আমার ‘এই আমি একা অন্য’ উপন্যাসের সঙ্গে এই আমির এত কিছু জড়িত যে কখনও কখনও মনে হয়েছে যে লেখার শেষ দৃশ্যে অন্ধকারে জানালার বাইরে দাঁড়ানো অন্য আমিটার মতোই এই উপন্যাস। আমার থেকে বেরিয়ে অন্ধকারে বাইরে দাঁড়ানো ছেলেটাই। উপন্যাস জুড়ে ওরই তো কান্না, হাসি, ভালবাসা…

উপন্যাস যখন লিখছি তখন কতই বা বয়স? পঁচিশ পেরিয়ে ক’মাস। অথচ লিখতে লিখতে মনে হচ্ছে কত না যুগের মধ্যে ঘুরছি ফিরছি। জীবনের যে-দিনটাকে ইদানীংকার এক লেখায় বলেছি ‘জীবনের সব চেয়ে বড় বড়দিন’, সেই ১৯৫৫ সালের ১৫ জুনও ফিরে এসেছে। সন্ধ্যা নামে নামে, দার্জিলিঙের ম্যাল সম্পূর্ণ জনশূন্য, লোক বলতে মা, বাবা আর আমি। বাবা সদ্য দার্জিলিঙের কোর্ট থেকে কী একটা মামলার কাজ শেষ করে কালো পিনস্ট্রাইপ ব্যারিস্টারি স্যুটে আমাদের নিয়ে ম্যালে এসেছেন। সূর্যাস্তের সোনালি কমলা রঙে ভাসছে আকাশ, আর সেই আকাশের পশ্চাৎপটে দাঁড়িয়ে বাবা আমাদের শোনাচ্ছেন এক অপূর্ব ধ্বনির ইংরেজি কবিতা, যার মানে-মাথা আমি বা মা কেউই কিছু বুঝছি না।

সে-বছরই, ১৫ ডিসেম্বর বাবা আমাদের ছেড়ে চলে গেলেন। আর তাঁর শ্রাদ্ধের দিনই কাকার কাছে প্রথম জানলাম বাবার আবৃত্তি করা সেই কবিতা স্বামী বিবেকানন্দের Kali the Mother.

‘এই আমি…’ লিখতে গিয়ে এই সব স্মৃতিই ভর করল। কলম থেকে কালি যত ঝরে তার চেয়ে মনের কোণে অশ্রু ঝরে বেশি। লিখতে লিখতে মনের কোথায় না কোথায় ডুবি আর ভাবি এ তো নিজেকে মেরে নভেলের নায়ককে বাঁচিয়ে তোলা। সাত-আট পরিচ্ছেদ লেখার পর দমছুট অবস্থা আমার। কেমন হল কার মত নিই? ছুটলাম সেই অরূপবাবুর কাছে। ওঁর প্রথম প্রতিক্রিয়া— ‘শেষ করে ফেললে?’

বললাম, ‘না। আপনাকে একটু দেখাতে আনলাম।’

অরূপ বললেন. ‘দাও দেখি।’

চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ পাতা হাতে নিয়ে অরূপবাবু পড়া ধরলেন। আর ওঁর মুখের ভাব দেখে বুঝলাম উনি লেখায় ডুবছেন, ডুবছেন আর ডুবছেন। শুরুর তিনটে বাক্য পড়ে একবার অস্ফুট একটা ‘বাহ্!’ বলেছিলেন। পরে আমার কান্নাগুলোই যেন ওঁরও কান্না হয়ে উঠছিল। শেষ পাতায় এসে বললেন, ‘বাহ্, এরকমই হবে ভেবেছিলাম। দারুণ! এবার পুরোটা শেষ করো।’

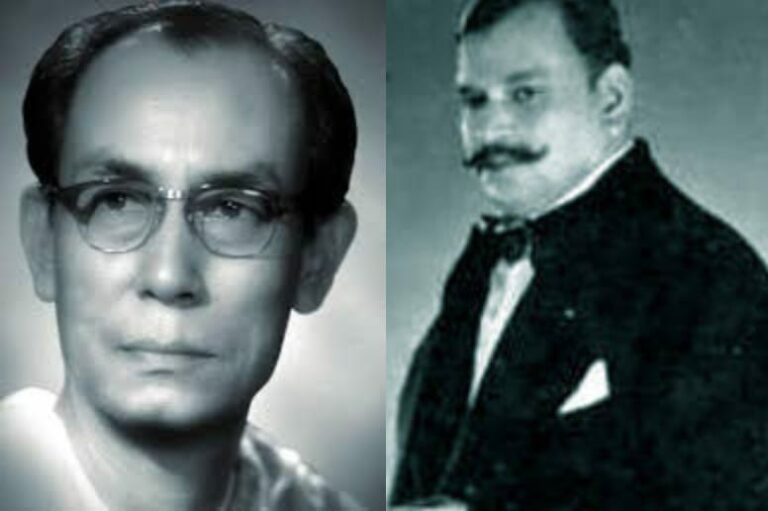

উপন্যাস তো বাড়িতে লিখি, আর হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের নিউজ ডেস্কের বাইরে দৌড়ই কারও না কারও সাক্ষাৎকার নিতে। ‘এই আমি…’ লেখার বছরটা জুড়ে ছিল এমন কিছু সাক্ষাৎকারের যোগাযোগ যা আজও ‘পথের পাঁচালী’, ‘চারুলতা’ বা ‘সুবর্ণরেখা’-র কোনও কোনও দৃশ্যের মতো মনের পর্দায় জ্বলজ্বল করে। যেমন উস্তাদ আমির খাঁ সাহেবের (Ustad Amir Khan) সঙ্গে নেওয়া ইন্টারভিউ। সেই একই সময়ে শচীনদেব বর্মনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার। কিংবা উস্তাদ হাফিজ আলি খাঁ মেমোরিয়াল মিউজিক কনফারেন্সের অসাধারণ ব্রোশিওরের জন্য নেওয়া পণ্ডিত রাইচাঁদ বড়ালের স্মৃতিচারণ। আমি তো বলি এই বছরটা আমার জীবনের এক annus mirabilis বা miracle year. এই জাদুবর্ষে কী করে, কী করেই যেন কত কিছু ঘটতে থাকল জীবনে। আমি কিছু ঘটাচ্ছি না, সবই ঘটে যাচ্ছে জীবনে। ‘এই আমি একা অন্য’-র ওই বাইরে দাঁড়ানো ছেলেটার মতো আমিও যেন জানলা দিয়ে ভেতরের আমিটার হাত ছুঁতে চাইছি।

এক দুপুরে ডেস্কে আছি যখন অরুণবাবু (বাগচী) এসে ওঁর ঘরে একটু চা খেতে বললেন। এর আগেও উনি লেখার বায়না করতে ওঁর ঘরে ডেকেছেন কিন্তু চায়ের কথা তোলেননি। সেদিন চায়ের কথা উঠল, কারণ ওঁর নাকি একটা বিশেষ অনুরোধ আছে। অনুরোধটা কী? না, আমির খাঁ সাহেব (Ustad Amir Khan) কলকাতায়, উঠেছেন ওঁরই এক ভক্তের বাড়িতে রফি আহমেদ কিদওয়াই রোডে। যদি আমি পেজের জন্য ওঁর একটা ইন্টারভিউ নিতে পারি।

চায়ে চুমুক দিতে দিতে বলেছিলাম মনে আছে, ‘এ তো প্যারিস যাবার ফার্স্ট-ক্লাস টিকিট দিলেন মনে হচ্ছে।’

অরুণবাবু বললেন, ‘কিছুদিন আগে ওঁর শুদ্ধ কল্যাণ আর কলাশ্রী খেয়াল নিয়ে আপনার রিভিউ পড়েই ভেবেছিলাম এই কাজটা আপনাকে দিয়ে করাতে হবে। ওঁর এবারের ঠিকানাটা জানেন তো?’

বললাম, ‘যাঁর সঙ্গে আছেন তিনি আমার বন্ধু-মানুষ শামসুজ্জামান, এক উর্দু পত্রিকা আজাদ হিন্দের সম্পাদক। আমি খোঁজ নিচ্ছি।’

অরুণবাবু বললেন, ‘তাহলে তো হয়েই গেল।’

সঙ্গে ফটোগ্রাফার নিতে হবে। ফটোগ্রাফি সেকশনে গেলাম। দেখি ডেপুটি চিফ ফটোগ্রাফার অজিত সোম বসে আছেন। বললাম, ‘পরশু বিকেলে একজন ভাল কাউকে চাই।’

অজিতদা জিজ্ঞেস করলেন, ‘কেন, সাবজেক্ট কী?’

আমির খাঁ’র নামটা করেছি অমনি চেয়ার ঠেলে প্রায় লাফিয়ে উঠলেন অজিতদা, ‘মাইরি, আমাকে সঙ্গে নাও শঙ্করলাল। একটু-আধটু খেয়াল-টেয়াল করি তো। আমির খাঁ সাহেব আমার ভগবান।’

বললাম, ‘আমি নেবার কে? আপনিই নিজেকে অ্যাসাইন করে আমার সঙ্গে চলুন।’

অতীব আহ্লাদে, অজিতদা বলে ফেললেন, ‘দেখবে আমার ক্যামেরা শুধু ছবিই তোলে না, গানও গায়।’

খুব গলাবাজি করেননি অজিতদা, সেই সন্ধ্যায় যে-সব ছবি তিনি তুলেছিলেন খাঁ সাহেবের সে-সবই থেকে গেছে আমির খাঁ’র শেষ বয়সের সেরা ছবি হিসেবে। তার মধ্যে একটা হল শোয়ানে তানপুরায় সুর মেলাচ্ছেন আমির উস্তাদ।

ঘরে ঢুকে খাঁ সাহেবকে প্রণাম করতে গিয়েই মুগ্ধ হয়ে গেলাম খাঁ সাহেবের প্রথম কথায়। হলুদ-সাদা চেকের হাফশার্ট পরা লম্বা সুপুরুষ মানুষটি আমার মাথায় হাত রেখে বললেন. ‘বচ্চা, আজ মেরা সালগিরা, ইয়ানি বার্থডে। আজ ইয়াহি ডিনার করোগে তুম।’ তারপর অজিতদার দিকে ঘুরে বললেন, ‘অউর আপ ভি।’

অজিতদাও ওঁর হাঁটু স্পর্শ করতে করতে বললেন, ‘সাব, মেরা তো যানা হ্যায়। আজ ছুট্টিকা দিন। সির্ফ আপকে লিয়ে আয়া।’

খাঁ সাহেব বললেন, ‘তব জরা মুহ্ মিঠা তো কর লিজিয়ে।’

অজিতদা জোড়হস্ত হয়ে বলতে লাগলেন, ‘শিওর স্যার, শিওর স্যার।’

বড় ক্রিম রঙের সোফায় ওঁর পাশে বসতেই সোফার দু’পাশে ওঁর লম্বা দুটো হাত ছড়িয়ে দিয়ে হিন্দুস্তানের সেরা গায়ক বললেন, ‘Now we can talk in English. তুমহারা খবর তো আংরেজিমে হি হ্যায়।’

আমি নোটবই আর কলম বার করতে বললাম, ‘Yes, sir.’ এরপর পুরো ইন্টারভিউটা চলল ইংরেজিতে। মাঝে মাঝে কিছু হিন্দি আর উর্দুও বললেন। ছবি তুলে, মিষ্টি খেয়ে, ক্যামেরা গুটিয়ে অজিতদা চলে যেতে কীরকম যেন আনমনে বললেন আমার দিকে চেয়ে, ‘আজ ১৫ অগস্ট, আই অ্যাম সিক্সটি-টু। এটা ভারতের স্বাধীনতা দিবস।’

তখন ওঁকে চমকে দিতে আমার আস্তিনের গোপন অস্ত্রটা বার করলাম, ‘উস্তাদজি, তাহলে বলি, এটা আমারও জন্মদিন। আর আমি জন্মেছিলাম একেবারে স্বাধীনতার বছরে। নাইটিন ফর্টি সেভেনে।’

কথা শেষ করার আগেই খাঁ সাহেব আমাকে আরও কাছে টেনে নিয়ে পিঠে হাত রাখলেন আর হাঁক দিয়ে ডাকলেন আমার বন্ধুটিকে, ‘আরে শামস শোন, শোন—তোর এই বন্ধুরও আজ সালগিরা। ওঁর মুখ মিষ্টি কর, ডিনার তো পরে হবে।’

আমায় বলতেই হল, ‘মিষ্টিমুখ তো আপনিই করাতে পারেন একটু সুর শুনিয়ে।’

‘বাহ্, কী সুন্দর বললে তুমি শঙ্কর।’ এই প্রথম উনি আমার নামটা নিলেন, যেটা প্রণাম করতে গিয়ে শুনিয়েছিলাম। তারপরই বললেন, ‘কী সুর শুনতে চাও?’

বললাম, ‘আপনারই তৈরি কলাশ্রী।’

খাঁ সাহেবের বোধহয় মনে পড়ল এই কলাশ্রী উনি আপন মনে একদিন গেয়েছিলেন আমার বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু অরুণ চট্টোপাধ্যায়ের কার্পেটমোড়া বৈঠকখানায় যেখানে ইদানীং মাঝে মাঝেই এসে ওঠেন। তখন সময় করে ওখানে যাই। অরুণদার আরও কোনও বন্ধুও আসেন। সেদিনের সেই কলাশ্রী শুনে ধারণা হয়েছিল রাগটা কলাবতী আর রাগেশ্রী মিলিয়ে তৈরি করেছেন খাঁ সাহেব। কিন্তু জিজ্ঞেস করা হয়নি। খানাপিনা শুরু হওয়াতে কথাটা চাপা পড়ে যায়।

বোধহয় ওই জন্যই কথাটা তুলেছিলাম।

খাঁ সাহেব প্রায় প্রতিবাদের সুরে বললেন, ‘কলাশ্রী আমার তৈরি রাগ নয়। অনেকে এতে রাগেশ্রীর যোগ পায় ধ নি সা গা ম রে নি সা Phraseটা শুনে। আসলে কলাবতীর সঙ্গে রাগেশ্রী বা বাগেশ্রী মিলিয়ে গাই না আমি। আমার কলাশ্রী হল দক্ষিণী রাগিনী জনসম্মোহিনী। আমি কলাশ্রী বলতে ওই রাগিনীটাই বুঝি। তাতে রেখাবটাকে একটু বেশি ব্যবহার করি এইরকম করে—গা রে নি পা রে; সা রে গা পা ধ নি। আসলে কলাবতীর চলন তো হল সা গা পা ধ নি সা আরোহনে আর অবরোহনে সা নি্ ধ পা গা মা। তাতে রেখাব যোগ হলে পেয়ে যাচ্ছে জনসম্মোহিনী। আমার যে কলাশ্রী তা আসলে জনসম্মোহিনী।’

আমির খাঁ চোখ বুজে গাইলেন কলাশ্রী কিছুক্ষণ। তারপর গান থামিয়ে বললেন, ‘চলো এবার তোমার প্রশ্ন শুরু করো। I am ready.’

*ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikimedia Commons

*পরের পর্ব প্রকাশ পাবে ২৬ অক্টোবর, ২০২৩

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।

One Response

বিদগ্ধ গভীরতম বহুমুখী প্রতিভার অধিকারি ও অভিজ্ঞতার পূজারী শঙ্করদা কে জানাই আমার অন্তরের অন্তরস্থল থেকে অসীম শ্রদ্ধা ও ভালোবাসা।