নদীর নাম সরস্বতী। নদীটা আদৌ ছিল কিনা, বা আছে কিনা, সেটাই একটা মস্ত প্রশ্ন। একটা সময়ে তার অস্তিত্ব ছিল প্রবল। তার পরে সেটা একদমই প্রান্তিক হয়ে পড়ে। কিছু কিছু জায়গায় তো তার রীতিমত অস্তিত্ব সংকট হয়ে যায়। সরস্বতীর গল্প খুবই অদ্ভুত এবং হৃদয় বিদারকও বটে।

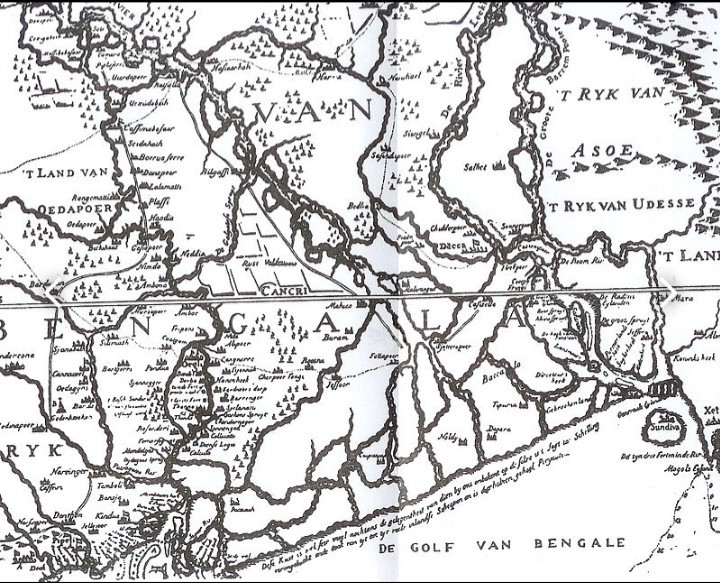

সরস্বতীর গল্প বলতে হলে আমাদের বলতে হবে সপ্তগ্রামের কথা। ব্যান্ডেলের কিছু দূরে ত্রিবেণী বাঁশবেড়িয়া অঞ্চলে ছিল সপ্তগ্রামের বিরাট বন্দর ও এক সম্পন্ন জনপদ। এখন এই অঞ্চল দেখে অবশ্য সেসব কিছু বোঝা মুশকিল। এটি এখন ছোটখাট ইন্ডাস্ট্রিয়াল বেল্টে বিভক্ত যেখানে বেশ কিছু কলকারখানা আছে।

[the_ad id=”266918″]

তাহলে সরস্বতীর কী হল? তার অস্তিত্ব আছে ত্রিবেণী সঙ্গমে, যেখানে গঙ্গা, যমুনা (এটি আঞ্চলিক নদী) ও সরস্বতী ‘মুক্তবেণী’ হয়ে ছুটে চলেছে সমুদ্রের দিকে। এলাহাবাদের প্রয়াগে আমরা দেখতে পাই ‘যুক্তবেণী’, অর্থাৎ যেখানে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী মেশে। ত্রিবেণীতে এর ঠিক উল্টো, এখানে তিনটি নদী জট ছাড়িয়ে স্বতন্ত্র অস্তিত্ব গ্রহণ করে।

ঐতিহাসিকরা বলেন যে, তাম্রলিপ্ত বন্দরের (মেদিনীপুরের তমলুক অঞ্চলে) স্বর্ণযুগে প্রবল স্রোতস্বীনি সরস্বতী ধারণ করত গঙ্গার মূল জলধারাকে । দামোদর ও রূপনারায়ণের ধারাও সেখানে গিয়ে মিশে এমন এক প্রবল জলধারার সৃষ্টি করত যে সেই নদী দিয়ে অনায়াসে ভেসে যেত বড় বড় বাণিজ্যতরী। এমনকি একটা সময়ে মৌর্য সাম্রাজ্যের ব্যবসা বাণিজ্যের একটি বড় কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল এই অঞ্চল।

ঐতিহাসিকদের মতে, আর্যরা ভারতে আসার আগেও সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আর্যদের আগে এখানে বাস করত আদিম শ্রেণীর মানুষ, যাদের বলা হয়ে থাকে ‘অস্ট্রো-এশিয়াটিক’। এইসব মানুষের বংশধর হল কোল, শবর, পুলিন্দা, হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি।

সরস্বতী নদীতীরে তাম্রলিপ্ত বন্দর বহু শতাব্দী ধরে এক সমৃদ্ধশালী অস্তিত্ব বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল – ঠিক ততদিন, যতদিন না সরস্বতী তার গতিপথ পরিবর্তন করে প্রায় অষ্টম শতাব্দী নাগাদ। নবম শতাব্দী নাগাদ রূপনারায়ণ ও ভাগীরথীর সঙ্গে যোগাযোগের গতিপথে পলি পড়ে তা বন্ধ হয়ে যেতে লাগল। ক্রমশ পরিত্যক্ত হতে থাকল তাম্রলিপ্ত বন্দর। চতুর্দশ শতাব্দী নাগাদ সরস্বতী গতি পরিবর্তন করে ঢুকে পড়ল সপ্তগ্রাম অঞ্চলে। তৈরি হল বন্দর, বর্তমান ত্রিবেণী থেকে মোটামুটি চার কিলোমিটার দক্ষিণে। তাম্রলিপ্তের পতনের সঙ্গে সঙ্গে উত্থান ঘটল সপ্তগ্রামের।

পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীকে সপ্তগ্রামের স্বর্ণযুগ হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে। কিন্তু প্রশ্ন একটা থেকেই যায় – সপ্তগ্রাম কি সত্যি সত্যি কোনওদিন শুধুমাত্র তাম্রলিপ্তর ছায়ায় ঢাকা একটি প্রান্তিক বন্দর ছিল? সপ্তগ্রামের আরও অনেক শতাব্দী প্রাচীন ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

[the_ad id=”266919″]

ঐতিহাসিকদের মতে, আর্যরা ভারতে আসার আগেও সপ্তগ্রামের অস্তিত্ব ছিল। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন, আর্যদের আগে এখানে বাস করত আদিম শ্রেণীর মানুষ, যাদের বলা হয়ে থাকে ‘অস্ট্রো-এশিয়াটিক’। এইসব মানুষের বংশধর হল কোল, শবর, পুলিন্দা, হাঁড়ি, ডোম, চণ্ডাল ইত্যাদি।

আর্যরা এই অঞ্চলে খুব সম্ভবত আসে খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতাব্দী নাগাদ। ওই সময় থেকে ত্রিবেণী, যেখানে তিনটি নদী বিভক্ত হয়ে যাচ্ছে, এক তীর্থস্থান রূপে গণ্য হতে থাকে। মনে করা হতে থাকে যে, এখানে একবার স্নান করতে পারলেই সব পাপ ধুয়ে যাবে। খুলে যাবে স্বর্গের দ্বার।

একটি প্রচলিত মত অনুযায়ী, ‘সপ্তগ্রাম’ নামটি এসেছিল সাতটি গ্রাম থেকে – শিবপুর, বাঁশবেড়িয়া, খামারপাড়া, ত্রিশবিঘা, বাসুদেবপুর, দেবানন্দপুর ও কৃষ্ণপুর। বৌদ্ধ পাল বংশীয় রাজারা (অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী) বা হিন্দু সেন বংশীয় রাজারা (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী) কোনওদিনই তাম্রলিপ্তের ব্যবসা-বাণিজ্য সংক্রান্ত ব্যাপারে খুব একটা হস্তক্ষেপ করেননি।

তাম্রলিপ্ত হয়ত তাই হিন্দু, বৈষ্ণব, বৌদ্ধ সংস্কৃতির সম্মিলিত এক আকর ছিল। ষোড়শ শতাব্দীতে এসে তাম্রলিপ্ত শুধুমাত্র দক্ষিণ বঙ্গের সবচেয়ে বড় বাণিজ্য কেন্দ্রই নয়, বাংলায় মুসলিম শাসনের একটি বড় কেন্দ্রও হয়ে উঠেছিল। মুসলিম শাসকদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য জাফর-খাঁ-গাজী। তিনি সপ্তগ্রাম জয় করেছিলেন ১২৯৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ। মৃত্যুর পর তাঁকে সমাধিস্থ করা হয় ত্রিবেণী ঘাটের কাছে। আজ অবধি জাফর-খাঁ-গাজীর সমাধি ও দরগা ত্রিবেণীর একটি বিশিষ্ট দ্রষ্টব্যস্থান, যদিও তা ভগ্নপ্রায়।

অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, হয়ত ওখানে কোনও সময় কোনও হিন্দু মন্দির ছিল কারণ, ওখানে কিছু বিষ্ণুমূর্তি পাওয়া গেছে। আরএকটি তত্ত্ব বলে যে, প্রথম দিকের মুসলিম শাসকদের স্থাপত্যকলা বা তার সৌন্দর্য নিয়ে অতটা মাথাব্যথা ছিল না। কোনও এক জায়গা আক্রমণ করে সেখানকার বাড়ি-ঘরদোর বা মন্দির থেকে পাথরের মূর্তি খুলে এনে তারা সমাধি বা দরগায় লাগিয়ে দিত। সেটা যদি হিন্দু বা বৌদ্ধ ধর্মের কোনও মূর্তিও হয়ে থাকে, তাতে তাদের বিশেষ কিছু এসে যেত না। জাফর- খাঁ-গাজীর সমাধিক্ষেত্র ও দরগাতেও যে সেই জিনিসটা হয়নি তা কে বলতে পারে?

আর একজন শাসকের কথায় আসি। তিনি অবশ্য দিল্লির শাসক এবং ইতিহাসে পরিচিত একটু পাগলাটে বলে — মোহাম্মদ-বিন-তুঘলক। তিনি সপ্তগ্রামে একটি টাঁকশাল নির্মাণ করেছিলেন ১৩২৯ খ্রিস্টাব্দে। এখান থেকে শেষ পয়সা খোদাই হয়ে বেরোয় ১৫৫২ খ্রিস্টাব্দে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, ১৪৭৫ খ্রিস্টাব্দে সপ্তগ্রাম ছিল তার গৌরবের শীর্ষে। সেই সময়ে, চট্টগ্রাম বন্দরের পতনের ফলে, বাংলার রাজধানী স্থানান্তরিত হয়েছিল গৌড় থেকে সপ্তগ্রামে। বিপ্রদাস পিপলাই তাঁর ‘মনসামঙ্গল কাব্য’তে (১৪৯৪) বলেছেন সপ্তগ্রাম ও তার বন্দরের সমৃদ্ধির কথা। যেমন বলেছিলেন পর্তুগিজ পর্যটক টম পেরেজ।

আশ্চর্য কথা হল, পর্তুগিজরা যখন ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ সপ্তগ্রামে আসতে শুরু করে, সরস্বতী নদীতে তখনই পলি পড়তে শুরু করেছে, যদিও বন্দরের কাজ তখনও অব্যাহত। অবশ্য ভাবলে ব্যাপারটা ততটা আশ্চর্যেরও নয়।

এমন একটি জায়গা ছিল বেতড়, আদি গঙ্গার ঠিক মুখে। তাদের বিক্রিবাটা শেষ হয়ে গেলে, এবং ছোট জাহাজ ও নৌকাগুলিতে মাল তোলা হয়ে গেলে, পর্তুগিজরা তাদের অস্থায়ী কুঁড়েঘর গুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যেত। বিশিষ্ট পর্যটক সিজার প্যাট্রিক এরকম একটি দৃশ্যের কথা তাঁর ভ্রমণলিপিতে বর্ণনা করেছেন।

১৫০৫ খ্রিস্টাব্দের সেই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের ফলে বদলে যায় ভূপ্রকৃতি। জমির ঢালের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সরস্বতী নদীতে পলি পড়তে থাকে। নদী আবার গতিপথ পাল্টাতে থাকে। সরস্বতী নদীর স্রোত কমে আসার সঙ্গে সঙ্গে হুগলি নদীর জলধারা বাড়তে থাকে। ইতিহাসের এ রকম একটা সময়ে, বাংলার সুলতান গিয়াসুদ্দিন মেহমুদ শাহ, ১৫৩৫খ্রিস্টাব্দে, পর্তুগিজদের অনুমতি দেন চট্টগ্রাম (পোর্তো গ্রান্দে বা বড় বন্দর ) ও সপ্তগ্রামে (পোর্তো পেকিনো বা ছোট বন্দর) বাণিজ্য কুঠি নির্মাণ করার।

কিন্তু মুশকিল তখনই দেখা দিয়েছিল। বড় বড় জাহাজগুলি সপ্তগ্রাম পৌঁছতে পারছিল না। মাঝপথে তাদের থামিয়ে ছোট ছোট জাহাজ বা নৌকাতে মালগুলি তোলা হতো। সেই সময়ে পর্তুগিজরা নৌকাতে মাল তোলার জায়গায় একেকটি অস্থায়ী বাজার নির্মাণ করতে শুরু করে। সেখান থেকেই আশেপাশের গ্রামগুলিতে জিনিসপত্র বিক্রি করত তারা।

এমন একটি জায়গা ছিল বেতড়, আদি গঙ্গার ঠিক মুখে। তাদের বিক্রিবাটা শেষ হয়ে গেলে, এবং ছোট জাহাজ ও নৌকাগুলিতে মাল তোলা হয়ে গেলে, পর্তুগিজরা তাদের অস্থায়ী কুঁড়েঘর গুলিতে আগুন লাগিয়ে দিয়ে চলে যেত। বিশিষ্ট পর্যটক সিজার প্যাট্রিক এরকম একটি দৃশ্যের কথা তাঁর ভ্রমণলিপিতে বর্ণনা করেছেন। সরস্বতী নদীর নাব্যতা সম্পর্কে ডি বারোজ মন্তব্য করেছিলেন, সপ্তগ্রাম একটি সম্পদশালী জায়গা হওয়া সত্ত্বেও বণিকরা বেশি চট্টগ্রামেই যায় কারণ, সপ্তগ্রামের বন্দর বড় বড় জাহাজ আনাগোনার জন্য উপযুক্ত নয়।

[the_ad id=”270084″]

সপ্তগ্রাম বন্দরের নাব্যতা কমে যাওয়ার ফলে পর্তুগিজদের ধীরে ধীরে সপ্তগ্রাম ছাড়তে হল। মুঘল বাদশাহ আকবরের কাছ থেকে ফরমান জোগাড় করে (১৫৭৮-১৫৮০) পর্তুগিজরা ভাগীরথীর পশ্চিম পাড়ে গড়ে তুলল ‘উগোলিম’ বা ‘হুগলি। কিন্তু তৎকালীন নথিপত্র অনুযায়ী, পর্তুগিজরা প্রায় ১৬২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সপ্তগ্রামের সঙ্গে কোনও না কোনও ভাবে বাণিজ্য চালিয়ে গিয়েছিল।

বর্তমান ত্রিবেণী বা বাঁশবেড়িয়ার চেহারা দেখে অতীত গৌরব আন্দাজ করা মুশকিল। সেগুলো এখন ছোট ছোট জেলা শহর যেখানে কিছু কলকারখানা আছে মাত্র। পর্যটকদের কাছে ত্রিবেণী সঙ্গম, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির, পুরোনো রাজবাড়ী বা কার্তিক পুজো ছাড়া দেখার সেরম কিছুই নেই।

পরবর্তিকালে পর্তুগিজরা অনেক ক্ষেত্রেই দিশা হারিয়ে ফেলল। বেআইনি ভাবে পয়সা রোজগারের জন্য তারা হুগলির কাছাকাছি কোনও বাণিজ্য জাহাজ এলেই তাদের কাছ থেকে কর আদায় করত। তারা ক্রীতদাস কেনাবেচার ব্যবসাও করতে লাগল। হয়ে উঠল জলদস্যু। পর্তুগিজদের উপদ্রবে হুগলি নদীতে যাতায়াত করা ভীষণ বিপজ্জনক হয়ে উঠল। হুগলির নামই হয়ে গেল ‘রোগস রিভার’ অর্থাৎ কিনা ‘ডাকাতের নদী’। পর্তুগিজদের ব্যবহারে তিতিবিরক্ত হয়ে শাহজাহান সেনা পাঠিয়ে তাদের হুগলি থেকে উৎখাত করলেন ১৬৩২ খ্রিস্টাব্দে ।

সপ্তগ্রাম অঞ্চলের কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, ষোড়শ শতাব্দী থেকেই সেই অঞ্চলে ভীষণ রকম রাজনৈতিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল। পাঠান এবং মুঘলদের মধ্যে যুদ্ধ লেগেই থাকত। সপ্তদশ শতাব্দীতে শোভা সিং এই অঞ্চলে ক্রমাগত বিদ্রোহ, লুট ও হত্যা করে এক ভয়ঙ্কর ভীতির পরিবেশ সৃষ্টি করেন। এর ওপর অষ্টাদশ শতাব্দী থেকে শুরু হল বর্গী বা মারাঠা দস্যুদের আক্রমণ। বণিক শ্রেণী এই অঞ্চল আগেই ত্যাগ করেছিল। স্থানীয় শাসকরা তখন ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তিগুলির সঙ্গে ক্ষমতার লড়াইয়ে ক্রমশ পিছু হটছেন। তারপর এল ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই ভয়ঙ্কর বন্যা – সপ্তগ্রামের যেটুকু ছিল তাও শেষ হয়ে গেল।

[the_ad id=”270086″]

বর্তমান ত্রিবেণী বা বাঁশবেড়িয়ার চেহারা দেখে অতীত গৌরব আন্দাজ করা মুশকিল। সেগুলো এখন ছোট ছোট জেলা শহর যেখানে কিছু কলকারখানা আছে মাত্র। পর্যটকদের কাছে ত্রিবেণী সঙ্গম, বাঁশবেড়িয়ার হংসেশ্বরী মন্দির, অনন্ত বাসুদেব মন্দির, পুরোনো রাজবাড়ি বা কার্তিক পুজো ছাড়া দেখার সে রকম কিছুই নেই।

সরস্বতী নদী ক্ষীণস্রোতা হয়ে এখনও বইছে। ত্রিবেণী থেকে শুরু করে হুগলি জেলার মগরা, পোলবা, সিঙ্গুর, চণ্ডীতলা হয়ে হাওড়ার ডোমজুড়, আন্দুল, সাঁকরাইল হয়ে আবার সরস্বতী এসে মেশে ভাগিরথীতে। সাতাত্তর কিলোমিটার যাত্রাপথে সরস্বতীকে দুটি নামে ভাগ করা হয়েছে – হুগলী জেলায় এর নাম ‘উত্তর সরস্বতী’ ও হাওড়া জেলায় এর নাম ‘দক্ষিণ সরস্বতী’।

কিছু কিছু এলাকায় এই নদী এত সরু, যে প্রায় খালের আকার ধারণ করেছে। কিছু জায়গায় সংস্কারের অভাবে বুঁজে এসেছে। সরস্বতী নদী নিয়ে তো এমন সব গল্পকথা চালু আছে যে, মাঝে মাঝে সম্পর্কহীন কোনও কোনও জায়গায় একটি খাল বা ছোট নদীকে বলা হয় আসল সরস্বতী। তবে সে এখনও টিকে আছে কোনওমতে!

গ্রন্থঋণ :

১) Bandyopadhyay, Rakhaldas. ‘Saptagram or Satgaon’, Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1909

২) Ray, Anirudha. Morphology of Medieval Saptagram or Satgaon

৩) ঘোষ, দীনেশ চন্দ্র। বন্দর-শহর সপ্তগ্রামের উত্তরণ

৪) চ্যাটার্জী, সুরঞ্জন। সপ্তগ্রাম

৫) গোস্বামী, সত্রাজিৎ। বাণিজ্যপথ সরস্বতী: একটি অতিকথা ?

৬) আঢ্য, অক্ষয় কুমার। বন্দর সপ্তগ্রাম ও তার বণিক সমাজ

পেশায় শিক্ষিকা পূর্বা শিক্ষকতার পাশাপাশি ইতিহাস ও সংরক্ষণ বিষয়ে গবেষণায় রত। তিনি 'হুগলি রিভার অফ কালচারস পাইলট প্রজেক্টের' সঙ্গে যুক্ত ইউনিভার্সিটি অফ লিভারপুল ও ভারত সরকারের উদ্যোগে যেটার কাজ চলছে।

2 Responses

নদী খুঁজে খুঁজে ফেরার

প্রাণময় ইতিহাস

লেখনী সচল থাকুক, পূর্বাদি

সত্যি, এমন এক নদী হারিয়ে গেল কেন? প্রশাসন উদ্যোগী হলে, বিস্তীর্ণ এলাকার মানুষ ও প্রাণীকুল উপকৃত হবে।