সিনেমার বুকলেট। রঙিন পুস্তিকা।

বাঙালিদের কাছে এর আর একটা নাম আছে – গানের বই।

অর্থাৎ কিনা, ছবিতে গান থাকলে, সেই সব গানের কথাগুলো এই বইতে দেওয়া থাকত। তাই এই নাম।

ব্যানার বা হোর্ডিং, পোস্টার, হাউজ ডেকরেশন, লবি কার্ড, খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন, হ্যান্ডবিলের মতো এই সিনেমা-পুস্তিকাগুলিও ছিল ছবির প্রচারের অন্যতম মাধ্যম। আগে যেটা বললাম, ওই জনপ্রিয় গানের জন্যে এইসব বুকলেটের চাহিদাও ছিল যথেষ্ট। তবে নির্বাক যুগে এ সব পুস্তিকা প্রকাশের মূল কারণটা ছিল কাহিনিসার। অর্থাৎ গল্পের সূত্রটুকু ধরিয়ে দিয়ে দর্শকের আগ্রহ বাড়িয়ে তোলা। তখন আবার অনেকের কাছে এগুলোর পরিচয় ছিল ‘প্রোগ্রাম বই’। নির্বাক যুগে ছবি দেখানোর আগে অনুষ্ঠিত অন্যান্য সূচিও পুস্তিকায় ছাপা হতো।

[videopress 4V9QpSb7]

বিদেশে, বিশেষ করে হলিউডে ‘র্যালি বুক’ নামে সিনেমা পুস্তিকার প্রচলন ছিল। তবে সেগুলি ছিল মূলত সাংবাদিকদের জন্যে। তাতে থাকত ছবির গপ্পের সংক্ষিপ্তসার, ছবিতে ব্যবহৃত শিল্পবস্তুর তালিকা, তারকাদের জীবনপঞ্জি, কলাকুশলীদের সংক্ষিপ্ত তালিকা।

ওই ধরনের পুস্তিকা থেকে প্রেরিত হয়েই বাংলা ছবির জগতেও পুস্তিকা প্রকাশের চল হয়। তবে হলিউডের সঙ্গে বাংলা সিনেমা-পুস্তিকার মূল পার্থক্যটি হল, হলিউডে যেমন পুস্তিকার মূল লক্ষ্য ছিল সাংবাদিক, বাংলা ছবি-পুস্তিকা প্রকাশ হল একমাত্র দর্শকদের উদ্দেশ্যেই। ১৯২০-র শেষ দিকে প্রথম বাংলা ছবির পুস্তিকা বের হয়। এতে সিনেমার গল্প, গানের বাণী, চরিত্রলিপি, সিনেমার স্থিরচিত্র ছাড়াও থাকত প্রোডাকশনের সঙ্গে যুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের নামোল্লেখ। অর্থাৎ পুরো ছবির প্রায় একটা সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। ১৯২০ থেকে ৪০- এই সময়টায় পুস্তিকাগুলো হত রয়্যাল সাইজের, ১০ থেকে ২০ পৃষ্ঠার মধ্যে। এরই মধ্যে নামী পরিচালকদের কোনও কোনও ছবির পুস্তিকা ডবল-ডিমাই বা অন্য কোনও মাপে দলছুট হয়ে চোখ টানত!

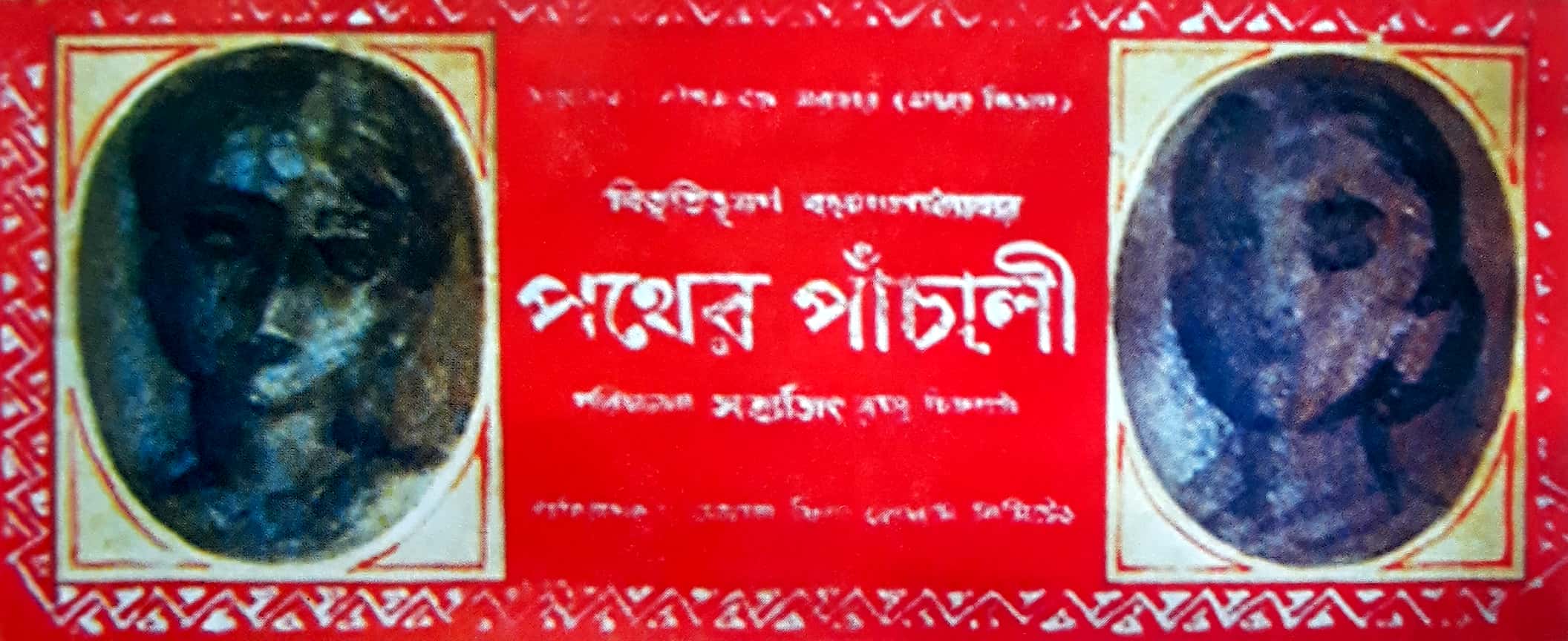

সত্যজিৎ রায় তাঁর সমস্ত শিল্পক্ষেত্রেই এক ব্যতিক্রমের ছাপ রেখেছেন, এ নিয়ে আলোচনার আর বিশেষ কিছু বাকি নেই। ঠিক সে রকমই এমনতর বহুদিন ধরে চলে আসা গতানুগতিক ফিল্ম বুকলেট বা পুস্তিকার ব্যাপারেও সত্যজিৎ ছিলেন অনন্য ও ব্যতিক্রমী। তাই গোড়া থেকেই বিজ্ঞাপন, হোর্ডিং, পরিচয়লিপির সঙ্গে সঙ্গে ‘পথের পাঁচালি’র বুকলেটের পরিকল্পনাও সত্যজিৎ অন্যরকম ভাবে করেছিলেন। ভেবেছিলেন পুস্তিকাটি করবেন পুঁথির ফরম্যাটে। পুঁথির মতো আয়তাকার বইটির পাতা ওল্টাতে হবে নিচ থেকে ওপর দিকে। ভেতরে গল্পের সংক্ষিপ্তসার, পরিচয়লিপি, প্রতিটি চরিত্রের মুখচ্ছবি, দৃশ্যচিত্র ছাড়াও থাকবে বিভূতিভূষণের সংক্ষিপ্ত জীবনী, ‘বিভূতিভূষণ ও পথের পাঁচালী’ এবং ‘বিভূতিভূষণ ও বাংলার গ্রাম’ শিরোনামে দু’টি চার পৃষ্ঠার নিবন্ধ। তাঁর ভাবনায় ছিল, ছবি দেখার পর বিভূতিভূষণ ও তাঁর সাহিত্যকীর্তি বিষয়ে দর্শক-পাঠকদের আগ্রহ আরও বাড়িয়ে তোলা।

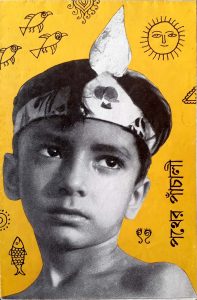

প্রচ্ছদে অপু-দুর্গার মুখ-সহ বইয়ের ভিতরের যাবতীয় লেখা, ছবি নিজের হাতে লিখে, এঁকে, ডামি-কপি করে ফেলেছিলেন। সামান্য বেশি খরচের কারণে সেই পুস্তিকার প্রস্তাব নাকচ করে দেন প্রযোজকদের পক্ষে তৎকালীন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। তখন সত্যজিৎ একটি ফুলস্ক্যাপ কাগজকে চার ভাঁজ করে ‘পথের পাঁচালী’র পুস্তিকাটির লে-আউট করে দেন। প্রচ্ছদে উজ্জ্বল হলুদ রঙের ওপর রাংতার মুকুট পরা অপুর মুখের কাট-আউট, মাঝে সাধারণ টাইপে ‘পথের পাঁচালি’ লেখা। শুধু অপুর মুখের চারপাশে ছোট ছোট স্কেচে নিয়ে এলেন বাংলার ব্রতর নকশা, বাঙালি সংস্কৃতির প্রাচীন শিল্পকৃতির নমুনা। উঠে এল গ্রাম বাংলা।

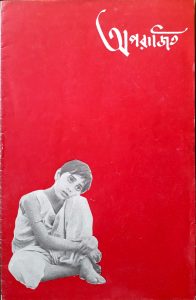

‘পথের পাঁচালি’ থেকে বাংলা ছবির দিক পরিবর্তন হলেও সিনেমা পুস্তিকা প্রকাশে কিন্তু তার কিছুদিন আগে থেকেই খানিকটা পরিবর্তনের প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। প্রচারবিদ সুধীরেন্দ্র সান্যালের করা দেবকী বসুর দু’একটি সিনেমা পুস্তিকা আগ্রহ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তবে ‘পথের পাঁচালি’, ‘অপরাজিত’ থেকে পুস্তিকায় যেটি বিশেষ ভাবে নজর টানে তা হল ‘লোগো’। কাঠের ব্লকের নামাঙ্কনের বদলে এল ক্যালিগ্রাফির প্রধান্য। সত্যজিতের সিনেমার নামাঙ্কনের মধ্যেই যেন খুঁজে পাওয়া যেত সম্পূর্ণ ছবির সামাজিক স্পন্দনের প্রতীক। খরচের কথা ভেবে গতানুগতিকের মধ্যে থেকেও সত্যজিৎ দেখালেন নান্দনিক রুচির বিস্তার। একজন স্বয়ংসম্পূর্ণ শিল্পী এবং বিজ্ঞাপনে কাজ করার বাণিজ্যিক অভিজ্ঞতার সুবাদেই তিনি ছবির বিজ্ঞাপনের সঙ্গে সিনেমার পরিচয়লিপি, এমনকি এই ধরনের সিনেমা পুস্তিকার প্রচ্ছদের ধারাটাই বদলে দিয়েছিলেন। ছবির নামাক্ষর, সাদা-কালো রেখাচিত্র, গল্পের সারসংক্ষেপ লেখার গদ্যের ধরন, স্থির চিত্রের সুচারু ব্যবহার আর লে-আউটে সম্পূর্ণ পাল্টে দিলেন চলচ্চিত্র পুস্তিকার জগতকে। এই কারণেই সংগ্রহযোগ্য হয়ে ওঠে তাঁর ছবির পুস্তিকা।

তাই অনিবার্যভাবে সত্যজিত-পরবর্তী সিনেমা-পুস্তিকা ডিজাইনে এরপরেই এগিয়ে এলেন বেশ কিছু নতুন শিল্পী। ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিকেও অনন্য দৃষ্টিনন্দন চেহারা দেওয়া যেতে পারে দেখিয়ে দিলেন পরিতোষ সেন, ও সি গাঙ্গুলি, পূর্ণেন্দু পত্রী, রনেন আয়ন দত্ত, খালেদ চৌধুরীর মতো শিল্পীরা। সত্যজিতের কৃতিত্ব এখানেও, অর্থাৎ নতুন ধারার সৃজন করে পরবর্তীদের প্রেরিত করায়।

সত্যজিতের দ্বিতীয় ছবি, ‘অপরাজিত’-র নামাঙ্কনে শব্দের প্রথম বর্ণ ‘অ’–কে অন্য বর্ণের থেকে অনেক বড় করে অ-পরাজিত অর্থের সহজ ব্যঞ্জনা তিনি এঁকে দিলেন। শুধু লেটারিং দিয়ে যে কোনও বিষয়ের বাহ্যিক এবং অভ্যন্তরীণ রূপ এহেন সার্থক ভাবে প্রকাশ করা সম্ভব, তা ‘অপরাজিত’-র নামাঙ্কণেই প্রমাণ হয়ে গেল। পুস্তিকার ওপরে এক কোণে ছবির নাম, নিচে হাঁটুতে গাল ঠেকিয়ে চিন্তান্বিত কিশোর অপুর বসে থাকার ছবি। তবে অপু যে হতাশ নয়, তার প্রমাণ দিলেন পশ্চাৎপটে গাঢ় লাল রঙে। আশা বা জীবনের প্রকাশ যেন ছড়িয়ে গেল গোটা প্রচ্ছদ জুড়ে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, সিনেমা পুস্তিকার প্রচ্ছদে না থাকলেও মূল সিনেমার পরিচয়লিপি এবং বিজ্ঞাপনে সত্যজিৎ ‘পথের পাঁচালি’ নামাঙ্কনে ব্যবহার করেছিলেন কলমে লেখা টানা পুঁথির অক্ষর, ছবির অন্যতম মূল চরিত্র হরিহরের যজমানি, পুঁথি পাঠ আর পালা রচনার কথা ভেবে। সিনেমার বইতে সেটা ব্যবহার করেননি।

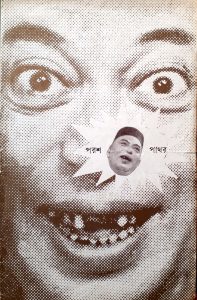

‘পরশ-পাথর’ ছবির নামাঙ্কনে সত্যজিৎ সব সময় নামটিকে দু’ভাগে ভাগ করে নিয়েছেন। পুস্তিকায় কেরানি পরেশবাবুর বিস্মিত মুখ জুড়ে রইল গোটা প্রচ্ছদ। মধ্যিখানে পাথরের উজ্জ্বলতার ছটা এল ধনী পরেশবাবুর সরল মুখচ্ছবি থেকে। যেন পরেশবাবুর মুখটাই পরশ-পাথর! আর নামটিকে দু’ভাগ করে বসিয়ে দিলেন মুখের দুপাশে। পরেশবাবুর জীবনের দু’টি পর্ব। বিস্মিত পরেশবাবুর গোটা মুখটা ছাপা হয়েছিল সোনালি রঙে। যেন পরশপাথরের স্পর্শেই মুখের রঙের এই সোনার বরণ। পাথরের বরফি আকৃতি নিয়ে এলেন বইয়ের ভেতরে চরিত্রাভিনেতাদের ছবিতে।

এর পরেই সোনালি রং বদলে কালো হয়ে গেল ‘জলসাঘর’-এর পুস্তিকায়। ওপরের হালকা হলুদ আলোর আভা নিয়ে জমিদারি ঝাড়লন্ঠন থাকা সত্ত্বেও গোটা প্রচ্ছদ জুড়ে অসীম অন্ধকারের কালো। নিচে ঝাড়ের দিকে তাকিয়ে মদের গ্লাস হাতে হতাশ জমিদার বিশ্বম্ভর রায়। ফাঁকা ফাঁকা পাঁচটি হলুদ বর্ণ ‘জ ল সা ঘ র’ হেলে পড়ে অতল আহ্বানে। যখন ছবি থাকে না, শুধুই অক্ষরমালায় ‘জলসাঘর’, তখন জলসাঘরের ‘জ’-টাই ঝাড়ের মত দুলতে থাকে।

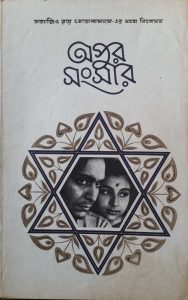

‘অপুর সংসার’ লিপিতে কিন্তু এসেছিল হাতের লেখার টান, অপুর সাহিত্য সৃষ্টির ভাবনা থেকে। বিয়ের পিঁড়ির আলপনার মত নকশা ঘিরে ঘিরে রয়েছে তারা-খচিত ছকের মধ্যিখানে অপু-অপর্ণার মুখ। ছবির মূল গল্প দানা বাঁধে অপু-অপর্ণার বিবাহ-পর্বের পর। ছবিতেও অপুর বিবাহ-পর্বটি ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে তোলা হয়েছিল।

দু’টি পাতা একটি কুঁড়ির আলপনাটি ছবির পোস্টার এবং কাগজের বিজ্ঞাপনেও ব্যবহার করা হয়েছিল। আবার অন্য দিকে, পরস্পর ওপর নিচে যুক্ত থাকা দু’টি ত্রিকোণ, তান্ত্রিকমতে নারী-পুরুষের যৌনতার প্রতীক। এবং সেই কারণেই প্রচ্ছদের রঙে তিনি নিয়ে এলেন সাদার ওপর নীল আর সোনালির রোমান্টিসিজম।

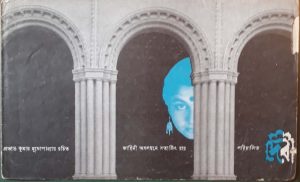

‘দেবী’ — ধর্মীয় কুসংস্কারের বিরুদ্ধে এক প্রতিবাদী চলচ্চিত্র। বা অন্য ভাবে বলা যেতে পারে, ধর্মীয় সংস্কারজাত এক ট্র্যাজিক মানবিক কাহিনিচিত্র। হিন্দু ধর্মের অন্ধ অবতারবাদের ভেতরের অমানবিক কুশ্রী চেহারাটা তুলে ধরতে সত্যজিৎ আয়তকার বুকলেটের গোটা প্রচ্ছদটাতেই ব্যবহার করলেন কালো পশ্চাৎপটে ধূসর রঙের তিন খিলান ও গুচ্ছবদ্ধ বা কলাগেছে থামবিশিষ্ট নাট মন্দিরের সামনের অংশ।

থামের আড়ালে ঢাকা পড়ে যায় তুঁতে রঙের দয়াময়ীর মুখ। ‘দেবী’র নামাঙ্কনে নিয়ে এলেন জ্যোতির্ময়ী রূপ। চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ছে তার স্বর্গীয় কিরণ। পূর্ণেন্দু পত্রী, ‘দেবী’র নামাঙ্কন নিয়ে মন্তব্য করেছিলেন, ‘এ যে কী দুরূহ-সহজ, তা আয়ত্ত করার চেষ্টা করলেই সবচেয়ে স্পষ্ট করে বোঝা যায়।’

এরপর ‘তিনকন্যা’। রবীন্দ্রনাথের তিনটি ছোট গল্পের তিনটি ভিন্ন বয়সের, ভিন্ন ধারার নারী চরিত্রের বৈচিত্র্যের অনবদ্য প্রকাশ। মণিহারা, পোস্টমাস্টার, সমাপ্তি- এই ‘তিন কন্যা’র ‘ত’ ব্যবহার করলেন বাংলা ‘৩’ অঙ্ক হিসেবে। ৩ অঙ্কে বসিয়ে দিলেন তিন রঙে সমাপ্তি, মণিহারা আর পোস্টমাস্টার গল্পের নাম তিনটি। তিন চরিত্রের তিনটি রঙ। সাদা-কমলা-সোনালি, তিনটি ভিন্ন মাত্রায় প্রকাশ করলেন প্রচ্ছদের নকশায়।

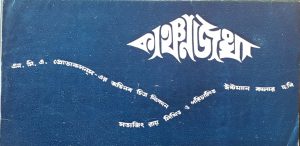

আবার ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ ছবির পুস্তিকায় ঘন নীল প্রেক্ষাপটে নিয়ে এলেন তুষারশুভ্র কাঞ্চনজঙ্ঘা। ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ লেখাটি স্বয়ং পর্বতশৃঙ্গ হয়ে যেন মাথা তুলে আছে পুস্তিকাটিতে। ‘এন.সি.এ প্রোডাকশনসের অভিনব চিত্র নিবেদন’ এবং ‘সত্যজিৎ রায় লিখিত ও পরিচালিত ইস্টম্যান কালার ছবি’ লেখা তথ্য দু’টিও এল দূরের ঢেউ খেলানো পাহাড়ের আভাস নিয়ে।

মানবজীবনের সবকিছুর চাইতে অনেক বেশি মহীয়ান শাশ্বত প্রকৃতি। আবার অন্য ভাবে ভাবতে গেলে মনে হয়, বিপুল মহিমান্বিত হিমালয়ের সামনে এলে নিজেদের কাছেই নিজেরা কিছুটা স্পষ্ট হয়ে উঠি। খোলস থেকে বেরিয়ে স্ব-মূর্তিতে প্রকাশিত হই। সবটাই যেন হিমালয়ের দান। পুস্তিকার প্রচ্ছদে মোটা রেখার পাহাড় আকৃতির শুভ্র ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’ লেখাটি সে কথাই বারবার মনে করিয়ে দেয়।

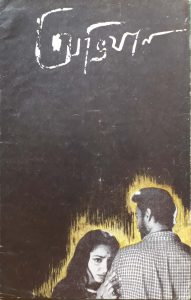

পরের ছবি ‘অভিযান’-এ আবার ফিরে এল আঁধার-কালো। কালো পশ্চাৎপটে ভাঙা, রুক্ষ, বড় থেকে ছোট হয়ে যাওয়া অক্ষরে ‘অভিযান’ লেখাটির মধ্যে গতির আভাস। তীব্র বেগে এগিয়ে আসা রাতের কোনও গাড়ির হেডলাইটের আলোর মতো।

নিচে হেডলাইটের আলোতেই দেখা গুলাবি আর নরসিংয়ের অন্তরঙ্গ মুহূর্তের ছবি। ছবির মাথার দিকে হলুদ রঙের হালকা আভাসেই তিনি নিয়ে এলেন হেডলাইটের ‘এফেক্ট’ এবং একই সঙ্গে অশুভ শক্তির কালো থেকে আলাদা করে দিলেন দুই মূল চরিত্রকে।

বিশেষজ্ঞরা বলেন, কমলা নাকি উষ্ণতার প্রতীক, উৎসাহের প্রতীক। কিন্তু ‘মহানগর’ ছবির বুকলেটে হালকা কমলা রঙে সায়াহ্নের ছোঁয়া। যা দেখা গিয়েছিল ছবির শেষে। মহানগর ছবির নায়ক আসলে কলকাতা। কলকাতার মানুষজন, তাদের বাঁচার লড়াই, পাস্পরিক টানা-পোড়েন, অর্থনীতি, সবকিছু নিয়েই ছবি ‘মহানগর’।

যদিও সবকিছুর কেন্দ্রে রয়েছে প্রধান চরিত্র আরতি। প্রচ্ছদজুড়ে তাই অফিসকর্মী ব্যাগ কাঁধে আরতির পূর্ণাবয়ব। দু’পাশে কলকাতার দুটি মহানগরীয় প্রতীক– আধুনিক স্থাপত্যের হাইরাইজ আর ইলেকট্রিক বাতির আলোকস্তম্ভ। ‘মহানগর’ লেখাঙ্কনেও নিয়ে এলেন শহুরে বাড়ির সারবাঁধা রেখাচিত্রের আভাস।

‘চারুলতা’ ছবির বিজ্ঞাপন এবং সিনেমা পুস্তিকায় দু’টি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা গেছে। এক, ‘চারুলতা’র নামাঙ্কন, যার সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায় ছবির শুরুতেই দেখানো চারুর সেলাই করা রুমালের নকশার। নকশায় ভূপতির নামের আদ্যক্ষর ইংরেজি ‘B’। এই নকশা-করা রুমালটি আবার আমরা দেখেছিলাম ছবির শেষ পর্বে।

ভগ্নহৃদয় ভূপতি ঘোড়ার গাড়ির মধ্যে চোখের জল মুছতে রুমালটি ব্যবহার করতে গিয়েও পারে না। চোখে পড়ে যায় সেলাইয়ের নকশায় তার নামের প্রথম অক্ষর ‘B’। ‘চারুলতা’র নামাঙ্কনে সেলাইয়ের নকশার ছোঁয়া তাই যথাযথ মনে হয়। আর ছিল অপেরা গ্লাস, যা চারুর একাকীত্ব কাটাবার ভরসা। যা দিয়ে সে শুধু জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখত না, দূরের স্বামীকে কাছে আনার চেষ্টাও করত।

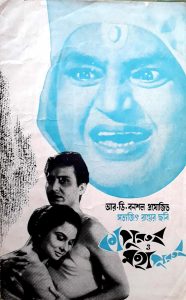

এর পরের পুস্তিকায় আমরা পেলাম দু’টো মাছ। একটি নতমুখী। তার মুখ বন্ধ। অন্যটা হাঁ করা উর্দ্ধমুখী। প্রথমটিতে লেখা ‘কাপুরুষ’, নিচেরটি ‘মহাপুরুষ’। মাছ যৌনতার প্রতীক। আবার মহাপুরুষ নামে মাছের ব্যবহারে মনে পড়ে যায় বাংলা প্রবাদ ‘গভীর জলের মাছ’। প্রচ্ছদে দু’টি ছবির স্থিরচিত্র তিনি মেলালেন অসাধারণ মুন্সীয়ানায়। নিচে সাদা-কালোয় অমিতাভ-করুণার প্রেমের দৃশ্য। করুণা জড়িয়ে ধরে আছে এক কাপুরুষকে।

ওপরে অট্টহাস্যমুখে ভণ্ড বিরিঞ্চিবাবা। অপূর্ব ছন্দ ও ব্যঞ্জনাময় ক্যালিগ্রাফির ব্যবহার সত্যিই বিস্মিত করে আমাদের। সত্যজিৎ রায় বার বার বলতেন, শান্তিনিকেতনে না গেলে তাঁর শিল্প–মানসিকতার বিকাশ হত না। নিজের দেশ, সংস্কৃতি, মানুষ, আচার-ব্যবহার তিনি নতুন চোখে ওখানেই দেখতে শেখেন। এই শিক্ষা পেয়েছিলেন নন্দলাল, বিনোদবিহারী, রামকিঙ্করের কাছ থেকে। ছবিতে তো অবশ্যই, সামান্য বুকলেটগুলোতেও তার প্রমাণ ছড়িয়ে আছে।

একের পর এক ছবির মুক্তি এবং সেই সব ছবির পুস্তিকাও খুলে দেয় মনের জানালা। অল্প পরিসরে সব ছবির পুস্তিকা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এখানে আর একটি ছবির পুস্তিকার কথা বলে শেষ করছি। ছবিটির নাম ‘নায়ক’।

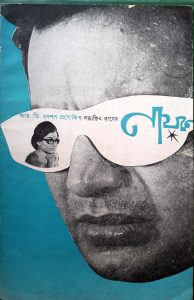

‘নায়ক’ ছবির বইটি হাতে নিয়ে প্রথমেই যে ধাক্কাটা লাগে তা হল নায়কের চোখে সাদা রঙের সানগ্লাস। সিনেমার নায়ক মানেই গ্ল্যামার। গ্ল্যামারের আড়ালেই হারিয়ে যায় আসল মানুষটি। ছবিতে বার বার দেখি কালো চশমার ব্যবহার। নায়ক নিজেই বিচ্ছিন্ন হতে থাকে চারপাশের পৃথিবী থেকে।

তাই নায়ক, অরিন্দম যখন ব্যক্তিগত কথা বলে, চোখ থেকে খুলে ফেলে কালো চশমা। আশ্চর্য, বুকলেটে অরিন্দমের বিশাল মুখে কালো চশমাটাই বদলে যায় সাদায়। আর তার এক চোখের কাঁচে অদিতি, অন্য কাঁচে ছবির নাম ‘নায়ক’। ছবিতে যার কাছে নায়ক নিজের ব্যক্তিসত্তা তুলে ধরতে চেয়েছিলেন। আর ‘নায়ক’ লেখাটির মধ্যে ‘য়’-এর ফুটকিটাই ‘স্টার’ বা তারা চিহ্ন হয়ে ছবির মূল ভাবনাটা ধরিয়ে দেয়।

দেবাশিস মুখোপাধ্যায় পেশায় গ্রন্থাগারিক হলেও পরিচয়ে গবেষক, লেখক ও সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ হিসেবে খ্যাত। পড়েন বেশি, লেখেন কম। তবুও এরই মধ্যে প্রকাশিত হয়েছে 'সত্যজিৎ রায়ঃ তথ্যপঞ্জি', 'খাই কিন্তু জানি কি?', 'বাংলার খাবার বাঙালির খাবার', 'আট দেশ সাত কুঠি', 'দেমু'র নানারকম', চার খণ্ডে 'মহাজীবন' ইত্যাদি। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে অন্যতম 'পথের পাঁচালী: সৃজনের দুই মুখ সত্যজিৎ ও বিভূতিভূষণ', 'চিরকালের সেরা: সুকুমার রায়।' সত্যজিৎ রায়ের প্রবন্ধ সঙ্কলনের বেশ কয়েকটি গ্রন্থের সহায়ক সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। 'দেমু' নামে সমধিক পরিচিত দেবাশিস বক্তা হিসেবেও ইদানিং সুনাম অর্জন করেছেন।

3 Responses

অপূর্ব লেখা।

Pls Let Me Know That From Which Publication I Get The Book “Satyajit Roy Totthopanji” By Debashis Mukherjee?

দারুণ লাগল । বিশ্লেষণধর্মী অথঢ অত্যন্ত মনোগ্রাহী রচনা ।