ডেস্কে নাইট শিফটের কাজে ছিলাম নায়ারদার পাশে। কপি সব চলে গিয়েছে, একটু পরেই নায়ারদা নামবে প্রেসে পাতা করতে। আমাকেও সঙ্গে নেবে স্টোনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ হঠাৎ কোনও কারেকশন বা লেখা ছাঁটাছাঁটির দরকারে। স্টোনে দাঁড়িয়ে গরম গরম টাইপ বা হাফটোন ছবির ব্লক হাতে নিয়ে পেজমেকারদের সঙ্গে কাজ করার যে কী আনন্দ, কী এক উষ্ণ কারিগরি— তা ফটোটাইপ সেটিং বা আরও পরে কম্পিউটার গ্রাফিক্সের যুগে অনুমান করাও কঠিন। নায়ারদা তো গরম গরম এক তাল লোহায় লেখা কপি মুঠোয় নিয়ে উল্টোদিক থেকে পড়েও ফেলত। আর তাতে কম্পোজিঙের ভুলও ধরে ফেলত। সেই সিদ্ধি আমার হয়নি, আমি সে-সব কপির কালি-ছাপ নিয়ে পড়ে ফেলতাম, আর দিব্যি ভুলও বার করতাম। নায়ারদা প্রেসের গরমে দাঁড়িয়ে এই এক-দেড় ঘণ্টার কাজটাকে মজা করে বর্ণনা করত ‘The warmest part of journalism’.

তো সেদিন প্রেসে নামার সময় গুনছি আমরা যখন, ঈষৎ নেশালু শক্তিদার আবির্ভাব হল ডেস্কে। কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় (Shakti Chottopadhyay) বলে কথা! তখন কবি বলতে সবাই বোঝে শক্তি। এমনি সময়েই ভদ্রতার পরাকাষ্ঠা, আবার নেশা করলে উরিব্বাস! খবরের কাগজে ঢোকার আগেই ওঁকে নিয়ে কত যে গল্প শোনা হয়ে গেছে। তবে মুখোমুখি বসা হয়নি কখনও। একবার শুধু সিঁড়ি দিয়ে নামবার সময় পিছন থেকে ওঁর ডাক শুনেছি : ‘অ্যাই, তুমি ইংরেজির ছেলে?’ যেই উত্তর করেছি ‘হ্যাঁ’, অমনি ভারী গলায় একটা ‘বাহ্!’ তারপর আমার ধাপিতে নেমে এসে কাঁধে হাত রেখে হেসে নরম গলায় বললেন, ‘কবিতা পড়ো?’ আমি বললাম ‘খুউব!’ সে কী হাসি ওঁর। তারপর আমাকে পেরিয়ে সিঁড়ি দিয়ে তরতর করে নামতে নামতে পিছনে মুখ না করেই বললেন, ‘পরে কথা হবে।’

তারপর তো কয়েক মাস কেটে গেছে। হঠাৎ সেই রাতে বাকি কথা সারার সময় হল কবির?

ডেস্কে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়ে বললেন, ‘কাজ শেষ?’

পাশ থেকে নায়ারদা বলল, ‘ও এখন আমার সঙ্গে প্রেসে নামবে?’ শক্তিদা হাসতে হাসতে বললেন, ‘নামবে কেন? ও আজ আমার সঙ্গে ওপরে উঠবে? অনেক ওপরে।’

নায়ারদা একটু বিরক্তির সুরে বলল, ‘মানে?’

ফের হাসতে হাসতে শক্তিদার জবাব, ‘সে তুমি বুঝবে না নায়ার। তুমি সে-রসে বঞ্চিত।’

এবার হাসল নায়ারদাই, ‘বাংলা মদকে রস বলছেন, শক্তিবাবু?’

শক্তিদাও নাছোড়, ‘শঙ্কর কবিতা পড়ে। ও এ রস বুঝবে।’

নায়ারদা ব্যাজার মুখে বলল, ‘তাহলে আর কী? কবির সঙ্গে রস বোঝো গে যাও।’

অতঃপর রাত বারোটায় আনন্দবাজারের সিঁড়ি দিয়ে শক্তিদার সঙ্গে নামলাম রস বুঝতে। পকেটে দেখলাম টাকা কুড়ি মতন আছে। এক বোতল বাংলা হয়ে যাবে। তবু জিজ্ঞেস করলাম, ‘টাকা কুড়ি আছে। হবে তো?’

শক্তিদা ঠোঁটে তর্জনী ঠেকিয়ে বলল, ‘চুপ! রসের ব্যাপারে টাকার কথা তুলতে নেই।’

আমি চুপ মেরে গেলাম। শক্তিদা ওঁর ঈষৎ নেশার দুলুনিতে তরতর করে সামনে এগিয়ে গেলেন। দেখি মিশন রোয়ের গায়ে ওয়ারেন স্ট্রিটে ঢুকছেন। ভাবলাম, এ রাস্তায় আবার মদের ঠেক কোথায়! কারও বাড়িফাড়িতে ঢুকে পড়বে নাকি?

কিন্তু কী করার! চললাম পিছু পিছু। সামনে শক্তিদা সামান্য টলমল করে হাঁটছেন আর আমার মনে পড়ছে প্রেসিডেন্সি কলেজে এম.এ. পড়াকালীন ভালবেসে মুখস্থ করা ওঁরই কটা লাইন…

‘সে বড়ো সুখের সময় নয়, সে বড়ো আনন্দের সময় নয়

তখনই

পা থেকে মাথা পর্যন্ত টলমল করে, দেয়ালে দেয়াল, কার্নিশে কার্নিশ,

ফুটপাত বদল হয় মধ্যরাতে’

এই সবই মাথায় ঘুরছে, যখন ‘ইসমাইল!’ বলে এক মস্ত হাঁক শুনলাম শক্তিদার। আর তৎক্ষণাৎ দূর থেকে ‘হাঁ সাব! হাঁ সাব!’ করে ছুটে আসতে দেখলাম একজনকে অন্ধকারে। সেই ছোকরা কাছে আসতেই শক্তিদার ফের হুঙ্কার ‘ইসমাইলকো বোলো দো বোতল রেডি করনেকো লিয়ে।’ অমনি ছোকরাও ‘হাঁ সাব! হাঁ সাব!’ করে ফেরত চলে গেল অন্ধকারে। আমার মনে পড়ল ফুটপাত বদলের পরের শেষ দুটো লাইন…

‘বাড়ি ফেরার সময়, বাড়ির ভিতর বাড়ি, পায়ের ভিতর পা, বুকের ভিতর বুক

আর কিছু নয়’

একটা রাস্তা বাঁক নিলেন শক্তিদা, আর পিছন পিছন আমিও। আর চোখে এল একটা বড় আলো দড়ি দিয়ে ঝোলানো কতকগুলো বাঁশের গায়ে। সেই সব বাঁশ একটা বাড়ির গায়ে, যেটা তৈরি হচ্ছে। একতলার মতো দেওয়াল উঠেছে সবে, তার মাথায় কাঠের তক্তা ফেলে ফেলে একটা প্ল্যাটফর্ম। তাতে দাঁড়িয়ে শক্তিদার সেই ইসমাইল হাঁক দিল, ‘দাদা, সব রেডি। আপ উপর আ যাইয়ে সাবকো লে কর।’

ওই সাব হচ্ছি আমি যাকে উপরে তোলার আশ্বাস দিয়ে এসেছেন নায়ারকে শক্তিদা। ভারা বেয়ে উঠতে উঠতে বুঝলাম সত্যিই উপরে উঠছি। আর আমাদের প্রতীক্ষায় কাঠের পাটাতনে দু’বোতল ‘মা কালী নাম্বার ওয়ান’, দু’খানা গেলাস আর দু’বোতল জল। আমরা বসামাত্রই গেলাস বানানো শুরু হয়ে গেল। শক্তিদা আর ইসমাইলের কথাবার্তায় বুঝে গেলাম সন্ধেবেলায় এখানেই এক ট্রিপ মেরে গেছেন কবি। জুতসই সঙ্গী না থাকায় মাঝমধ্যিখানে উঠে পড়েছিলেন। তারপর নাকি খোঁজে বেরিয়েছিলেন বড় পুলিশ অফিসার বন্ধু আয়ান রশীদের, যাঁর সঙ্গে মিলে কিছুদিন আগেই অনুবাদ করেছেন গালিবের কবিতা। আয়ান রশীদকেও না পেয়ে ব্যাক টু আনন্দবাজার। আর পেলেন তো পেলেন এই অধমকে। যার সঙ্গে কথা হওয়ার কথা ছিল কবির।

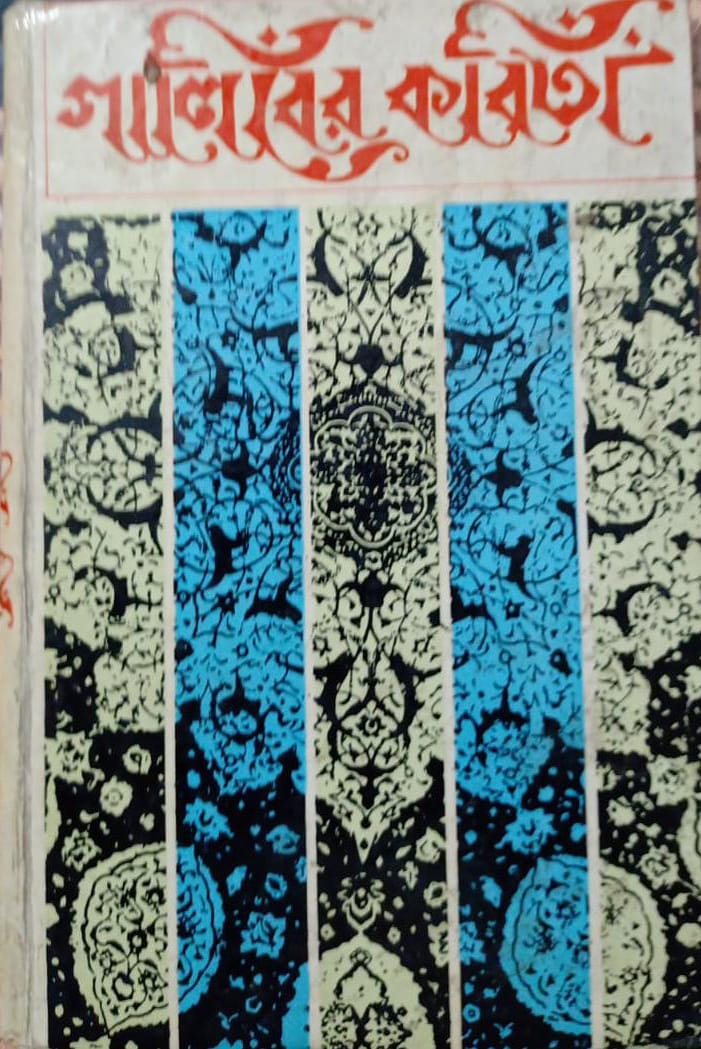

আমি সামান্য ইতস্তত করেই পকেটের কুড়িটা টাকা বাড়িয়ে দিয়েছি ইসমাইলকে। আর সে ‘আরে ন ন, রুপইয়া রোকিয়ে’ বলে প্রায় আর্তনাদ করে উঠল। আজ নাকি তার জীবনের সেরা দিন কারণ কয়েক ঘণ্টা আগে বঙ্গালের মশহুর শায়ের সই করে ওকে ওঁর শায়েরির কিতাব দিয়েছেন।

কিতাব? কিসের কিতাব? আর উনি তো বাংলায় লেখেন। ইসমাইল কি বাংলা পড়ে?

খোলসা করলেন শক্তিদাই, ‘আরে না না! ও কি বাংলা পড়বে! ওর হাতে বানানো বাংলার গেলাসের জবাব নেই। তবে সেই যে শুনেছিল আমি পদ্য লিখি সেই থেকে আবদার, দাদা, একঠো কিতাব মুঝে দো। তা আজ ব্রজর দোকানে গিয়ে উঠিয়ে আনলাম আমার আর রশীদের করা গালিবের কবিতা। সেই পদ্য পেয়েই বলল, দাদা পড়তে পারব না, কিন্তু বালিশের তলায় রেখে ঘুমোব।’

তারপর ইসমাইলকে বললেন, ‘কিতাব কঁহা?’

কথা শেষ হয়েছে কি হয়নি ইসমাইল ছুটল কিতাব আনতে। শক্তিদা ওঁর গেলাসে একটা লম্বা চুমুক দিতে দিতে বললেন, ‘দ্যাখো আবার কার বালিশের তলায় গুঁজে রেখেছে!’

ইসমাইল ফের বাঁশের ভারা বেয়ে উঠে এসে বইটা দিল তো দিল আমাকেই দিল। আমি নতুন বই শুঁকে বললাম, ‘এ বই আমারও চাই এক কপি।’

শক্তিদা গেলাস নামিয়ে বললেন, ‘দাম দিতে হবে।’

পকেটের কুড়িটা টাকা ফের বার করে বললাম, ‘এই নিন।’

শক্তিদা ওঁর স্বভাব মতন বুড়ো আঙুল দেখিয়ে বললেন, ‘ধুস্! ওতে কী হবে? আমার পদ্য কি কেনা যায়? আমার মতন পদ্য কে লিখতে পারে?’ তারপর দু’হাতের দুই বুড়ো আঙুল নাড়িয়ে বললেন, ‘কেউ পারে না। কেউ পারে না।’

আমি আমার গেলাসে দেদার লম্বা এক চুমুক দিয়ে বললাম, ‘কেন, মির্জা গালিব?’

আর অমনি হা হা করে সে কী রাতের পাড়া কাঁপানো হাসি শক্তিদার! শেষে হাসি সামলে কোনওমতে বললেন, ‘বেড়ে বলেছ হে ছোকরা। আমার মতো মির্জা সাহেব অমন কথা বলেছেন ওঁর একটা পদ্যে। ট্রান্সলেট করতে গিয়ে বেশ মজা আসছিল।’

বললাম, ‘বুঝতে পারি। আপনার আর গালিবের খুব মিল মদ্যে আর পদ্যে।’

অমনি ফের সে কী হাসি কবির, অনুজের এই বিনীত ঠাট্টায়। বললেন, ‘নাহ্, তোমাকে একটা কেতাব দিতেই হচ্ছে ব্রজকে বলে।’

আমি ছোট্ট করে ফুট কাটলাম, ‘সই করে।’

শক্তিদা ফের গেলাস শেষ করে বলা শুরু করলেন, ‘আমার মতো পদ্য কেউ লিখতে পারে না। কেউ না।’

আমি মিহি গলায় বললাম, ‘কেন, গালিব?’

শক্তিদা বললেন, ‘বলছ?’

বললাম, ‘গালিবই বলছেন।’

—কোথায় জানলে?

—কেন, আপনার বই থেকে।

—আমার বইটা পড়েছ?

—হ্যাঁ। আমার আছে।

—তাহলে চাইলে যে।

—সইটার জন্য।

অমনি আবার সেই দেওয়াল উপড়ানো হাসি। যোগ করলেন, ‘তাহলে তো জানো মির্জা কী বলছেন নিজেকে নিয়ে।’

আমি হাতে ধরা ইসমাইলকে দেওয়া বইটা খুলে শক্তিদার অনুবাদ করা গালিবের পঙক্তি দুটো পড়লাম…

‘পৃথিবীতে আছেন আরো অনেক ভালো ভালো সব কবি

লোকে বলে, গালিবের নাকি বলার ধরনটাই আলাদা।’

(চলবে)

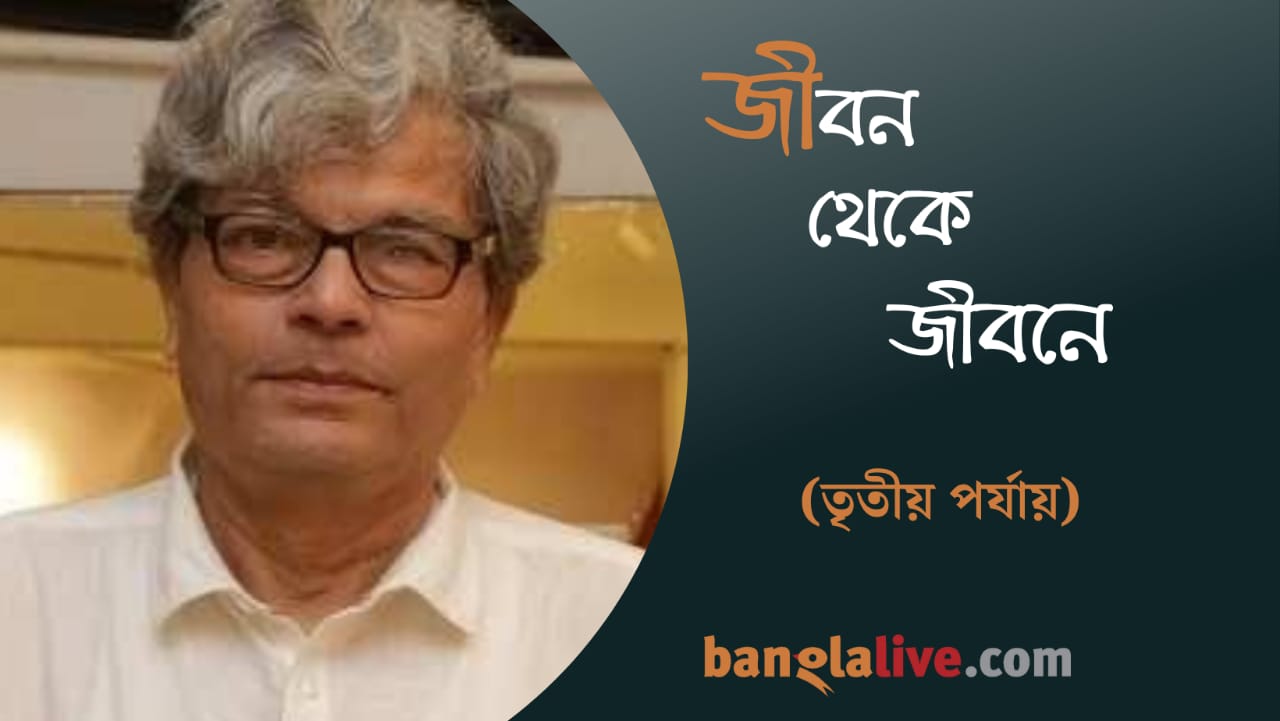

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।