ইংরেজি লিখে লিখেই দিব্যি চলছিল হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ডে। আর ‘দেশ’ পত্রিকায় বাংলাতে সংগীত সমালোচনা। চাঁই চাঁই শিল্পীরা তখন গাইছেন, বাজাচ্ছেন ক্লাসিক্যাল গান-বাজনায়। রবিশঙ্কর, আলি আকবর, বিলায়েত খাঁ, আমজাদ আলি, নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়, আর হায়, হায়, সানাইয়ের সেই পাগল করা ফুঁ ধরা বিসমিল্লা খাঁ। যাঁদের সঙ্গে সঙ্গত করছেন আল্লা রাখা, শান্তাপ্রসাদ, কিষেণ মহারাজ, কেরামতুল্লা খাঁ, কানাই দত্ত, শঙ্কর ঘোষ, শঙ্খ চট্টোপাধ্যায়! আর গানের আসর আলোয় আলো হয়ে উঠছে আমির খাঁ, ভীমসেন যোশী, বেগম আখতার, সিদ্ধেশ্বরী দেবী, প্রসূন ও মীরা বন্দোপাধ্যায়ের খেয়াল, তারানা, ঠুংরি, ভজন, গজলে, নয়তো এম.এস. শুভলক্ষ্মীর কর্নাটকী উচ্চাঙ্গ বা কীর্তনপদে। এই সব গান-বাজনা নিয়ে সাধ্যমতো কিছু কথা লিখি বটে, তবে ষোল আনার উপর আঠারো আনা শিখি। বাড়ির রেকর্ডপত্র শুনে শুনে ততদিনে যে ভূমিকাপর্ব কেটেছে তারই যেন বিস্তার, বিস্তার আর বিস্তার দেখছি নানা সন্ধ্যায়, কখনও গভীর রাতে, কখনও ভোরের আলোয়। মা মাঝে মাঝে মিষ্টি করে জিজ্ঞেস করেন, ‘আজ কোথায় গান শুনতে যাবে, সাহেব?’ তাতে কখনও বলি রবীন্দ্রসদন, কখনও কলাসঙ্গম, কখনও মহাজাতি সদন। মা’র খুশি ভাব দেখে বুঝি মা এদেরকে জলসাঘর ভাবে না, ভাবে আমার গানের পাঠশালা।

আমার গান শোনার খবর নেন অরূপবাবু। কার কেমন প্রোগ্রাম হচ্ছে প্রশ্ন করে করে জেনে নেন। উনি খেয়াল করেন যে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের এক পরিণত, সেরা রূপের প্রত্যক্ষদর্শী হচ্ছি আমি দিনের পর দিন। আমি বলি আমার অভিজ্ঞতা আর উনি ভারী কাচের tabletop–এ গুড়গুড় গুড়গুড় করে তাল ঠুকে সব মন দিয়ে শুনে যান। কখনও হয়তো জিজ্ঞেস করলেন, ‘আমজাদ আর কানাই দত্তর সওয়াল-জবাবটা কেমন শুনলে?’ কখনও হয়তো ‘আমির খাঁর শুদ্ধ কল্যাণ কি এই প্রথম শুনলে?’ কখনও প্রশ্ন তুললেন, ‘খড়ি বোলি ব্যাপারটা লোকের ধারণা খাড়া খাড়া বোল লাগানো। তা মোটেই নয়। ওটা এসেছে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে বোল লাগানো থেকে।’ আমি চুপ করে শুনছি দেখে বললেন, ‘চুপ করে আছ কেন? কিছু বুঝলে?’ আমি ছোট্ট করে হেসে বললাম, ‘জানতাম না। বোঝার চেষ্টা করছি। সুন্দর একটা ইনফর্মেশন।’

এই অরূপবাবু হঠাৎ একদিন আরও অবাক করে দিয়ে আমাকে বললেন, ‘ঠিক এই সময়ে ক্লাসিক্যাল মিউজিকের চেহারাটা কী তা নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখতে হবে। তবে বাংলায়।’

জিজ্ঞেস করলাম, ‘বাংলায়?’

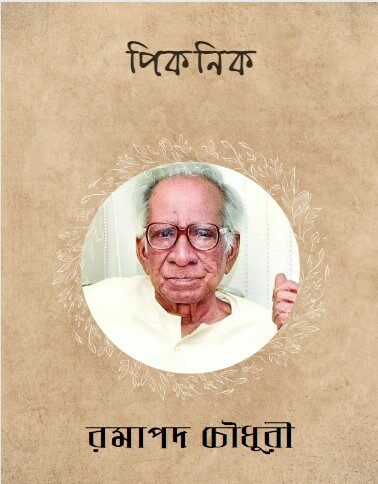

অরূপ বললেন, ‘বাংলায়। রমাপদবাবু (চৌধুরী) আনন্দবাজারের দোল সংখ্যার জন্য এমন একটা লেখা চাইছিলেন। ভাবছিলেন কাকে দিয়ে লেখাবেন। আমি তোমার নাম করেছি। তুমি একবার ওঁর সঙ্গে দেখা ক’রো।’

অরূপের কথা শুনে মনটা একেবারে ভরে গেল। সুনীলদার সঙ্গে কথোপকথনটা মনে এল। যখন বলছিলাম যে লিখি ইংরেজি কিন্তু মন জুড়ে আছে বাংলা। আর তা শুনে ওঁর সেই খুশির চাহনি।

ঠিক তেমনই একটা ভালোলাগার চাহনি দেখলাম রমাপদবাবুর (Ramapada Chowdhury) চোখে যেদিন পাতা কুড়ির প্রবন্ধটা ওঁর হাতে তুলে দিলাম। স্বভাবত গম্ভীর মানুষটা লেখাটা নিয়ে চশমার ওপর দিয়ে একবার চেয়ে দেখলেন আমাকে। যেন জরিপ করছেন। তারপর লেখাটায় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমাকে বসতে বলেননি। প্রথম পাতাটা পড়া হলে আনন্দবাজারের ডাকসাইটে সাহিত্য সম্পাদক ফের চোখ তুলে দেখলেন আমাকে, আর দেখতে দেখতে লেখাটা ওঁর ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলেন। বসার কথা বললেন না, তবে যেটা বললেন তা আমার জীবনের এক সেরা স্মৃতি, সেরা সম্মান। খুব অল্প কথাই, ছোট্ট করে বলা, বললেন— ‘আপনার বাংলাটা অপূর্ব! গানবাজনার কথা গানবাজনার লোকেরা বুঝবে। আমি আপনার বাংলা গদ্যটা পছন্দ করলাম।’

স্বভাবত গম্ভীর মানুষটা লেখাটা নিয়ে চশমার ওপর দিয়ে একবার চেয়ে দেখলেন আমাকে। যেন জরিপ করছেন। তারপর লেখাটায় দ্রুত চোখ বোলাতে লাগলেন। আমি তখনও দাঁড়িয়ে আছি, কারণ আমাকে বসতে বলেননি। প্রথম পাতাটা পড়া হলে আনন্দবাজারের ডাকসাইটে সাহিত্য সম্পাদক ফের চোখ তুলে দেখলেন আমাকে, আর দেখতে দেখতে লেখাটা ওঁর ড্রয়ারে ঢুকিয়ে দিলেন।

একটা শিরশিরানি ধরল শরীরে। ইচ্ছে হল ‘বনপলাশীর পদাবলি’র লেখকের পায়ে একটা প্রণাম রাখি। কিন্তু যিনি আমাকে বসতেই বললেন না তাঁর পা অবধি পৌঁছই কী করে? যেতে আসতে যেটুকু যা দেখেছি তাতে দিব্যি মালুম হয়েছে ভদ্রলোক শুধু গুরুগম্ভীরই নন, বেশ আত্মমগ্নও। কলেজে থাকতে ওঁর একেবারে এই সময়ের সব উপন্যাস ‘এখনই’ বা ‘পিকনিক’ পড়ে তাজ্জব হতাম, মানুষটা আমাদের জীবনকথা এভাবে শোনাচ্ছেন কী করে? কোথায় আড়ি পাতেন? এমনকি এই ক‘দিন আগে লেখা ‘যে যেখানে দাঁড়িয়ে’-র শিল্পী-লেখকের সঙ্গেও এই মগ্ন, ভাবুক মানুষটাকে মেলানো বেশ কঠিন। বস্তুত কৈশোরশেষে ওঁর যে উপন্যাসটা পড়ে ওঁর অকুণ্ঠ ভক্ত হয়েছিলাম সেই ‘প্রথম প্রহর’-এর রেশ তখনও মগজ ছেয়ে আছে। এইসব ভাবনা বিদ্যুতের মতো মনের মধ্যে চমকাচ্ছে, কিন্তু যাঁকে নিয়ে এত কিছু তিনি ফের নিজের মধ্যে ডুবে গিয়ে নিজের টেবিলের দিকে চোখ রেখে যেন নিজেকেই বললেন, ‘ঠিক আছে’। তাতে আমার সময় শেষ বুঝে একটা নমস্কার জানিয়ে বেরিয়ে এলাম। যেন আইএএস-এর ইন্টারভিউ দিচ্ছিলাম এতক্ষণ!

তবে এই মানুষটিই যে সত্যিকারের কীরকম তার আঁচ পেলাম কিছুদিন পর লেখাটা যখন দোল সংখ্যা আনন্দবাজারে প্রকাশ পেল। অনেকেরই বেশ উচ্ছ্বাস দেখলাম লেখাটা নিয়ে। অরূপবাবু ওঁর চেম্বারে ডেকে বললেন, ‘ভালোই তো রিপোর্ট পাচ্ছি। তুমি কী শুনছ? রমাপদবাবু কী বললেন? কথা হয়েছে?’

বললাম, ‘কই, তিনি তো কিছু বলেননি।’

—আ মরণ! তিনি কি তোমার ডিপার্টমেন্টে এসে বলে যাবেন? যাও একবার।

বললাম, ‘বড় গম্ভীর মানুষ যে! কিছু না বলে…’

—খুব ভালো মানুষ। যাও যাও…

বলেই অরূপ আমার দিকে একটা বেনসন অ্যান্ড হেজেস বাড়িয়ে কফি অর্ডার করলেন।

রমাপদবাবুর প্রথম প্রশ্ন ছিল, ‘কী শুনছেন?’

বললাম, ‘মোটামুটি ভালোই তো।’

—আপনার বাংলা গদ্য নিয়ে কেউ কিছু বলল?

—সে তো আপনিই বলেছেন।

—পুরো লেখাটা পড়ে বুঝলাম আপনার বাংলার হাতটা খুব সুন্দর, ইংরেজিতে যা কাজ করছেন করুন, কিন্তু বাংলাটা বাঁচিয়ে রাখুন।

সেই বাঁচিয়ে রাখার ডাকটা যে দেড়-দু’মাসের মধ্যেই আসবে তা সুদূরতম কল্পনাতেও ছিল না আমার। হঠাৎ একদিন অরূপের ডাক ওঁর ঘরে। তদ্দিনে ওটা ভগবানের ডাক আমার কাছে। গিয়ে বসতেই কোনও ভূমিকা ছাড়াই ভদ্রলোকের অর্ডার, ‘একটা উপন্যাস লেখো তো।’

অরূপবাবু কতটা কী বুঝেছিলেন সেদিন জানি না, ওঁর টেবিলের উল্টোদিকে বসে আমার হাত-পা কিন্তু ঠান্ডা মেরে যাচ্ছিল। কত কিছুই তো লিখে এসেছি ততদিনে, যার সবই চাকরি বাঁচাতে। এবার যা লিখতে বলা হচ্ছে তা তো নিজেকে বাঁচাতে। আমার মধ্যে কী এমন দেখলেন ভদ্রলোক যে গোটা একটা উপন্যাসই চাইলেন। রমাপদবাবুর মুখে গদ্যের প্রশংসার প্রভাবেই কি? তবে তাই বা কেন? এম.এ পরীক্ষা দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি যখন, এই অরূপবাবুই তো ডেকে এনে দেশ-এ সংগীত সমালোচনার কাজ দিয়েছিলেন। পরে হিন্দুস্থান স্ট্যান্ডার্ডের চাকরিটাও। উপন্যাস একটা তিনি চাইতেই পারেন। তবে আমি কী সেই লেখার লোক?

জিজ্ঞেস করলাম, ‘কী নিয়ে উপন্যাস অরূপবাবু?’

অরূপ বললেন, ‘যা খুশি। কেন,নিজেকে নিয়েই।’

কী একটা ঘণ্টা বাজল মাথায় ওঁর এই কথায়। সেদিন অফিস থেকে বাড়ি ফেরার পথে নিজের বাল্য, কৈশোর, প্রথম যৌবনের পাড়া ক্রিক রো-র একমুখে গিয়ে নেমে গোটা পাড়া ধরে আপন মনে হাঁটলাম। তখন অন্ধকার নেমে সন্ধের বাতি জ্বলেছে। কিন্তু সে-আলোতে অন্ধকার বিশেষ কাটছে না। চারিদিকে কেমন যেন এক ভূত নামা আঁধার। আমার প্রিয় পাড়ার প্রিয় অন্ধকারে কখন একসময় উপন্যাসের শেষ দৃশ্য, সেই দৃশ্যে কালীপুজোর রাতে মায়ের চুল বাঁধার ছবিটা এল। আর অন্ধকার রাতে জানলার বাইরে থেকে আমার দিকে হাত বাড়িয়ে আমার সামনে আমি।

লেখা আমার রাত দিয়ে শেষ হবে জেনে যেতে ঠিক করলাম উপন্যাস শুরু করব সকাল দিয়ে। আর ওভাবেই এসে গেল বান্ধবী বন্দনাকে (ততদিনে অন্যত্র বিয়েও হয়ে গিয়েছে ওর) নিয়ে এক শীতের সকালে নিউ এম্পায়ার হলে রবিশঙ্করের সেতার শুনতে যাওয়ার স্মৃতি। রবিশঙ্কর সেদিন বাজিয়েছিলেন ওঁরই সৃষ্ট রাগিনী পরমেশ্বরী। দেরিতে ঢুকে তিনতলারও সিট খোঁজার উপায় নেই। অগত্যা সিঁড়িতেই পাশাপাশি বসে শুনে গিয়েছিলাম গোটা আসর। পায়ের স্যান্ডেল সরে গিয়ে কখন পায়ের পাতা চলে গিয়েছিল ওর পায়ের পাতায়। সেই স্মৃতিই এনে দিল আমার প্রথম উপন্যাসের আলাপ পর্বের প্রথম তিনটি বাক্যের মূর্চ্ছনা।

পায়ের উপর পা। পরমেশ্বরী। এই ছিল রূপা।

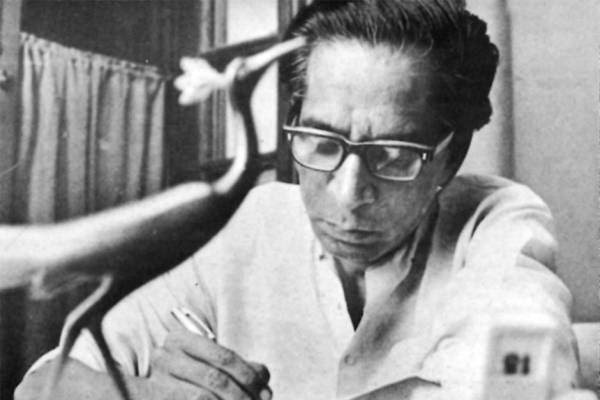

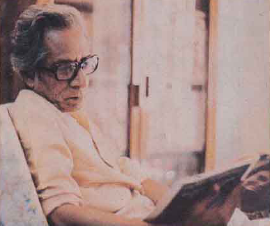

শংকরলাল ভট্টাচার্যের জন্ম ১৯৪৭ সালের ১৫ অগস্ট, কলকাতায়। ইংরেজি সাহিত্যে স্বর্ণপদক পাওয়া ছাত্র শংকরলাল সাংবাদিকতার পাঠ নিতে যান প্যারিসে। তৎপরে কালি-কলমের জীবনে প্রবেশ। সাংবাদিকতা করেছেন আনন্দবাজার গোষ্ঠীতে। লিখেছেন একশো ত্রিশের ওপর বই। গল্প উপন্যাস ছাড়াও রবিশংকরের আত্মজীবনী 'রাগ অনুরাগ', বিলায়েৎ খানের স্মৃতিকথা 'কোমল গান্ধার', হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিমালা 'আমার গানের স্বরলিপি'-র সহলেখক। অনুবাদ করেছেন শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতা থেকে সত্যজিৎ রায়ের চিত্রনাট্য পর্যন্ত।