বছর বারো আগের কথা। আধুনিক বাংলা কবিতার অনার্স ক্লাস। শঙ্খ ঘোষের ‘ছুটি’ কবিতাটির দিকে ইঙ্গিত করে একটি ছেলে একদিন অনুযোগ করে বসল: ‘কবিতাটিতে কি যথেষ্টই কম কথা বলা হয়নি? মানে’— ছেলেটি তার অনুযোগের সপক্ষে সওয়াল-বিস্তার করার জন্য আরো বলে— ‘কবিতায় সব কথা খুলে বলা হবে না সে তো স্বাভাবিকই। কিন্তু এ-কবিতা যেন বড়ো বেশি মিতবাক! কেমন যেন ইশারা-কৃপণ!’

—‘কেন ফুটে উঠছে না কোনও ছবি? জেগে উঠছে না কোনো ভাবপ্রতিমা?’ জিজ্ঞাসা করা হল ছেলেটিকে।

—‘ওই যে:

“সব তো ঠিক করাই আছে। এখন বিদায় নেওয়া,

সবার দিকে চোখ,

যাবার বেলায় প্রণাম, প্রণাম।”

কিংবা ধরা যাক

“—নৌকো বাঁধা আছে দুটি,

দূরে জাল ফেলেছে সমুদ্রে—

ছুটি, প্রভু ছুটি!”’

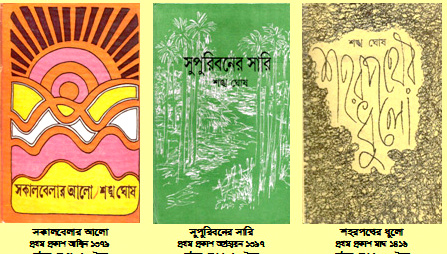

ছেলেটি চুপ করে থাকল। অধ্যাপকোচিত কিছু কথা হয়তো বলা যেত তৎক্ষণাৎ। কিন্তু মনে হল জিজ্ঞাসাটা আর একটু ওকে জারিয়ে নিতে দেওয়া ভালো। আবার একহপ্তা বাদে ক্লাস। ঠিক করা হল এই সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবাই পড়ে নেবে শঙ্খ ঘোষের ‘সকালবেলার আলো’ আর ‘সুপুরিবনের সারি’! অনেকে নাম শুনেছে অবশ্য বই দুটোর। শঙ্খ ঘোষের ‘কিশোর-উপন্যাস’! কেউ-বা পড়েওছে। উপন্যাসদুটির পাশাপাশি ওদের পড়তে দেওয়া হল বেশ কয়েকটা কবিতাও। ‘দশমী’, ‘বিদায়’, ‘ফেরা’, ‘সুন্দর’, ‘একা’, ‘দেশহীন’, ‘ঠাকুরদার মঠ’, ‘শিলালিপি’, ‘যাবার মতো নই’, ‘নির্বাসন’, ‘জল’, ‘পটভূমি’ ‘রাঙামামিমার গৃহত্যাগ’ ইত্যাদি কবিতা ছিল সেই তালিকায়। কবিতাগুলি ছড়ানো আছে শঙ্খ ঘোষের কয়েকটা কাব্যগ্রন্থে। আপাতত এটুকু হলেই চলবে। তবে এ-তালিকা বদ্ধ নয়। চাইলে তাতে যোগ করে নেওয়া যায় আরো কোনো কোনো কবিতা।

পরের সপ্তাহে ক্লাসে গিয়ে দেখা গেল ছেলেমেয়েরা অনেকেই বেশ খুশি-খুশি। জানা গেল খুশির কারণও। পড়তে-বলা কবিতাগুলির সঙ্গে উপন্যাসদুটোর অনেক জায়গায় হুবহু মিল খুঁজে পাওয়ার আনন্দে তারা খুশি। আবিষ্কারের আনন্দে তারা কলবলিয়ে বলে ওঠে: ‘সুপুরিবনের সারি’র একেবারে শেষের আগের অনুচ্ছেদের বাক্যগুলো যেন একটা আস্ত কবিতাই! ‘প্রণাম তোমায়, এই দ্বাদশীর বিকেল। প্রণাম, ওই খালের মুখে নদীর জলের ঢেউ। প্রণাম তোমায় তুলসীতলা, মঠ। প্রণাম ফুলমামি। প্রণাম তোমায় সুপুরিবনের সারি।’ পাঠ্য ‘ছুটি’ কবিতার সঙ্গে বেশ একরকম সংযোগ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে বইকি এবার!

নীলু চিরদিনের মতো ছেড়ে যাচ্ছে তার মামারবাড়ির দেশ। ওই গ্রামটাই তো ছিল তার আপন দেশ! সেই ‘দেশ’কে দেখা যেত দু’চোখ ভরে। তাকে ছোঁয়া যেত। তার একটা প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়-সংবেদনার সঞ্চার ছিল নীলুর কোষে-কোষে, সত্তায় সত্তায়। অথচ সেই ‘দেশ’ হয়ে গেল ভিন্ন এক ‘রাষ্ট্র’— রাজনীতির কোন অদ্ভুত খেয়ালপনায়! আপন দেশ কী করে ‘বিদেশ’ হয়ে যায় তা বোঝে না কিশোর নীলু। বুঝতে পারেন না অনেক বড়োমানুষও। সেই দেশ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাচ্ছে নীলু। আর হয়তো কখনো ফিরে আসা হবে না তার। বোবা একটা কান্না যখন এমন একটা বিধুর মুহূর্তে দলা পাকিয়ে ধরে কণ্ঠনালি, তখন কি সবকথা খুলে বলা যায়? মিতবাক, ইশারা- কৃপণ হওয়াই তো তখন স্বাভাবিক!

মনে হল জিজ্ঞাসাটা আর একটু ওকে জারিয়ে নিতে দেওয়া ভালো। আবার একহপ্তা বাদে ক্লাস। ঠিক করা হল এই সময়ের মধ্যে ছেলেমেয়েরা সবাই পড়ে নেবে শঙ্খ ঘোষের ‘সকালবেলার আলো’ আর ‘সুপুরিবনের সারি’! অনেকে নাম শুনেছে অবশ্য বই দুটোর। শঙ্খ ঘোষের ‘কিশোর-উপন্যাস’! কেউ-বা পড়েওছে।

তখন তো তার স্মৃতিজুড়ে চলচ্ছবির মতো শুধুই সরে সরে যায় কাছারিঘর, মণ্ডপ, দালানঘরের ছায়া, একলা-কোণের স্থলপদ্ম গাছ, ‘ছ-আনি’ বাড়ির ঘাট, সাঁকো, নিকোনো উঠোন, হাটখোলা— আরো কত কি! ডুবন্ত নীলুকে বাঁচিয়ে দেওয়া ছোটোবেলার বন্ধু হারুন! তাকে কি কোনোদিন ভুলতে পারবে নীলু? ভুলতে পারবে হারিয়ে-যাওয়া ফুলমামিমার সঙ্গ-নিঃসঙ্গের অনুষঙ্গগুলো? ‘রাঙামামিমার গৃহত্যাগ’ কবিতায় যেন সেই ফুলমামিমারই ছায়াপাত— যিনি ছ-আনি বাড়ির শ্যাওলা-ধরা খণ্ডহর থেকে নীলুর সঙ্গে ঘুরে এসে নিরুদ্দেশ হয়ে গিয়েছিলেন সেই রাতেই! ‘ছড়ানো পালক’ সে বিষাদ-প্রতিমার অতলান্ত অব্যক্ত দুঃখ খানিকটা হলেও ছুঁতে পেরেছিল কেবল নীলুই!

এমন আরো কত মিল! উপন্যাসের কত বর্ণময় ছবি কবিতায় হয়ে গেছে অমোঘ চিত্রকল্প। সবসময় হয়তো অবিকল মিল নয়, তবু মিল। একটার সঙ্গে আর একটা জুড়ে গিয়ে হয়েছে হয়তো নতুন একটা চিত্রকল্প। আর তা ছড়িয়ে আছে ‘নিহিত পাতালছায়া’, ‘তুমি তো তেমন গৌরী নও’, ‘আদিম লতাগুল্মময়’, ‘বাবরের প্রার্থনা’ থেকে ‘প্রহরজোড়া ত্রিতাল’ পর্যন্ত কত কবিতায়! হয়তো তারপরেও কোথাও। শুধু ফেলে-আসা গ্রামদেশের ছবিই নয়, অন্যরকমও হতে পারে কোনো কোনো ছবি। স্মৃতির মহাফেজখানায় জমে থাকা ছবি কবিতায় একটু এদিক-ওদিক হয়ে আসতেই তো পারে! ওই যে ছোটদের মুখে-মুখে ফেরা ‘মিথ্যে কথা’ ছড়াটার শেষ দুটো চরণ: ‘আকাশপারে আবারও চোখ গিয়েছে আটকে / শরৎ মেঘে দেখতে পেলাম রবীন্দ্রনাথকে।’— ঠিক এই ছবিটাই তো দেখেছিল নীলু— ‘সকালবেলার আলো’ উপন্যাসে! না, বাবা-মার সঙ্গে ঘাটশিলা যাবার পথে নয়। আপন খেয়ালের পরিক্রমা-পথে। নীলু মেঘে-আঁকা রবীন্দ্রনাথের ছবির কথা বলেছিল বন্ধু বরুণকে। এমন তো হতেই পারে। কোনটা আগে লেখা কোনটা পরে, সে প্রশ্ন তো বড়ো নয়। বড়ো হল চেতন-অবচেতনে জমে থাকা টুকরো-টুকরো ছবি। বেদনার ছবি যেমন, তেমন খুশির ছবিও অবশ্য আছে।

সেদিন ক্লাসে অনিবার্যত উঠেছিল এই প্রশ্নটাও: কিশোরপাঠ্য হিসেবে কথিত ওই উপন্যাসদুটো কি শঙ্খ ঘোষের আত্মজৈবনিক উপন্যাস? দুটো কেন? এখনকার হিসাবে অবশ্য বলতে হয় তিনটি। নীলু-ট্রিলজির তৃতীয় উপন্যাস ‘শহরপথের ধুলো’ প্রকাশিত হয়েছে ২০১০ সালে। এইরকম প্রশ্ন যেখানেই ওঠে, সেখানেই একটু থমকে দাঁড়াতে হয়। এর সোজাসুজি একটা উত্তর দিয়ে দিলেই কাজ কমে। তবু থমকে দাঁড়াতে হয়, কারণ এই প্রশ্নও মনে জাগে পাশাপাশি, কোন উপন্যাসই-বা আত্মজৈবনিক নয়? জীবনের ডায়েরির পাতার সঙ্গে বেশিবেশি মিলে গেলে কি অমন একটা মার্কা দিতেই হবে উপন্যাসের গায়ে?

সব সৃজনাত্মক লেখার মধ্যেই তো মিশে থাকে লেখকের কোনো-না-কোনো রকমের অভিজ্ঞতার নির্যাস। আবার উলটো কথাটাও ভেবে দেখার মতো। অভিজ্ঞতার চাপ যদি খুব প্রবল হয় তাহলে তাকে ‘আত্মজৈবনিক’ বললেই বা ক্ষতি কী? তা নাহলে কেনই-বা শঙ্খ ঘোষের কোনো কোনো কবিতার সঙ্গে ছেলেমেয়েদের সেদিন মিলিয়ে পড়তে বলেছিলাম কিশোর নীলুর গল্প?

জীবনের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার খুব বেশি লিখিত রসদ অবশ্য আমাদের জুগিয়ে দেননি শঙ্খ ঘোষ। তবু নানাসূত্রেই বলেছেন তাঁর পূর্ববঙ্গের ছোটবেলার সবুজ মায়াতুর বাস্তুভূমির কথা, স্কুলের কথা, আদর্শনিষ্ঠ শিক্ষক ও রবীন্দ্রানুরাগী বাবার কথা। শিক্ষকদের কারোর কারোর কথাও বলেছেন ইতিউতি। দেশভাগের বেদনার গোপন কান্নার অভিজাত সংবরণ টের পাই তাঁর অনেক সাক্ষাৎকারেও। কিন্তু যাকে বলে ব্যক্তি-আমির নিরাবরণ প্রকাশ— তা যেন শঙ্খ ঘোষের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে ঠিক খাপ খায় না! ‘পা তোলা পা ফেলা’ নামের গদ্যটিতে সেই ১৩৭৯ সালেই লিখেছিলেন শঙ্খ: “কবিতার একটা নিজস্ব গুণ্ঠন আছে। তার ভিতর লুকিয়ে রেখে অনেক কথা ব’লে নেওয়া যায়, অনেক আত্মপ্রসঙ্গ,—বলেওছি হয়তো।”

অতএব, ‘গমকে গমকে স্মৃতিজল’-এ ভেসে গেছে তাঁর অনেক কবিতা।আর স্মৃতির জলছাপ আঁকা হয়ে আছে তাঁর তথাকথিত ‘কিশোরপাঠ্য’ উপন্যাসত্রয়ীর পাতায়-পাতায়। শুধু আত্মজীবনের কথা গল্পছলে বলবেন বলেই বোধহয় ‘উপন্যাস’ নামক বর্গটিকে তিনি আলাদা করে নির্ণয় করে রেখেছিলেন। লেখকেরা আসলে নানাছলে আত্মকথাই লিখে যান— এই প্রাজ্ঞোক্তিরই নিদর্শন যেন এসব রচনা। শঙ্খ ঘোষের শিকড়ের খোঁজ নিতে চাইলে ফিরে যেতে হয় ওইসব আখরমালার দিকেই। শুধু ব্যক্তিজীবনের ইতিহাসের মিলে নয়; নীলুর নিচুস্বরে কথা বলার ভঙ্গি, তার অপরিসীম বন্ধুপ্রিয়তা, চারপাশে ছড়ানো দুনিয়াকে প্রীতিস্নিগ্ধ শান্ত-শমিতভাবে দেখার সন্তোষময় ভঙ্গি— সবকিছুতেই যেন প্রতিস্পর্শী হয়ে আছেন আমাদের চেনা শঙ্খ ঘোষ! ওহেন উপন্যাসত্রয়ী কি নিতান্তই ‘কিশোরপাঠ্য’? গাঢ় শঙ্খের খোঁজ নিতে চাইলে বড়োদেরও কি ডুব দিতে হয় না লেখকের ব্যক্তিগত ও যৌথস্মৃতি-যাপনের ওই স্তরিত আখ্যানমালায়?

লেখক নিজে অবশ্য ওই শিল্পিত আড়ালটুকু বজায় রাখারই পক্ষে ছিলেন। এক সাক্ষাৎকারে বলেওছিলেন: শ্রীকান্তের জীবনকথা তো আর শরৎচন্দ্রেরই জীবনকথা নয়! সত্যিই তো। তথ্যের সঙ্গে মিশে তো থাকবেই অনেকটা কল্পনা-সত্য। যেমন শঙ্খ ঘোষের মামাবাড়ি ছিল পদ্মাপারের চাঁদপুরে। আর সুপুরিবনটা বাপ-ঠাকুরদার ভিটে বরিশালের বাণারিপাড়ায়। উপন্যাসে সুপুরিবনটা এসেছে মামাবাড়ির দেশে। বরং চাঁদপুর তত আসেনি তাঁর কোনো লেখাতেই। ‘সকালবেলার আলো’ উপন্যাসের পাতায়-পাতায় আশ্লিষ্ট পদ্মাপার, ইশকুল, বন্ধু কেশব-বরুণ, পদ্মার বালিয়াড়ির বুকের মায়া, ঝড়বাদল, নদীর উপর আর্চওয়ালা ব্রিজ, বাতাসে দূর থেকে ভেসে আসা যুদ্ধ-যুদ্ধ, কেমন একটা অচেনা ভয়ের গন্ধ— এসব তো অনেকটাই লেখকের সাত থেকে পনেরো বছর বয়স পর্যন্ত উদ্যাপিত পদ্মাপারেরই পাকশী পর্বের স্মৃতির আলিম্পন! যেন নীলুর চোখ দিয়ে ফিরে-দেখার জন্যই ওই পাণ্ডুলিপি-আয়োজন!

প্রকৃতি আর মানুষকে বড়ো ভালোবাসে নীলু। সযত্নে গেঁথে রাখে তা বুকের মধ্যিখানে। একটু অবহেলা, সামান্য আঘাতেও ব্যথা পায় তার অতিসংবেদী মনের স্নায়ুতন্তুজাল। সামান্য প্রশ্রয়েই আবার শরতের ঝলমলে আলোর মতো স্নিগ্ধ হয়ে ওঠে তার মনের আকাশ। পারিবারিক ও সামাজিক পরিসরে একত্রবাসের আনন্দে পরিপ্লুত হয়ে ওঠে তার তনুমন। ওই বয়সেই সে বুঝে নিয়েছে, আমাদের সমাজ-কাঠামোর সৌন্দর্য আর মহিমা! বুঝে নিয়েছে সহিষ্ণুতা আর সৌজন্যের মাধুর্য। অন্যদিকে প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণের দিকে অপুর মতো বিস্মিত চোখে দেখার আনন্দে তারও মন ভরে ওঠে কানায়-কানায়। অপুর মতো সেও অন্তর্মুখী। অপুর সঙ্গে অমিলও হয়তো আছে।

আর মিল? ‘অমল চোখে অপূর্বকে ছুঁয়ে দেখবার মিল।’— যেমনটা বলেছিলেন স্বয়ং শঙ্খ ‘ছোট্ট একটা স্কুল’ বইতে আপাতভাবে ভিন্ন এক নীলুর প্রসঙ্গে। অন্যদিকে অমলের মতো চারপাশের মানুষকে একান্ত আপনজন ভেবে ডেকে কথা বলতেও তার ইচ্ছে হয়। বন্দিত্ব অবশ্য তার নেই। তার আছে এক-আকাশ মুক্তি। অমলের মতো সে-ও বন্ধু-বৎসল। অমলের মতো চেনা চতুষ্পার্শ্বের মধ্যেই সে রাঙিয়ে নিতে জানে দূরকল্পনার রামধনু। একটু অপু একটু অমলের সঙ্গে একটু শ্রীকান্তও যেন জড়িয়ে থাকে কোথাও কোথাও নীলুর মধ্যে। ‘সকালবেলার আলো’ উপন্যাসে ভোররাতে উঠে পদ্মা-অভিযানের ঘটনাটা যেমন। তেমনি হয়তো বাসুদিদির সূত্রে মনে পড়ে যেতেও পারে অন্নদাদিদিকেই।

আরও পড়ুন: চিন্ময় গুহর কলমে: নীরবতার আলো

জল থইথই পুববাংলার সজল-সঘন নীলুর সেই একান্ত পৃথিবীটার গল্প শেষ হয়ে যায় ‘সকালবেলার আলো’ উপন্যাসেই। তারপর যুদ্ধ থেমে গেছে। স্বাধীন হয়েছে দেশ। বড়ো চড়া মূল্য দিয়ে স্বাধীনতা পেয়েছে ভারত। ‘সুপুরিবনের সারি’তে তাই জমাটবাঁধা যন্ত্রণাটা বড়ো প্রাণে বাজে। নীলুর ব্যক্তিগত ‘দেশ’, ব্যক্তিগত ‘কাল’-এর মধ্যে নিঃসাড়ে ঢুকে পড়ে ইতিহাসের ‘বড়ো সময়’। মামাবাড়ির পুজোর সে-আনন্দ তখন নিষ্প্রভ নিয়মরক্ষা মনে হয় তার। হারুন!— একদা তার প্রাণ রক্ষাকরা বন্ধু হারুনের চেনা মুখও যেন বদলে যায় কোন অভিশাপে! ‘সুপুরিবনের সারি’ জুড়ে পূজাচ্ছলে শুধু বেজেই চলে তাই মনখারাপ করা বিসর্জনের ঢাক। উজ্জ্বল অতীতস্মৃতি আরো ঘনীভূত করে তোলে দশমীর বেদনা। শিকড়-উপড়ে নিরুপায় আত্মজনেদের চলে যেতে হয় কলকাতায়। সে এক অন্যভুবন।

কলকাতার ‘শহরপথের ধুলো’ নীলুকে দেখতে শিখিয়েছিলেন তার চিমনিকাকু। ‘পা তোলা পা ফেলা’ নামের গদ্যসাক্ষ্য থেকে জানা যায়, বাস্তবে শঙ্খ ঘোষকে একদিন কলকাতা হেঁটে চিনতে শিখিয়েছিলেন তাঁর বাবা। কিন্তু সে-কথা নিতান্তই বাহ্য। আসল কথা, নীলু নিজেই আবিষ্কার করে কলকাতাকে একটু-একটু করে। এরমধ্যেই তার পৃথিবীটা বদলে গেছে অনেকটাই। সদ্যতরুণ নীলুর অভিধানে এখন যোগ হয় দাঙ্গা, রিফিউজি, ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়— এমন কত বিচিত্র শব্দ-শব্দবন্ধ! ‘অনুরাগ’ শব্দটারও সে মানে বোঝে তার নতুন জেগে-ওঠা শরীরে, মনে। তার ফুলমামিমা ছাড়া যে নিভৃত ছন্দমেলানোর খেলা আগে জানত না কেউ— সেই নিভৃত খেলায় আরো প্রতিভ হয়ে ওঠে সে। সুভাষ-সুকান্ত— দুই কবিকেই তার ভালো লাগে। হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর পঙ্কজ মল্লিক— দুইজনের গানেই সে দু’দিক থেকে আশ্রয় পায়।

স্বাধীন দেশের তরুণ নাগরিক; তার সহপাঠী ‘ভালোছেলে’ শিবশংকর গান্ধীহত্যার খবরে নির্বিকার থাকতে পারে দেখে আবার অপরিসীম বিমূঢ়তাও বোধ করে নীলু। তার দুনিয়াটা সত্যিই বদলে গেছে বেমালুম। এক চল্লিশের দশকেই কতটা বদল হল তার নিজের পৃথিবীর! কতটা বদলে গেল চারপাশ! তবু এরমধ্যেও তীক্ষ্ণ থাকে নীলুর সেই অতিসংবেদী স্নায়ুতন্তুগুলো। ফুটপাতে মৃত ‘রিফিউজি’ মেয়েটার সঙ্গে কোথাও সমমর্মিতা অনুভব করে সে। ইচ্ছে করে তারও বুকের ঠিক মাঝখানে এসে লাগুক শহরপথের সমস্ত ধুলো! ট্রিলজি এখানেই শেষ। তবু শেষের পর পরিশিষ্টের মতো থেকে যায় আরো কিছু কিছু।

‘ছোট্ট একটা স্কুল’ নামের ছোটদের বইটিতে শঙ্খ ঘোষ আর একভাবে আত্মকথাই তো লিখেছেন! ইশকুল জীবনের আত্মকথা। কোথাও তিনি প্রত্যক্ষত আছেন, কোথাও পরোক্ষে। ছোট্টো সেই স্কুলের হেডমাস্টারমশায়— যাঁর শিক্ষাচেতনা জুড়ে থাকেন অশ্বিনী দত্ত আর রবীন্দ্রনাথ— তিনি যেন শঙ্খর বাবা মণীন্দ্রকুমার ঘোষের আদলেই গড়া। রবীন্দ্রনাথের লোকশিক্ষা সংসদের মুক্তশিক্ষা-প্রকল্পে অংশগ্রহণ করতে উৎসাহ-জোগানো যে হেডমাস্টারমশায়ের উল্লেখ আছে এই বইয়ের ‘না-পাহারার পরীক্ষা’ লেখাটিতে;— তিনি যে লেখকেরই বাবা তা একরকম জানা যায় চিন্ময় গুহকে দেওয়া তাঁর এক সাক্ষাৎকারে। আর গল্পের নীলুই তো ফিরে আসে এই বইয়ের শেষ লেখা ‘একটু অপু একটু অমল’-এ। অপু চরিত্রকে পছন্দই করে এই নীলু। তবে তার একটা আলাদা ‘গোপন মমতা’ তৈরি হয় বিভূতিভূষণের ‘অনুবর্তন’ উপন্যাসের প্রতি। কেন সেই টান? তার স্রষ্টার বাবা আদর্শনিষ্ঠ মাস্টারমশায় ছিলেন বলে? ‘অপরাজিত’র অপুর সঙ্গেও অবশ্য নিজেদের জীবনবৃত্তান্তের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পায় নীলু।

আরও পড়ুন: বিশ্বজিৎ রায়ের কলমে: শঙ্খ ঘোষের রবীন্দ্রভাবনা

কিন্তু বাল্য-কৈশোরের এত স্মৃতি কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে পুনরাবৃত্ত করেন শঙ্খ ঘোষ? তার উত্তরও আছে ‘ছোট্ট একটা স্কুল’-এর অন্তিম কয়েকটি অনুচ্ছেদে। অপু আর অমল মিলেমিশে যায় ‘নীলুর একেবারে বুকের মাঝখানে। তার যেন মনে হয়, সেও বুঝি একটুখানি অপু আর একটুখানি অমল। কিন্তু সে একাই বা কেন? ইস্কুলসুদ্ধ সবাই কি তা-ই নয়?’ স্মৃতি ছাড়াও তাহলে বাঙালির কৈশোর-নির্মাণের অনুচ্চকিত একটা আকাঙ্ক্ষাও কি প্রশ্রয় পেয়েছিল শঙ্খ ঘোষের চেতনায়? তা নাহলে ওই লেখার অন্তিম-অনুচ্ছেদের ওই খেদোক্তি কেন প্রকাশ পাবে এভাবে? ‘এখন, বলছে সবাই অনেকেই না কি হয়ে গেছে আরেকরকম। এখন না কি স্কুল-পড়ুয়ারা সবাই একটুখানি অরণ্যদেব আর একটুখানি টিনটিন। সত্যি হয় না কি তাই? একটু অপু একটু অমল কোথাও নেই আর? হতেই পারে না তা।’

এই আক্ষেপ গত শতকের শেষ প্রহরের। আজ ভিডিয়ো গেমসের আধিপত্যে হয়তো অরণ্যদেব-টিনটিনকেও বাতিল মনে হত তাঁর। তবু, বাঙালির কৈশোরের কোনো এক লুকনো কুঠুরিতে দিব্যি বেঁচে আছে ‘একটুখানি অপু আর একটুখানি অমল’। তা নাহলে আমার সদ্যতরুণ মফস্সলি ছেলেমেয়েরা অমন মায়াময় উপন্যাসদুটি পড়ে কেন খুঁজে পাবে তাদের ফেলে-আসা শৈশব-কৈশোরের খানিকটা অমল স্মৃতি? কেন তারা অনুভব করতে পারে নীলুকে? প্রায় আশি বছর আগের গ্রামস্মৃতির সঙ্গে তাহলে একালের ছেলেমেয়েরাও সংযোগ খুঁজে পায়! পায় বইকি। তা নাহলে তারও ঢের আগের বিভূতিভূষণের অপুই বা তাদের আপনজন হয়ে ওঠে কী করে?

মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিশ্বভারতীতে বাংলার অধ্যাপক এবং বাংলাদেশ ভবনের মুখ্য সমন্বয়ক। বেজিং ফরেন স্টাডিস ইউনিভার্সিটির আমন্ত্রিত ভিজিটিং ফেলো হিসেবে ২০১৯ সালে তিনি চিন যান। বাংলা সাহিত্য, সংস্কৃতি, চিন্তাজগৎ এবং রবীন্দ্রনাথ তাঁর চর্চার বিশেষ ক্ষেত্র। 'বাকিরাত্রির ঘুম' (কাব্যগ্রন্থ), 'কোথায় আমার শেষ' (উপন্যাস), 'গোষ্ঠীজীবনের উপন্যাস' (আলোচনাগ্রন্থ ), 'উপন্যাসের যৎকিঞ্চিৎ' (প্রবন্ধ সংকলন), 'রবীন্দ্রনাথ: আশ্রয় ও আশ্রম' (প্রবন্ধ সংকলন) ইত্যাদি তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থ। বেশ কয়েকটি বইয়ের সম্পাদনাও করেছেন। বিচিত্র বিষয় নিয়ে পড়াশোনা তাঁর একমাত্র প্যাশন।

One Response

মুগ্ধ!