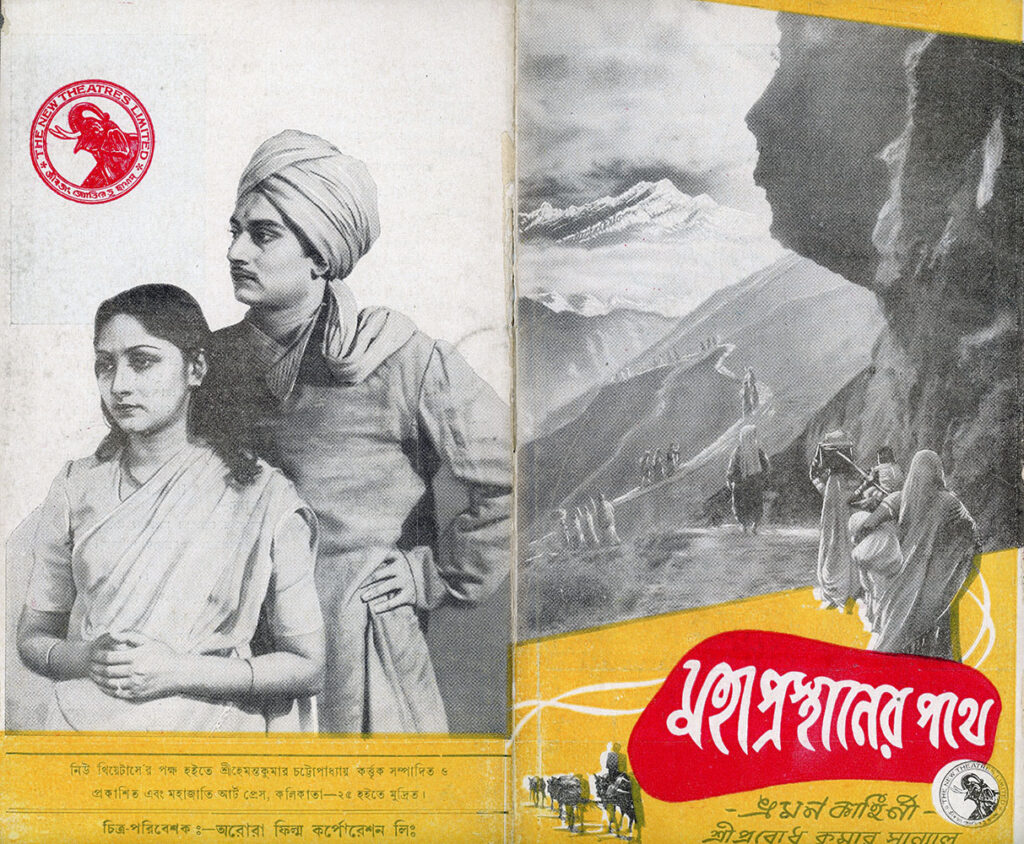

মাত্র বারো বছর বয়সে শান্তিনিকেতনে তাঁর গাওয়া গান শুনে মুগ্ধ হয়েছিলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর! অনশন ভঙ্গ উপলক্ষে মহাত্মা গান্ধীকেও গান শোনানোর সৌভাগ্য হয়েছিল তাঁর। নাচ, গানের পাশাপাশি ছবি আঁকার হাতও ছিল চমৎকার। এক সময় ঠিক করেছিলেন পেশাদার আঁকিয়েই হবেন। কিন্তু ভাগ্যের ফেরে শেষমেশ এসে পড়লেন চলচ্চিত্র জগতে! ১৯৫২ সালে নিউ থিয়েটার্সের ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ ছবির মাধ্যমে পথ চলার সূচনা। ছবিটি পরিচালনা করেছিলেন কার্তিক চট্টোপাধ্যায় এবং নায়কের চরিত্রে ছিলেন বসন্ত চৌধুরি। দুই নবাগত শিল্পীকে নিয়ে করা এই ছবির বাংলা এবং হিন্দি দু’টি সংস্করণই দেশজুড়ে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিল।

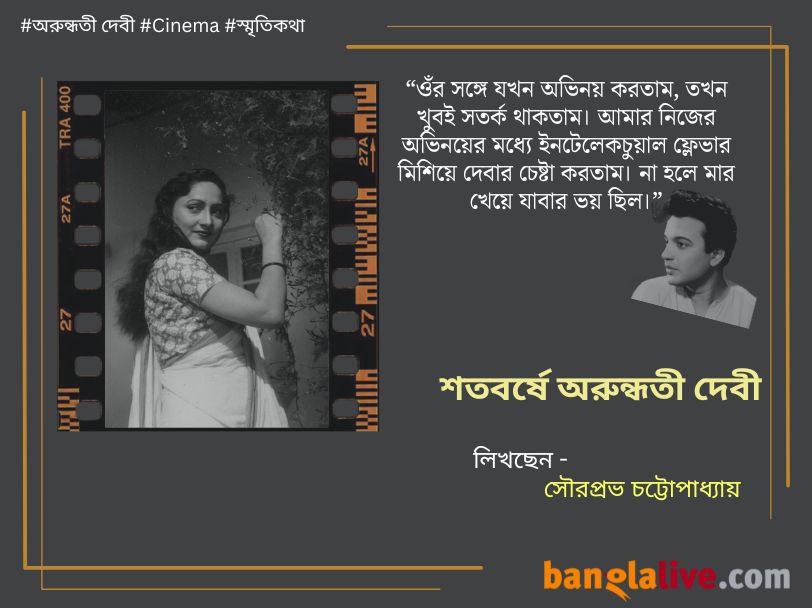

চলচ্চিত্রে প্রথমবার অভিনয় করেই দর্শকদের মনে পাকাপাকি ভাবে জায়গা করে নিয়েছিলেন ছবির নায়িকা অরুন্ধতী দেবী (Arundhati Devi) ! ছকভাঙা অভিনয়শিল্পী তো ছিলেনই, পাশাপাশি ছবি পরিচালনা, সুরারোপ থেকে চিত্রনাট্য – সব মিলিয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ওই সময়ে দাঁড়িয়ে, সিনেমা পরিচালনার মতো দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁকে নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হওয়া উচিত, দুর্ভাগ্যবশত তার সিকিভাগও সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত। তাই আজ অরুন্ধতী দেবীর জন্মশতবর্ষের সূচনা মুহূর্তে তাঁর জীবন এবং সামগ্রিক কাজের দিকে ফিরে দেখা ও সার্বিক মূল্যায়নই হতে পারে তাঁর প্রতি আমাদের শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার্ঘ্য!

আদি বাড়ি বরিশালে হলেও, অরুন্ধতী দেবীর জন্ম ১৯২৪ সালের ২৯ এপ্রিল, অবিভক্ত বাংলার ঢাকায়। বরিশালের গুহঠাকুরতা বংশ তখন নানা কারণে বিখ্যাত। অরুন্ধতীর বাবা বিভুচরণ গুহঠাকুরতা ছিলেন উদারমনস্ক, দার্শনিক স্বভাবের মানুষ। ছেলেবেলা থেকেই এক মুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে গড়ে উঠছিল তাঁর বুনিয়াদ। বাড়িতে ব্রহ্মসঙ্গীত থেকে শুরু করে বাউল, কীর্তন, শ্যামাসঙ্গীত সবই শুনতেন ছোট্ট অরুন্ধতী। আর এভাবেই সঙ্গীতের সঙ্গে তাঁর প্রথম পরিচয়। মাত্র ছ’বছর বয়সে ‘ডাকঘর’ নাটকে ‘গ্রামছাড়া ওই রাঙা মাটির পথ’ গানটি গেয়ে সকলের থেকে প্রভূত প্রশংসা পান অরুন্ধতী, সঙ্গে পান একটি মেডেলও। প্রবল উৎসাহে ঢাকায় থাকতেই নিত্যগোপাল বর্মণের কাছে শুরু হয় গান শেখা।

কলকাতায় এসে সুরসাগর হিমাংশু দত্তের কাছে নজরুলগীতি, অতুলপ্রসাদী ও অন্যান্য বাংলা গানের তালিম নেন কিছু দিন। এর মধ্যেই পিসি ও পিসেমশাই তাঁকে নিয়ে যান শান্তিনিকেতনে। সেখানে শৈলজারঞ্জন মজুমদারের সান্নিধ্যে এবং রবীন্দ্রনাথের স্নেহছায়ায় নতুন করে শুরু হয় তাঁর গান শেখা। গুরু শৈলজারঞ্জন সম্পর্কে অরুন্ধতীর সশ্রদ্ধ স্মরণ, “শৈলজাদা অসম্ভব গুণী মানুষ। ওঁর মতো রবীন্দ্রসঙ্গীতের গুরু আর হবে না।” অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই প্রায় ছ’শো গান তুলে ফেলেছিলেন অরুন্ধতী! কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, সুচিত্রা মিত্র, ইন্দুলেখা দেবী সকলের সঙ্গেই গান গেয়েছেন তিনি। বিশ্বভারতীর পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করেন আর দ্বিতীয় স্থান পান ‘মোহর’ কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। একই সঙ্গে গুরু ব্রজবাসী এবং বালকৃষ্ণ মেননের কাছে চলে নাচের তালিমও।

১৯৪০ সাল নাগাদ অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে রবীন্দ্রসঙ্গীত গাওয়ার আমন্ত্রণ পান তিনি। রেডিয়োয় গাইলে তখন অল্প কিছু টাকা পাওয়া যেত, তাই শুনে গানকে বিকিয়ে দেওয়া হচ্ছে ভেবে বাধ সাধেন তাঁর মা। শেষে শৈলজারঞ্জন বুঝিয়ে বলেন, তখনও রবীন্দ্রসঙ্গীত সর্বত্র সেভাবে পৌঁছায়নি। তাই তাকে সাধারণের মধ্যে পৌঁছে দিতে গেলে রেডিয়োই হয়ে উঠতে পারে অন্যতম মাধ্যম। এই শুনে অরুন্ধতীর মা আর আপত্তি করেননি। এভাবেই শুরু হয় তাঁর রেডিয়োয় গান গাওয়া। সকালে পনেরো মিনিট এবং সন্ধেবেলায় এক ঘণ্টা। সুচিত্রা মিত্র, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের মতো দিকপালরা সঙ্গী হন তাঁর।

রেডিয়োয় কাজ করতে গিয়েই প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচয় এবং কালক্রমে পরিণয়। তবে তাঁদের এই সম্পর্কে গুহঠাকুরতা পরিবারের সায় না থাকায়, শোনা যায়, তাঁরা পালিয়ে বিয়ে করেছিলেন। যদিও পরে সে দাম্পত্যও সুখের হয়নি। তাঁর অভিনয় জগতে আসার পিছনেও প্রভাতের প্রচ্ছন্ন ভূমিকা ছিল। অরুন্ধতীকে কোনোরকম আর্থিক সাহায্য করতেন না তিনি। অল ইন্ডিয়া রেডিয়োয় গেয়ে তখন মিলত মাত্র পাঁচ টাকা সাম্মানিক। তাই দিয়েই নিজের খরচ চালাতেন। তাই অভিনয়ের প্রস্তাব পেয়ে আর ‘না’ করেননি অরুন্ধতী। পাঁচের দশকে চিত্রনাট্যকার বিনয় চট্টোপাধ্যায়ের উদ্যোগে ‘নিউ থিয়েটার্সে’-র ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ এবং ‘যাত্রিক’, ছবি দু’টিতে অভিনয়ের সুযোগ আসে তাঁর।

ছকভাঙা অভিনয়শিল্পী তো ছিলেনই, পাশাপাশি ছবি পরিচালনা, সুরারোপ থেকে চিত্রনাট্য – সব মিলিয়ে তাঁর জুড়ি মেলা ভার। ওই সময়ে দাঁড়িয়ে, সিনেমা পরিচালনার মতো দুঃসাহসিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার প্রেক্ষিতে তাঁকে নিয়ে যে পরিমাণ আলোচনা হওয়া উচিত, দুর্ভাগ্যবশত তার সিকিভাগও সম্ভব হয়নি আজ পর্যন্ত।

গান এবং নাচের মতো, প্রথম অভিনয়েও সমানভাবে সফল তিনি। সেই সময়ে তাঁর জনপ্রিয়তা প্রসঙ্গে সাংবাদিক রবি বসু লিখছেন, “নিউ থিয়েটার্সের ‘মহাপ্রস্থানের পথে’ ছবিটা নিয়ে তখন বাজারে ভীষণ হইচই। তার চেয়েও বেশি হইচই ওই ছবির নতুন নায়িকা অরুন্ধতী মুখার্জীকে নিয়ে। ওরকম সুন্দরী নায়িকা তখনকার দিনে আর কেউ ছিলেন কিনা সন্দেহ। তার ওপর দুর্দান্ত অভিনয়-প্রতিভা। সব মিলিয়ে দর্শকের কাছে অরুন্ধতী দেবীর আকর্ষণ ছিল ভয়ানক।” এরপর দু’বছরের বিরতি। ১৯৫৪ সালে মুক্তি পায় তাঁর দ্বিতীয় ছবি, চিত্ত বসু পরিচালিত ‘নদ ও নদী’ এবং ওই বছরেরই শেষে মুক্তি পায় ভোলানাথ মিত্র পরিচালিত ‘বকুল’।

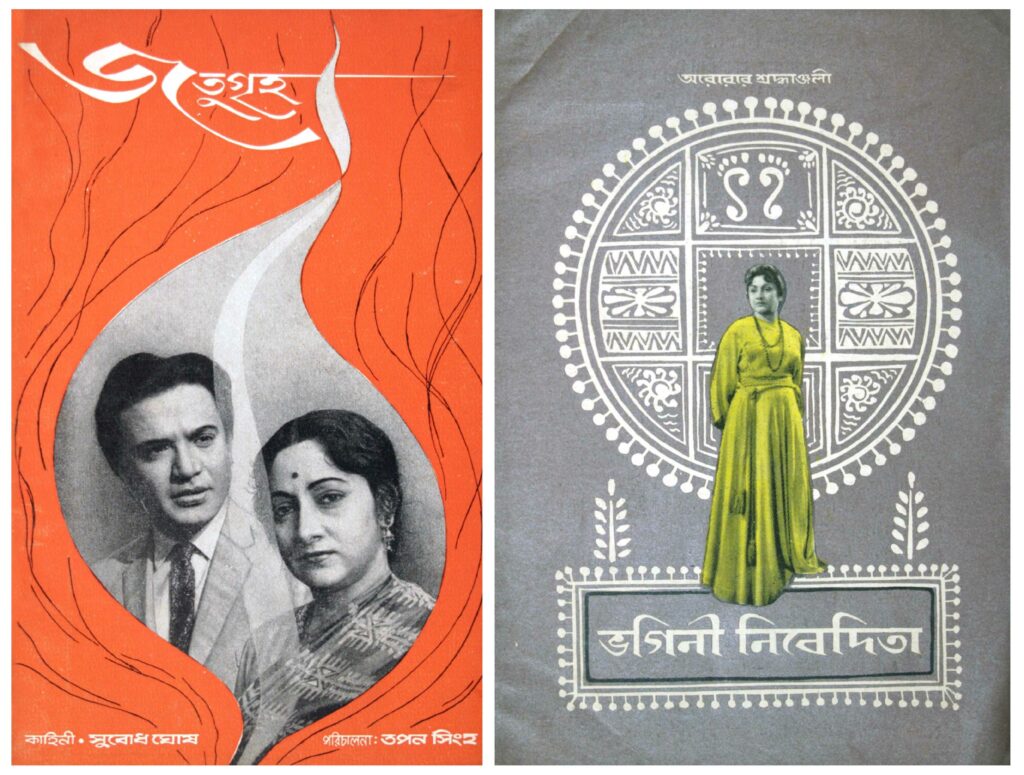

‘বকুল’ ছবিটিতে অরুন্ধতী দেবীর বিপরীতে অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার। ছবির জগতে তখনও পাকাপাকিভাবে পা রাখার জায়গা তৈরি হয়নি তাঁর, তবুও অরুন্ধতীর অভিনয় আর ক্যারিশমায় সেদিন চাপা পড়ে গিয়েছিলেন স্বয়ং মহানায়কও। পরে উত্তমকুমার স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন, “ওঁর সঙ্গে যখন অভিনয় করতাম, তখন খুবই সতর্ক থাকতাম। আমার নিজের অভিনয়ের মধ্যে ইনটেলেকচুয়াল ফ্লেভার মিশিয়ে দেবার চেষ্টা করতাম। না হলে মার খেয়ে যাবার ভয় ছিল।” তপন সিংহের ‘জতুগৃহ’ বা প্রভাত মুখার্জীর ‘বিচারক’, পরবর্তীকালেও দু’জনের অভিনীত ছবিগুলিতে উত্তম-অরুন্ধতীর মধ্যে প্রতিযোগিতা চলেছিল সমানে-সমানে।

এভাবেই একের পর এক ছবিতে অভিনয় দক্ষতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর রেখে গেছেন অরুন্ধতী! এক ধরনের চরিত্রে আটকে থাকেননি। কখনও তিনি ‘ঝিন্দের বন্দী’র রাজকন্যা আবার কখনও ‘জতুগৃহ’র সাধারণ ঘরণি। অসিত সেনের ‘চলাচল’ বা নির্মল দে’র ‘দুজনায়’ ছবিতেও একইরকম সপ্রতিভ তিনি। আবার ‘ছেলে কার’, ‘মানময়ী গার্লস স্কুল’ বা ‘শশীবাবুর সংসার’-এর মতো ছবিতে হাসির দৃশ্যেও সমানভাবে সাবলীল। ১৯৬২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত বিজয় বসুর ‘ভগিনী নিবেদিতা’ চলচ্চিত্রে নাম ভূমিকায় অসাধারণ অভিনয়ের স্বীকৃতিস্বরূপ বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের তরফে শ্রেষ্ঠ অভিনেত্রীর পুরস্কার পান অরুন্ধতী। বিশেষত তাঁর অভিনয়ের জন্যেই সর্বভারতীয় স্তরেও শ্রেষ্ঠ কাহিনিচিত্র হিসাবে ন্যাশনাল অ্যাওয়ার্ড পায় ছবিটি।

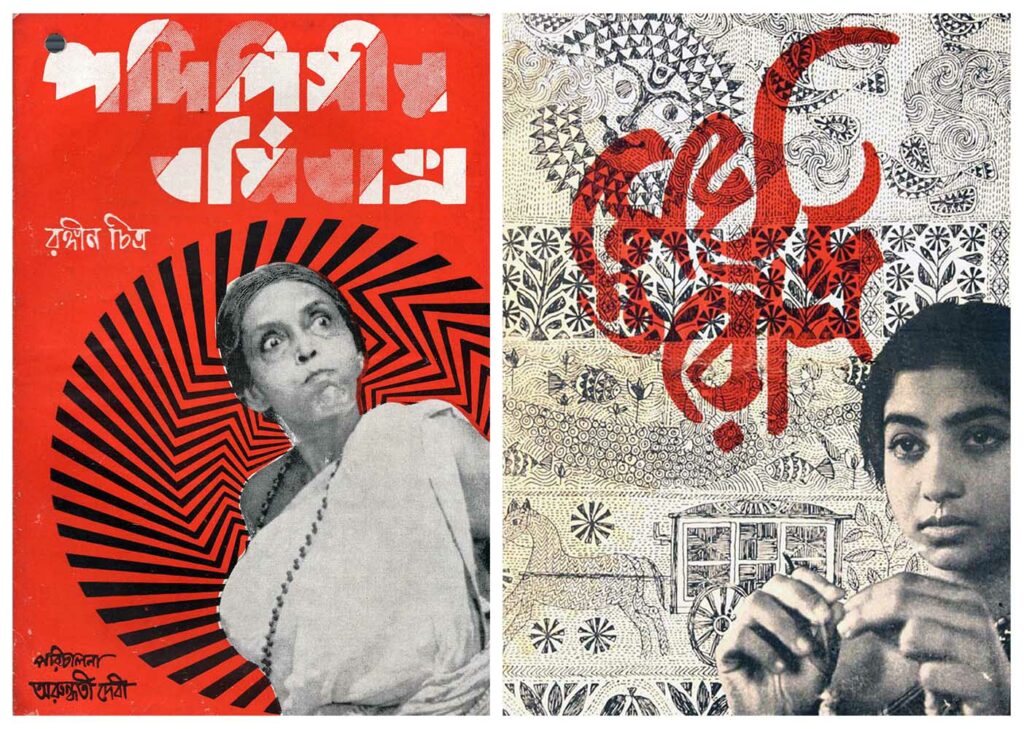

এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিনীত ‘কালামাটি’ বা ‘ক্ষুধিত পাষাণ’ ছবিগুলির কথাও উল্লেখ্য। অন্যান্য ছবির মধ্যে ‘সতী’, ‘প্রশ্ন’, ‘গোধূলি’, ‘পঞ্চতপা’ অন্যতম। ৩৫ বছর বয়সে প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহবিচ্ছেদের পর তপন সিংহের সঙ্গে ঘর বাঁধেন অরুন্ধতী। দু’জনেই ছিলেন রবীন্দ্র সংস্কৃতিতে লালিত, তাঁদের পারস্পরিক বোঝাপড়াও ছিল দেখার মতো। পরবর্তীকালে অরুন্ধতী দেবী যে চলচ্চিত্র পরিচালনায় ব্রতী হন, তার পিছনেও ছিল তপন সিংহের উৎসাহ এবং সক্রিয় সহযোগিতা। ১৯৬৭ সালে বিমল করের ‘খড়কুটো’ উপন্যাস নিয়ে তিনি তৈরি করেন তাঁর প্রথম ছবি ‘ছুটি’। চিত্রনাট্য ও পরিচালনা তো করেনই, পাশাপাশি সুরকারের ভূমিকাও পালন করেন তিনি নিজেই। অভিনয়ের মতোই প্রথম পরিচালনাতেও তিনি সমানভাবে সফল! সে বছর জাতীয় পুরস্কার পায় ছবিটি এবং সেরা পরিচালনা ও চিত্রনাট্যের জন্য বেঙ্গল ফিল্ম জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের থেকে পুরস্কার পান অরুন্ধতী।

পরবর্তীকালে ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘পদিপিসীর বর্মিবাক্স’, ‘দীপার প্রেম’ ও ‘গোকুল’ নামে আরও চারটি ছবি পরিচালনা করেন তিনি। ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘মেঘ ও রৌদ্র’ ছবিটি ষষ্ঠ মস্কো চলচ্চিত্র উৎসবে দেখানো হয়। ব্যাপক জনপ্রিয়তা পায় ১৯৭২ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘পদিপিসীর বর্মিবাক্স’ ছবিটিও। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তাঁর পুত্র অনিন্দ্য সিংহ জানিয়েছেন, এই পাঁচটি ছবি ছাড়াও আরও তিনটি উপন্যাস চলচ্চিত্রায়নের পরিকল্পনা করেছিলেন তিনি। সেগুলি হল বনফুলের ‘মৃগয়া’, গৌরকিশোর ঘোষের ‘তলিয়ে যাওয়ার আগে’ এবং মহাশ্বেতা দেবীর ‘হাজার চুরাশির মা’। ‘হাজার চুরাশির মা’ ছবির চিত্রনাট্য নিয়ে সত্যজিৎ রায়ের সঙ্গেও আলোচনা করেছিলেন অরুন্ধতী। অন্যদিকে ‘মৃগয়া’ ছবিতে অভিনয়ের কথা ছিল উত্তমকুমার, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, সন্ধ্যা রায়, অপর্ণা সেন এবং তাঁর নিজের। নেওয়া হয়েছিল বেশ কিছু ট্রায়াল শটও। কিন্তু শেষপর্যন্ত তাঁর আর করা হয়ে ওঠেনি এই ছবিগুলি।

পরিচালনার মতোই বেশ কিছু ছবিতে সুরারোপও করেন তিনি। ১৯৬২ সালে পীযূষ বসুর ‘শিউলিবাড়ি’ ছবিতে উত্তমকুমারের লিপে ‘রাই জাগো রাই জাগো’ এবং ‘আজ মন্দিরে ও মা’ গানদু’টির মাধ্যমে তাঁর সঙ্গীত পরিচালনার সূত্রপাত। পরে তাঁরই পরিচালিত ‘ছুটি’, ‘মেঘ ও রৌদ্র’, ‘পদিপিসীর বর্মিবাক্স’ এবং ‘দীপার প্রেম’ ছবিতেও সঙ্গীত পরিচালনা করেন অরুন্ধতী। তবে তাঁর অসাধারণ সঙ্গীতপ্রতিভা সত্ত্বেও নিজে কোনোদিন গান গাইতে চাইতেন না সিনেমাতে। সঙ্গীতের মতো পবিত্র বিষয়কে পণ্য করতে চান না বলে গান গাওয়ার জন্য টাকাও নিতেন না কখনও। প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের ‘মা’, বলাই সেন পরিচালিত ‘সুরের আগুন’ এবং তপন সিংহের ‘হারমোনিয়াম’ মাত্র এই তিনটি ছবিতে তাঁর গলায় গান শুনতে পাই আমরা।

অভিনয় থেকে পরিচালনা বা চিত্রনাট্য থেকে সুরারোপ, সমস্ত ক্ষেত্রেই তাঁর দক্ষতা ছিল প্রশ্নাতীত। অরুন্ধতীর স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে তপন সিংহ বলেন, “আমি ওঁর থেকে অনেক কিছু শিখেছি… এমনই একটা ব্যাকগ্রাউন্ড নিয়ে এসেছিলেন বলে বাংলা ছবিতে তাঁর জায়গা ছিল আলাদা। এমন কী তিনি যখন ক্যামেরার সামনে থেকে পিছনে সরে আসেন তখনও।” একের পর এক যে উপন্যাসগুলি তিনি ছবির জন্য বেছে নিয়েছিলেন, সময়ের নিরিখে তা ছিল অনেকটাই এগিয়ে। ফলে অনেক ক্ষেত্রেই পরিচালক হিসাবে তাঁর সঠিক মূল্যায়ন সম্ভব হয়নি সেই মুহূর্তে, এমনকি আজও! সম্প্রতি ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভের রেস্টোর করা ‘ছুটি’ ছবিটি বাদে তাঁর পরিচালিত একটা ছবিরও ভালো প্রিন্ট আর পাওয়া যায় না আজ। তাঁর অভিনীত অধিকাংশ ছবির ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। তাই অরুন্ধতী দেবীর জন্মশতবর্ষে তাঁর এবং বাংলা চলচ্চিত্রের হারিয়ে যাওয়া এমনই অনেক মণিমাণিক্যের সংরক্ষণ ও তা নিয়ে আলোচনাই হয়ে উঠতে পারে আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয়।

ঋণঃ সাতরঙ (দ্বিতীয় খণ্ড) – রবি বসু; তপন সিনহার ফিল্মমেকিং – নন্দন মিত্র

ছবি সৌজন্যে: ন্যাশনাল ফিল্ম আর্কাইভ অফ ইন্ডিয়া, সঞ্জিত চৌধুরী এবং লেখক

সৌরপ্রভর জন্ম হাওড়ায়। বর্তমানে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতকোত্তর স্তরে পাঠরত। ফলে ছাত্র হিসাবে পরিচয় দিতেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেন। কেতাবি পড়াশোনার পাশাপাশি আকাশবাণী কলকাতায় কর্মরত। বেশ কিছু পত্রপত্রিকা ও পোর্টালে নিয়মিত লেখালিখি করে থাকেন। পছন্দের বিষয় সাংস্কৃতিক ইতিহাস। ইতোমধ্যে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা দুই।