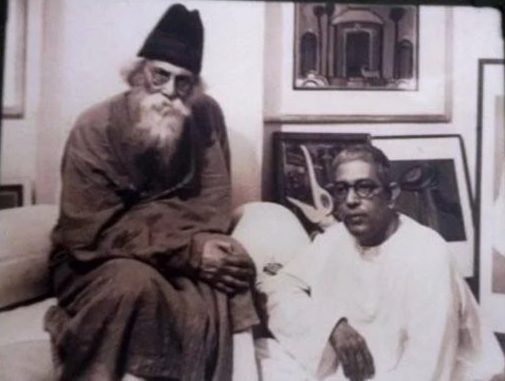

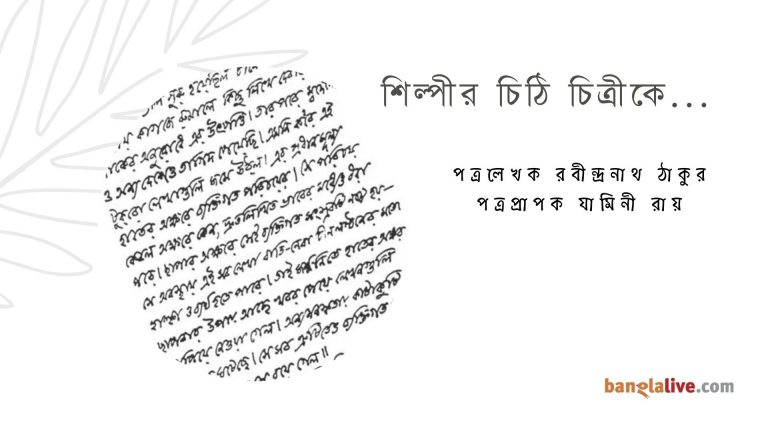

রবীন্দ্রনাথের বিষয়ে কিছু লিখতে শ্রীযুক্ত যামিনী রায়কে অনুরোধ করা হয়েছে। কিন্তু তিনি বলেন যে তিনি তো লেখক নন, তিনি ছবি আঁকেন; তাই রবীন্দ্রনাথ তাঁর মনে স্পষ্টতা পান ছবির রূপে। কিন্তু সে রূপধ্যান তো কথা সাজিয়ে ফোটানো যায় না। — লিখেছিলেন বিষ্ণু দে। তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ছবি বিষয়ে একটি দীর্ঘ কথোপকথনও হয়েছিল যামিনী রায়ের। সেখানে যামিনীবাবু নিজের লেখা একটি প্রবন্ধ এবং সেই সূত্রে তাঁকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির উল্লেখ করেন। প্রবন্ধগুলি অনুলিখন করেন শ্রী দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়। প্রতিভাস থেকে ১৯৭৭ সালে প্রকাশিত বিষ্ণু দে লিখিত-সম্পাদিত ‘যামিনী রায়’ বইটিতে সেগুলি মুদ্রিত হয়। সেখান থেকেই প্রকাশকের অনুমতিক্রমে মুদ্রিত হল বাংলালাইভে। সঙ্গে রইল শিল্পীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুটি চিঠিও।

রবীন্দ্রনাথ ছবি আঁকেন খাটি ইওরোপীয়ান আঙ্গিকে। তাই তাঁর ছবি বুঝতে হলে প্রথমে জানতে হবে আধুনিক ইওরোপীয় ছবির আসল সমস্যা ও উদ্দেশ্য কী। একজন ইওরোপীয় প্রসিদ্ধ শিল্পী একবার তার সমসাময়িক ভাস্কর্য সম্বন্ধে বলেছিলেন যে, এই মূর্তিগুলি যদি পাহাড় থেকে ফেলে দেওয়া যায় তবে হয়তো ভেঙেচুরে কিছু প্রাণ আসে। অর্থাৎ ইওরোপের শিল্পীরা রিয়ালিজম্-এ ক্লান্ত হয়ে খুঁজে বেড়াচ্ছেন নতুন একটা পথ। তাঁরা দেখছেন শিল্পের অবিমিশ্র সত্যের প্রকাশ হয়েছিল আদিম যুগেই। তখন শিল্পের ওপর সভ্যতার আবরণ দেবার চেষ্টা হয়নি, ঝোঁক পড়েনি ফটোগ্রাফিক ফাইডেলিটির দিকে। বিষয়বস্তুর সামান্য লক্ষণ যে আবেগ জাগায়, তাকে নগ্ন ভাবেই প্রকাশ করাই ছিল উদ্দেশ্য।

ফলে কোনাে গুহায় প্রাগৈতিহাসিক ছবি যখন দেখি— একটা ঘোড়া আঁকা হয়েছে, বুঝি যে ওটা ঘোড়াই, কিন্তু এই ঘোড়া বা ওই ঘোড়ার সঙ্গে মিলিয়ে দেখার মতো নিখুঁত বর্ণনা তাতে নেই। অর্থাৎ ঘোড়ার মূল কথাটা আছে শুধু। তারপর সভ্যতা যত এগোতে লাগল, তত ঝোঁকটা পড়ল রিয়ালিজম্-এর দিকে। মানুষ নিজের নগ্ন দেহ নিয়ে কুণ্ঠা পেল, খুঁজল আবরণ ও আভরণ, আর তাতে প্রত্যহই বাড়াতে লাগল কৃত্রিমতার বোঝা। শিল্পীও ঠিক একইভাবে নগ্ন-ভাবাবেগে কুণ্ঠা বোধ করতে লাগলেন; নিখুঁত করার চেষ্টা, এদিকেই পড়ল নজর। পালিশ হল, কিন্তু প্রাণটা প্রায় চাপা পড়ল। গঠন বা গড়নটা গেল হারিয়ে। সভ্যতার বিড়ম্বনায় শিল্প হাঁপিয়ে উঠল। আজকের শিল্পীরা তাই অভিযান শুরু করেছেন এই রিয়েলিজম্-এর বিরুদ্ধে। পালিশ ছাড়ো, প্রাণের দিকে নজর দাও, এই হল তাঁদের কথা।

প্রাগৈতিহাসিক ছবির সঙ্গে তাহলে কি আজকের শিল্পের কোনও তফাৎ নেই? আছে নিশ্চয়ই; কারণ শিল্পের এই হল ইতিহাস, এর উদ্দেশ্যে ভ্রান্তি থাকলেও এটা সম্পূর্ণ অনর্থক নয়। কারণ, একদিক থেকে এর প্রকাণ্ড একটা শিক্ষামূলক মূল্য আছে। প্রাগৈতিহাসিক ছবি ছিল অবচেতনার স্তরে; তখনকার শিল্পীরা যে সত্যের আভাস পেয়েছেন তা নিতান্তই আকস্মিক। পাহাড় থেকে গড়িয়ে পড়ে কোনও মূর্তি যদি প্রাণের সন্ধান পায় সেটাও হবে আকস্মিক। এই অবচেতনা ও আকস্মিক সত্যকে চেতনার স্তরে আনা হল আধুনিক শিল্পীর উদ্দেশ্যে, এবং এই সচেতন করার ব্যাপারে প্রায় অনিবার্য প্রয়োজন শিল্প-ইতিহাসের ধারাবাহিক অভিজ্ঞতা। অর্থাৎ শিল্প যতদিন রিয়ালিজম্-এর ভ্রান্ত মোহে ঘুরছে ততদিন ধরে ঘোরার ব্যাপারে অনেক অনিবার্য অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হল।

যেমন, ড্রয়িং, রং বা সামঞ্জস্যের দিক। একমাত্র এই অভিজ্ঞতার জোরেই প্রাগৈতিহাসিক শিল্পের উদ্দেশ্যকে অবচেতনের স্তর থেকে চেতনার স্তরে আনতে পারা যায়। তাই দেখতে পাই আজ ইওরোপে যাঁরা প্রাগৈতিহাতিহাসিক ছবির দিকে ঝুঁকেছেন তাঁরা প্রায় সকলেই প্রথমে কী পরিশ্রম করেছেন রিয়ালিস্টিক ছবির আঙ্গিককে দখল করতে; অথচ মজার কথা, উদ্দেশ্য এই রিয়ালিস্টিক ছবিকে ভাঙা : পিকাসো, মাতিস সকলেরই— হবেই বা না কেন? আইন অমান্য যিনি করতে চান তাঁকে তো প্রথম হতে হবে আইনের ব্যাপারে পাকা।

রবীন্দ্রনাথের ছবি সম্বন্ধে ভারি একটা অদ্ভুত ব্যাপার হয়েছে। তাঁর শিল্প-ইতিহাসের মধ্যবর্তী স্তরগুলি সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। এক্ষেত্রে পতন প্রায় অনিবার্যই হয়, কিন্তু সবচেয়ে বড় বিস্ময়, তা হল না। তাঁর শ্রেষ্ঠ ছবিগুলি দেখে বোঝার উপায় নেই যে তিনি এদিকে নব আগন্তুক মাত্র। তাঁর এই অভিজ্ঞতার অভাব ঢাকা পড়ার একমাত্র ব্যাখ্যা আমি খুঁজে পাই তাঁর কল্পনার অসামান্য ছন্দোময় শক্তিতে। রেখার কথা রংয়ের কথা, সবই তিনি আয়ত্ত করেছেন এই কল্পনার শক্তিতেই: অনভিজ্ঞতার ত্রুটি খুঁজতে যাওয়া সেখানে বিড়ম্বনা মাত্র। তাই বলে কল্পনার প্রাবল্য সবসময়ে সমান সজাগ থাকে না, এবং এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কখনও কখনও হয়তো তাঁর অনভিজ্ঞতা মাথা তুলতে পেরেছে। যেমন ধরুন তাঁর ‘খাপছাড়া’র কয়েকটি ছবিতে সমস্তটা একভাবে আঁকার পর নাক বা চোখের বেলায় টান দিতে গিয়ে তিনি রিয়ালিস্টিক আঁচড় দিয়ে বসলেন। অবশ্য কোনও শিল্পীর আলোচনায় তাঁর শ্রেষ্ঠ নিদর্শন নিয়েই আলোচনা করা উচিত। এবং রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠ ছবিগুলিতে বলিষ্ঠ কল্পনায় অনভিজ্ঞা কাছ ঘেঁষতে পারেনি।

তা ছাড়া রিয়ালিজম্-এর এই যে ছোঁয়াচ, তা কি আধুনিক ইওরোপীয়ান শিল্পই সম্পূর্ণ এড়িয়ে আসতে পেরেছে? আমারও মনে হয় আজও তা পারেনি। পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করেছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝেছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা, আর এরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙেচুরে। নতুনত্ব কোথায় তাহলে?’ কথাটা অনেকখানিই সত্যি। সত্যি বলতে, সেকেলে রিয়ালিস্টিক চিত্রকলায় ও অতি-আধুনিক ইওরোপীয় চিত্রকলায় দৃষ্টির কোনও তফাৎ নেই। আমার মনে হয় চীন বলুন, জাপান বলুন, সারা জগতে শিল্পীর দৃষ্টি একই, ব্যতিক্রম শুধু ভারতীয় শিল্পে। রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়া এভাবে আর কেউ কাটাতে পারেনি।

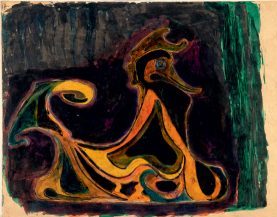

পুরাণের একটা ভাবচ্ছবি ধরুন না— জটায়ুর সঙ্গে বাস্তব পাখির কোনও সম্পর্কই নেই, এর জন্ম-ইতিহাসও অদ্ভুত, সেখানেও রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ এসে পড়েনি। কিন্তু জটায়ু বলে একেবারেই চিনতে পারেন না কি? পারেন নিশ্চয়ই, কিন্তু এ হল চিন্তা রাজ্যের পাখি, রিয়ালিজমের ছোঁয়াচ একেবারেই নেই। আমার তো মনে হয় যেদিন আধুনিক শিল্পী শিল্পসাধনার বিভিন্ন স্তরের অভিজ্ঞতাগুলো কাজে লাগিয়ে পৌরাণিক জগতের নিশ্চয়তায় ও স্বাচ্ছন্দ্যে আঁকতে পারবেন, সেদিনই আধুনিক ইওরোপীয় শিল্পের আদর্শ পরিপূর্ণ হবে। আমার বিশ্বাস শিল্প এই রকমই কোনও পৌরাণিক জগত সৃষ্টি করার দিকে চলেছে।

রবীন্দ্রনাথের ছবিকে শ্রদ্ধা করি তার শক্তির জন্য, ছন্দের জন্য, তার মধ্যে বৃহৎ রূপ-বোধের যে আভাস পাই তার জন্য। আজকাল আমাদের দেশে এ ধরনের ছবির বিরুদ্ধে ভীষণ আপত্তি শুনতে পাই, এতে নাকি অ্যানাটমির অভাব। আমার কিন্তু মনে হয় আজকালকার কোনও ছবিতে অ্যানাটমিবোধ যদি সত্যই থাকে, তাহলে শুধু এই ধরনের ছবিতেই আছে! কারণ ছবির পক্ষে অ্যানাটমির তাৎপর্য কতটুকু? এ শাস্ত্র শিল্পীকে দেহের সম্বন্ধে খবর দেবে, এর বেশি আর কি? শরীরের পক্ষে হাড়ের প্রধান উদ্দেশ্য দেহটাকে নেতিয়ে পড়তে না দেওয়া, খাড়া রাখা, সতেজ আর মজবুত রাখা। আলোচ্য শিল্পেই কি সতেজ ভাব সবচেয়ে বর্তমান নয়?

রবীন্দ্রনাথের আঁকা মানুষ যখন দেখি, তখন মনে হয় না সেটা এখনই নেতিয়ে পড়বে, মনে হয় না হওয়ায় দুলছে যেন। স্পষ্ট দেখি মানুষটার ওজন আছে, সতেজ শিরদাঁড়া আছে। রবীন্দ্রনাথের ছবি যে শক্তিশালী তা এই হাড়ের জোরেই, ছন্দগঠনেই। আমার মতে গত দুশ বছর ধরে, রাজপুত আমল থেকে আজ পর্যন্ত, আমাদের দেশের ছবিতে যে অভাব বেড়ে চলেছিল, রবীন্দ্রনাথ সেই অভাবের বিরুদ্ধেই প্রতিবাদ করতে চান? ছবির জন্য খোঁজেন সতেজ শিরদাঁড়া।

রবীন্দ্রনাথের ছবিতে বৃহতের প্রকাশও আমার খুব বিস্ময়কর মনে হয়। কি বলতে চাই বোঝাতে হলে দুটো ছবির তুলনা করা ভালো। ধরুন দু’জন শিল্পী একটি মেয়ের ছবি আঁকতে চান নিছক কল্পনা থেকে— অর্থাৎ দু’জনেই আঁকতে চান না-দেখা মানুষ। একজন এই না-দেখাকে আঁকছেন নিতান্ত ঘরোয়া করে নিয়ে, কল্পনার প্রসার নেই। আর একজন মেয়েটিকে আঁকছে, তাও না দেখেই, কিন্তু তাকে দেখার গণ্ডির ভিতরে টেনে আনার কোনও চেষ্টাই নেই। কল্পনার উন্মুক্ত প্রসার স্পষ্ট ধরা পড়ে, বৃহৎ দৃষ্টির পরিচয় পাই। কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি।

পিকাসোর কথাই ধরা যাক। কত ভাঙাচোরা করেছেন তিনি, কত প্রাণপণে যুঝেছেন ডাইমেনশনের সঙ্গে। কিন্তু রিয়ালিজম্-এর ছোঁয়াচ থেকেই যাচ্ছে। দেগাস্ একবার তাঁর চেয়ে আধুনিকদের প্রদর্শনী দেখতে গিয়ে বলেছিলেন, ‘এদের নতুনত্ব কই দেখছিনে কিছু। আমি না-হয় আঁকতে চেয়েছি আস্ত একটা পেয়ালা, আর এরা সেই আস্ত পেয়ালাই আঁকছেন ভেঙেচুরে। নতুনত্ব কোথায় তাহলে?’

পোর্ট্রেট দেখে দেখে আঁকা হয়, তাই বিজ্ঞানী বলে দিতে পারেন মডেল শিল্পীর কত ফুট দূরে কত ইঞ্চি নীচে বসে ছিলেন, কোন্ দিক থেকে আলো পড়েছিল, ইত্যাদি। দেখে দেখে যখন মানুষ আঁকি, তখন তার মুখ যতক্ষণ আঁকি শুধু মুখই দেখি আর কিছুই দেখি না, আবার দেহের নিম্নাংশ আঁকার সময় মুখ দেখি না, শুধু নিম্নাংশ দেখি। একই মানুষ দশ ফুট দূরে দাঁড়ালে একভাবে দেখি, একশো ফুট দূরে দাঁড়ালে দেখি আরেকভাবে, দশ ফুট দূরে গেলে আবার অন্যভাবে দেখি। কিন্তু সেই মানুষই যখন দৃষ্টির বাইরে চলে যায়, তখনও কি তাকে দেখি না? তখনও তাকে দেখি, দেখি সম্পূর্ণভাবে, তার সেই চোখে-না-দেখা ছবিকে আঁকাই ভারতীয় শিল্পকলার বিশেষত্ব; রবীন্দ্রনাথের ছবিতে সেই বিশেষত্বই ফুটেছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথও আজকের মানুষ, তাই বিশেষ কোনও পৌরাণিক জগতের স্থিরতা তাঁর নেই। তাঁর ছবিতে এই বিশেষত্ব সেই কারণে তাঁর ব্যক্তিগত কল্পনার লীলাতেই প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রনাথের ছবি নিয়ে তাঁর সঙ্গে একবার যে আলোচনা হয়েছিল, এখানে তা অবান্তর হবে না। তিনি বলেছিলেন, আমার তো আর্টস্কুলে পড়া বিদ্যে নেই, ছবি হয়তো সম্পূর্ণই হয় না। আমি বললুম, এগারো বছর স্কুলে পড়েও তো দেখি ছেলে অনেক সময়ই মুখ্যুই রইল। এদিকে আবার কোনও দিন স্কুলের কাছ ঘেঁষেনি এমন ছেলের মুখেও জ্ঞানের কথা শুনি— ছবির বেলায়। আপনারও হয়েছে তাই।

“Uttarayan”

Santiniketan, Bengal

২৫/৫/৪১

কল্যাণীয়েষু,

এখনো আমি শয্যাশায়ী। এই অবস্থায় আমার ছবি সম্বন্ধে তোমার লেখাটি পড়ে আমি বড় আনন্দ পেয়েছি। আমার আনন্দের বিশেষ কারণ এই যে আমার ছবি আঁকা সম্বন্ধে আমি কিছুমাত্র নিঃসংশয় নই, আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কিছু দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়। যখন প্যারিসের আর্টিষ্টরা আমাকে অভিনন্দন করেছিলেন তখন আমি বিস্মিত হয়েছিলুম এবং কোনখানে আমায় কৃতিত্ব তা আমি স্পষ্ট বুঝতে পারিনি। বোধ করি শেষ পর্যন্তই তুলির সৃষ্টি সম্বন্ধে আমার মনে দ্বিধা দূর হবে না।

আমার স্বদেশের লোকেরা আমার চিত্রশিল্পকে যে ক্ষীণ ভাবে প্রশংসার আভাস দিয়ে থাকেন আমি সেজন্য তাদের দোষ দেই নে। আমি জানি চিত্রদর্শনের যে অভিজ্ঞতা থাকলে নিজের দৃষ্টির বিচার-শক্তিকে কর্তৃত্বের সঙ্গে প্রচার করা যায়, আমাদের দেশে তার কোনো ভূমিকাই হয়নি। সুতরাং চিত্রসৃষ্টির গূঢ় তাৎপর্য বুঝতে পারেন না বলেই মুরুব্বিয়ানা করে সমালোচকের আসন বিনা বিতর্কে অধিকার করে বসেন। সেজন্য এদেশে আমাদের রচনা অনেকদিন পর্যন্ত অপরিচিত থাকবে। আমাদের পরিচয় জনতার বাহিরে, তোমাদের নিভৃত অন্তরের মধ্যে। আমার সৌভাগ্য এই বিদায় নেবার পূর্বেই নানা সংশয় এবং অবজ্ঞার ভিতরে আমি তোমাদের সেই স্বীকৃতি লাভ করে যেতে পারলুম এর চেয়ে পুরস্কার এই আবৃত দৃষ্টির দেশে আর কিছু হতে পারে না। এইজন্যে তোমাকে অন্তরের সঙ্গে আশীর্বাদ করি এবং কামনা করি তোমার কীর্তির পথ জয়যুক্ত হোক। ইতি—

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ

কলিকাতা।

৭/৬/৪১

শ্রীযুক্ত যামিনীরঞ্জন রায় কল্যাণবরেষু,

ইন্দ্রিয়ের ব্যবহারে আমাদের জীবনের উপলব্ধি। এই জন্য তার একটি অহৈতুক আনন্দ আছে। চোখে দেখি— সে যে কেবল সুন্দর দেখে বলি, খুশী হই তা নয়। দৃষ্টির ওপরে দেখার ধারা আমাদের চেতনাকে উদ্রেক করে রাখে। ছেলেবেলায় নির্জন ঘরে বন্দী হয়ে থাকতুম— কেবল খড়খড়ির ভিতর থেকে নানা কিছু চোখে পড়তো, তার ঔৎসুক্য মনকে জাগিয়ে রাখতো। এই হ’ল ছবির জগৎ। যে দেখায় মনটাকে টানে না, যা একঘেয়ে, যার বিশেষ রূপের বৈচিত্র্য নাই তার মধ্যে যেন মন নির্বাসিত হয়ে থাকে। সে আপন পুরো খোরাক পায় না। ছবির তত্ত্ব এর থেকেই বুঝবো। দেখবার জিনিস সে আমাদের দেয়-না দেখে থাকতে পারিনে; তাতে খুশী হই।

মানুষ আদিকাল থেকে এই দেখবার উপহার নিজেকে দিয়ে এসেছে— নানারকম ছাপ পড়ছে মনে। যে রূপের রেখা এড়াবার জো নেই, যা মনকে অধিকার করে নেয় কোন একটা বিশেষত্ব বশতঃ— তা সুন্দর হোক বা না হোক মানুষ তাকে আদর করে নেয়, তাতে তার চারিদিকের দৃষ্টির ক্ষেত্রকে পরিপূর্ণ করতে থাকে। আমরা দেখতে চাই— দেখতে ভালবাসি। সেই উৎসাহে সৃষ্টিলোকে নানা দেখবার জিনিস জেগে উঠছে। সে কোন তত্ত্বকথার বাহন নয়, তার মধ্যে জীবনযাত্রার প্রয়োজন বা ভালমন্দ বিচারের কোনো উদ্যোগ নেই। আমি আছি— আমি নিশ্চিত আছি এই কথাটা সে আমাদের কাছে বহন করে আনে। তাতে আমি আছি— এই অনুভূতিকেও কোনও একটা বিশেষভাবে চেতিয়ে তোলে। ছবি কি— এ প্রশ্নের উত্তর এই যে— সে একটি নিশ্চিত প্রত্যক্ষ অস্তিত্বের সাক্ষী। তার ঘোষণা যতই স্পষ্ট হয়, যতই সে হয় একান্ত, ততই সে হয় ভালো। তার ভালমন্দের আর কোনো রকম যাচাই হতে পারে না। আর যা কিছু— সে অবান্তর— অর্থাৎ যদি সে কোনও নৈতিক বাণী আনে, তা উপরি দান।

আজ সুদীর্ঘকাল ভাষার সাধনা করে এসেছি, সেই ভাষার ব্যবহারে আমার অধিকার জন্মেছে এ আমার মন জানে এবং এই নিয়ে আমি কখনো কিছু দ্বিধা করিনে। কিন্তু আমার ছবির তুলি আমাকে কথায় কথায় ফাঁকি দিচ্ছে কিনা আমি নিজে তা জানিনে। সেইজন্যে তোমাদের মতো গুণীর সাক্ষ্য আমার পক্ষে পরম আশ্বাসের বিষয়।

যখন ছবি আঁকতুম না, তখন বিশ্বদৃশ্যে গানের সুর লাগতো কানে, ভাবের রস আসতো মনে। কিন্তু যখন ছবি আঁকায় আমার মনকে টানলো, তখন দৃষ্টির মহাযাত্রার মধ্যে মন স্থান পেলো। গাছপালা, জীবজন্তু সকলই আপন আপন রূপ নিয়ে চারিদিকে প্রত্যক্ষ হয়ে উঠতে লাগলো। তখন রেখায় রঙে সৃষ্টি করতে লাগলো যা প্রকাশ হয়ে উঠছে। এছাড়া অন্য কোনও ব্যাখ্যার দরকার নেই। এই দৃষ্টির জগতে একান্ত ভ্ৰষ্টারূপে আপন চিত্রকরের সত্তা আবিষ্কার করলো। এই যে নিছক দেখবার জগৎ ও দেখার আনন্দ এর মর্মকথা বুঝবেন তিনি—যিনি যথার্থ চিত্রশিল্পী। অন্যেরা এর থেকে নানা বাজে অর্থ খুঁজতে গিয়ে অনর্থের মধ্যে ঘুরে বেড়াবে।

কিছুদিন পূর্বে কয়েকজন কবি এবং ভাবুক এসেছিলেন, আমার কাছে ছবির কথা জিজ্ঞাসা করেছিলেন, আমি বলবার চেষ্টা করেছিলুম; কিন্তু তারা এর ঠিক উত্তর স্পষ্ট করে কানে তুলেছিলেন বলে আমার বোধ হয়নি। সেইজন্য ছবি সম্বন্ধে আমার বলবার কথা আমি আজ তোমার কাছে বললুম— তুমি গুণী, এর মর্ম বুঝবে। পৃথিবীর অধিকাংশ লোক ভালো করে দেখে না— দেখতে পারে না। তারা অন্যমনস্ক হয়ে আপনার নানা কাজে ঘোরাফেরা করে। তাদের প্রত্যক্ষ দেখবার আনন্দ দেবার জন্যই জগতে এই চিত্রকরদের আহ্বান। চিত্রকর গান করে না, ধর্মকথা বলে না; চিত্রকরের চিত্র বলে ‘অয়ম্ অহম্ ভো’— এই যে আমি এই।

শুভার্থী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।