বিশ্বভারতী যখন শুরু হয় কবির স্বপ্নসাধনে, আদি ভারতীয় তপোবনকেন্দ্রিক শিক্ষা-সংস্কৃতি ভিত্তিক এক সাংস্কৃতিক পীঠস্থান হিসেবে, বৈশ্বিকতার বীজমন্ত্র তার সংগঠনে প্রোথিত ছিল। বিদ্যাভবন, কলাভবন, সঙ্গীতভবনের পাশাপাশি চিনাভবন, হিন্দিভবন, পূর্ব প্রাচ্য সংস্কৃতি চর্চাকেন্দ্র– আন্তর্জাতিকতার মুক্ত আলোর সরবরাহ বিদ্যায়তন চত্বরের সর্বত্র। এভাবেই বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকল্পনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। বিভিন্ন ভবনের জন্য বৈচিত্র্যময় স্থাপত্যের রূপও তিনি ভেবেছিলেন। পাশাপাশি ভেবেছিলেন তার প্রায়োগিক বাস্তবতা ও ব্যয় নিয়ে। যেমন বড় প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর পাশাপাশি স্থানীয় স্থাপত্যকে শিল্পায়িত করা কম খরচে নির্মিত ‘কালোবাড়ি’র মতো মাটির বাড়িও স্থান পেয়েছিল।

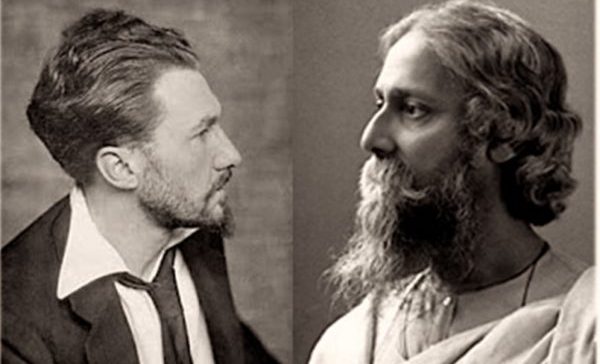

এমন স্বতন্ত্র স্বপ্নকে সাকার করতে হলে যে প্রগাঢ় বাস্তববুদ্ধির প্রয়োজন হবে, প্রথম থেকেই সে ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের নজর ছিল। ১৯১৩ সালে নোবেল পুরস্কার বাবদ কবি পেয়েছিলেন আট হাজার বিলিতি পাউন্ড। তার কিছুটা শান্তিনিকেতনের ‘আশ্রম’ বিদ্যালয়ের গঠনে, পরিচর্যায় ব্যয় হয়। বাকিটা বিশ্বভারতী নির্মাণের কাজে। নোবেল পুরস্কার লাভের সময় থেকেই ইউরোপ ও আমেরিকার (দুই) বিভিন্ন দেশের সাহিত্যসংস্কৃতি মহলে কবিকে নিয়ে একটা গভীর আগ্রহ দেখা দেয়। বিশ্বভ্রমণ আবশ্যিক হয়ে উঠেছিল রবীন্দ্রনাথের কাছে। কিন্তু এর পাশাপাশি বিশ্বভারতী গড়ে তোলার জন্য যে সুবৃহৎ অর্থকোষের প্রয়োজন, সে লক্ষ্য সম্বন্ধে কখনওই উদাসীন হয়ে পড়েননি, অনেক নৈরাশ্যের মোকাবিলা সত্ত্বেও।

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে শুরু করে ইউরোপে ও লাতিন আমেরিকায় রবীন্দ্রনাথকে ঘিরে যতটা উদ্দীপনা দেখা দিয়েছিল, উত্তর আমেরিকায় ঠিক ততটা হয়নি। স্তালিনের জমানার রাশিয়াতেও দেখা যাচ্ছে, রাষ্ট্রযন্ত্রের চাপে যখন সোভিয়েত কবিতার চার-পাঁচজন শ্রেষ্ঠ কবির অন্যতমা আনা আখমাতোভা নিশ্চুপ, স্বতন্ত্র কবিতা রচনা প্রায় বন্ধ, সেই সময়ে উনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা ফরাসি থেকে রুশ ভাষায় অনুবাদ করেন। ইয়েট্স্-এর পর সম্ভবত আনা আখমাতোভাই কোনও দেশের প্রধান কবি যিনি রবীন্দ্রনাথের কবিতা অনুবাদ করেন। শুভ্র ও তার এস্পানি কবি বন্ধুদের থেকে জানা গেল যে স্পেনে, আর্খেন্তিনায় আজও রবির কবিতার চর্চা কম হলেও, অব্যাহত। অন্তত আজকের সমাজেও রবীন্দ্রনাথ অপরিচিত নাম নন।

আরও পড়ুন: মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কলমে: বিশ্বভারতীর সূচনা, বিশ্বভারতীর তত্ত্ব

দুঃখের বিষয়, উত্তর আমেরিকার ছবিটা একেবারে অন্যরকম। এর কারণ হয়তো অনেক। যথেষ্ট গভীর গবেষণা বিনা এ সম্বন্ধে কোনও মন্তব্য অনুচিত। তবে রবীন্দ্রনাথের নিজের ইংরেজি অনুবাদকে এ ব্যাপারে অনেকটাই দায়ী করা চলে হয়তো। ১৯০৬ থেকে ১৯৩০ সালের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পাঁচ/ছবার যান। ১৯১২ সালে দ্বিতীয় ভ্রমণের উদ্দেশ্য ছিল ইন্ডিয়ানার আর্বানা-শ্যাম্পেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠরত কনিষ্ঠ পুত্র রথীন্দ্রনাথকে দেখে আসা। নোবেল পুরস্কার পাবার সামান্য আগের ঘটনা। ইউরোপে ততদিনে রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে মাতামাতি শুরু হয়েছে এবং তিনি আমেরিকায় পা দেবার আগেই ইয়েটস্ এজরা পাউন্ডকে চিঠি লিখে জানিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁর বিমুগ্ধতার কথা।

অংকুর সাহার লেখা থেকে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই, রবীন্দ্রনাথের স্বানূদিত কবিতার ইংরেজি নিয়ে সেই সময়ে এজরা পাউন্ড ও ‘পোয়েট’ পত্রিকার সম্পাদিকা হ্যারিয়েট মনরোর বচসা। মার্কিন ইংরেজি তখনই বিলিতি ইংরেজির চেয়ে অনেক ভিন্নতর একটা ভাষা হয়ে দাঁড়িয়েছে, যার নতুন হাট-বাজারি বাচনিকতা ও না-ধ্রুপদী চরিত্র তাকে কিছুটা অসংস্কৃত রূপ দিয়েছে। বিলিতি কবিতার সঙ্গে তার একটা দূরত্ব ও সংঘর্ষ গড়ে উঠছে। অথচ রবীন্দ্রনাথ নিজের কবিতার ভাষান্তরে যে ইংরেজি ব্যবহার করছেন, তা প্রাচীন বিলিতিয়ানায় ক্লান্ত ও বিদীর্ণ, যদিও খোদ বুদ্ধদেব বসুও সে অনুবাদের প্রশংসা করেছেন।

সম্প্রতি দুই মার্কিন বাঙালি কাজল মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী দত্তরায় যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যে আর্বানা শ্যাম্পেনে যে বাড়িতে রবি ছিলেন ১৯১২ সালে, সেই শতক পেরনো বাড়িটি কিনেছেন তার রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভেবে। এই অভিনব ও যুগান্তকারী প্রয়াসের জন্য এঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হবেন। একদিন মৌসুমীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় ইয়েটস্ ও রবির চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ আসে। ইলিনয়ের সেই বাড়িতে থাকার সময়েই ‘গীতাঞ্জলি’র চূড়ান্ত অনুবাদ প্রকল্প চলছে, ইয়েটস্ তাড়া দিচ্ছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরে এক এক সময় একটা অতিতাড়িত ভাব, এক অস্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাসের অভাব ফুটে উঠছে যেন। বিদেশি ভাষায় তাঁর নিজের কাব্যরস যাথার্থ্য পাচ্ছে কিনা, এই নিয়ে যে রবি সে সময়ে নিঃসংশয় ছিলেন, তা বলা যায় না। সেই প্রাদেশিক, প্রাচীন ইংরেজিতে লেখা ‘অতীন্দ্রিয়’ কবিতা যে তৎকালীন ইংরেজি ভাষার নব্য কবিতার রাজা এজরা পাউন্ডকে খুশি করবে না, এটা আজ সহজেই দেখা যায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ সেটা তখন দেখতে পাননি। এজরা পাউন্ডকে তেমন গুরুত্বও দেননি।

পাউন্ডের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে যে খুব মনোযোগী করেছিল, এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই। শুধু পাউন্ড নন, হুইটম্যানও। ওয়ল্ট হুইটম্যানের ‘অসংস্কৃত’ কবিতা বহু ইংরেজ কবি ও সাহিত্য সমালোচক নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের কবিতাকে কীভাবে নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোনও গবেষণা নেই। কিন্তু মনে হয় হুইটম্যানকে মেনে নেওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়েছিল। আবার এই হুইটম্যানের সঙ্গে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ, জীবনানন্দ অনায়াসে মিশে যান। পাউন্ড আর মনরোর রবীন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করে এই বিরোধ, এবং পাউন্ডের অনুবাদ বিষয়ক টিকা-টিপ্পনি রবীন্দ্রনাথের অগ্রাহ্য করা, শেষ পর্যন্ত তাঁকে খুব সাহায্য করেনি। ফলাফল ভালো হয়নি।

পাউন্ড তখন সর্বাধুনিক ইংরেজি কবিতার সর্বোত্তম গুরু। সেসময়ের মার্কিন কবিতার পরম ওস্তাদ। তরুণতর ইংরেজি ভাষার কবিরা প্রায় তিন দশকেরও অধিক তাঁর রচনায় প্রভাবিত হচ্ছেন, তাঁকে গুরু মানছেন। মার্কিন কবিতাজগত ও তরুণ কবিগোষ্ঠীর ওপর তাঁর একটা অঘোষিত কতৃত্ব ছিল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রতি তাঁর এই অনাগ্রহ, তাঁকে কম ‘কবি’ ও বেশি ‘সাধক’ হিসেবে দেখাটা পাউন্ডভক্ত অনুজদের রবির প্রতি ততোধিক অমনোযোগী করে তোলে। পরবর্তীকালে এই হুইটম্যান, পাউন্ডরাই সৃষ্টিশীল মার্কিন কবিতার মাইলফলক হয়ে উঠেছেন। এঁদের প্রভাব আগামীকালের মার্কিন কবিতাকে অনেকটাই রূপারোপিত করতে পেরেছে। এই ঐতিহাসিক ভুল রবীন্দ্রনাথের কিছুটা ক্ষতিই করেছে বলা যায়।

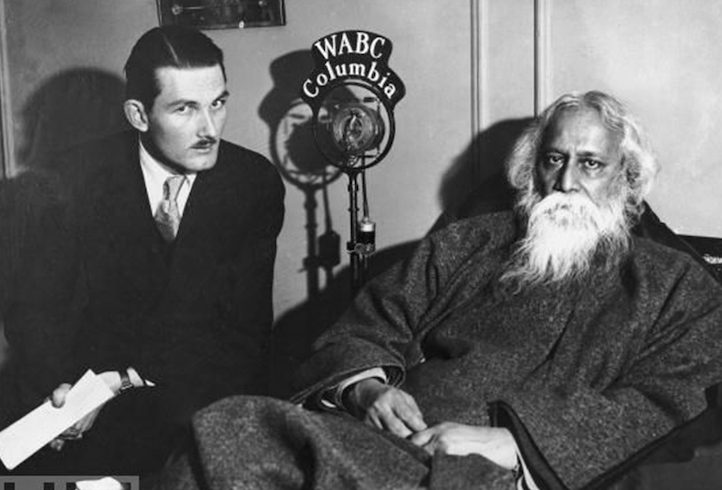

আজকের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কবি ও কবিতার কোনও গণভূমিকা প্রায় নেই। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ কবিরা সে দেশে এলে কেউ জানতেই পারেন না। সংবাদপত্র সেসবকে খবর বলেই গণ্য করে না, জনতারও কোনও আগ্রহ নেই। কিন্তু প্রায় একশো বছর আগে ঠিক তেমন ছিল না। বিশেষত রবীন্দ্রনাথের দ্বিতীয় ও তৃতীয় সফরে তাঁকে নিয়ে যথেষ্ট মাতামাতি করেছিল সংবাদমাধ্যম। বহু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ভাষণ দিতে আমন্ত্রণ জানান। রবীন্দ্রনাথের মনে তখন ‘বিশ্বভারতী’ গড়ার স্বপ্ন। সেই স্বপ্ন সাকার করতে গেলে চাই পাহাড়প্রমাণ অর্থ। প্রতিটি ভাষণের জন্য তাঁকে দেওয়া হত ৭০০ ডলার, একশো বছর আগে, বিশেষ করে আমেরিকার ‘গ্রেট ডিপ্রেশন‘-এর সময়ে যা অচিন্ত্যনীয়। মিনিয়াপোলিস ট্রিবিউন এই ঘটনা সম্বন্ধে বাঁকা সুরে লিখেছিল, এঁর চেয়ে বড়ো কোনো ব্যবসায়ী ভারতবর্ষ থেকে আমাদের এদিকে কখনও আসেননি, এ কথা নিশ্চিত। কী বলছিলেন কবি এইসব ভাষণে? ওঁর মূল সুর ছিল এক ভারতীয় সাধকের সুর, যিনি কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত ও জীবনে আত্মর প্রগাঢ়তা ও শান্তির প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দিচ্ছিলেন। ব্রিটিশ শাসনের পাশাপাশি আমেরিকান যুদ্ধনীতি ও জীবনযাত্রারও কড়া সমালোচনা করছিলেন।

সম্প্রতি দুই মার্কিন বাঙালি কাজল মুখোপাধ্যায় ও মৌসুমী দত্তরায় যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় রাজ্যে আর্বানা শ্যাম্পেনে যে বাড়িতে রবি ছিলেন ১৯১২ সালে, সেই শতক পেরনো বাড়িটি কিনেছেন তার রক্ষণাবেক্ষণের কথা ভেবে। এই অভিনব ও যুগান্তকারী প্রয়াসের জন্য এঁরা বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অন্তর্ভুক্ত হবেন। একদিন মৌসুমীর সঙ্গে ব্যক্তিগত আলাপচারিতার সময় ইয়েটস্ ও রবির চিঠিপত্রের প্রসঙ্গ আসে। ইলিনয়ের সেই বাড়িতে থাকার সময়েই ‘গীতাঞ্জলি’র চূড়ান্ত অনুবাদ প্রকল্প চলছে, ইয়েটস্ তাড়া দিচ্ছেন এবং রবীন্দ্রনাথের উত্তরে এক এক সময় একটা অতিতাড়িত ভাব, এক অস্বাচ্ছন্দ্য ও আত্মবিশ্বাসের অভাব ফুটে উঠছে যেন।

১৯১৬-এর সফরে কিন্তু একটা ভয়ংকর ঘটনা ঘটতে চলেছিল। রবীন্দ্রনাথের প্রাণনাশের প্রয়াস। রবীন্দ্রনাথ সেবার জাপান ঘুরে মার্কিন দেশে পৌঁছন। জাপানে উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রকোপ দেখে দুঃখ পান এবং সেখানে এ বিষয়ে এক সুদীর্ঘ ভাষণ দেন। সে ভাষণে জাতীয়তাবাদের অন্ধত্ব নিয়ে অনমনীয় সমালোচনা ছিল। এদিকে সে সময়ে লালা হরদয়ালের ব্যবস্থাপনায় আমেরিকার পশ্চিমে বেশ কিছু পাঞ্জাবি ও শিখ অভিবাসীকে নিয়ে ‘ভারতীয় গদর পার্টি‘র মার্কিন শাখা তৈরি হয়েছিল। ব্রিটিশ রাজ থেকে মুক্তিকামী গদর পার্টির স্বাভাবিক কারণেই ব্রিটিশবিরোধী জাপানী যোগাযোগ ছিল। তাঁরা রবীন্দ্রনাথের ভাষণের কথা জানতে পেরে শুধু বিরক্ত নয়, মারমুখী হয়ে ওঠেন। চিঠি দিয়ে রবীন্দ্রনাথের সফরসঙ্গীদের তাঁদের বিরোধ সম্বন্ধে অবগত করেন।

গদর পার্টির দাবি ছিল, সান ফ্রান্সিস্কো ও আমেরিকার অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যাতে ওই মর্মে ভাষণ না দেন। দিলে প্রাণনাশের হুমকি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সফরসঙ্গী ও সচিবরা যখন সম্ভাব্য আক্রমণের কথা জানান, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। ভাষণ দেবার ব্যাপারে একরোখা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসই করতে চাননি যে কোনও ভারতীয় তাঁর ওপর হামলার চক্রান্ত করতে পারেন। ৫ অক্টোবর, ১৯১৬, সান ফ্রান্সিস্কোর সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। সেখানে অনেক কথার পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হন। বলেন,

“I am not against one nation in particular, but against the general idea of all nations. What is the Nation?

It is the aspect of a whole people as an organized power. This organization incessantly keeps up the insistence of the population on becoming strong and efficient. But this strenuous effort after strength and efficiency drains man’s energy from his higher nature where he is self-sacrificing and creative. For thereby man’s power of sacrifice is diverted from his ultimate object, which is moral, to the maintenance of this organization, which is mechanical. Yet in this he feels all the satisfaction of moral exaltation and therefore becomes supremely dangerous to humanity. He feels relieved of the urging of his conscience when he can transfer his responsibility to this machine which is the creation of his intellect and not of his complete moral personality. By this device the people which loves freedom perpetuates slavery in a large portion of the world with the comfortable feeling of pride of having done its duty; men who are naturally just can be cruelly unjust both in their act and their thought, accompanied by a feeling that they are helping the world to receive its deserts; men who are honest can blindly go on robbing others of their human rights for self-aggrandizement, all the while abusing the deprived for not deserving better treatment. We have seen in our everyday life even small organizations of business and profession produce callousness of feeling in men who are not naturally bad, and we can well imagine what a moral havoc it is causing in a world where whole peoples are furiously organizing themselves for gaining wealth and power.

Nationalism is a great menace. It is the particular thing which for years has been at the bottom of India’s troubles. And in as much as we have been ruled and dominated by a nation that is strictly political in its attitude, we have tried to develop within ourselves, despite our inheritance from the past, a belief in our eventual political destiny.”

পাউন্ডের কবিতা রবীন্দ্রনাথকে যে খুব মনোযোগী করেছিল, এমন ভাবারও কোনও কারণ নেই। শুধু পাউন্ড নন, হুইটম্যানও। ওয়ল্ট হুইটম্যানের ‘অসংস্কৃত’ কবিতা বহু ইংরেজ কবি ও সাহিত্য সমালোচক নিতে পারেননি। রবীন্দ্রনাথ হুইটম্যানের কবিতাকে কীভাবে নিয়েছিলেন, সে বিষয়ে আমার কোনও গবেষণা নেই। কিন্তু মনে হয় হুইটম্যানকে মেনে নেওয়া হয়তো তাঁর পক্ষে কঠিন হয়েছিল। আবার এই হুইটম্যানের সঙ্গে জ্ঞানতঃ ও অজ্ঞানতঃ, জীবনানন্দ অনায়াসে মিশে যান।

রবীন্দ্রনাথ যে ভাষণ দেবার ব্যাপারে, এবং স্বমত প্রকাশে অটল থাকবেন সেটা গদর পার্টির লোকেরা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই কবিকে হত্যা করার অভিসন্ধি নিয়েই তাঁদের দলের তিনজন খালসা দেওয়ান সমাজের অধ্যাপক বিষাণ সিং মাট্টু, তাঁর দুই সহচর উমরাও সিং ও পরদাম সিংকে সঙ্গে নিয়ে সেদিন সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে আসেন। কিন্তু তাঁরা ভাষণের সময়টা গোলমাল করে ফেলেছিলেন। এরই মধ্যে বিষাণ সিং-এর পাগড়ি খুলে পড়ে আর তার মধ্যে লুকোনো অস্ত্র বেরিয়ে পড়ে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার হন তিনি। ভেস্তে যায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে হত্যার ষড়যন্ত্র। এই খবর পরের দিন সান ফ্রান্সিস্কো ক্রনিকল-সহ অনেক মার্কিন কাগজে প্রকাশিত হয়।

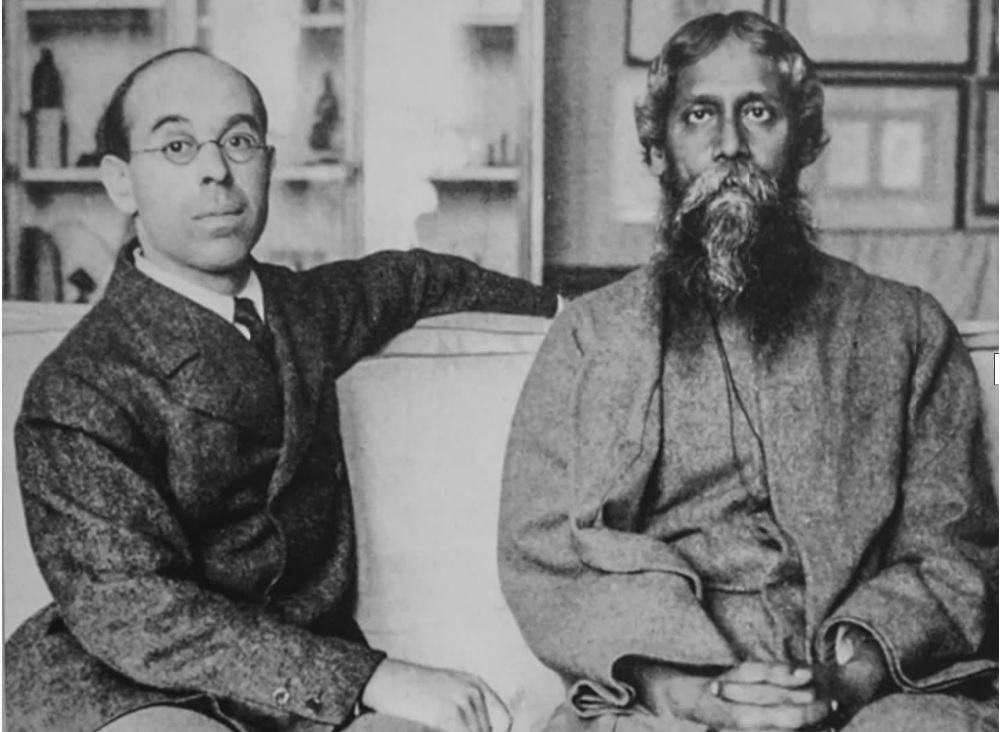

১৯৩০-এর শেষ সফরে রবি যুক্তরাষ্ট্রে ছিলেন সাকুল্যে ৬৭ দিন। এর মধ্যে নিউ ইয়র্ক টাইমস ২১টি খবর করেছিল ওঁকে নিয়ে, আইনস্টাইনের সঙ্গে সেই বিখ্যাত সাক্ষাৎকার-সহ। নিউ ইয়র্কের বিখ্যাত কার্নেগি হলে রবির বক্তৃতার দিন ৪০০০ আসন বিশিষ্ট গোটা হল ভরে ওঠার পরেও বেশ কয়েক হাজার মানুষকে ফিরিয়ে দিতে হয়। নিউ ইয়র্কে তাঁর সম্মানে অনুষ্ঠিত সান্ধ্যভোজনে, সদ্য নোবেল পুরস্কৃত সিনক্লেয়ার লিউইস ও ফ্র্যাঙ্কলিন রুজভেন্টের উপস্থিতিতেই রবি বলেছিলেন- ‘এই যুগ পশ্চিমের এবং মানব সভ্যতা আপনাদের বিজ্ঞান-প্রযুক্তির কাছে ঋণী রইবে চিরকাল। তবে এটাও বলবো যে এই উপহারের সাহায্যে আপনারা বহু অসহায়কে শোষণ ও অপমানিত করেছেন। এই জগতের একটা বড় অংশ আপনাদের হাতে নিপীড়িত।’

সমস্ত মার্কিন সফরেই রবীন্দ্রনাথের একটা বড় উদ্দেশ্য ছিল শন্তিনিকেতনের জন্য অর্থাগম। সে কাজ অত্যন্ত কঠিনও ছিল কেননা ১৯১৩-১৯৩০, মার্কিন অর্থনীতির দুর্বিষহ কাল। আজ ভারতের অনেক জায়গায় মর্গ্যান-চেজ বা মর্গ্যান-স্ট্যানলি ব্যাঙ্কের শাখা হয়েছে। সেই মর্গ্যান সংস্থার আদি পুরুষ জে পি মর্গ্যানের সঙ্গেও কবি দেখা করেছিলেন শান্তিনিকেতনের জন্য অর্থ সাহায্যের প্রত্যাশায়। কিন্তু এইসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হয়েও পশ্চিম সভ্যতা সম্বন্ধে অপ্রিয়ভাষণ করতে তিনি একটুও ইতস্তত বোধ করেননি। এটা আজ ভাবলে তাঁর সততা ও সাহসের কাছে মাথা নোয়াতে হয়। বাঙালি তো দূরে থাক, আর কোনও ভারতীয় সাহিত্যিককে আমেরিকায় এত ক্ষুরধার বক্তব্য রাখতে শোনা গেছে কিনা, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ অতল।

রবীন্দ্রনাথের ১৯১৬/১৭-র মার্কিন সফরে একটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটে, যা বাংলা কবিতার অনেকের কাছেই অজানা। কবি সেই সফরে ওহায়ো রাজ্যের ক্লিভল্যান্ডে ছিলেন কয়েকদিন। আতিথেয়তা নিয়েছিলেন এক সহৃদয় মার্কিন দম্পতির বাড়িতে। ক্লিভল্যান্ডের ছোটো লেখক-শিল্পী মহলে এই খবর ছড়িয়ে পড়ে। এই ক্লিভল্যান্ড শহরেই তখন তরুণ কবি হার্ট ক্রেন থাকতেন। ক্রেনের বান্ধবী হ্যারিয়েট মুডি রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর আলাপ করিয়ে দেন। ক্রেন সম্বন্ধে আমরা যতটুকু জানি তাতে তাঁর মতো একটি ছন্নছাড়া সদ্যযুবার পক্ষে রবীন্দ্রনাথের মতো এক মিডিয়া-মধ্যমণি, ‘প্রাচ্য সন্ত‘ কবির প্রতি আগ্রহ রাখা বেশ অকল্পনীয় ব্যপার। ক্রেন বাড়ি থেকে পালানো, আত্মঘোষিত সমকামী, মদ ও মাদকাসক্ত। ক্রেনের কবিতাও কঠিন, অতি-অলঙ্কৃত, বিষয়ে ভারী। রবীন্দ্র-কবিতার সঙ্গেও তার প্রায় কোনও মিলই নেই। তবু ক্রেন কেন রবির প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন তা সঠিক জানা যায় না।

গদর পার্টির দাবি ছিল, সান ফ্রান্সিস্কো ও আমেরিকার অন্যত্র রবীন্দ্রনাথ যাতে ওই মর্মে ভাষণ না দেন। দিলে প্রাণনাশের হুমকি। রবীন্দ্রনাথকে তাঁর সফরসঙ্গী ও সচিবরা যখন সম্ভাব্য আক্রমণের কথা জানান, তিনি হেসে উড়িয়ে দেন। ভাষণ দেবার ব্যাপারে একরোখা রবীন্দ্রনাথ বিশ্বাসই করতে চাননি যে কোনও ভারতীয় তাঁর ওপর হামলার চক্রান্ত করতে পারেন। ৫ অক্টোবর, ১৯১৬, সান ফ্রান্সিস্কোর সেন্ট ফ্রান্সিস হোটেলে ছিল রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতা। সেখানে অনেক কথার পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধেও তিনি সরব হন।

১৯১৬-এর সেই প্রথম আলাপে ক্রেন রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বেশ আকৃষ্ট হয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পক্ষেও এই ধরনের মোলাকাত অপ্রত্যাশিত। অল্পবয়সী মেয়েরা অনেকেই তাঁর কাছাকাছি আসতেন, কিন্তু ১৭ বছরের এক বোহেমিয়ান যুবক তাঁর সাক্ষাৎকার কবেই বা নিয়েছেন! রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে ক্রেনের ঠিক কী কথাবার্তা হয়েছিল তার কোনও লেখরূপ পাওয়া যায়নি। কিন্তু অমিয় চক্রবর্তী তাঁর ‘টেগোর রিডার’ গ্রন্থে একটি কৌতূহলকর তথ্য জানান। আমেরিকার পণ্য ও বিজ্ঞানমুখী সভ্যতায় শিল্পের লঘু গুরুত্ব সম্বন্ধে অল্পবয়সেই হার্ট ক্রেন অত্যন্ত সচেতন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে ক্ষোভ বাড়ছিল। ঠিক এই সময়েই পাশ্চাত্যে আসেন রবীন্দ্রনাথ। বস্তুসভ্যতার সম্পূর্ণ বিপরীতার্থক এক আত্মিক প্রাচ্য কবিতা ক্রেনের নাগালে এনে দেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম ধর্মবোধ, যা জীবনের প্রাত্যহিকের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা এক ধর্ম হিসেবে ক্রেনের কাছে ধরা পড়ে, যার অস্তিত্ব ক্রেন রবীন্দ্রনাথের স্বানূদিত কবিতায় পান, তাঁর আকর্ষণের অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় ক্রেন সেই ঈশ্বরের অস্তিত্বকে পান, যার রূপক অপরিমেয় আকাশ আর অতল সাগরের গাঢ়তা। প্রেমের চলচ্ছক্তির প্রতি তাঁর আস্তিক্য। এই সমস্ত প্রবণতা অবশ্যই পশ্চিমের কবিতার ধর্ম ছিল না, ফলে এক অরূপ জগত উদ্ভাবিত হচ্ছিল তরুণ হার্ট ক্রেনের কাছে। এই মোলাকাতের বছর পাঁচেক পরে, ১৯২১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে, হার্ট ক্রেন (তখন ২২) লেখেন ‘The Bottom of the Sea’ কবিতাটি। পরে তাঁর ‘সাদা বাড়িগুলো’ [White Buildings] কাব্যগ্রন্থের ‘Voyages’ কবিতাংশের অন্তর্ভুক্ত হয় এই কবিতা। কবিতার এক জায়গায় রবীন্দ্রনাথের স্পষ্ট প্রভাব পড়ে ক্রেনের ওপর। রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতায় এমন একটি চিত্র ছিল যেখানে শিশুরা সৈকতে খালি ঝিনুক ও ঝরা পাতা নিয়ে খেলছে; সেই শিশুরা জানে, সাগরই জানে হাসিতে ফুলে উঠতে; তারা দেখতে পায় না মরণখেলুড়ে ঊর্মি গাইছে অর্থহীন গীত, যেমন মা গায় শিশুর জন্য তার ঘুমপাড়ানিয়া। ক্রেনের এই কবিতায় অবিকল সেই চিত্র ও ভাবনা।

“the sea is an ambivalent force, alternately attracting and repelling with surges of maternal love and clutching death. The poet watches colorfully dressed children playing on the shore…”

এ কথা কারওই অজানা নয় যে রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর ন’বছর পূর্বেই মেহিকো থেকে যুক্তরাষ্ট্রে ফিরতি জাহাজের ডেক থেকে অতলান্তিক সমুদ্রে লাফিয়ে পড়ে হার্ট ক্রেন আত্মহত্যা করেন। ব্যর্থতাবোধ, অভাব, শিল্পীজীবনের অনিশ্চয়তা, মাদক ও জীবনের প্রতি চরম বিবমিষাই তার কারণ। ১৯১৬ সালের ক্লিভল্যান্ডের মুডিগৃহে সাক্ষাৎকার নিতে আসা সেই ছিপছিপে সদ্যযুবা যে পরবর্তীকালে উল্লেখযোগ্য কবি হয়ে উঠেছিলেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে সে খবর রবীন্দ্রনাথ কখনও পেয়েছিলেন বলে মনে হয় না। যেমন পাননি ক্রেনের মৃত্যু সংবাদ। কখনো কল্পনা করে নিই কবি এই দুটি খবরই পেয়েছিলেন আর শেষের খবরটি শোনার দিন সাঁঝের আলোয় তাঁর মুখ ম্লানিমার আঁধারে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আরও একটি ব্যক্তিগত বিষাদের অধরা দাগ তাঁর আলো-আঁধারি ত্বকের ওপর চেনার বিমূর্ত চেষ্টা চলে।

এর পরের ঘটনাটা বেশ মজার। এটা ঘটছে রবীন্দ্র জন্মোশতবর্ষ পালনের বছর খানেক আগে, ১৯৬০ সালে। এখানে যে মার্কিন কবির ওপর রবীন্দ্রপ্রভাব পড়ছে তিনি জ্যাকসন ম্যাক লো। ম্যাক লো মৃত্যুর পূর্বে তেমন আলোচিত কবি ছিলেন না। কিন্তু ৭০ দশকের শেষে যুক্তরাষ্ট্রের ল্যাঙ্গোয়েজ কবিরা মূলধারার মার্কিন কবিতাকে সম্পূর্ণ অস্বীকার করে অতীতের হারিয়ে যাওয়া কিছু কবিকে বাঁচিয়ে তোলেন। এঁদের মধ্যে লুইস জুকফস্কি, চার্লস রেঝনিকভ, জর্জ ওপেন, জ্যাক স্পাইসার, জ্যাকসন ম্যাক লো, এলিজাবেথ বিশপ বিশেষ জরুরি। এঁদের পরবর্তীকালে জন অ্যাশবেরি, ফ্র্যাঙ্ক ও‘হারা, জেমস স্কাইলার, হ্যানা ওয়াইনার, বার্বারা গেস্ট, টেড বেরিগান, রবার্ট ক্রিলি, চার্লস ওলসন, রবার্ট ডানকান, ডেনিস লেভেত্রভ বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

সমাজবিরোধীর জামা পরুন আর যাই করুন, আমেরিকায় গত দেড়শো বছরে যদি কবিতাশিল্প এতটুকু জনপ্রিয় কখনও হয়ে থাকে সেটা বিট জমানায়। বিটরা একটা সমাজবিপ্লব আনতে পেরেছিলেন ঠিকই, একইসঙ্গে রবার্ট ফ্রস্ট, কামিংস, প্রাথ, লোয়েল প্রমুখ কবিদের হাত থেকে জনপ্রিয়তার মশালটি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন এবং তার শিখাকে লেলিহান করে তুলেছিলেন। ফলস্বরূপ আসে ক্ষমতা, যার প্রভূত অপব্যবহারও হয়। ল্যাঙ্গোয়েজ কবিতা ও পরবর্তী আন্দোলন বিটদের ওপর থেকে নজর সরিয়ে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের কবিতার ইতিহাসকে আবার নতুন করে লিখতে সাহায্য করে।

এখন, ১৯৬০ সালে জ্যাকসন ম্যাক লো (Jackson Mac Low) নিউ ইয়র্কে থাকতেন। যেখানে থাকতেন তার থেকে খুব দূরে নয় নিউ ইয়র্ক বিশ্ববিদ্যালয়, যেখানে সে বছর পড়াতে এসেছেন বুদ্ধদেব বসু। বুদ্ধদেব বা ম্যাক লো একে অপরকে চিনতেন না। ম্যাক লো সেই সময়ে আইরিস লেজাক (Iris Lezak) নাম্নী এক মহিলার তীব্র প্রেমে পড়েন। আইরিস ১০ এপ্রিল জ্যাকসনের সঙ্গে থাকতে আসেন (মুভ ইন)। বহু বছর পর জ্যাকসন লেখেন, ‘আমাদের প্রেম তখন গভীরতম এবং ততোধিক সুখী আমাদের যৌনজীবন’। ‘গীতাঞ্জলি’ সে সময় পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই সহজলব্ধ বই। সেই গীতাঞ্জলি-র রবিকৃত ইংরেজি অনুবাদ থেকে শব্দ নির্বাচন ক‘রে ম্যাক লো একটি ‘অ্যাক্রস্টিক’ লেখেন। রবীন্দ্রনাথেরই শব্দ ব্যবহার করে স্বতন্ত্র বাক্য নির্মান করে লেখা। কবিতাটির নাম ছিলো ‘6 Gitanjali for Iris’। ছয় অংশে লেখা একটি দীর্ঘ কবিতা।

‘গীতাঞ্জলি’ শব্দের অর্থ ম্যাক লো সঠিক জানতেন না। ওঁর ধারণা হয় ‘গীতাঞ্জলি‘ মানে ‘দান’ বা ‘offering’। ইংরেজি শীর্ষকে তাই বচনের ব্যবহারে ভুল হয়। যাই হোক, বিশেষ একটি প্রায়-গাণিতিক পদ্ধতি প্রয়োগ করে ম্যাক লো প্রেমিকা আইরিসের জন্য নানা অ্যাক্রস্টিক লিখতে থাকেন সেই সময়ে। সেই সমস্ত উলিপো-ধর্মী রচনা পদ্ধতি সম্বন্ধে ৮০-৯০-এর ল্যাঙ্গোয়েজ কবিরা ও আজকের বহু মার্কিন তরুণের বহুল আগ্রহ দেখা দিয়েছে। জ্যাকসন ম্যাক লোয়ের সেই রবি-প্রভাবিত শারীরিক প্রেমের কবিতামালার নাম ছিল ‘Stanzas for Iris Lezak’। এর কয়েকটা অনুবাদের চেষ্টা করলাম।

আইরিসের জন্য গীতাঞ্জলি (কাব্যাংশ)

জ্যাকসন ম্যাক লো

II

মধ্যযাম, তব

অঞ্জলি হোক নদী, আলো,

গাও

তব বিনীত সব নদী উপহার,

সকল তব গীত সকল তব সকল অঞ্জলি

অভঙ্গুর বাঁশি লুকাও রাখো

সে নয় তব

যার সে নয়

(১০ সেকেন্ড নিস্তব্ধতা)

আলো

সকল কণ্ঠের তব

অভঙ্গুর বাঁশি লুকাও রাখো

মধ্যযাম, তোমার

অঞ্জলি হোক নদী, আলো

III

তুমি আমি

জীবন নূতন করি

বাজে

তবু হৃদয় মম তব

আবার নূতন করি, এমনকী নিদ্রা আবার

এসো তোমার নোনা প্লাবন রাখো

অব্যাহত আমার প্লাবন নোনায়

(১৩ সেকেন্ডের নিস্তব্ধতা)

জীবন

কী তবু দৌরাত্ম্যে

অব্যাহত

এসো রাখো

আমায় তোমায়

ঈশ্বরই তো নূতন জীবন

কাব্যাংশটি গোমড়া মুখে অনুবাদ করা গেল না। অনুবাদের মজায় ডুবে থাকতে হয় এই ভেবে, যে একটি সম্পূর্ণ দেহাতীত প্রেম ও আধ্যাত্বিক কবিতার ভাষান্তরী প্রভাব কীভাবে কামজ প্রেরণা জাগায় অন্য দেশের, অন্য ভাষার, অন্য ঐতিহ্যের আর এক কবির কলমে, আর সে জিনিসকে ফিরতি অনুবাদে মূল ভাষার কাছে ফেরাতে গেলে কেমনই বা দাঁড়ায় তার চরিত্র।

এই রকমই অথচ সম্পূর্ণ ভিন্ন, সুগম্ভীর, মর্মস্পর্শী আর একটি রবীন্দ্রপ্রভাব আমেরিকান কবিতায় খুঁজে পাই আরও অনেক পরে। অবশ্য একে ঠিক রবীন্দ্রপ্রভাব বলা যায় না। বছর পনেরো আগে আমার সমসাময়িক এক মার্কিন কবি রডনি কেনেকে-এর (Rodney Koeneke) সঙ্গে আলাপ হয়। অরেগন রাজ্যের বাসিন্দা রডনি। সে আমার দুটি ইংরেজি কবিতার বই সমগোত্রীয় বন্ধুদের মাধ্যমে পায়; কবিতা পড়ে ভালোলাগার আদান-প্রদান ঘটে। এইসব নিয়ে সে তার পড়ে পাওয়া সাড়ে চোদ্দ আনা গুডরিডস-এ লেখে। তার লেখা একটা বইও আমার হাতে আসে। Rules for Drinking Forties। সেখানে একটা কবিতা পাই যার শীর্ষক ‘রবীন্দ্রনাথ’। এই কবিতা নিয়ে রডনি কেনেকের সঙ্গে অল্প আলোচনা হয়েছিল। সে বলেছিল, ইউটিউবে বাইশে শ্রাবণে তোলা শ্মশানযাত্রার ছায়াছবি দেখতে দেখতে তার মনে নানা টুকরো টুকরো ভাবনার ছিলকা জমে উঠেছিল। সেই খোসাই ছাড়াতে ছাড়াতে পাওয়া যাবে এই কবিতার কালো ভ্রমরকে।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দিনের ওপর

ফাঁকা ফুল

সাদা ট্রেন

শক্ত কার্বনবাতি

ছোপছোপ রাত

ম্যানসনের ’পরে

ঘন ফুটেজ

ব’লে চাঁদ

কেন ওই তরী

কমরেড

লোকে ব‘লে

ওর হৃদয় খোঁজো

বইয়ের মতো

সঙ্গীতের

চলচ্চিত্রের ভেতর

একটা বাস

তার পাশে

ভাড়া ছড়াচ্ছে

(বাংলা অনুবাদ: আর্যনীল মুখোপাধ্যায়)

গবেষণাসূত্র:

১. আত্মার শান্তিকামনা: আনা আত্মাতোভা/ অন্যকোনখানে, আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, কবিসম্মেলন, দ্বিতীয় বর্ষ, অষ্টম সংখ্যা; পত্রলেখা প্রকাশনী (এপ্রিল ২০০৮)।

২. ‘পোয়েট্রির পাতায় রবীন্দ্রনাথ’, অংকুর সাহা। কবিসম্মেলন, পুজা ২০০৮ পত্রলেখা প্রকাশনী (পুজা ২০০৮)।

৩. “Rabindranath Tagore: The Myriad Minded Man”, Krishna Dutta & Andrew Robinson, Tauris Parke Paperback, ISBN: 978-1-84511-804-4 (Feb 2009).

৪. “A Tagore Reader’, Ed. Amiya Chakravarty, Beacon Press, Boston, ISBN 0 8070-5971-4, (1966).

৫. অমিয় চক্রবর্তীর ইংরেজি নোটে রবীন্দ্রনাথের কবিতাটির ইংরেজী শীর্ষক ‘On the Seashore, ওঁর ইংরেজি অনুবাদগ্রন্থ— The Crescent Moon’ (১৯১৩) থেকে। মূল বাংলা কবিতাটির শীর্ষক কী ছিল সেটা কেউ জানালে কৃতজ্ঞ থাকব।

৬. Crane’s poem was printed in the journal Secession (1923). Henry Braun, a student and associate of Amiya Chakravarty at Boston University, brought it to the attention of the journal editor in the early 1960s.

৭. ‘অনাবশ্যক পড়ছো কি হার্ট ক্লেন’, প্রবন্ধ, কবিতার অন্যকোনখানে (প্রথম খন্ড), আর্যনীল মুখোপাধ্যায়, পত্রলেখা প্রকাশনী (২০১০)।

৮. Stanzas for Iris Lezak, Jackson Mac Low, Something Else Press, ISBN-13: 9780871100627 (1971).

কৃতজ্ঞতা

১. প্যাট ক্লিফর্ড, জ্যাকসন ম্যাক লো-র ওই কবিতাটির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য।

২. নর্মান ফিঙ্কেলস্টাইন, ক্রেন সম্বন্ধে কিছু ভুল ধারণা দূর করে দেবার জন্য।

৩. অ্যান্ড্রু রবিনসন, রবীন্দ্রনাথ বিষয়ক বইটি সম্বন্ধে কিছু ধারণা দেন।

ছবি সৌজন্য:

Wikimedia Commons, Wikisource, Indiacurrents, Observerbd, Livehistoryindia, Scroll, Farbound,

আর্যনীল মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, পড়াশোনা সাউথ পয়েন্ট স্কুলে। পরে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ও আইআইটি খড়গপুরে। আর্যনীল মূলত কবি। এছাড়াও তিনি প্রাবন্ধিক, অনুবাদক, সম্পাদক, তত্ত্বাবধায়ক, ও চিত্রনাট্যকার। মহাকাশ প্রযুক্তিতে পিএইচডি আর্যনীলের পেশাগত ক্ষেত্র– কারিগরি গণিত। সম্পাদনা করেন The MUD Proposal ও কৌরব অনলাইন। 'কৌরব' পত্রিকার সম্পাদনা করেছেন দীর্ঘদিন। তাঁর আটটি বই প্রকাশিত হয়েছে। বর্তমানে তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিনসিনাটির বাসিন্দা।