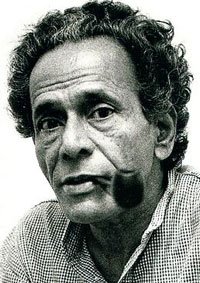

আজ ৮ জুন। ভারতীয় নাট্যজগতের প্রবাদপুরুষ হাবিব তনবীরের মৃত্যুদিন। এই বিশেষ দিনটিতে বাংলালাইভ তুলে এনেছে এমন এক উজ্জ্বল না-কাটা হিরের গল্প, যাঁকে কয়লাখনির কালিমা থেকে, আঁধার থেকে মুক্ত করে দুনিয়ার সামনে তুলে ধরেছিলেন হাবিব। তিনি ছিলেন এক আশ্চর্য জহুরি যাঁর কষ্টিপাথরের প্রয়োজন পড়ত না। একবার দেখেই যিনি চিনে ফেলেছিলেন এই কালো হিরের প্রতিভা, ধরে ফেলেছিলেন তাঁর ক্ষমতা। তাঁর আবিষ্কৃত সেই রত্নের চোখ-ধাঁধানো বিচ্ছুরণ আজ যাচাই হয়ে গিয়েছে কালের কষ্টিপাথরে। হাবিবের প্রয়াণদিবসে সেই তীজনবাঈয়ের কথা বাংলালাইভে।

মঞ্চেই হোক বা বিনা মঞ্চে, যাঁরাই কোনও না কোনও ভাবে থিয়েটার জাতীয় শিল্প-প্রদর্শনের সঙ্গে যুক্ত, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে তাঁরা “পাণ্ডবানী” শব্দটির সঙ্গে অন্ততঃ ধ্বনিগতভাবে পরিচিত। আর পাণ্ডবানী-র নাম যাঁর সঙ্গে সমার্থক, সেই মানুষটির উল্লেখ না করলে এ বিষয়ের যে কোনও লেখাই অসম্পূর্ণ এবং অসমাপ্ত। তিনি তীজনবাঈ। ডঃ তীজনবাঈ-ও বলা যায় কারণ বিলাসপুর বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি.লিট দিয়ে সম্মানিত করেছিল। তবে এই উপাধিটি তিনি সাধারণত নিজের নামের আগে বসাতে চান না।

তীজনের কথা শুরু করার আগে একবার দেখে নেওয়া যাক পাণ্ডবানী ব্যাপারটা কী। কথকতা বস্তুটির সঙ্গে আমরা অনেকেই কমবেশি পরিচিত। কথকতায় সাধারণত একজন কথক ঠাকুর থাকেন। তিনি দাঁড়িয়ে (বা বসে) ভক্তিরসাত্মক কোনও বিষয়ে সহযোগী বাদ্যযন্ত্রীদের সাহায্যে গল্প বলেন গান করে। এই আখ্যান যে কোনও দেব-দেবী বা পুরাণ আশ্রিত হতে পারে। এই কথকতারই একরকম ছত্তিসগঢ়ি রূপ বলা যেতে পারে পাণ্ডবানীকে। তফাত কেবল বিষয়ে। নাম থেকেই বোঝা যায় যে এই গান-অভিনয়ের মূল আখ্যান মহাভারত। এখানেও শিল্পীকে সহযোগিতা করেন একাধিক যন্ত্রশিল্পী। তবে এই লৌকিক মহাভারত-আখ্যানে নায়ক কিন্তু অর্জুন নন, ভীম অর্থাৎ মধ্যম পাণ্ডব।

ছত্তিসগঢ় তথা মধ্যভারতের বিভিন্ন অঞ্চল ছাড়াও ওডিশা এবং অন্ধ্রপ্রদেশেও পাণ্ডবানীর মূল রূপ অক্ষুণ্ণ রেখে বা আঞ্চলিকভাবে কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত হয়ে পরিবেশিত হয়। বিশেষ করে দক্ষিণভারতের ‘হরিকথা’ নামক লোকনাট্য-গায়ন পদ্ধতির সঙ্গে পাণ্ডবানীর বেশ খানিকটা মিল দেখতে পাওয়া যায়। তবে একটা কথা এখানে বিশেষভাবে মনে রাখতে হবে যে, শুধুই দর্শকশ্রোতাদের মনোরঞ্জনের জন্য এই লোকনাট্যের অবতারণা নয়। আদত উদ্দেশ্য ছিল গ্রামীণ নিরক্ষর চাষাভুষো মানুষকে প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে পরিচিত করা।

পাণ্ডবানীর উদ্ভব বা শুরু ঠিক কবে, সেটা বলা মুশকিল। এ বিষয়ে তীজনবাঈ নিজে কী বলেন? তাঁর বক্তব্য, এই নাট্যধারা সম্ভবতঃ মহাভারতের মতই প্রাচীন। যেহেতু তখন সাধারণ মানুষের মধ্যে লেখাপড়ার চল তেমন ভাবে ছিল না, তাই মহাকাব্য, পুরাণ, প্রাচীন লোকগাথা এই পাণ্ডবানীর মাধ্যমেই পুরুষানুক্রমে জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত থাকত। পাণ্ডবানীর আরও একটি বৈশিষ্ট হল, এটির পরিবেশনা একচেটিয়া ভাবে কেবলমাত্র পুরুষদেরই অধিকারে ছিল। নারীর ভূমিকা ছিল কেবলমাত্র শ্রোতা-দর্শকের।

সাধারণত কী ভাবে গাওয়া হয় পাণ্ডবানী? একজন মাত্র প্রধান গাইয়ে, গান ও অভিনয়ের মাধ্যমে মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্ব শোনান। তাঁর হাতে থাকে একটি তম্বুরা (অনেক জায়গায় একে একতারাও বলে, যদিও আমরা বাঙালিরা যে একতারার সঙ্গে পরিচিত, এই যন্ত্রটি একেবারেই সে রকম দেখতে নয়)। অন্য হাত হয় খালি থাকে, নয় খঞ্জনি জাতীয় কোনও যন্ত্র থাকে। মহাকাব্যের বিভিন্ন পর্বে যখন সেই একক অভিনেতা অনুকৃতি, অতি-অভিনয় ও বিশেষ ভঙ্গিমায় মঞ্চে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন চরিত্রে অভিনয় করেন, তখন হাতে ধরা তম্বুরা সেই চরিত্রের ব্যবহার্য ‘প্রপ’ হয়ে ওঠে। আবার কখনও কখনও তাকে পার্শ্বচরিত্র হিসাবেও ব্যবহার করা হয়। পাণ্ডবানীর মঞ্চসজ্জা বলতে কিছুই নেই। মঞ্চকে কাল্পনিক ভাবে দু’টি অংশে ভাগ করে নেওয়া হয়। সামনে থাকেন গায়ক-অভিনেতা আর পিছনে বসেন সহযোগী যন্ত্রশিল্পী ও দোহারেরা। যেহেতু লোকনাট্যের এই ধারাটির মূল খাঁটি দেশজ, তাই সাধারণতঃ দেশজ গ্রামীণ বাদ্যযন্ত্রই ব্যাবহৃত হয়।

পাণ্ডবানী প্রধানতঃ দু-রকম শৈলীতে গাওয়া হয় – ১) বেদমতি। এই শৈলী অনুযায়ী গায়ক এক জায়গায় বসে পুরো গল্পটি শোনান। এই গল্প বা নাটকের স্ক্রিপ্টটি সব্বল সিং চৌহান বিরচিত দোহা-চৌপদি স্টাইলে ছত্তিসগঢ়ি হিন্দিতে লেখা। এই শৈলীটি জনপ্রিয় করেছিলেন ঝান্ডুরাম বা ঝড়ুরাম দেওয়াঙ্গন। দ্বিতীয় শৈলীর নাম কাপালিক। এখানে মূল গাইয়ে মঞ্চের পুরো পরিসরটিকেই ব্যবহার করে নাট্য উপস্থাপনা করতে পারেন। নির্দিষ্ট স্ক্রিপ্ট থাকলেও বাইরে থেকে নিজস্ব স্মৃতি-অভিজ্ঞতা মিশিয়ে ‘ইমপ্রোভাইজ’ করতে পারেন ইচ্ছেমতো। একেই বলা হয় কপাল বা কাপাল। তীজনবাঈ এই শৈলীতেই তাঁর উপস্থাপনা করেন।

তীজনের প্রসঙ্গে বলতে গেলে আমাদের পঞ্চাশ বা ষাট দশকের মধ্যপ্রদেশে পৌঁছতে হবে। তখনও ছত্তিসগঢ় আলাদা রাজ্য হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেনি। সেখানে পাণ্ডবানীর জন্যে কোনওরকম বিশেষ আনুষ্ঠানিক অজুহাতের দরকার হত না। যে কোনও উৎসবই ছিল পাণ্ডবানীর জন্য প্রশস্ত। শুধু দরকার একখানি তম্বুরা, একটি করতাল, একটি তীক্ষ্ণ এবং তীব্র কন্ঠস্বর ও এক দঙ্গল অতি উৎসাহী শ্রোতা-দর্শককুল, যারা পাণ্ডবদের বীরগাথা শুনতে উৎসুক। না, কোনওকালে সুসজ্জিত প্রসেনিয়াম মঞ্চের প্রয়োজন পড়ত না পাণ্ডবানীর জন্য। সারা পৃথিবীর পায়ের তলায় যে মাটি ,তাই ছিল মঞ্চ। আগেই বলেছি, এক দীর্ঘসময় ধরে পাণ্ডবানী শুধু পুরুষ অভিনেতাদেরই একচেটিয়া আধিপত্য মেনে নিয়ে অজ পাড়াগাঁয়ের চৌহদ্দির মধ্যেই আবদ্ধ ছিল; যতদিন না নারায়ণ দাস ভার্মা তাকে গ্রাম থেকে টেনে বার করে সাধারণ জনমঞ্চে উপস্থাপিত করেন। পরবর্তীকালে তাঁরই উত্তরসূরী হিসাবে ঝড়ুরাম দেওয়াঙ্গন পাণ্ডবানীর পুনর্জন্ম ঘটান এবং পাড়াগাঁয়ের এক সাধারণ আনন্দ-উৎসবকে একটি পুর্ণাঙ্গ লোকশিল্পকলায় উন্নীত করেন।

কিন্তু পুরুষতান্ত্রিক পাণ্ডবানীতে তীজন-রাজ কী করে কায়েম হল? সে গল্পের শুরুও পঞ্চাশের দশকেই।

১৯৫৬ সালের ৮ আগস্ট ভিলাই শহরের ১৪ কিমি দুরে গানিয়ারি গ্রামে চুনুকলাল ও সুখবতি পারধির ঘরে জন্ম হয় তীজনের। চার ভাইবোনের মধ্যে তীজনই সবচেয়ে বড়। পারধি সম্প্রদায়ের প্রাথমিক জীবিকা বলতে ছিল পাখি ধরা, মাদুর, ঝাঁটা এসব তৈরি করা, খেতমজুরি। কাজেই স্বচ্ছলতা বলতে যা বোঝায় সেটা কোনওদিনই ছিল না। তবে রোজ উনুন ধরাবার মতো সামর্থ্য ছিল। ইস্কুল, লেখাপড়া এসব ছিল নেহাতই বিলাসিতা। কিন্তু পাণ্ডবানী ছিল জীবনধারণের অন্যতম অঙ্গ। ছোট্ট তীজন শৈশব থেকেই এই গায়নরীতির বিশেষ ভক্ত ছিলেন। সাঁঝবাতি জ্বালা হলে দাদু ব্রিজলাল যখন পরিবারের আনন্দের খোরাক যোগাতে পাণ্ডবানী শোনাতেন, তীজন হাঁ করে গিলতেন আর মনের মণিকোঠায় জমা করে রাখতেন সেইসব মনিমুক্তো। তখন থেকেই সম্ভবতঃ শিশুমন ভাবতে শুরু করে, “বড় হয়ে পাণ্ডবানী করব।”

মাত্র বারো বছর বয়সে গ্রাম্য রীতি অনুসারে তীজনের বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু পাণ্ডবানীর প্রতি তীজনের তীব্র ভালবাসা তাঁর সাংসারিক জীবনের প্রধান অন্তরায় হয়ে ওঠে। বিয়ে ভেঙে যায়। তীজন একঘরে হন। তাঁকে গ্রামের বাইরে বের করে দেওয়া হয়। পরিত্যক্ত জায়গায় পলকা কুঁড়ে বেধে একা থাকতে শুরু করেন তীজন। আশপাশের লোকজনের থেকে বাসনপত্র, খাবারদাবার চেয়েচিন্তে চলে জীবনধারণ। কিন্তু কখনই লক্ষ্যের সঙ্গে আপোস করেননি ওই অপরিণত, অশিক্ষিত, সমাজ-বিতাড়িত গ্রাম্য নাবালিকা। এবং কোনওদিন আর তিনি তাঁর প্রথম স্বামীর কাছে ফিরে যাননি। এই কঠিন জীবনে এক ঝলক দখিনা বাতাস বয়ে এল সে দিন, যে দিন চন্দ্রখুরি (দুর্গ) গ্রামে তাঁর ডাক পড়ল পাণ্ডবানী গাইতে। মজুরী ছিল ১০/-টাকা। কিন্তু সূচনা হল ইতিহাসের, শতাব্দীপ্রাচীন পুরুষতন্ত্রের দুর্ভেদ্য প্রাকার ভেঙে পাণ্ডবানীর অঙ্গনে পা রাখলেন তীজনবাঈ।

এর পরের ইতিহাস কেবল এগিয়ে চলার। ইতিমধ্যে ভারতীয় থিয়েটারের আকাশে উদিত হয়েছেন আর এক নক্ষত্র — হাবিব তনবীর। তিনি চাইলেন তাঁর আধুনিক নাট্যধারার মধ্যে ছত্তিসগঢ়ি লোকনাট্যধারাকে মিলিয়ে দিতে। আর ভাগ্যের ফেরে খুঁজে পেয়ে গেলেন তীজনকে। মজবুত নৌকো শক্ত হাল পেয়ে তরতর করে এগোতে লাগল। দেশের একাধিক প্রধান প্রধান উৎসবে তাঁর ডাক পড়তে লাগল। অবশেষে এল সেই মাহেন্দ্রক্ষণ, যেদিন তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সামনে পাণ্ডবানী দেখালেন তীজন। সরকারি শিলমোহর লাগল পাণ্ডবানীর প্রথম মহিলা শিল্পীর। এখন আর কেবল দেশের মধ্যে নয়, বিদেশেও আমন্ত্রিত হতে লাগলেন তীজন। ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্যুইজারল্যান্ড, জার্মানি, তুরস্ক, টিউনিসিয়া, মল্টা, জাপান… সর্বত্র রমরম করে চলতে লাগল পাণ্ডবানী। তীজনের গলায় সনাতন ভারতবর্ষের মহাকাব্যের স্বরূপ ছড়িয়ে পড়ল সারা বিশ্বে। শ্যাম বেনেগালের দুরদর্শন ধারাবাহিক ‘ভারত এক খোঁজ’-এও দেখা গেল তীজনকে। স্বীকৃতিও আসতে লাগল দরজায়। পদ্মশ্রী, পদ্মভূষণ, পদ্মবিভূষণ, সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি, এম.এস শুভলক্ষ্মী পুরস্কার, লোকনির্মলা পুরস্কার ইত্যাদি। ২০১৮-তে জাপান সরকারের আমন্ত্রণে সেখানে পাণ্ডবানী উপস্থাপনা করে ফুকুওকা পুরস্কার পান।

কিন্তু কী আছে তীজনের পাণ্ডবানীতে, যা অন্য সব লোকনাট্যধারার চেয়ে তাঁকে স্বতন্ত্র করে তোলে? তীজন তাঁর গান শুরু করেন সরস্বতী বন্দনা দিয়ে। ক্রমে ঢুকে পড়েন মহাকাব্যের অন্তরমহলে। তারপর প্রতিটা পর্বের গল্পের অংশটুকু তীব্র গলায় জোরালো ভাবে দর্শক শ্রোতার সামনে মেলে ধরেন। ফলে যাঁরা সামনে বসে শুনছেন, দেখছেন তাঁদেরও তিনি জারিয়ে নেন মহাকাব্যের রসে। কখনও সে রস আদি, কখনও বীর, কখনও মধুর আবার কখনও বা বুক নিংড়ানো করুণ। এই প্রত্যেকটি রসকে তীজন তাঁর ঈষৎ ভাঙা মর্দানি ফ্যাসফেসে কন্ঠস্বরের অসামান্য নিয়ন্ত্রিত দক্ষতায় শ্রোতা-দর্শককুলের মরমে প্রবেশ করাতে পারেন। অভিনয়ের সবক’টি অনুষঙ্গে তাঁর আছে এক সহজাত স্বাভাবিক দক্ষতা। সংলাপ থেকে গানে, গান থেকে নাচে, আবার সেখান থেকে সংলাপে ফিরে আসার মুন্সিয়ানা অভাবনীয়।পাণ্ডবানীর নির্দিষ্ট ধারা মেনে মঞ্চের সীমিত পরিসরে তাঁর পদক্ষেপ এবং তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শরীরী মুদ্রা প্রায় অবিশ্বাস্য ঠেকে! এরই জোরে কখনও তিনি ভীম, কখনও দুঃশাসন, কখনও অর্জুন, কখনও ভীষ্ম আবার কখনও বা দ্রৌপদী অথবা কৃষ্ণ। প্রতিটি চরিত্র এবং ঘটনা নিজের গলা আর শরীর দিয়ে বিশ্বাসযোগ্য করে তোলেন তীজন। তাঁর হাতের লাল টুকটুকে তম্বুরা কখনও হয়ে ওঠে ভীমের গদা তো কখনও অর্জুনের গাণ্ডীব তো কখনও বা পাঞ্চালীর চুল!

এইভাবে গোটা একটা মহাকাব্যের ভার একার কাঁধে তুলে মঞ্চজুড়ে দাপিয়ে বেড়াতে থাকেন তীজন। তাঁর আরও একটা অত্যাশ্চর্য ক্ষমতা হল, মঞ্চের ওপর থেকে নিচের বা চারপাশে বসে থাকা শ্রোতা-দর্শকের সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ তৈরি করা। স্ক্রিপ্টবন্দি অভিনয়ে এ কাজ করা অসম্ভব। ফলে মহাভারতের আখ্যানের সঙ্গে অনায়াসে তীজন মিলিয়ে দেন তাঁর নিজের জীবনসংগ্রামের গল্প কিম্বা দেশ ও দশের নানা ঘটনা। পুরাণের সংলাপ বলতে বলতে,”আরে ইয়ার” জাতীয় চটুল শব্দ অনায়াসে ঢুকিয়ে দেন সংলাপে। কখনও বা দূরদর্শনের সিরিয়াল থেকে শেখা ছুটকো ছাটকা ইংরিজি শব্দও ছুঁড়ে দেন শ্রোতাদের। তীজনের আর একটা চমকপ্রদ বৈশিষ্ট্য হল দর্শকের ধরন, রুচি বুঝে সেই অনুযায়ী গানের ধরন আর অভিনয়ের তীব্রতা স্থির করা। যেমন ধরা যাক, অল্পবয়সী ছেলেছোকরাদের জমায়েত। খুব শোরগোল হবার সম্ভাবনা। তীজন সেখানে ধরেন দুঃশাসন বধ পালা। তার সপ্তকের উচ্চগ্রামে তাঁর তীব্র কণ্ঠস্বর অনায়াসে দর্শকের গোলমাল ছাপিয়ে ধ্বনিত হতে থাকে। ফলে তীজনের সেই অভিনয় দেখে বেরিয়ে আসার পর কেউ যদি আপনাকে প্রশ্ন করে, “কেমন দেখলেন?” বাঘা বাইনের সুর ধরে একটা কথাই আপনার বলার থাকবে, “বাপ রে বাপ! কী দাপঅঅঅট!”

লেখার শেষ পর্যায়ে এসে ইচ্ছে যায় মনে মনে তীজনবাঈয়ের কাছে একটা প্রশ্ন রাখি। এই এত রকম বাধাবিপত্তি পেরিয়ে ভারতীয় লোকশিল্পের আঙিনায় আপনার যে একটি অবিসংবাদিত মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পেরেছে, তার পিছনে রহস্যটা কী? মানসপটে ভেসে ওঠে একটা ছবি। পানের রসের ছোপ লাগা দাঁতে শিশুর মতো হাসি নিয়ে সেই তেরো বছরের গ্রাম্য কিশোরীসুলভ সারল্যে তীজন যেন বলছেন, “ঈশ্বর! ভগবান! তাঁর কৃপা ছাড়া কেউ নিজে নিজে এক পাও এগোতে পারবে না। তোমরা তো জানও, কী অসম্ভব কঠিন পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে আমাকে যেতে হয়েছে! পরিবারের কথাই ধরো! শিশুবয়সে মা-বাবার অত্যাচার। বুঝতেই পারতাম না কেন আমাকে গান গাইতে দেওয়া হচ্ছে না, এতে অপরাধটা কোথায়! একবার তো মা আমার গলা টিপে ধরেছিল! তারপর এল তিন তিনটে বিয়ে। একটাও টিঁকল না। স্বামী নামের পুরুষগুলো অকথ্য অত্যাচার করেছে নিত্যি। মার খাওয়া রোজানা বরাদ্দ। তবু নিজের জায়গাটা ছাড়িনি! ছোটবেলা থেকে পাণ্ডবানী শুনে শুনে আমার মনে বদ্ধমূল ধারণা ছিল যে, এ দেশের মেয়েদের মধ্যে সেই অসাধারণ ক্ষমতা আছে, যার বলে সমস্ত যন্ত্রণা সহ্য করেও সে নিজে যা করতে চায় সে দিকে এগিয়ে যেতে পারে। আমি অন্তত সারাজীবন সেটাই করার চেষ্টা করে যাচ্ছি। সমাজও কি কম হেনস্থা করেছে আমায়? আমার দেশে সাঙ্ঘাতিক রকম জাতপাতের ছুঁতমার্গ ছিল। ব্রাহ্মণরা কি এটা সহজে মেনে নেবে যে একজন আদিবাসী মহিলা ধম্মকথা শোনাবে? কিন্তু আমি জানি, আমার মধ্যে সেই ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা আছে। তাই বিশুদ্ধ উচ্চারণে তাদের সামনে মহাকাব্যের গান গেয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দিতে পেরেছি। যারা একদিন জাতের দোহাই দিয়ে আমাকে পায়ের তলায় ফেলতে চেয়েছিল, শেষমেশ তারাই আজ আমার গুণগান করে!”

“আরও একটা জিনিস ছিল আমার। জেদ। ওরা বাধা দিক, মারুক, গালিগালাজ করুক, আমি জানতাম পাণ্ডবানী আমাকে গাইতেই হবে। কী না সয়েছি! লোকের সামনে নাচগান করি বলে কুলটা, চরিত্রহীন বলে দেগে দিয়েছে। কিন্তু আমি কেয়ার করিনি। সেই সব যন্ত্রণার কথা ঢেলে দিয়েছি আমার গানে, অভিনয়ে। এটাই আমার অভিনয়ের জোর। যখন দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ দেখাই, তখন পুরুষদের এই কথাটাই বলতে চাই যে, নারীর উপর অন্যায় অত্যাচার কোরও না। তাকে অপমান কোরও না। তাহলে তোমাদের অবস্থা কৌরবদের মতো হবে। আর আমার সবচেয়ে বড় জোর কারা জানেন? আমার সহশিল্পীরা। ওদের সঙ্গে আমার বোঝাপড়াই পাণ্ডবানীকে ওই উচ্চতায় তুলে নিয়ে যায়। ওঁরা শুধু আমার সহশিল্পী নন, আমার পরমাত্মীয়। মঞ্চের ওপর কখন কী করব, এক নজরে বুঝে নেওয়ার ক্ষমতা ধরে ওরা। আমি কোনওদিন আমার তম্বুরার সুর ওদের সঙ্গে বাঁধিনি। ওরাই আমার সুরে সুর মিলিয়েছে। এইই আমার পাণ্ডবানীর শক্তি।”

আসলে তীজনের শক্তি এসেছে তাঁর শিকড় থেকে। খ্যাতি যতই আসুক, নিজের গাঁয়ের কাদামাটির উপর থেকে পা ওঠেনি তাঁর। আজও তাঁর প্রসাধনে গ্রাম্য সারল্যের ছোঁয়া, সেই কমলা সিঁদূর, মোটা মোটা রূপোর গয়না, পায়ে ভারী মল, দু’হাতে লাল কাঁচের চুড়ি আর চড়া রঙের শাড়ি ব্লাউজ। আজও তাঁর দুর্বলতা পানে আর আচারে। তাঁকে নিয়ে বলিউড বায়োপিক করার কথা ভাবছে শুনলে সরল হাসি ছাড়া আর কোনও ভাবান্তর হয় না। ভাগ্যিস তীজনবাঈ পড়াশুনা করেননি! তাই এই নিরক্ষর শিক্ষিত আদ্যোপান্ত সনাতন ভারতীয় নারীটি মাত্র দশটি মিনিটে পুরাণ সম্পর্কে তাঁর পান্ডিত্যের আলোর ফুলকি ছড়িয়ে আপনাকে নির্বাক করে দিতে পারেন। শুধু মনে রাখতে হবে, যে আপনার সামনে যিনি অভিনয় করছেন, তিনি সাংস্কৃতিক পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে আজীবন রুখে দাঁড়ানো এক অক্লান্ত লড়াকু সৈনিক।

পেশায় অবসরপ্রাপ্ত ব্যাঙ্ককর্মী। নেশা বহুল। গ্রুপ থিয়েটার, পাখির ছবি তোলা আর পাহাড়ে পাহাড়ে ভ্রমণ তার মধ্য়ে তিন। খেপে ওঠেন সহজে। হেসে ওঠেন গরজে! খেতে ও খাওয়াতে ভালোবাসেন। আর পছন্দ টেলিভিশন দেখা!