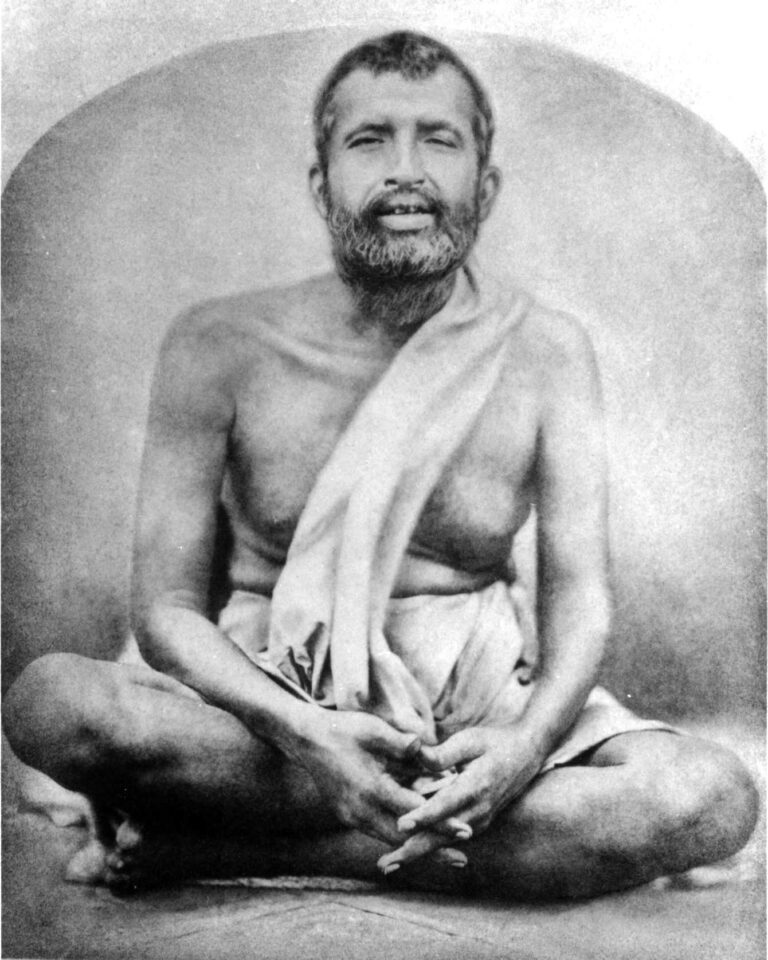

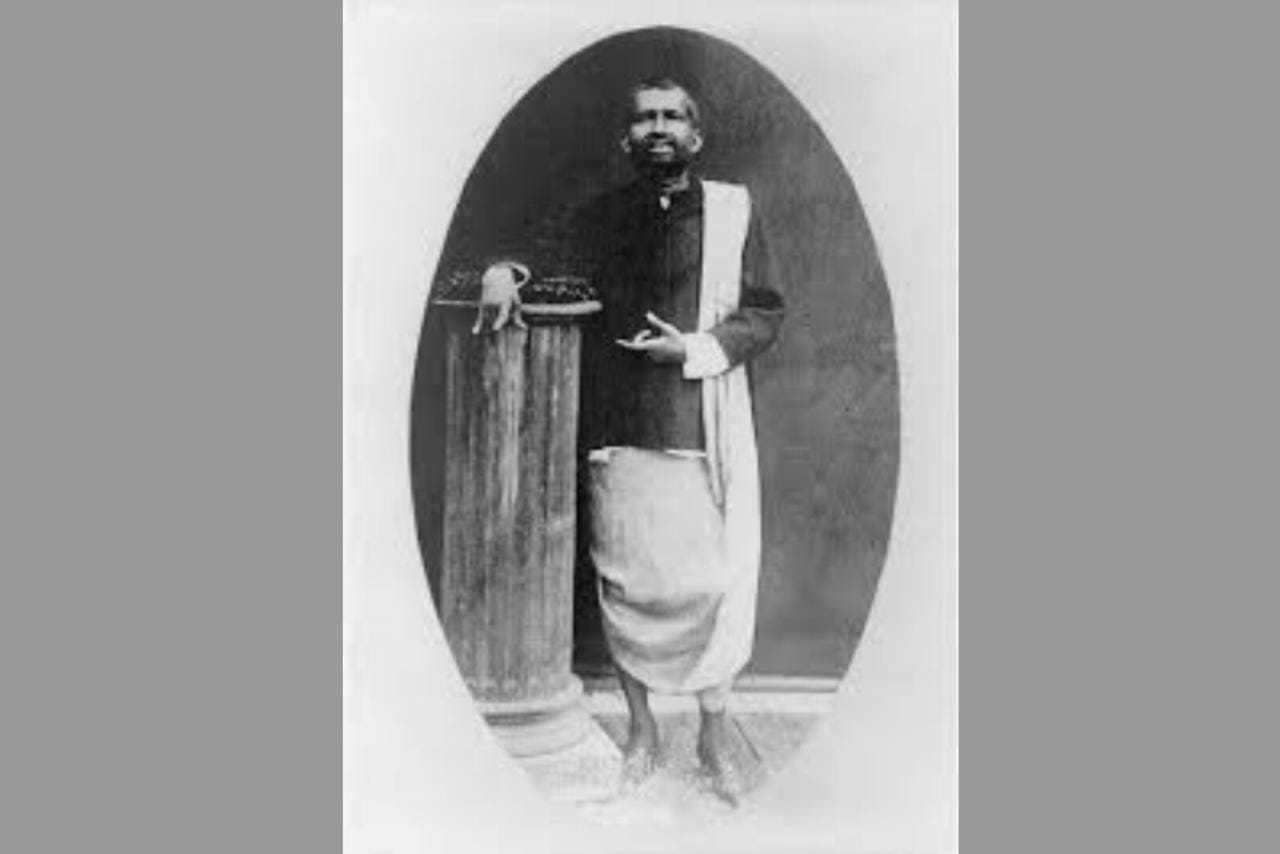

কামারপুকুরের গদাধর পরবর্তীকালে হবেন রামকৃষ্ণ পরমহংস। জল বাদ দিয়ে শুধুমাত্র দুধ খেতে পারে হংস। জলে ও স্থলে সমানভাবে বিচরণ করতে পারে হংস। পরমহংস তেমনই এক সর্বোচ্চ রাজহংস, যিনি বস্তু ও আত্মার রাজ্যে সমানভাবে বিদ্যমান, একইভাবে মায়া থেকে মুক্ত ও পৃথক থাকতে পারেন। একই সাথে ঐশ্বরিক আনন্দে বিভোর এবং সক্রিয়ভাবে জাগ্রত। সকল ক্ষেত্রেই জাগ্রত। তিনি নির্গুণ, গুণময় শ্রীরামকৃষ্ণ।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। একাধারে তিনি মাতৃভাবে বিভোর, যখন তখন ভাবসমাধি হচ্ছে, আবার অপর দিকে জ্বর নিয়ে যখন সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে ঘাটে নামলেন, তখন তিনি এক দায়িত্ববান স্বামী, থাকবার ব্যবস্থা করছেন, চিকিৎসার ব্যবস্থা করছেন। এ ধরনের তথাকথিত বৈপরীত্য প্রচুর আছে তাঁর জীবনে, এটাই পরমহংস ভাব। ঠাকুর বলছেন, “তাঁকে দর্শন করলে আর ভয় নেই; তাঁর মায়ার ভেতর, বিদ্যা অবিদ্যা দুই আছে; দর্শনের পর নির্লিপ্ত হতে পারে। পরমহংস অবস্থায় ঠিক বোধ হয়। দুধে জলে আছে, হাঁস যেমন দুধ নিয়ে জল ত্যাগ করে। হাঁস পারে কিন্তু শালিক পারে না।”

১২৯০ সাল, সারদাদেবী দক্ষিণেশ্বরে এসেছেন। ঠাকুর বললেন, “তুমি বিষ্যুৎবারের বারবেলায় রওয়ানা হয়ে এসেছ বলে আমার হাত ভেঙেছে; যাও যাত্রা বদলে এস গে।” কথাগুলো হৃদয়হীন, কুসংস্কারাছন্ন। আবার এই কথাগুলোই ঠাকুরকে সাধারণ মানুষ বলে ভাবতে শিখিয়েছে। নিজের লোক না ভাবলে কি উনি সারদাদেবীকে ঐ কথা বলতে পারতেন?

যুবককালের ঠাকুরের আত্মবর্ণনা, “কুকুরের ওপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে খাওয়াতুম, আর নিজেও খেতুম, ধ্যান করতে বসলে শরীর এমন স্থির হয়ে থাকত যে পাখিরা মাথার ওপর এসে বসে থাকত।” পশু পাখিরাও তাঁকে নিজের মানুষ ভাবত। ফোড়ন ছাড়া রান্না ঠাকুরের নাপসন্দ। “এমন ফোড়ন দাও যেন শুয়োর গোঙায়”। এ তো আমার পাশের বাড়ির লোকের কথা। নরেন পাতলা ডাল পছন্দ করতেন না, তাই ঠাকুরের নির্দেশ, “ওর জন্যে ছোলার ডাল আর মোটা মোটা রুটি করে দেবে।” মনের মানুষ না হলে, সকলকে নিজের লোক না ভাবলে কি এমন নির্দেশ দেওয়া যায়?

দক্ষিণেশ্বরে ঠাকুর একদিন সকালে একজনকে দাঁতনকাঠি ভেঙে আনতে বললেন। একাধিক ডাল আনায় তিনি অসন্তুষ্ট, “শালা, তোকে একটা আনতে বললাম, তুই এত আনলি কেন? বুঝে সুঝে কাজ করতে হয়, কোন জিনিসের অপচয় করতে নেই।” এখানে আমরা এক হিসেবি ঠাকুরকে পাচ্ছি যিনি কোনও অপচয় পছন্দ করেন না। কোনও কিছু কিনতে গিয়ে ঠকা চলবে না, তাই বলছেন— “চারপাঁচটা দোকান ঘুরবি, ফাউ আদায় করবি।” এ তো আমার বাস্তব বোধসম্পন্ন ঠাকুর্দার কথা, আপনজনের কথা। একবার এক শিষ্য মহা ফ্যাসাদে পড়েছে। চাদর/কম্বল কেনা হয়ে গেছে, এবার ঠাকুরের কথামতো ফাউ চাই। দোকানদার জানায় ওদের দোকানে ফাউ দেবার চল নেই। “তা হবে না, আমার ঠাকুর বলেছেন ফাউ না নিয়ে না আসতে।” শেষে একটা রুমালে রফা হল।

তিনি চাইতেন না তাঁর নশ্বর দেহ চলে যাবার পর সংসার জীবনে সারদাদেবী কারও কাছে হেয় হন। “তুমি কামারপুকুরে থাকবে, শাক বুনবে, শাক ভাত খাবে… কারও কাছে একটা পয়সার জন্যে চিৎহাত কোরো না।” এ কথা তো কোনও সন্ন্যাসীর কথা নয়, দায়িত্বশীল স্বামীর কথা, যিনি চান না তাঁর স্ত্রী অপমানিত হোন।

দক্ষিণেশ্বরের গোবিন্দজীর মূর্তির পা ভেঙে গিয়েছে। বিশিষ্ট পণ্ডিতেরা বিধান দিলেন— ভগ্ন মূর্তিটি গঙ্গায় ফেলে দেওয়া হোক এবং সে জায়গায় অন্য নতুন মূর্তি স্থাপিত হোক। ঠাকুরকে জিজ্ঞেস করায় তিনি ভাবমুখে বললেন, “রানির জামাইদের কেউ যদি পড়ে পা ভেঙে ফেলত, তবে কি তাকে ত্যাগ করে আর একজনকে তার জায়গায় এনে বসানো হত? এখানেও সেই রকম করা হোক— মূর্তিটা জুড়ে যেমন পূজো হচ্ছে তেমন পুজো করা হোক। ত্যাগ করতে হবে কীসের জন্যে।” শুনে সকলেই হতবাক। এটাই ঠাকুরের মরমী বাস্তববোধ এবং ঈশ্বরকে আপন বোধের (পর নয়) লক্ষণ।

জিলিপি আমাদের অনেকের প্রিয়, ঠাকুরেরও। জিলিপি সম্বন্ধে ঠাকুরের উক্তি, “লাটসাহেবের গাড়ির চাকা। জিলিপি গোল চক্রের মত ঘোরানো আছে, ওপরে কিছু বোঝবার নেই কিন্তু মিষ্টি রসে ডুবে ভরপুর রয়েছে।” ঠাকুরের ভেতরে রসের সন্ধান আমরা প্রায়ই পাই। দেবী ভবতারিণীর কাছে ঠাকুর প্রার্থনা করেছেন, “আমাকে রসে বশে রাখিস মা।” তিনি রসে-বশেই থাকতেন, চিঁড়ে কলা সর্বস্ব বামুন হননি।

ঠাকুর অসম্ভব বাস্তব-বোধসম্পন্ন ছিলেন। “সংসারে মজা আছে বটে, কিন্তু উপভোগ করতে জানা চাই।” মনস্তাত্ত্বিক পর্যবেক্ষণ; মজাটাও পেতে হয়, পেতে জানতে হয়। এই বাক্যের মধ্যে অন্তর্নিহিত সত্য সম্ভবত, সব কিছুর মধ্যে আনন্দ আছে, উপভোগ করতে পারলে দুঃখ থাকে না। বাস্তববোধ কত প্রখর, —“সকলেই যদি সাধু হবে তবে তাদের দেখবে কে? এদের খাওয়া পরা কে দেবে?” কথামৃতকার শ্রী ম সন্ন্যাস নেননি, নাগ মহাশয়কে সন্ন্যাস দেননি; যার যেমন দরকার। একই কথা পরে শুনি সারদা মায়ের মুখে, “যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।”

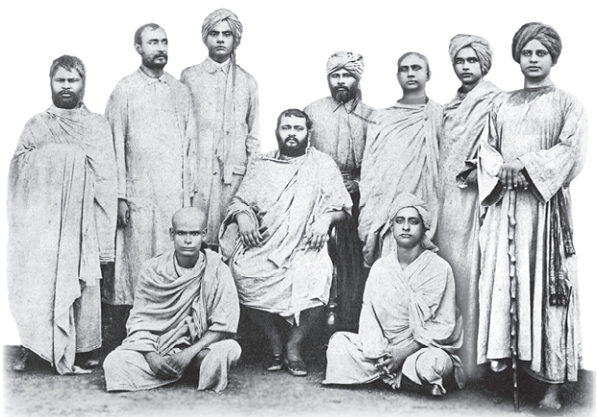

যে ক‘টা সংজ্ঞা আমাকে বিস্ময়াভিভূত করে রেখেছে, তার মধ্যে দুটো স্বামী বিবেকানন্দের, “যে নিজেকে বিশ্বাস করে না সে নাস্তিক।” “Education is the manifestation of the perfection already in man.” মানুষের ওপর কী প্রগাঢ় বিশ্বাস! অন্য সংজ্ঞাটা ঠাকুর রামকৃষ্ণের। “তপস্যা বা সাধনা- অভীষ্টবিশেষ লাভ করার জন্যে মনের যে একান্ত চেষ্টা, তাকেই তপস্যা বা সাধনা বলে।” সেই জন্যে স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে, যে বিজ্ঞানী বছরের পর বছর গবেষণা করে জীবনদায়ী ঔষধ আবিস্কার করেন তাঁর তপস্যা অনেক বেশি একজন সাধুর গুহায় বসে তপস্যা করার থেকে।

কথামৃতকার শ্রী ম সন্ন্যাস নেননি, নাগ মহাশয়কে সন্ন্যাস দেননি; যার যেমন দরকার। একই কথা পরে শুনি সারদা মায়ের মুখে, “যেখানে যেমন, সেখানে তেমন।”

শোনা যায় ঠাকুর পছন্দ করতেন না নরেনের মাথার চুলের টেরি কাটা—স্টাইল। একদিন স্বহস্তে তিনি প্রিয় শিষ্যের মাথার চুল এলোমেলো করে টেরি ভেঙে দিয়েছিলেন। কাউকে আপন না ভাবলে কি এ কাজ করা যায়?

আমার সুপুরুষ দাদা অমরনাথের সঙ্গে আমি যেরকম ব্যবহার করতে পারি, সে রকমই আর এক ঘটনা। কালীবাড়িতে একজনের জামাই এসেছিল। খুব গৌরবর্ণ। ঠাকুর সারদামাকে বললেন, “আমরা দুজনে পাশাপাশি পঞ্চবটীতে বেড়াব, তুমি দেখবে কার রং ফরসা।” রসিক মানুষ।

একবার ভাগ্নে হৃদয়ের প্রশ্ন সারদামাকে, “মামী, তুমি মামাকে বাবা বলে ডাক না?”

সারদামায়ের উত্তর, “উনি বাবা কি বলছ? মাতা, পিতা, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন—সবই উনি।”

সারদামা জানতেন, সর্বসমক্ষে স্বীকার করলেন উনি (ঠাকুর) সবার বন্ধু, আত্মীয়, নিজের লোক, প্রাণের লোক।

ভবতারিণীর মন্দিরে রানি রাসমণি অন্যমনস্ক হয়ে ঠাকুরের গান শুনছেন ও একই সঙ্গে মামলার কথা চিন্তা করছেন, অমনি ঠাকুরের এক চড় তাঁর গালে পড়ল (মতান্তরে পিঠে চড়)। গঙ্গার ঘাটে জয় মুখুজ্যে অন্যমনা হয়ে জপ করছেন, তাঁর গালেও ঠাকুর এক চড় মারলেন। কথায় বলে শাসন করা তারই শোভা পায় যে ভালোবাসে। ঠাকুর যে সবার ভালোবাসার মানুষ, তাই তিনি শাসন করতে পারেন সামাজিক পদমর্যাদা ব্যতিরেকে।

এবার আসি ঠাকুরের বালকভাব প্রসঙ্গে। এমনই বালকভাব সবার সঙ্গে, সবাইকে বাল্যবন্ধু ভাবেন। এমনই এক ঘটনা। পরমহংস তখন প্রৌঢ়। হরিপ্রসন্নের আত্মকথা— ‘ঠাকুর তাঁর ছোট খাটটিতে বসে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। আমিও তখন যাব মনে করে তাঁকে প্রণাম করে উঠে দাঁড়িয়েছি, এমন সময় ঠাকুর আমায় বললেন, “তুই কুস্তি লড়তে পারিস? আমার সঙ্গে লড়তে পারবি? লড় তো দেখি একহাত।” এই বলে ঠাকুর সোজা হয়ে মেজের ওপর দাঁড়ালেন। আমার শরীর খুবই বলিষ্ঠ ছিল, দেখতেও পালোয়ানের মত চেহারা। তাঁর কথা শুনে আমি তো একেবারে স্তম্ভিত। ভাবতে লাগলাম, ভাল রে ভাল, এ কেমন সাধুকে দেখতে এলাম, সাধু কুস্তি লড়তে চায়! যাই হোক আমি তাঁকে বললাম, “হ্যাঁ, কুস্তি লড়তে জানি বইকি!” এদিকে ঠাকুর দাঁড়িয়ে পালোয়ানদের মতন তাল ঠুকতে আরম্ভ করে দিয়েছেন। আর মৃদু মৃদু হাসছেন। ক্রমে তিনি আমার দিকে এগিয়ে এসে আমায় জোরে ঠেলতে লাগলেন। তা তিনি আমার সঙ্গে পারবেন কেন? আমি তাঁকে ঠেলে নিয়ে দেয়ালের গায়ে চেপে ধরলাম। ঠাকুর তখনো কিন্তু হাসছেন আর আমায় জোরে ধরে আছেন। …খানিক পরে ঠাকুর আমায় ছেড়ে দিয়ে হাসতে হাসতে বলছেন, “কেমন রে, হারিয়েছিস তো?”

ঠাকুরের এমন ভাব ও আচরণ অপরিচিতের সঙ্গেও। তাই তাঁদের (নব পরিচিত) আচরণও সেইরকম হত আপন মনে করে। ঠাকুর বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন।

শ্রীরামেকৃষ্ণ— “আজ সাগরে এসে মিললাম। এত দিন খাল বিল হদ্দ নদী দেখেছি, এইবার সাগর দেখছি।” (সকলের হাসি)।

বিদ্যাসাগর (সহাস্যে)— “তবে নোনা জল খানিকটা নিয়ে যান!”

শ্রীরামকৃষ্ণ— “না গো! নোনা জল কেন? তুমি তো অবিদ্যার সাগর নও, তুমি যে বিদ্যার সাগর।” (সকলের হাসি) “তুমি ক্ষীর সমুদ্র।”

শ্রীরামকৃষ্ণ— “একবার বাগান দেখতে যাবেন, রাসমণির বাগান। ভারি চমৎকার জায়গা।”

বিদ্যাসাগর— “যাব বইকি। আপনি এলেন আর আমি যাব না!”

শ্রীরামকৃষ্ণ— “আমার কাছে? ছি! ছি!”

বিদ্যাসাগর— “সে কি! এমন কথা বললেন কেন? আমায় বুঝিয়ে দিন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ— (সহাস্যে) “আমরা জেলে ডিঙি।” (সকলের হাসি) “খাল বিল, আবার বড় নদীতেও যেতে পারি। কিন্তু আপনি জাহাজ, কি জানি চড়ায় পাছে লেগে যায়।” সকলের হাসি। বিদ্যাসাগর সহাস্যবদন, চুপ করে হাসছেন। ঠাকুরও হাসছেন। ঠাকুর নিজেও রসে বশে থাকতেন, সবাইকেও রাখতেন।

অধর (ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট বঙ্কিমকে দেখিয়ে ঠাকুরের প্রতি)— “মহাশয়, ইনি ভারি পণ্ডিত, অনেক বই-টই লিখেছেন। আপনাকে দেখতে এসেছেন। ইঁহার নাম বঙ্কিমবাবু।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (সহাস্যে)— “বঙ্কিম! তুমি আবার কার ভাবে বাঁকা গো!”

বঙ্কিম (হাসতে হাসতে)— “আর মহাশয়! জুতোর চোটে। (সকলের হাসি) সাহেবের জুতোর চোটে বাঁকা।”

আবার প্রয়োজনে এই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশও বদলে যেত, কঠোর বাক্য বের হতো তখন।

(বঙ্কিমের প্রতি)— “আচ্ছা, আপনি কি বলেন, মানুষের কর্তব্য কী?”

বঙ্কিম (হাসতে হাসতে)— “আজ্ঞা, তা যদি বলেন, তাহলে আহার, নিদ্রা ও মৈথুন।”

শ্রীরামকৃষ্ণ (বিরক্ত হয়ে)— “এঃ! তুমি তো বড় ছ্যাঁচড়া!…”

ঠাকুর, শিষ্য ও ভক্তদের সাথে সহজভাবে, সখ্যভাবে মিশতেন। হাসি ঠাট্টা, রসে বশে থাকতেন। শ্রীরামকৃষ্ণ (হাসতে হাসতে সকলের প্রতি)— “একটা কথা মনে পড়ে আমার হাসি পাচ্ছে। শোনো, একটা গল্প বলি। একজন নাপিত কামাতে গিয়েছিল। একজন ভদ্রলোককে কামাচ্ছিল। এখন কামাতে কামাতে তার একটু লেগেছিল। আর সে ভদ্রলোক তখন কিছুটা ক্ষুব্ধ হয়ে ‘ড্যাম‘ (Damn) বলে উঠেছিল। নাপিত কিন্তু ড্যামের মানে জানে না। তখন সে ক্ষুর-টুর সব সেখানে রেখে, শীতকাল, জামার আস্তিন গুটিয়ে বলে, তুমি আমায় ড্যাম বললে, এর মানে কী, এখন বল। সে লোকটি বললে, আরে তুই কামা না; ওর মানে এমন কিছু নয়, তবে একটু সাবধানে কামাস। সে নাপিতও ছাড়বার পাত্র নয়, সে বলতে লাগল, ড্যাম মানে যদি ভাল হয়, তাহলে আমি ড্যাম, আমার বাপ ড্যাম, আমার চোদ্দপুরুষ ড্যাম।” (সকলের হাসি) “আর ড্যাম মানে যদি খারাপ হয়, তাহলে তুমি ড্যাম, তোমার বাবা ড্যাম, তোমার চোদ্দপুরুষ ড্যাম।” (আবার হাসি) “আর শুধু ড্যাম নয়। ড্যাম ড্যাম ড্যাম ড্যা ড্যাডাম ড্যাম।” এবার সবাই উচ্চস্বরে হাসতে হাসতে প্রায় গড়াগড়ি যাবার যোগাড়। এ কেমন সন্ন্যাসী, যিনি ভাবে বিভোর, মাঝে মাঝেই বাহ্যজ্ঞান রহিত হন, আবার এমন রসিক। পরমহংস বলেই সম্ভব। তিনি পরমহংস, তিনি অবতার বরিষ্ঠ, কিন্তু তিনি আমাদের কাছে মনের মানুষ, প্রাণের মানুষ, ভালোবাসার মানুষ। যাঁকে ভক্তি করার থেকে বেশি ভালোবাসা যায়।

তথ্য ঋণঃ

* সৎপ্রসঙ্গে স্বামী বিজ্ঞানানন্দ — স্বামী অপূর্বানন্দ

* ধ্যানলোকে শ্রীরামকৃষ্ণ — স্বামী চেতনানন্দ

* শ্রীশ্রী মায়ের কথা (অখণ্ড) — উদ্বোধন

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলাপ্রসঙ্গ — স্বামী সারদানন্দ

* শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ কথামৃত — শ্রী ম

কৃতজ্ঞতা:

* স্বামী ইষ্টেশানন্দ

* অমরনাথ মুখোপাধ্যায়

স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক, পাহাড়িয়া এবং ভ্রামণিক, আলোকচিত্র শিল্পী (জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পুরস্কার প্রাপ্ত), ললিত কলা একাডেমী পুরস্কার প্রাপ্ত (অনার মেন্সান), ‘Federation International de la Arte Photograhoque’ থেকে Excellence Honors প্রাপ্ত (EFIAP)। এছাড়াও তিনি একজন প্রকৃতি প্রেমিক ও পুষ্পপ্রেমিক। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশের পুষ্প প্রদর্শনীর বিচারক। ওঁর লেখা প্রকাশিত বিভিন্ন পত্রপত্রিকায়।

2 Responses

অসামান্য লেখা। বাঃ! অনেক কিছু শিখলাম

ধন্যবাদ রথীন। ঠাকুরের কথা শেষ হয়না, অনুভবের অন্ত নেই।