শুরু করা যাক ৭০ বছর আগে গৌরকিশোর ঘোষকে লেখা একটি চিঠি দিয়ে। পত্রদাতা জানাচ্ছেন ‘এই কলকাতায়’ এবং ‘রূপদর্শীর নকশা’ পড়ে ‘আমার মন ৫০ বছর কমে গেছে।… আপনি শুধু দর্শী নন, প্রদর্শকও বটে।’ তিনি আরও বলেন, ‘সূক্ষ্ম দৃষ্টি আর আশ্চর্য প্রকাশশক্তি’ গৌরকিশোরকে ‘বাহাদুর লেখক’ করে তুলেছে। ২৫/৩/৫৩ তারিখে চিঠিটি লিখেছিলেন রাজশেখর বসু। গৌরকিশোর তখন তিরিশের কাছাকাছি। একশো পেরিয়ে, গৌরকিশোরের লেখার আবেদন আজও অম্লান। যে বই পড়ে বাংলার পরশুরাম আপ্লুত, সেই ‘রূপদর্শীর নকশা’র মুখবন্ধে গৌরকিশোর লিখছেন, ‘দেশ’ পত্রিকার সম্পাদক সাগরময় ঘোষ তাঁকে বলেন, ‘জীবনের কিছু তাজা ছবি আমায় এনে দাও।’ তারই খোঁজে তিনি হানা দেন বড়বাজারে, গড়ের মাঠে, জু বাগানে (চিড়িয়াখানা) আর পাবলিক বাসে তো বটেই। শুরুতেই গৌরকিশোর স্পষ্ট বলে দেন, ‘লেখার ছি ছি আমার প্রাপ্য, বাহা বাহা পাওনা সাগরময় ঘোষের।’ সেটাই স্বাভাবিক, কারণ রূপদর্শী নামকরণ করেছিলেন প্রবাদপ্রতিম সম্পাদকই।

রূপদর্শীর সব লেখায় যোগ্য সঙ্গত করেছিলেন চিত্রশিল্পী অহিভূষণ মালিক। তাঁর সম্পর্কে লেখক জানাচ্ছেন, উনি না থাকলে তিনি ‘কানা’ হয়ে যেতেন। ‘সত্যযুগ’ হয়ে ‘আনন্দবাজার’, দু’জনের চার দশকের সম্পর্ক নিছক পেশাগত ছিল না। সেটি পৌঁছেছিল পারিবারিক স্তরেও। অহিভূষণের কনিষ্ঠ পুত্র এবং রাজ্য হেরিটেজ কমিশনের ওএসডি বাসুদেব মালিকের কথায়, ‘রূপদর্শীর নকশা, রূপদর্শীর সংবাদভাষ্য, রূপদর্শীর সোচ্চার চিন্তা, ব্রজবুলি’, সব ক’টিতেই গৌরকাকার লেখা আর বাবার লাইন ড্রয়িং, দুইয়ের তালমিলই এই জুটিকে জনপ্রিয় করে তোলে। এর পাশাপাশি, দুই পরিবারের মধ্যে নিয়মিত যাওয়া আসাও ছিল।’

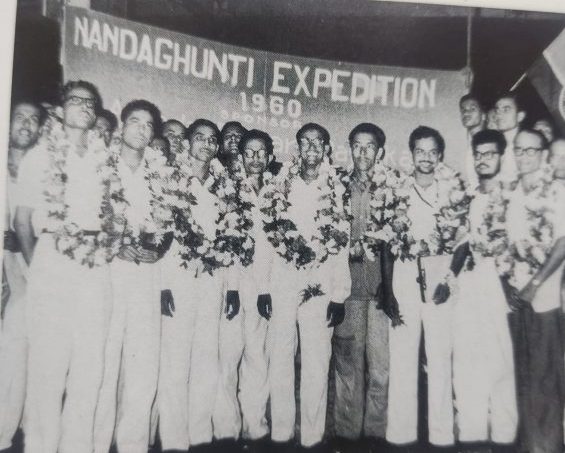

ছয়ের দশকের শুরুতে এক নতুন অভিজ্ঞতায় সওয়ার হলেন গৌরকিশোর। পশ্চিমবঙ্গের প্রথম পর্বত অভিযানে, গাড়োয়ালের ২১,০০০ ফুট উচ্চতার নন্দাঘুন্টির উদ্দেশে অন্যান্য অভিযাত্রীদের সঙ্গে রওনা হলেন আনন্দবাজার পত্রিকার গৌরকিশোর ঘোষ এবং আলোকচিত্রী বীরেন্দ্রনাথ সিংহ। অভিযানের প্রধান উৎসাহদাতা ছিলেন আনন্দবাজারের তৎকালীন কর্ণধার অশোক কুমার সরকার। সেই অভিযানের অন্যতম সদস্য বিশ্বদেব বিশ্বাসের ‘পাহাড় থেকে পাহাড়ে’ পড়ে জানতে পারছি, অন্যান্য পর্বতারোহীদের সমকক্ষ হতে সব রকম চেষ্টা করেছিলেন গৌরকিশোর। ক্লাইম্বিং বুট পরে কলকাতার রাস্তায় হাঁটা অভ্যাস করা থেকে অভিযানের সময় নিজের ভারী রুকস্যাক নিজে বয়ে শেরপাদের এই ‘মোটা সাহেব’ প্রমাণ করে দেন ‘জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য, চিত্ত ভাবনাহীন।’ নন্দাঘুন্টির দিনলিপি এবং সেই শৃঙ্গ জয় বাঙালি পাঠককে পর্বতারোহণে আগ্রহী করে তোলে। সেই ট্রাডিশন সমানে চলেছে দেবাশিস বিশ্বাস, পিয়ালি বসাকের মতো অভিযাত্রীর হাত ধরে।

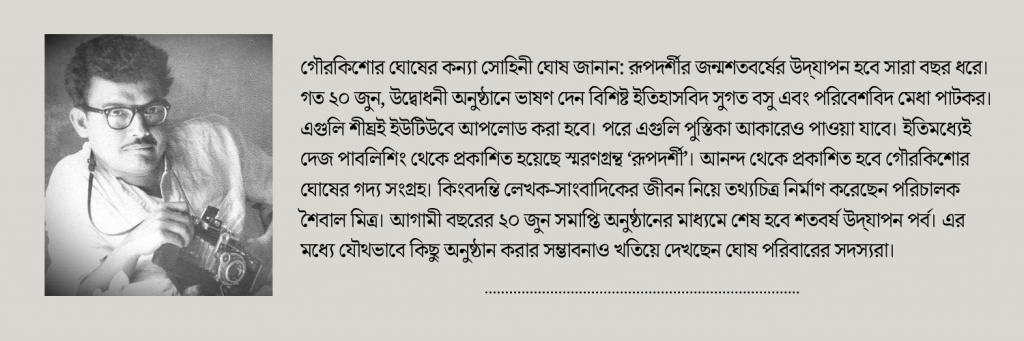

ছয়ের দশকের শেষ ভাগ। রাজ্যে নকশাল আন্দোলন তখন তুঙ্গে। এই হিংসার রাজনীতির বিরুদ্ধে এতটাই সোচ্চার ছিলেন গৌরকিশোর, যে নকশালরা বরাহনগর বাজারের সামনে তাঁর মৃত্যুদণ্ডের পরোয়ানা লটকে দেয়। বাড়িতে আসে হুমকি চিঠিও। গৌরকিশোর তো এতে দমলেনই না, বরং দেশ পত্রিকার পরবর্তী সংখ্যায় রূপদর্শীর সংবাদভাষ্যে লিখলেন ‘আত্মগোপনকারী ঘটক মহাশয়’ শীর্ষক কলাম। লেখকের কনিষ্ঠা কন্যা সোহিনী ঘোষ এক সাক্ষাৎকারে বললেন, ‘বাবাকে কী ভাবে মারা যেতে পারে তাই নিয়ে তিনি নিজেই মধ্য কলকাতার ভবানী দত্ত লেনে নকশাল কর্মীদের সঙ্গে এক আলোচনায় বসেন।’ এমন আলোচনা ভেস্তে যাওয়াই স্বাভাবিক। এর কিছুদিন পরেই শুরু হয় বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ। সেই যুদ্ধের সাক্ষী থাকতে গৌরকিশোর ছুটে যান চুয়াডাঙায়। ১৯৭১-এর এপ্রিলে এক প্রতিবেদনে তিনি লেখেন, চুয়াডাঙায় পাক-সেনার বোমাবর্ষণের পরেও মুক্তিফৌজের মনোবল অটুট। তাদের সাউথ-ওয়েস্ট কমান্ডের প্রধান আশাবুল হক তাঁকে বলেন, ‘পেট্রল আর গুলি আমাদের কাছে রক্তের মতো দামি।’

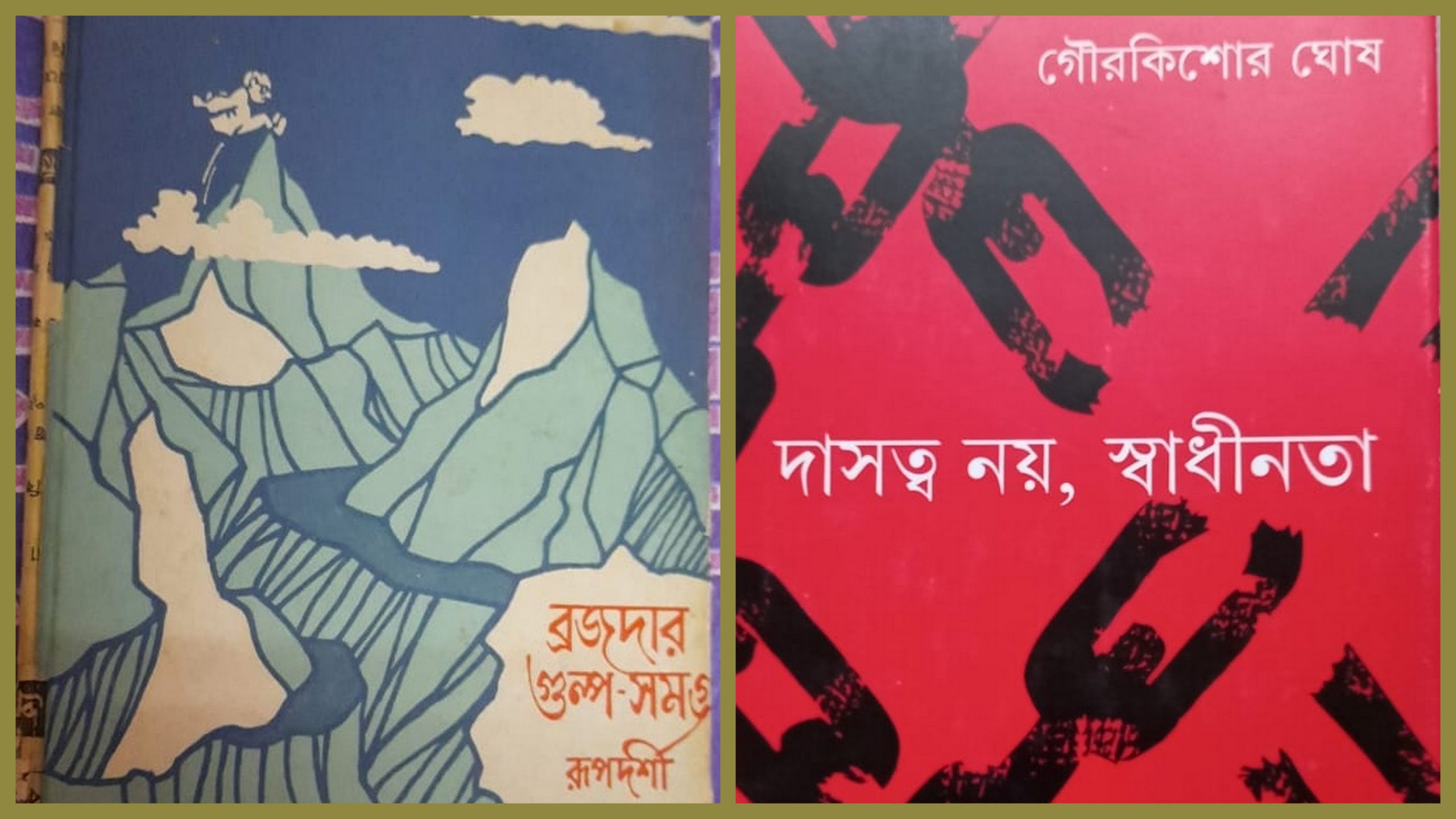

গৌরকিশোরের নির্ভীক সাংবাদিকতার চূড়ান্ত উদাহরণ পাওয়া যায় জরুরি অবস্থার সময়, ১৯৭৫ সালে। বিশিষ্ট লেখক এবং ‘কলকাতা’ পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতির্ময় দত্তের কন্যা কঙ্কাবতী দত্ত জানান জরুরি অবস্থার বিরুদ্ধে এক ইস্তাহারে সই দেবার আর্জি নিয়ে গৌরকিশোরের দ্বারস্থ হয়েছিলেন তাঁর বাবা। গৌরবাবু সইয়ের পরিবর্তে নিজের লেখা প্রবন্ধ ‘কলকাতা’ পত্রিকাকে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। পত্রিকার বর্ষা সংখ্যায় বেরোয় দুটি ঐতিহাসিক লেখা, ‘ইন্দিরা, দেশ, গণতন্ত্র’ এবং ‘পিতার পত্র’। এরপরই মিসা আইনে গ্রেপ্তার হন গৌরকিশোর। আত্মগোপন করেন জ্যোতির্ময়। গৌরকিশোর জেল থেকে ছাড়া পান এক বছর পর, ’৭৬-এর অক্টোবরে। ২০১৫ সালে প্রকাশিত ‘দাসত্ব নয়, স্বাধীনতা (আনন্দ পাবলিশার্স)’ বইয়ে দুটি লেখাই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে। প্রথমটিতে গৌরকিশোর লেখেন, এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর নির্বাচন খারিজ হয়ে যাওয়ায় তিনি ‘ভয় পেলেন। এবং শেষ পর্যন্ত স্থৈর্য হারিয়ে ফেললেন। ফলে তিনি দলের উপর নির্ভর না করে চাটুকারদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। এই অবস্থা গণতন্ত্রের পক্ষে অত্যন্ত অস্বাস্থ্যকর।’ দ্বিতীয়টিতে স্কুলপড়ুয়া পুত্র ভাস্কর ঘোষকে তিনি লিখেছিলেন, ‘তুমি আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলে, বাবা তুমি মাথা মুড়িয়েছ কেন? আমি তোমাকে বলেছিলাম, সরকার জরুরী অবস্থা ঘোষণা করে আমার স্বাধীনভাবে লেখার অধিকার কেড়ে নিয়েছেন।… আমি সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ জানাবার জন্যই মাথা মুড়িয়ে ফেলেছি।’ চিঠির শেষে তিনি লিখছেন, ‘গণতান্ত্রিক বাতাবরণে তোমরা বড় হয়ে ওঠো, এই কামনা।’

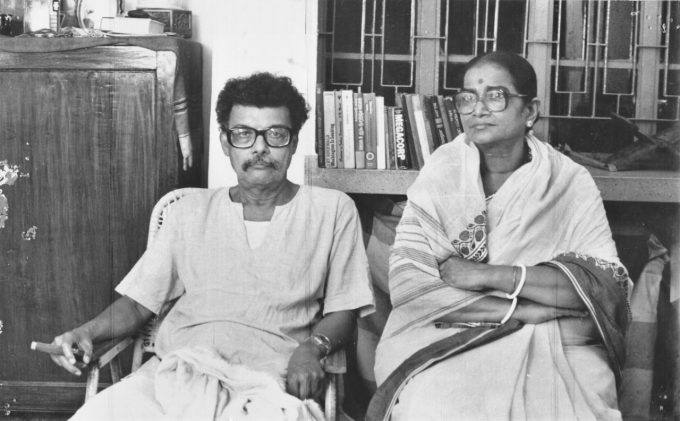

লেখকপুত্র ভাস্কর ঘোষের তখন কৈশোরকাল। তাঁর কথায়, ‘আমি তখন তেরো। ফলে সেই চিঠি পড়ে তাৎক্ষণিক কোনও প্রতিক্রিয়া হয়নি। কিন্তু চার দশক পর, সময়ের অভিঘাতে এখন তার গুরুত্ব বুঝতে পারি। সেই চিঠি আজ বহু ভাষায় অনুদিত হয়ে আলোড়ন তুলেছে।’ যে মানুষটি আর্থিক নিরাপত্তা আর বাক স্বাধীনতার দ্বন্দ্বে চিরকাল দ্বিতীয়টিকেই বেছে নিয়েছিলেন, সে ক্ষেত্রে পারিবারিক সহযোগিতার কাঠামোটি (সাপোর্ট সিস্টেম) মজবুত হওয়া দরকার ছিল। সেখানে শক্ত হাতে হাল ধরেছিলেন গৌরকিশোরের সর্বংসহা স্ত্রী শীলা ঘোষ। সোহিনীর কথায়, ‘বাবার যুদ্ধে আমার সাহসিনী মা সমানভাবে সঙ্গত করে গিয়েছেন। জরুরি অবস্থার সময় বাবা যখন জেলে, তখন মা আদালতে মামলা করে বাবার জন্য বিশেষ কারাবন্দির (সি ক্যাটেগরি) মর্যাদা আদায় করে আনেন।’

ছ’দশক ধরে, বাংলা সংবাদপত্র বলতে বোঝাত মূলত ‘আনন্দবাজার’ আর ‘যুগান্তর’কে। আটের দশকের গোড়ায় তাদের তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্যে ফেলে নতুন কাগজ ‘আজকাল।’ সম্পাদক গৌরকিশোর ঘোষ। ২৫ মার্চ, ১৯৮১ সালের সকালে হকারদের ‘আজকাল,’ ‘আজকাল’ চিৎকার আজও বেশ মনে আছে। সত্যজিৎ রায়ের করা মাস্টহেড, ঝকঝকে ছাপা ও ছবি, উন্নত মানের নিউজপ্রিন্ট এবং অসাধারণ খেলার পাতার মাধ্যমে কাগজটি পাঠকমনে পাকাপাকি জায়গা করে নেয়। ‘আজকাল’ দিয়ে যাঁদের পেশাগত জীবন শুরু, তাঁদের কাছে শোনা, যে সাংবাদিক নির্বাচনের কঠিনতম প্রক্রিয়া ছিল এই কাগজেই। সেই চাকরি পাওয়ার পর নতুনদের হাতেখড়ি দেওয়ার পাঠ দেওয়ার দায়িত্ব ছিল গৌরকিশোরের বন্ধু এবং ‘দ্য স্টেটসম্যান’ এর প্রবাদপ্রতিম সাংবাদিক হামদি বে-র উপর। এর পাশাপাশি, মহিলা সাংবাদিকদের তথাকথিত কঠিন বিটে পাঠানো এবং নাইট শিফটে কাজ করার সুযোগ দেওয়ার ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা ছিল গৌরকিশোরের। অন্য দিকে বাংলার মুসলিম সমাজের হাল হকিকত নিয়ে নিয়মিত কলাম লেখানোর ভাবনা ছিল তাঁরই।

সেই সময়ের একটি ঘটনা ‘আজকাল’-এর ব্যতিক্রমী চরিত্রের পাশাপাশি গৌরকিশোরের মরমী মনকেও চিনিয়ে দেয়। একবার সৈকত ধর নামে এক শিশু পাঠক অনুযোগ করে, কাগজে ছোটদের জন্য কিছুই থাকে না। এরপরই কাগজে প্রকাশিত হল আলিপুর চিড়িয়াখানার একটি বাঘের ছবি। নীচে ক্যাপশন গেল, ‘সৈকত ধরকে আজকাল সম্পাদকের উপহার।’ এই সৈকতই গৌরকিশোর ঘোষকে তাঁর ম্যাগসাইসাই পুরস্কার প্রাপ্তির পর চিঠিতে অভিনন্দন জানায়। ১৯৮১ সালের অগস্টে, ফিলিপিন্সের প্রাক্তন প্রেসিডেন্ট রেমন ম্যাগসাইসাই নামাঙ্কিত পুরস্কার লাভ গৌরকিশোরের জীবনে এক মাহেন্দ্রক্ষণ। সাংবাদিকতা, সাহিত্য ও সৃজনশীল শিল্প বিভাগে পাওয়া সেই পুরস্কারের সঙ্গে থাকা মানপত্রে রেমন ম্যাগসাইসাই অ্যাওয়ার্ড ফাউন্ডেশনের পক্ষ থেকে বলা হয়, ‘ভারতের জাতীয় জীবনে পিছিয়ে পড়া মানুষ ও জনজাতিগুলি যাতে তাদের সঠিক অবস্থান খুঁজে পায় তার জন্য শিল্প এবং সক্রিয়তার (অ্যাক্টিভিজম) মাধ্যমে গৌরকিশোরের এই সহানুভূতিশীল সংগ্রামকে আমরা স্বীকৃতি জানালাম।’

লেখালেখির পাশাপাশি, বিবেকের ডাকে বহু জায়গায় ছুটে গিয়েছেন গৌরকিশোর। সেটা কখনও ১৯৮৯ সালে দাঙ্গা-বিধ্বস্ত ভাগলপুরে, আবার কখনও ১৯৯২ সালে বাবরি মসজিদ ধূলিসাৎ হওয়ার পর শান্তি ফেরাতে কলকাতার খিদিরপুর অঞ্চলে। বহু আগেই ছেলেকে লেখা চিঠিতে তিনি বলেছিলেন, ‘আমি ভাড়াটে কলমবাজ হতে চাই না।’ শতবর্ষে গৌরকিশোরের মূল্যায়ন করতে গিয়ে এ যুগের বিশিষ্ট সাংবাদিক পরঞ্জয় গুহ ঠাকুরতা বললেন, ‘সাংবাদিক আর অ্যাক্টিভিস্টের মধ্যে বিরোধ কোথায়? আমার একাধিক পরিচয় থাকতেই পারে। আমি একইসঙ্গে ভারতের নাগরিক, বাঙালি, কারও স্বামী, কারও বাবা।’ পরঞ্জয়ের মতে, ‘এ যুগে নিরপেক্ষ কে? যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে, যারা ক্ষমতায় থেকে তার অপব্যবহার করছে, তাদের বিরুদ্ধে আমি তো থাকবই। এটাই আমার বায়াস বা পক্ষপাত। অন্য দিকে যারা গরিব, নিরীহ বা দুর্বল, তাদের সঙ্গেই আমি আছি। এটাই আমার বায়াস। এই বায়াস গৌরবাবুরও ছিল। আজীবন নির্ভয়ে লিখে গিয়েছেন, কোথাও মাথা নোয়াননি।’

মধ্য-ষাট থেকে মধ্য-সত্তর, এই এক দশক গৌরকিশোরকে খুব কাছ থেকে দেখেছেন বিশিষ্ট সাংবাদিক ও জনসংযোগ বিশেষজ্ঞ বিশ্বজিৎ মতিলাল। তাঁর বয়ানে উঠে এল কিছু আটপৌরে স্মৃতি। ‘গৌরদা আর আমি বসতাম একই তলায়। উনি আনন্দবাজারে আর আমি ‘হিন্দুস্তান স্ট্যান্ডার্ড’-এ। রমাপদ চৌধুরী আমার মেজমামার বন্ধু হওয়া সত্ত্বেও, এত রাশভারী ছিলেন যে ওঁর কাছে ঘেঁষতেই ভয় হত। অন্য দিকে গৌরদার কাছে ছিল আমাদের অবারিত দ্বার। নামী মানুষ হয়েও তিনি ছিলেন কাছের মানুষ। পরতেন পাঞ্জাবি-ফতুয়ার মাঝামাঝি এক রকম জামা, যাকে আমরা মজা করে বলতাম পান্তুয়া। ধুতির কোঁচা চলে আসত হাঁটু পর্যন্ত। পায়ে নিউ-কাট জুতো, বগলে ছাতা। কেবল মনে হত, এ যেন সংসারে এক সন্ন্যাসী।

রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রীতি ছিল গৌরকিশোর চরিত্রের এক উল্লেখযোগ্য দিক। তাঁর অপ্রচলিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংগ্রহ ছিল ঈর্ষণীয়। জেলবন্দি অবস্থায় বাড়িতে লেখা চিঠিতে তিনি বলছেন, ‘এই গানগুলি সর্বদা গাইবে,

১। সংকোচেরও বিহ্বলতা

২। কেন রে এই দুয়ারটুকু

৩। যদি তোর ডাক শুনে কেউ

৪। তোর আপনজনে ছাড়বে তোরে

৫। এ বার তোর মরা গাঙে

শুধু তা-ই নয়, ম্যাগসাইসাই পুরস্কারের জবাবী ভাষণেও রূপদর্শীর মুখে ছিল রবীন্দ্রগানের উল্লেখ। বিদেশের মাটিতে দাঁড়িয়ে নিজের বিপুল কর্মজীবনের স্বীকৃতি নিতে নিতেও বলে উঠেছিলেন– ‘ডান হাতে তোর খড়্গ জ্বলে, বাঁ হাত করে শঙ্কাহরণ।’

কৃতজ্ঞতা: সাহানা নাগ চৌধুরী, সোহিনী ঘোষ, ভাস্কর ঘোষ, অঞ্জনা মালিক

দু’দশক ইংরেজি সংবাদপত্রের কর্তার টেবিলে কাটিয়ে কলমচির শখ হল বাংলায় লেখালেখি করার। তাঁকে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন কয়েকজন ডাকসাইটে সাংবাদিক। লেখার বাইরে সময় কাটে বই পড়ে, গান শুনে, সিনেমা দেখে। রবীন্দ্রসঙ্গীতটাও নেহাত মন্দ গান না।