বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় সাধারণভাবে রাষ্ট্রের দ্বারা, বা কোনও শক্তিশালী সংগঠনের দ্বারা। ইদানীংকালে শিল্পপতি এবং কোটি কোটিপতিরাও বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করছেন, বেসরকারিভাবে। মূলত বিদ্যাবিক্রয়ের জন্য। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ইতিহাস নানা দিক থেকেই আলাদা। ইংরেজিতে যাদের institution-builder বা প্রতিষ্ঠান-নির্মাতা বলা হয়, কবিরা ঠিক সেই জাতের কর্মবীর হবেন, তা আমরা খুব একটা প্রত্যাশা করি না। তবু সংসারে নিয়ম যেমন আছে, তার ব্যতিক্রমও থাকে, এবং আমাদের বাঙালিদের ইতিহাস আর সংস্কৃতিতে পৃথিবীর এক অত্যাশ্চর্য অঘটন, এক ব্যতিক্রমস্য ব্যতিক্রম দেখা গিয়েছিল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নামক ব্যক্তির আবির্ভাবের মধ্যে। তার জন্য, সুখের কথা, আমাদের বাঙালিদের কোনও সাধনা বা পরিশ্রম করতে হয়নি। উলটোপক্ষে, শুধু বাঙালির নয়, সারা পৃথিবীর মানুষের প্রাপ্তির ভাণ্ডার উপচে পড়েছে।

জানি না, সমাজবিজ্ঞান এ সব আকস্মিক ঘটনার কী ব্যাখ্যা দেয়। ওই মানুষটি, তাঁর কী মতি হয়েছিল কে জানে, আরও বহু বহু বিচিত্র ধরনের কাজ করার সঙ্গে সঙ্গে কিছু অসাধারণ প্রতিষ্ঠানও নির্মাণ করে গেছেন। আর নির্মাণ করেছেন মূলত, বলা যায় ভিক্ষা করে, যদিও পরে রাষ্ট্র তার দায়িত্ব নিয়েছে, মূলত তাঁর সুহৃদ মহাত্মা গান্ধীর নির্দেশে। সেই বিশ্বভারতী নামে বিশ্ববিদ্যালয় এখন একশো বছর ছুঁতে চলেছে। যেভাবে চলেছে তা আমাদের কাছে আকাঙ্ক্ষিত ছিল কি না, সেই আলোচনায় আমরা যাব না।

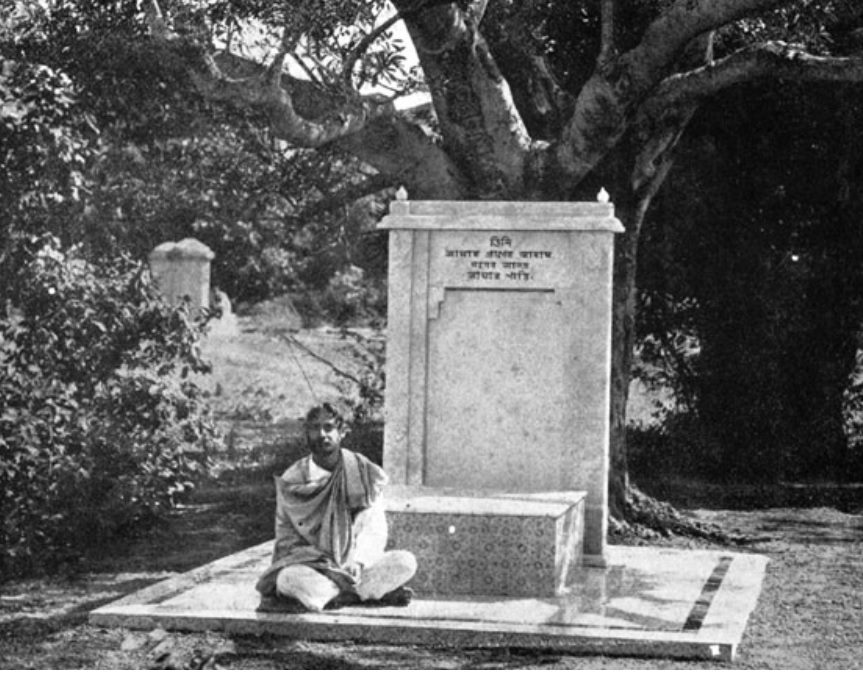

আমরা সবাই জানি, বিশ্বভারতী দিয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতিষ্ঠান-নির্মাণের সূত্রপাত হযনি, শুরু হয়েছিল একটি ছোট স্কুল দিয়ে, একেবারে শিশুদের জন্য। তার নাম ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয়। বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার একুশ বছর আগে, ১৯০১-এ, তা শুরু হয়েছিল ব্রহ্মচর্যবিদ্যালয় নামে। এই স্কুলের প্রতিষ্ঠা অনেকটা নাটকীয়, কারণ এর পিছনে ছিল রবীন্দ্রনাথের শিশুশিক্ষা সম্বন্ধে একটি সম্পূর্ণ নতুন দর্শন, যা তখনকার সাম্রাজ্যের বা উপনিবেশের চাপিয়ে দেওয়া শিক্ষাপ্রণালীর থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। অর্থাৎ একটি প্রতিবাদী শিক্ষাদর্শন সে স্কুলের ভাবনা ও রূপায়ণের মূলে। তা নিয়ে প্রচুর আলোচনা হয়েছে, মহামতি লেনিন থেকে শুরু করে বহু বহু মানুষ তাতে আগ্রহী ছিলেন বলে আমরা জানি।

শান্তিনিকেতনের এই স্কুলের আদলে স্কুল তৈরি হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় বা দক্ষিণ ভারতে কৃষ্ণমূর্তি বা অন্যান্য আশ্রমে। কিন্তু এ শিক্ষা মূলত শিশুদের দিয়ে শুরু, শিশুবিকাশের শিক্ষা, যে সম্বন্ধে তাঁর ‘শিক্ষা’ গ্রন্থে, ‘জীবনস্মৃতি’তে তিনি বারবার ব্যাকুলভাবে বলেছেন। এ একধরনের মনুষ্যত্ব নির্মাণের শিক্ষা, যার মূল কথাটি হল, ইটকাঠপাথরের স্কুলঘর নয়, গুরুগম্ভীর পাঠ্যগ্রন্থ নয়, বেত্রহস্ত রক্তচক্ষু শিক্ষক নয়, শিশুর শিক্ষা হবে নিজের ভাষায়, উদার প্রকৃতির মধ্যে, সংগীত নৃত্য উৎসব ও আনন্দের মধ্যে। স্নেহশীল শিক্ষকের প্রশ্রয়ে এক ধরনের খেলা আর ছুটির মধ্যে তার শিক্ষা চলবে। ‘শিক্ষার সঙ্গে আনন্দের যোগ’— এই হল তার ভিত্তি। বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পিছনে রবীন্দ্রনাথের শিক্ষা-দর্শন এ থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, যদিও ওই বিকাশের শিক্ষাকে ভিত্তি করেই তার শুরু, এক হিসাবে তারই বিস্তার।

***

সবাই লক্ষ করেছেন যে, ২৩ ডিসেম্বর ১৯১৮ সালে (৭ পৌষ, ১৩২৫) প্রথম বিশ্বভারতীর ভিত্তিস্থাপন হলেও, তার আসল সূত্রপাত হয়েছিল ৮ পৌষ, ১৩২৯ (২৩ ডিসেম্বর, ১৯২২)। কিন্তু কৃষ্ণ কৃপালনির মতে, নোবেল পুরস্কার পাওয়ার পরে ববীন্দ্রনাথের জাপান ও আমেরিকা ভ্রমণ প্রথমে তাঁর মনে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা জন্মে দেয়। তবু বিশ্বভারতী প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চিন্তার বিবর্তনের দুটি পর্যায় আমরা অনুমান করতে পারি। ১৯১৮ পর্যন্ত তাঁর মূল লক্ষ্য ছিল একটি ভারত-সংস্কৃতিচর্চা-কেন্দ্র স্থাপন। তখনকার মাদ্রাজে একটি বক্তৃতায় তিনি যার উল্লেখ করেছিলেন ‘A Centre for Indian Culture’ নামে। অর্থাৎ একটি ভারতীয় কেন্দ্র, ভারতীয়দের জন্য। তখনও তার বিশ্বতোমুখী কোনও নির্দেশ তৈরি হয়নি। কিন্তু পরে, কৃপালনি যেমন বলেছেন, সংস্কৃতিকেন্দ্রের ধারণা বদলে গিয়ে তার স্থান নিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারণা।

কিছুটা হয়তো তাই। কিন্তু আসল যে বিশ্বাস থেকে এ ধরনের আকাঙ্ক্ষার জন্ম হয়, তা হল বিশ্ববোধ, যার কেন্দ্রীয় কথা এই যে, পৃথিবীর মানবজাতি যেমন এক, তাদের সুখদুঃখ যেমন এক, তেমনই তাদের জ্ঞানবিজ্ঞানও এক, এবং বিশ্বসংস্কৃতিতে সব দেশেরই নিজস্ব দান কিছু আছে, যা সব দেশের কাছে পৌঁছনো দরকার। বিশ্বমানবতার এই একত্ববোধ রবীন্দ্রনাথের মনে তাঁর কৈশোরকাল থেকে জাগ্রত ছিল। ১৮২১ সালে ‘চীনে মরণের ব্যবসায়’ প্রবন্ধ প্রকাশ থেকে যার চিহ্ন পাই। এক দিকে সংবেদনশীল বোধিতে তিনি বিশ্বজগতের বিস্তার সম্বন্ধে যেমন সচেতন ছিলেন তেমনই অন্যদিকে বিচিত্র ধরনের বই আর পত্রপত্রিকা পড়ে পৃথিবীর মানবিক অস্তিত্বের বিপুলতা আর বৈচিত্র্য সম্বন্ধে তাঁর আগ্রহ ছিল তীব্র ও গভীর।

এতদিন ঔপনিবেশিক শিক্ষাব্যবস্থায় আমরা কেবল ইউরোপ থেকেই একমুখী জ্ঞানের ঋণ গ্রহণ করেছি ভিক্ষুকের মতো, কিন্তু ভারতের নিজস্ব যা জ্ঞান আর সংস্কৃতির উপার্জন, তার মূল্য আর সৌন্দর্যও তো সারা পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার। উপনিবেশের শাসকেরা যে শিক্ষা দিচ্ছে (তখন রাষ্ট্রের তাগিদে ভারতে গুটি পাঁচ-ছয় বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি হয়েছে— কলকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাব, দিল্লি, এলাহাবাদ, ওসমানিয়া, ঢাকা), সেখানে এই বিষয়গুলি বিশেষভাবে শেখানোর কোনও ব্যাপক ব্যবস্থা নেই। সে শিক্ষা সাম্রাজ্যযন্ত্রের নাটবল্টু নির্মাণের লক্ষ্য পরিচালিত। ঔপনিবেশিক পাঠক্রমে অবহেলিত কোন্ বিষয়গুলি এখন পৃথিবীর কাছে পৌঁছে দেওয়া দরকার?

ধরা যাক ভারতের দর্শন, ধর্মতত্ত্ব, সংগীত, চিত্রকলা ও অন্যান্য শিল্প ইত্যাদি— যাতে শুধু প্রাচীন হিন্দু-বৌদ্ধ-জৈনদের অবদান নয়, মধ্যযুগে ইসলামি সংস্কৃতির বিপুল অবদানও সমান শ্রদ্ধার সঙ্গে অনুশীলিত ও পঠিত হবে। শুধু ভারত নয়। ‘The Appeal For An International University’ নামে একটি একটি ইংরেজি পুস্তিকা তিনি ১৯২১-এর গোড়াতেই প্রস্তুত করেন এবং ইউরোপ ভ্রমণকালে রোম্যাঁ রলাঁ-সহ ইউরোপের বিভিন্ন মনীষীর হাত তুলে দেন। তাতে ‘যত্র বিশ্বং ভবত্যেকনীড়ম্’ কথাটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

ওই পুস্তিকা রবীন্দ্রনাথের বিশ্বভারতীর জন্য মাধুকরী-পর্যটনের ভূমিকা যেন। শেষ পৃষ্ঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘Aims and Objectives’ নির্দেশিত হয়েছে এইভাবে—

The University at Santiniketan tries to realize its harmony with the history and spirit of India itself, gathering together the different cultures of Asia, and along with it to accept the best culture that the West has produced in science, literature, philosophy and the arts.

তবু জোর ছিল ভারতের জ্ঞান আর সংস্কৃতির উপরে। সেই সঙ্গে নবজাগ্রত এশিয়ার সংস্কৃতি ও জ্ঞান। আবার পাশ্চাত্যের জ্ঞান ও সংস্কৃতির অন্ধ প্রত্যাখ্যান নয়, তার শ্রেষ্ঠ অংশের সযত্ন অনুশীলন ও পরিচর্যা। সেইজন্য রবীন্দ্রনাথকে যে কাজটি করতে দেখি তা হল পাশ্চাত্যের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যবিদকে শান্তিনিকেতনে অধ্যাপনার জন্য আমন্ত্রণ করা। সংস্কৃত ও বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ সিলভ্যাঁ লেভি, জার্মান সংস্কৃত শাস্ত্রী মরিস ভিন্টারনিটস, হাঙ্গেরীয় ভিনসেন্টস লেসনি, সংস্কৃতবিদ স্টেন কোনো প্রভৃতি। এও ‘পশ্চিম আজি আনে উপহার’-এর এক দৃষ্টান্ত। কিন্তু এই পশ্চিম, প্রাচ্যের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, প্রাচ্যজ্ঞান অর্জনে উন্মুখ পশ্চিম। ‘বিশ্বভারতী’ প্রবন্ধে তিনি বলছেন, “…ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায় বৈদিক পৌরাণিক বৌদ্ধ জৈন মুসলমান প্রভৃতি সমস্ত চিত্তকে সম্মিলিত ও চিত্তসম্পদকে সংগৃহীত করিতে হইবে; এই নানা ধারা দিয়া ভারতবর্ষের মন কেমন করিয়া প্রবাহিত হইতেছে তাহা জানিতে হইবে।” এভাবে “শিক্ষার সঙ্গে দেশের সর্বাঙ্গীণ যোগ” প্রতিষ্ঠিত হবে বলে তিনি আশা করেছেন, কারণ এ শিক্ষা দেশের মনোভূমিতে উৎপন্ন, শুধু আমদানিকৃত নয়। দ্বিতীয়ত, তা শুধু ভদ্রলোক উৎপাদনের শিক্ষাও নয়।

“আমাদের দেশে কেবলমাত্র কেরানিগিরি ওকালতি ডাক্তারি ডেপুটিগিরি দারোগাগিরি মুন্সেফি প্রভৃতি ভদ্রসমাজে প্রচলিত কয়েকটি ব্যবসায়ের সঙ্গেই আমাদের আধুনিক শিক্ষার প্রত্যক্ষ যোগ। যেখানে চাষ হইতেছে, কলুর ঘানি ও কুমারে চাক ঘুরিতেছে, সেখানে এ শিক্ষার কোনো স্পর্শও নাই।”

তাই বিশ্বভারতীকে দেশের মাটির উপরে দাঁড় করাতে চেয়েছিলেন তিনি, তুলনা করেছিলেন গাছের সঙ্গে, যা তার পরিপার্শ্ব থেকে জল হাওয়া আলো উত্তাপ নেয়। সেই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের অগ্রাধিকারও এই বক্তৃতায় নির্দেশ করেছিলেন তিনি। শুধু পড়ানো নয়, শুদু ডিগ্রি-বিতরণ নয়। “বিশ্ববিদ্যালয়ের মুখ্য কাজ বিদ্যার উৎপাদন, তাহার গৌণ কাজ সেই বিদ্যাকে দান করা।” অর্থাৎ গবেষণা হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান লক্ষ্য।

২২ ডিসেম্বর, ১৯২১ সকালবেলায় আম্রকুঞ্জে, ড. ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের সভাপতিত্বে বিশ্বভারতীর পরিষদ সভার উদ্বোধন আর খসড়া সংবিধনা গৃহীত হল। প্রতিষ্ঠাতা আচার্য বা রেক্টর হলেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ। এই হল এক স্বপ্নদ্রষ্টার মহৎ স্বপ্নের আরম্ভ। এ স্বপ্নের ইতিহাস আমাদের আলোচ্য নয়।

*ছবি সৌজন্য: প্রথম আলো, wikiwand, india.com

পবিত্র সরকার বাংলা ভাষা ও চর্চার এক প্রতিষ্ঠানস্বরূপ। তাঁর শিক্ষা ও অধ্যাপনার উজ্জ্বল জীবন সম্পর্কে এই সামান্য পরিসরে কিছুই বলা অসম্ভব। তিনি প্রায় চারদশক অধ্যাপনা করেছেন দেশে ও বিদেশে। রবীন্দ্র-ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন সাত বছর এবং ছ'বছর পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য শিক্ষা সংসদের সহ-সভাপতি। লেখাতেও তিনি অক্লান্ত ও বহুমুখী। ভাষাবিজ্ঞান ও ব্যাকরণ, নাটক ও নাট্যতত্ত্ব, লোকসংস্কৃতি, ইংরেজি শিক্ষা, রম্যরচনা, শিশুদের জন্য ছড়া গল্প উপন্যাস রবীন্দ্রসংগীত, আত্মজীবনকথা— সব মিলিয়ে তাঁর নিজের বই সত্তরের উপর, সম্পাদিত আরও অনেক। গান তাঁর প্রিয় ব্যসন। এক সময়ে নান্দীকারে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় অভিনয়ও করেছেন।