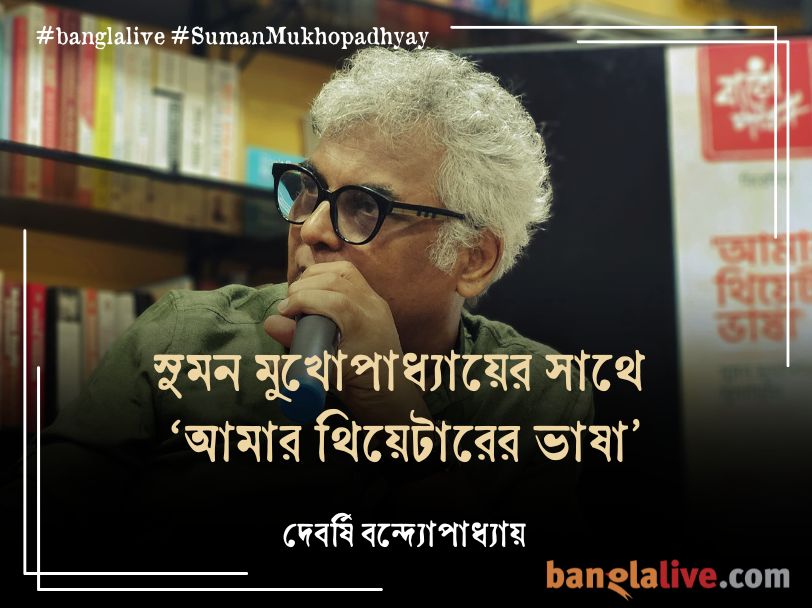

অস্থির সময়ের মধ্যে দিয়ে আমরা চলেছি। তাই বারেবারেই পিছিয়ে যাচ্ছিল সুমন মুখোপাধ্যায়কে নিয়ে বারো পার্বণের চতুর্থ অনুষ্ঠান ‘আমার থিয়েটারের ভাষা’। (Language of Theater)

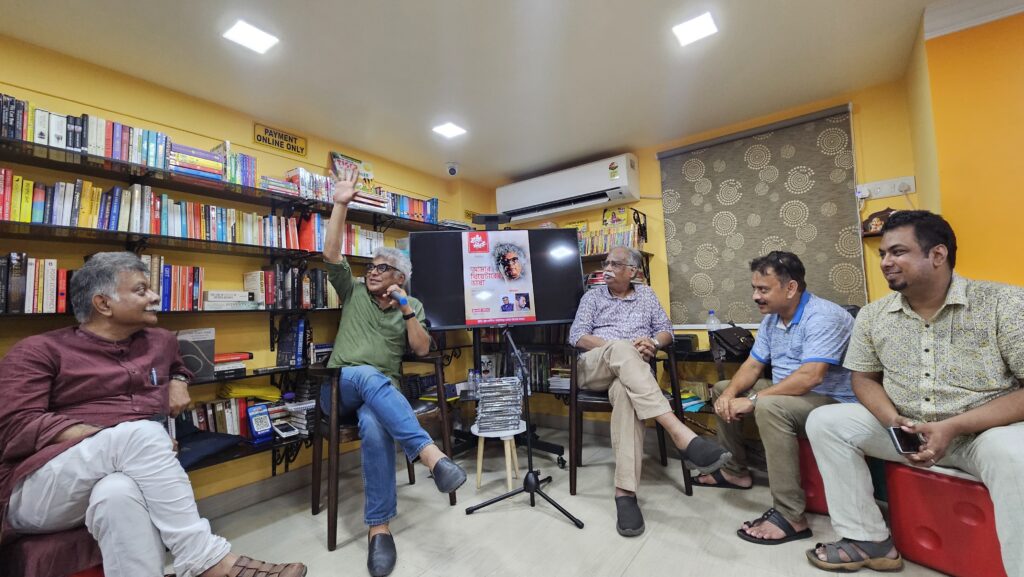

আগের পর্বগুলোয় অঞ্জন দত্ত, সঞ্জয় মুখোপাধ্যায়দের নিয়ে ধারাবাহিক বারো পার্বণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিনোদন নয় বরং একটা বিকল্প জমায়েতের মঞ্চ হিসেবেই বারো পার্বণকে গড়ে তোলার পরিকল্পনা ছিল। সে জন্যই সন্তোষপুরের বুক কেবিন বইদোকানের ছোট পরিসরেই সমমনস্কদের একজোট করার এই প্রয়াস জারি। মূল উদ্যোগে অভিজিৎ বসু। সহযোগিতায় বুক কেবিনের কর্ণধার ভাস্কর পালিত।

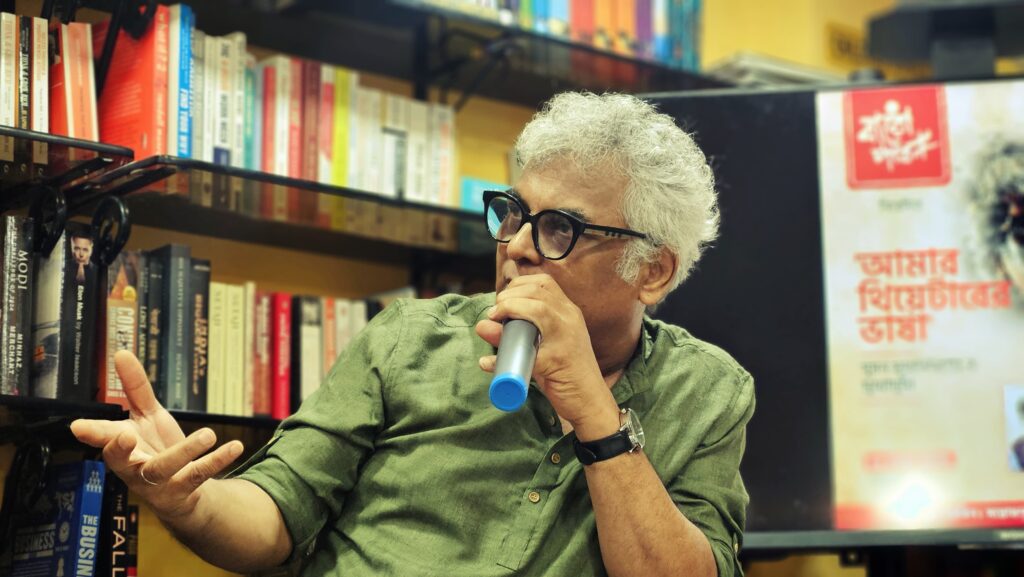

এ দিন বিকেল থেকেও মোড়ে মোড়ে ছিল জমায়েত, মিছিল। মহামিছিলের ডাক ছিল নানা প্রান্তে। তবু এ দিন সুমন মুখোপাধ্যায়কে ঘিরে আমাদের অনুষ্ঠান করতে কোনও বেগ পেতে হয়নি। কারণ, সুমন এমন একজন শিল্পী আমাদের সময়ের, যাঁর কাজ এতটাই রাজনৈতিক ও প্রতিবাদমুখর থেকেছে বরাবর যে সব শাসকেরই রোষের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। তবু নিজের স্বর থেকে সরেননি তিনি দশকের পর দশক। নিজের অবস্থানে অটল থেকেছেন। যেমন বিষয় নির্বাচনেও সুমন অবিচল থেকেছেন বিকল্প সংস্কৃতির নিরিখে। সেখানে রবীন্দ্রনাথ শেক্সপিয়ারের পাশাপাশি দেবেশ রায় বা নবারুণকেও স্থান দিতে দ্বিধাবোধ করেননি তিনি। আবিশ্ব-মঞ্চে এইসব কাজকে নিয়ে ছুটেছেন আজীবন। থামেননি। তাঁর দুই গুরু কবীর সুমন, নবারুণের মতই অস্থির সময়ে স্থানু হননি, ভেঙে পড়েননি, কাজে সেই সময়কে ব্যবহার করে নজির গড়েছেন।

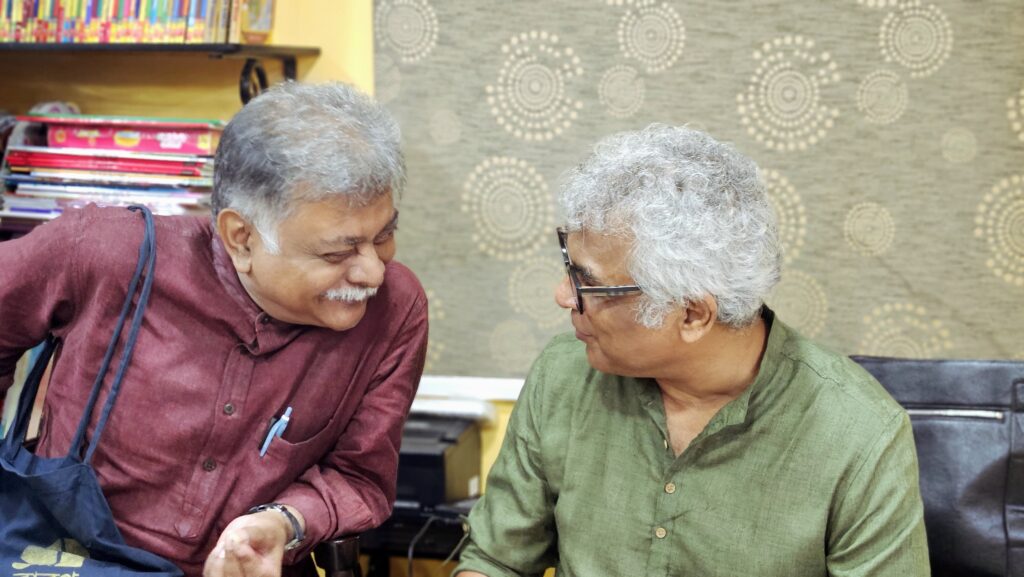

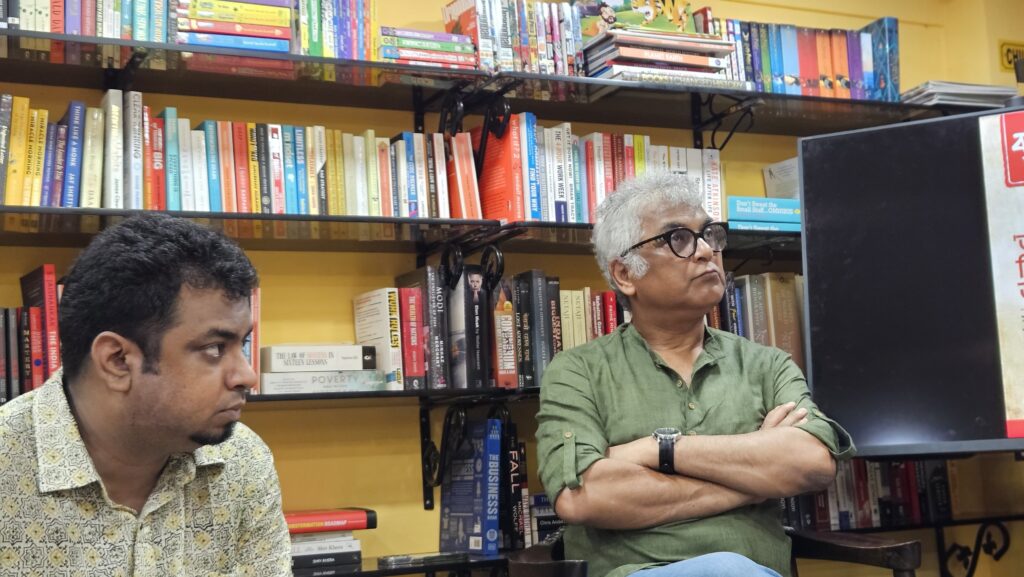

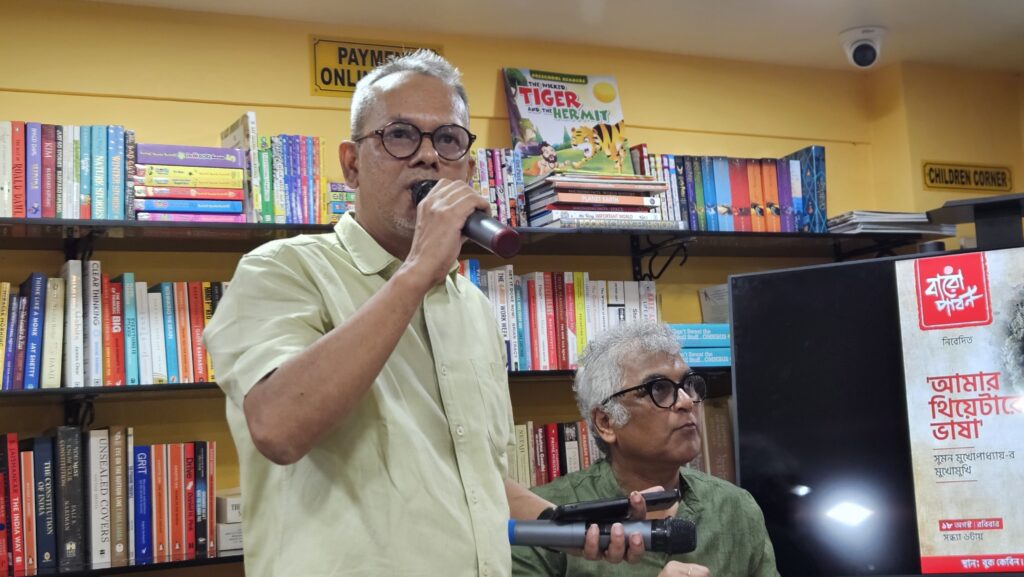

তাঁর কাজকে ঘিরে এইসব স্মৃতিচারণই এদিন তুলে ধরছিলেন তাঁর আকৈশোর বন্ধু অধ্যাপক-কবি অভীক মজুমদার। বলছিলেন সুমনের একাধিক বড় কাজের সহযোগী হিরণ মিত্র এবং অভিনেতা শংকর চক্রবর্তী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবস্থার স্মৃতি থেকে আজকের বিখ্যাত পরিচালক হয়ে ওঠার ইতিবৃত্ত ফুটে উঠছিল ধীরে ধীরে। নতুন শতকের গোড়ায় তিস্তাপারের বৃত্তান্ত মঞ্চস্থ করে বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিলেন সুমন। তাঁর থিয়েটারের মোটামুটি একটা হিসেব যদি নেওয়া যায় অর্থাৎ কোরিওলেনাস (১৯৯২), গন্তব্য (১৯৯৭), তিস্তাপারের বৃত্তান্ত (২০০০), মেফিস্টো (২০০২), সময় অসময়ের বৃত্তান্ত (২০০৩), কাঙাল মালসাট (২০০৬), ম্যান অফ দ্য হার্ট (২০০৫), রক্তকরবী (২০০৬), আগুনমুখো (২০০৭), বিসর্জন (২০১০), রাজা লিয়ার (২০১০), যারা আগুন লাগায় (২০১৪), খেলনানগর (২০১৫), চেরী অর্চাড (২০১৭), শিখণ্ডী (২০২২), আজকের সাজাহান (২০২৩), আঙ্কেল ভানিয়া (২০২৩), বেচারা বি. বি. (২০২৩), টিনের তলোয়ার (২০২৪)। আরও অনেকগুলি ছোট নাটক করেছেন সুমন। বিদেশে কাজ করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি নাটক আবার কলকাতায় অভিনীত হয়নি। তাঁর মতে, ‘আশা করি এটাকে একটা দীর্ঘ যাত্রা বলা যায়। চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে একটা নাট্যভাষ তৈরি করতে, ইতিহাস আর রাজনীতির সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে, মানুষের সঙ্গে থাকতে, প্রতিবাদে এবং প্রতিরোধে সামিল হতে। থিয়েটারের ভাষা মানে কোনও নৈর্ব্যক্তিক শিল্পচেতনা নয়, একটি রাজনৈতিক বয়ান।’

কথা প্রসঙ্গে এ দিন শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে বাদল সরকার হয়ে পিনা বাউশ-বার্গম্যানদের থিয়েটার দেখা বা নসিরুদ্দিন শাহ-সকলের সাথেই কাটানো সময়ের কথা বলছিলেন সুমন। বলছিলেন, অল্প বয়সে বাবার কাঁধে চেঁপে মে দিনের মিছিলের মঞ্চে ঢোকার স্মৃতি।

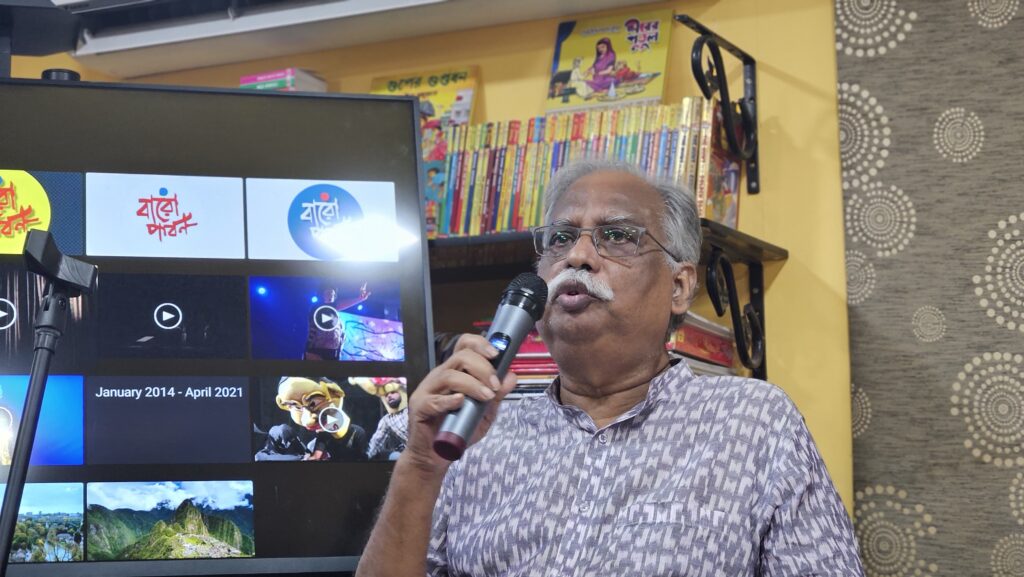

সদ্যই দেজ পাবলিশিং থেকে প্রকাশিত হয়েছে তিস্তাপার ও হারবার্টর চিত্রনাট্য নিয়ে তাঁর দ্বিতীয় বই। দেজ পাবলিশিং প্রকাশিত তাঁর প্রথম ও দ্বিতীয় দুটি বইই সম্পাদনার করার সৌভাগ্য হয়েছিল আমার। সে সুবাদেই সুমনের আজ ইতিহাস হওয়া প্রযোজনাগুলোর কথা উঠছিল। কতটা শ্রম, সময় ও নিষ্ঠা দিয়ে গড়ে তুললেন এইসব শিল্পকাজ সুমন, কীভাবে শিখলেন দেশ-বিদেশে নিরন্তর চর্চার মধ্যে দিয়ে এইসব কাজ-অকপটেই আড্ডার ছলে বলছিলেন। বন্ধু অভীক মজুমদার জানতে চাইছিলেন নানা কথা। বলছিলেন, সাম্প্রতিক নাট্যকারদের নিয়ে কী মত সুমন? নবীনদের নিয়ে সদ্যই মঞ্চস্থ করেছেন বেচারা বি.বি তিনি। বারটোল্ট ব্রেখটের জীবন ও নাট্য নিয়ে এক নাট্য বিন্যাস। সুমন উত্তর দিচ্ছিলেন একে একে। জানালেন, আগামীতে নবীনদের দিকেও তাকিয়ে তিনি।

উৎপল দত্ত, কবীর সুমন, নবারুণ, দেবেশ রায় প্রমুখ নানা প্রজন্মের নানা গুণীজনের সঙ্গেই যেহেতু জড়িয়ে সুমন, এ দিন সকলের স্মৃতিই ফিরে ফিরে আসছিল। প্রায় দু’ঘণ্টা সময় যে কোথা থেকে পেরিয়ে গেল তারপর বোঝা যায়নি। তিস্তাপার, মেফিস্টো, হারবার্ট থেকে হালের সুমনের বানানো ছবি নজরবন্দ- সমস্ত কাজেরই অংশ বিশেষ দেখানো হল এ দিন। হিরণ মিত্রও জানালেন, কীভাবে তিনি ষাটের দশক থেকে মহীনের ঘোড়াগুলি পেরিয়ে মিশে গেছেন সুমনের সমস্ত কাজের রক্তমাংসের সাথে। শংকর চক্রবর্তী জানালেন, উৎপল দত্তর পর এত কাজ করে প্রশান্তি সুমন ছাড়া কোনও পরিচালকের কাছেই পাননি তিনি। রাত ৯টা বাজার সময় হলে বোঝা গেল যাদবপুর মোড় অবরুদ্ধ হবে এবার রাত দখলের মাধ্যমে। সদ্য প্রকাশিত বইতে সই সেরে বেরিয়ে এলেও জটলা জারি থাকল সুমনকে ঘিরে রাস্তায়। চলল আড্ডা, মস্করা। বারো পার্বণের এই ছোট জমায়েত ক্রমশ মিশে গেল তারপর শহরজোড়া বড় জমায়েতে। রেশ থেকে গেল শুধু, যেমন যায়…

শেষে বলি, সুমন মুখোপাধ্যায় নামটা আমাদের প্রজন্মের কাছে বিকল্প সংস্কৃতির নিরিখ পাঠ। আমাদের বড় হওয়ার পথে কবীর সুমন বা নবারুণের সঙ্গে একই পংক্তিতে নাম উচ্চারিত হয়েছে তাঁর। আন্তর্জাতিক শিল্প বানানোর পাশে যেভাবে তাঁকে সে শিল্পের জন্যে আক্রান্ত হতে হয়েছে, তা নজিরবিহীন। তবু আজও সমান শিল্পবোধ ও সৃষ্টিশীলতা নিয়ে সক্রিয় তিনি। সেই জোরেই বিগত বেশ কয়েকটা প্রজন্মের সঙ্গে যেমন জড়িয়ে ছিলেন তিনি, আগামী বেশ কয়েকটা প্রজন্মের সঙ্গেও একইভাবে জড়িয়ে থাকবেন সুমন, এই রাগী সময়ে সমান রাগী থাকবে তাঁর সিনেমা ও থিয়েটার, এই মাত্র আশা!

ছবি- অনুষ্ক ঘোষাল

পেশা মূলত, লেখা-সাংবাদিকতা। তা ছাড়াও, গান লেখেন-ছবি বানান। শখ, মানুষ দেখা। শেল্ফ থেকে পুরনো বই খুঁজে বের করা। কলকাতার রাস্তা ধরে বিকেলে ঘুরে বেড়ানো।