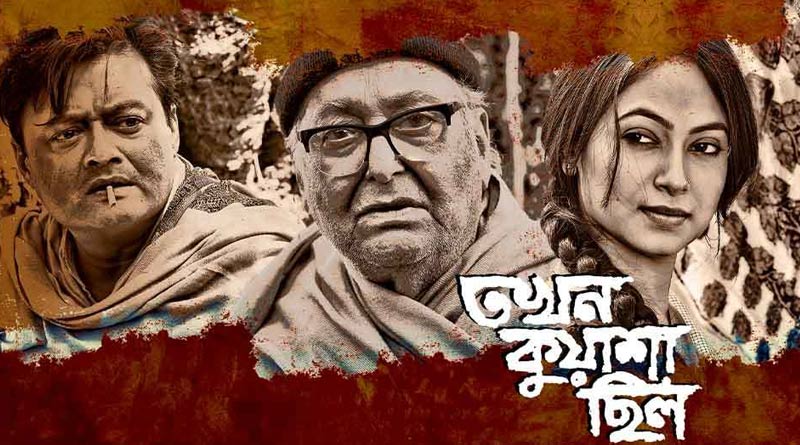

ভরা হেমন্তের মরসুমে একটা অদ্ভুত ছায়াছবি এসেছে কলকাতায়। ‘তখন কুয়াশা ছিল’। ৫ নভেম্বর মুক্তি পেয়েছে। কদিন আগে থেকেই নন্দন সিনেমার সামনে পোস্টার পড়তেই চোখ টেনেছিল। এমন কাব্যিক ব্যঞ্জনাময় নামাবলি চাপিয়ে কটা বাংলা ছায়াছবি মুক্তি পায় আজকাল!

পোস্টারে সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় বা শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়ের মুখের পাশাপাশি আর একজনের দিকে নজর গিয়েছিল। বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়। বছর ছয়েক আগে ‘আসা যাওয়ার মাঝে’ (পরিচালক: আদিত্য বিক্রম সেনগুপ্ত) নামে একটা ছায়াছবিতে তাঁকে প্রথম দেখেছিলাম। বাসবদত্তার মধ্যে যে মেধাসন্দীপন ঘটেছিল, তা আমাদের সিনেমায় এখন বিরল। এই তিন চাটুজ্যে ছাড়াও ‘তখন কুয়াশা ছিল’র আকর্ষণ আর একজন ছিলেন। পরিচালক শৈবাল মিত্র। বাংলা ছায়াছবির পাঁচমিশিলি সংসারে জলের-মতো-ঘুরেঘুরে-একা-কথা-কওয়া একজন শান্তিনিকেতনী। দীর্ঘদেহী, অথচ তাঁর ছায়া আমাদের সিনেমাপাড়ায় দীর্ঘতর হল না বলে কারও কারও আফশোস আছে। এবার বুঝি আফশোস খানিক মিটল।

‘তখন কুয়াশা ছিল’ বেরতে-না-বেরতেই খবরের কাগজে, ওয়েবসাইটে, সোশ্যাল মিডিয়ায় সুনাম ছড়াচ্ছিল। ১১ নভেম্বর দুপুরে নন্দন ১-এ চুপটি করে যে কয়েকশো দর্শক ‘তখন কুয়াশা ছিল’ দেখলেন, তাদের সঙ্গে সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হচ্ছিল যে বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর পর এমন ‘পিয়োর সিনেমা’র অনুভব আমাদের বাংলায় সচরাচর হয় না। হলে এমনই স্তব্ধতা নেমে আসে স্নায়ুতন্ত্র বেয়ে।

অথচ সওয়া দু’ঘণ্টার এই ছায়াছবি আদপে স্তব্ধতার কথা বলে না। বরং দিকেবিদিকে কায়েম হওয়া স্তব্ধতার সংস্কৃতির উল্টোমুখেই সাঁতরাতে চায়। যে দিকে তাকাই সে দিকে এখন বাহুবলী রাজত্ব বিস্তৃত। আগে আমরা মস্তানদের ভয়ে কাঁটা হয়ে থাকতাম, এখন লুম্পেনদের ভয়ে। মিল এই যে, মস্তান বা লুম্পেন যাই বলি না কেন, সবটাই রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের লড়াইয়ের অঙ্গ। অনেকদিন আগে ‘আতঙ্ক’ (১৯৮৬) বানিয়েছিলেন তপন সিংহ। কীভাবে সদর-মফসসলের সিভিল স্পেস ‘ভদ্রলোক’ শ্রেণির হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে, ফাঁকা জায়গা ভরাট করে দিচ্ছে ক্ষমতাসীনের অনুগ্রহপুষ্ট একদল ছন্নছাড়া সমাজবিরোধী, সেদিকের নজরটান দিয়েছিলেন তপন। আলম্ববিন্দুতে রেখেছিলেন একজন মাস্টারমশাইকে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের কাহিনিকে আশ্রয় করে তৈরি শৈবালের এই ছায়াছবিতেও একজন মাস্টারমশাই কেন্দ্রে আছেন। নাম অখিল (সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়)। দ্যোতক নাম। চাকরি থেকে অবসর নিলেও মাস্টারমশাই পরিচয় অনেককে ছেড়ে যায় না। অখিলেরও হয়েছে তাই। বেগমপুর নামে এক সাদামাটা পাড়াগাঁয়ে এক মস্ত দালানে অখিল থাকেন, নাতনি মহুয়া ওরফে মৌকে (বাসবদত্তা চট্টোপাধ্যায়) নিয়ে। গৃহকর্মনিপুণা এই নাতনিকে পাত্রস্থ করতে পারলে তাঁর আশ মেটে। বাদ সাধছে পরিস্থিতি। রাজনৈতিক পালাবদলের হাওয়া উঠেছে বেগমপুর জুড়ে। যে গণফ্রন্ট পঁচিশ বছর ধরে শাসন চালাচ্ছে, তাদের কড়া প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ফেলতে এসে ময়দানে হাজির বাংলা বাঁচাও পার্টি। দলবদলের হিড়িক পড়েছে। শুধু নেতা নয়, তাদের ইশারায় চলা বাহুবলীকুলও সেই দলবদলে শামিল।

শচীন (বরুণ চক্রবর্তী) নামে এক দাপুটে বাহুবলীর খপ্পর থেকে নাতনিকে বাঁচাতে এলাকার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা নগেনের (ভাস্কর মজুমদার) দরবারে সওয়াল করতে গেছিলেন অখিল। পরিহাস ছাড়া কিছু জোটেনি। সেই দাপুটে বাহুবলী যে আদতে অখিলের প্রাক্তন ছাত্র, সেটাও গলার কাঁটা হয়ে ছিল অখিলের। তারপর কী মনে করে আরেক প্রাক্তন ছাত্র পুটু ওরফে জয়ব্রতকে (শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়) পাকড়াও করলেন। পোড়ো মন্দিরের চাতালে কঠিন প্রতিজ্ঞার ফাঁসে পুটুকে বাঁধতে চাইলেন। পুটু যে মৌকে পছন্দ করে, এটা টের পাওয়ায় কথা আদায় করতে দেরি হল না। তাতেও চিঁড়ে ভেজার নয়। কেননা পুটুর চালচুলো নেই। গুড ফর নাথিং। চাকরি একটা জোটাতে পারেনি বলে আক্ষেপের শেষ নেই। এর ওর ফাইফরমাশ খেটেই তার বেলা কাটে। এক পিসি (মায়া ঘোষ) আর পাড়ার দোকানকার মুরলি (অরুণ গুহঠাকুরতা) ছাড়া কেউ তাকে রেয়াত করে না। এহেন পুটু বিয়ের কথা কোথাও পাড়তে গিয়ে দেখল মৌয়ের নাম শুনেই বেশির ভাগ লোক তাকে ‘প্রস’, ‘বেশ্যা’ বলে যাচ্ছেতাই করছে।

কেন? উত্তর মিলছে না। মাস্টারমশাইয়ের বাড়িতে যাতায়াতের মধ্যে নিয়ে মৌয়ের সঙ্গে তার দেখাশোনা বাড়ছে। আস্থা-অনাস্থায় দুলছে সব। আর মাঝেমাঝে ধু ধু শূন্যতার মধ্যে তিও অ্যাঞ্জেলোপোলুসের ছায়াছবির মতো ফ্রেম জুড়ে দেখা মিলছে তিনটে শিরিষ গাছের। নিষ্পত্র। ডালপালা সব কঙ্কালের মতো। শীতের ঘন কুয়াশায় ঢাকা পড়েছে সব। কখনও সখনও দু’একজনের চলাচলের আবছা চিত্রমালা ফুটে উঠছে। আবার মিলিয়ে যাচ্ছে সেই তিনটে শিরিষ গাছ। দেখতে দেখতে মনে হচ্ছে আখাম্বা ওই গাছ তিনটেকে তো এমনি এমনি ফ্রেম জুড়ে দাঁড় করিয়ে দেননি শৈবাল। সিনেম্যাটোগ্রাফার অশোক দাশগুপ্ত খামোকা এত দরদ দিয়ে ওদের তুলতে যাবেন কেন? গাছ তিনটে কি প্রতীক? অখিল-মৌ-পুটুর প্রতীক? নাকি আরও গভীর ব্যঞ্জনা, আরও নিগূঢ় রহস্য বোনা আছে তাদের ঘিরে?

মনে হচ্ছে এই বেগমপুর মোটেই হুগলির সেই চেনা কুটিরশিল্পের ঘাঁটি নয়। স্থাননামমাত্র। এমন স্থান এই বাংলার বুকে অনেক আছে। এখানকার মানুষের সঙ্গে উৎপাদনশিল্পের যোগ নেই বললেই চলে। যৌবন ক্ষয়রোগে আক্রান্ত। রাস্তা গড়ার ঠিকেদারি ছাড়া কোনও চাকরি নেই। দণ্ডমুণ্ডের কর্তা ঠিক করার জন্য গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া একটা আছে বটে। পুলিশ আছে। প্রশাসন আছে। আর সব ছাপিয়ে আছে একটা ভয়। আতঙ্ক। পেশিশক্তির কাছে হেরে যাবার ভয়। দাপটের সামনে কুঁকড়ে যাবার আতঙ্ক। এই ছায়াছবির কোনও চরিত্র যেন সত্যিকারের চরিত্র নয়। সত্যির আবছায়া মাত্র। কারণ সত্যিটা আরও ভয়ঙ্কর।

শেষদিকে অ্যাডলফ হিটলারের দোর্দণ্ডপ্রতাপের সাদা-কালো আর্কাইভ্যাল ভিডিও ক্লিপিং, যার ইঙ্গিতবহ। ওই কয়েক মিনিট আর আরও পরে নেপথ্যে ‘বেলা চাও’-এর সুরের আদল ছাড়া আন্তর্জাতিক কোনও ইশারা নেই ‘তখন কুয়াশা ছিল’-তে। অথচ ওই ক’মিনিটেই কিস্তিমাত করে বেরিয়ে গেলেন চিত্রনাট্যকার শৈবাল।

ছায়াছবির একেবারে শেষে শচীনকে খুনের দায়ে তিন মাস জেল খেটে বেগমপুরে ফিরেছে পুটু। গেছে জ্ঞানদার (নিমাই ঘোষ) চায়ের দোকানে। হঠাৎ তাকে দেখতে পেয়ে চেহারা পালটে গেছে জ্ঞানদা থেকে তার চায়ের দোকানের সব খদ্দেরের। মুহূর্তে ফাঁকা হয়ে গেছে তল্লাট। যে ছেলেটা পুটুকে জল দিতে এসেছিল, তার কাছ থেকে একটা কালো রোদচশমা নিয়ে চোখে লাগিয়ে হাঁটা লাগিয়েছে পুটু। এই হাঁটার ভঙ্গির সঙ্গে তার আগের সিঁটিয়ে থাকা সত্তার কোনও মিল নেই।

এই দৃশ্য যদি বাংলার বুকে ‘ভদ্রলোক’ সমাজের মৌরসিপাট্টার ওপর বিরাশি সিক্কার থাপ্পড় হয়, এই অসহায় বিলীয়মান শ্রেণির হাহাকারকেও জায়গা করে দিয়েছে ‘তখন কুয়াশা ছিল’। আমাদের চমকে দিয়ে একবার প্রচণ্ড বিস্ফোরণে জ্বলে উঠেছে রুপোলি পর্দা। সুমিত ঘোষের সম্পাদনাগুণে অশোকের ক্যামেরা তৎক্ষণাৎ ক্লোজ-আপে ধরেছে মৌয়ের মুখ। সে মুখের বিপন্নতা ভাষা পাচ্ছে রবীন্দ্রনাথের গানে। ‘আঁধার রাতে একলা পাগল যায় কেঁদে।’ মৌ ওরফে বাসবদত্তার হয়ে গানটা ধরেছেন রঞ্জিনী মুখোপাধ্যায়, পরে জুড়ে গিয়েছেন স্বপন গুপ্ত। তাঁর গলায় লিপ দিয়েছেন অখিল ওরফে সৌমিত্র।

এই ছায়াছবির রাজনীতি নিয়ে কেউ কেউ লাফালাফি করছেন। আমাদের মনে হয়েছে, যে রাজনৈতিক ছায়াছবি বানানোর অছিলায় আসলে আমাদের বঙ্গরূপ দর্শন করিয়ে ছেড়েছেন শৈবাল। এই গানখানা তাঁর টেক্কা। আর খোঁজ করে জানা গেল বীরভূম জেলার ইলামবাজার থানার ধল্যা গ্রামে এই ছায়াছবির আউটডোর হয়েছে। ইনডোরের তেলেজলে ব্যাপারটা যত চোখে লেগেছে, তত চোখ জুড়িয়েছে আউটডোরের দৃশ্যমালা। নন্দনের পর্দা ধূলিধূসর না হলে ব্যাপারটা আরও মোহিনী রূপ নিত বলে আমাদের আন্দাজ।

অভিনয়ের কথায় সৌমিত্রবাবুকে সবার আগে রাখতে হয়। চার বছর আগে ‘তখন কুয়াশা ছিল’র কাজ সারা হয়েছে। নড়বড়ে ভাব নেই বললেই চলে। বয়সটা মিলছে বলে ‘আতঙ্ক’র চাইতে ঢের বিশ্বাসযোগ্য এই চরিত্রায়ণ। শাশ্বতর বয়সটা গোড়ার দিকে চোখে পড়ছিল। পরে তাঁর অনায়াস অভিব্যক্তির জোরে সেটা সয়ে যায়। বাসবদত্তা বুঝি নিজেকে সবটুকু মেলে ধরতে পারলেন না। যে অপার রহস্যময়তা তাঁকে ঘিরে রচনা করেছিলেন শৈবাল, যেভাবে চমকে দেওয়া কৌণিকতায় তাঁকে ধরতে চেয়েছিলেন অশোক, সেভাবে সাড়া দিতে পারলেন না তিনি। মেক-আপের অতিরেকও বেমানান ঠেকল। একবার নয়, একাধিকবার। এর বাইরে এই ছায়াছবির দুর্বলতার দিক তার প্রথম এক ঘণ্টার শ্লথতা। এসব সত্ত্বেও বুদ্ধদেব দাশগুপ্তর চলে যাবার ক’মাসের মধ্যে ‘তখন কুয়াশা ছিল’র মুক্তি আমাদের আশ্বস্ত করল। শৈবালের আগামী কাজকর্মের প্রতি আমাদের আগ্রহ বেড়ে গেল।

পুনশ্চ: সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের (১৯২৯-২০১২ খ্রি) লেখায় গ্রাম বাংলার আঁতের কথা আছে– তাঁর পাঠকমাত্রেই জানেন। তাঁর বেশ কিছু সিনেমায় এসেছে। দীনেন গুপ্তর পরিচালনায় ‘নিশিমৃগয়া’ (১৯৭৫) দিয়ে শুরু। অঞ্জন দাশের পরিচালনায় ‘রানীর ঘাটের বৃত্তান্ত’ থেকে ‘ফালতু’ (২০০৬) বা একেবারে হাল আমলে রাজা সেনের পরিচালনায় ‘মায়া মৃদঙ্গ’র (২০১৬) কথা অনেকের মনে থাকবে। বছর কুড়ি আগেকার ‘তখন কুয়াশা ছিল’ অণু উপন্যাসটি খুব বেশি লোক পড়েছেন এমন নয়। এবার নাড়াচাড়া হবে। শৈবাল মিত্রের এই ছায়াছবির দৌলতে ফের সিরাজের লেখালেখির দিকে কারও কারও নজর ঘুরবে। বই আর ছবির আর একটু ভাবসাব হবে। ওই অন্যান্য সমীকরণ আরও জমাট বাঁধবে। যে চিন্তাশীল দর্শক সিনেমা থেকে মুখ ফিরিয়েছেন তাদের কেউ কেউ ফিরে আসবেন। টিকিট কাউন্টারে আনকোরাদের ভিড় বাড়বে। বাণিজ্যিক সফলতার ঊর্ধ্বে এইসব নান্দনিক প্রাপ্তি ‘যখন কুয়াশা ছিল’কে স্মরণীয় করে তুলবে।

ছবি সৌজন্য: লেখক

অংশুমান ভৌমিকের জন্ম ১৯৭৫-এ কলকাতায়। ছেলেবেলা কাটিয়েছেন মামারবাড়ি নবদ্বীপে। গত চার দশক কলকাতার বাসিন্দা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির এমএ হলেও বাবার 'দেশ' বরিশাল আর মায়ের 'দেশ' নদিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান তাঁর অস্তিত্ব। পেশায় শিক্ষক, নেশায় কালচারাল কমেন্টেটর। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি করছেন দু'দশকের বেশি। দেশবিদেশ থেকে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বারো। 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও কৃত্তিবাস-এর নাট্যসমালোচক হিসেবে ইদানীং থিতু।