২০২৩ গ্রীষ্ম। আমরা খর গ্রীষ্মের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে ভরা বৈশাখেই সাহস করে পা বাড়িয়ে ছিলাম পুরীর (Odisha) দিকে। জগন্নাথ দর্শন, সমুদ্রস্নান, এলাহি ভোগপর্ব সেরে এবার ভাড়াগাড়িতে ধৌলাগিরি (Dhoulagiri)। ভুবনেশ্বর থেকে মাত্র ৮ কিমি দূরে। ইশকুলের ইতিহাস বইয়ের পাতার সাদাকালো ছবি মাথায় গাঁথা তখন।

ধৌলাগিরিতে ভ্রমণপিপাসুরা দেখতে যান শান্তিস্তূপ। পাহাড়ের ওপর ১৯৭২ সালে জাপান বুদ্ধ সঙ্ঘ এবং কলিঙ্গ নিপ্পন বুদ্ধ সঙ্ঘ এই অপূর্ব শান্তিস্তূপের (Peace Pagoda) নির্মাতা। নিঃসন্দেহে শান্তিস্তূপ দেখবার মতো নিদর্শন। ছবি তোলার জন্যও ঝকঝকে সুন্দর স্পট।

আরও পড়ুন: বনদেবীর ঝঙ্কারে, সুনীল সাগরে

কিন্তু ধৌলাগিরির জঙ্গলময় রাস্তায় প্রবেশের পথে রাস্তার দুধারে সেই অশোক গাছের সারি! লাল অশোক ফুলে ঢলে পড়া সেই সরণি বৈশাখের শুরুতে। তা বুঝি সম্রাট অশোকের উদ্দেশ্যেই, তাঁকে স্মরণ করার জন্য অনেক পরে লাগানো। আর রয়েছে থিকথিকে কাজুবাদামের গাছ সেই বনবীথি জুড়ে। আমার মাথায় শোকরহিতা চৈতালি মা দুর্গার পুজোয় অশোক ষষ্ঠীতে অশোক কুঁড়ি খাওয়া আর সেই সঙ্গে সম্রাট অশোক প্রসঙ্গ সব মিলেমিশে একাকার তখন। গাড়ি থেকে নেমেই অশোক ফুলের কুঁড়ি পেড়ে জমা করে ফেলি পরের বছরের জন্য। শহরে যা পেতে বড়ই কষ্ট এহেন ব্রতঠাকুরাণীর।

সম্রাট অশোক সেখানে যেন গেলেন, দেখলেন আর জয় করলেন। পূর্বতন পিতামহ চন্দ্রগুপ্ত যা পারেননি। অশোক তাঁর রাজত্বকালের অষ্টম বর্ষে কলিঙ্গ আক্রমণ করেন। ক্রূর স্বভাবের জন্য তিনি “চণ্ডাশোক” নামে পরিচিত ছিলেন। আগেই হয়তো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু বৌদ্ধধর্মের একান্ত পৃষ্ঠপোষক হয়েছিলেন কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা দেখে। বদলে ফেলেছিলেন তাঁর জীবনাদর্শ। আর তাই বুঝি এই প্রস্তরে উৎকীর্ণ লিপিতে অহিংসার বাণী আজও উড়ছে ধৌলি পাহাড়ের আকাশেে, বাতাসে।

ধৌলি পাহাড়ের পাদদেশে যুদ্ধ হয়েছিল প্রবল। সে বীভৎস যুদ্ধের নাম ইতিহাসে কলিঙ্গের যুদ্ধ। সে যুদ্ধের ভয়াবহতা এমনই হল যে পাহাড় সংলগ্ন দয়া নদীর জল তখন লাল হয়ে গিয়েছিল। কলিঙ্গ যুদ্ধের এই ভয়াবহতায় অশোকের জীবনে প্রভূত পরিবর্তন এসেছিল। যুদ্ধে বীতশ্রদ্ধ সম্রাট চণ্ডাশোক থেকে ধর্মাশোকে রূপান্তরিত হয়ে অহিংসার পথ বেছে নিলেন। এসব গল্প ইতিহাসের পাতায় আছে যা ওড়িশার ধৌলাগিরি ঘুরতে গেলেই আকাশে বাতাসে এখনও অনুরণিত হয়।

আবার পাথরের দিকে তাকালেই মনে পড়ে যায় বুদ্ধের জন্মের কথা। গর্ভধারণের পরেই মায়াদেবীর শ্বেতপাথরের হাতির স্বপ্ন দেখা, তা তো তথাগত বুদ্ধের প্রতীক কারণেই। তিনি তো শ্বেতহস্তীর রূপ ধরেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। সেই জাতকের গল্পে পড়েছি সেসব।

কিন্তু আরকিওলজিকাল সোশাইটির তত্ত্বাবধানে সেখানকার বাগানের মধ্যে যত্নে রাখা বিশাল পাথরখণ্ড! ধৌলি হাতি যার নাম। একাকী পড়ে থাকা সে হাতির ছবি কেউ বুঝি দেখেনও না আর ছবিও তোলেন না। সেটিতে রয়েছে সম্রাট অশোকের লিপি। অশোকের রাজত্বকাল খ্রিষ্টপূর্ব ২৭০-২৩৫। খ্রিষ্টপূর্ব ২৫৭’র সেই শিলালিপির সামনে দাঁড়ালে আজো গা ছমছম করে। ভারতের ইতিহাস মূর্ত হয়ে ওঠে।

আবার পাথরের দিকে তাকালেই মনে পড়ে যায় বুদ্ধের জন্মের কথা। গর্ভধারণের পরেই মায়াদেবীর শ্বেতপাথরের হাতির স্বপ্ন দেখা, তা তো তথাগত বুদ্ধের প্রতীক কারণেই। তিনি তো শ্বেতহস্তীর রূপ ধরেই মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেছিলেন। সেই জাতকের গল্পে পড়েছি সেসব।

সম্রাট অশোকের রাজকীয় সেই আদেশ মূলত অহিংসার বাণী। ব্রাহ্মীলিপিতে, মাগধী প্রাকৃত ভাষায় খোদাই করা সেই হাতির গায়ের একপাশে। ইংরেজিতেে পড়ে বোঝা গেল। এগারোটি এমন আদেশের কথা লেখা সেখানে। যাকে বলে বৌদ্ধধর্মের অনুশাসন। যার প্রথম থেকে দশম পর্যন্ত উৎকীর্ণ করা। চতুর্দশ অনুশাসনও অবিকৃত। একাদশ থেকে ত্রয়োদশ অনুশাসনের পরিবর্তে অশোকের সংযোজিত নতুন বাণী, তা কলিঙ্গ যুদ্ধের ভয়াবহতা নিয়ে। শিলালেখতে এই অনুশাসন তিনটি যেন ইতিহাসের দলিল বহন করছে আজও। পাথরের কাজে পালিশ নেই। সবটাই যেন অমসৃণ। আজকের ম্যাট ফিনিশের মতো।

এই ধৌলি হাতির নাম “গজতমে” (Gajatame)। পালিভাষায় গজতমে সংস্কৃতে গজোত্তম অর্থাৎ গজ শ্রেষ্ঠ। আর উচ্চতায় প্রায় চার ফুট এই হাতির সম্মুখাংশে শুঁড় দৃশ্যমান। ধৌলি পাহাড়ের যে অংশে প্রস্তরফলকটি আজও অমলিন, সেখানে টুকরো পাহাড়ের নাম দেখা যাচ্ছে “অশ্বত্থামা”। মনে পড়ে গেল মহাভারতের এই নামে হাতিটির কথা।

তখন বিকেলের আলো পড়েছিল ঘন সবুজ বাগানের মধ্যে ধূসর হাতির সর্বাঙ্গে। ত্রস্ত পায়ে এগিয়ে চলেছিলাম শান্তিস্তূপ দেখতে। সেলফি তোলার হিড়িকে সেই স্তূপের নির্জনতা কিছুটা হলেও বাধ সেধেছিল সেই প্রদোষে। সেইসঙ্গে অশোক ফুলের রঙিন স্মৃতিও ছিল উপরি পাওনা।

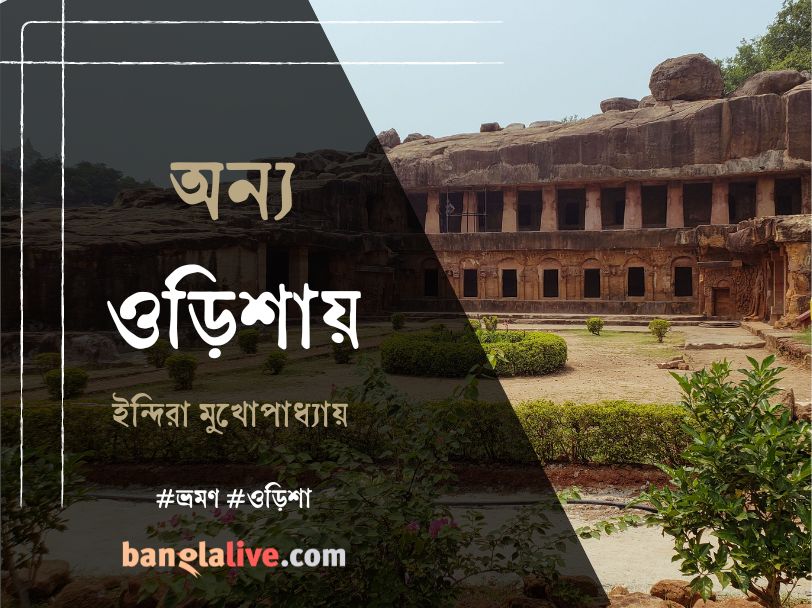

গজতমের সঙ্গে গোটা একটা বিকেল কাটিয়ে ভরপুর মনে পরদিন পা বাড়িয়েছিলাম উদয়গিরি-খন্ডগিরির (Udaygiri-Khandagiri) পথে।

বাংলার প্রত্নবিদ ডঃ দেবলা মিত্রের কথা খবরের কাগজে পড়ে ছুটেছিলাম ওড়িশার অন্যতম এই প্রত্ননিদর্শন দেখতে ও জানতে। ছোটবেলায় যখন গেছিলাম তখন জ্ঞানগম্যি হয়নি তাই শেষ পঞ্চাশ পেরিয়ে হাঁটুর ব্যথা সামলিয়ে, গ্রীষ্মের চোখরাঙানি উপেক্ষা করে দুগগা দুগগা বলে পা বাড়িয়ে মনে হল এসব বৌদ্ধ, জৈন নিদর্শন না দেখা হলে ভ্রমণ জীবনের অনেক কিছুই অধরা থেকে যেত।

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ-এর ‘ভারতকোষে’ উদয়গিরি খণ্ডগিরি সম্পর্কে দেবলা মিত্রের এই বিবরণী ইতিহাস-ধর্ম- স্থাপত্য-ভাস্কর্য সমৃদ্ধ এই দুই সৌধের এক সামগ্রিক পরিচিতির মূলে। চিত্রোৎকীর্ণ বেশ কয়েকটি গুহা সে সময়কার শিল্পীদের নৈপুণ্যের উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উদয়গিরির রানিগুম্ফা, মঞ্চপুরী, স্বর্ণপুরী ও গণেশগুম্ফা এবং খণ্ডগিরির অনন্তগুম্ফা। এই কাজের নেতৃত্বে সরকারিভাবে নিযুক্ত ছিলেন দেবলা মিত্র।

আসলে রাজা যদি শিল্পের একান্ত অনুরাগী হন তাহলে ছেনি-হাতুড়ির সমন্বয়ে শিল্পীর কাজের কদর করেন তিনি। আর যদি তাঁর ধর্মের পৃষ্ঠপোষক হন তাহলে সেই সব শিল্পকর্ম বহু যুগ বাদেও ইতিহাসের জলজ্যান্ত দলিল হয়ে থাকে। রাজার জন্য বলতেই হয় “কীর্তি যস্য সঃ জীবতি” । সেই রাজা হলেন সম্রাট অশোকের কিছু সময় পরে কলিঙ্গের মহামেঘবাহন বা চেত (চেদি) বংশীয় তৃতীয় রাজা খারবেল, যিনি খ্রিষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে কলিঙ্গ রাজ্যকে এক অন্য মাত্রা দেন। জৈন ধর্মের পৃষ্ঠপোষক এই খারবেল ধর্মপ্রচারের কারণে দেশ থেকে দেশান্তরে ঘুরে বেড়ানো বৌদ্ধ ও জৈন ভিক্ষুদের জন্য গুহা নির্মাণ করেন। জৈন সাধু সন্তদের গুহায় আশ্রয় নিয়ে নির্বিঘ্নে ধর্মতত্ব আলোচনা করা, বর্ষায় ভিজে কষ্ট না পাওয়া এবং সর্বোপরি গূঢ়সাধনার জন্যই এই গিরিগুহা গুলি হয় সাধুদের পরম আশ্রয়। প্রতি বিশ্রাম কক্ষে জৈন সন্ন্যাসীদের থাকার ব্যবস্থাসহ গুহার নিকটে পুকুরের জল তাঁদের নিত্য প্রয়োজনে ব্যবহৃত হত। খণ্ডগিরির পাহাড়ের মাথায় দিগম্বর জৈন সম্প্রদায়ের একটি মন্দিরে এখনও নিত্য পুজো হয় ।

উদয়গিরির হাতিগুম্ফায় উৎকীর্ণ খারবেলের লিপিতে তাঁর বিজয়যাত্রা ও জৈনধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা বর্ণিত। তিনি ও তাঁর রাণী যে এখানে গুহা খনন করিয়েছিলেন তার প্রমাণ এই শিলালেখ। প্রাকৃত ভাষায় লেখা এই লিপিগুলিই পরাক্রান্ত মহামেঘবাহন বা চেত বংশের অস্তিত্বের একমাত্র স্বাক্ষর। রাজার রাজ্যজয় ও রাজত্বকালের বিভিন্ন কীর্তি ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে। খারবেল বংশের পর বহুদিন উদয়গিরি-খণ্ডগিরির কোনও লিখিত ইতিহাস পাওয়া যায় না। কিন্তু তার পরেও জৈন সন্নাসীরা গুহাগুলি তাঁদের আবাসরূপে ব্যবহার করতেন । নজরকাড়া হাতিগুম্ফাটি নাকি প্রকৃতিসৃষ্ট। লিপি অনুযায়ী খারবেল মোট ১১৭ টি গুহা নির্মান করেছিলেন। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে নির্মিত উদয়গিরির রানিগুম্ফাটি বৃহত্তম ও সর্বাপেক্ষা সুন্দর। এটি নবীনতম গুহা এবং শিল্পকলার দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেষ্ঠ। দ্বিতল বিশিষ্ট এই গুহা নাকি রানির মহল ছিল। নিচে ৭ টি কক্ষ এবং ওপরে ৯ টি কক্ষ। কক্ষের সম্মুখে সাধারণত প্রলম্বিত স্তম্ভযুক্ত বারান্দা। দেওয়ালে সেকালের আমআদমীর জীবনযাত্রার ছবি খোদাই করা আছে। সে যুগের কলিঙ্গের প্রার্থনাসভা থেকে ধর্মীয় উৎসব এই গিরিগুহাতেই পালন করা হত। আজকের ভাষায় তা অ্যাসেম্বলি হল।

থমকে গেছিলাম সেই গিরিগুহায় দাঁড়িয়ে। এমন সব শিল্পকর্ম দেখলে অবাক হতে হয়। বেশিরভাগ গুহারই খননকাল খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতক। ওড়িশার রাজধানী ভুবনেশ্বরের ৬ কিলোমিটার পশ্চিমে উদয়গিরি-খন্ডগিরি এমনি দুটি পাহাড়। উদয়গিরি শব্দের অর্থ উদীয়মান সূর্যের পাহাড় আর খণ্ডগিরির অর্থ ভেঙেপড়া পর্বত। এই দুই পাহাড়ের মধ্যে অবস্থিত গুহাগুলি কমপক্ষে ২২০০ বছরের পুরাতন। উদয়গিরি ও খণ্ডগিরির উচ্চতা যথাক্রমে ৩৪ মিটার ও ৩৮ মিটার এবং পাহাড় দুটিতে যথাক্রমে ১৮ টি ও ১৫ টি গুহা আছে। গিরিগুহাগুলির মধ্যে হাতিগুম্ফাা, বরাহগুম্ফা, রানিগুম্ফা, গনেশগুম্ফা, ব্যাঘ্রগুম্ফা, সর্পগুম্ফা উল্লেখযোগ্য।

ওপর তলার কক্ষগুলিতে শব্দবিজ্ঞানের প্রয়োগ কৌশল মুগ্ধ করে আজও। প্রতিধ্বনি শুনলেই বোঝা যায়। এছাড়াও জল নিকাশি ব্যবস্থা চোখে পড়ার মত। গুহার শিলালেখ মুছে ফেলা সম্ভব নয়। তাই রাজা খারবেলের কীর্তি ইতিহাসে চির ভাস্বর আজও।

বাড়ির পাশেই ওড়িশায় কত মণিমুক্তো ছড়ানো ছেটানো। তাই আরেক বিকেলে প্ল্যান করে মুক্তেশ্বরের দিকে পা বাড়ানো হল।

ওড়িশার খুরদা জেলায় মুক্তেশ্বর (Mukteshwar) মন্দির। মন্দিরময় ভুবনেশ্বরের অন্যতম স্থাপত্য এটি। মূলত মুক্তেশ্বরের মন্দিরগুলি কলিঙ্গ শৈলীর স্থাপত্যরীতিতে নির্মিত। বিশাল মন্দির চত্ত্বর সোমবংশীয় আমলে তৈরি, নবম শতাব্দীতে। সরকারি নথির আর্কাইভে এটি “Gem of Odisha architecture” বলে অভিহিত। বিখ্যাত লিঙ্গরাজা মন্দির, রাজারানি মন্দির, পরশুরামেশ্বর, ব্রহ্মেশ্বরের অনেক আগে নির্মিত এই মুক্তেশ্বর মন্দির। তাই ওড়িশার হিন্দু মন্দির বিকাশ গবেষণার জন্য এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মুক্তেশ্বরের শৈল্পিক উন্নয়ন এক নতুন ধারার সৃষ্টি করে যা পূর্বের সকল স্থাপনা থেকে স্বতন্ত্র এবং এর প্রভাব পুরো এক শতাব্দী জুড়ে ছিল।

এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল রাজকীয় তোরণ যা অন্য কোনও অঞ্চলের মন্দিরে নেই। এই তোরণ বা খিলানপথ ৯০০ শতকের বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীর কারণে, আর তাই মুক্তেশ্বর মন্দিরকে ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর মুক্তো বলা হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হল মুক্তোই হোক বা মুক্ত ভারতীয়, মন্দিরময়তার গঠনশৈলীর অনেক মণিমানিক্যই সেখানে বিদ্যমান। তাই মুক্তেশ্বরকে মণিমন্দির বললেও ভুল বলা হবে না।

মুক্তেশ্বর শব্দের অর্থ স্বাধীনতার ঈশ্বর। প্রধান মন্দিরটি হিন্দু দেবতা শিবের। মন্দিরটি অষ্টকোণাকৃতির দেওয়াল দিয়ে ঘেরা যার গায়ে বিভিন্ন নকশা খোদাই করা। এখানে ধ্যান আসন শিক্ষার একাধিক ভাস্কর্য আছে। কিছু কিছু শিক্ষাবিদের মতে মুক্তেশ্বরে একদা তন্ত্রসাধনার রেওয়াজ ছিল। সীমানা প্রাচীরের বাইরের অংশে হিন্দু দেবতা সরস্বতী, গণেশ – ইত্যাদির ভাস্কর্য আছে । চৈত্য খিলানে একাধিক যোগমুদ্রারত মূর্তি। মন্দিরটি পশ্চিমমুখী এবং তার ভিত্তি প্রস্তর নীচুতে। জগমোহনের উপরে বিদ্যমান পিরামিডাকৃতির ছাদ এই অঞ্চলে প্রথম। ভুবনেশ্বরের অন্যান্য বৃহৎ মন্দিরের তুলনায় মুক্তেশ্বরের মন্দির ছোটো ধাঁচের হলেও অপূর্ব তার স্থাপত্য শৈলী। মন্দির চত্ত্বরের মধ্যেই পুণ্যসলিলা মদিচা কুন্ড পুকুর এবং সেখানে মাছেদের খাওয়ানো হয়।

এই মন্দিরের বিশেষত্ব হল রাজকীয় তোরণ যা অন্য কোনও অঞ্চলের মন্দিরে নেই। এই তোরণ বা খিলানপথ ৯০০ শতকের বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীর কারণে, আর তাই মুক্তেশ্বর মন্দিরকে ওড়িশা স্থাপত্যশৈলীর মুক্তো বলা হয়। সেখানে দাঁড়িয়ে মনে হল মুক্তোই হোক বা মুক্ত ভারতীয়, মন্দিরময়তার গঠনশৈলীর অনেক মণিমানিক্যই সেখানে বিদ্যমান। তাই মুক্তেশ্বরকে মণিমন্দির বললেও ভুল বলা হবে না।

ওড়িশা সরকারের পর্যটন দপ্তর প্রতি বছর তিন দিনের শাস্ত্রীয় ওড়িশি নৃত্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন। মুক্তেশ্বর নৃত্য উৎসব হয় এই মন্দির চত্ত্বরে।

ছবি সৌজন্য: লেখক

রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।