গোটা ১৯৪০-এর দশক জুড়ে দুর্ভিক্ষ, দেশভাগ, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব, সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ, রাজনৈতিক ক্ষমতা নিয়ে টানাপোড়েন, কাতারে কাতারে আসা শরণার্থীদের ঢল এবং তার মধ্যেই আসা স্বাধীনতা, মানুষকে নতুনভাবে বাঁচার লড়াইয়ের শিক্ষা দিয়েছিল বলা যায়। রাজনীতি, শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি জগতে যার প্রভাব পড়ল স্বাভাবিকভাবেই। প্রগতিবাদী ভাবনার সঙ্গে আন্তর্জাতিক ধ্যানধারণার প্রভাব দেখা গেল যুবসমাজের একাংশের মধ্যে। এরই ফলস্বরূপ সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে উঠে এলেন একঝাঁক নবীন প্রতিভাবান ও চিন্তাশীল মানুষ। এই দশকেই গড়ে উঠল ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’, ‘ক্যালকাটা ফিল্ম সোসাইটি’-র মতো নব্যচিন্তাধারা থেকে উদ্ভূত সংগঠন। এসব সংগঠন যাঁরা গড়ে তুললেন, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই পরবর্তীকালে নিজেদের উজ্জ্বল করে তুলেছেন শিল্প-সংস্কৃতির আঙিনায়। এঁদেরই মধ্যে অন্যতম ছিলেন মৃণাল সেন, যাঁর এ বছর শততম জন্মবর্ষ।

ওপার বাংলা থেকে এপারে আসা অধিকাংশ মানুষের মতোই মৃণাল সেনের জীবনের শুরুতেও এক দীর্ঘ লড়াইয়ের সময় চলেছিল। দুবেলা অন্নসংস্থানের জন্যে সংগ্রামের পাশাপাশি বিভিন্ন লাইব্রেরি ও অন্যান্য জায়গা ঘুরে পড়াশোনা চলছে তখন তাঁর। গোগ্রাসে গিলছেন বিদেশি ও এদেশি সাহিত্য। মার্ক্সীয় ভাবনার প্রতি আকৃষ্ট হচ্ছেন। যোগাযোগ হচ্ছে নানারকম প্রগতিবাদী সংগঠনের সঙ্গে। ধীরে ধীরে অন্তরে তীব্র হচ্ছে সিনেমা তৈরির ইচ্ছে। ‘ভারতীয় গণনাট্য সংঘ’-র সঙ্গে থাকার সময় নাটকের ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছেন নানাভাবে। নাটকে অভিনয় বা পরিচালনা সেইভাবে না করলেও, প্রম্পটার হিসেবে বা সাংগঠনিক আরও বিভিন্ন ব্যাপারে তাঁর ভূমিকা থাকত। গীতা সোম ছিলেন সংঘ-র অন্যতম নিয়মিত অভিনয়শিল্পী। তাঁর সঙ্গে মৃণালের আলাপ এখানেই। এর ফলেই তিনি পরে হলেন ‘গীতা সেন’। গীতা দেবীর লেখাতেই আছে গণনাট্যে থাকার সময়, বিজন ভট্টাচার্য, ঋত্বিক ঘটক, সুধী প্রধান, উৎপল দত্ত, তাপস সেন প্রমুখের প্রায়ই আড্ডা হত মৃণাল সেনের বেকবাগানের বাড়িতে। গীতা সোম তখন পুরোদস্তুর ওখানে নাটক করছেন। উত্তরপাড়াতেও তাঁদের একটা নাটকের দল ছিল। মৃণাল সেন, তাপস সেনেরা সেখানে গিয়েও ঐ দল নিয়ে নাটক করতেন। শো করতে যেতেন বিভিন্ন গ্রামেগঞ্জে। নাটক নিয়ে থাকলেও, তখন থেকেই “মৃণাল সেন পকেটে ছবি তৈরির বাজেট নিয়ে ছবি করার চেষ্টা চালাতেন। কিন্তু ছবি তৈরির উপায়টা আর হয়ে উঠতো না।” স্বপ্ন বাস্তবায়িত হল ১৯৫৫ সালে। যে বছর তাঁর পরিচালনায় প্রথম ছবি ‘রাতভোর’ মুক্তি পেল।

মৃণাল সেনকে নিয়ে অনেক আলোচনা, লেখা ইত্যাদি হয়েছে, হচ্ছে ও হবে। তাঁকে একজন অন্যধারার নিজস্ব ঘরানার চিত্রপরিচালক হিসেবে দেখা হয়, যা অত্যন্ত সঙ্গত। মৃণাল সেন নিজেও পরবর্তীকালে চিত্রপরিচালক হিসেবে নিজেকে যে অবস্থানে রাখতে চেয়েছেন, সেখানে দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর নিজের পরিচালিত কিছু ছবিকে ঠিক গুরুত্ব দিতে চাননি। উল্লেখ করেননি কয়েকটি ছবির ক্ষেত্রে থাকা তাঁর আরও কিছু অবদানের ব্যাপারে। এর কারণ অনুসন্ধান এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য নয়। আমরা বরং নজর দিই সেই মৃণাল সেনের দিকে, যেখানে তাঁকে চেনা ছকের বাইরে দেখা যাচ্ছে। যে দিকটি ততটা আলোচনায় আসে না।

আরও পড়ুন: Mrinal Sen: The Man Who Never Stopped Questioning

১৯৪০-এর দশকে যেমন গণনাট্য, ‘নবান্ন’ নাটক, ‘বহুরূপী’ নাট্যদল, সিনেমা নিয়ে নবচিন্তাধারা ইত্যাদি গড়ে উঠতে দেখা যাচ্ছে, পাশাপাশি ১৯৩০-৪০ দশক থেকেই চোখে পড়ছে আধুনিক বাংলা গান, বাংলা ছায়াছবি ও তার গান নিয়ে এক বিপুল জনপ্রিয়তার জোয়ার। এ জগতেও উঠে আসছেন অনেক প্রতিভাধর। এছাড়া, পেশাদারি নাট্যধারা তো পুরোদমেই অব্যাহত রয়েছে। বাঙালির ঘরে ঘরে এসব নিয়ে উন্মাদনা ছড়িয়ে পড়েছিল দারুণভাবে। নানা সমস্যায় জর্জরিত তখনকার মানুষ এই দুনিয়া থেকে তাঁদের বাঁচার রসদ যে পেতেন, তা সর্বৈব সত্যি। সাদামাটা গল্প, সহজ ভঙ্গিতে হওয়া মেলডিনির্ভর গানে ভরা অধিকাংশ বাংলা সিনেমা একটা স্থায়ী আসন পেতেছিল বাঙালিমনে। যেখানে অনেক ক্ষেত্রেই সময়ের প্রভাব অবশ্যই পড়ত কাহিনি ও অন্যান্য প্রয়োগবিন্যাসে। ক্রমশ, এইসব ছবি, গান ইত্যাদিকে সংস্কৃতির ‘মূলধারা’ হিসেবে চিহ্নিত করা হল। যা আজও করা হয়। মৃণাল সেনের প্রথম ছবি ‘রাতভোর’ অবশ্যই এই ধারার অন্যতম একটি ছবি। অভিনয় করেছিলেন উত্তমকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, ছবি বিশ্বাস, ছায়া দেবী, কালী ব্যানার্জি, জহর রায়, শোভা সেন প্রমুখ। সলিল চৌধুরীর সংগীত পরিচালনায় এ ছবিতে গান গেয়েছিলেন শ্যামল মিত্র(“ও মাঝি রে…”), সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়(“বনে নয় মনে আজ…” ও “রিম ঝিম ঝিম…”) এবং সতীনাথ মুখোপাধ্যায়(“দুখের সীমা নাই…”)। স্বরাজ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাহিনি নিয়ে ছবিটা তৈরি। সেখানে রয়েছে ‘লোটন’ নামে একটি চরিত্রের কথা। যে কোনওরকম বন্ধনে বাঁধা পড়তে চায় না। আপন খেয়ালে ভেসে বেড়ানোর দিকেই তার টান। ফলে বেশিরভাগ লোকই তাকে ভুল বোঝে। এরই মধ্যে নানা মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক ও তা ঘিরে টানাপোড়েন চলতেই থাকে। মাঝেমাঝেই সে নিরুদ্দেশ হয়ে যায়। সব সময়েই লোটন উড়তে চায় এক মানবিকতায় ভরা আকাশে। মনে রাখতে হবে, যে সময়ে এই ছবি মুক্তি পাচ্ছে, সেই ১৯৫৪-৫৫ সালে একদিকে যেমন শম্ভু মিত্রের ‘রক্তকরবী’ নাটক, সত্যজিৎ রায়ের ছবি ‘পথের পাঁচালী’ আলোড়ন তুলছে, তেমনই এই সময়েই উত্তম-সুচিত্রা জুটিকে ঘিরে রোমান্টিকতার এক নতুন ধারার উন্মেষ ঘটছে বাংলা চিত্রজগতে। মৃণাল সেনও আবির্ভূত হলেন এই সময়েই।

নিজের পরিচালিত ছবির বাইরে অন্যের পরিচালিত বেশ কয়েকটি ছবির চিত্রনাট্যকার ছিলেন মৃণাল সেন। প্রথমবার ১৯৫৮ সালে তাঁর চিত্রনাট্যে নির্মল মিত্র পরিচালিত ‘রাজধানী থেকে’ ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল। নিকোলাই গোগলের ‘ইন্সপেক্টর জেনারেল’ গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। এক স্যাটায়ারে ভরা কাহিনি। ছবির বুকলেটে বলা হচ্ছে, “বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথাও উত্তরে, দক্ষিণে, পূর্বে অথবা পশ্চিমে, উপরে কিংবা নীচে, হয়ত বা মাঝখানে একটি শহর। দিল্লী নয়, কলকাতা নয়, বোম্বাই নয়, লন্ডন, নিউ ইয়র্ক, মস্কো, পিকিং, কোনটাই নয়। তবু একটা শহর― এক এবং অদ্বিতীয় হ য ব র ল।” এই শহরটি দুর্নীতিগ্রস্ত। তাই রাজধানী থেকে একজন অফিসারকে পাঠানো হচ্ছে তদন্তের জন্যে। শহরের সবাই ধরে নিলেন এই অফিসার নির্ঘাত আসবেন পরিচয় গোপন করে, ছদ্মবেশে। শহরের দুর্নীতিবাজেরা টেনশনে দিশেহারা। এই সময়েই হতদরিদ্র ‘কেষ্টধন’ এল এ শহরে কাজ পাবার আশায়। দুর্নীতিবাজেরা ধরে নিল এই লোকটিই নিশ্চয় সেই তদন্তকারী অফিসার। ফলে তাকে এক বড়লোক নিয়ে রাখলেন তার কাছে। অগাধ খাতিরযত্ন হতে লাগল কেষ্টধনের। এইভাবেই এক স্যাটায়ারের পথে কাহিনি এগোয়। নচিকেতা ঘোষের সুরে ও গৌরীপ্রসন্ন মজুমদারের কথায় দুটি গান ছিল ছবিতে― “একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল… ” এবং “দুজনে কাটাবো রাত…”। প্রথমটি ছিল সমবেত কণ্ঠে, দ্বিতীয়টি গেয়েছিলেন সবিতা বন্দ্যোপাধ্যায়। অভিনয়ে ছিলেন কালী ব্যানার্জি, উৎপল দত্ত, মঞ্জু দে, জীবেন বসু, জহর রায়, তুলসী চক্রবর্তী, মঞ্জুলা ব্যানার্জি, অজিত চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ। ১৯৬০ সালে নির্মিত ‘বাইশে শ্রাবণ’-কেই তাঁর চিত্রপরিচালনায় প্রথম মনের মতো ছবি তৈরির শুরু হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। ফলে, স্বাভাবিকভাবেই ছবিটি নিয়ে অনেক আলোচনা হয়েছে। এ ছবিরও সংগীত পরিচালক ছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁর পরিচালিত এর পরের বছরের ছবি (১৯৬১) ‘পুনশ্চ’ নিয়ে কিন্তু সেভাবে আলোচনা চোখে পড়ে না। ছবিটিকে এককথায় একটি বিষাদময় প্রেমের ছবি বলা যায়। যেখানে ‘সুবোধ’ ও ‘বাসন্তী’-র প্রেম পারিবারিক ও সামাজিক নানা সমস্যার কারণে পূর্ণতা পায় না। দুজনের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি হয়। দুজনেই জীবনের তাগিদে ছিটকে যায় একে অপরের কাছ থেকে দূরে। কিন্তু ভুলতে পারে না কেউ কাউকে। বিশেষ করে বাসন্তী। তাই অনেকদিন পরে, যখন বাসন্তী সুবোধের সন্ধান পায়, তাকে একটা চিঠি লেখে। যার শেষ লাইনে ছিল, “…ছুটি নিয়ে একবার অন্তত এসো, আসবে তো?” এটা কি আমাদের পরিচিত মৃণাল সেন? তাঁকে যেভাবে তাঁকে দেখা ও ভাবা হয়, বোধহয় অনেকটাই তার বাইরে। ছবিতে অভিনয়ে ছিলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, কণিকা মজুমদার, কালী ব্যানার্জি, পাহাড়ি সান্যাল, শেফালী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ। সমরেশ রায় সুরারোপিত এ ছবিতে কোনও গান ছিল না। কাহিনি ছিল আশিস বর্মণের।

এই ১৯৬১-তেই মুক্তি পেয়েছিল ‘টাস ইউনিট’ পরিচালিত ছবি ‘কানামাছি’, যার চিত্রনাট্যকার মৃণাল সেন। এক অনবদ্য কমেডি ছবি। কাহিনি শৈলেশ দে-র। এ ছবিতে কলকাতা ফুটবল ময়দান এসেছে গুরুত্বপূর্ণ কারণে। হাসি-মজার মোড়কে ফুটবলপাগল বাঙালিকে ঘিরেই এ ছবির কাহিনি এগিয়েছে। তুলসী চক্রবর্তী, ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, অনুপকুমার, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, পাহাড়ি সান্যাল, তপতী ঘোষ, সুনন্দা বন্দ্যোপাধ্যায়, পদ্মা দেবী প্রমুখের মতো ডাকসাইটে অভিনয়শিল্পীদের দুরন্ত অভিনয়ে সেইসময় ছবিটি দারুণ জনপ্রিয় হয়েছিল। শ্যামল গুপ্তের কথায় ও নচিকেতা ঘোষের সুরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গাওয়া দুটি গান ছিল এ ছবিতে― “এই নিরিবিলি ঝিলিমিলি রাতে জ্বলে দেয়ালী…” এবং “অঙ্ক কষতে গেলে খালি ওঠে হাই…”। ছবির চিত্রনাট্য যেভাবে লিখেছেন মৃণাল সেন, তা থেকে বোঝা যায়, কতখানি রসবোধ তাঁর ছিল, যা সেইভাবে তাঁর আর অন্য কোনও ছবিতে এতটা দেখা যায়নি। অথচ, ছবিটি থেকে গেছে আলোচনার বাইরে। প্রসঙ্গত, এই কাহিনি নিয়েই ১৯৭৯ সালে হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায় তৈরি করেছিলেন জনপ্রিয় হিন্দি ছবি ‘গোলমাল’।

আরও পড়ুন: মৃণাল সেন – সময়ের সাক্ষর

১৯৬৩ সালে মৃণাল সেন পরিচালনা করলেন ‘অবশেষে’। এও এক সাধারণ গল্পনির্ভর ছবি। কিন্তু যথেষ্ট মোচড় আছে বিভিন্ন ক্ষেত্রে। আইনের দুনিয়ার মধ্যে যে মানুষের মনকে বেঁধে রাখা সম্ভব হয় না অনেক ক্ষেত্রে, এ ছবির কাহিনি ও নির্মাণে সেই কথা উঠে এসেছে গুরুত্বপূর্ণ ভঙ্গিতে। কিন্তু বলা হয়েছে একটি নিটোল গল্পের মধ্যে দিয়ে। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের ‘স্বভাবের স্বাদ’ গল্প অবলম্বনে ছবিটি তৈরি। অভিনয়ে আছেন— অসিতবরণ, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, অনুপকুমার, সুলতা চৌধুরী, পাহাড়ি সান্যাল, ছায়া দেবী, রবি ঘোষ, উৎপল দত্ত প্রমুখ। প্রণব রায়ের কথায়, রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে ছবিতে চারটি গান ছিল―”স্বপ্নে ভরা এই বাদলবেলা…”, “দিনগুলি মোর ফুলের মতো…”, “আমার সকল চাওয়া বিফল হল…” ও “এই আকাশ এই হাওয়া এই আলো…”। গানগুলি গেয়েছিলেন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ও প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়।

১৯৬৪ সালে মৃণাল সেনের পরিচালনায় মুক্তি পেয়েছিল ‘প্রতিনিধি’। এখানেও সেই প্রেমের টানাপোড়েন। একটি ছোট্ট ছেলের ভূমিকা এই ছবিতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় রয়েছে। সবমিলিয়ে সেই নির্ভেজাল মনকাড়া সম্পর্কের ছবি। এই ছবির কাহিনিকারও অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। অভিনয় করেছিলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, অনুপকুমার, সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়, জহর রায়, বাণী গাঙ্গুলি, আরতি দাস প্রমুখ। সংগীত পরিচালক হেমন্ত মুখোপাধ্যায়। তাঁর নিজের গলাতেই এ ছবিতে ব্যবহার করেছিলেন শুধু দুটি রবীন্দ্রনাথের গান― “মনে হল যেন পেরিয়ে এলেম অন্তবিহীন পথ…” এবং “অশ্রুনদীর সুদূর পারে…”। আগেরগুলোর মতোই এই ছবিটিকেও খুব একটা গুরুত্ব দেননি মৃণাল সেন এবং চিত্র-আলোচক মহলও। ১৯৬৫-র ছবি ‘আকাশ কুসুম’ যথেষ্ট আলোচিত। সুতরাং তা নিয়ে বেশি কিছু বলার দরকার নেই। এর পর, ১৯৬৬-তে ওড়িয়া ছবি ‘মাটির মণিষ’ ও তিন বছর পর (১৯৬৯) হিন্দিতে ‘ভুবন সোম’। এই ছবি সম্পর্কে কিছু বলা অনর্থক। বহু আলোচনা আজও হয় ভারতীয় চলচ্চিত্রের এই অন্যতম মাইলস্টোনটিকে নিয়ে। মৃণাল সেনের জীবনের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কাজ বনফুলের কাহিনিনির্ভর এই ছবিটি। এক্ষেত্রে, যে বিষয়টি বলার, তা হল, যিনি ১৯৬৯ সালে, সম্পূর্ণ নিজস্ব ঘরানায় অনবদ্য মুনশিয়ানার সঙ্গে এরকম একটি অন্যধারার ছবি উপহার দিচ্ছেন, সেই মৃণাল সেন ১৯৬৬ সালে লিখলেন অত্যন্ত ভালো মানের মূলধারা অনুসৃত দুটি ছবির চিত্রনাট্য। যেখানে তিনি মিশে গেলেন কাহিনির সঙ্গে, সংলাপ তীক্ষ্ণ হলেও, তাতে একটা আবেগের ছোঁয়া রইল, যা সহজ পথে এগিয়ে মানুষের মন ছুঁয়ে গেল। ছবিদুটি হল, প্রবোধ সান্যালের কাহিনি নিয়ে অজয় কর পরিচালিত ‘কাঁচ কাটা হীরে’ এবং প্রমথনাথ বিশীর কাহিনিনির্ভর অজিত লাহিড়ির পরিচালনায় নির্মিত ‘জোড়াদিঘির চৌধুরী পরিবার’। প্রথম ছবিতে অভিনয়ে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, লিলি চক্রবর্তী, বিকাশ রায়, ছায়া দেবী, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, জহর রায় প্রমুখ। হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সুরারোপিত এ ছবিতে কোনও গান ছিল না। আর দ্বিতীয় ছবিটিতে অভিনয় করেছিলেন, সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, মাধবী মুখোপাধ্যায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায়, বিকাশ রায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা, তরুণকুমার, কালী ব্যানার্জি, অসিতবরণ, কমল মিত্র, তরুণ রায় প্রমুখ। প্রণব রায়ের কথায় ও কালীপদ সেনের সুরে এ ছবিতে গান গেয়েছিলেন, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, আরতি মুখোপাধ্যায়, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, রুমা গুহ ঠাকুরতা ও ক্যালকাটা ইয়ুথ কয়্যার। চারটি গান হল, “বরষ ফুরায়ে গেল উমা এল কই…”, “মেরো না মেরো না শ্যাম রং-পিচকারি…”, “পলাশীর প্রান্তর! হেথায় ঘুমায়ে রয়…” এবং “তবু যামিনী বিফলে না যায়…”। ছবিদুটি সহজলভ্য, তাই কাহিনির বিস্তারে যাবার প্রয়োজন নেই।

শেষে থাক কিছু প্রশ্ন। তাঁর ছবিজীবনের শুরু থেকে ১৯৬৯ সালে ‘ভুবন সোম’-এর আগে অবধি এমন এক মৃণাল সেনকে আমরা দেখি, যিনি মূলধারার ছবির জগতে মিশে গেছেন বারেবারেই। তা সে পরিচালক বা শুধুমাত্র চিত্রনাট্যকার― যাই হোন না কেন। তখনকার একরাশ জনপ্রিয় ডাকসাইটে অভিনেতা অভিনেত্রীরা অভিনয় করছেন ঐসব ছবিতে। বিখ্যাত সব গীতিকার, সুরকারেরা কাজ করছেন। সবচেয়ে বড় কথা, নিজেকে এক ব্যতিক্রমী চিন্তাধারার অবস্থানে রেখেও এইসব ছবিতে স্বতস্ফূর্ত বাঙালিমনের প্রকাশ ঘটেছে মৃণাল সেনের। যা অত্যন্ত প্রণিধানযোগ্য বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয়। একইসঙ্গে বলতে হবে, তাঁর এইসব ছবির প্রত্যেকটির ক্ষেত্রেই সমাজ ও ব্যক্তিজীবনের টানাপোড়েনের বার্তা আছে গল্প বলার ধাঁচে। কোনওটাই কিন্তু বক্তব্যশূন্য নয়। তাহলে, এতবার যখন তাঁর এরকম একটি মূলধারা অনুসৃত মন কাজ করেছে এবং অত্যন্ত সফলভাবে তিনি সেই কাজে তাঁর পারদর্শিতা দেখিয়েছেন, তাহলে তাঁর সেই ধরনের অধিকাংশ কাজগুলি নিয়ে তিনি নিজেই কেন সেভাবে আগ্রহী ছিলেন না পরবর্তীকালে, সেটা ভেবে একটু আশ্চর্যই লাগে। আর অন্যদের কথায়, বিশ্লেষণে তো তাঁর এইদিকের কথা প্রায় আসেই না। তবে তিনি বা আর কেউ আলোচনা করুন বা না করুন, এসব ছবিতেও যে একজন গুরুত্বপূর্ণ, বৈচিত্র্যময় ও আকর্ষণীয় মৃণাল সেন বিরাজ করছেন, তা মানতেই হবে।

তথ্যঋণ:

১) বিভিন্ন সিনেমার বুকলেট

২) চলচ্চিত্র চর্চা : প্রসঙ্গ মৃণাল, বিশ্লেষণ মূল্যায়ণ অন্বেষণ(সম্পাদক― বিভাস মুখোপাধ্যায়, সংখ্যা ২২, নভেম্বর ২০১৬)

৩) সাতাত্তর বছরের বাংলা ছবি(১৯১৯―১৯৯৫)―সংগ্রাহক-গ্রন্থনা-সম্পাদনা: তপন রায় (বাপী প্রকাশনী, আগস্ট ১৯৯৬)

৪) আলোর পথযাত্রী― সংকলন ও সম্পাদনা: ধীরাজ সাহা(ওপেন মাইন্ড, অক্টোবর ২০১৩)

৫) নচিকেতা ঘোষ― সম্পাদনা : অশোক দাশগুপ্ত(আজকাল, জানুয়ারি ২০০৯)

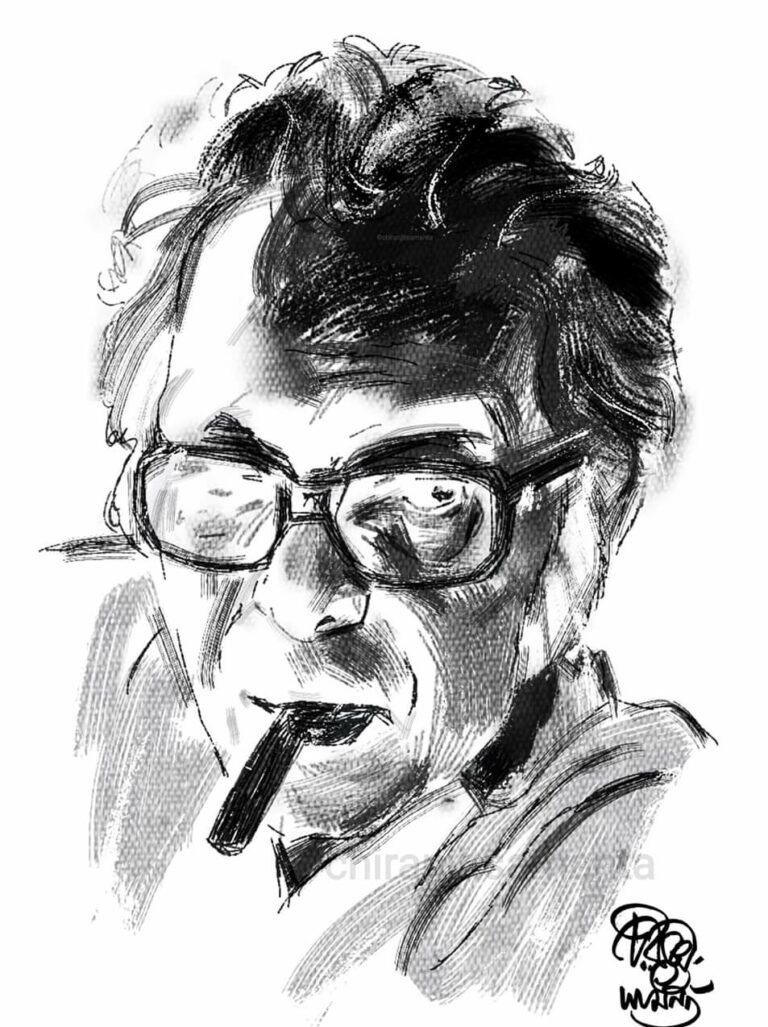

অঙ্কণ: চিরঞ্জিৎ সামন্ত

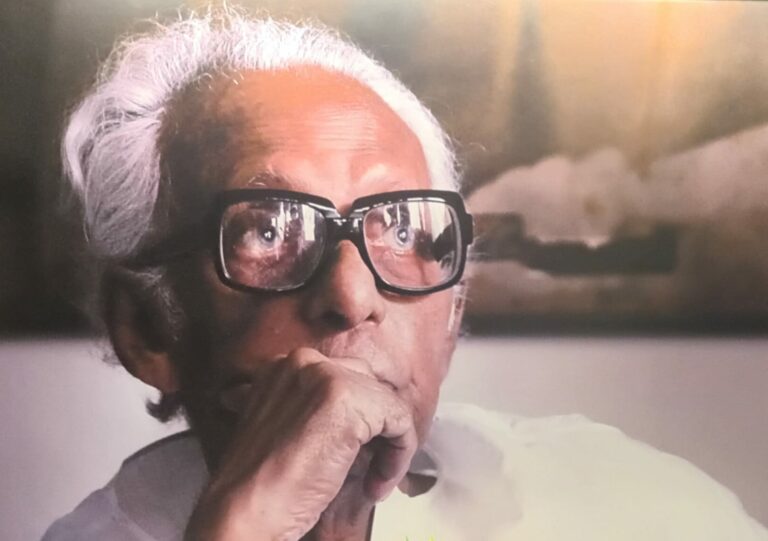

চিত্র ঋণ: অরিন্দম সাহা সরদার আর্কাইভ

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।