ইংলিশবাজার কুঠি তৈরি হয়েছিল গৌড়ের ভাঙা ইট-পাথর দিয়ে

‘‘বহু দিন ধ’রে বহু ক্রোশ দূরে

বহু ব্যয় করি বহু দেশ ঘুরে

দেখিতে গিয়েছি পর্বতমালা,

দেখিতে গিয়েছি সিন্ধু।

দেখা হয় নাই চক্ষু মেলিয়া

ঘর হতে শুধু দুই পা ফেলিয়া

একটি ধানের শিষের উপরে

একটি শিশিরবিন্দু।’’

ছোট্ট সত্যজিৎ রায়ের অটোগ্রাফ-খাতায় স্বাক্ষরের সঙ্গে এই ছোট ছড়াটা লিখে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাত্র আট লাইনের এই ছড়ার মধ্যে এক অমোঘ সত্য লুকিয়ে আছে। সত্যিই তো আমরা কাজের জন্যেই হোক বা ছুটি কাটাতেই হোক, অনেক টাকা খরচ করে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াই। কিন্তু অনেক সময়েই ঘরের কাছাকাছি থাকা দর্শনীয় জায়গা আমাদের দেখা হয়ে ওঠে না। ছুটিতে কোথাও যাওয়ার কথা উঠলেই মধ্যবিত্ত বাঙালি পাহাড় কিংবা সমুদ্রের কথা ভাবেন। অথচ পাহাড় বা সমুদ্র ছাড়াও এই বাংলায় এমন এমন ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন জায়গা রয়েছে, যেগুলোর কথা আমরা প্রায় জানিই না বা জানলেও খুব কম জানি!

পাহাড় বা সমুদ্রের ঐশ্বর্যের বাইরেও অনেক কিছুতেই সৌন্দর্য লুকিয়ে থাকে, খালি সেগুলো খুঁজে নিতে হয়। ঐতিহাসিক গুরুত্বসম্পন্ন জায়গাগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। গোটা বাংলা জুড়ে ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে তৈরি হয়েছে বৌদ্ধ স্তুপ, মন্দির, মসজিদ, গির্জার মতো নানা রকমের স্থাপত্য। এক ঝলকে দেখলে সেগুলোকে অনেকটা এক রকম মনে হলেও, বাস্তবে তা নয়। ইতিহাসের বিভিন্ন কালপর্বে যে সমস্ত ধর্মীয় স্থাপত্য নির্মিত হয়েছে, সে সব স্থাপত্যের মধ্যে রয়েছে সময়কালের বৈশিষ্ট, রাজা-সুলতানদের শিল্পবোধ এবং নানা রকমের কাহিনি। সেই সমস্ত কাহিনি পাওয়া যায় আঞ্চলিক ইতিহাসের মধ্যে।

কোনও অঞ্চলের সমস্ত স্থাপত্যই একই সময়কালে তৈরি হয় না, বিভিন্ন সময়ে তৈরি হওয়া স্থাপত্যগুলোর মধ্যে সেই সময়কালের বৈশিষ্ট ফুটে ওঠে, ফুটে ওঠে যার টাকায় ওই সব স্থাপত্য তৈরি হচ্ছে তার শিল্পরুচিও। এর পাশাপাশি থাকে বিভিন্ন আখ্যান। ইতিহাসের অধিকাংশ বিবরণের সঙ্গেই মিশে থাকে নানা রকম গল্প। অনেক ক্ষেত্রেই সেগুলো বাস্তবের সঙ্গে মেলে না, তবু ইতিহাস পাঠে ওই সব আখ্যানের আলাদা গুরুত্ব আছে।

ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জায়গায় বেড়াতে যান বহু মানুষ। কিন্তু অনেক সময়েই অঞ্চলটির ঐতিহাসিক কাহিনি না জানার ফলে বেড়ানোর অভিজ্ঞতায় ফাঁক থেকে যায়। একটু নামকরা বা বিখ্যাত জায়গায় গাইড পাওয়া যায় বটে, কিন্তু তাঁদের বলা গল্পগুলো সব সময়ে খুব তথ্যনিষ্ঠ হয় না। পর্যটকদের মনোযোগ আকর্ষণের জন্য তাঁরা অনেক কল্পিত কাহিনিও বলেন, যা ইতিহাসসিদ্ধ নয়। সে জন্য কোনও ঐতিহাসিক গুরুত্ব সম্পন্ন জায়গায় যাওয়ার আগে বইপত্র জোগাড় করে অথবা হাতে সময় কম থাকলে একটু ইন্টারনেট ঘেঁটে পড়াশোনা করে গেলে, সেই ভ্রমণ অনেকটাই উপভোগ্য হয়ে উঠতে পারে।

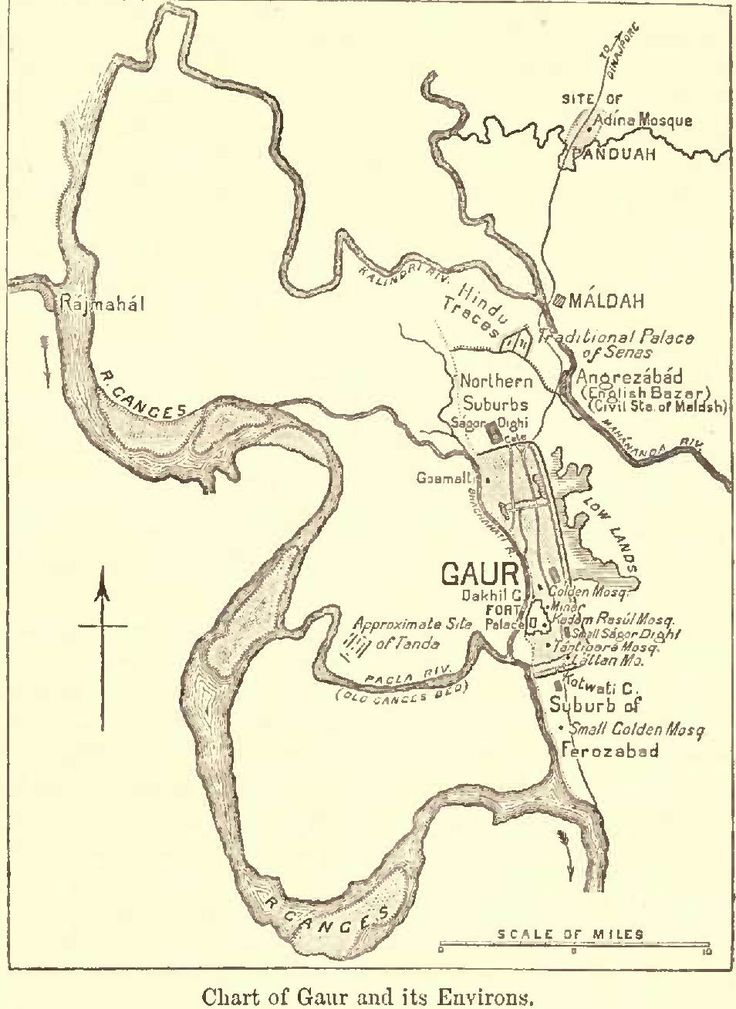

ধরা যাক, মালদহ বা মালদার কথা। এই জেলায় পর্যটকেরা মূলত গৌড় এবং পাণ্ডুয়ার মসজিদের ধ্বংসাবশেষ দেখতে যান। কিন্তু ওই দুটি জায়গা ছাড়াও মালদহে আরও অনেকগুলো ইতিহাস-প্রসিদ্ধ জায়গা রয়েছে, যেগুলো বেশিরভাগ পর্যটকের নজর এড়িয়ে যায়। শুধু বাইরে থেকে আসা পর্যটকই নয়, মালদহ জেলাতেই বসবাস করছেন এমন মানুষও আছেন যাঁরা গৌড়-পাণ্ডুয়ার বাইরে অন্য কোনও ঐতিহাসিক স্থান দেখেননি!

জেলা হিসেবে মালদহের বয়স মাত্র দুশো দশ বছর হলেও অঞ্চলটা বহু প্রাচীন। প্রথমে জেনে নেওয়া যাক, ‘মালদহ’ নামটা কবে থেকে পাওয়া যাচ্ছে? রজনীকান্ত চক্রবর্তী তাঁর ‘গৌড়ের ইতিহাস’ গ্রন্থে জানিয়েছেন, শাহগাদা নামে এক ফকিরের সমাধির প্রবেশদ্বারের দেওয়ালে বসানো এক লিপিতে ‘মালদহ’-এর উল্লেখ রয়েছে। সময়কাল হল ৮৫৯ হিজরি, অর্থাৎ ১৪৫৫ সাধারণাব্দ। ওই সময়কালে গৌড়ের সুলতান ছিলেন নাসিরুদ্দিন মহম্মদ শাহ।

মালদহ নামের উৎস নিয়ে ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে। কারোর মতে দ্রাবিড় ‘মাল’ শব্দের অর্থ উঁচু জায়গা আর ‘দহ’ মানে জলাভূমি। এই দুই শব্দ মিলে ‘মালদহ’। সার্ভেয়র ফ্রান্সিস বুকানন অবশ্য তাঁর রিপোর্টে জানিয়েছিলেন, মালদহের পশ্চিম অংশে মালো নামের এক মৎস্যজীবী জাতিগোষ্ঠীর বসবাস ছিল। মালদহ নামটা সেখান থেকেও আসতে পারে।

মালদহের উল্লেখযোগ্য থানা ইংরেজবাজার বা ইংলিশবাজার, প্রাচীনকাল থেকেই রেশম শিল্পের জন্য বিখ্যাত। রেশমের টানেই ডাচ বণিকেরা প্রথম মালদহে আসে। তাদের দেখাদেখি ইংরেজরা এখানে এসে রেশম সংগ্রহের জন্য যে কুঠি তৈরি করে সেটাই ইংরেজবাজার। স্থানীয় জমিদার রাজা রায়চৌধুরীর কাছ থেকে মহানন্দার তীরে মকদুমপুর অঞ্চলে জমি কিনে সেখানে কুঠি স্থাপিত হয়। ১৬৮০-৮১ সাধারণাব্দে নির্মিত ওই কুঠিবাড়ি তৈরি করবার সময় গৌড়ের বিভিন্ন স্থাপত্য থেকে ইট-পাথর খুলে নদীপথে ভাসিয়ে আনা হয়েছিল। আজ যাঁরা গৌড়-পাণ্ডুয়া (Gaur-Pandua) দেখতে গিয়ে সেখানকার স্থাপত্যের ধ্বংসস্তুপ দেখে আক্ষেপ করেন, তাঁদের জন্য এই তথ্যটা গুরুত্বপূর্ণ। শুধু ইংরেজবাজার কুঠিই নয়, হেনরি ক্রেইটন, কাস্তেনহাজা ডি লোপেজ বা পরবর্তীকালে জেমস রেনেল, আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম প্রমুখ ইতিহাসবিদের লেখায় যে গৌড়ের বর্ণনা পাওয়া যায় এখন তার অংশমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে এই কারণেই।

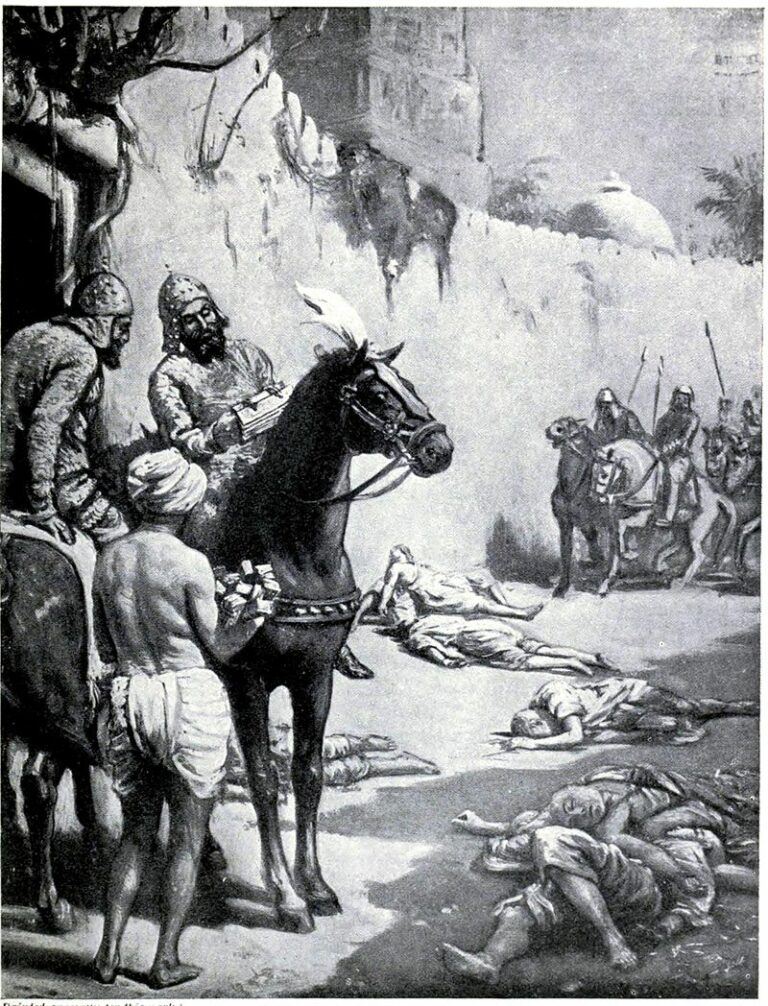

গৌড়-পাণ্ডুয়ার সুলতানি আমলের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ দেখার আগে এই অঞ্চলের ইতিহাস একটু জেনে নেওয়া দরকার। প্রচলিত ইতিহাস অনুসারে বলা হয়, বাংলায় ইসলাম যুগ আরম্ভ হয় ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নদিয়া-বিজয় দিয়ে। আনুমানিক ১২০৩-০৪ সাধারণাব্দ নাগাদ বখতিয়ার খলজি অতর্কিতে নদিয়া তথা নবদ্বীপ আক্রমণ করেন। রাজধানী গৌড়ের লক্ষ্মণাবতীতে হলেও রাজা লক্ষ্মণসেন সেই সময়ে নবদ্বীপে অবস্থান করছিলেন। বখতিয়ার খলজির অকস্মাৎ আক্রমণে বিহ্বল হয়ে গিয়ে অস্থায়ী রাজপ্রাসাদের পিছন দিকের দরজা দিয়ে ভাগীরথী নদী ধরে বিক্রমপুরের দিকে পালিয়ে যান তিনি। সেনরাজাদের অপ্রস্তুত সেনাবাহিনীও তুর্কিবাহিনীর মোকাবিলা করতে পারল না। একরকম বিনাযুদ্ধেই নদিয়া জয় করলেন বখতিয়ার খলজি। তিনি কিন্তু নদীপথে লক্ষ্মণ সেনকে ধরতে না গিয়ে স্থলপথ ধরে উত্তর দিকে সেনরাজাদের মূল রাজধানী মালদহ-লক্ষ্মণাবতীর দিকে অগ্রসর হলেন। রাজা না থাকায় এমনিতেই লক্ষ্মণাবতী অরক্ষিত ছিল, তার উপরে তুর্কি সেনাদের দাপটে সেখানকার রাজসেনা ও জনগণ তেমন কোনও প্রতিরোধই গড়ে তুলে পারেনি।

প্রায় বিনা প্রতিরোধে সেন-রাজধানী লক্ষ্মণাবতী জয় করলেও বখতিয়ার খলজি কিন্তু সেখানেই রাজধানী স্থাপন করলেন না। লক্ষ্মণাবতীর নাম পরিবর্তন করে তিনি লখনউতি করলেও নিজের রাজধানী করলেন পুনর্ভবা নদীর তীরে বাণগড় বা কোটিবর্ষ নামের একটা জায়গায়। বখতিয়ার খলজি অবশ্য খুব বেশিদিন রাজত্ব করতে পারেননি। বঙ্গবিজয়ের অল্পকাল পরেই তিনি তিব্বত অভিযানে যান। সেখানে পরাজিত হন এবং অসুস্থ হয়ে পালিয়ে আসার সময়ে তাঁর বাহিনীর বহু সৈন্য মারা যায়।

কোনওক্রমে প্রাণ নিয়ে বাণগণে ফিরে এলেও আলি মর্দান নামে তাঁর এক সামন্ত অসুস্থ বখতিয়ার খলজিকে ছুরি মেরে হত্যা করেন। বর্তমান বাণগড় প্রত্নক্ষেত্রের কাছে পিরপাল নামের এক জায়গায় ইখতিয়ার উদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির সমাধি এখনও রয়েছে।

গৌড় বলতে এক সময়ে সমগ্র বাংলাকে বোঝালেও আদতে গৌড় একটা প্রাচীন নগরী। মালদহ শহরের দক্ষিণ-পশ্চিমে গৌড় নগরী আর উত্তর-পূর্বে পাণ্ডুয়া নগরী। ইখতিয়ারউদ্দিন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজি নবদ্বীপ থেকে লক্ষ্মণ সেনকে বিতাড়িত করে চলে আসেন লক্ষ্মণ সেনের রাজধানী লক্ষ্মণাবতীতে। সেটা দখল করে ইখতিয়ারউদ্দিন তার নাম দেন লখনৌতি। মধ্য যুগে সেটাই ছিল মুসলমান শাসকদের প্রথম রাজধানী। বিভিন্ন কারণে লখনৌতি বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠলে তুঘলক বংশীয় সুলতান আলাউদ্দিন আলি শাহ চতুর্দশ শতকের মাঝামাঝি পাণ্ডুয়া নগরীতে রাজধানী নিয়ে আসেন। প্রায় একশো বছরকাল পাণ্ডুয়া ছিল বাংলার সুলতানি রাজধানী। এর পর ইলিয়াস শাহী বংশের নাসিরুদ্দিন মাহমুদ শাহ পঞ্চদশ শতকে মাঝামাঝি বর্তমান গৌড় নগরীতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। পরবর্তী একশো বছর গৌড় ছিল বাংলার প্রধান রাজধানী শহর। ইতিমধ্যে নানা কারণে গৌড় নগরী ক্রমেই বসবাসের অযোগ্য হয়ে পড়ায় রাজধানী আবার গৌড় থেকে তান্দ্রায় স্থানান্তরিত হয়ে গিয়েছিল। ষোড়শ শতকের শেষ ভাগে মুঘল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে সেনাপতি মানসিংহ কর্তৃক শেষ পাঠান সুলতান দায়ুদ পরাজিত হলে বাংলা চলে যায় মুঘলদের অধীনে। বাংলা বিজয়ের পর আকবর মনোনীত মুঘল শাসক মুনিম খান তান্দ্রা থেকে রাজধানী গৌড়ে নিয়ে গেলেও পরে সুবে বাংলার রাজধানী পাকাপাকিভাবে রাজমহলে স্থাপিত হয়।

রাজত্বের স্থায়িতকালের হিসেবে গৌড়-পাণ্ডুয়ার ইতিহাস খুবই সংক্ষিপ্ত। বাংলার সুলতানী যুগের ইতিহাসে বহুসংখ্যক সুলতান গৌড়ের সিংহাসনে বসেছেন। এক রাজবংশের শাসক যুদ্ধে বা গুপ্তঘাতকের হাতে নিহত হয়ে আরম্ভ হয়েছে নতুন এক রাজবংশের শাসন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় ওই সমস্ত সুলতানদের অনেকেই নির্মাণ করেছেন অসামান্য স্থাপত্য-বৈশিষ্টের সব প্রাসাদ, মসজিদ। বহিঃশত্রুর আক্রমণে সুলতানি প্রাসাদ ধ্বংস হলেও মসজিদ ও অন্যান্য স্থাপত্যগুলো টিকে গিয়েছিল। হেনরি ক্রেইটন ছবি আঁকতে পারতেন। তাঁর বইতে রয়েছে তেমনই কিছু অসামান্য নিদর্শনের স্কেচ। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, সে সব স্থাপত্যের অধিকাংশই এখন আর নেই। গৌড় নগরী পরিত্যক্ত হওয়ার পর থেকে ধীরে ধীরে সেখানকার মসজিদের পাথর খুলে অন্যান্য সৌধ নির্মাণের কাজে ব্যবহৃত হয়েছে। মালদহের ইংরেজবাজার কুঠি থেকে আরম্ভ করে, মুর্শিদাবাদ-সহ বাংলার বিভিন্ন জায়গায় নির্মাণকার্য হয়েছে গৌড়ের স্থাপত্য থেকে খুলে আনা ইট-পাথর দিয়ে। কলকাতার সেন্ট জনস গির্জা কিংবা নিয়ামাতুল্লা ঘাট মসজিদের মতো আরও অনেক সৌধেও রয়েছে তার প্রমাণ। শুধু গৌড় নয়, প্রাচীন স্থাপত্যকীর্তি থেকে পাথর খুলে নেওয়ার মতো অপকীর্তি চলে এসেছে বিংশ শতাব্দীর গোড়া পর্যন্ত। শেষমেশ লর্ড কার্জন ১৯০৪ সালে ‘দ্য অ্যানসিয়েন্ট মনুমেন্ট প্রিজার্ভেশন অ্যাক্ট’ প্রণয়ন করে ভারতের স্থাপত্যকীর্তিগুলো রক্ষায় উদ্যোগী হন।

হেনরি ক্রেইটন, কাস্তেনহাজা ডি লোপেজ বা পরবর্তীকালে জেমস রেনেল, আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম প্রমুখ ইতিহাসবিদের লেখায় যে গৌড়ের বর্ণনা পাওয়া যায় এখন তার অংশমাত্র অবশিষ্ট রয়েছে। তবু যা আছে ভারতের অন্যান্য স্থানের রক্ষা পাওয়া স্থাপত্যকীর্তির তুলনায় কম কিছু নয়। পরবর্তী আলোচনায় আমরা গৌড় ও পাণ্ডুয়ার বিভিন্ন স্থাপত্যকীর্তির বিবরণ দেব।

(ক্রমশ)

ছবি সৌজন্য: লেখক, Wikimedia Commons, Wikipedia, Pinterest

গ্রন্থঋণ:

১। রজনীকান্ত চক্রবর্তী, গৌড়ের ইতিহাস, দে‘জ পাবলিশিং

২। মালদহ: জেলা লোকসংস্কৃতি পরিচয় গ্রন্থ, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র

৩। মালদহ চর্চা (১), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৪। মালদহ চর্চা (২), মলয়শঙ্কর ভট্টচার্য্য সম্পাদিত, বঙ্গীয় প্রকাশক ও পুস্তক বিক্রেতা সভা মালদহ জেলা অঞ্চল

৫। ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, গৌড়বঙ্গের ইতিহাস ও সংস্কৃতি (২য় ভাগ), গ্রন্থমিত্র কলকাতা

৬। কমল বসাক, শ্রীশ্রীরামকেলিধাম রূপ-সনাতন ও মালদহের গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, উৎসারিত আলো প্রকাশনী, মালদহ বুক ফ্রেন্ড, মালদহ

৭। সুবোধকুমার চক্রবর্তী, রম্যাণি বীক্ষ্য, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রাইভেট লিমিটেড

৮। সুস্মিতা সোম, মালদহ ইতিহাস-কিংবদন্তী, সোপান কলকাতা

৯। অনিরুদ্ধ রায়, মধ্যযুগের ভারতীয় শহর, আনন্দ

১০। প্রদ্যোৎ ঘোষ, মালদহ জেলার ইতিহাস: প্রথম পর্ব, পুস্তক বিপণি, কলকাতা

১১। সিদ্ধার্থ গুহরায়, মালদা, সুবর্ণরেখা, কলকাতা

১২। কেদারনাথ গুপ্ত, গৌরবময় গৌড়বঙ্গ, সোপান, কলকাতা

পরবর্তী পর্ব প্রকাশ পাবে ২২ আগস্ট, ২০২৩

গৌতম বসুমল্লিকের জন্ম ১৯৬৪ সালে, কলকাতায়। আজন্ম কলকাতাবাসী এই সাংবাদিকের গ্রামে গ্রামে ঘুরে-বেড়ানো আঞ্চলিক ইতিহাস-চর্চার সুবাদে। মূলত কলকাতার ইতিহাস নিয়ে কাজ করলেও, এখনও বাংলার বিভিন্ন জেলায় ঘুরে বেড়ান ইতিহাস, স্থাপত্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহের জন্য। সাংবাদিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং ‘বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন’ [UGC, Human Resource Development Centre (HRDC)]-র আমন্ত্রিত অতিথি শিক্ষক হিসেবে পড়াচ্ছেন দীর্ঘকাল। প্রকাশিত গ্রন্থ ‘কলকাতার পারিবারিক দুর্গাপুজো’।