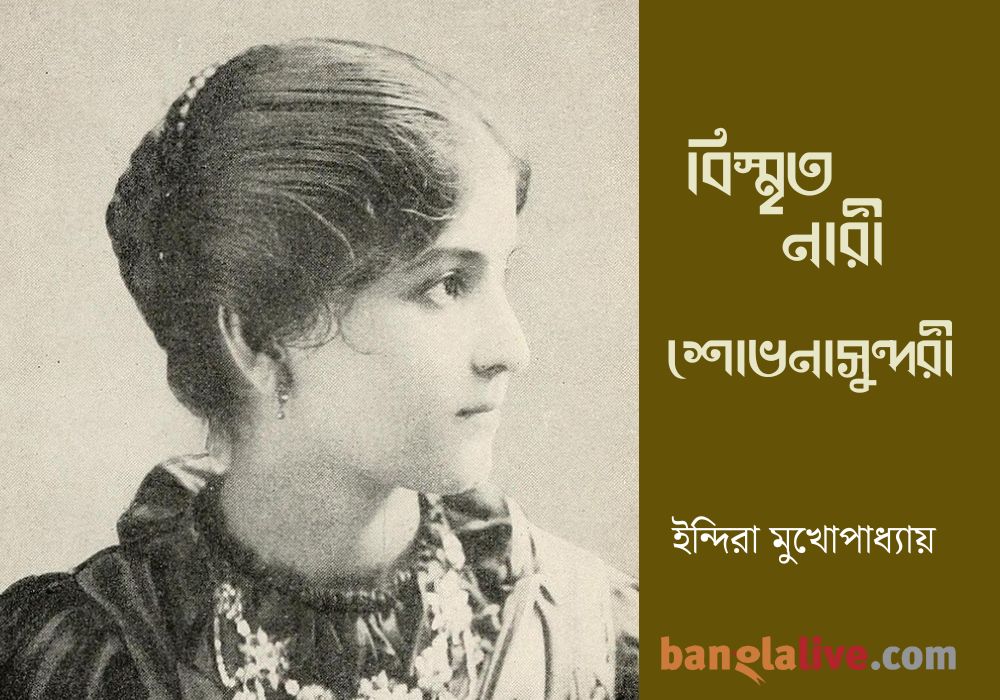

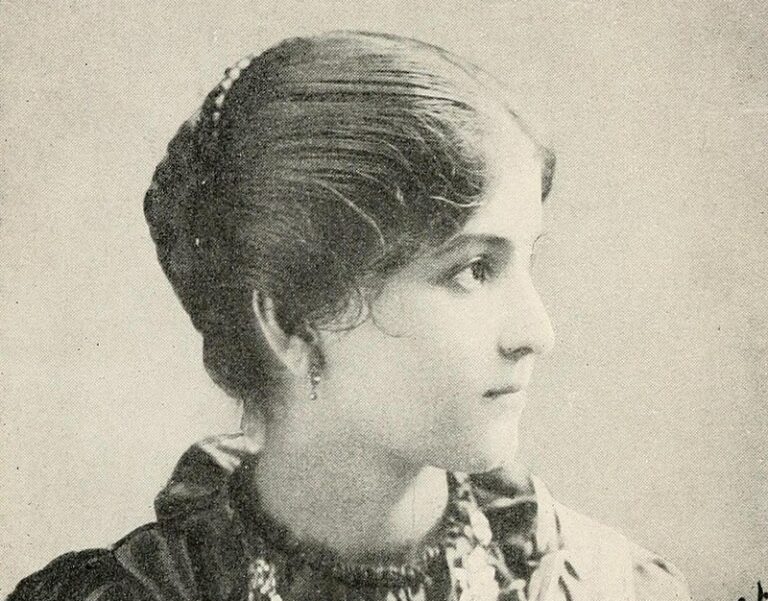

অষ্টমগর্ভের সন্তান তায় আবার কন্যা। রবীন্দ্রনাথের সেজদাদা হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং নীপময়ী দেবীর অষ্টমগর্ভের সন্তান শোভনাসুন্দরী (Shovona Sundari) অনেকটাই বিস্মৃতির আড়ালে। খুব একটা চর্চিত নন দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই নাতনি, অথচ ঠাকুরবাড়ির আর পাঁচজন মেয়ের মতোই প্রগতিশীল আধুনিকা ছিলেন শোভনাসুন্দরী। রূপে ও গুণে এ বাড়ির কন্যেরা লক্ষ্মী ও সরস্বতী দুইই, আর আভিজাত্যের ঠাটবাটে তো সকলেই অন্যতমা। কিন্তু শোভনা যেন আক্ষরিক অর্থেই সরস্বতীর বরপুত্রী।

হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ের মধ্যে পঞ্চম আর এগারোজন সন্তানের মধ্যে শোভনা ছিলেন অষ্টম। রসায়নবিদ তথা গুণী লেখক পিতা হেমেন্দ্রনাথের ট্র্যাডিশন মেনেই বাকি সব বোনেদের মতোই তাঁর গ্রুমিং। মা নীপময়ীও অত্যন্ত গুণী, ঠাকুরবাড়ির পুত্রবধূ। শোভনাও লোরেটোয় পড়লেন। উচ্চশিক্ষিতা হলেন। গান শিখলেন। তবে তাঁর আবার গানবাজনার চাইতে লেখাপড়াতেই বেশি উৎসাহ। দিদিরা ব্যস্ত গান-বাজনা, ছবি আঁকা, ইনোভেটিভ রান্নাবান্না, গবেষণা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান নিয়ে। কিন্তু শোভনা স্বপ্ন দেখে পিসিমার মতো বই লেখার।

হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ের মধ্যে পঞ্চম আর এগারোজন সন্তানের মধ্যে শোভনা ছিলেন অষ্টম। রসায়নবিদ তথা গুণী লেখক পিতা হেমেন্দ্রনাথের ট্র্যাডিশন মেনেই বাকি সব বোনেদের মতোই তাঁর গ্রুমিং। মা নীপময়ীও অত্যন্ত গুণী, ঠাকুরবাড়ির পুত্রবধূ। শোভনাও লোরেটোয় পড়লেন। উচ্চশিক্ষিতা হলেন। গান শিখলেন। তবে তাঁর আবার গানবাজনার চাইতে লেখাপড়াতেই বেশি উৎসাহ।

পিসিমা মানে দেবেন্দ্রনাথের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁর আদর্শ। পিসিমা কেমন অবলীলায় সুন্দর গল্প, উপন্যাস লেখেন। শোভনার (Shovona Sundari) লক্ষ্য একটাই। পিসিমার মতো সুলেখিকা কেমন করে হওয়া যায়? পড়তে পড়তে শোভনা ভাবে, আর তারই ফাঁকে ইংরেজি শেখার ভিত গাঁথা হয়। এর মধ্যে হঠাৎ করেই বিয়ে। তখন কলকাতার কুলীন বামুনরা কেউ ঘরে আনতে চায় না ঠাকুরবাড়ির মেয়ে। তারা একে ব্রাহ্ম, তায় পিরালী বামুন। অগত্যা আন্তঃপ্রাদেশিক বিয়েই ভরসা। এটা অবশ্য নতুন নয় তাঁদের বাড়িতে। আগেই দিদি প্রজ্ঞাসুন্দরীর বিয়ে হয়েছে অসমের পাত্রর সঙ্গে। আরেক বোন সুদক্ষিণারও উত্তরপ্রদেশের বুধাওসের অধিবাসী জমিদার বালাপ্রসাদ পাণ্ডের সঙ্গে বিয়ে হয়। ভিনরাজ্যে চাকুরীরত পাত্রের সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেল শোভনারও। সুদূর জয়পুরের ইংরেজির অধ্যাপক হাওড়ার ছেলে নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে। চার ভাইয়ের বড় ভাই রায়বাহাদুর। নগেন্দ্রনাথ মেজ। সেজ ভাই যোগেন্দ্রনাথের সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল শোভনার সপ্তম বোন সুষমার।

বিয়ের পর শোভনা যথারীতি চলে গেলেন স্বামীর কর্মক্ষেত্রে। বিধাতাপুরুষ মুখ তুলে চাইলেন যেন। কথায় বলে না, ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও ধান ভানে! জয়পুরে নিজের সংসার। নিভৃতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র পরিবেশে গিয়ে শোভনার নিরলস সাহিত্যচর্চা শুরু। অচিরেই সংগ্রহ করলেন ডালি ভর্তি মরুকুসুম। লেখার হাতটি যেন সোনা দিয়ে বাঁধানো। চোখ পড়ল এমন সব জিনিসে, আর মাথায় এল তা নিয়ে লিখতে। বাংলায় যা কেউ লেখেনি এর আগে, তাই নিয়েই যে লিখতে হবে তাঁকে।

পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ উৎসাহ দিলেন। তিনিও কবি। মাইকেলের অনুসরণে তদ্দিনে লিখে ফেলেছেন যক্ষাঙ্গনা কাব্য, কৃষ্ণা, মেনকানন্দিনী, স্বর্গোদ্ধার কাব্য এবং সোনার ঢেউ নামে গল্পগুচ্ছ। আরও অনেক লেখা পাণ্ডুলিপি আকারে পড়ে আছে। কিন্তু তার চেয়েও শোভনার কৃতিত্ব অনেক বেশি। হারিয়ে যাওয়া-লুকিয়ে থাকা রাজস্থানি উপকথা-রূপকথা সংগ্রহের দিকে ততদিনে মন দিয়েছেন তিনি। জয়পুরের লোকগল্প সংগ্রহ করতে থাকলেন একের পর এক। আক্ষরিক অর্থেই যেন মুক্তির আস্বাদ খুঁজে পেলেন শোভনা।

ঠাকুরবাড়ির ‘পুণ্য’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে তখন তাঁর দিদি প্রজ্ঞাসুন্দরী। শোভনাও পাঠাতে থাকলেন তাঁর লেখা। ছাপা হতে থাকল জয়পুরী গল্পের ছায়ায় লেখা ভিন্ন স্বাদের কয়েকটা লোকগল্প। শোভনা মন দিয়েছিলেন উপকথা সংগ্রহেও। লোকসাহিত্য থেকে তার উপকরণ নির্বাচন অত্যন্ত সুষ্ঠু ও মনোজ্ঞ। সে সময়ের তুলনায় তাঁর আগ্রহও বেশ নতুন, ভিন্নস্বাদের। পিছিয়ে রইলেন না তিনি। প্রশংসিতও হলেন।

ঠাকুরবাড়ির ‘পুণ্য’ পত্রিকা সম্পাদনার দায়িত্বে তখন তাঁর দিদি প্রজ্ঞাসুন্দরী। শোভনাও পাঠাতে থাকলেন তাঁর লেখা। ছাপা হতে থাকল জয়পুরী গল্পের ছায়ায় লেখা ভিন্ন স্বাদের কয়েকটা লোকগল্প।

জয়পুরী উপকথা সংগ্রহের পাশাপাশি শোভনা সংগ্রহ করতে লাগলেন কহাবৎ বা জয়পুরী প্রবাদপ্রবচন। তখন রেভারেন্ড লং এবং আরও কয়েকজন বাংলা প্রবাদ প্রবচনের সংগ্রাহক। তবে ভিন্ন প্রদেশের প্রবাদ সংগ্রহ করে তার অর্থ উদ্ধার, অনুবাদ এবং বাংলায় সমার্থক প্রবাদ অনুসন্ধান করাটা এক চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াল শোভনার কাছে। নতুনত্বও বটে। এইসব কহাবৎ-এ জয়পুর বা রাজস্থানবাসীর বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, ব্যঙ্গপ্রবণতা ও আঞ্চলিক কিছু স্থানীয় বৈশিষ্ট্য ধরা পড়েছে।

জয়পুরের উপকথা, রূপকথা, প্রবাদ-প্রবচনের পাশাপাশি শোভনাকে আকৃষ্ট করেছিল জয়পুরের ঘরোয়া শিল্প ‘ডোমলা’। ছেঁড়া কাগজ দিয়ে তৈরি ধামা, চুপড়ি, থালা, বাটি, খেলনা, পুতুলকে ওখানে ডোমলা আর্ট বলে। ‘পুণ্য’ পত্রিকার পাতায় শোভনা পাঠিকাদের ডোমলার কাজও শিখিয়েছেন একসময়। এরপরই তিনি নামলেন আসল কাজে।

লোককথার সরণি বেয়েই কাছে এসেছিল প্রাচীন ভারতের পৌরাণিক সাহিত্যের জগত।

বাংলা ছেড়ে এবার তিনি ইংরেজিতে লিখতে শুরু করলেন ভারতের বেদপুরাণ-ইতিহাস-লোককথার গল্প। এরপর সাহস করে অনুবাদ করেই ফেললেন ‘টু হুম’, পিসিমা স্বর্ণকুমারীর জনপ্রিয় প্রেমের উপন্যাস ‘কাহাকে’র ইংরেজি অনুবাদ। শোভনাসুন্দরীর চারটি বই ছাপা হয়েছিল লন্ডনের ম্যাকমিলান কোম্পানি থেকে। রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ, বেদ, উপনিষদ এবং লোককথা থেকে পঞ্চাশটি গল্প সংগ্রহ করে তাঁর প্রথম বই ‘ইন্ডিয়ান নেচার মিথস’।

ছোটদের মনের মতো করে সোজাসাপটা ইংরেজি ভাষায় লিখতেন শোভনা। তাই বুঝি সহজবোধ্য ও সবার উপভোগ্য ছিল তাঁর ইংরেজি।

তাঁর ‘ইন্ডিয়ান ফেবস্ অ্যান্ড ফোকলোর’ একই জাতের গ্রন্থ। এই বইয়ের গল্প তিনি সংগ্রহ করলেন মহাকাব্য, পুরাণ, কথাসরিৎসাগর, পঞ্চতন্ত্র ও ভক্তমাল থেকে। এর মধ্যে সবশুদ্ধ গল্প আছে উনত্রিশটা। ‘মীরাজ’, ‘ব্রাইডগ্রম’ ভক্তমাল থেকে, পঞ্চতন্ত্র থেকে ‘এ র্যাট স্বয়ম্বর’, মহাভারত থেকে ‘একলব্য অ্যান্ড দ্রোণ’ আর ‘কাউ অব প্লেন্টি’ গল্পটি রামায়ণ থেকে নেওয়া। বিদেশি পাঠকরা তা পড়ে রীতিমতো বিস্মিত তখন। প্রায় প্রতিটা গল্পেই রইল শোভনার বিস্ময়ের সঙ্গে আনন্দের অদ্ভুত মিশেল। নিজস্ব সিগনেচার।

এছাড়াও ‘দ্য ওরিয়েন্ট পার্লস’ রূপকথা সংকলনে রইল শোভনার জয়পুরী উপকথাগুলি। তবে ‘দ্য অরিজিন অব তুলসী প্ল্যান্ট’, ‘দ্য অরিজিন অব ডেথ’, ‘দ্য অরিজিন অফ ভলকানো’, এবং ‘দ্য অরিজিন অফ টোবাকো প্ল্যান্ট;— এই চারটি বইয়েই ইতিহাস, পুরাণ ও লোককথা সংগ্রহে অসামান্য প্রতিভার পরিচয় দিয়ে গেছে সে। সংস্কৃত সাহিত্য থেকে পৌরাণিক গল্প সংগ্রহ আর বাংলাদেশের লোকের মুখে মুখে ছড়ানো রূপকথা সংগ্রহ অন্য জিনিস। আর শোভনা আত্মপ্রচার করবে কী, তিনি তখন জয়পুরের লোকগল্প সংগ্রহ করতে ব্যস্ত, নিজের এক অন্ধ ভৃত্যের কাছ থেকে।

সেকালে ইংরেজিতে বই লেখার চল মেয়েদের মধ্যে ছিল। কনভেন্টে পড়া, বিদেশিনী গভর্নেসের কাছে মানুষ হওয়া মেয়েরা ইউরোপীয় ভাবাপন্ন হবেন এ আর বেশি কথা কী? তারকনাথ পালিতের মেয়ে লিলিয়ান, লর্ড সিনহার মেয়ে রমলা কিংবা কুচবিহারের তিন রাজকুমারী সুকৃতি, প্রতিভা ও সুধীরা— তাঁদের চালচলনে বিদেশিয়ানাই স্পষ্ট হচ্ছিল। এঁরা লেখিকা হলে মনের কথা ইংরেজিতেই প্রকাশ করতেন তাতে সন্দেহ নেই। হেমেন্দ্রনাথের আট মেয়ে এবং ইন্দিরা দেবী চৌধুরানীও দিব্য অভ্যস্ত ছিলেন বিদেশি চালচলনে। সুতরাং শোভনার পক্ষে ইংরেজিতে বই লেখা? হ্যাঁ এদের সবাইকে গোল দিয়েছিল বটে। এর আগে ইংরেজিতে কবিতা লিখেছেন তরু দত্ত আর শোভনার সমবয়সী সরোজিনী নাইডু। কিন্তু শোভনার চেয়ে তাঁরা অনেক বেশি পরিচিত, বিশেষ করে রাজনীতি-ক্ষেত্রে সরোজিনীর ভূমিকা অবিস্মরণীয়। তাঁর কবিতার বই তিনটি খুব জনপ্রিয় হয়ে বারেবারে পুনর্মুদ্রণ হয়েছি। অথচ শোভনা তেমন পরিচিতি পেল না। এভাবে খ্যাতির চূড়া স্পর্শ না করেও সে যেটুকু দিয়ে গেছে তা অমূল্য সম্পদ। একেবারে প্রথম থেকে ১৯২৫ সাল পর্যন্ত যেসব ভারতীয় রূপকথা-সংগ্রহ প্রকাশিত হয়েছে, তার মধ্যে দ্য ওরিয়েন্ট পার্ল-এর স্থান বেশ ওপরে। বাঙালি মেয়েদের মধ্যে শোভনাই এ বিষয়ে পূর্ববর্তিনী। আরও আট বছর পরে ১৯২৩ সালে মহারানি সুনীতি দেবীর ইন্ডিয়ান ফেয়ারি টেলস লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয়।

শোভনার বইয়ে রূপকথা আছে আঠাশটি। সব গল্পেরই শুরুয়াত ‘Once upon a time’ দিয়ে। মানে সব সেই ট্র্যাঙ্ক্যুইল রূপকথার আমেজে। এসব গল্পের মধ্যে ‘দ্য ওয়াক্স প্রিন্স’, ‘দ্য গোল্ডেন প্যারট’, ‘দ্য হারমিট ক্যাট’, ‘এ নোজ ফর নোজ’, ‘আংকল টাইগার’,’দ্য ব্রাইড অফ দ্য সোর্ড’ পরিচিত হলেও বেশ সুখপাঠ্য।

আপাতভাবে স্বল্প পরিচিত ‘টেলস্ অফ দ্য গডস্ অব ইন্ডিয়া’তেও বেশ নতুনত্ব আছে। এখানে দেবতাদের গল্প নির্বাচন করা হয়েছে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। ইদানীংকালে বাংলায় ভারত প্রেমকথা, রামায়ণী প্রেমকথা, গ্রিক প্রেমকথা, অরণ্য প্রেমকথা, বাইবেল প্রেমকথা ইত্যাদি পৌরাণিক প্রেমকাহিনি সিরিজ বেশ জনপ্রিয় হলেও এই লেখকদের অনেকেই হয়ত জানেন না যে তাঁদের অনেক আগেই রামায়ণ-মহাভারত-বেদ-পুরাণ থেকে যুগল প্রেমের উৎস সন্ধান করেছিলেন জোড়াসাঁকোর মেয়ে শোভনাসুন্দরী।

ভারতের দেবদেবী সংক্রান্ত বইটির জন্যে শোভনা সংগ্রহ করেছেন তিরিশটি গল্প। তিনি কোথা থেকে কোন গল্প নিয়েছেন তার উৎস নির্দেশ করতেও ভোলেননি। নাম নির্বাচনও সুন্দর। ঋগ্বেদ থেকে পাঁচটি গল্প, মহাভারত থেকে চোদ্দটি গল্প, রামায়ণ থেকে রাম ও সীতার গল্প, অগ্নি ও স্বাহার গল্প, কালিদাসের কাব্য থেকে শোভনা নিয়েছিলেন কুমারসম্ভব, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এবং মেঘদূতের গল্প। এমনকি যম ও বিজয়ার কথা ভবিষ্যপুরাণ থেকে এবং বেহুলা ও লখিন্দরের কাহিনি মনসামঙ্গল থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। সেকালে গল্প নির্বাচনে এবং তার উৎস নির্দেশে শোভনার এই সাবধানতা বিস্ময়কর। পরবর্তীকালে এই বইটি যতই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে, এই জাতীয় গল্পের চাহিদাও ততই বেড়েছে।

শুধু ইংরেজি বই লিখেই থেমে থাকেননি শোভনা। শেষজীবনে আবার বাংলা রচনায় হাত দিয়েছিল ইউরোপ ভ্রমণ সেরে ফিরে আসার পরে। ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখায় পেয়ে বসল কিছুদিন। এছাড়াও নিঃসন্তান শোভনা মেতে উঠেছিলেন তখন স্কুল নিয়ে। ঠাকুরবাড়ির ছেলেমেয়েদের স্কুল খোলার এই আশ্চর্য নেশা সর্বজনবিদিত। সেই নেশায় পেয়ে বসল শোভনাকেও। বিচিত্র নয়। তাঁর নিঃসন্তান জীবনের অনেকখানি কেটে যেত হাওড়া গার্লস স্কুলের তত্ত্বাবধানে। স্কুলে ইংরেজি পড়ানোর শুরু হল। এখনও ঐ স্কুলে তাঁর নামাঙ্কিত একটি রৌপ্যপদক স্কুলের সেরা ছাত্রীকে প্রতিবছর দেওয়া হয়

এ ছাড়াও ছিল একটা ছোট্ট গানের স্কুল। বেশ চলছিল। আকস্মিকভাবে সব শেষ হয়ে গেল। উচ্চ রক্তচাপজনিত সন্ন্যাস রোগে আচমকা মৃত্যু হল শোভনার। পত্নীপ্রেমিক নগেন্দ্রনাথ তখন শোকার্ত। তাঁর লেখা একটি শোকগাথা প্রেমাঞ্জলি নামে ছাপা হল। যেখানে স্বয়ং কাকামশাই রবীন্দ্রনাথ ভূমিকায় লিখেছিলেন ‘শোভনা’ নামে একটি ছোট্ট কবিতা।

বইপত্র ঘেঁটে শোভনাসুন্দরীর অনূদিত কয়েকটা রাজস্থানী প্রবাদ বা কহাবৎ পেলাম।

মূল প্রবাদ ‘কাল কী জয়োড়ী গধেড়ী, পরসো কী গীত গাবে’-র অনুকরণে বাংলা প্রবচন ‘রাসভবিনিন্দিত স্বর’ মনে পড়ে।

শোভনার বঙ্গানুবাদ: ‘কাল জন্মেছে গাধা, পরশুর গীত গাচ্ছে’।

যার অর্থ হল, গাধা জন্মগ্রহণ করেই পূর্বজন্মের অভ্যাসবশত অমঙ্গল ডাক ডাকতে শুরু করে। মানে চলতি কথায়, গাছে না উঠতেই এক কাঁদি।

আবার বাংলায় প্রচলিত ‘ঢাকের দায়ে মনসা বিক্রি’ প্রবাদের মতো রাজস্থানি প্রবাদ

‘জয়পুর কী কমাই ভাড়া বলিতা খাই’-এর বঙ্গানুবাদ করলেন শোভনা এভাবে—

‘জয়পুরের উপার্জন ভাড়া ও ঘুঁটেতেই ব্যয় হয়’। যার অর্থ দাঁড়ায়, জয়পুরে ঘরভাড়া ও রন্ধন-কাষ্ঠের মূল্য বেশি।

বাংলার আরও একটি প্রবাদ ‘আপনি খেতে পায় না শঙ্করাকে ডাকে’র জয়পুরী ভার্সন হল ‘সীতলা কুনসা ঘোড়া দে, আপ হী গধা চড়ে’ যার অর্থ হল নিজেই খেতে পায় না তো পরকে দেবে! মা শীতলার বাহন গাধা আমরা জানি। তাই শোভনার বঙ্গানুবাদে— “শীতলা ঘোড়া কোথা থেকে দেবে, যে নিজেই গাধা চড়ে’ বেশ মনোগ্রাহী।

‘সাত পাঁচ মিলে কীজে কাজ, হারে জীতে ন আবে লাজ’-এর অনুবাদ করলেন

পাঁচ সাত জন মিলে কাজ কর, হার জিতে (সিদ্ধাসিদ্ধিতে ) লজ্জার কারণ হইবে না। যেটি একটি বহুল প্রচলিত বঙ্গীয় প্রবচন ‘দশে মিলি করি কাজ, হারি জিতি নাহি লাজ’-এর অনুরূপ।

আবার জয়পুরি প্রবচন ‘জঙ্গল মে মোঁর নাচা, কিসিনো না জানা’ শোভনার বঙ্গানুবাদে ‘বনে ময়ূর নাচলো, কেহ জানলে না’,অর্থাৎ বনে ময়ূর নাচলে কার কী? প্রচলিত বাংলা প্রবচনে ‘তাল পাকলে কাকের কী?’-এর সঙ্গে সমার্থক।

ভাইঝিকে সম্বোধন করে কাকা রবীন্দ্রনাথের ‘শিলংয়ের চিঠি’তে প্রথম নাম চোখে পড়েছিল শোভনার। তারপর বড় একটা আলোচিত নয় তাঁর নাম। কিন্তু আজ যখন অনলাইনে ভারতীয় লোকগল্পের বই খুঁজতে খুঁজতে শোভনাসুন্দরী মুখোপাধ্যায়ের নামটা জ্বলজ্বল করে মুঠোফোনের স্ক্রিনে তখন বড় গর্বিত হই। ঠাকুরবাড়ির এই অনালোচিত মেয়েটিই কিন্তু বাঙালি মেয়েদের মধ্যে সর্বপ্রথম একদিকে জয়পুরী প্রবাদ প্রবচন, অন্যদিকে রাজস্থানের লোকগল্প নিজের মাতৃভাষায় অনুবাদের পাশাপাশি ইংরেজিতেও প্রথম অনুবাদ করেছিলেন পুরাণকথা, রামায়াণ, মহাভারতের গল্প। কলকাতায় জন্ম শোভনার ১৮৭৭ সালে। বিয়ের পরে জয়পুর চলে গেলেও শেষ জীবনে ফিরে আসেন শ্বশুরবাড়ি হাওড়ায়। আর সেখানেই মৃত্যু ১৯৩৭ সালে, মাত্র ৬০ বছর বয়সে। না জানি বেঁচে থাকলে আরও কত মাণিমাণিক্য প্রাপ্তি হত আমাদের পাঠকমহলে।

রসায়নের ছাত্রী ইন্দিরা আদ্যোপান্ত হোমমেকার। তবে গত এক দশকেরও বেশি সময় যাবৎ সাহিত্যচর্চা করছেন নিয়মিত। প্রথম গল্প দেশ পত্রিকায় এবং প্রথম উপন্যাস সানন্দায় প্রকাশিত হয়। বেশ কিছু বইও প্রকাশিত হয়েছে ইতিমধ্যেই। সব নামীদামি পত্রিকা এবং ই-ম্যাগাজিনে নিয়মিত লেখেন ছোটগল্প, ভ্রমণকাহিনি, রম্যরচনা ও প্রবন্ধ।