(Satyajit Ray)

সত্যজিৎ রায়ের ছোটোবেলার কথা ‘যখন ছোট ছিলাম’ বইতে রঙের কথা এসেছিল এক আশ্চর্য রূপকল্পে। তিনি বলছিলেন তাঁর ছোটোকাকা সুবিমল রায়ের লেখা ডায়রির কথা। তিনি ডায়রিতে ব্যবহার করতেন লাল, সবুজ, নীল আর কালো রঙের কালি। আর এই চারটি কালি সুবিমল রায় ব্যবহার করতেন আবার বিশেষ যুক্তিক্রমে। ব্যক্তির নাম লিখতেন লালে, প্রকৃতির কথা থাকলে লিখতেন সবুজে আর বর্ণনার কথা লেখা হত কালো কালিতে। শৈশব থেকেই এইভাবে রঙের সঙ্গে যুক্তিপটের এক বিশেষ সম্পর্ক যে গড়ে উঠতে পারে, তার ধারণা যেন তৈরি হয়ে উঠছিল সত্যজিতের মনের ভেতর। তার শিল্পসম্মত বহিঃপ্রকাশ যেমন সত্যজিৎ রায়ের সিনেমাতে, তেমনই তাঁর আঁকা প্রচ্ছদেও বারবার ফিরে আসে। প্রথমে সিনেমাতে রঙের কথা, তারপর তাঁর করা প্রচ্ছদে রঙের নন্দনতত্ত্ব নিয়ে কিছু কথা হোক। (Satyajit Ray)

সত্যজিতের ছায়াছবিতে রঙের কথা

সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে রং বলতেই মনে পড়বে তিনটে মূল দৃশ্য। প্রথমে অবশ্যই ‘গুপি গাইন বাঘা বাইন’ ছবির শেষ দৃশ্যে গুপি-বাঘার সঙ্গে মণিমালা মুক্তামালার দেখা হওয়ার মুহূর্তে অকস্মাৎ পুরো পরদার ছবির সাদাকালো থেকে রঙিন হয়ে ওঠা। এ বিস্ময় তো কোনওদিনই ভোলবার নয়। দ্বিতীয় হল, ‘অশনি সংকেত’ ছবিতে রঙের ব্যবহার। ওইরকম এক ভয়াবহ দুর্ভিক্ষের ছবি কেন রঙিনে বানালেন সত্যজিৎ, তা নিয়ে অনেকেই কথা বলছিলেন, সেকালে। তাঁদের কথার উত্তরে সত্যজিৎ রায় ‘দেশ’ পত্রিকার ১৯৭২ সালের বিনোদন সংখ্যাতে লিখলেন ‘রঙিন ছবি’ নামক প্রবন্ধটি। রঙিন ছবির নন্দনতত্ত্ব নিয়ে ভারী চমৎকার সেই প্রবন্ধ। জমকালো চোখ-ধাঁধানো আর মনোমুগ্ধকর করার জন্যেই ছবিতে রঙের ব্যবহারিক দিকটির বাইরে, তার শিল্পিত আর সংযত ব্যবহার কীভাবে একটি চলচ্চিত্রকে সমৃদ্ধ করে, তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করলেন তিনি। (Satyajit Ray)

আরও পড়ুন: বিবাহ রন্ধন: বিয়ের গপপো: হারানো রীতির কয়-কাহন

লিখলেন: “দর্শক রং পছন্দ করে” বলে বা “রঙিন ছবি অর্থোপার্জনের একটা নতুন পথ খুলে দিয়েছে” এসব নিতান্ত বাহ্য। এমনকি “বর্ণপ্রয়োগে সুরুচির পরিচয় বহন” করার দিকটি সম্পর্কেও তিনি বললেন এহো বাহ্য। লিখলেন: “আসলে যে উপলব্ধিটার প্রয়োজন ছিল সেটা হল এই যে রংকে যদি চিত্রভাষার অঙ্গ হিসাবে ব্যবহার করা যায়, তবেই সেটা রঙের সার্থক প্রয়োগ হয়। কেবলমাত্র সুরুচির পরিচয় বহন করায় রঙের কোনও সার্থকতা নেই। কাহিনি বিন্যাস, চরিত্র ও পরিবেশ বর্ণন, নাট্যরস ও মুড সৃষ্টি, বা এমনকি নিছক তথ্য পরিবেশনেও যে রং একটা বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে, এই উপলব্ধির সঙ্গে সঙ্গেই প্রথম রঙের শিল্পসম্মত প্রয়োগের শুরু।” সেই প্রবন্ধেই তিনি জানালেন, তাঁর প্রথম রঙিন ছবি ‘কাঞ্চনজঙ্ঘা’-র আট-নটি চরিত্রের পোশাকের রং নির্বাচনের মাধ্যমে তিনি তাঁদের ‘সামাজিক অবস্থান, ব্যক্তিগত রুচি ও মানসিক অবস্থা’ এই তিনটির ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন। ‘অশনি সংকেত’ দুর্ভিক্ষের ছবি হলেও, আসলে সেই গ্রামে তেতাল্লিশের মন্বন্তরে, ওই ভয়ংকর দুর্ভিক্ষের পিছনে, যে প্রকৃতির অভিশাপ নেই সেটা বোঝাতে রং দরকারি ছিল। প্রকৃতি যে সেই বছর তার স্বাভাবিক ‘হরিয়ালি’ নিয়েই উপস্থিত ছিল, এই তথ্যটি দৃশ্যগতভাবে স্পষ্ট করার জন্যেও তো সবুজ-মোড়া গ্রামজীবনের ছবিতে রঙের উপস্থিতি দরকার ছিল। (Satyajit Ray)

তৃতীয়ত, আরও একটি অদ্ভুত রঙের প্রসঙ্গ কথা আছে তাঁর পরবর্তীকালের ছোটো ছবি ‘পিকু’-র সংলাপে। সেই যেখানে নিজের মায়ের প্রেমিকের কিনে আনা রং দিয়ে বাড়ির বাগানে একের পর এক ফুলের ছবি এঁকে চলেছে পিকু একদিকে, আরেকদিকে সেই নির্জন দুপুরে তার মা মিলিত হচ্ছে তার প্রেমিকের সঙ্গে। তাদের ঘনিষ্ঠ মুহূর্তে একতলার বাগান থেকে মাথা তুলে পিকু বলে, তার কাছে থাকা সব লাল আর হলুদ রং শেষ হয়ে গেছে বলে, লাল ফুলের ছবি সে কালো দিয়ে আঁকছে। এই অসামান্য সংলাপটি এক মুহূর্তে স্পষ্ট করে দেয় এই অপাপবিদ্ধ শিশুর নির্মল মনের চারপাশের বর্ণহীনতা আর সেখানে ক্রমশ নেমে-আসা এক অন্ধকারের ছবি, ওই একটিমাত্র সংলাপে। সিনেমার রং ক্রমশ গল্পের বিষয় হয়ে ওঠে, সেটা কোনও আলাদা একটা উপকরণমাত্র থাকে না! (Satyajit Ray)

ছায়াছবির মতোই প্রচ্ছদের জন্য আঁকা ছবিতেও রঙের ব্যবহার কথা বলে ওঠে নানা মাত্রায়। এবারে তার একটা সংক্ষিপ্ত পরিচিতি।

কভারে রঙের কথা আর কাজ

এমনিতে মনে হবে লাল, হলুদ, সবুজ, কালো, নীল রং। এমনিতে মনে হবে এই সব একেকটা রং ব্যবহার করে সত্যজিৎ রায় বুঝি তৈরি করছেন প্রচ্ছদের জমির রং বা এইসব রং দিয়ে লিখছেন বইয়ের নাম, কিন্তু একটু নজর করলেই বোঝা যাবে, কোনও রংকেই অকারণে ব্যবহার করেননি তিনি। কোথায় কখন কী রং ব্যবহার করে কভারের জমি তৈরি করবেন বা লিখবেন বইয়ের নাম, তার এক-একটি আলাদা কারণ আছে। আছে সেই ভাবনার সঙ্গে বইয়ের বিষয়ের নিবিড় যোগাযোগ। সত্যজিতের করা প্রচ্ছদের আগে সাধারণভাবে বিশ্বভারতীর গ্রন্থাবলিতে থাকত হলুদ রঙের জমিতে গাঢ় লালরঙের শিল্পিত ব্যবহার আর কখনও থাকত প্রচ্ছদে ব্যবহৃত কাপড় বা কাগজের রঙের ওপর গাঢ় খয়েরিতে বা সোনার জলে বইয়ের নাম লেখার ধরন। সত্যজিৎ রায়ের কভারে বইয়ের প্রচ্ছদে ব্যবহৃত কাগজ ভরা হল রঙে। তার ওপর বসানো হল আঁকা ছবি বা ক্যালিগ্রাফি। আর এই রং ভরানোতেই সত্যজিৎ ঘটালেন চমৎকার শিল্পসম্মত সব কাণ্ডকারখানা। বদলেই গেল বাংলা গ্রন্থের দেখনশোভা। (Satyajit Ray)

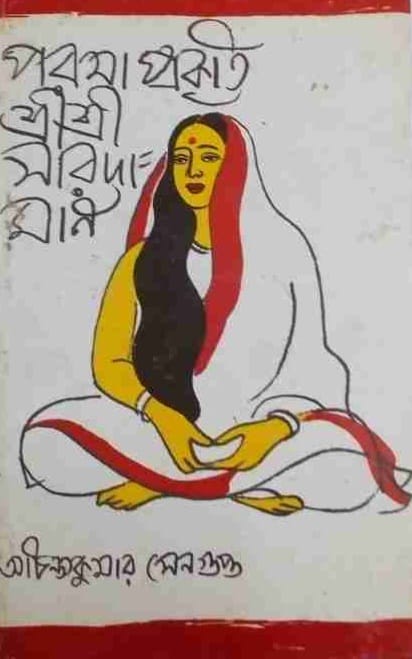

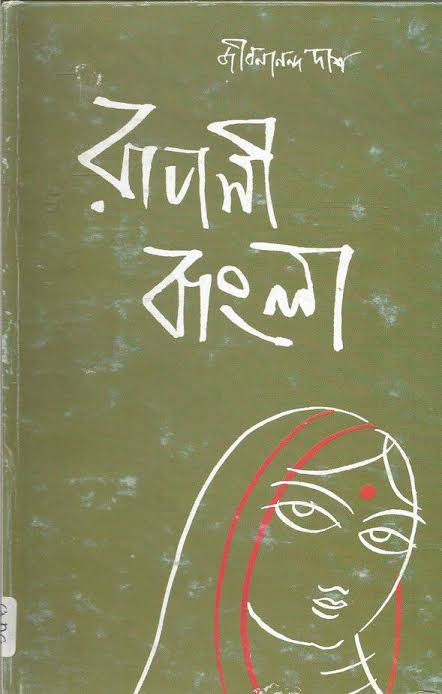

এখানে সহজেই মনে পড়বে সকলের দেখা ‘রূপসী বাংলা’র কভারে গাঢ় সবুজ রঙের ওপর সাদা আর হালকা লাল রঙের টানে বাঙালি বধূর ছবি। বাংলার শস্য শ্যামলারূপ যেমন ওই সবুজেই পরিস্ফুট, তেমনই ওই লাল তুলির টান মনে পড়িয়ে দেবে আলতার লাল রেখা। এই লাল টানটিকেই আরেকভাবে তিনি ব্যবহার করবেন ‘পরমাপ্রকৃতি শ্রীশ্রী সারদামণি’ গ্রন্থের প্রচ্ছদে। সেখানে সারদা মায়ের শাড়ির লালপাড়ের কথা মনে পড়িয়ে অন্যভাবে মায়ের ছবি তৈরি করেন শিল্পী সত্যজিৎ। এই লাল রংটিকে আরও দুইভাবে তিনি ব্যবহার করলেন ‘এলেম নতুন দেশে’ আর ‘পদিপিসির বর্মিবাক্স’-র কভারে। প্রথম বইয়ের বিষয় যেহেতু লেখকের রাশিয়া ভ্রমণ, তাই সেখানে রক্তিম আকাশে সাদা রঙে আঁকা একটি তারা যেন পাঠকের মনে কমিউনিস্ট রাশিয়ার এক স্পষ্ট ছবি গেঁথে দেয়। অন্যদিকে চিনীয় গড়নের বর্মিবাক্স বলে সেখানে উজ্জ্বল লাল রঙের ওপর সাদা দিয়ে আঁকা ড্রাগনের ছবি আর তার চারপাশের ডিজাইনটি এমন করেই সত্যজিৎ আঁকলেন যে, আপনার সেটি দেখলে মনে হবে গোটা বইটিই যেন একটা বর্মিবাক্স! বইয়ের কভার খোলাটা যেন বাক্সর ঢাকনা খোলার মতোই! (Satyajit Ray)

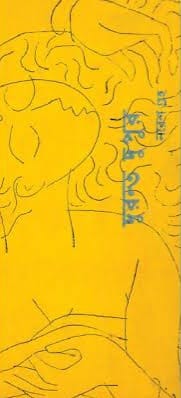

লালের নানা ব্যবহারের পর লক্ষ করুন হলুদের ব্যবহার। দুপুরের চোখ ধাঁধানো হলুদ সত্যজিৎ রায় ব্যবহার করলেন যে দুটি বইয়ের প্রচ্ছদে, ভেবে দেখুন তাদের নাম। একটি ‘দিন দুপুরে’ অন্যটি ‘দুরন্ত দুপুর’। ‘দিন দুপুরে’ বইয়ের প্রচ্ছদে দুপুরের কড়া হলুদের পাশে ধূসর আর কালো রঙের জ্যামিতিক গঠন রেখে, সেখানে তৈরি করলেন একটা আলোছায়া আর ‘দুরন্ত দুপুর’-এ সেই হলুদ এত চড়া যে সেদিকে বেশিক্ষণ তাকানোই মুশকিল। আবার ‘সোনার কেল্লা’ ছবির প্রচারপুস্তিকার প্রচ্ছদে ভরা হলুদকে সত্যজিৎ রায় ব্যবহার করলেন মরুভূমির হলুদ হিসেবে! (Satyajit Ray)

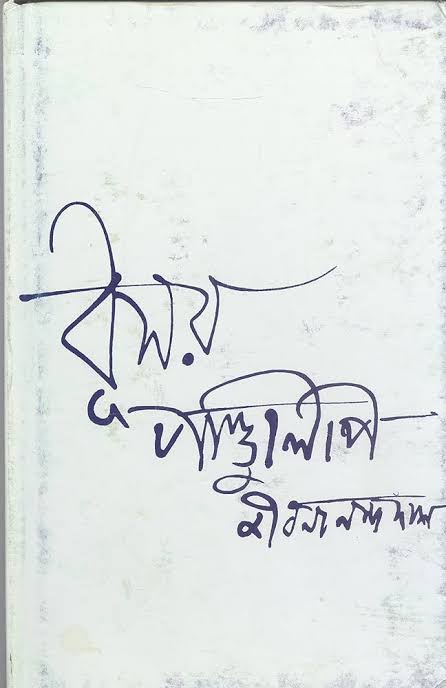

(Satyajit Ray) লাল আর হলুদের পর দেখা যাক নীল রঙের হরেক ব্যবহার। বইয়ের নাম ‘তাতার সমুদ্র ঘেরা’ বলেই যেন গোটা কভারে টার্কিশ ব্লু রঙে ঢেউয়ের ছবি। সেই ঢেউতেই ঘিরে দেওয়া হল বইয়ের নামটি। আবার, ‘নীল নির্জন’ গ্রন্থনাম বলে নীল রঙের জলের রেখা কভারে। প্রথম বইয়ের নামে ‘ঘেরা’ শব্দ আছে বলে সেখানে ঢেউয়ের রেখা ভারী আর ঘন, অন্যদিকে পরের বইটিতে ‘নির্জন’ শব্দটি আছে বলে এখানকার জলের রেখার মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব যেন নির্জনতার একাকিত্বটা তৈরি করে দেয়। গ্রন্থনাম ‘ধূসর পাণ্ডুলিপি’র কভারটি বড় মনোরম ও চমৎকার। সাদা কাগজের জমিতে হালকা ধূসর রং বসিয়ে সাদা পাতাটিকেই করে তোলা হল খাতার পুরোনো পাতা। তারপর তার ওপর পেনের কালির ইঙ্ক ব্লু দিয়ে হাতের লেখার ধরনে সত্যজিৎ লিখলেন বইয়ের নাম আর কবির নাম: ধূসর পাণ্ডুলিপি, জীবনানন্দ দাশ। পুরো পাতাটাই যেন হয়ে উঠল বহুদিনের পুরাতন এক পাণ্ডুলিপির পাতা। রংটিই বুঝি বলে দিচ্ছে বইয়ের নামের ভিসুয়াল বা দৃশ্যরূপ! (Satyajit Ray)

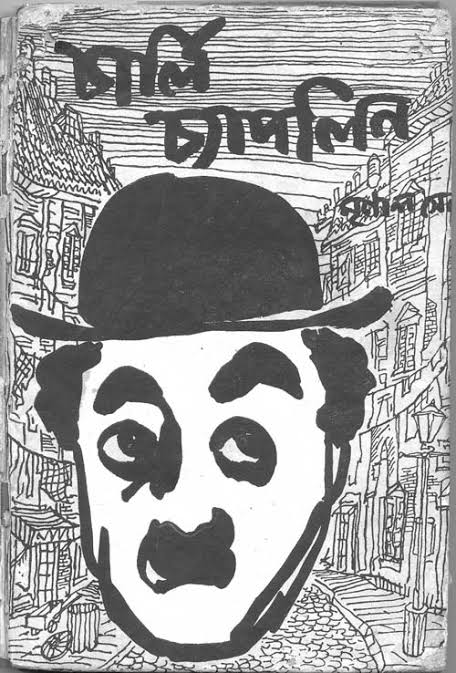

এত রকম নানা রঙের পাশে আবার কালো রংটিকেও তো তিনি ব্যবহার করেন রঙের মতো করেই। যেমন পুরো কভার ঘন কালোতে ঢেকে দেন যখন, আর তার ভেতর ঝাপসাভাবে ভেসে ওঠে বইয়ের নাম আর কবির নাম, তখন দেখা যায় বইয়ের নাম যে ‘অমাবস্যা’। সেই ঘন অমাবস্যার রং যেন কভারে আনে রঙের আভাস। আবার পুরো প্রচ্ছদটি রঙিন করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও কেবল সাদা-কালো রঙেই আঁকেন সত্যজিৎ, ‘চার্লি চ্যাপলিন’ বইতে। চ্যাপলিন যে ওতপ্রোত সাদা-কালো ছবির দুনিয়ার সঙ্গে, তাই সেখানে সাদা-কালোর ব্যবহারটাই তার রং! (Satyajit Ray)

প্রথম বইয়ের নামে ‘ঘেরা’ শব্দ আছে বলে সেখানে ঢেউয়ের রেখা ভারী আর ঘন, অন্যদিকে পরের বইটিতে ‘নির্জন’ শব্দটি আছে বলে এখানকার জলের রেখার মাঝখানে অনেকখানি দূরত্ব যেন নির্জনতার একাকিত্বটা তৈরি করে দেয়।

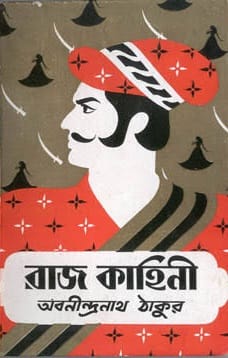

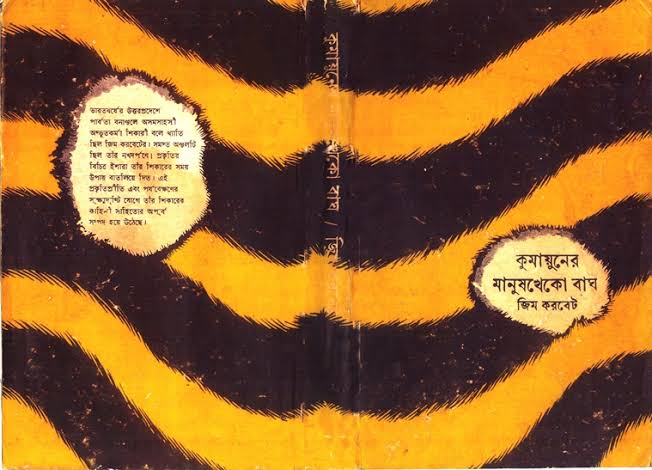

প্রচ্ছদে হলুদ কালো রং ব্যবহার করে কখনও আঁকেন বাঘের পিঠ ‘কুমায়ুনের মানুষখেকো’র কভারে আবার ওই হলুদ কালো ব্যবহার করেই সত্যজিৎ আঁকেন শ্লেট, বইয়ের নাম ‘হাতেখড়ি’ হলে। প্রচ্ছদে রাজপুতানার পেন্টিংয়ের ঘরানাতে রাজার ছবি এঁকে পুরো জমিতে তিনি রাখলেন উজ্জ্বল সোনালি রং। বইটির নাম যে ‘রাজকাহিনী’। তাহলে রাজস্থানের মিনিয়েচারের রংকেই বা কেন ব্যবহার করবে না সত্যজিতের বর্ণময় শিল্পীমন? (Satyajit Ray)

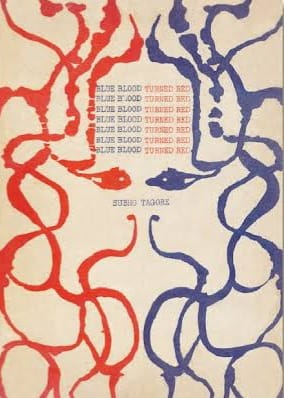

(Satyajit Ray) সুভো ঠাকুরের আত্মকথার নাম ‘ব্লু ব্লাড টার্নড রেড’। তার প্রচ্ছদ আঁকতে গিয়ে একদিকে সত্যজিৎ আঁকলেন লাল রক্তের শিরা, আরেকদিকে ঠিক তার উল্টো করে আঁকলেন নীল রক্তের শিরা। ছবিতেও স্পষ্টত নীল রক্ত লাল হয়ে গেল। আর আরো মজার ছিল এই বইয়ের নাম লেখার হরফ। পুরো BLUE BLOOD TURNED RED নামটি লেখা হল টাইপ রাইটারের হরফ ব্যবহার করে। সত্যিই এই BLUE BLOOD TURNED RED তো একটি ডাক্তারির ক্লিনিকাল রিপোর্ট যেন। তাই টাইপ করা হরফে যেভাবে ক্লিনিকাল টেস্টের রিপোর্ট আসে, সেইভাবেই লেখা বইয়ের নামটিও। এখানে দর্শকের আরো চমক বাকি আছে। যে দর্শক সুভো ঠাকুরের মুখটি চেনেন, তিনি লক্ষ না করে পারবেন না, ওই লাল আর নীল রক্তজালিকার ভেতর দিয়ে পরিষ্কার পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে লেখক সুভো ঠাকুরের শ্মশ্রুমণ্ডিত সৌম্যদর্শন মুখাবয়বটিও। সত্যজিতের কভারে এই রঙের সঙ্গে শিল্পচিন্তার যোগ এক আশ্চর্য আর চমৎকার শিল্পলোক। এই সত্যজিতের কথা বাংলার শিল্প ইতিহাস সেভাবে স্মরণে রাখেনি। মনে করে দেখলে, এখানে তিনি বই-চিত্রেও অনন্য এক শিল্পী! (Satyajit Ray)

তথ্যসূত্র:

১। “রঙিন ছবি”, ‘প্রবন্ধ সংগ্রহ’, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, মে ২০১৫।

২। ‘যখন ছোট ছিলাম’, সত্যজিৎ রায়, আনন্দ, বৈশাখ ১৩৮৯ [১৯৮২]

৩। “বই-চিত্রে অনন্য অন্য সত্যজিৎ”, ‘টইপাড়ায় টহলদারি’, শুভেন্দু দাশমুন্সী, সপ্তর্ষি, জানুয়ারি ২০১১।

শুভেন্দু দাশমুন্সী

অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, স্যর গুরুদাস মহাবিদ্যালয়। বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, গবেষক, সত্যজিৎ রায় বিশেষজ্ঞ। চিত্রনাট্যকার। গুপ্তধন সিরিজের সোনাদা চরিত্রের স্রষ্টা। গীতিকার। পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রকাশিত সার্ধশতবার্ষিক রবীন্দ্র রচনাবলীর সম্পাদক।