শখ ছাড়া মানুষ বাঁচে না। শখ হল মানুষের সেই প্রবৃত্তি যা তাকে জীবনের আনন্দ ঠিক ঠিক উপভোগ করতে সাহায্য করে। শখ যে কতরকমের হয় তার ইয়ত্তা নেই। কোনও কোনও মানুষ আবার শখ মেটাবার জন্যে মাঝে মাঝে একেবারে মরিয়া হয়ে ওঠে। যেন শখটা না মিটলে সে বুঝি আর বাঁচবে না। তখন বুঝতে হবে যে শখটা আর তার কাছে শখ নেই। সেটা তখন তার নেশায় পরিণত হয়েছে। শখ থেকে নেশা হয়ে যায় মানুষের যে প্রবৃত্তিগুলো তার প্রথম সারিতে যে নামটি অবশ্যই রাখতে হবে, তা হল মাছধরা। মাছ ধরার নেশা যাঁদের আছে, তাঁরা নিজেদের ‘শিকারি’ বলে পরিচয় দিতে পছন্দ করেন। আমাদের দুই বাংলার বাঙালিদের মধ্যে এই মাছ শিকারিদের ছড়াছড়ি। তবে শুধু বাংলাই বা বলছি কেন, ভারতবর্ষ তথা পৃথিবীর জল সংলগ্ন ভূভাগের প্রায় প্রতিটি জনজাতির মধ্যেই এই মৎস্যশিকারিরা ছড়িয়ে আছেন। তাই এঁদের কোনো জাত নেই, ধর্ম নেই, বর্ণ নেই, নেই গরিব-বড়লোকের ভেদাভেদ।

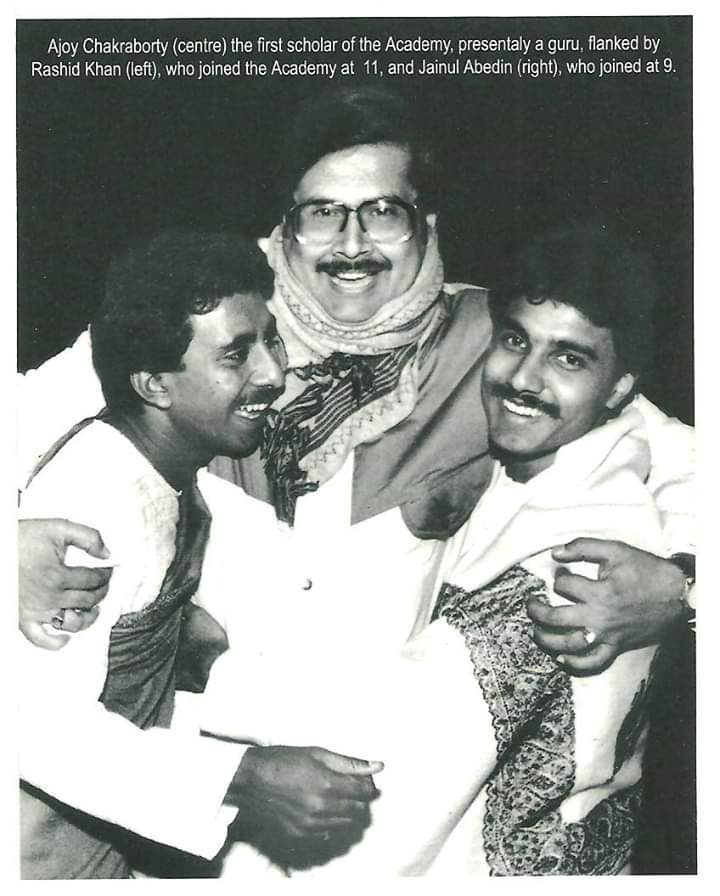

সাধারণ মানুষের মাছ ধরার শখের প্রচুর নজির আমাদের আশেপাশে ছড়িয়ে থাকলেও, শিল্প-সংস্কৃতি জগতের বিশিষ্ট কিছু মানুষের এই শখটি রয়েছে– এমন গল্পও কিন্তু শোনা যায়। সংগীত জগতের কুমার শচীন দেব বর্মন, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, মান্না দে, রাধাকান্ত নন্দী, সুবীর সেন, কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার ভোলানাথ চক্রবর্তী, ফুটবলের বিকাশ পাঁজি এবং কৃশাণু দে-রও নাকি মাছ ধরার নেশা ছিল। কিন্তু এঁদের কোনওদিন মাছ ধরতে আমি নিজের চোখে দেখিনি। যাঁকে দেখেছি, তিনি হলেন বিশিষ্ট শাস্ত্রীয় সংগীত শিল্পী উস্তাদ জয়নুল আবেদিন।

জয়নুলদার কলকাতার ফ্ল্যাটটি আমাদের বাড়ির খুবই কাছে, টালিগঞ্জ করুণাময়ী মন্দিরের ঠিক পিছনের রাস্তাটিতে। ওঁর জন্ম উত্তর চব্বিশ পরগনার বসিরহাটের ট্যাঁটরা গ্রামে। যেখানে বর্ষাকালে চতুর্দিকে জল। জলের সঙ্গে মাছ। জয়নুলদার মুখেই শুনেছি, ওঁদের পৈতৃক বাড়িটি নাকি বহু আগে ইছামতী নদী থেকে বেরিয়ে আসা বোগো নদীর চওড়া নদীখাতের ওপরেই গড়ে উঠেছিল। ওঁদের বাড়ির পিছন দিকে নিজস্ব আদি পুকুর। পরে অবশ্য বাড়ির সামনের দিক ছাড়া বাকি দু’দিকেও দুটি চৌকো পুকুর কাটানো হয়েছে। তবে সেগুলো আদি পুকুরটির মতো অত বিশাল বা গভীর নয়। এগুলোকে আসলে মাছচাষের পুকুর বা জলকর বলে। বাড়ির চৌহদ্দির দু’পাশেও রয়েছে মস্ত বড় বিল। বিল মানে, দুটি বসতির মাঝখানে চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা বিরাট কৃষিজমি, যা সাধারণ জমির থেকে নিচু। বর্ষায় সেখানে প্রচুর জলও জমে যায়। বৃষ্টির জলে পুকুরের জল খুব বেড়ে গেলে, পুকুর থেকে একটা ছোট্ট নালা সেই বিল পর্যন্ত টেনে যখন জল বের করে দেওয়া হত, তখন বিল থেকে পুকুরে, মানে স্রোতের উল্টোদিকে সাঁতার কেটে শোল, বোয়াল, কই, ল্যাটা, ট্যাংরা, পুঁটি, মৌরলা– এমন সব জংলিমাছ দেদার ঢুকে আসত। দিন সাতেক ধরে এমন ঢোকবার পরে আবার নালাটি বন্ধ করে দেওয়া হত। তখন ওই মাছেরা বাড়ির পুকুরেই বেড়ে উঠত এবং ছানা-পোনা নিয়ে বংশবৃদ্ধি করত। জয়নুলদা বাড়ির আদি পুকুরে ঠাকুদ্দাকে ছিপ হাতে মাছ ধরতে দেখেছেন। কাকা-জ্যাঠা ছিপ ছাড়াও জাল ফেলে মাছ ধরতেন। ছোটোবেলায় জয়নুলদা ছিলেন তাঁদের হেল্পার। বাবা, কলকাতার কর্মস্থল থেকে হপ্তা শেষে বাড়ি ফিরে জাল হাতে পুকুরে নেমে পড়তেন। সেই সঙ্গে নেমে পড়ত বাড়ির বাচ্চারাও। জয়নুলদাদের পরিবার মৎস্যভোগী বাঙালি মুসলিম পরিবার। দিনে অন্তত একটা মাছের পদ না খেলে তাঁদের মনে হয় যেন উপোষ করে আছেন। ছোটবেলা থেকে এই পরিবেশেই মানুষ। গানবাজনা শেখার সূত্রে কলকাতায় আসা। ছুটিছাটায় দেশের বাড়িতে গেলে হাতছিপ দিয়ে মাছ ধরতেন। শীত বা গরমকালে জল কম থাকলে জাল হাতে ঝাঁপিয়ে পড়তেন পুকুরে। কতবার শিঙিমাছের কাঁটাও খেয়েছেন। তবু, যতক্ষণ না কোনো গুরুজন এসে ধমক দিতেন– ততক্ষণ জল থেকে ওঠার নাম করতেন না।

লোকলস্কর সহ আটঘাট বেঁধে, তাম-ঝাম নিয়ে জয়নুলদার যে পেশাদার মৎস্যশিকার, তার পরিসর মোটামুটি পনেরো বছর। জয়নুলদার বেশ কিছু ছাত্রছাত্রী বিদেশে থাকে এবং সেখানে যাতায়াতও করে। গুরুকে প্রসন্ন রাখার জন্যে তারা বিদেশ থেকে নানা রকম ছিপ, হুইল এবং মাছ ধরবার সুতো এনে দেয়, যেগুলোর বেশিরভাগই স্টেনলেস স্টিল বা ফাইবারের তৈরি। ফোল্ড করলে একটা সাত-আট ফুটের স্টিক দেড়ফুটের মতো হয়ে যায়। কিন্তু এরা বিশেষ মজবুত নয়। তবে ফাইবারের তৈরি একটা কোরিয়ান ছিপ ওঁর বেশ প্রিয়। আগে ব্রহ্মদেশ থেকে আর অসম থেকে বেতের তৈরি চমৎকার সব ছিপ আসত। মাছ ধরার জন্যে ছিল মুগা সুতো। এখন তো দেশি-বিদেশি সব সুতোই নাইলনের। জার্মান সুতোর কোয়ালিটি সবচেয়ে ভালো। হুইল এবং বঁড়শিও বিদেশেরই, যদিও ওঁর সাড়ে তিন ইঞ্চি ব্যাসের দিশি হুইলেই বেশি সুবিধে হয় আর দিশি বঁড়শিতেও যথেষ্ট ভরসা আছে। আগে মাছ ধরার সরঞ্জামের জন্য ঘুরে বেড়াতেন বউবাজারের কানটু ব্রাদার্স, উমাচরণ কর্মকার বা সেন ব্রাদার্স-এর মতো নামকরা সব দোকানে। যেখানে মেছুড়েদের মুখে মুখে ছিপ হয়ে গিয়েছে ‘স্টিক’, হুইল হয়ে গিয়েছে ‘তালা’, বঁড়শি হয়ে গিয়েছে ‘কাঁটা’, টোপ হয়ে গিয়েছে ‘টিপ’ আর ফাতনা হয়ে গিয়েছে ‘টিপলি’।

মাছ ধরবার সাজ-সরঞ্জামে বিদেশি ছোঁয়া থাকলেও, মাছকে আকর্ষণ করার জন্যে যে চার এবং টোপ, তার মালমশলার বেশিরভাগটাই কিন্তু এদেশি। চার এর গন্ধের আকর্ষণে মাছ টোপের দিকে এগিয়ে আসে। আর টোপ হল বঁড়শিকে ঘিরে রাখা মাছের ফেভারিট খাবার দিয়ে তৈরি করা একটি আড়াল। চার তৈরি করতে লাগে সুজি, হাঁড়িয়া, মধু, মাখনের গাদ, রসগোল্লার রস, এলাচ, জয়িত্রী, জায়ফল, ছোলার ছাতু, একাঙ্গী, মেথি, ঘি, ঘোড়াবাজ, তিল, তিসি, আতপচালের পোলাও, পোস্ত, সরষের খোল, চোলাই, রাম, পিঁপড়ের বাসি ডিম, এলিয়ে যাওয়া চিংড়িমাছ এমন আরও কত কী!

মাছ বিশেষে টোপও নাকি নানারকম হয়। বাসি পাউরুটি মাখনের গাদ দিয়ে মোলায়েম করে মেখে, তার ওপর হাড়িয়া ছড়িয়ে রুইমাছের টোপ বানানো হয়। মৃগেলের জন্যে লাগে পিঁপড়ের ডিম বা কেঁচো দিয়ে মাখা পাউরুটি বা ছোলার ছাতু। শোলমাছের প্রিয় টোপ হল জ্যান্ত ছোটোমাছ বা শামুক। আর কাতলামাছ হল যাকে বলে জমিদার মাছ। তার টোপ বানানোর জন্যে নারকোলের পচা শাঁস, নারকোল তেলের মধ্যে এলাচ দিয়ে ফুটিয়ে কোর্মার মতো তৈরি করতে হয়, যার গা দিয়ে কোপ্তা-কালিয়ার মতোই তেল গড়ায়। এই কোর্মাটাকে ঘি দিয়ে তৈরি সুগন্ধি আতপচালের পোলাওয়ের সঙ্গে ভালোভাবে মেখে টোপ গড়া হয়। এছাড়া মাস্কাস মাদার নামে একটি হোমিও ওষুধ পাওয়া যায়, যা কস্তুরী মৃগর নাভির নির্যাস থেকে তৈরি হয়। এটা পাওয়া নাকি খুবই কঠিন আর পেলেও জেনুইন হওয়া আবশ্যক। একেও পাউরুটির মণ্ডর ওপর মাখিয়ে দিতে হয়।

এইসব জিনিসগুলো দিয়ে তৈরি টোপটিকে একটি বড়ো লাড্ডুর মতো মাখা হয়ে থাকে, তাই শিকারিরা চলতি কথায় একে লাড্ডুও বলে থাকেন। এর গায়ে মাখিয়ে দেওয়া হয় মাখনের গাদ। তারপর এর মধ্যে বঁড়শি গাঁথা হয়। সাধারণত তাতে ছটি বা আটটি বঁড়শি থাকে। বঁড়শিগুলো বেশ বড়ো — ১২/১৩/১৪ নম্বরের। এরপর পুকুরের কোন লেয়ারের মাছ টোপটা খেতে পারে সেই আন্দাজে লাড্ডুটা জলের ওপর ছুড়ে দেওয়া হয়। সেটা জলের মধ্যে ডুবে গিয়ে পুকুরের নিচে পড়ে এবং জলে ভিজে গিয়ে বেশ বড়ো আকার নেয়। এতে টোপে মিশে থাকা তেল, জলে এসে মেশে আর মাছ সেই গন্ধে ছুটে আসে। কিন্তু বঁড়শিগুলো তখনও টোপের মাঝখানেই জড়ো হয়ে থাকে– খুলে বেরিয়ে যায় না। মাছ তো মানুষের মতো চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার খায় না। সে টোপের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে মুখটা হাপরের মতো পাম্প করে। ফলে তার মুখের মধ্যে অনেকটা জল সহ খাবার বারবার ঢোকে আর বেরোয়। একইভাবে মুখের মধ্যে বঁড়শি ঢুকে গিয়েও আটকে যায়। আবার অনেক সময় মাছ টোপের গায়ে গা ঘষে। ফলে বঁড়শি আটকে যায় মাছের কানকোতে, পাখনায় অথবা থুতনিতে।

জয়নুলদা এমন কিছু পুকুরে মাছ ধরতে যান যেখানে পুকুর মালিকরা টিকিট বা পাসের বিনিময়ে মাছ ধরার সুযোগ দিয়ে থাকেন। এই পুকুরগুলিকে এক কথায় ‘পাস-পুকুর’ বলা হয়। এক-একটি টিকিটের তিন-চারহাজার টাকাও দাম হয়। একটি টিকিট কাটলে পুকুর অনুযায়ী তিন থেকে চারটি ছিপ ফেলা যায়। সঙ্গে নিয়ে যাওয়া যায় দু’ থেকে তিনজন সঙ্গীকে। পাস-পুকুরের মালিক বা ইজারাদার নিজের ইচ্ছে মতো চার এবং টোপ ফেলবার নানারকম নিয়ম ঠিক করেন। যেমন, কোনো পুকুরে হয়তো সুজির চার ফেলা যায় কিন্তু ছাতুর চার ফেলা যায় না কিংবা তার উল্টোটাও হতে পারে। আবার, থার্মোকলের টুকরোর সঙ্গে বেঁধে টোপটাকে জলতলে ভাসিয়ে ফেলার নাম ‘ভাসা’। এটা পাস-পুকুরে ফেলা সাধারণত নিষিদ্ধ। কারণ মাটিতে পড়ে থাকা টোপের তুলনায় জলে ভেসে থাকা টোপটিকে মাছ খাওয়ার চান্স অনেকগুণ বেশি। এছাড়া টোপের মধ্যে ক’টা বঁড়শি দেওয়া যাবে সেই সংখ্যাটাও পরিষ্কার বলে দেওয়া থাকে। একধরনের টোপ হয় যার নাম ‘ঝুপি’। এতে টোপটির মধ্যে অনেকগুলো ছোটো ছোটো কাঁটা থাকে। এটিও পাস-পুকুরে ব্যবহার করা যায় না। তবে দাদা যখন দেশের বাড়ির নিজস্ব পুকুরে মাছ ধরেন তখন তো আর এসব বিধিনিষেধের বালাই থাকে না। তখন ইচ্ছে হলে ভাসা-ও ফেলেন আবার ঝুপিও ফেলেন। কাউকে কৈফিয়ৎ দেওয়ার কিচ্ছু নেই।

ইদানীং কিছু অসাধু পুকুরমালিক জলে গুড়াকু গোছের কিছু রাসায়নিক পদার্থ মিশিয়ে দিচ্ছেন, যাতে মাছ আর চার খেতে চায় না। ঝিমিয়ে পড়ে। তাই পাস-পুকুরে গিয়ে সারাদিন ছিপ ফেলে বসে থেকে একখানা মাছও ওঠেনি, শেষে সন্ধেবেলা হা-পিত্যেশ করতে করতে ফেরত এসেছেন– এমন ঘটনাও ঘটেছে।

আবার কিছু পুকুরমালিক আছেন যাঁরা খুবই সৎ। তাঁদের পুকুরে টিকিটের দাম চড়া হলেও, তাঁরা চান শিকারিরা মাছ ধরে আনন্দ পাক। যেমন, গড়িয়ায় ‘পানিপুকুর’ নামে একটা পুকুর আছে যা লিজ নিয়ে পাস চালু করেছিলেন জয়নুলদার এক প্রোমোটার বন্ধু। বছর দুয়েক আগে বিশ্বকর্মা পুজোর ঠিক পরেরদিন উনি সেই পুকুরে মাছ ধরতে গিয়েছিলেন। সেদিন সকাল থেকেই মেঘলা ছিল। টিপটিপ করে বৃষ্টিও পড়ছিল। সকাল ছটা থেকে শুরু করে প্রথম ঘণ্টা দুয়েক একটি মাছও টোপ ঠোকরায়নি। সাড়ে আটটা নাগাদ হালকা রোদ উঠল, সেই সঙ্গে মাছ টোপ খেতে শুরু করল। জয়নুলদা এবং তাঁর দুই সঙ্গী সেদিন মাছ তুলতে তুলতে ক্লান্ত হয়ে গিয়েছিলেন। আর সেদিন এমন ভাবে মাছ উঠছিল যে, একটা ছিপে উনি যখন একটা মাছকে খেলাচ্ছেন, তখন অন্য ছিপের টোপটাও আর একটা মাছ খেয়ে চোঁ-চাঁ দৌড়তে শুরু করছে। এমন পরিস্থিতিতে একজন সঙ্গী এসে দায়িত্ব না-নেওয়া অবধি জয়নুলদা অন্য ছিপটা পায়ে করে চেপে রাখতে বাধ্য হচ্ছিলেন। সেদিন প্রায় সত্তর কিলোর মতো মাছ উঠেছিল। সেই মাছ কলকাতার বাড়িতে নিয়ে এসে, করুণাময়ী বাজার থেকে কাটিয়ে, পাড়াপ্রতিবেশী এবং ফ্ল্যাটবাড়িতে যাঁরা মাছ খান তাঁদের মধ্যে বিলিয়ে দিয়েছিলেন।

জয়নুলদার কলকাতায় মাছ ধরতে যাওয়ার একটা টিম আছে। তাঁরা বসবার জন্যে আগে মাদুর নিয়ে যেতেন কিন্তু তাতে বঁড়শি ফেঁসে যায় বলে এখন নিয়ে যান বড়োসড়ো প্লাস্টিকের শিট আর সেই সঙ্গে নেন মাটিতে পুঁতে দেওয়া যায় এমন বড়ো ডান্ডা লাগানো ছাতা, সানগ্লাস, মশা তাড়ানো ক্রিম। এছাড়াও থাকে এক সেট বাড়তি জামাকাপড়, মাছ ধরার হুইল,। বঁড়শির বাক্স, কয়েকটি স্টিক।, ময়ূরের পালকের ফাঁপা সাদা অংশ কেটে-কেটে বানানো ফাৎনা, সিসের জালকাঠি, চার ও নানারকম মশলা রাখবার কৌটো। মাছ তোলবার গোল নেট লাগানো ডান্ডা। ধরা মাছ রাখবার নেট। কাছেপিঠের পুকুর হলে ওঁরা অটো বা রিক্সা ভাড়া করে চলে যান। কিন্তু সিঙুরের মহেশ্বরপুরের মতো দূরের পুকুরে যেতে হলে তখন দাদার মোটরগাড়িটি বার করা ছাড়া উপায় থাকে না। গিয়ে, ছিপ খাটানো, টোপ-মাখা, বসবার জায়গাটা পরিষ্কার করে গোছানো– এমন সব কাজ ভাগাভাগি করে করে ফেলেন। জয়নুলদাকে দেখেছি বেশিরভাগ দিন ছিপের গোড়াতেই বসেন। মাছ টোপ খেলে ছিপ ধরে মোক্ষম টান মারেন, যাতে বঁড়শিটা ভালোভাবে গেঁথে যায়। এরপর ছিপটা কোনো একজন সঙ্গীর হাতে দিয়ে দেন, যে খেলিয়ে খেলিয়ে মাছটা ডাঙায় তোলে। মাছ খেলাতে হলে বেশ খানিকটা দৌড়ঝাঁপ করতে হয়– সেটা উনি খুব একটা করতে চান না। ওঁর মাছ ধরবার এক নম্বর সঙ্গীর নাম মিঠুবাবু। পেশায় বিল্ডিং কনট্রাকটর কিন্তু মাছ ধরা তাঁর ধ্যানজ্ঞান। আর দু’নম্বর সঙ্গী হলেন ঝিঁঝিঁদা। জয়নুলদার এই সঙ্গীরা মাছ ধরার ব্যাপারে এতটাই অভিজ্ঞ যে জলের ওপর মাছের ফুট-কাটা মানে বুড়বুড়ি ওঠা দেখে বলে দিতে পারেন সেটা কী ধরনের মাছ! ফুট-কাটা না দেখলেও টোপ খাওয়ার পর ছিপের সুতোর টান দেখেও মাছের মাপ নাকি বুঝতে পারা যায়। আর বড়ো সাইজের কাতলামাছ পড়লে তো হুইলের সুতো একদম শনশন করে বেরোতে শুরু করবে।

মাছ-শিকারিদের কাছে কাতলামাছ শিকার করাটা বিরাট একটা প্রেস্টিজের ব্যাপার। ছিপে হয়তো সারাদিনে অনেক মাছ উঠেছে কিন্তু কাতলামাছ উঠছে না– তাই শিকারি কিছুতেই শান্তি পাচ্ছেন না। জয়নুলদা কাতলামাছ ধরেছেন প্রচুর কিন্তু এখনও পর্যন্ত সবচেয়ে বড় কাতলামাছ দুটো শিকার করেছেন বছর তিনেক আগে ২০১৬ সালে রাজপুর সোনারপুরের একটি বিরাট দিঘি থেকে, যার নাম ‘কর-এর গঙ্গা’। জায়গাটি হল রাজপুর বাজারের ঠিক পিছন দিকে। ওখান দিয়ে একসময় বয়ে যাওয়া আদি গঙ্গার ধারা, জায়গায় জায়গায় মজে যাওয়ার ফলে, ওখানকার কিছু মানুষ তাকে টুকরো হিসেবে ভাগ করে নিয়েছিলেন এবং সেটা তাঁদের নিজস্ব জলাধার হয়ে গিয়েছিল। একসময় হয়তো কর পদবিধারী কোনো মানুষের দখলে ছিল বলেই জলাধারটির এইরকম নাম হয়েছিল। এর এক কূলে একটি মন্দির আছে। শোনা যায়, চৈতন্যদেব যখন পদব্রজে পূরী যাত্রা করেছিলেন, তখন নাকি একটি রাত ওই জায়গাটিতে কাটিয়েছিলেন। পরে সেখানেই এই মন্দিরটি প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। কর-এর পুকুরে মাছ ধরতে গিয়ে জয়নুলদা একই দিনে পরপর দুটো বিরাট মাপের কাতলামাছ ধরেছিলেন। যাদের ওজন ছিল সাড়ে আট কিলো এবং ন’ কিলো দুশো গ্রাম। আসলে কথায় বলে যে কাতলামাছ নাকি জোড়ায় জোড়ায় ঘোরে। যে টোপে প্রথম কাতলাটা ওঠে, তার কাছাকাছি কোনো টোপেই নাকি ওঠে তার পরেরটা। হতে পারে সেটা একই শিকারির অথবা পাশাপাশি বসা আলাদা দুজনের। তবে একটা সমর্থ কাতলামাছ ছিপে খেলিয়ে ডাঙায় তুলতে যে যথেষ্ট এলেম লাগে– সেটা যেকোনো মেছোই মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করে নেবেন। আর এই মাছ খেলানোর সময় শিকারির আশেপাশে সাধারণত অনেক দর্শক জড়ো হয়ে যায়। তারা পাশে দাঁড়িয়ে নানান মন্তব্যও করে। ‘দাদা মাছ ডানদিকে যাচ্ছে!’ ‘দাদা এবার মাছ বাঁদিকে যাচ্ছে!’ মানে মাছ শিকারির যত উত্তেজনা হচ্ছে, দর্শকদের উত্তেজনাও যেন ঠিক ততটাই। আবার আশপাশের অন্যান্য শিকারি যাঁরা মনমতো মাছ পাচ্ছেন না, তাঁরা আপনার মাছ ওঠাটাকে ঈর্ষার চোখে দেখছেন– এটা তাঁদের চোখ-মুখ দেখলেই বুঝতে পারা যাবে। মাছ ডাঙায় ফাইনালি তোলার সময় আশপাশের শিকারিদের ছিপের সুতোর সঙ্গে, ধরা-পড়া মাছের সুতো জড়িয়ে গেলে কেউ কেউ আবার ভারি বিরক্ত হন। যদিও মাছ ধরার জায়গাগুলিতে একটা অলিখিত নিয়ম থাকে যে এমন ঘটনায় রেগে যাওয়া চলবে না। নিজে মাছ না পেলেও হারানো চলবে না নিজের মেজাজ।

জয়নুলদা তাঁর গুরুজি লতাফত হুসেন খাঁ-র জন্যে একবার একটা পাকা শোলমাছ ধরে নিয়ে গিয়েছিলেন, যা রান্না করেছিলেন তাঁর গুরুমা জুবেইদা বিবি। তাঁর মৎস্যশিকারের গল্প শুনে বিখ্যাত শাস্ত্রীয় কণ্ঠ সংগীতশিল্পী বীরেশ যায়, যিনি পণ্ডিত গিরীজাশংকর চক্রবর্তীর ছাত্র ছিলেন, জয়নুলদার সঙ্গে একবার সারাদিন মাছ ধরতে গিয়েছিলেন কুঁদঘাটের ইটখোলার পুকুরে। তিনি তখন প্রায় ৭৩-৭৪। বড় মাছ সেদিন না উঠলেও, দুজনে সারাদিনে প্রায় চল্লিশ কেজির মতো মাছ ধরেছিলেন। বেশ একটা পিকনিকের মতো মজা হয়েছিল। জয়নুলদার আর এক গুরুজি পণ্ডিত সুনীল বসু ওঁকে একবার বলেছিলেন, ‘অ্যাই, একবার একটা জ্যান্ত কাতলা খাওয়াস তো!’ উনি তাঁকেও বাড়ি বয়ে একটি ছিপে ধরা পাকা কাতলা উপহার দিয়ে এসেছিলেন।

জয়নুলদা যা মাছ ধরেন সেটা সঙ্গে করে বাড়িতে নিয়ে এসে কেটেকুটে ভাগে ভাগে ফ্রিজে তুলে দেন। যেহেতু মাছ খেতে ওঁদের পরিবারের তিনজনই খুব ভালোবাসেন তাই প্রতিদিন ওঁদের প্রায় এক কিলো মাছ লাগে। আর সেটা অবশ্যই পাকা রুই বা কাতলা। সেই স্টক ফুরিয়ে যাওয়ার আগেই জয়নুলদাকে আবার মাছ ধরতে যেতে হয়। যদি এমন হয়– সেবার তেমন মাছ উঠল না, তখনই একমাত্র বাজার থেকে মাছ কেনবার প্রশ্ন ওঠে।

জয়নুলদা মনে করেন, একজন মৎস্যশিকারির মধ্যে যে গুণটি থাকা সবচেয়ে জরুরি, তা হল তার ধৈর্য। এমন তো কতবার হয়েছে, জয়নুলদা তিন-চারঘণ্টা বসেছিলেন কিন্তু তাঁর টোপ কোনো মাছ খায়নি। আবার এমনও হয়েছে, সকালবেলায় হয়তো একটা মাছ উঠল, তারপর বাকি দিনটা হয়তো আর কিছুই উঠল না। হয়তো আশপাশের অনেকের ছিপেই মাছ উঠছে কিন্তু ওঁর ছিপে কিসুই উঠছে না। রোদ-ঝড়-বৃষ্টির মধ্যে ঠায় বসে থাকতে হয় ফাৎনার দিকে চেয়ে। গায়ের বৃষ্টি-ভেজা জামা হাওয়ায় শুকিয়ে, আবার হয়তো বৃষ্টিতেই ভিজে যায়। তবু আসন ছেয়ে নড়া যায় না। আর জয়নুলদার মতে এই ধৈর্য ধরার শিক্ষাটাই তাঁকে তার জীবিকার ক্ষেত্রেও বিরাট সাহায্য করেছে। তাঁর কাজ হল অজস্র ছাত্রছাত্রীকে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সংগীতের তালিম দেওয়া। তারা সুর-তালে বিরাট কিছু ভুলচুক করলেও মেজাজ না হারিয়ে, ধৈর্য ধরে তা সংশোধন করে দেওয়া। সারাদিনে প্রায় দশ-বারো ঘন্টা নিজে গান গেয়ে অন্যকে সেটা শান্তভাবে তুলিয়ে দেওয়ার ক্ষমতা যে মাছ ধরার নেশাটাই আস্তে আস্তে বাড়িয়ে দিয়েছে, তা আমার কাছে সেদিন হাসিমুখে স্বীকার করে নিয়েছিলেন আগ্রা ঘরানার এই বিশিষ্ট গুণী শিল্পী। বলা বাহুল্য, আগ্রা ঘরানার প্রবাদপ্রতীম কণ্ঠশিল্পী উস্তাদ শরাফৎ হুসেন খাঁ সাহেবও নাকি একজন দুঁদে মাছশিকারি ছিলেন। জয়নুলদার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতায়– তিনি আসরে গান গাইতে বসলে নাকি খালি গলাতেই বাঘ ডাকত!

এই রে … আমি আবার অন্য একটা বৃত্তে ঢুকে পড়ছি! থাক — এ গল্প না হয় আরেকদিন।

রজতেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের জন্ম কলকাতায়, পড়াশুনো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে, লেখালেখির শুরু নয়ের দশকে। বিভিন্ন বাণিজ্যিক পত্রপত্রিকা, লিটল ম্যাগাজিনে ছোটগল্প, কবিতা এবং নানা বিষয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন। কবিতার বইয়ের সংখ্যা দশ। প্রচ্ছদ এঁকেছেন তিরিশেরও বেশি বইয়ের। পেশায় চাকরিজীবী।

One Response

জয়নুল ভাই আমার দেখা এক অসাধারণ মিষ্টি স্বভাবের মানুষ।ব্যক্তিগতভাবে মাছধরা আমি পছন্দ করিনা।কিন্তু ভাইয়ের শিশুসুলভ আনন্দ দেখে সবুজবনে মাছ ধরার আয়োজন করেছি,মাছ ধরার উপকরণ উপহার দিয়েছি।

লেখা টি খুব ভালো লাগলো।

ইন্দ্রাণী চক্রবর্তী।