১৪৬০ সালে তুর্কি সুলতান ড্রাকুলার দরবারে দূত পাঠান। তিনি জানতেন ড্রাকুলা তুর্কিদের বিরুদ্ধে যাবার সাহস করবেন না। কিন্তু সেদিন সব হিসেব উলটেপালটে গেল। দূতেরা এসে ড্রাকুলাকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু মাথার শিরস্ত্রাণ খুললেন না। ড্রাকুলা প্রশ্ন করলেন, “আপনারা এক মহান শাসকের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন, তবু কেন শিরস্ত্রাণ খুলছেন না?” তাঁরা উত্তর দিলেন, “হে ওয়ালাচিয়ার শ্রেষ্ঠ শাসক, আমাদের দেশে কখনওই শিরস্ত্রাণ খোলার নিয়ম নেই।”

“বহুত আচ্ছা। তাহলে তো নিয়মটা আরও পোক্ত করা উচিত।” এই বলে ড্রাকুলা নির্দেশ দিলেন তাঁদের শিরস্ত্রাণ যেন পেরেক দিয়ে মাথার খুলির সঙ্গে গেঁথে দেওয়া হয়। ছোট ছোট পেরেক দিয়ে শিরস্ত্রাণ মাথায় গেঁথে দেবার পর ড্রাকুলা তাঁদের বললেন, “যাও, তোমাদের প্রভুকে বল নিজেদের দেশের নিয়মকানুন নিজেদের কাছেই রাখতে, আমার রাজ্যে তুর্কিদের নিয়ম চালাতে গেলে এটাই হবে। এর থেকে খারাপও হতে পারে।”

কিন্তু কেন ড্রাকুলা এমন করলেন? কারণ, দীর্ঘদিন তুর্কিদের হাতে বন্দি ছিলেন তিনি। তাঁর আক্রোশ ছিল ওদের ওপর। তুর্কিদের শিরস্ত্রাণের নিয়ম তিনি জানতেন না, তা হতেই পারে না। কাজেই একটাই কারণ হতে পারে, যাকে বলে পায়ে পা দিয়ে ঝগড়া করা। ড্রাকুলা তুর্কিদের ইচ্ছে করে উস্কালেন যুদ্ধের জন্য। কেন? তা বুঝতে গেলে রাজার আসনে বসার পরে চার বছর ড্রাকুলার কার্যকলাপকে খুব কাছ থেকে দেখতে হবে।

ওয়ালাচিয়ার রাজা হয়েই ড্রাকুলা দেখলেন, গোটা ওয়ালাচিয়ার অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণ করে ট্রানসিলভানিয়ার বণিকরা। গোটা দেশ তাঁদের থেকেই বিদেশি জিনিস কেনে। ফলে ওয়ালাচিয়া এক অর্থে তাদের উপর নির্ভরশীল। ড্রাকুলা সেটা বুঝতে পেরে প্রথমেই ট্রানসিলভানিয়ার সঙ্গে তাঁর আগের চুক্তি ভেঙে সেখানকার আমদানি করা মালের ওপর কর বাড়িয়ে দিলেন প্রায় দশগুণ। টারগোভিস্টে, সিম্পুলাং আর টারগোসরে জার্মানদের যে গুদাম ছিল সেগুলিও বন্ধ করে দিলেন। এর পরের পর্যায়েই জার্মানদের নির্দেশ দেওয়া হল, ওলায়াচিয়া ছেড়ে চলে যেতে, যাতে সেখানকার অধিবাসীরা আর একটু বেশি জায়গা নিয়ে থাকতে পারে।

চেনা চেনা লাগছে? আসলে ইতিহাস তো ফিরে ফিরে আসে… কয়েকশো বছর পর জার্মানির আর এক স্বেচ্ছাচারী একনায়ক অ্যাডলফ হিটলার ঠিক এই কাজগুলোই করেছিলেন ইহুদিদের সঙ্গে।

ড্রাকুলা বুঝেছিলেন তাঁকে বাধা দেওয়ার কেউ নেই, তাই মনের আনন্দে তিনি নতুন নতুন আইন বানাতে লাগলেন। কাউকে সামান্য অপছন্দ হলেই শাস্তি ছিল মৃত্যু। শূলে চড়িয়ে। গোটা রাজ্যে কেউ নিরাপদ ছিল না। চারিদিকে ঘুরে বেড়াত গুপ্তচর। আবার সেই গুপ্তচরদের ওপর নজরদারি করত আরও এক গুপ্তচরবাহিনী। সত্যি হোক বা মিথ্যে, রাজার সন্দেহ হলেই শাস্তি একটাই– মৃত্যু। গোটা ওয়ালাচিয়া যেন এক আতঙ্ক উপত্যকায় পরিণত হল। ড্রাকুলাকে খুশি করার একটাই রাস্তা ছিল। অবিরাম তোষামোদ। এ বিষয়ে একটা ঘটনা আছে।

বেনেডিক্ট ডি বয়দর ছিলেন এক পোলিশ সন্ন্যাসী। ১৪৫৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে হাঙ্গেরির রাজা ম্যাথিয়াস করভিনাসের দূত হয়ে তিনি ড্রাকুলার রাজসভায় আসেন। খানিক কথোপকথনের পরে ড্রাকুলা তাঁকে আহ্বান করলেন, “আসুন আজ আমার সঙ্গে ডিনার করবেন”। ডিনারের টেবিলে বসতেই চাকররা বিশাল এক সোনার কুঠার নিয়ে টেবিলে রাখল। বয়দর ভয়ে ভয়ে সেই কুঠারের দিকে দেখছিলেন।

ড্রাকুলার দুর্নাম অনেক আগেই তাঁর কানে পৌঁছেছিল। “বলুন দেখি, এই ঘরে এই কুঠারটা আনা হল কেন?” জিজ্ঞেস করলেন ড্রাকুলা। বয়দরের গলা কাঁপছিল। তবু তিনি বললেন, “হে প্রভু, নিশ্চয়ই কোনও অমাত্য আপনাকে অসুখী করার দুঃসাহস দেখিয়েছে। আর আপনি এই কুঠারের দ্বারা তাঁকে যথাবিহিত সম্মান প্রদর্শন করতে চাইছেন।”

“না, না। আপনি ভুল করছেন… এটা আপনার গলা কাটার জন্য রাখা হয়েছে। আপনি এক মহান সম্রাটের প্রতিনিধি, তাই সোনার কুঠার দিয়ে না কাটলে আপনাকে যথাযোগ্য সম্মান দেওয়া যাবে না।”

এ কথা শুনে সন্ন্যাসীর মনের অবস্থা কী হয়েছিল, তা তো বোঝাই যাচ্ছে। কিন্তু তিনি যাই হোন, বুদ্ধিমান ছিলেন। আর ছিলেন চটজলদি জবাবে পারদর্শী। নিজের মনের ভাব গোপন রেখে মাথা নিচু করে মাটিতে হাঁটু গেঁড়ে বসে তিনি জানালেন, “হে ওয়ালাচিয়ার মহান অধিপতি, এ আমার মস্ত সম্মান যে আপনি এই সোনার কুঠার দিয়ে আমার মতো সামান্য মানুষের গলা কাটতে চেয়েছেন। আমি নিশ্চয়ই মৃত্যদণ্ডের যোগ্য কোনও অপরাধ করেছি। আপনার যা অভীপ্সা, আপনি তাই করুন, কারণ জীবনমৃত্যুর বিচার আপনার চেয়ে ভাল কেউ করতে পারে না। তবে আমার মৃত্যুর জন্য একমাত্র আমিই দায়ী, আর কেউ না।”

এবার হো হো করে ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন ড্রাকুলা। “আপনি যদি ঠিক এই উত্তরটা না দিতেন, তবে এতক্ষণে আপনার গলা এই মেঝেতে গড়াগড়ি খেত।” এ কথা বলে তিনি সোনাদানায় ভরে দিলেন বয়দরকে।

রাজত্বের এই চার বছরে ড্রাকুলার স্ত্রী বা তাঁর যৌনজীবন নিয়ে খুব সামান্য তথ্য পাওয়া যায়। তবে তাঁর প্রথম স্ত্রী অথবা রক্ষিতা ছিলেন একেবারেই সাধারণ ঘরের মেয়ে। ১৪৪৮ সালে তুর্কিদের কাছ থেকে পালিয়ে আসার পর ড্রাকুলা যখন ট্রানসিলভানিয়ায়, তখনই এই মহিলার সঙ্গে আলাপ হয় তাঁর। রোমানিয়ার উপকথাকে যদি সত্যি বলে মানতে হয়, তবে এই বিয়ে খুব একটা সুখের ছিল না। পলাতক রাজপুত্রকে প্রায়ই নগরপ্রান্তে পতিতাপল্লি বা চাষি-মেয়েদের সঙ্গে দেখা যেত। ড্রাকুলার আচার আচরণে পরেও অভিজাতদের প্রতি ঘৃণা আর সমাজের একেবারে নীচে থাকা মানুষদের জন্য দয়া দেখা যায়। খুব সম্ভব তার সূত্রপাত এই সময় থেকেই।

কিন্তু ড্রাকুলার ভালবাসার মানুষ হবার বিপদও কম ছিল না। চাষিদের ব্যালাডে এমন এক মেয়ের কথা পাওয়া যায়, যাকে নাকি ড্রাকুলা ভালবাসতেন। তখন তিনি ওয়ালাচিয়ার অধিপতি। একদিন কোনও কারণে তাঁর মনে হয় মেয়েটি অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত। তৎক্ষণাৎ মেয়েটিকে শূলে চড়ানো হয়। শুধু তাই না, ড্রাকুলা নিজের হাতে মেয়েটির যৌনাঙ্গ টুকরো টুকরো করে কেটে ছড়িয়ে দেন। ব্যালাডে এটাও জানা যায়, ড্রাকুলা ধর্মভীরু ছিলেন। বিশ্বাস করতেন মৃত্যুর পরে আত্মায়। তাই এই মেয়েটিকে একেবারে খ্রিস্টান মতে সমাধি দেওয়া হয় যাতে তার আত্মা আবার ফিরে না আসতে পারে।

ড্রাকুলার আশেপাশে ঘিরে থাকতেন রোমান ক্যাথলিক চার্চের পুরোহিত, পাদ্রি, বিশপরা। মাঝে মাঝেই তিনি চলে যেতেন পশ্চিম ওয়ালাচিয়ার তিসমানা মঠে, দান করতেন দুই হাতে। পরকালে পাপের ভয় তাঁর ছিল। আর এই ভয়েই প্রতিষ্ঠা করেছিলেন পাঁচ পাঁচটি মঠ।

চার বছরের রাজত্বকালে ড্রাকুলা অত্যাচারের নতুন নতুন মাত্রা তৈরি করেছিলেন। প্রায়ই তাঁর অত্যাচারে মানুষ সঙ্গে সঙ্গে মারা যেত না। ড্রাকুলার নিজের আবিষ্কার করা নানা রকম অত্যাচারে সে মানুষ কষ্ট পেত কয়েক ঘণ্টা, মাঝেমাঝে বেশ কয়েকদিন ধরে। ড্রাকুলা যাকে দোষী সাব্যস্ত করতেন তার দুই পায়ে শিকল দিয়ে বেঁধে দেওয়া হত দুই তেজিয়ান ঘোড়া। হাত বাঁধা থাকত থামের সঙ্গে। নির্দেশ পেলেই সে দুটো ঘোড়াকে দিয়ে টানিয়ে অপরাধীর দেহ ছিঁড়ে ফেলা হত। অপরাধীর কান দিয়ে লোহার শলাকা ঢুকিয়ে অন্য কান দিয়ে বের করা হত। বরফে শুইয়ে জ্যান্ত চামড়া ছড়িয়ে নেওয়া হত কতবার।

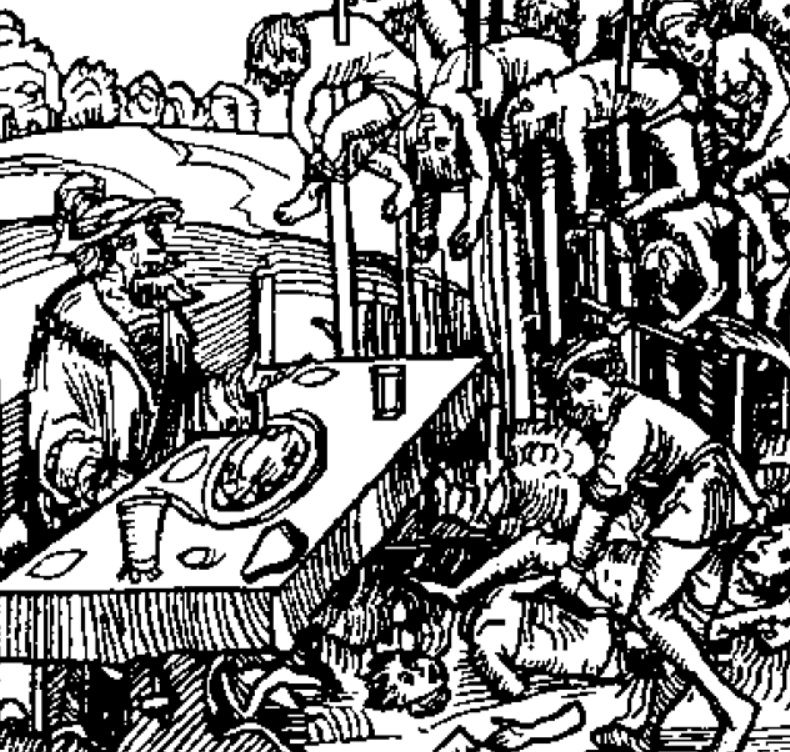

অপরাধীদের শূলে চড়ানোর ব্যাপারটাও যাতে একঘেয়ে না হয়ে যায়, তাই ড্রাকুলা মাঝে মাঝেই নানা বিচিত্র পদ্ধতি মাথা খাটিয়ে বার করতেন। কখনও অপরাধীদের গোল বৃত্তাকারে শূলে দেওয়া হত। ভিতরে আরও একটা ছোট গোল, এইভাবে। যাতে শহরের বাইরে পাহাড়ের চূড়া থেকেও তাঁদের স্পষ্ট দেখা যায়। মাঝে মাঝে সেই জ্যামিতিক প্যাটার্ন ভেঙে সর্পিল বা চৌকো করা হত। যাকে শূলে চড়ানো হচ্ছে, তার সামাজিক মর্যাদা অনুযায়ী শূলের দৈর্ঘ্য ঠিক করা হত। বড় বড় অমাত্যদের জন্য বড় শূল। বাকিদের ছোট।

শূল মূলত গাঁথা হত মাথা দিয়ে বা পা দিয়ে, তবে ড্রাকুলার খেয়াল হলে নাভি বা বুকে শূল গাঁথার কাহিনিও পাওয়া যায়। শূলে গাঁথা ছাড়াও মাথায় পেরেক ঠুকে দেওয়া (যার কথা আগেই বলেছি), লোহার শলা দিয়ে অন্ধ করে দেওয়া, গলায় দড়ি, জ্যান্ত পুড়িয়ে মারা, নাক, কান কেটে নেওয়া, মহিলাদের স্তন বা যোনি কেটে নেওয়া, হিংস্র পশুদের খাঁচায় ঢুকিয়ে দেওয়া বা জ্যান্ত সিদ্ধ করা… ড্রাকুলার অত্যাচারের পদ্ধতিই আলাদা একটা অধ্যায়ের দাবি করে।

*ছবি সৌজন্য: wikipedia, military.com, pinterest

*আগের পর্বের লিংক: [পর্ব ১], [পর্ব ২], [পর্ব ৩] [পর্ব ৪]

তথ্যঋণ:

১। ফ্লোরেস্কু, রাদু অ্যান্ড ম্যাকনালি, রেমন্ড টি, ইন সার্চ অফ ড্রাকুলা: দ্য হিস্ট্রি অফ ড্রাকুলা অ্যান্ড ভ্যামপায়ারস (১৯৯৪), হটন মিলিফিন কোং

২। ফ্লোরেস্কু, রাদু অ্যান্ড ম্যাকনালি, রেমন্ড টি, ড্রাকুলা: আ বায়োগ্রাফি অফ ভ্লাড দ্য ইমপেলর (১৯৭৩), হথর্ন

৩। লেদারডেল, ক্লাইভ, ড্রাকুলা, দ্য নভেল অ্যান্ড দ্য লেজেন্ড: আ স্টাডি অফ ব্র্যাম স্টোকার্স গথিক মাস্টারপিস (১৯৮৫), উইলিংবরো নর্থহ্যামপ্টনশায়ার, ইউকে

৪। রিকার্ডো, মার্টিন, ভ্যাম্পায়ার্স আনআর্থড (১৯৮৩), গারল্যান্ড, নিউ ইয়র্ক

৫। ট্রেপ্টো, কার্ট এডিটেড ড্রাকুলা এসেজ অন দ্য লাইফ অ্যান্ড টাইমস অফ ভ্লাড টেপেস (১৯৯১), কলম্বিয়া ইউনিভার্সিটি প্রেস

জন্ম ১৯৮১-তে কলকাতায়। স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি-তে স্বর্ণপদক। নতুন প্রজাতির ব্যাকটেরিয়ার আবিষ্কারক। ধান্য গবেষণা কেন্দ্র, চুঁচুড়ায় বৈজ্ঞানিক পদে কর্মরত। জার্মানি থেকে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা গবেষণাগ্রন্থ Discovering Friendly Bacteria: A Quest (২০১২)। তাঁর লেখা ‘কমিকস ইতিবৃত্ত’ (২০১৫), 'হোমসনামা' (২০১৮),'মগজাস্ত্র' (২০১৮), ' জেমস বন্ড জমজমাট'(২০১৯), ' তোপসের নোটবুক' (২০১৯), 'কুড়িয়ে বাড়িয়ে' (২০১৯) 'নোলা' (২০২০) এবং সূর্যতামসী (২০২০) সুধীজনের প্রশংসাধন্য। সম্পাদনা করেছেন ‘সিদ্ধার্থ ঘোষ প্রবন্ধ সংগ্রহ’ (২০১৭, ২০১৮)'ফুড কাহিনি '(২০১৯) ও 'কলকাতার রাত্রি রহস্য' (২০২০)।