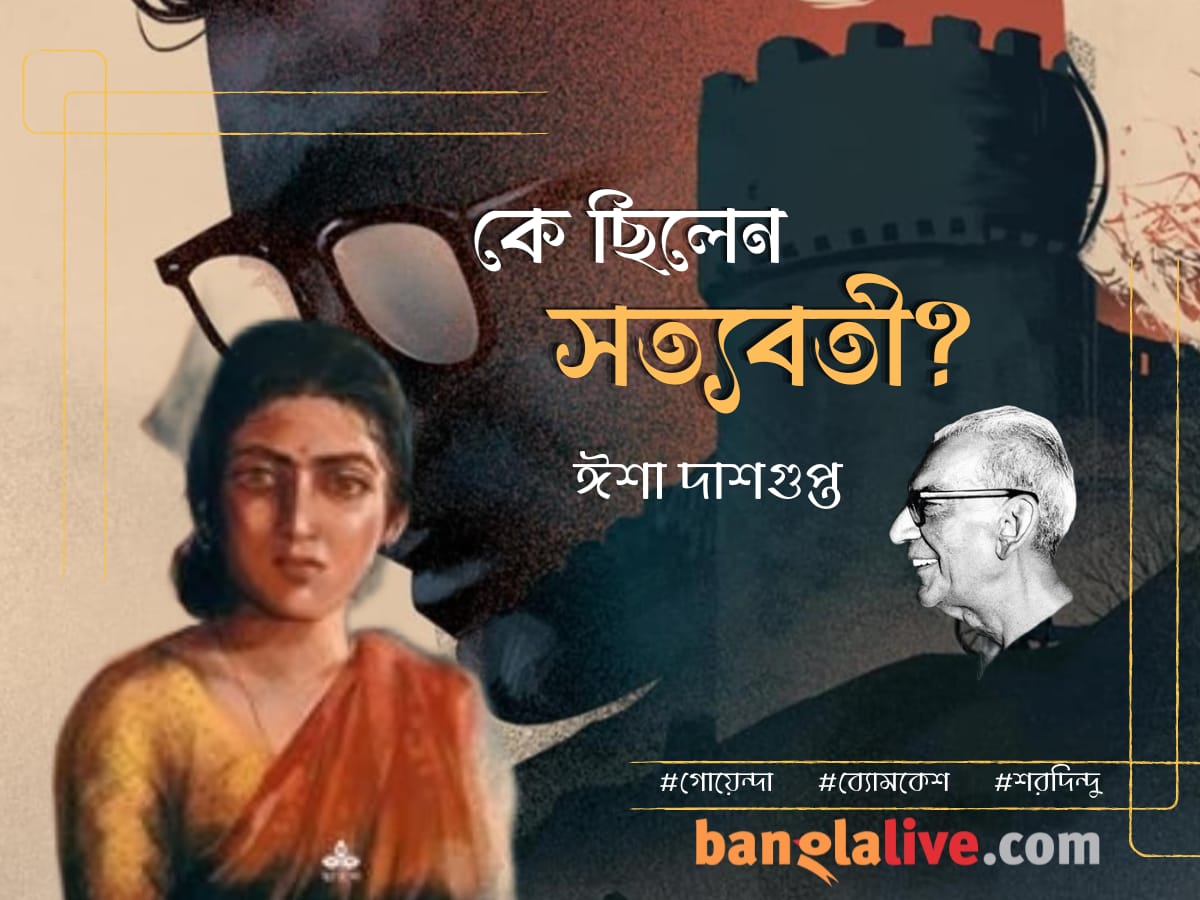

উপরোক্ত প্রশ্নের উত্তর জানে না, এমন সাহিত্যপ্রিয় বা চলচ্চিত্র-অনুরাগী বাঙালি বা বাংলা ভাষা পড়তে পারে মানুষ নেই বললেই চলে। তাহলে নতুন করে এই প্রশ্নের উত্থাপন কেন?

সত্যান্বেষীর সত্যবতী বলে কথা, তাই বিশেষ গুরুত্ব তো সে পাবেই। কিন্তু হঠাৎ তার পরিচয়ের সত্যাণ্বেষণ কেন?

ব্যোমকেশের পাঠক মাত্রেই জানেন সত্যবতীর সঙ্গে ব্যোমকেশের পরিচয় ‘অর্থমনর্থম’ – সেখান থেকেই আলাপ, পরিচয় ও পরিণয়। গোয়েন্দা কাহিনীতে এ হেন ঘটনার উল্লেখ আগেও পাওয়া গেছে, যেমন কিনা ড্রোথি সেয়ার্সের ডিটেকটিভ লর্ড পিটার উইমসির সঙ্গে হ্যারিয়েট ডেনের বিয়ের ঘটনা। শ্রদ্ধেয় সুকুমার সেন তাঁর ব্যোমকেশের আলোচনায় বলেছে, ‘সত্যবতী নিজে কোনো হত্যাকান্ডের আসামী ছিল না – তাঁর দাদা সুকুমার ছিলেন অর্থমনর্থম গল্পের আসামী। হ্যারিয়েট ডেন নিজেই সন্দিগ্ধ আসামী ছিল একটি খুনের মামলায়।‘

তা সেই দেখতে কেমন ছিল?

‘তাহার গায়ের রঙ ময়লা, লম্বা রোগা গোছের চেহারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখও ঈষৎ ফুলিয়াছে, সুতরাং সে সুশ্রী কি কুশ্রী তাহা বুঝিবার উপায় নাই।‘

বাংলা সাহিত্যে নায়িকাদের অনুপাতে সত্যবতী কিন্তু বেশ একটু অন্যরকম। অপেক্ষাকৃত কৃশকায়া, গায়ের রঙ শ্যামলা, কিঞ্চিত দীর্ঘাঙ্গীও বটে।

অনেকটাই যেন পাশের বাড়ির মেয়েটি। ‘সাধারণ শিক্ষিত বাঙালী মেয়ে হইতে সে যে আকারে-প্রকারে একটুও পৃথক, তাহা মনে হয় নাই।‘ তবে তার আয়তচক্ষুর কথা বিশেষভাবে বলার।

‘অর্থমনর্থম’ উপন্যাসে যখনই সত্যবতীকে নিয়ে এলেন শরদিন্দু, তখন সালটা ১৯৪৭। মনে রাখা ভালো, ব্যোমকেশ রচনা শুরু করেছিলেন তিনি ১৯৪৬ সালে। তখন রচনা করেছেন পথের কাঁটা। এর পরে ছিল দীর্ঘ দিনের ব্যবধান। নিজেই উল্লেখ করেছেন – ‘ব্যোমকেশের দশম গল্পে সত্যবতীর সঙ্গে তার বিয়ে হল। আমি ভাবলাম বিয়ে হলে বাঙালীর ছেলের আর পদার্থ থাকে না, তাই তখনই রিটায়ার করিয়ে দিয়েছিলাম।’

‘তাহার গায়ের রঙ ময়লা, লম্বা রোগা গোছের চেহারা, কাঁদিয়া কাঁদিয়া চোখ দুটি লাল হইয়া উঠিয়াছে, মুখও ঈষৎ ফুলিয়াছে, সুতরাং সে সুশ্রী কি কুশ্রী তাহা বুঝিবার উপায় নাই।‘ বাংলা সাহিত্যে নায়িকাদের অনুপাতে সত্যবতী কিন্তু বেশ একটু অন্যরকম। অপেক্ষাকৃত কৃশকায়া, গায়ের রঙ শ্যামলা, কিঞ্চিত দীর্ঘাঙ্গীও বটে।

গোয়েন্দাকাহিনী রচনা সম্পর্কে তার দ্বিধাও প্রকাশ করেছেন – ‘ অর্থমনর্থমের পর ষোলো বছর আর লিখিনি। …যখন দেখলাম আজকালকার ছেলেমেয়েরা চায় তখন আবার লিখতে আরম্ভ করলাম।‘

সাহিত্যি অনেক সময়ই ভবিষ্যৎদ্রষ্টা হন। তাই যখন আবার ফিরে এলেন, ব্যোমকেশের গোয়েন্দা কাহিনী আর শুধু রহস্য সন্ধান রইল না, সত্যান্বেষণও রইল না শুধু – বাঙালির ঘরের গল্প হয়ে উঠল। একটি বর্ণনা মনে করে নেওয়া যাক। ‘একদিন কার্তিক মাসের সকালবেলা আমি ও ব্যোমকেশ আমাদের হ্যারিসন রোডের বাসায় ডিম্ব সহযোগে চা-পান শেষে করিয়া খবরের কাগজ লইয়া বসিয়াছিলাম। সত্যবতী বাড়ির ভিতর গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। পুঁটিরাম বাজারে গিয়াছিল।‘

ব্যোমকেশ অজিত ও পুঁটিরামের এই নারীবর্জিত ব্যাচেলর জীবনে প্রকৃতই বাঙালি সংসারের স্বাদ নিয়ে আসে সত্যবতী। অর্থমনর্থমের ঠিক পরের উপন্যাসগুলিতে – যেমন অগ্নিবাণ, রক্তমুখী নীলা অথবা চোরাবালি – আমরা সত্যবতীর কোনো উপস্থিতি পাই না। তারপর কিন্তু বেশ স্বাভাবিক গতিতেই এগোয় ব্যোমকেশের দাম্পত্য জীবন।

নতুন অতিথি আসার সংবাদ আসে সংসারে, আমাদের চেনা মধ্যবিত্ত সংসারের সঙ্গে মিল রেখেই আনন্দের রেশও ছড়িয়ে পড়ে। সে সময়ে সত্যবতীর অবস্থার কথাও কলমের আঁচড়ে, অজিতের জবানিতে যথাযথ ফুটে ওঠে। ‘ব্যোমকেশকে পাইয়া আমার ভ্রাতার অভাব দূর হইয়াছিল – সত্যবতীকে পাইয়াছি একাধারে ভগিনী ও ভ্রাতৃবধূরূপে। উপরন্তু সম্প্রতি ভ্রাতুষ্পূত্র লাভের সম্ভাবনা আসন্ন হইয়াছে। আশাতীত সুখ ও শান্তির মধ্যে জীবনের দিনগুলা কাটিয়া যাইতেছে।

শরদিন্দুর অসামান্য পরিমিতি বোধে, সত্যান্বেষণের গতি কিন্তু বিন্দুমাত্র টাল খায় না। সত্যবতীকে দাদার বাড়িতে রেখে ব্যোমকেশ ও অজিত বেরিয়ে পরে রহস্য সমাধানে। দুর্গরহস্য উপন্যাসের শেষপর্যন্ত ধরা পরে অপরাধী। এক্কেবারে শেষে আসে টেলিগ্রাম – ব্যোমকেশের খোকা হয়েছে।

‘ফিরিয়া আসিয়া শুনিলাম ব্যোমকেশের তার আসিয়াছে। আমাদের মুখ শুকাইয়া গেল…সত্যবতী ভালো আছে তো? তারের খাম ছিঁড়িতে ব্যোমকেশের হাত একটু কাঁপিয়া গেল।…তারপর সে মুখ তুলিল। গলা ঝাড়া দিয়া বলিল, ‘ওদিকেও সোনা।‘…ছেলে হয়েছে।‘

সেই মুহূর্তে ব্যোমকেশ আর দূরগ্রহের সহস্য অনুসন্ধানকারী থাকে না, একেবারে বাড়ির কেউ হয়ে পড়ে। বেশ কিছুদিন আগের কথা হলেও – সরকারি কাজে, রেলের চাকরিতে বাড়ি থেকে দূরে থাকা সেই সময়েও বিরল ছিল না। বাড়ির সুসংবাদটি, নির্বিঘ্নে সন্তান জন্মাবার কথাটি টেলিগ্রামে পৌঁছে যেত নতুন পিতার কাছে। অবশ্যই এই চিত্রায়ণ শহরভিত্তিক বা খুব বেশি হলে শহরের কাছাকাছি মফস্বলের মধ্যবিত্ত, উচ্চমধ্যবিত্ত সংসারের ছবি। প্রত্যক্ষ গ্রাম, আর্থিকভাবে পিছিয়ে থাকা অংশের ছবি নয়।

তবে ব্যোমকেশ অজিত তো সবসময়ই চল্লিশের দশকের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত যুবকেরই ছবি। তাদের সংসার জীবনটিও তার সঙ্গে মানানসই, একটি ভৃত্য, রান্না ও অন্যান্য কাজে সহায়তার জন্য। তবে পুঁটিরামকে কি ঠিক ভৃত্য বলা চলে? ব্যোমকেশ-অজিতের জীবনে তো বটেই, ব্যোমকেশ-সত্যবতী-অজিতের জীবনেও পুঁটিরাম ছিল অনিবার্য। ‘সত্যান্বেষী’ উপন্যাসের কথাই ধরা যাক।

‘জিজ্ঞাসা করিলাম – ‘একাই থাকো বুঝি?’

‘হ্যাঁ। সঙ্গী কেবল ভৃত্য পুঁটিরাম।‘

উপসংহার উপন্যাসে সবে দারোগা বীরেনবাবু আসবেন, আমরা পাঠক হয়ে বুঝতে পারি শুরু হবে রহস্যের প্রথম ধাপ – এমন সময় অনিবার্যভাবে আসে পুঁটিরামের চা।

;ব্যোমকেশ তখন পুঁটিরামকে ডাকিয়া চায়ের জল চড়াইতে বলিল।‘

এমনকি উপসংহার গল্পের সমাধানেও পুঁটিরাম হয়ে ওঠে অনিবার্য। ‘পুঁটিরাম যদি দাওয়ায় বসে না থাকতে এবং ট্যাক্সির নম্বরটা ৮০০৮ না হত, তাহলে আমরা অনুকূলবাবুকে পেতুম কোথায়?’

কী খেতে ভালোবাসত ব্যোমকেশ অজিত? অর্থাৎ কী ছিল তাদের প্রিয় মেনু? সত্যবতী আসার পর কি বিরাট পরিবর্তন আসে খাবারের মেনু তে? ‘টেবিলের উপরে ভাত, মুগের ডাল, ইলিশ মাছের ডিম ভাজা, লাউচিংড়ি, ইলিশ মাছের ঝোল। একটি বড় পাত্রে বাড়িতে পাতা দই। রাত্রে শুতে যাওয়ার আগে সত্যবতী পেতে রেখেছিল।‘

সময় থেমে থাকল না। বয়স বাড়ল ব্যোমকেশের, বয়স বাড়ল সত্যবতীর। অজিতেরও। ব্যোমকেশের পসার বেড়েছে, অজিতের বইয়ের ব্যবসাতেও উপার্জন মন্দ নয়। এমন সময় বাড়ির গিন্নিটি কী করে?

নিশ্চয়ই একটু থিতু হওয়ার চেষ্টা করে। মাথার উপর যদি একটু ছাদ করা যায় – এতটুকু বাসার স্বপ্ন যদি সত্যি করে নেওয়া যায়? ঠিক তেমনটাই ভাবে সত্যবতীও। সত্যান্বেষী উপন্যাসে আমরা দেখি ব্যোমকেশের বাড়ির ঠিকানা হ্যারিসন রোডের মেসবাড়ির তিনতলাটি নিয়ে। বিবাহের পরেও ব্যোমকেশ অজিত সত্যবতীর সংসার হয়ে সেই বাড়িতেই। ‘আমাদের বাসাবাড়িটা তিনতলা। উপরতলায় গোটা পাঁচেক ঘর লইয়া আমরা থাকি, মাঝের তলার ঘরগুলিতে দশ-বারোজন চাকুরে ভদ্রলোক মেস করিয়া আছেন। নীতের তলায় ম্যানেজারের অফিস, …। এদের সকলের সঙ্গেই আমাদের মুখ চেনাচিনি আছে, কিন্তু বিশেষ ঘনিষ্ঠতা নাই।‘

রুম নম্বর দুই গল্পে আমরা পাই – ‘ব্যোমকেশরা যখন কেয়াতলায় জমি কিনে বাড়ি তৈরি আরম্ভ করেছিল তখন তার সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। এই প্রথম কেয়াতলার বাড়ির উল্লেখ করেন লেখক। এর পরে উপন্যাস ‘ছলনার ছন্দে’ লেখক বলেন ‘ব্যোমকেশরা প্রায় মাস ছয়েক হল কেয়াতলার নতুন বাড়িতে এসেছে। বাড়িটি ছোট কিন্তু দোতলা। নীচে তিনটি ঘর, ওপরে দুটি। সত্যবতী এই বাড়িটি নিয়ে সারাক্ষণ যেন পুতুল খেলা করছে। আনন্দের শেষ নেই…।‘

বয়স হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য অসুখবিসুখও হয় ব্যমকেশের। চিত্রচোর উপন্যাসে দেখি কঠিন অসুখ থেকে সেরে উঠছে ব্যোমকেশ। ভারি খিটখিটে হয়ে গেছে সে। ‘কলিকাতায় ব্যোমকেশ হঠাৎ কঠিন রোগে আক্রান্ত হইয়া শয্যাশায়ী হইয়াছিল, দুই মাস যমে-মানুষে টানাটানি করে তাকে বাঁচাইয়া তুলিয়াছি…দীর্ঘ রোগভোগের পরে তাহার স্বভাব অবুঝ বালকের ন্যায় হইয়া গিয়াছে।‘

এমন সময় আসে সাঁওতাল পরগনায় যাওয়ার প্রস্তাব। হাওয়া বদলের জন্য যেতে রাজিও হয় ব্যোমকেশ। সেইখানে গিয়েও নানান ছোটবড় ঘটনাকে কেন্দ্র করে দাম্পত্য কলহ ঘন হয়, তারপর প্রভাতে মেঘগর্জনের উপমাকে সত্য করে সুন্দর সমাধাও ঘটে সেই কলহের।

দাম্পত্য কলহের বর্ণনা পাওয়া যায় ‘অদ্বিতীয়’ উপন্যাসেও। ‘প্রকৃতির অলঙ্ঘনীয় বিধানে ব্যোমকেশের সহিত সত্যবতীর যখন দাম্পত্য কলহ বাধিয়া যাইত, আমি তখন নিরপেক্ষভাবে তা উপভোগ করিতাম’।

ব্যোমকেশ সত্যবতীর সংসারের ভারী সুন্দর বর্ণনা পাই, শ্রদ্ধেয় প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখায় – সত্যবতীর বাজার করতে যাওয়ার দৃশ্য। রিক্সার এর মধ্যে গড়িয়াহাট বাজারে এসে গিয়েছিল। সত্যবতী দুটি ব্যাগ হাতে করে নামল…আলু বেগুন ঝিঙে পটল লঙকা থোড় উচ্ছে সে তো বাঁধাই আছে… চিংড়িমাছও কিনল। ভীষণ দাম, তা হোক। ব্যোমকেশ লাউ চিংড়ি খেতে চেয়েছে। একটা প্রায় এক কিলো ওজনের ইলিশ মাছ কিনল।’

সেই চেনা বাঙালি গন্ধ ফিরে আসে এখানেও। লাউ চিংড়ি খেতে চেয়েছে ব্যোমকেশ তাই খুঁজে খুঁজে কচি লাউ আর চিংড়ি কিন্তু আনে সত্যবতী, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গরমে ঘেমে নেয়ে আর বাকি জিনিস কেনা হয়ে ওঠে না সত্যবতীর।

সত্যবতী রিকশায় চড়ে কেন? ব্যোমকেশের তো এখন ভালোই উপার্জন, তাহলে গাড়ি কেনে না কেন? সত্যবতী কিন্তু গাড়ি কিনতে চেয়েছিল। তবে সুকুমার সেনই জানান যে শরদিন্দুবাবু ফলিত জ্যোতিষে বিশ্বাস করতেন। তিনি নাকি করগণনা করে বলেছিলেন যে ব্যোমকেশের ভাগ্যে গাড়ি নেই। বিশুপাল বধ উপন্যাসের শেষে গাড়ি প্রাপ্তির কথা ছিল সত্যবতীর, কিন্তু উপন্যাস শেষ করতে পারেন না লেখক। তাই শেষপর্যন্ত গাড়ি চড়া আর হল না সত্যবতীর।

তবে বয়েস হলেও অ্যাডভেঞ্চারের নেশা যায় না কিন্তু ব্যোমকেশ সত্যবতী অজিত কারুরই। তেমনটাই লিখেছেন প্রতুলচন্দ্র গুপ্ত। সে এক মজার গল্প। বলা যাক্ গল্পটা। ব্যোমকেশ সত্যবতী তখন কেয়াতলার বাড়িতে। অনেকদিন অজিতের দেখা নেই। অজিত কোথায় আছে তাও কেউ জানে না। এমন সময় অজিত হাজির। এসে বলে রাজনন্দগাওতে তার ব্যবসার কথা। তার কর্মস্থলের নাম ‘তিনসোনা’ – পাহাড়ের কোলে ছোট্ট জনপদ। অজিতের কথায়, সামান্য টাকা নিয়ে বাড়ীর চটি পরে তিনসোনার উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ব্যোমকেশ-অজিত সত্যবতী।

‘রোদ পড়বার আগেই তাদের গাড়ী হাওড়া ব্রিজ পেরিয়ে গেল। ব্যোমকেশ একটু অন্যমনস্ক। অজিত তাকে বলল, ‘কি হে সত্যান্বেষী – রিটার্ন অফ শার্লক হোমসের কথা মনে পড়ছে?’

পুঁটিরাম বাজার থেকে বাড়ি ফিরে তিনজনকে আর খুঁজে পায় না। খানিক খোঁজাখুঁজির পর সেও বাড়ি বন্ধ করে, তালা দিয়ে বের হয় রাস্তায়। ‘ব্যোমকেশ ফিরে এলেও কোন অসুবিধে নেই, তার কাছে ডুপ্লিকেট চাবি আছে।‘

এভাবেই শেষ হয় শ্রদ্ধেয় প্রতুলচন্দ্র গুপ্তের লেখনীতে তিনজনের যাত্রা। বাস্তবে বিশুপাল বধ অর্ধসমাপ্ত রেখে ব্যোমকেশ কথন না-বলা রেখে চলে যান শরদিন্দু।

আগের বার, অনেকদিনের পরে ফিরে এসেছিলেন ব্যোমকেশের সৃষ্টিকর্তা।

এবার আর তা হওয়ার নয়।

তবু, যদি সাঁওতাল পরগনা ঘুরে ফিরে আসত ব্যোমকেশ অজিত সত্যবতী। হয়ত পুরন্দর পাণ্ডে তাদের কিছুদিনের জন্য সত্যান্বেষণের কাজে ব্যস্ত রেখেছিলেন। তাই তারা ফিরে আসতে পারেনি।

এখন তো ফিরে আসতে পারে।

কত কিছুই তো ঘটে যাহা তাহা, এমন কেন সত্যি হয় না আহা!

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।

2 Responses

সত্যি, কেউ আবার ব্যোমকেশ কাহিনী লিখুন সাহস ক’রে….

ভালো লেখা