বটতলার আর একটি বড় পরিচয় ছিল এখান থেকে হরেক রকম পঞ্জিকা প্রকাশ হতো এবং তার কাটতি দেশ জুড়ে। পঞ্জিকা ছাড়া বটতলার যেনো অস্তিত্বই নেই। সেই উনিশ শতকের দ্বিতীয় দশক থেকে ছাপা পঞ্জিকা বছরের পর বছর প্রকাশ হয়ে চলেছে। পণ্ডিতদের অস্তিত্ব অনেকটাই টিঁকে থাকতো পঞ্জিকার উপর। ঘরে ঘরে তাদের ডাক পড়ত পঞ্জিকা পড়ে শুভ অশুভ জানিয়ে দেওয়ার জন্য। তিথি নক্ষত্র তারাই বলতে পারতো। অতএব ঘরেতে এই বইটির জায়গা ছিল প্রায় ঠাকুর আসনের সঙ্গেই। মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল এই গোলাপী রঙের মলাটে মোরা বইটি। বইটির বিবর্তনও হয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওর একটা চরিত্র পাঠকের মনে এমনই গাঁথা হয়ে গেছে সেই চরিত্রকে ঘাটাতে কোনো প্রকাশকই সাহস করতেন না। কেবল বিবর্তনের মধ্যে যুক্ত হয়েছিল বিযুক্ত নয়। বিজ্ঞাপন ছিল না বিজ্ঞাপন যুক্ত হলো, ছবি ধীরে ধীরে যুক্ত হল, এবার পাঠকের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগবে এমন তথ্য যুক্ত হতে হতে চলল। পঞ্জিকার বহরও বেড়ে যেতে থাকলো। প্রকাশকের ঘরে লক্ষী বেশ জাঁকিয়ে বসবার আসন পেল।

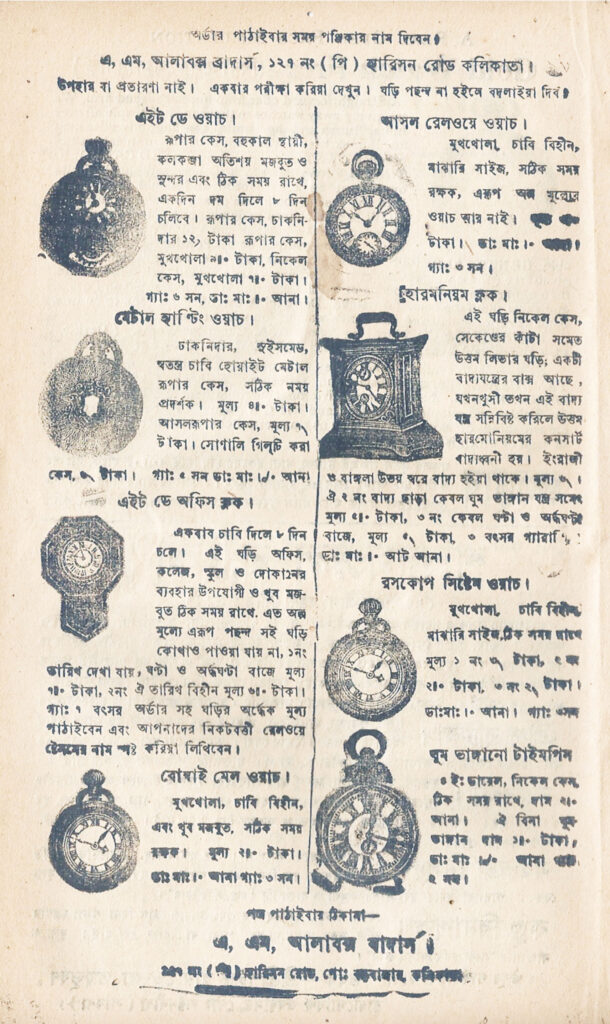

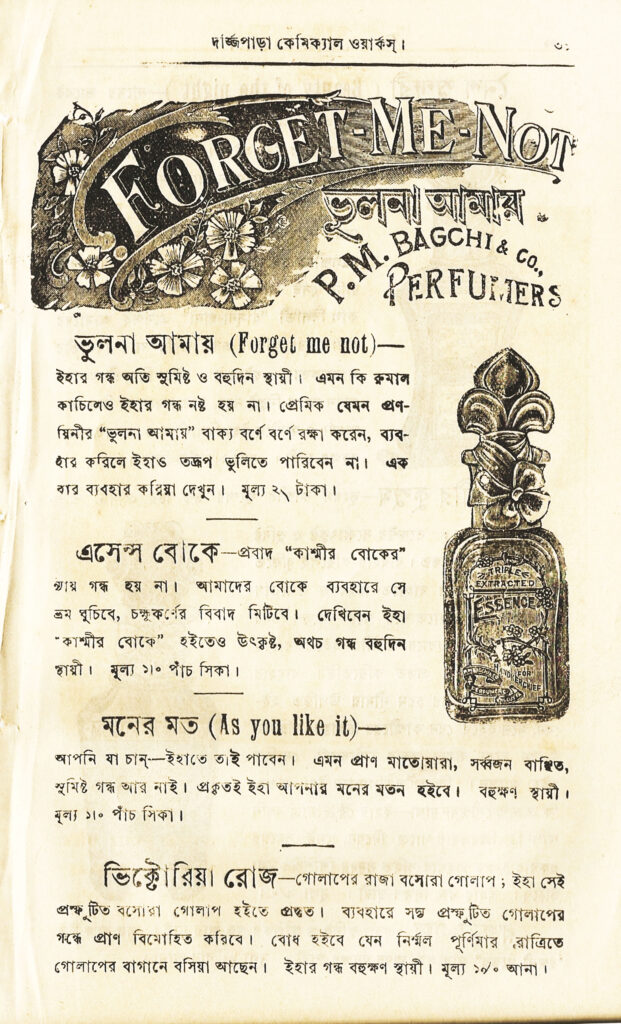

একদিকে পাঠকের চাহিদা অন্য দিকে বিজ্ঞাপনের উপচে পড়া ভিড়। এই সমস্ত নিয়েই গড়ে উঠেছে বটতলার পঞ্জিকার এক মৌলিক চেহারা। আর একে ঘিরে কাঠ খোদাইকারদের রমরমা। পঞ্জিকার জন্য ছবি, বিজ্ঞাপনের জন্য ছবি নানা বাহারি ঢেউ খেলানো কাঠ খোদাইয়ে অক্ষর। আর সে সমস্ত ছাপতে ছাপতে ক্ষয়ে গেলেও প্রকাশকের নতুন করার জন্য খুব একটা মাথাব্যথা ছিল না। এতেই পাঠক অভ্যস্থ। আর বিজ্ঞাপনেও কোনো যুক্তিগ্রাহ্য দায় ছিল না, যে যেমনভাবে পেরেছে ক্রেতা ঠকিয়ে ব্যবসা করেছে। পঞ্জিকার কোনো দায় নেই। সবাই চাইত আলপিন কিনলে গাড়ি ফ্রি এমন বিজ্ঞাপন দিতে। এটাই ছিল পঞ্জিকার আর এক চরিত্র। আর এইসব বিজ্ঞাপনে কী কী থাকতো বলার চেয়ে কী কী থাকতো না বলা সহজ। নারী পুরুষের গুপ্ত রোগের ওষুধ থেকে মৃত ব্যক্তির সঙ্গে কথা বলার যন্ত্র। আর উপহারের ছড়াছড়ি।

মানুষের ধর্মীয় বিশ্বাসের সঙ্গে একাত্ম হয়ে ছিল এই গোলাপী রঙের মলাটে মোরা বইটি। বইটির বিবর্তনও হয়ে গেছে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু ওর একটা চরিত্র পাঠকের মনে এমনই গাঁথা হয়ে গেছে সেই চরিত্রকে ঘাটাতে কোনো প্রকাশকই সাহস করতেন না। কেবল বিবর্তনের মধ্যে যুক্ত হয়েছিল বিযুক্ত নয়। বিজ্ঞাপন ছিল না বিজ্ঞাপন যুক্ত হলো, ছবি ধীরে ধীরে যুক্ত হলো, এবার পাঠকের দৈনন্দিন প্রয়োজনে লাগবে এমন তথ্য যুক্ত হতে হতে চলল। পঞ্জিকার বহরও বেড়ে যেতে থাকলো। প্রকাশকের ঘরে লক্ষী বেশ জাঁকিয়ে বসবার আসন পেল।

আমি ছোটবেলায় পঞ্জিকা দেখে জলন্ধরের বন্দুকের বিজ্ঞাপনে মোহিত হয়ে ভি পি মাধ্যমে অর্ডার দিয়েছিলাম একটা বন্দুকের। কিছুদিনের মধ্যেই এসে পৌঁছল সেই বন্দুকের বাকসো নিয়ে পিয়ন, ভাগ্যিস দুপুরবেলা, ছিল সবাই খেয়েদেয়ে ঘুমিয়েছে। আমি টাকার জন্য প্রস্তুত ছিলাম না, ডাকবাবু টাকা ছাড়া দিতেও পারবেন না। কোনক্রমে এদিক ওদিক থেকে জোগাড় করে মনে এক রাশ উত্তেজনা নিয়ে ওনার হাত থেকে ছাড়লাম। ঘরে এসে চুপচাপ এক কোণে সবার আড়ালে বসে বাকসো থেকে ওটা বের করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছি, বাকসো খোলার পর অনেক কাগজ কুচি কুচি করে ভরা তা সরালাম ক্রমে যত ভেতরে ঢুকছি ততই কাগজ পাচ্ছি, স্তূপীকৃত কাগজ সরাবার পর পেলাম সেই বন্দুক, আমি রাগে লজ্জায় কাউকে কিছু বলতে পারছি না, এ ত একটা বাচ্ছাদের খেলনা বন্দুক যা কয়েক বছর আগে হাতে নিয়ে ক্যাপ ফাটাতাম। এই ছিল বিজ্ঞাপনের জাদু। মনে হয় এমন অভিজ্ঞতা আরও অনেকের আছে যা তারা লজ্জায় প্রকাশ করতে পারেননি। এইসব বুজরুকি বন্ধ করার জন্য একসময় অনুসন্ধান ( ১৮৮৬ ) নামে এক পত্রিকা প্রকাশ হয়েছিল। ওদের কাজই ছিল এইসব বিজ্ঞাপনের মিথ্যাচারকে প্রকাশ করে দেওয়া। ক্রেতাদের সচেতন করাই ছিল উদ্দেশ্য। পত্রিকাটি প্রথমে পাক্ষিক ছিল, কয়েক বছরের মধ্যে সাপ্তাহিক হয়ে যায় কেবল চাহিদার জন্য।

আজও পঞ্জিকার আকর্ষণ আছে অনেকের কাছে। তবে পুরনো পঞ্জিকা ঘাটলে বটতলার যে চরিত্র পাওয়া যায় এখন সেটা আর অবশিষ্ঠ নেই; অনেকটাই শহুরে ধোপদুরস্ত, বটতলার পঞ্জিকার এলোমেলো চরিত্রটাই ছিল তার নিজস্ব। সেইসব কাঠ খোদাই ছবির চরিত্র ছিল মনকাড়া। বিজ্ঞাপনের লেখা পড়তে পড়তে দিন কাবার হয়ে গেলেও ক্লান্তি আসবে না। পাঠককে মন্ত্রমুগ্ধ করে রাখার ক্ষমতা রাখতো। আর ডিরেক্টরিতে কী না ছিল! আপনার ঘরের যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য আপনার হাতের মুঠোয়, যেন গুগলের পিতামহ। ভাঙ্গা অক্ষরের টাইপ হলেও পাঠক ঠিক এর অর্থ পেয়ে যাবে।

কেবল পঞ্জিকার ছবি খোদাই করে বহু খোদাই শিল্পীদের জীবন চলত। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পঞ্জিকার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেছে অনেক। তবুও যারা টিঁঁকে আছেন, এখনও তাদের আর সেই ইচ্ছা নেই বটতলার চরিত্র ধরে রাখার; কেনই বা রাখবে? পাঠক আর এসব দেখতে চায় না। কাঠের ব্লক বিদায় নিল ক্রমে। এলো ধাতুর ব্লক। তারপরে সেটাও একদিন অচল হয়ে ঢুকল অফসেট পদ্ধতিতে ছাপা। এ যেন বাবু ধুতি শার্ট ছেড়ে কোর্ট প্যানটালুন গায়ে চাপালেন। বাবুর অন্তরাত্মা কিন্তু একই রয়ে গেল; পঞ্জিকা না দেখে কিছু শুভ কাজ করবেন না।

চলবে

ছবি সৌজন্য: লেখক

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।