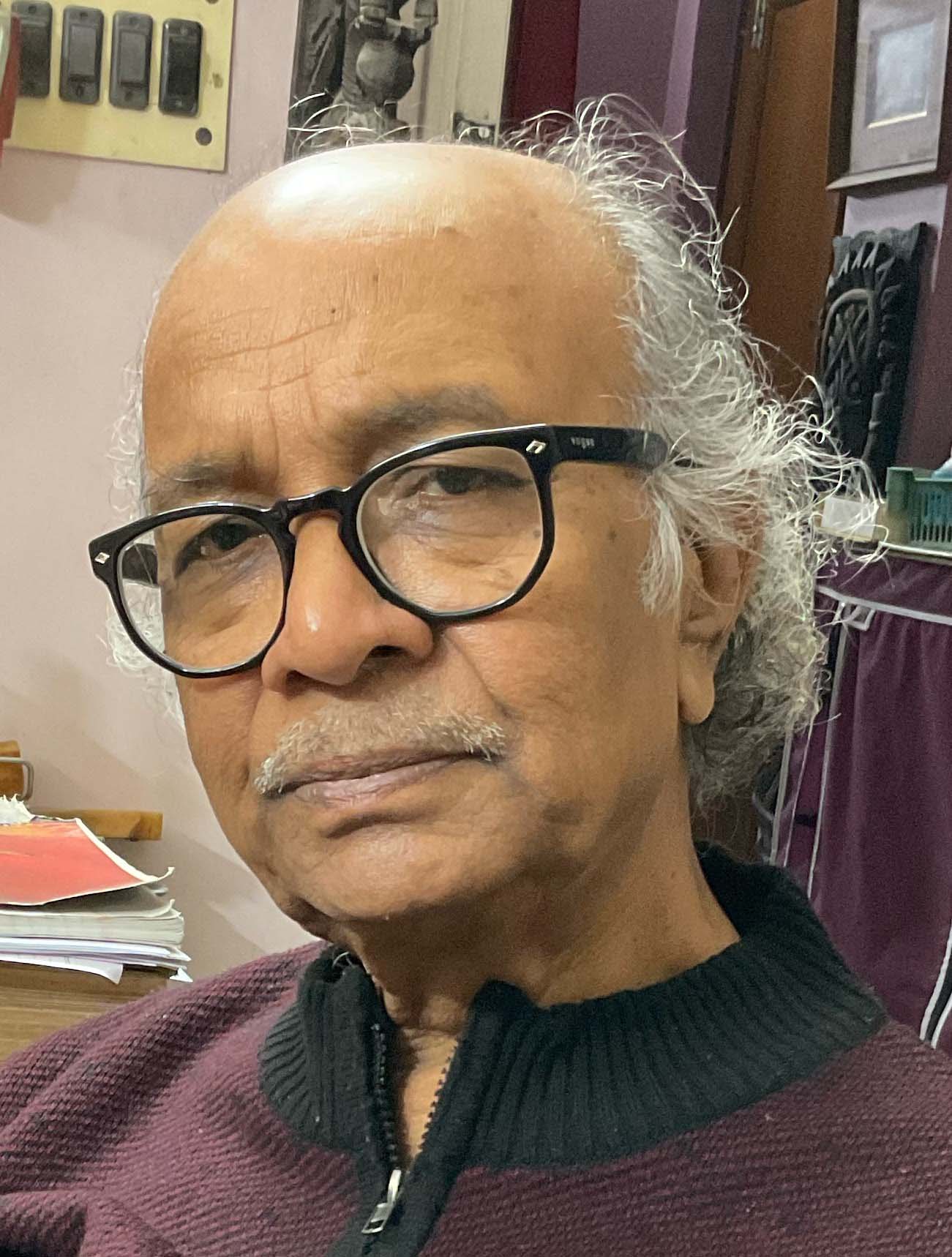

প্রায় দশ বছরের চেষ্টার ফলে অবশেষে নবীন কিশোর তার সিগাল প্রকাশনী থেকে বইটি প্রকাশ করল ১৯৮২ সালে। সরস্বতী প্রেস থেকে ছাপা হল, ঠিক যেমন আমি চেয়েছিলাম। বইয়ের সামগ্রিক ডিজাইনটাও আমি করে দিয়েছিলাম। শমীক বন্দ্যোপাধ্যায় খুব সহযোগিতা করেছিলেন বইয়ের খুঁটিনাটি বিষয়ে। (Wood-Block printing book)

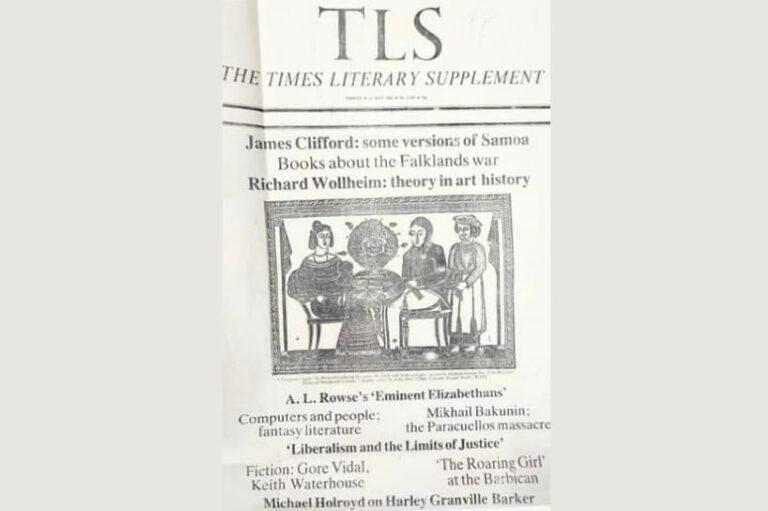

ঠাকুরবাড়ির আর এক বিখ্যাত শিল্পী শুভো ঠাকুর, যিনি কোনোদিন তার নামেতে টেগোর হতে দিতেন না তিনি আমায় বাহবা দিয়ে বললেন, এটা আপনি এক মাইলস্টোন কাজ করলেন, আজীবন আপনাকে সবাই মনে রাখবে। আমি ওঁর এই প্রশংসা বাক্যে উৎসাহিত হলাম আরও কাজের জন্য। বই প্রকাশের মাত্র ক’দিনের মধ্যে লন্ডন থেকে প্রকাশিত টাইমস লিটারারি সাপ্লিমেন্ট-এর প্রথম পাতায় ছবি সহ এই বইয়ের সংবাদ। আমি চেয়েছিলাম বটতলার এই শিল্প সারা পৃথিবীর মানুষের কাছে যাতে পৌঁছতে পারে, বিদগ্ধ মানুষের কাছে যাতে এর উপযুক্ত মূল্যায়ন হতে পারে। হ্যাঁ, ভারতের প্রায় সমস্ত প্রথম শ্রেণীর পত্রপত্রিকার পাতা জুড়ে বেরিয়েছিল এই বইয়ের আলোচনা। এছাড়া দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে রিভিউয়ের খবর আসছে; পরিতোষ সেন, রাধাপ্রসাদ গুপ্ত, শিল্পী বদ্রিনারায়ণ সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা কলম ধরেছেন নানা পত্রিকায়। নবীন ভরসা পেল এগিয়ে যেতে।

আমি ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হলে এই বইয়ের ছবি ব্লো আপ করে আরও অরিজিনাল ছবি সহ প্রদর্শনী করলাম, যার উদ্বোধন করতে দিল্লি থেকে এসেছিলেন বিখ্যাত ভাস্কর শঙ্খ চৌধুরী। তিনি তখন ললিতকলার চেয়ারম্যান, আর রাধাপ্রসাদ গুপ্ত। আমি চিৎপুর থেকে কয়েকজন খোদাই-শিল্পীকে নিয়ে এসেছিলাম। ভিক্টোরিয়াতে বসে প্রদর্শনী চলাকালীন রোজ কাঠের মধ্যে খোদাইয়ের কাজ করবেন তাঁরা। কলকাতার শহরবাসীরা প্রত্যক্ষ করল অসাধারণ সেইসব শিল্পের কাজকে। এক টুকরো বটতলা উঠে এসেছিল সেদিন ভিক্টোরিয়াতে।

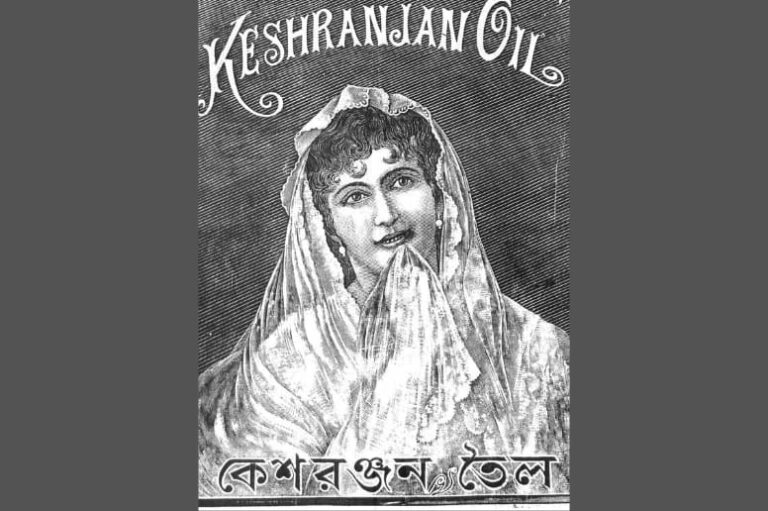

বইটি প্রকাশের পর একদিন গেছি পি এম বাগচীর অফিসে জয়ন্ত বাগচীর কাছে। তিনি বই নিয়ে উচ্ছ্বসিত ছিলেন। বললেন অনেক দেশি ও বিদেশিরা আসছেন আমাদের এখানে পুরনো ব্লক দেখতে, আমি একটা শো কেসে সাজিয়ে রেখেছি। কিন্তু জানেন, ইদানীং কিছু উপদ্রব হচ্ছে, আমাদের ভেতরের লোক হঠাৎ করেই এসবের খোঁজ নিতে শুরু করেছে। জানি না কতদিন আর আগলে রাখতে পারব। বুঝলাম, বইয়ের প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে এর গুরুত্ব রাতারাতি বেড়ে গেছে। আমার অনুসন্ধানের কাজ আরও দ্রুত এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। কাজ করবার মতো অনেক বিষয় সামনে এগিয়ে আসছে। অতীতের শিল্পীদের কথা কিছু জানা যায় না। তাদের ঠিকুজি কুলোজি কিছুই কেউ জানে না। এই শিল্পের একটা পুরো সময়ের ইতিহাস যেন কেউ সরিয়ে রেখেছে। অথচ এদের কথা না জানলে অনেক কিছুই জানা যাবে না। একটা সময় পঞ্জিকায় এদের ছবি বিজ্ঞাপন পাঠকেরা উপভোগ করেছেন, কিন্তু এর পেছনে যারা ছিলেন তাদের কথা কেউ জানলই না। (Wood-Block printing)

আমার বই প্রকাশের পরে একদিন গিয়েছিলাম ম্যাক্স মুলার ভবনের লাইব্রেরিয়ান ক্রিস্টাল দাসের কাছে। তিনি জানালেন যে আমার বইতে ছাপা PGD সাক্ষরিত যে ছবি ছাপা হয়েছে তিনি ওর শ্বশুরমশাই হন। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম ওঁর দিকে, বললাম তুমি আগে বললে না কেন? আরও কিছু লেখা যেত। যাই হোক, ভিক্টোরিয়ার প্রদর্শনীতে ওঁর একটা অ্যালবাম তিনি দিতে রাজি হয়েছেন, সেটা আমাদের কাছে অনেক। পরে আমি দেখেছি অ্যালবামটা ক্রিস্টালের কাছেই। সেখান থেকে ও আমায় কপি করে দিয়েছে আমার জন্য। কিন্তু ভিক্টোরিয়াতে অরিজিনালটা ছিল। ক্রিস্টালের কাছেই শুনেছি এর এক মজাদার উদ্ধারের ঘটনা। প্রিয়গোপাল দাসকে নিয়ে ওদের পরিবারের কারও কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তিনি যে এক সময়ের কলকাতার এক বিখ্যাত কাঠখোদাই শিল্পী ছিলেন কেউ জানতই না, কেবল ওঁর বড় মেয়ে ছাড়া। ওঁর মৃত্যুর সময় বড় মেয়ের বয়স ছিল এগারো বছর। বাকি ছেলেমেয়েরা এতটাই ছোট ছিল যে কিছুই তাদের মনে নেই। কিন্তু এই অ্যালবামটি ছিল ছেলে শৈলেন্দ্রর কাছে, অর্থাৎ ক্রিস্টালের কাছে তাদের কালীঘাটের বাড়িতে। একদিন কাগজওয়ালার কাছে বাড়ির অপ্রয়োজনীয় কাগজপত্র বিক্রি করার সময় এই অ্যালবামটি ও বিক্রি করে দিয়েছিল, হঠাৎ করেই ক্রিস্টালের ছেলে রাহুলের চোখে পড়ে। রাহুল জার্মানির এক কলেজে পড়ান। তিনি বুঝতে পেরে কাগজওয়ালার কাছ থেকে উদ্ধার করে নেন অ্যালবামটি। আমি সেই অ্যালবাম দেখে ওদের বলেছিলাম ওঁর কাজ নিয়ে বই করব। এত দারুণ সব কাজে ভরা! কাঠখোদাই-এর নতুন এক অধ্যায় লেখা হবে।

(চলবে)

ছবি সৌজন্য: লেখক

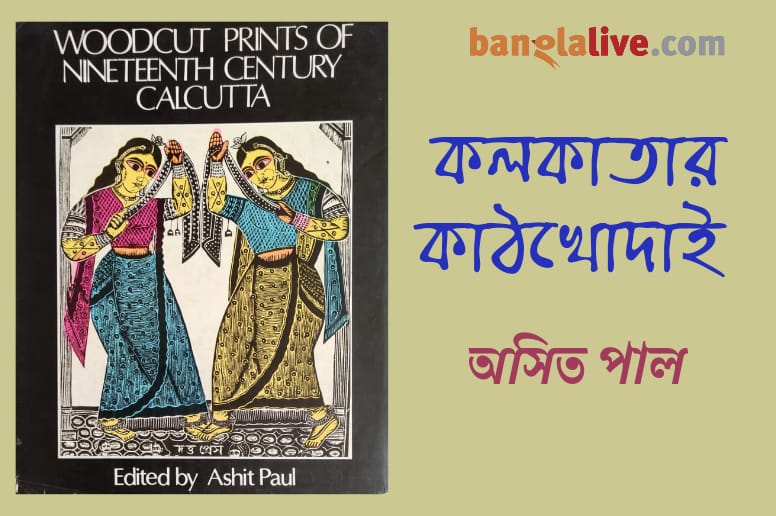

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।