[১] [২] [৩] [৪] [৫] [৬] [৭] [৮] [৯] [১০] [১১][১২]

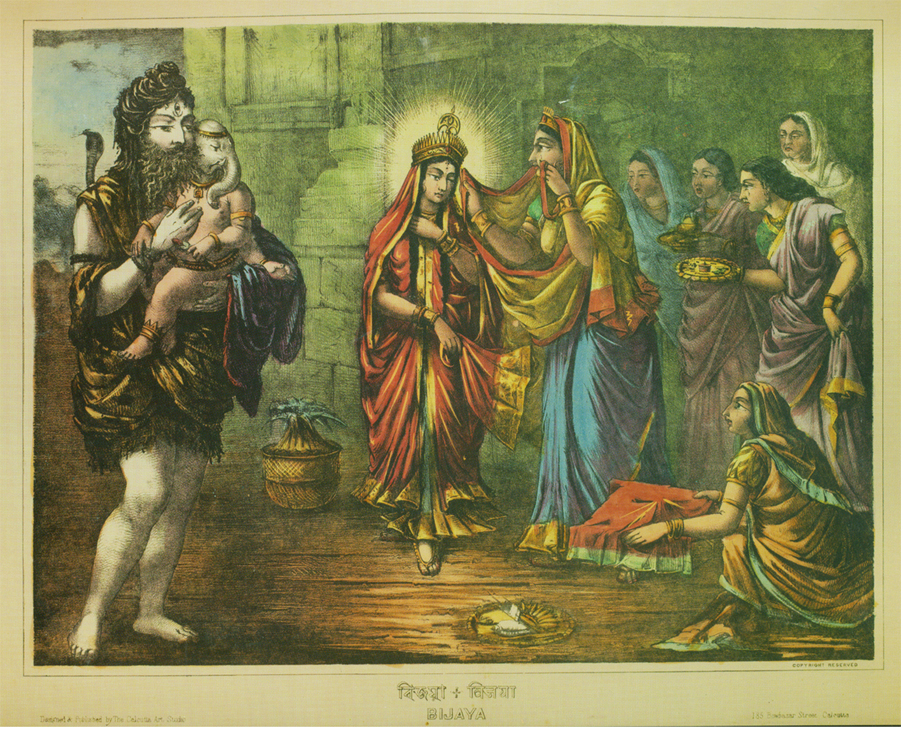

বটতলার লিথো(Lithography) ছাপা ছবি একসময় ছিল কলকাতার ঘরে ঘরে। চোরবাগানের লিথো ছাপা বা কাঁসারি পাড়ার ছাপা লিথো এখনও কিছু কিছু মানুষের সংগ্রহে দেখতে পাওয়া যায়। উনিশ শতকের শেষ তিন দশক জুড়ে ছিল এর জনপ্রিয়তা। এরপর পুনে চিত্রশালা ও রবি বর্মার ছবি কলকাতায় ছেয়ে যায়, কিন্তু এসবের আগে অন্নদাপ্রসাদ বাগচী আর্ট স্কুলের আরও কয়েকজনকে নিয়ে যে লিথো ছাপার স্টুডিও গড়লেন তা ছিল প্রাক্ বেঙ্গল স্কুলের এক সূচনা। গড়লেন ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও(Calcutta Art Studio)। ১৮৭৮ সাল থেকে এর পথ চলা শুরু। যদিও অন্নদাপ্রসাদ মাত্র তিন বছর যুক্ত ছিলেন কিন্তু তিনি এক ঘরানা গড়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সাদা-কালো লিথো ছাপার পর হাতে করে রং লাগিয়ে রঙিন ছবি তৈরি করে বাজারে বিক্রি হত। একসময় ইংল্যান্ড থেকে এঁদের ছবি নকল করে বাজারে ছাড়া হয়েছিল। ওঁদের মতো রং করে, ওঁদের থেকে সস্তা দামে। এই লিথোর চাপে কাঠ খোদাই(Wood Block Printing) শিল্পটি কোণঠাসা হতে থাকে। তবে টিকে থাকার জন্য কাঠ খোদাই শিল্পকেও লড়াই চালিয়ে যেতে হয়েছে, বই, পত্র-পত্রিকা ও বিজ্ঞাপন চিত্রের মাধ্যমে। ধীরে ধীরে এর সূক্ষ্মতা কমে আসতে থাকে। মৌলিক ছবি তৈরিও কমে আসে। কারণ ক্রেতার পরিমাণ হ্রাস পায়। একদিকে লিথোর সঙ্গে লড়াই অন্যদিকে মেটাল ব্লকের আগমনী বার্তা। তার সঙ্গে লড়াই করার প্রস্তুতি নিতে নিজেদের বহুমুখী করে গড়ে তোলা। বড় বড় যেসব কাঠ খোদাই চিত্র এক সময় রসিকের ঘরে ঘরে দেওয়ালে শোভা পেয়েছিল, এখন তার মুমূর্ষু অবস্থা। কালীঘাটের পটের সঙ্গে পাল্লা দিতে ওরা নিয়ে এসেছিল বড় বড় কাঠ খোদাই চিত্র, পটের চেয়ে কম দামে বিক্রি করে বাজার দখল করেছিল, এবার লিথো ছবি কাঠ খোদাই চিত্রের চেয়ে কম দামে বিক্রি হতে থাকে, ফলে চিৎপুর জুড়ে ঘরে ঘরে সেই খুট খুট আওয়াজ ধীরে ধীরে কমে আসে। এখন কেবলই যন্ত্রের নানা আওয়াজের সঙ্গে চিৎপুর আরও ডুবে যেতে থাকল।

সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বদল হয়ে যায় মানুষের চাহিদা, রুচি। বদল হতে থাকে ছাপাখানার নানান দিক। যা এক সময় ছিল দুর্লভ এখন তার আর অভাব নেই, দ্রুত ছাপার কৌশলে মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছতে থাকল ছাপা ছবি। লিথো ছাপারও পরিধি ছোট হতে থাকল। উনিশ শতকের আটের দশকে প্রথম শিল্প পত্রিকা প্রকাশ পায় কয়েকজন শিল্পী লেখকের উৎসাহে ও অন্নদাপ্রসাদের অনুপ্রেরণায়। নাম ‘শিল্প পুষ্পাঞ্জলি’। প্রকাশ পেয়েছিল আর্টিস্ট প্রেস থেকে। এই প্রেসটিও আর্টিস্টরা পত্তন করেছিলেন চিৎপুরের কাছে। এই পত্রিকায় কাঠ খোদাই চিত্রর সঙ্গে অনেকগুলো লিথো ছাপা ছবি ছিল। লিথো আগে ছেপে পরে যুক্ত হয় পত্রিকার সঙ্গে। কিন্তু কাঠ খোদাই ছবি একই সঙ্গে ছাপা হয়। তবে লিথো চিত্রের চেয়ে কাঠ খোদাই ছবি অনেক অংশে রসগ্রাহী। এইসব শিল্পীরা তখন সবাই আর্ট স্কুলে শিক্ষিত। যদিও অন্নদাপ্রসাদ খুশি ছিলেন না ওঁদের প্রকাশনীর লেখা ও ছবি নিয়ে।

একসময় বড় বড় কাঠ খোদাই ছবি হয়েছে যাঁরা বানিয়েছেন যতদূর জানা যায় কেউই তাঁরা আর্ট স্কুলে শিক্ষিত ছিলেন না। তাঁরা তাঁদের কল্পনার রঙে যা গড়েছেন তা ছিল এক স্বতস্ফূর্ত ভাবনার বহিঃপ্রকাশ। যা আজও আমরা শিল্প বলে মনে করি।

কিন্তু পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত ছবির ধারা ছিল একেবারেই ভিন্ন, সেখানে শিল্পীর গণ্ডি বেঁধে দেওয়া থাকত। যার ছবি যত বাস্তব ঘেঁষা হত তার তত চাহিদা থাকত, একটা ছোট গণ্ডির মধ্যে কে কতটা প্রকাশ করতে পারে ছবির ভাবনাকে তার জন্য হত প্রতিযোগিতা। সেদিক থেকে একমাত্র পঞ্জিকা ছিল কিছুটা ব্যতিক্রম, বছরের পর বছর একই ছবি ছেপে এলেও মাঝে মাঝে পরিবর্তন দেখা যেত। এর ধরতাই বেঁধে দিয়েছিলেন সেই কবে কৃষ্ণচন্দ্র কর্মকার। বিশ শতকে এসে প্রিয়গোপাল দাস আমূল বদল এনে দিলেন পি.এম.বাকচির পঞ্জিকায়। এরপর সেই ধারা চলেছিল অনেক বছর।

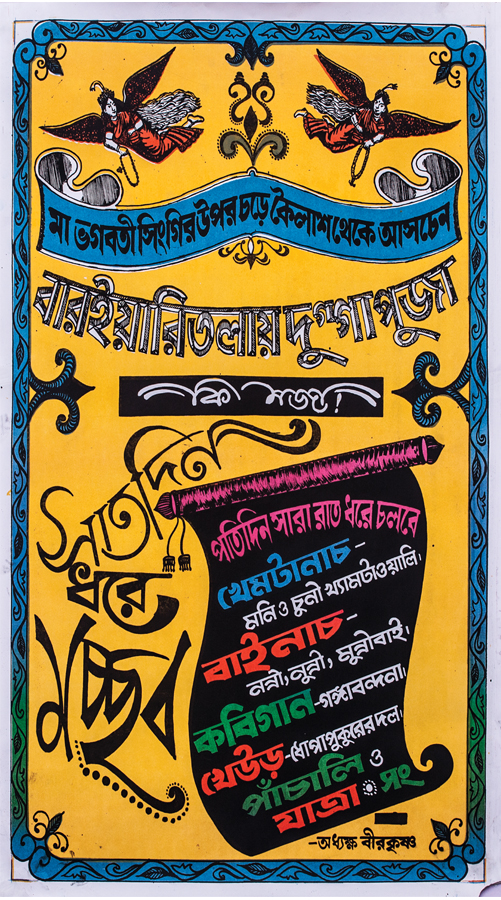

ছাপার জন্য ছবি যাঁরা করেন তাঁদের অনেক দায়িত্বের সঙ্গে ছবিটা করতে হয়। সে লিথো হোক বা কাঠ খোদাই। অনেকেই আমায় তাঁদের কাজের পদ্ধতি নিয়ে জানতে চান, অনেক কিছু বলার আগে যেটা বলি সেটা হল এঁরা উল্টো করে ছবিটি তৈরি করেন এবং একবার ভুল হলে পুরো কাজটিই বাতিল করতে হয়। এই উল্টো করে কাজ যাঁরা করেন তাঁদের এটা অভ্যাস হয়ে যায়। আর ভুল প্রায় হয় না বলা চলে। কয়েক বছর আগে চিৎপুরের কয়েকজন শিল্পীকে নিয়ে একটা ওয়ার্কশপ করেছিলাম জোড়াসাঁকোতে। সেখানে একজন লিথো শিল্পীকে দেখেছিলাম কী অনায়াসে পাথরের উপর উল্টো লিখে চলেছেন যাত্রার পোস্টার, তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন আমি সোজা করে লিখতে ভুলেই গেছি। অথচ এমন শিল্পীকে কিন্তু সেই লিথো প্রেস ধরে রাখতে পারেনি। কাজ কমে গেছে। হঠাৎ করে একদিন তিনি আমার সঙ্গে দেখা করতে এলেন এবং বললেন ‘আপনি মুড়ি খান?’ বললাম কেনো? ‘না, আমি এখন মুড়ি ভাজি। এই ব্যবসা করে এখন নিশ্চিন্ত আছি, লিথোর শিল্পী হয়ে আর কতদিন কষ্ট করে থাকব?’ আমি কোনও কথা বলতে পারিনি সেদিন। বলেছিলাম মুড়ি আমার খুব প্রিয় বিশেষ করে লিথো শিল্পীর মুড়ি, তার স্বাদই আলাদা হবে! কী বলেন?

(ক্রমশ)

ছবি সৌজন্য : লেখক

জন্ম কলকাতায় ১৯৫০ সালে। নিজে শিল্পী, বহু শিল্প বিষয়ক ইতিহাস ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। দীর্ঘ বছর যাবত উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই নিয়ে গবেষণা করে চলেছেন। তার উল্লেখযোগ্য বই Woodcut prints of nineteenth century Calcutta (১৯৮২), উনিশ শতকের কলকাতার কাঠ খোদাই শিল্পী প্রিয় গোপাল দাস (২০১৩), আদি পঞ্জিকা দর্পণ (২০১৮, বাংলা একাডেমি পুরস্কার প্রাপ্ত), কলকাতার কাঠ খোদাই ( ২০২২) রাজ্য সরকারের বিনোদ বিহারী মুখোপাধ্যায় স্মৃতি পুরস্কার ২০২২।