সেই মর্মভেদী বাইশে শ্রাবণের বেশ কয়েকদিন আগে থেকেই মহা আশঙ্কা জপছিল কলকাতা, বাংলা থেকে শুরু করে গোটা দেশ ও বিশ্ব। উদ্বিগ্নতায় থমথমে চরাচর। সবাই ছিলেন সেই ভীষণভাবে না-চাওয়া অবধারিত সময়ের অপেক্ষায়।

সেইদিন সকাল থেকে আশঙ্কা চরমে উঠল। কবির শরীরের দ্রুত অবনতি হচ্ছে। কারও মন ভালো নেই। খবরের কাগজের অফিসে বিষাদময় ব্যস্ততা। একের পর এক ফোন আসছে ঝড়ের মতো। সবাই জানতে চাইছেন কেমন আছেন কবি? ‘বসুমতী’ কাগজের সম্পাদক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষের ফোন ধরার বিরাম নেই। কাউকে বলছেন, “না, অবস্থা একেবারেই ভালো নয়।” আবার কখনও বলছেন, “No he is shrinking”। ঠিক এই সময়ে ঘরে ঢুকে পড়ল একদল কলেজ-পড়ুয়া ছেলে। তারা বঙ্গবাসী কলেজে যাবার পথে খবর জানতে এসেছে। হেমেন্দ্রপ্রসাদের মুখে এসব শুনে বিষণ্ণমুখে সবাই বেরিয়ে গেল। এই দলের অন্যতম গুরুপ্রসন্ন বারোরী (বন্দ্যোপাধ্যায়) নামে একজন, পরবর্তীকালে একটি লেখায় লিখেছিলেন সেদিনের কথা।

এদিকে জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়িতেও লোক ভেঙে পড়েছে। সবাই যন্ত্রণাবিদ্ধ। সকলেই বুঝতে পারছেন ভয়ংকর সময়ের আর বেশি দেরি নেই। দেশনেতা, কবি, সাহিত্যিক, শিক্ষাবিদ্, শিল্পী থেকে শুরু করে বিভিন্ন জগতের অসংখ্য গুণীজনের সমাবেশ ঘটেছে। আর ঠাকুরবাড়ির লোকজন তো আছেনই। এছাড়া, অগণিত মানুষ। প্রকৃত অর্থেই সেদিন যেন চোখের জলের লেগেছে জোয়ার।

আরও পড়ুন: রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি

কলকাতা বেতারেও সেদিন ব্যস্ততার সীমা নেই। কয়েকদিন আগে থেকেই রেডিওতে কবির শরীরের বিষয়ে জানানো চলছিল। বাইশে শ্রাবণের সেই সকালে ঠাকুরবাড়িতে বেতারের তরফে এসেছেন নলিনীকান্ত সরকার। তখন তিনি বেতারের একজন কর্মীই শুধু নন, সংস্থার মুখপত্র ‘বেতার জগৎ’-এর সম্পাদক। তাঁর ওপরে সেদিন ভার পড়েছিল প্রতি মুহূর্তের খবর অফিসে পাঠানোর, যাতে শ্রোতাদের কাছে সঙ্গে সঙ্গে তা পৌঁছনো যায়। কিন্তু খবর পাঠাতে গেলে তো একটা ফোন দরকার। ঠাকুরবাড়ির ফোন তখন সজনীকান্ত দাসের দখলে। বিরামহীন ফোন আসছে, আর জবাব দিতে হচ্ছে। ঐ ফোন তো পাওয়া সম্ভব নয়। তাই ফোনের সন্ধানে নলিনীকান্ত ছুটলেন বাইরে। পেয়েও গেলেন একটা দোকানে। খবর যেতে লাগল বেতার-কেন্দ্রে।

বেলা ১২-২০ মিনিটে মহা ইন্দ্রপতন হল। বিশ্বকবি চলে গেলেন অমৃতলোকে। চারপাশে সে এক ভয়াবহ আঁধার। বেতারের মাধ্যমে এক মুহূর্তে দূর দুরান্তের মানুষ জানতে পারলেন― ‘রবি’ অস্তমিত।

ওদিকে বসুমতীর অফিস থেকে বেরিয়ে সেই ছাত্রদের দল কলেজে গিয়েছিলেন। গুরুপ্রসন্নবাবু লিখছেন, তখন ক্লাস নিচ্ছিলেন প্রিন্সিপাল প্রশান্তকুমার বসু। সেই সময় কলেজের হেড চাপরাশি ক্লাসে ঢুকে প্রশান্তবাবুকে কানে কানে কিছু বলতেই তিনি উদভ্রান্তের মতো ছুটে বেরিয়ে গিয়ে অফিসঘরের ফোনটা ধরলেন। আর সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন― ‘Oh my God!’ তার পর দিকবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে নিজেই ছুটির ঘণ্টা বাজাতে লাগলেন। সব ছাত্র এসে জড়ো হল কলেজ-প্রাঙ্গণে। প্রিন্সিপাল ধরা গলায় বললেন, “গভীর দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি, কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ আর আমাদের মধ্যে নাই। কলেজ ছুটি দেওয়া হলো।” শুধু বঙ্গবাসী কলেজ কেন, এক মুহূর্তে স্তব্ধ হয়ে গেল গোটা কলকাতার সবকিছু। বাংলার ভাগ্যাকাশে ঘোর বিপর্যয় ঘটে গেছে।

কলেজ থেকে বেরিয়ে গুরুপ্রসন্নবাবুরা কয়েকজন বন্ধু মিলে চললেন গুরু আয়রনম্যান নীলমণি দাসের আখড়ায়। সেখানেই তাঁরা ব্যায়ামচর্চা করতেন। এরপর, বৈঠকখানা বাজার থেকে একটা ফুলের তোড়া কিনে নীলমণি দাসের নেতৃত্বে তাঁর ১৬ জন সাকরেদ চললেন জোড়াসাঁকোয়। যার মধ্যে ছিলেন গুরুপ্রসন্নবাবুও।

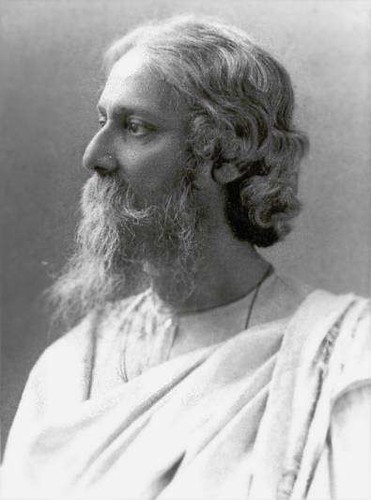

কবির বাড়িতে তখন তিল ধারণের জায়গা নেই। লাল পাগড়িধারী পুলিশ হিমসিম খাচ্ছে জনসমুদ্র সামলাতে। বাড়ির মধ্যে ঢুকেই একটি প্রশস্ত লন। সেখানে থিকথিক করছেন মানুষ। লন পেরিয়ে যে কোলাপসিবল্ গেট, দেখতে না দেখতে সেটা জনতার চাপে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ল। এর মধ্যেই অনেক কষ্ট করে একটা পথ করা হল। সেখান দিয়ে বাইরে আনা হল কবিগুরুর নশ্বর দেহ। শোয়ানো হল বিরাট এক পালঙ্কে। দেহ সিল্কের চাদরে ঢাকা। সাদা চুল-দাড়ি-গোঁফে শোভিত মুখটি শুধু অনাবৃত। ফুলের পাহাড় জমেছে। আতর সুগন্ধিতে ভরিয়ে দেওয়া হয়েছে কবিকে। মনে হচ্ছে, এক ঋষি যেন গভীর শান্তির নিদ্রায় মগ্ন। সবাই শেষ প্রণাম জানালেন বিশ্বকবিকে। ভিড় ঠেলে পালঙ্কের কাছে এসে, পিতাকে প্রণাম করলেন পুত্র রথীন্দ্রনাথ। জানালেন, যে তিনি খুবই অসুস্থ। তাই এতটা শোকমিছিলে হাঁটা তাঁর পক্ষে সম্ভব হবে না। সোজা তিনি পৌঁছে যাবেন শ্মশানে।

পালঙ্ক বহন করার জন্যে তার চারটি পায়ায় মোটা মোটা কাঠের থাম বেঁধে দেওয়া হল। গুরুপ্রসন্ন বারোরী লিখছেন, “তদানীন্তন কালের সমস্ত বড় বড় নেতা, রাজনীতিক, সাহিত্যিক, কবি, গায়ক প্রভৃতি অনেকেই সাশ্রুনয়নে কবিকে শেষ প্রণাম জানালেন। শোকমিছিল যাত্রা শুরু করল, অনেকেই এসে পালঙ্কে কাঁধ ঠেকালেন। কিন্তু বহন করলাম প্রধানতঃ আমরা ১৬ জন তরতাজা যুবক (সকলেই নীলমণিদা-র ছাত্র)।”

প্রসঙ্গত, নীলমণি দাসের শিষ্যরাই যে মূলত গোটা রাস্তা কবির দেহ বহন করার দায়িত্ব পালন করেছিলেন, তার সাক্ষী ছিলেন, সেদিন ঐ শোকমিছিলে থাকা আমার এক দাদু। পরে এ কথা ছোটবেলায় আমি শুনেছিলাম তাঁর কাছ থেকে। যাই হোক, এর পর, রবীন্দ্র সরণি (তখন চিৎপুর রোড) ধরে যাত্রা শুরু করে, লালবাজার স্ট্রিট, বৌবাজার স্ট্রিট হয়ে, কলেজস্ট্রিটে এসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে কিছুক্ষণের জন্যে থামল শোকমিছিল। কবিকে মালা দিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য স্যার আজিজুল হক, অন্যান্য অধ্যাপক ও শিক্ষাবিদেরা। আবার কাঁধে তোলা হল পালঙ্ক। এবার কর্নওয়ালিশ স্ট্রিট (বর্তমানে বিধান সরণি), বিডন স্ট্রিট বরাবর এগিয়ে চলা। যতদূর দৃষ্টি চলে, শুধু মানুষের মাথা। চারপাশে থাকা বাড়ির ছাদ, গাড়ি-বারান্দা, কার্নিশ— সব পরিপূর্ণ। সেখান থেকে কবির উদ্দেশ্যে বর্ষিত হচ্ছে ফুল, মালা, গোলাপজল। জনারণ্য এতটাই, হেদুয়ার কাছে এসে বিডন স্ট্রিটের দিকে বাঁক নিতে বিস্তর বেগ পেতে হল। বিভিন্ন জায়গা থেকে শোকযাত্রার ধারাবিবরণী দিতে দিতে চলেছেন বীরেন্দ্রকৃষ্ণ ভদ্র, তা সম্প্রচারিত হচ্ছে বেতারে। আবার অনাদি বোসের অরোরা ফিল্ম কোম্পানি শোকমিছিলের ছবি তুলছে।

তখনও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথ এসে পৌঁছননি। সবাই উদ্বিগ্ন। কারণ, ব্রাহ্মমতে মধ্যাহ্নে প্রয়াণ ঘটলে, সূর্যাস্তের আগে দাহকার্য শেষ করাটা নিয়ম। সন্ধে তো প্রায় হব হব। কবিপুত্র ছাড়া মুখাগ্নি করবেন কে? কিন্তু আর তো দেরি করা সম্ভব নয়। অগত্যা, কবিগুরুর মেজদা সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র (সুরেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র) সুবীরেন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখাগ্নি করলেন। তখন প্রায় সন্ধে হয়ে এসেছে। বেদমন্ত্র পড়ছেন ক্ষিতিমোহন সেন। আগুনের লেলিহান শিখা গ্রাস করতে লাগল কবির দেহ। পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে গেলেন শিক্ষা, শিল্প, সংস্কৃতির প্রাণপুরুষ।

কিন্তু রথীন্দ্রনাথ কি শেষ অবধি এসেই উঠতে পারেননি শ্মশানে? না, এসেছিলেন। কিন্তু ঢুকতে পারেননি কোলাপসিবল্ গেট দিয়ে। কেন? এ প্রসঙ্গে গুরুপ্রসন্নবাবু লিখছেন, “এদিকে রথীন্দ্রনাথ মিছিলের পেছনে পেছনে এগিয়ে অনেকক্ষণ পরে শ্মশানের গেট পর্যন্ত এসে, গেটে হাতে উন্মুক্ত পিস্তলধারী সার্জেন্টদের বললেন― Please open the gate, I like to go inside… সার্জেন্টরা বললেন, Who are you? রথীন্দ্রনাথ― I am Tagore’s son Rothin Tagore… সার্জেন্ট― No, you are not Tagore’s son, Tagore’s son is already inside the burning ghat…”। তাঁর অনেক অনুরোধের পরেও পুলিশ সেদিন বিশ্বাস করেনি উনিই কবিপুত্র। তাই ঢুকতে পারেননি রথীন্দ্রনাথ। অবশ্য, এটাও স্বাভাবিক যে লালমুখো পুলিশদের পক্ষে রথীন্দ্রনাথকে চেনা সম্ভব ছিল না। তারা ধরেই নিয়েছিল টেগোরের ছেলে অবশ্যই শ্মশানের ভেতরে আছেন। সেদিন একটি নৌকা করে গঙ্গা বেয়ে রথীন্দ্রনাথকে পৌঁছতে হয়েছিল শ্মশানে। ততক্ষণে তাঁর পিতার মুখাগ্নি হয়ে গেছে।

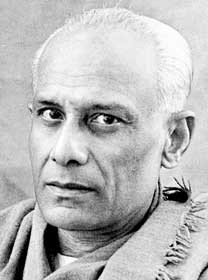

সব জায়গায় শোক ছেয়ে গিয়েছিল সেদিন। কলকাতা বেতারে ঐদিন সন্ধেবেলা আয়োজিত হল শোক-জ্ঞাপন অনুষ্ঠান। তখন ১, গার্স্টিন প্লেস-এ বেতারের কেন্দ্র। সেখানে একে একে অনেকেই এলেন। যার মধ্যে ছিলেন কাজি নজরুল ইসলাম। শোকবিহ্বল। মুখে একটাও কথা নেই। সুরেশচন্দ্র চক্রবর্তীর অনুরোধে কাজীসাহেব লিখলেন একটি দীর্ঘ শোকগাথা― ‘রবি-হারা’। নিজেই সেটি পড়তে শুরু করলেন রেডিওতে― “দুপুরের রবি পড়িয়াছে ঢলে/ অস্তপথের কোলে,/ শ্রাবণের মেঘ ছুটে এল দলে দলে/ উদাস গগনতলে,/ বিশ্বের রবি, ভারতের কবি/ শ্যাম বাংলার হৃদয়ের ছবি/ তুমি চলে যাবে বলে…”, সবটা পড়তে পারলেন না কাজীসাহেব। যন্ত্রণায় গলা বুজে এল। বাকিটুকু পড়লেন নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। এর পর, নিজের কথায় সুরে সেদিন একটি গানও গেয়েছিলেন নজরুল। সঙ্গে ছিলেন ইলা ঘোষ ও চিত্ত রায়― “ঘুমাইতে দাও শ্রান্ত রবিরে/ জাগায়ো না, জাগায়ো না…”। কিছুদিন পরেই এই কবিতা ও গানটি কাজি-কণ্ঠে (গানে অন্য কণ্ঠও ছিল) গ্রামোফোন রেকর্ডে বেরিয়েছিল। যাই হোক, সেদিন রেডিওতে কয়েকটি রবীন্দ্রসংগীতও পরিবেশিত হয়েছিল বিভিন্ন শিল্পীর গলায়। যার মধ্যে পঙ্কজ মল্লিক গেয়েছিলেন, “যখন পড়বে না মোর পায়ের চিহ্ন এই বাটে…”। এর সঙ্গে স্মরণকথা, আবৃত্তি ইত্যাদি মিলিয়ে সেই বাইশে শ্রাবণের রাতে অনেকক্ষণ চলেছিল রেডিওর শোকজ্ঞাপন অনুষ্ঠান।

শেষে একটি বিশেষ গানের কথা, যা প্রথমবার গাওয়া হয়েছিল ঐ ১৩৪৮-এর ২২ শ্রাবণের শান্তিনিকেতন আশ্রমের বিকেলের উপাসনায়। গানটি রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন এর দু’বছর আগে, অর্থাৎ ১৯৩৯ সালে। ঐ বছর শান্তিনিকেতনে ‘ডাকঘর’ অভিনয়ের কথা হয়। সেই সময় কবি গানটি তৈরি করে, নাটকের মহড়ায় ‘ঠাকুর্দা’-র চরিত্রে অভিনয়ের সময় মৃত্যুপথযাত্রী ‘অমল’-এর মাথার কাছে বসে গুনগুন করে অল্প কিছুটা গাইতেন। কিন্তু তা পরিষ্কারভাবে বোঝা যেত না। কোনও কারণে, সেবার নাটকটি অভিনীত হয়নি। গানটি ঐভাবেই চাপা থেকে যায়। কবির প্রয়াণের খবর আশ্রমে আসার পর, শৈলজারঞ্জন মজুমদার সেই গানটি বের করে কয়েকজনকে প্রথমবার শেখালেন এবং চোখের জলে ভাসতে ভাসতে শৈলজারঞ্জনের সঙ্গে তা গাইলেন ইন্দুলেখা ঘোষ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও অমলা বসু― “সমুখে শান্তি পারাবার/ ভাসাও তরণী হে কর্ণধার…”।

কেন এই গান সৃষ্টির পরেও এতদিন আড়ালে রাখা ছিল, তার পেছনে একটি অদ্ভুত কারণ ছিল। যা অনুধাবন করলে বেশ শিহরণ জাগে মনে। শৈলজাবাবু তাঁর ‘যাত্রাপথের আনন্দগান’ বইয়ের এক জায়গায় লিখেছিলেন সেই প্রসঙ্গে। তিনি বলছেন, ১৯৩৯ সালের কোনও এক দুপুরে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডেকে পাঠালেন। তিনি গিয়ে দেখলেন কেমন এক ধ্যানগম্ভীরভাবে বসে আছেন কবি। শৈলজারঞ্জন যেতেই তিনি “সমুখে শান্তি পারাবার…” গানটি লিখে নিতে বললেন। তার পর সুরটি শিখিয়ে নিলেন। ঐখানে বসেই শৈলজাবাবু গানটির স্বরলিপি করে যখন বেরিয়ে আসছেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকলেন পেছন থেকে। শৈলজাবাবু ঘুরে দেখলেন এক অদ্ভুত স্থির চোখে তাঁর দিকে তাকিয়ে আছেন কবি। তার পর ধীরে ধীরে বললেন, “আজ আমি প্রত্যক্ষ যা দেখলাম, তা-ই এখানে লিখে রেখে গেলাম। কিন্তু এ গানটি আমার অন্যান্য গানের মতো তুমি কাউকে শিখিয়ো না। আমার যখন হয়ে-বয়ে যাবে তখন এ গানটি করে দিয়ো। কিন্তু তখন তুমি আমাকে কাছে পাবে না। অন্য গানের মতো এ গানটি তুমি আর কাউকে আগে শিখিয়ো না।”

“সমুখে শান্তি পারাবার…” গানটি থেকে যে অনন্ত দর্শনের প্রকাশ ঘটেছে, তার সঙ্গে কবির বলা “আজ আমি যা প্রত্যক্ষ করলাম, তা-ই এখানে লিখে রেখে গেলাম”, কথাকে মেলালে সবকিছুই কেমন যেন তালগোল পাকিয়ে যায়। সেই বাইশে শ্রাবণের দু’বছর আগেই কি তাঁর তাহলে ঐ অনন্ত দর্শন হয়ে গিয়েছিল? যা ঝরে পড়েছিল সেই গানে?

জন্ম ১৯৬৫-তে কলকাতায়। বেড়ে ওঠা চন্দননগরে। স্কুল জীবন সেখানেই। কলকাতার সিটি কলেজ থেকে স্নাতক। ছোটো থেকেই খেলাধূলার প্রতি আগ্রহ। গান শেখাও খুব ছোটো থেকেই। তালিম নিয়েছেন রামকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কাছেও। দীর্ঘদিন মার্কেটিং পেশায় যুক্ত থাকার পর, গত বারো বছর ধরে পুরোপুরি লেখালেখি, সম্পাদনার কাজে যুক্ত। পুরনো বাংলা গান, সিনেমা, খেলা ইত্যাদি বিষয়ে অজস্র প্রবন্ধ লিখেছেন। আনন্দবাজার পত্রিকা, এই সময়-সহ বহু পত্রপত্রিকায় নিয়মিত লেখেন। সম্পাদিত বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য উত্তমকুমারের "হারিয়ে যাওয়া দিনগুলি মোর", হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের "আনন্দধারা", রবি ঘোষের "আপনমনে", মতি নন্দীর "খেলা সংগ্রহ"। লিখেছেন "সংগীতময় সুভাষচন্দ্র" বইটি। সাত বছর কাজ করেছেন "মাতৃশক্তি" ও "জাগ্রত বিবেক" পত্রিকায়। বর্তমানে নিজস্ব লেখালিখি ও সম্পাদনা নিয়ে ব্যস্ত।