আজ ২৬শে জুন Kolkata’s Cuckoo’ গওহর জানের জন্মবার্ষিকী। সেই গওহর জান, যাঁকে নিতে আস্ত বারো বগির ট্রেন পাঠাতেন রাজা রাজড়ারা। সেই গওহর জান যাঁর ঠুমরির মতোই বিখ্যাত ছিল তাঁর বেড়ালবিলাস। শোনা যায় বেড়ালের বিয়ে দিতে নাকি ১২০০ টাকা খরচ করে দাওয়াত দিয়েছিলেন সে যুগের সুপারস্টার গওহর জান। প্রবাদপ্রতীম এই শিল্পীকে বাংলালাইভের জন্মদিনের শ্রদ্ধার্ঘ। আজ প্রথম কিস্তি।

প্রাককথন

১৮৫৬ সালে ব্রিটিশরা অউধের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহকে লখনৌ থেকে স্থানান্তরিত করে কলকাতায় নির্বাসনে পাঠায়। কিছুদিনের মধ্যেই কলকাতা হয়ে ওঠে “ছোটা লখনৌ”, আর শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির বিশেষ কদরদান হিসাবে বিখ্যাত নবাব ওয়াজিদ আলির মেটিয়াবুরুজের দরবারে বসে চাঁদের হাট। কলকাতা হয়ে ওঠে পূর্ব ভারতে হিন্দুস্তানি শাস্ত্রীয় সঙ্গীতচর্চ্চার একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। সারা ভারত থেকে, বিশেষ করে উত্তর ও মধ্য ভারত থেকে গাইয়ে বাজিয়ে শায়ের ও বিভিন্ন ঘরানার নামজাদা শিল্পীরা নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের মেটিয়াবুরুজের দরবারে এসে ভিড় জমাতে শুরু করেন। এরকমই একটা সময়ে নিজের ভাগ্যান্বেষণের আশায় বেনারস থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন বেনারসের এক নামকরা বাঈজি। সঙ্গে দশ বছরের ছোট্ট ফুটফুটে মেয়ে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত লোকে তাঁকে অ্যাডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংস নামেই চিনত। কিছুকাল হ’ল তিনি বেনারসে এসে খ্রিস্টান ধর্ম ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছেন এবং তবায়েফের জীবিকা গ্রহণ করেছেন। তাঁর নতুন নাম হয়েছে মালকা। আর মেয়ে ইলিন অ্যাঞ্জেলিনা ইয়োয়ার্ডের নাম বদলে রাখা হয়েছে গওহর।

ওয়াজিদ আলি শাহের দরবারে প্রথমবার গান গাওয়ার সুযোগ পেয়ে মালকা নবাবকে তাঁরই লেখা “বাবুল মোরা নইহার ছুটো হি যায়” ও “যব ছোড় চলে লখনৌ নগরী” বন্দীশ দুটিতে নাচ ও গান পরিবেশন করেন এবং সেই দিনেই তিনি নবাবের সভাগায়ক হিসাবে দরবারে নিযুক্ত হন। সালটা ১৮৮৩। সেদিনের অনুষ্ঠানে মালকার মেয়ে গওহর তাঁকে সঙ্গত করেছিল। নবাবের দরবার আলো করে থাকা অসংখ্য বিখ্যাত শিল্পীদের মধ্যে সেদিন ছিলেন পণ্ডিত বিন্দাদিন মহারাজ (পণ্ডিত বিরজু মহারাজের পিতামহ)। লখনৌ ঘরানার এই কিংবদন্তি কত্থক শিল্পী ছিলেন নবাব ওয়াজিদ আলি শাহের কত্থকের গুরু পণ্ডিত ঠাকুর প্রসাদের পুত্র। ছোট্ট গওহরের নাচের ভঙ্গীমা দেখে মেয়েটির সুপ্ত প্রতিভা তাঁর চোখ এড়ায়নি। তিনি তার মায়ের কাছে মেয়েকে নাচ শেখানোর জন্য চেয়ে নিলেন। মালকাও এই অমূল্য সুযোগ হাতছাড়া করলেন না। এইভাবেই গওহরের প্রথাগত সঙ্গীত শিক্ষায় হাতেখড়ি।

বাঈ ও জান-এর পরের স্তর মিরাসান, যাদের মধ্যে কাঞ্জি, ডোমনি, ঢালি, কাশ্মীরা, গন্ধর্ব, কাঞ্চন, খানাজি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর বিভাজন ছিল। মিরাসানদের মধ্যে একেবারে উপরের স্তরে ছিল কাঞ্জি, যারা কেবল নাচগান করত, আর একদম নীচের স্তরে ছিল খানাগি। খানাগিদের সঙ্গেই থাকাহি ও রেন্ডি নামে আরও দু’টি স্তর ছিল একদম নীচের সারিতে, যাঁরা শুধুমাত্র গণিকাবৃত্তিই করতেন।

গওহর জানের জন্ম ১৮৭৩ সালের ২৬শে জুন উত্তরপ্রেশের আজমগড়ে। পিতা রবার্ট উইলিয়াম ইয়োয়ার্ড ছিলেন আর্মেনিয় খ্রিস্টান। তিনি আজমগড়ে একটি বরফ তৈরির ফ্যাক্টরিতে চাকরি করতেন এবং সেখানেই তাঁর রুক্মিণী নামে এক মহিলার আলাপ হয়। রুক্মিণী ছিলেন জনৈক ইংরেজ সেনা-অফিসার হার্ডি হেমিংস-এর বিবি বা উপপত্নী। সেকালে এদেশে কর্মরত ব্রিটিশ সেনা ও অফিসারদের মধ্যে এদেশী উপপত্নী বা বিবি রাখার যথেষ্ট চল ছিল। হার্ডি হেমিংসের বিবি হওয়ার পর রুক্মিণী খ্রিস্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ব্যাপ্টাইজ করে তাঁর নতুন নাম রাখা হয় এলিজা হেমিংস। এই রুক্মিণী তথা এলিজার বড় মেয়ে অ্যাডেলাইন ভিক্টোরিয়া হেমিংসের সঙ্গে আর্মেনিয় যুবক রবার্ট উইলিয়াম ইয়োয়ার্ডের আলাপ ও বিয়ে হয় আজমগড়ে, ১৮৭২ সালে। এর পরের বছর তাঁদের একমাত্র মেয়ের জন্ম হয়।

১৮৭৫ সালে এলাহাবাদ মেথডিস্ট এপিস্কপাল চার্চে ব্যাপটাইজ করে সেই মেয়ের নাম রাখা হয় ইলিন অ্যাঞ্জেলিনা ইয়োয়ার্ড। এই সময় থেকেই অ্যাডেলাইন উর্দু ও পার্শিয়ান ভাষায় শায়েরি রচনা ও গান শেখা শুরু করেন। কিন্তু রবার্ট আর অ্যাডেলাইনের বিয়ে বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। ১৮৭৯ সালে তাদের বিবাহবিচ্ছেদ হয়ে যায়। সহায়-সম্বলহীন অ্যাডেলাইনকে তাঁর শিশুকন্যার প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয়ে গণিকাবৃত্তির পথ বেছে নিতে হয়। এই সময়ই অ্যাডেলাইনের সঙ্গে পরিচয় হয় খুরশিদ নামে এক মুসলমান ব্যক্তির। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি খুরশিদের সঙ্গে বেনারস শহরে চলে যান এবং সেখানে গিয়ে তিনি নিজের পূর্বপরিচয় ত্যাগ করে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে তাওয়ায়িফ মালকা জান রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এর বছর কয়েকের মধ্যেই মালকা সপরিবারে কলকাতায় চলে আসেন।

একটি নক্ষত্রের জন্ম

লখনৌ ঘরনার বিন্দাদিন মহারাজের কাছে গওহরের কত্থক ও ঠুংরির তালিম শুরু হওয়ার পরেই মালকা তাঁর মেয়ের সঙ্গীতের তালিমের ব্যাপারে সিরিয়াস হয়ে ওঠেন। ততদিনে ইংরেজদের রাজধানী হিসাবে কলকাতা ভারতের একটি বড় শহরে পরিণত হয়েছে। আর শহরের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলও ফুলেফেঁপে ডানা মেলতে শুরু করেছে। সরাসরি ব্রিটিশ শাসন শুরু হওয়ার পরে ভারতের বিভিন্ন প্রিন্সলি স্টেটগুলোর ক্ষমতা হ্রাস পাওয়া ও কলকাতায় ইংরেজদদের বেতনভুক একটি বিত্তশালী বাবু শ্রেণী তৈরি হওয়ার ফলে সারা বাংলা ও সারা দেশ থেকে বহু শিল্পী-কলাবন্তরা অনেকেই কলকাতায় চলে আসতে থাকেন।

বাঙালি বাবুদের মধ্যে কালোয়াতি ওস্তাদ ও বাঈজিদের নাচগানের প্রতি বিশেষ আকর্ষণের কারণে শিল্পীরা নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধিতেও উৎসাহী হয়ে ওঠেন। এ কাজে অগ্রগণ্য ছিলেন তাবায়েফ অর্থাৎ পেশাদার মহিলা শিল্পীরা। কারণ তাঁদের নানা ধরনের ও নানা রুচির মানুষজনকে এন্টারটেইন করতে হত। এই সমস্ত পেশাদার মহিলা শিল্পীদের হাত ধরেই পুরুষপ্রধান হিন্দুস্থানি ধ্রুপদী সঙ্গীতচর্চা রাজারাজড়া ও ওস্তাদদের গোঁড়া ঘরানাবন্দী মোনোপলির জগত থেকে বের হয়ে এল ও এই জগতে পেশাদারিত্বের ছোঁয়া লাগল। সর্বসাধারণের রসাস্বাদনের জন্যও এই ক্ষেত্র ধীরে ধীরে উন্মুক্ত হতে লাগল। এর জন্য এই সমস্ত তাবায়েফরা বিভিন্ন বড় বড় ওস্তাদদের কাছে গান্ডা বেঁধে নাচগানের তালিম নিতে শুরু করলেন।

সেকালের পেশাদার মহিলা শিল্পীদের সমাজের হায়ারার্কির দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, সবচেয়ে উপরে থাকত ‘বাঈ’-দের স্থান (যেমন আখরাতি বাঈ, সিদ্ধেশ্বরী বাঈ), তারপরেই ছিলেন জান-রা, (যেমন মালকা জান, গওহর জান)। ‘বাঈ’-রা কেবল গান করতেন, ‘জান’-রা নাচগান দুটোতেই সমান পারদর্শী ছিলেন। কিন্তু সে যুগে মহিলাদের নাচকে অপেক্ষাকৃত নীচু নজরে দেখা হত। গানের মর্যাদা ছিল সর্বোচ্চ, যে কারণে বাঈ-এর শেষে সম্মানীয় ‘জি’ সম্বোধন যুক্ত হত। বাঈ ও জান-এর পরের স্তর মিরাসান, যাদের মধ্যে কাঞ্জি, ডোমনি, ঢালি, কাশ্মীরা, গন্ধর্ব, কাঞ্চন, খানাজি ইত্যাদি বিভিন্ন স্তর বিভাজন ছিল। মিরাসানদের মধ্যে একেবারে উপরের স্তরে ছিল কাঞ্জি, যারা কেবল নাচগান করত, আর একদম নীচের স্তরে ছিল খানাগি। খানাগিদের সঙ্গেই থাকাহি ও রেন্ডি নামে আরও দু’টি স্তর ছিল একদম নীচের সারিতে, যাঁরা শুধুমাত্র গণিকাবৃত্তিই করতেন এবং এই সমস্ত কোঠাগুলির নাচগানের আসরের আশেপাশে ‘বাবু ধরা’র আশায় ঘোরাঘুরি করতেন। এই কারণে পেশাদার তবায়েফ সমাজে উচ্চ-মর্যাদা ও সম্মানজনক স্থান লাভ করার জন্য নামকরা বড় ওস্তাদদের কাছে গাণ্ডা বেঁধে ধ্রুপদী নৃত্যগীতের তালিম নেওয়াটা ছিল বাধ্যতামূলক।

সেই জন্যই মালকা জান তাঁর মেয়ের সঙ্গীতের যথাযথ তালিমের ব্যাপারে অত্যন্ত সজাগ ও কড়া নজর রেখেছিলেন। বিন্দাদিন মহারাজের কাছে কত্থক ও ঠুমরির তালিমের পাশাপাশি পঞ্চকোটের মহারাজের সভাগায়ক বামাচরণ ভট্টাচার্যের কাছে শুরু হল গওহরের বাংলা গানের তালিম। রমেশ চন্দ্র দাস বাবাজির কাছে বাংলা পদাবলী ও কীর্তন শিক্ষা। শ্রীজান বাঈয়ের কাছে ধ্রুপদ ও ধামারের তালিম। আর সেই সঙ্গে চলল মিসেস ডি সিলভা নামে এক ফিরিঙ্গী মহিলার কাছে ইংরাজি ভাষা এবং ইংরাজি রাইম ও গানের তালিম। আর এসবের সঙ্গে বাড়িতে মালকা নিজে হাতে মেয়েকে উর্দু, আরবি ও পার্শিয়ান ভাষায় গান ও শায়েরি রচনার শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে শুরু করলেন।

গ্রামাফোনে গান রেকর্ড হওয়া এবং প্রতিটি গানের শেষে নিজকণ্ঠে “মাই নেম ইজ গহর জান” ঘোষণার মাধ্যমে গওহর জানের নাম ভারতীয় সঙ্গীত জগতের শ্রোতাদের মনে চিরকালের জন্য অমর হয়ে গেল।

এর কয়েক বছরের মধ্যে মালকা জানের কাছে দ্বারভাঙ্গার রাজদরবার থেকে গান গাওয়ার নিমন্ত্রণ এল। মালকা ঠিক এরকমই একটি সুযোগের অপেক্ষায় ছিলেন। তিনি এই নিমন্ত্রণ রক্ষা করলেন বটে, কিন্তু নিজে না গিয়ে মেয়ে গওহরকে একা পাঠালেন। গওহর জীবনের প্রথম একক অনুষ্ঠান করলেন দ্বারভাঙ্গার মহারাজা লক্ষমেশ্বর সিং বাহাদুরের সামনে এবং প্রথম আবির্ভাবেই তিনি দর্শক-শ্রোতাদের মন জয় করে নিলেন। সেই দিনেই তাঁর নামের সাঙ্গে যুক্ত হল ‘জান’ উপাধি এবং মায়ের মতোই সেই দিনেই তাঁকে দ্বারভাঙ্গার সভাগায়ক পদে নিযুক্ত করা হল। চিৎপুর রোডের কিশোরী গওহর ভারতীয় সঙ্গীতের জগতে আত্মপ্রকাশ করলেন ‘গওহর জান’ রূপে।

মাই নেম ইজ গওহর জান

যদিও বিভিন্ন রাজদরবার ও ব্যক্তিগত মেহফিল থেকে গওহরের যথেষ্ট নামযশ ও খ্যাতি হতে শুরু করেছিল, তাঁর সঙ্গীত জগতের সুপারস্টার হয়ে ওঠা আরও কয়েক বছর পরে, যখন ভারতে প্রথম গ্রামাফোন এলো। ২৮শে অক্টোবর ১৯০২ তারিখে লন্ডন থেকে কলকাতায় এসে পৌঁছন ফ্রেডরিক গাইসবার্গ নামে এক আমেরিকান ভদ্রলোক, যিনি ছিলেন গ্রামাফোন অ্যান্ড টাইপরাইটার লিমিটেড (GTL)-এর রেকর্ডিং ইঞ্জিনিয়ার। ভারতে এসে প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ড পরিচালনার ভার ছিল এঁর উপর। গাইসবার্গের দিনলিপিতে গওহর জানকে নিয়ে লেখা অংশগুলো পড়লে বিস্ময় ও মুগ্ধতা মিশ্রিত একটি ছবি ভেসে ওঠে-

“…তিনি (গওহর জান) যখন রেকর্ড করতে এলেন, তাঁর সঙ্গের সঙ্গীতশিল্পী ও পরিচারকদের পোশাক-আশাক মেলবা (Nellie Melba) ও কাল্ভি (Emma Calvé)-এর পার্শ্বচরদের থেকেও চিত্তাকর্ষক ছিল। প্রাচীন লোকসঙ্গীতের গর্বিত উত্তরাধিকারী হিসাবে তিনি নিজেকে এক বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ স্থানে নিয়ে যেতে পেরেছিলেন। অর্থ নিয়ে দরাদরি করার সময় আমরা বুঝতে পারি যে তিনি নিজের বাজারদর ভালো করেই জানতেন…”

১৯০২ সালের ৮ই নভেম্বর কলকাতার এক হোটেলের ঘরের অস্থায়ী স্টুডিওতে গওহর জানের প্রথম গান রেকর্ড করা হয় এবং ১৯০৩ সালের এপ্রিল মাস নাগাদ ভারতের প্রথম গ্রামাফোন রেকর্ডগুলি কলকাতার বাজারে চলে আসে। গ্রামাফোনে গান রেকর্ড হওয়া এবং প্রতিটি গানের শেষে নিজকণ্ঠে “মাই নেম ইজ গহর জান” ঘোষণার মাধ্যমে গওহর জানের নাম ভারতীয় সঙ্গীত জগতের শ্রোতাদের মনে চিরকালের জন্য অমর হয়ে গেল।

গওহর কেবলই প্রথম রেকর্ডিং শিল্পী ছিলেন না, তিনি ছিলেন একজন ট্রেন্ড সেটার। এখানে বলে নেওয়া ভালো, গওহর জানের আগে মিস শশীমুখী ও মিস ফনিবালা নামে দুজন অ্যামেচার কিশোরীর গান রেকর্ড করা হয়েছিল, তবে তাদের গান গ্রামাফোন রেকর্ড হিসাবে বাজারে বিক্রির উপযুক্ত ছিল না বলে সেগুলিকে গ্রামাফোন কোম্পানি থেকে বাতিল করা হয়। সেকালে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের আসরে এক একজন শিল্পী অন্তত তিন-চার ঘন্টা শুধু আলাপই করতেন। নবাব ও রাজা-রাজড়াদের পৃষ্ঠপোষকতায় মূলত তাঁদেরই মনোরঞ্জনের জন্য গড়ে ওঠা এই শিল্প মাধ্যমে সময়ের অভাব কারুরই ছিল না। ফলে আলাপ হ’ত লম্বা, আর আসর হত দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর। কিন্তু গ্রামাফোন নামক এই নতুন প্রযুক্তির হাত ধরে ভারতীয় শিল্পীরা এক নতুন চ্যালেঞ্জের সামনে পড়লেন। সেকালের প্রায় সমস্ত বড় ওস্তাদই একবাক্যে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে গ্রামাফোনের তিন মিনিটের স্পুলে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকে তার প্রকৃত ভাব ও রস অক্ষুণ্ণ রেখে তুলে ধরা অসম্ভব। এই অসম্ভবকেই সম্ভব করেছিলেন গওহর জান! তাঁর সামনে না ছিল কোনও রেডিমেড উদাহরণ, না ছিল কোনও ভবিষ্যৎ সাফল্যের অগ্রিম আশ্বাস। বরং গোঁড়ামির শিকার হয়ে কটূক্তি ও অপমানিত হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা ছিল, যা তাঁকে হজম করতেও হয়েছিল।

১৮ বছরের সুদীর্ঘ রেকর্ডিং কেরিয়ারে গওহর জান বাংলা, উর্দু ও পার্শিয়ানের পাশাপাশি ইংরাজি, ফরাসি, আরবিক, পুশতো, তামিল, মারাঠি, পেশোয়ারি, গুজরাটি ইত্যাদি প্রায় ২০টি ভাষায় প্রায় ৬০০র কাছাকাছি গান রেকর্ড করেছিলেন।

সেকালে নতুন বিদেশী প্রযুক্তির প্রতি জনগণের নানাবিধ উপমহাদেশীয় গোঁড়ামি কাজ করত। যেমন প্রথমবার ট্রেন চালু হওয়ার পর রটে গেছিল যে ট্রেনে করে দ্রুত চলাচল করলে মানুষের আয়ুও দ্রুত কমে যায়! সেরকমই গ্রামাফোনে গান রেকর্ডের ক্ষেত্রেও বহু নামকরা পুরুষ গায়ক ও ওস্তাদের মধ্যে প্রচলিত ধারণা ছিল যে গ্রামাফোনে গান রেকর্ডিং করলে গানের গলা ওই ভূতুড়ে যন্ত্রে বন্দী হয়ে সমুদ্র-পারে চলে যায় এবং চিরকালের মত নষ্ট হয়ে যায়! এছাড়া দরবার হলের গায়ক হওয়ার দরুন এবং নিজের ঘরানার প্রতি বিশেষ গর্বের কারণে অনেকেই চাননি যে তাঁদের গান রেকর্ড হয়ে খোলা বাজারে মুড়ি-মুড়কির মতো সহজলভ্য হয়ে যাক। রেকর্ড শুনে যে কেউ সহজেই তাঁদের স্টাইল কপি করে নিতে পারে এমন আশঙ্কাও ছিল। এই কারণে প্রথম দিককার গ্রামাফোন রেকর্ডগুলিতে দু-একজন পুরুষ শিল্পী বাদে নামকরা কোনও বড় ওস্তাদের গান পাওয়া যায় না।

মূলত মহিলা শিল্পীরাই গ্রামাফোনে গান রেকর্ডিং-এর অগ্রপথিক। এমনকি গ্রামাফোন যথেষ্ট প্রচলিত হয়ে যাওয়ার পরেও সেকালের বহু ওস্তাদকেই কোনওদিন গ্রামাফোনে গান গাইতে রাজি করানো যায়নি। যেমন জয়পুর ঘরানার প্রবাদপ্রতিম ওস্তাদ আল্লাদিয়া খানের কোনও রেকর্ডিং নেই। কিন্তু এরকম এক-দু’জন বাদে বাকি পুরুষ শিল্পীরা প্রত্যেকেই পরে মহিলাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আস্তে আস্তে গ্রামাফোনে গান রেকর্ড করতে শুরু করলেন। আর এর একটা বড় কারণ দেশব্যাপী গওহর জানের বিপুল খ্যাতি ও অর্থাগম, যা সেকালে চিন্তাই করা যেত না। ১৯০২ থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত এই ১৮ বছরের সুদীর্ঘ রেকর্ডিং কেরিয়ারে গওহর জান বাংলা, উর্দু ও পার্শিয়ানের পাশাপাশি ইংরাজি, ফরাসি, আরবিক, পুশতো, তামিল, মারাঠি, পেশোয়ারি, গুজরাটি ইত্যাদি প্রায় ২০টি ভাষায় প্রায় ৬০০র কাছাকাছি গান রেকর্ড করেছিলেন।

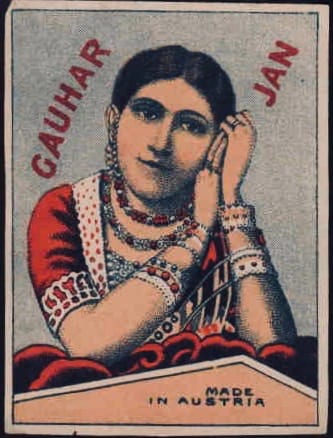

গান শেখার ব্যাপারে গওহরের কোনও বাছবিচার কিংবা অহঙ্কার ছিল না। সারা জীবন ধরে তিনি যখন যারই গান ভালো লেগেছে তার কাছেই শিখে নিয়েছেন অজস্র ভাষার বিভিন্ন গান। কেরিয়ারের পিক ফর্মে থাকা অবস্থাতেও তিনি নিজের হাঁটুর বয়সী গায়ককে সর্বসমক্ষে নির্দ্বিধায় গান শেখানোর অনুরোধ করছেন – এ দৃষ্টান্তও বিরল নয়। আর এভাবেই প্রতিভা ও সাধনার যুগপৎ মিশ্রণে মিস গওহর জান হয়ে ওঠেন ভারতের প্রথম সুপারস্টার, যার নাম গ্রামাফোন রেকর্ডের দৌলতে রাজ দরবার ও বড় শহরের গণ্ডী ছাড়িয়ে দেশের দূর-দূরান্তের গ্রামে-মহল্লায় ছড়িয়ে পড়ে। এক একটি কনসার্টের জন্য তাঁর সাম্মানিক ছিল ২ হাজার টাকা! দেশের দূর প্রান্তের রাজারা গওহরকে নিজের রাজ্যে গান গাইতে নিয়ে যাওয়ার জন্য কলকাতায় বারো বগির গোটা ট্রেন পাঠাতেন! জনপ্রিয়তা এমন উচ্চতায় পৌঁছেছিল যে কলকাতার বাজারে বিক্রি হওয়া দেশলাইয়ের বাক্সতে থাকত গওহর জানের ছবি, যে দেশলাই বাক্স তৈরি হত অষ্ট্রিয়ায়!

(পরবর্তী ও শেষ পর্ব আগামিকাল)

হুগলির চুঁচুড়ার বাসিন্দা শঙ্খশুভ্র ইতিহাসের খোঁজ করতে ভালোবাসেন। হুগলি জেলার ইতিহাসের চর্চা এবং সেখানকার স্থাপত্যের সংরক্ষণের কাজে তিনি যুক্ত। বিভিন্ন সংস্থার হয়ে প্রচারমূলক শর্ট ফিল্ম তৈরি করা শঙ্খর পেশা।

2 Responses

তথ্য বহুল লেখা পড়ে খুব ভালো লাগলো। ধন্যবাদ। এধরনের আরো লেখা পড়তে চাই। ধন্যবাদ।

খুবই চিত্তাকর্ষক লেখনী। তথ্যের ভার লেখার মাধুর্য্যহানি করতে পারেনি।