“চিরকালই সমাজে কয়েকজন বিকারগ্রস্ত মানুষ এবং মহিলা থাকেন, যাঁদের বুদ্ধি-বিবেচনা কম, আবেগ বেশি…।”

আপনার লেখা পাঠ্যপুস্তকের সপ্তম সংস্করণের এই লাইনটি আমাকে এতই দুঃখ দিয়েছে যে, ফাইনাল পরীক্ষার পড়া শেষ না করেই আপনাকে চিঠি লিখতে বসলাম।

আপনার মতো একজন দায়িত্বশীল মেধাজীবী “মহিলা এবং বিকারগ্রস্তদের” এক সারিতে রাখেন কীভাবে? একজন অর্থনীতিবিদ কীভাবে পারেন গড্ডলিকাপ্রবাহে গা ভাসিয়ে মহিলাদের উপহাস করতে? আপনাকে নিশ্চয়ই মনে করিয়ে দিতে হবে না যে সুযোগ দিলে সমাজের এই অংশটি উৎপাদনের উপাদান হিসাবে আরও অনেক বেশি গুরুত্ব পেত। হয়তো আপনি চান, মহিলারা পুরুষদের তুলনায় অর্ধেক পারিশ্রমিকে কাজ করুন। অথবা আপনি হয়তো আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করেন যে ঘরের ভেতরে, উনুনের ধারেই আমাদের ঠাঁই হওয়া উচিত।

আমরা প্রথমে মানুষ। আমি একজন ব্যক্তি– ঘটনাচক্রে, লিঙ্গপরিচিতি অনুযায়ী আমি মহিলা। একজন পুরুষের মতোই আমিও ঠান্ডা মাথায় যুক্তি দিয়ে ভাবতে পারি। এই সহজ কথাটা সকলকে বোঝাতে আমাদের কি দল বেঁধে অন্তর্বাস জ্বালিয়ে ফেলতে হবে? বৌদ্ধিক সমাজের কাছে এর বেশি আশা করার অধিকার কি আমাদের নেই? অন্তত সেই সমাজের পুরোধা, আপনার মতো একজনের কাছে?

আপনার এই অপমান আমাকে এতখানি বিক্ষত করেছে কেন জানেন? কারণ তরুণ মনের উপরে আপনার প্রভাব অপরিসীম। কাজের জন্য যে সব বড় বড় পুরস্কার আর স্বীকৃতি পেয়েছেন, সেগুলো আর না-ই বা উল্লেখ করলাম। আপনার ‘ইকনমিক্স’ বইটি আমার পাঠ্যবিষয়কে অসাধারণ স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলে ধরে। সত্যি কথা বলতে কী, এই বইটাই আমার জেদ বাড়িয়ে দেয়– যে অর্থনীতিবিদ আমাকে হতেই হবে।

সত্যিই কি আপনি মনে করেন যে, বিকারগ্রস্ত এবং মহিলাদের এক সারিতে বসানো উচিত? কথাটা যে বিশ্বাসই হতে চাইছে না!’

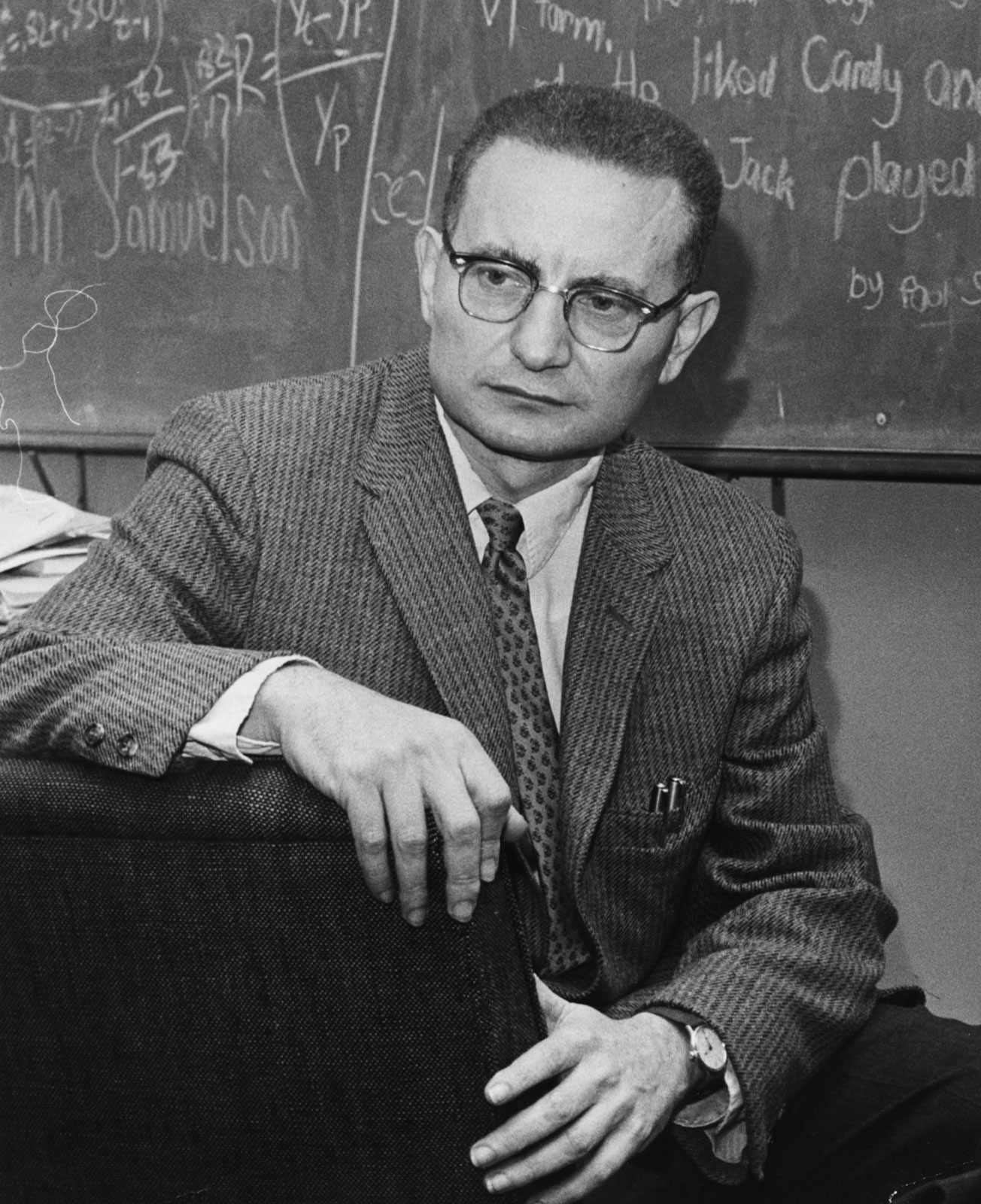

গত শতাব্দীর সাতের দশকে অর্থনীতির কিংবদন্তি অধ্যাপক পল স্যামুয়েলসনের লেখা কলেজপাঠ্য বই পড়ে তাঁকে এই চিঠিটি লিখেছিলেন অর্থনীতির এক অভিমানী, অপমানিত মহিলা-পড়ুয়া। নারী-বিদ্বেষী মন্তব্যের জন্য কুখ্যাত ছিলেন স্যামুয়েলসন। তাঁর লেখা পাঠ্যবইটি ছিল অসম্ভব জনপ্রিয়।

তার অষ্টম সংস্করণ প্রকাশিত হওয়ার পর নিউ ইয়র্ক টাইমস-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন, “এতে অনেক কঠিন প্রশ্ন রয়েছে। স্যুইট ব্রায়ারের (ভার্জিনিয়ার একটি মেয়েদের কলেজ) মেয়েরা সে সব কষতে পারবে না।” সেবার অর্থনীতির মহিলা-কারবারিরা ভয়ানক খেপে ওঠেন। নিন্দার ঝড় ওঠে। নিঃশর্তে ক্ষমা চান স্যামুয়েলসন। এ চিঠি পেয়েও নিজের দোষ স্বীকার করে পত্রলেখককে জবাব দেন। লেখেন,

“তুমি একদম ঠিক কথা লিখেছ। মেয়া কুল্পা– দোষ আমার। অভিজ্ঞতা আর ভিমরতির দৌড়ে আমি মাঝেমধ্যে কিছু শিখতেও পারি। অবশ্যই অর্থনীতি পড়। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অর্থনীতিবিদ সম্ভবত জোয়ান রবিনসন। ঘটনাচক্রে তিনিও একজন মহিলা। এই পেশায় মহিলাদের বড় অভাব।”

স্যামুয়েলসন কি নারীবিরোধী ছিলেন? এক কথায় উত্তর দিতে হলে বলতেই হবে হ্যাঁ। অবশ্যই। সন্দেহাতীতভাবে। কিন্তু প্রশ্নের উত্তর জানার পাশাপাশি প্রশ্নটিকে ভাল করে বোঝার দায়ও হয়তো থেকে যায় আমাদের। এ কথা তো আমরা সকলেই জানি যে নিজের কন্যাদের অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন ‘স্ত্রীর পত্র’ এবং ‘মানভঞ্জন’-এর লেখক। কিন্তু ‘গ্লাস সিলিং’ ভেঙে এগিয়ে চলার পথে মূর্তি-ভাঙার কাজটাও কি সমান গুরুত্বপূর্ণ? এ প্রশ্নের উত্তরও হয়তো এক কথায় দেওয়া যায় না। তবে ভাঙতে চাওয়ার আগে মূর্তিগুলো উল্টেপাল্টে দেখলে ক্ষতি নেই। শুধু অতীত নয়, বর্তমানকে বোঝার চোখটাও হয়তো তাতে শানিয়ে ওঠে।

সেই চোখ দিয়েই ‘দ্য য়ুরোপিয়ান জার্নাল অফ দ্য হিস্ট্রি অফ ইকনমিক থট’- এ প্রকাশিত একটি গবেষণাপত্রে স্যামুয়েলসনকে আপাদমস্তক নিরীক্ষণ করেছেন রজার ব্যাকহাউস এবং বিয়াত্রিচে চেরিয়ার। তাঁরা দেখিয়েছেন, এক মহিলা-ছাত্রকে সুপারিশপত্র দেওয়ার সময়ে স্যামুয়েলসন লিখেছেন, “মেয়েদের মধ্যে প্রথম দশ শতাংশে” তাকে রাখবেন। ছেলে-মেয়ে মিলিয়ে তার স্থান কোথায় হবে তিনি জানেন না। সে রকম একটা হিসাব করার চেষ্টাও তিনি করবেন না।

অথচ এই ভদ্রলোকই প্রথম অর্থনীতির পাঠ্যবইতে শ্রমের বাজারে লিঙ্গবিভাজন এবং বর্ণবিভাজনের কথা আলোচনা করেন! ১৯৪৮-এর সংস্করণে তিনি দেখিয়েছেন, একজন শ্বেতাঙ্গ পুরুষের মাথাপিছু আয় যেখানে ১৪০১ ডলার, একজন শ্বেতাঙ্গ মহিলার ক্ষেত্রে সেটি ৭৩৪ ডলার। কৃষ্ণাঙ্গদের মধ্যে পুরুষদের মাথাপিছু আয় ৬৬৩ ডলার এবং মহিলাদের ৩৯৬ ডলার। আজকের সমাজতত্ত্বের ভাষায় এটি হল ‘ইন্টারসেকশনালিটি রিসার্চ’-এর গোড়ার কথা। লিঙ্গ, বর্ণ, এবং অর্থনৈতিক শ্রেণীর মতো সামাজিক ক্ষমতার অক্ষগুলিকে আলাদা আলাদা করে না দেখে তাদের সংযোগস্থলের নিরিখে একজন মানুষের অবস্থানটিকে বোঝা হয় এই গবেষণায়।

জোয়ান রবিনসনের প্রতি অগাধ সম্মান ছিল স্যামুয়েলসনের। নোবেল কমিটির কাছে বারবার জোয়ানের নাম সুপারিশ করেছিলেন স্যামুয়েলসন। সে সময়ের কেমব্রিজের নারীবিরোধী পরিবেশে নিজের উচ্চ আসনটি আদায় করতে কম লড়াই করতে হয়নি তাঁকে।

জোয়ান ভায়োলেট মরিসের জন্ম হয় ১৯০৩ সালে। কেমব্রিজে পড়াশোনা শেষ করে অর্থনীতিবিদ অস্টিন রবিনসনকে বিয়ে করে তিনি হন জোয়ান রবিনসন। কেমব্রিজে পড়াতে শুরু করেন ১৯৩৭-এ। বাজারে বিক্রেতার একচেটিয়া ক্ষমতা বা ‘মনোপলি’র ধারণা নিয়ে তার আগে অনেক আলোচনা হয়ে থাকলেও জোয়ানই প্রথম নিয়ে আসেন ‘মনোপসনি’র ধারণা। বাজারের এই ধরনটিতে একচেটিয়া ক্ষমতা থাকে ক্রেতার। শ্রমের বাজারে যেমন, একজন নিয়োগকর্তাকে শ্রম বিক্রি করতে বাধ্য হন অনেক শ্রমিক। পরবর্তীকালে কেইনসের ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে অর্থনীতির তত্ত্বে কালজয়ী অবদান রেখে যান জোয়ান।

১৯৭৬-এ ‘দ্য নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর সোমা গোল্ডেন একটি সাক্ষাৎকার নেন ৭২ বছর বয়সী জোয়ান রবিনসনের। নানা অর্থবহ প্রশ্ন এবং ঝরঝরে লেখার পাশাপাশি সাক্ষাৎকারটিতে সফল মহিলাদের সম্পর্কে সে যুগের সাংবাদিকতার ভাষাটিও উঠে আসে। জোয়ানকে বলা হয় ব্রিটিশ অর্থনীতির ‘প্রবীণ রাজমাতা’। লেখা হয়, ‘ঠোঁটকাটা’, ‘ক্ষ্যাপাটে’, নিচু গলার এই অধ্যাপকের শিষ্য এবং সমালোচক– দুই দলই মনে করেন যে তিনি এই সময়ের অর্থনীতির শ্রেষ্ঠ তাত্ত্বিক। এবং সম্ভবত সর্বকালের শ্রেষ্ঠ মহিলা অর্থনীতিবিদ।

জোয়ানের কেরিয়ারের গোড়ার দিকের কথায় লেখা হয়েছে, তিনি ছিলেন সেই তরুণ তুর্কী, ১৯৩০-এর মহামন্দার সময়ে যিনি কেইনসীয় বিপ্লবের জন্মের সময়ে ‘ধাত্রী’র ভূমিকা পালন করেছিলেন। উল্লেখ করা হয়েছে, জোয়ানের এক মহিলা-ছাত্র তাঁর প্রশংসা করে বলেছেন, “জোয়ান কখনও মহিলা হিসাবে কোনও বিশেষ সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করেননি। নীতিগতভাবেই তিনি কোনও পুরুষের সঙ্গে ব্যবহারে তাঁর নারীসুলভ ‘চার্ম’ প্রয়োগ করেননি।” এই সাক্ষাৎকারেই মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী জোয়ান রবিনসন নিজের কেরিয়ার সম্পর্কে বলেছেন “আমি আমার মতামতের জন্য বঞ্চিত হয়েছি, মহিলা হওয়ার কারণে নয়।”

দিন দশেক আগে প্রকাশিত ‘নিউ ইয়র্ক টাইমস’-এর একটি প্রবন্ধ ঝড় তুলেছে বিশ্ব জুড়ে। সেখানে বেন ক্যাসেলম্যান লিখেছেন, বিভিন্ন গবেষণায় দেখা যাচ্ছে, অর্থনীতি-চর্চার ক্ষেত্রটির এক এবং অদ্বিতীয় সমস্যা হল লিঙ্গ বিভাজন। শেষ কয়েকবছর ধরে এই বিষয়টি নিয়ে চর্চাও হয়েছে বিস্তর।

ন্যাশনাল ব্যুরো অফ ইকনমিক রিসার্চের একটি গবেষণাপত্র দেখিয়েছে, সেমিনারে পুরুষদের তুলনায় মহিলারা ১২ শতাংশ বেশি প্রশ্নের মুখে পড়েন। প্রশ্ন করার ধরনটিও মহিলা বক্তার ক্ষেত্রে পাল্টে যায়। অকারণ চ্যালেঞ্জের মুখে পড়তে হয় তাঁদের। কোনও কোনও শ্রোতা আবার বিনা কারণেই বাবা বাছা করতে থাকেন। একটি সমীক্ষায় মহিলা অর্থনীতিবিদদের ৫০ শতাংশ বলেছেন সম্মান হারানোর ভয়ে সেমিনারে মুখ খুলতে চান না তাঁরা। বহু মহিলা অর্থনীতিবিদ কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির কথা বলেছেন।

সেমিনারে একে অপরকে ফালাফালা করার সংস্কৃতি অর্থনীতি-চর্চার ক্ষেত্রটির বৈশিষ্ট্য। কিন্তু গবেষকদের একটা বড় অংশ বলেছেন, বক্তা মহিলা হলে শ্রোতাদের দাঁত-নখ আরও বেশি করে বেরিয়ে আসে। ক্যালিফর্নিয়ার বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক অ্যালিস উ ২০১৭ সালে একটি গবেষণাপত্রে দেখান অর্থনীতিতে চাকরির বাজারে মহিলাদের জন্য মানদণ্ডগুলি পুরুষদের তুলনায় উচ্চতর। পুরুষ সহকর্মীদের সঙ্গে যৌথ গবেষণায় তাঁরা স্বীকৃতিও পান কম।

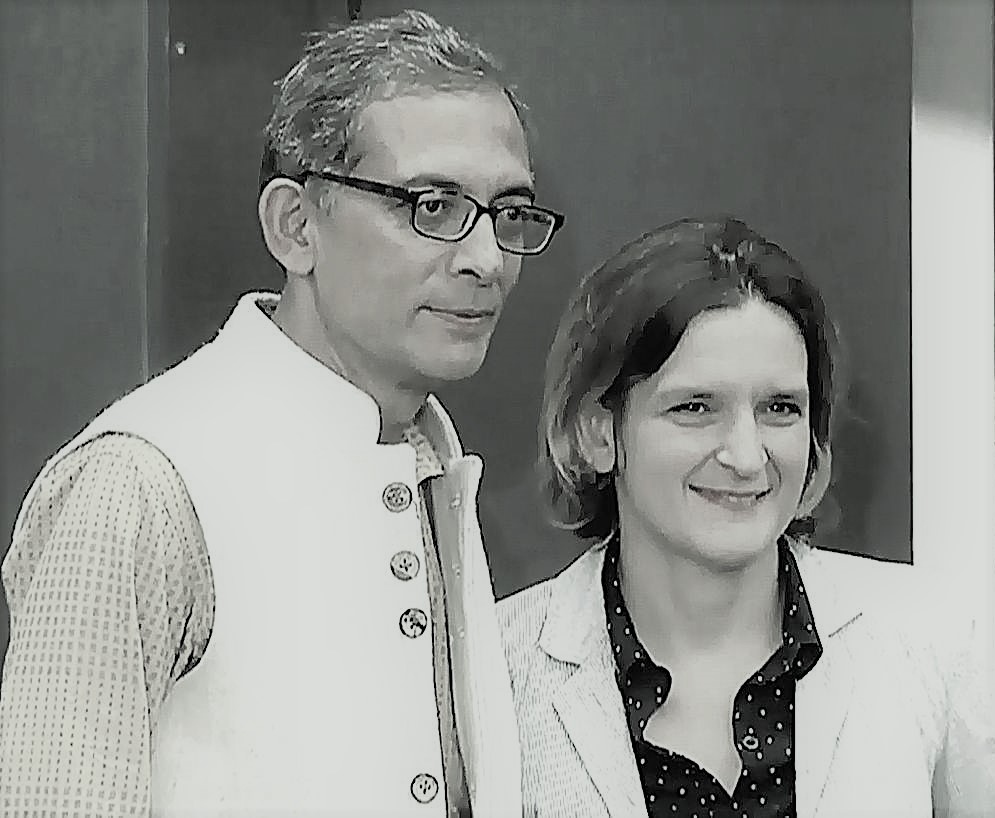

জোয়ান রবিনসন নোবেল পাননি। অনেক পরে পেয়েছেন অন্য দুই মহিলা অর্থনীতিবিদ, এলিনর অস্ট্রম এবং এস্থার ডুফলো। এস্থার ডুফলো দুই পুরুষ সহকর্মীর সঙ্গে পুরস্কারটি পান, তাঁদের মধ্যে একজন ঘটনাচক্রে তাঁর স্বামী। এস্থারের পুরস্কারপ্রাপ্তির পরে তাঁর কর্মস্থল এমআইটির মুখপাত্র কিম্বার্লি অ্যালেন সাংবাদিকদের সতর্ক করেন, ‘সস্ত্রীক অভিজিৎ না বলে বরং বলুন সস্বামী এস্থার নোবেল পেলেন।’

*ছবি সৌজন্য: hetwebsite.net, wikidata, alchetron

ডাঃ সীমন্তিনী মুখোপাধ্যায় বরাবরই কলকাতার বাসিন্দা। প্রেসিডেন্সির প্রাক্তনী। বর্তমানে অর্থনীতি পড়ান আর গবেষণা করেন ইনস্টিটিউট অফ ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজ় কলকাতায়। গবেষণার আগে দু'বছর নানা রকম চাকরি করেছেন, এমনকী সাংবাদিকতাও। নানা রকম বই পড়তে আর লেখালেখি করতে ভালবাসেন। তবে এখন সাত বছরের মেয়ের স্কুল বন্ধ থাকায় 'সহজ পাঠ' আর 'গুড গ্রামার' ছাড়া বিশেষ কিছু পড়ার সময় পান না।

2 Responses

খুব ভাল লাগল।

পৃথিবীর বয়স বেড়েছে অনেকটা, কিন্তু স্যামুয়েলসনদের আজও মেয়েদের প্রথমে একজন মানুষ ভাবার মতো চেতনার পরিপক্কতা আসনি। আজও যুক্তিহীন ভাবে মেয়েদের কাজকে ছোট করে দেখার চেষ্টা কিংবা অকারণে বাহবা দিতে থাকা চলছেই। দিন পাল্টাতে মেয়েদের আরও কতভাবে চ্যালেঞ্জের মোকাবিলা করে যেতে হবে আরও কতদিন ধরে, কে জানে!

আরো কতদিন লাগবে “গ্লাস সিলিং” ভাঙতে …আর কত চ্যালেঞ্জ এর মুখোমুখি হতে হবে জানি না তবু আশা রাখি একদিন এক আকাশ সমান ভাবে ভাগ হবে লিঙ্গব্যতিরেকে …খুব ভাল লাগল।