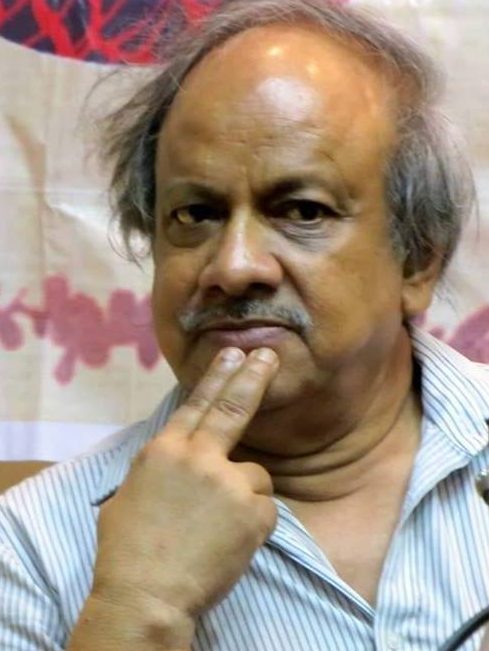

নারায়ণ দেবনাথ ছবির জগতে এক কিংবদন্তি নাম। কবে থেকে মনে নেই, হাঁদাভোঁদা, বাটুল দি গ্রেট — এই নামগুলোর সঙ্গে যতটা পরিচিত ছিলাম, ততটা পরিচিত ছিলাম না ‘নারায়ণ দেবনাথ’ নামের সঙ্গে। আসলে এটাই তো হয়। ছেলেবেলায় স্রষ্টাকে কেউ মনে রাখে না। তাঁর সৃষ্টিটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়ায়। টিনটিন কে যত লোক মনে রেখেছে, হার্জকে রাখেনি।

ছেলেবেলা হরেকরকম বইয়ের মধ্যে আমরা সময় কাটিয়েছি। সেগুলো মূলত: শিশুসাহিত্য। শিশুদের কোনও দেশ-কাল হয় না। জন্ম থেকেই সে সারা পৃথিবীর নাগরিক। ‘অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড বা ‘সিন্ডেরেলা’ বিশ্বের যে কোনও শিশুকেই মুগ্ধ করে। একইভাবে আমাদের দেশের শিশুরাও এতে মুগ্ধ হয়েছিল। তবে আমাদের শিশু সাহিত্য বিশ্বের দরবারে সে রকম প্রচার পায়নি বলে, আঞ্চলিকতার অন্ধকারের মধেই রয়ে গিয়েছে। ব্যতিক্রম রয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু অধিকাংশই বিশ্বায়নের পাদপ্রদীপের আলোয় এসে দাঁড়ায়নি।

ছোটদের জন্য পুজোর সময় রকমারি পত্রিকা বেরত। রামধনু, কৈশোরক, কৈশোরিকা, মৌচাক, রংমশাল, পাঠশালা, মাসপয়লা, ভাইবোন, শিশুসাথী এরকম আরো কত কী। বার্ষিক শিশুসাথীর সঙ্গে দেৰ সাহিত্য কুটিরের যাদুঘর, আমিনী, নীহারিকা ইত্যাদি অজস্র পত্রিকা বেরোত। আর তার জন্য ছবি আঁকতেন সেকালের স্বনামধন্য শিল্পীরা। প্রতুল বন্দ্যোপাধ্যায়, পূর্ণ চক্রবর্তী, শৈল চক্রবর্তী, ময়ুখ চৌধুরী এবং নারায়ন দেবনাথ। আরও একজন স্বনামধন্য শিল্পীর নাম এই মুহূর্তে ভীষনভাবে মনে পড়ছে, তিনি হলেন স্বর্গতঃ বিমল দাস।

নারায়ন দেবনাথ ও বিমল দাস ছিলেন অন্তরঙ্গ বন্ধু। বিমল দাস, পরবর্তীকালে যিনি হয়ে ওঠেন আমার বিমলদা, প্রথম নারায়ণবাবুর সঙ্গে আমাদের আলাপ করিয়ে দেন। সেই থেকে ক্রমে ক্রমে কমে যেন নারায়ণ দেবনাথ একদিন আমাদের নারায়ণদা হয়ে গেলেন।

নারায়ণদার বাবা-মা ছিলেন পূর্ববঙ্গের ঢাকা বিক্রমপুরের বাসিন্দা। পরে তাঁরা ওদেশ থেকে এদেশে চলে আসেন। হাওরার শিবপুর অঞ্চলে পাকাপাকিভাবে থাকতে শুরু করেন এই। শিবপুরেই ১৯২৫-এর ২১ নভেম্বর, নারায়ণ দেবনাথ জন্মগ্রহন করেন। ছোটবেলাটা নারায়ণদার কেটেছে আর পাঁচজনের মতোই৷ প্রাথমিক লেখাপড়াও আর পাঁচজনের মতোই।

তবে সবার থেকে যেটা আলাদা ছিল, সেটা হল ছবি আঁকা৷ ছোটবেলায় কোনও ছবি পেলেই সেটা হুবহু এঁকে ফেলা তাঁর নেশা ছিল। আর একটা নেশা ছিল গল্পের বই পড়া, এর জন্য বাবার কাছে প্রচুর বকুনি খেতেন। মূলত অ্যাডভেঞ্চারের গল্প তাঁকে অসম্ভব আকর্ষণ করত। তাঁর ছোটবেলায় ভীষন জনপ্রিয় ছিল হেমেন্দ্রকুমার রায়ের ‘আবার যখের ধন’। সে বই অনেকবার পড়েছেন!

গোয়েন্দা গল্পও ছিল ভীষন প্রিয়। সৈয়দ মুজতবা সিরাজের ‘কর্ণেল নীলাদ্রি চৌধুরী’ ছাড়াও শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যোমকেশের গোয়েন্দা গল্পের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন সেই কিশোর বয়স থেকেই। অল্প বয়স থেকে বই পড়া আর ছবি আঁকার নেশা নিয়ে আজ এই পঁচানব্বই বছর পর্যন্ত পথ চলেছেন তিনি। এখনও তিনি বই পড়ে ও ছবি এঁকেই দিনযাপন করতে ভালবাসেন।

নারায়ন দা-র পরিবার পেশায় ছিলেন স্বর্ণব্যবসায়ী। কাকা খুব ভাল গহনার নকশা করতেন৷ কাকার সঙ্গে হাত মিলিয়ে কখনও কখনও সেই ছোট বয়স থেকেই ডিজাইন-এর কাজ করে দিতেন। বাবা, ছেলের আঁকার হাত দেখে স্থির করে ফেললেন ছেলেকে আর্ট কলেজে ভর্তি করে দেবেন। তখন দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়,আর্ট কলেজে ভর্তি হলেন। সেটা ছিল প্রাইভেট কলেজ। পরে সেই কলেজ, ইন্ডিয়ান আর্ট কলেজের সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়। পাঁচ বছরের কোর্স ছিল, কিন্তু কোনও কারণে নারায়ণদার পাঁচ বছর পড়া চালিয়ে যাওয়া হল না! চার বছর চালিয়ে কলেজ ছেড়ে দিলেন।

তারপর শুরু হল জীবন-সংগ্রাম। তখনকার দিনে বিভিন্ন অ্যাডভাটাইজিং এজেন্সিতে নানারকম কাজের সুযোগ থাকত। সেরকম একটা এজেন্সিতে সিনেমার স্লাইড অথবা লোগো ডিজাইনের কাজ করতেন নারায়ণদা। এরকম বছরখানেক চলার পর অবশেষে দেব সাহিত্য কুটির থেকে ডাক এল, এক বন্ধু সেখানে নিয়ে গেল নারায়নদাকে ৷ সেটা ১৯৫০ সাল ৷ দেব সাহিত্যকুটির সেই সময়ে প্রথম সারির নামী প্রকাশনীর মধ্যে একটি।

আর এই প্রকাশনার সঙ্গে প্রথম সারির শিল্পী যেমন প্রতুলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈল চক্রবর্তী, বলাইবন্ধু রায় এবং পুর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী এরা সকলে যুক্ত ছিলেন। সর্বকনিষ্ঠ শিল্পী হিসেবে যোগদান করলেন নারায়ণদা। দেব সাহিত্যকুটিরের শিশু সাহিত্য এবং বিদেশি শিশুসাহিত্যের বঙ্গানুবাদের যাবতীয় ছবি আঁকার দায়িত্ব পড়ল ওঁর উপর। আমরা ছোটবেলায় সেসব ছবি দেখেছি পুরনো বই থেকে। সেই সময় আমাদের কাছে ছবির কদর ছিল বেশি ৷ ছবি মিলিয়ে গল্প পড়তাম। যে ছবি বেশি ভাল লাগত সেই গল্পটাই আগে পড়ে ফেলতাম। তখন গল্পের ছবি কে এঁকেছেন তা নিয়ে খুব একটা মাথাব্যাথা ছিল না। অনেক বড় হয়ে সেগুলো খেয়াল করেছি।

১৯৬১ মে মাসে রবীন্দ্র জন্মশতবর্ষে আনন্দবাজার পত্রিকার সাপ্তাহিক পত্রিকা ‘আনন্দমেলা’তে ‘রবি-ছবি’ শিরোনামে ছবিতে রবীন্দ্রনাথের জীবনী প্রতি সপ্তাহে প্রকাশিত হত। নারায়ণদা সেই ছবি এঁকেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আনন্দমেলা এখনকার মত রঙিন ছিল না তখন, দৈনিক সংবাদপত্রের সঙ্গে সপ্তাহে একদিন দেওয়া হত ছোটদের পাতা হিসেবে।

যাই হোক, সেই ‘রবিছবি’ পরবর্তীকালে ১৯৬২ সালে ‘রাজার রাজা’ নাম নিয়ে বারাণসীর প্রকাশক ‘সর্বোদয় সাহিত্য প্রকাশন’ পুস্তক আকারে বের করল। ওই বছরেই বিবেকানন্দ শতবার্ষিকী উপলক্ষে আনন্দবাজার প্রকাশন আনন্দমেলার জন্য ছবিতে ‘স্বামী বিবেকানন্দের’ ছবি প্রকাশ করবে ঠিক। করলও। বলা বাহুল্য, ছবি আঁকলেন নারায়নদা। আর লিখলেন বিমল ঘোষ যাঁর ছদ্মনাম মৌমাছি৷ দু’বছর ধরে প্রতি সোমবার সেটা বেরত। পরে ১৯৬৫ সালে সেটা পুস্তকাকারে বেরল আনন্দ পাবলিশার্স থেকেই।

১৯৬১ সালের মার্চ-এপ্রিল নাগাদ ‘শিবশঙ্কর’ নামে আর একজন শিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকিয়ে শুকতারা’ পত্রিকা ছবিতে ‘স্বামী বিবেকানন্দ’ শুরু করে, কিন্তু মাঝখানে শিবশঙ্কর হাত গুটিয়ে নিলে সেই দায়িত্বও পরে নারায়ণদার কাঁধেই এসে চাপে। তখন নাম বদলে রাখা হয়, ‘ছবিতে বিবেকানন্দ’। এটা ১৯৬৪ সালে দেব সাহিত্য কুটির থেকে বই হয়ে বের হয়।

এসবের মাঝে ১৯৬২ সালের এপ্রিল-মে মাসে নবকল্লোল পত্রিকায় প্রকাশিত হয় তেত্রিশ পাতার বই ‘দুর্গেশনন্দিনী।’ অলঙ্করণে নারায়ণ দেবনাথ। ১৯৬৪-৬৫ আনন্দমেলাতে বেরল ‘ছত্রপতি শিবাজী।’ একইসঙ্গে শুকতারায় বেরল ‘শুঁটকি আর মুটকি।’ ১৯৬৫- তে নবকল্লোলে বেরল ‘হিরের টায়রা।’ পত্রভারতী নামে এক নতুন পত্রিকা প্রকাশ হল ১৯৬৬ সালে আর সেখানেই প্রথম প্রকাশিত হল ‘নন্টে-ফন্টে।’ ১৯৭০ সালে কিশোর ভারতী থেকে ‘ব্ল্যাক ডায়মন্ড রহস্য’ এবং ‘গোয়েন্দা ইন্দ্রজিৎ রায়’ পত্রভারতী থেকে বেরল। সবদিকে তখন রমরম করছে একটিই নাম, নারায়ণ দেবনাথ।

এ ছাড়াও পত্র ভারতী থেকে ছোট ছোট ছবিতে গল্প প্রকাশিত হতে শুরু করল। তার মধ্যে ছিল ‘রহস্যময় সেই বাড়িটা’, ‘তুফান মেলের যাত্রী’, ‘কাছেই মোহনা’, ‘সন্ধ্যের মহামিলন’, ‘ষ্টেশন মুকুটমনিপুর’, ‘চাঁদনি রাতে’, ‘এই কলকাতায়’ এবং ‘জীবন-দীপ’। এরপর শুকতারা থেকে ১৯৭২-এ বেরল ‘রহস্যময় অভিযাত্রী’ আর কিশোর ভারতী থেকে ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হল ‘ইতিহাসের দ্বৈরথ’, শুকতারা থেকে ১৯৭৬-এ ‘কৌশিক রায়’ আর ১৯৮৩ সালে ‘বাহাদুর বেড়াল’। ওই একই বছর ‘ছোটদের আসর’ নামে একটি পত্রিকায় বেরল ‘ডানপিটে খাদু আর তার কেমিক্যাল দাদু।’ নারায়ণ দেবনাথ তখন খ্যাতির চরম শিখরে।

১৯৮৪ সালে ‘পেটুকমাস্টার বটুকলাল’ বেরল ‘কিশোর মন’ পত্রিকা থেকে এবং অনেকদিন পরে, নব্বই দশকের গোড়ার দিকে শুকতারা থেকে বেরল ‘জাতকের গল্প’ এবং ‘মহাকাশে আজব দেশে’। আমাদের রাজ্যে বাংলায় কমিক্স নারায়ণদার আগে প্রথম করেছিলেন প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী। যুগান্তর সংবাদপত্রের জন্য উনি ‘শিয়াল পণ্ডিত’ নামে কমিক্স স্ট্রিপ তৈরি করেন।

এর বহুবছর পর ১৯৯২ সালে দেব সাহিত্য কুটির কর্তৃপক্ষ ঠিক করলেন, নারায়ণ দেবনাথকে দিয়ে বাংলায় কমিক্স করাবেন। নাম ঠিক হল ‘হাঁদা-ভোদা।’ সেই শুরু জয়যাত্রার। কিছুদিনের মধ্যেই ছোট-বড় সকলের কাছে অসম্ভব জনপ্রিয় হয়ে উঠল হাঁদা-ভোঁদা৷ মাসিক শুকতারাতে হাঁদা-ভোদা পড়ার জন্য হাঁ করে থাকত শিশু কিশোরের দল। প্রথমে হাঁদা-ভোদা সাদা-কালোতে ছাপা হত, রঙিন হল অনেক পরে!

এরপর ১৯৬৫-তে এল বাঁটুল দি গ্রেট।’ এবং নন্টে-ফন্টে ১৯৬৯ সালে। এই দু’টি চরিত্র দিয়েই এক অসামান্য জনপ্রিয়তা লাভ করেন নারায়ণ দেবনাথ। বাংলা কমিক্সের দুনিয়া নিয়ে যদি কখনও কোনও ইতিহাস যদি লেখা হয় তাতে হাঁদা-ভোঁদা, বাঁটুল দি গ্রেট এবং নন্টে-ফন্টের নাম স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। আর বাঙালির মনের মণিকোঠায় চিরতরুণ চিরসজীব হয়ে বিরাজমান থাকবেন চিরকালীন নারায়ন দেবনাথ।

*ছবি সৌজন্য: Wikipedia, Facebook, Indiatimes

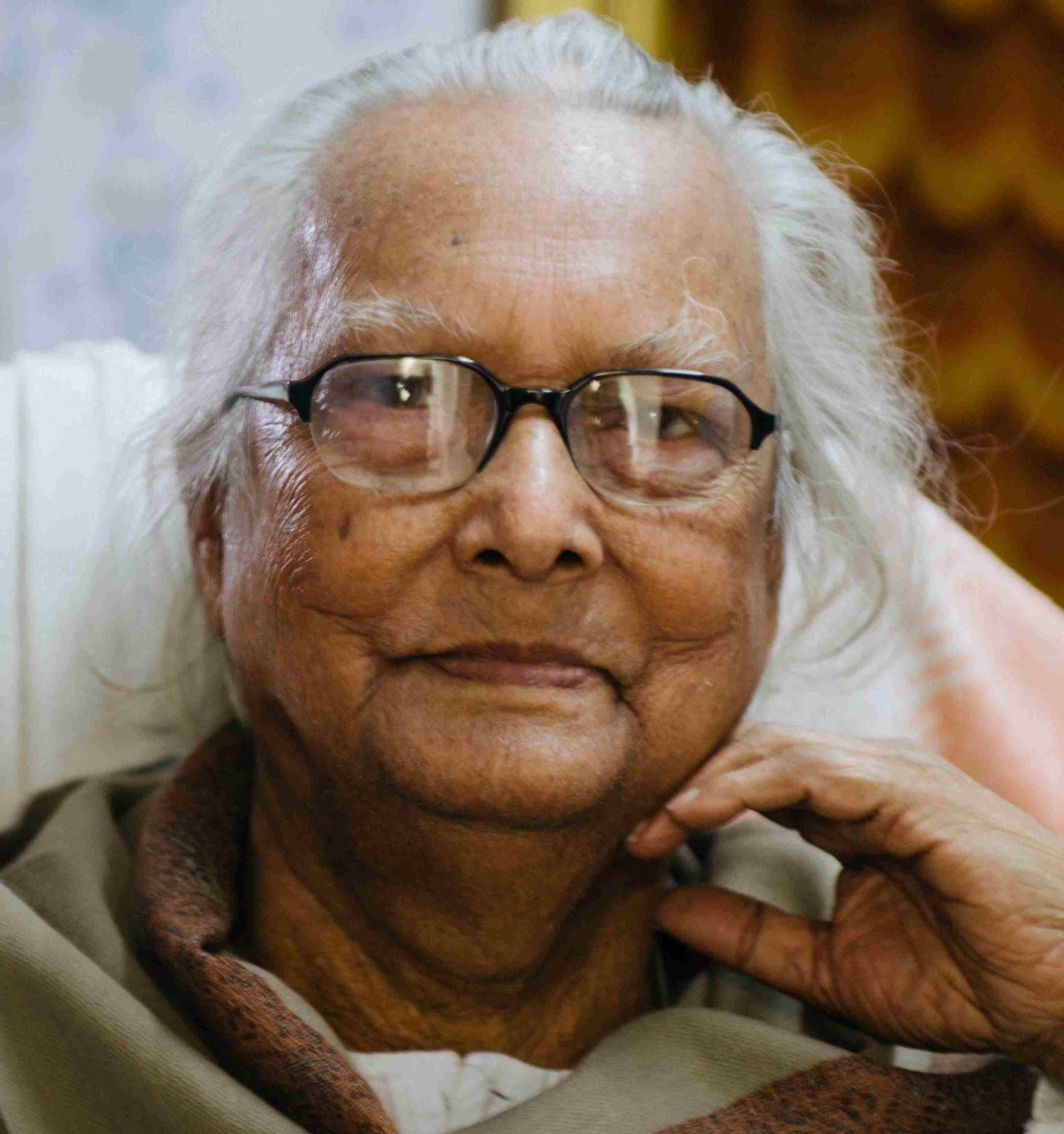

অনুপ রায় শিল্পকলা ও কার্টুনের জগতে এক উজ্জ্বল নক্ষত্র যাঁর প্রভা আজও আলোকিত করে রেখেছে ভবিষ্যৎ শিল্পীদের চলবার পথ। বিদ্যাসাগর কলেজ এবং তারপর গভর্নমেন্ট আর্ট কলেজ থেকে পড়া শেষ করে আনন্দবাজার পত্রিকায় আর্ট ডিরেক্টর হিসেবে কর্মজীবনের শুরু। বহু প্রদর্শনী, প্রচ্ছদ সমৃদ্ধ হয়েছে তাঁর তুলির টানে। বর্তমানে অসুস্থ হলেও তুলিকলম থামেনি। 'কার্টুন দল' নামক স্বাধীন শিল্পগোষ্ঠীর অন্যতম বয়োজ্যেষ্ঠ সদস্য হিসেবে কাজ করে চলেছেন তিনি।