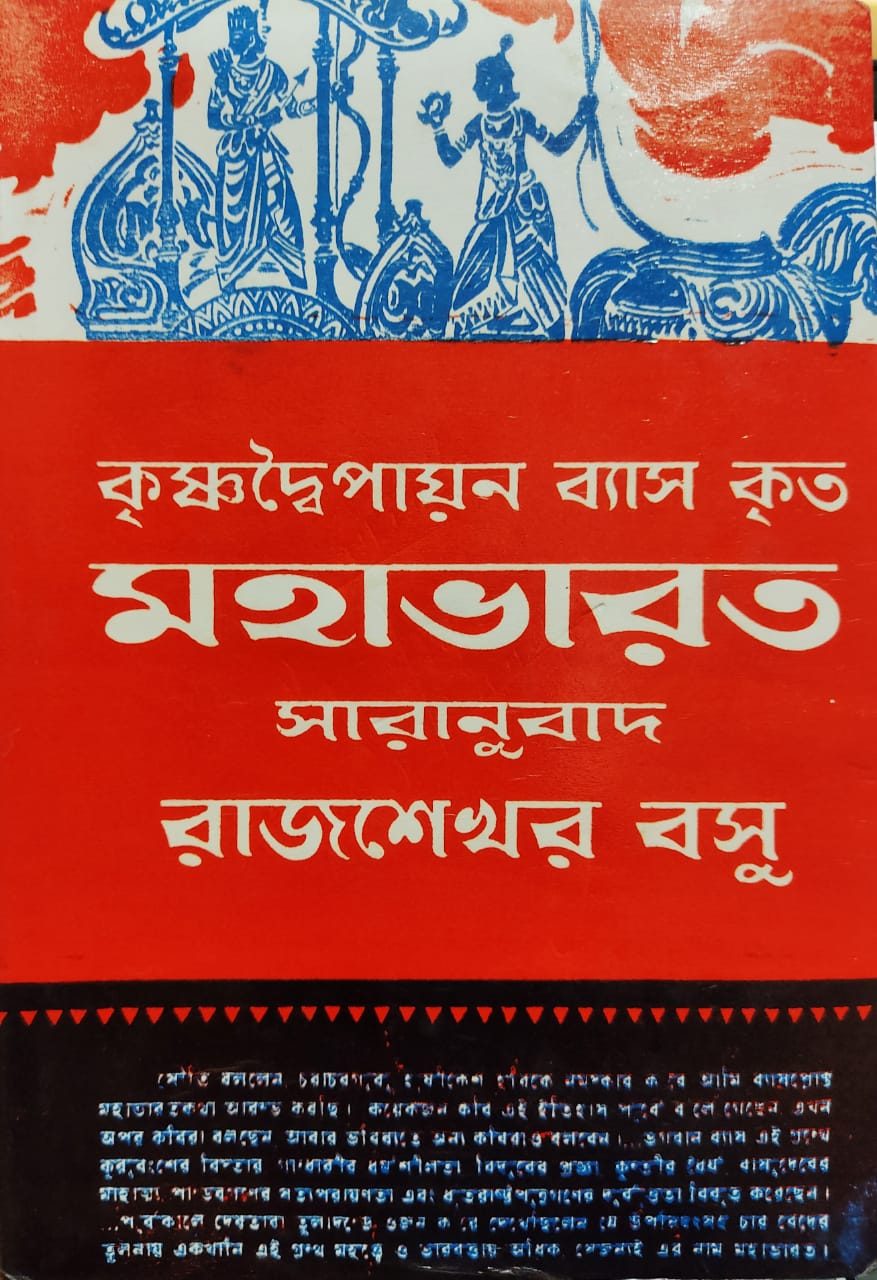

বাঙালির হাতে মোটামুটিভাবে তিনটি মহাভারত। আকারে সবচেয়ে বড় হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের মহাভারতম্, মাঝারি মাপের কালীপ্রসন্ন সিংহের মহাভারত। আর সবচেয়ে ছোট রাজশেখর বসুর “মহাভারত সারানুবাদ”। গদ্য আকারের বই এগুলি। কাশীদাসী মহাভারত পদ্য-মহাভারত।

রাজশেখর বসু স্বনামধন্য লেখক, বিজ্ঞানী, অভিধানকার। ১৮৮০ সালের ১৬ মার্চ তিনি অবিভক্ত বাংলার বর্ধমান জেলার শক্তিগড়ের কাছে বামুনপাড়া গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পৈতৃক নিবাস ছিল নদিয়া জেলার উলা গ্রামে। তাঁর লেখা বইয়ের সংখ্যা মোট একুশ। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ: রম্য-রচনা: গড্ডালিকা (১৯২৪), কজ্জলী (১৯২৭), হনুমানের স্বপ্ন (১৯৩৭), গল্পকল্প (১৯৫০), গল্প কৃষ্ণকলি (১৯৫৩), আনন্দীবাঈ (১৯৫৭); প্রবন্ধ: লঘুগুরু (১৯৩৯), ভারতের খনিজ (১৯৪৩), কুটিরশিল্প (১৯৪৩), বিচিন্তা (১৯৫৫); অনুবাদ মেঘদূত (১৯৪৩), বাল্মীকি রামায়ণ (১৯৪৬), মহাভারতের সারানুবাদ (১৯৪৯), হিতোপদেশের গল্প (১৯৫০) ইত্যাদি। তাঁর চলন্তিকা (১৯৩৭) বাংলা ভাষায় প্রচলিত একটি জনপ্রিয় অভিধান।

১৯৪৯ সালে রাজশেখর বসুর মহাভারত প্রকাশিত হয়। অত্যন্ত মূলানুগ এই সারানুবাদ আকারে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত কিন্তু রসোত্তীর্ণ। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাসের মূল মহাভারত এক লক্ষ শ্লোকে লিখিত, তা পড়া সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসাধ্য। তাই প্রাচীন সাহিত্যের বৃহত্তম এই গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে দুই মলাটে নিয়ে আসেন রাজশেখর বসু। রাজশেখর মহাভারতের সেই সব অংশকে বাদ দিয়েছেন যা সাধারণ মানুষের কাছে নীরস এবং অতীব তাত্ত্বিক। কিন্তু তাঁর ছাপ রেখে দিয়েছেন সারানুবাদে।

মহাভারতের মূল তত্ত্ব বিধৃত আছে শান্তিপর্বে। মহাভারত নামক বৃক্ষের ফল হল শান্তিপর্ব। সেখানে দার্শনিক তত্ত্ব, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক তত্ত্বের আলোচনা আছে। সেগুলি সাধারণ মানুষের মনোরঞ্জনের সহায়ক নয়, তাই রাজশেখর সে সবের আলোচনা খুব সংক্ষিপ্ত আকারে রেখেছেন সারানুবাদে। বিস্তারিত বংশতালিকা, যুদ্ধবর্ণনার খুঁটিনাটি, দেবতাদের স্তুতি এবং পুনরুক্তি তিনি বর্জন করেছেন। মোদ্দা কথা, মূল মহাভারতকে সম্পাদনা করে একটি সুখপাঠ্য উপন্যাসের আকার দিয়েছেন রাজশেখর বসু।

সুসাহিত্যিক হওয়ায় রাজশেখর বসুর পক্ষে এই কাজ সহজ হয়েছে। মহাভারতের ঘটনাসমূহ বাস্তবে ঘটেছিল কিনা, সে ব্যাপারে রাজশেখর খুব সাবধানী কথা বলেছেন। সাধারণত পণ্ডিতেরা মনে করেন, খ্রিস্টপূর্ব ৩০০০ অব্দের কাছাকাছি সময়ে মহাভারত রচনা করা হয়। যদিও ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা এই সময়কাল মানেন না, তাঁরা মনে করেন এই মহাকাব্য রচিত হয়েছে চতুর্থ বা পঞ্চম খ্রিস্টপূর্বাব্দে। সমগ্র মহাভারত কোনও এক ব্যক্তির হাতে রচিত হয়নি, তাতে বহু লোকের হাত আছে— এ কথা রাজশেখর বসু তাঁর সারানুবাদের ভূমিকাতে জানিয়েছেন।

মহর্ষি শৌনকের দ্বাদশ বর্ষব্যাপী যে যজ্ঞ, সেখানে সৌতি ঠাকুর শোনাচ্ছেন মহাভারতকথা, লোমহর্ষণপুত্র সৌতি তা শুনেছেন ব্যাসের সাক্ষাৎশিষ্য বৈশম্পায়ন মুনির কাছ থেকে, জনমেজয়ের সর্পসত্রে। ব্যাস তাঁর শিষ্যদের ১০ হাজার শ্লোকে মহাভারত বলেছিলেন, যার আদি নাম ‘জয়’। ব্যাসশিষ্য বৈশম্পায়ন জনমেজয়ের সর্পসত্রে তাকে ২৪ হাজার শ্লোকে বিধৃত করেন। সৌতি ঠাকুর নৈমিষারণ্যে সেই মহাকাব্য এক লক্ষ শ্লোকে উচ্চারণ করেছেন। এই যাত্রাপথই মহাভারতের সার্থকতা।

শুরুতে রাজশেখর বসু গণেশের যে উপাখ্যান বর্ণনা করেছেন তা মহাভারতের প্রামাণিক সংস্করণে নেই। কিন্তু গণেশের কাহিনি রেখে দিয়ে রাজশেখর বাঙালি তথা পূর্ব ভারতের পাঠকের কাছে এক অনন্ত দরজা উন্মুক্ত করে দিয়েছেন। কেন?

ব্যাসদেব গণেশকে মহাভারতের লিপিকার হতে বললে তিনি জবাব দিয়েছিলেন, তিনি সম্মত আছেন কিন্তু তাঁর লেখনী ক্ষণমাত্র থামবে না। ব্যাসদেব ভাবলেন তাঁর রচনায় হাজার হাজার কূটশ্লোক আছে যা তিনি, তাঁর পুত্র শুক বুঝতে পারেন, সঞ্জয় পারেন কিনা সন্দেহ। এইখানে চিন্তাশীল পাঠকের জন্য সারানুবাদের লেখক চিন্তার রসদ দিয়েছেন।

ব্যাস হলেন কেন্দ্রপ্রান্তের উভমুখী যোজক, শুকের আছে দু’টি পক্ষ, সঞ্জয় হলেন উভয়পক্ষের সংযোগকারী। দ্বিদেহক গণেশকে ব্যাস বলেছিলেন, অর্থ না বুঝে আপনি কিছু লিখতে পারবেন না। অর্থাৎ বোঝা যাচ্ছে, মহাভারতের কূটশ্লোক বা ব্যাসকূট সাধারণ মানুষও বুঝতে পারবেন, যাঁরা একদেশদর্শিতায় আক্রান্ত নন। আসলে মহাভারত হল সেই মহাকাব্য যা আমাদের উদারতার পাঠ দেয়, বহুরৈখিকতায় দীক্ষিত করে। সারানুবাদের ভূমিকায় রাজশেখর বলেছেন মহাভারত হল মহত্ত্ব ও ভারবত্ত্ববিশিষ্ট।

রাজশেখর মূল মহাভারত থেকে কখনও সরে আসেননি, যদিও সৌতি ঠাকুর জানিয়েছেন— কয়েকজন কবি এই ইতিহাস পূর্বে বলে গিয়েছেন, এখন অন্য অন্য কবিরা বলছেন, আবার ভবিষ্যতে অন্যরা বলবেন। মূল মহাভারত কী, তা নিয়ে অনেক তর্ক থাকলেও মোটামুটিভাবে মহাভারতের নানা পাঠের মধ্যে একটা মূলগত ঐক্য আছে।

মহাভারতের দুষ্মন্ত ইচ্ছা করে শকুন্তলাকে অপমান করেছিলেন, সেই জায়গা থেকে রাজশেখর সরে আসেননি; যদিও তার পূর্বে কালিদাস এই কাহিনিকে কোমল করে দুষ্মন্তের অপরাধকে লঘু করে দিয়েছেন। কালিদাস বলেছেন, দুষ্মন্ত অভিশাপের বশে না জেনে শকুন্তলার লাঞ্ছনা করেছেন। রাজশেখর বসু এই পথে পা বাড়াননি। যেমন কচ ও দেবযানীর উপাখ্যানেও তিনি মূলানুগ। কচের চরিত্র সেখানে মোটেই সুখকর নয়। কচ প্রতারক, পালটা অভিশাপ দিচ্ছেন শুক্রতনয়া দেবযানীকে। অথচ পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কচকে মহান, ক্ষমাশীল ও দয়ালু হিসাবে চিত্রিত করেছেন।

মহাভারতের একটি উল্লেখযোগ্য চরিত্র হলেন পৃথার কানীন পুত্র বসুষেণ ওরফে কর্ণ। মহাভারতে কর্ণ চরিত্রের মধ্যে অসংখ্য অসঙ্গতি আছে। তাঁর ভাল গুণের চেয়ে মন্দ গুণ সেখানে বেশি। ঠিক সেভাবেই রাজশেখর বসু তাঁকে পাঠকের সামনে হাজির করিয়েছেন। কোনও প্রকার ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ আরোপ করেননি। অথচ আমরা কাশীরাম দাসের মহাভারতে দেখেছি, সেখানে তিনি কর্ণ চরিত্রকে নিজের মতো করে গড়েছেন, যেমন রবীন্দ্রনাথ পরবর্তীকালে আপন মনের মাধুরী মিশিয়ে নির্মাণ করেছেন সূতপুত্র কর্ণকে।

একই ধরনের পরিবর্তন দেখা যায় তীজনাবাঈয়ের মৌখিক মহাকাব্যে। সেখানে দেখা যায়, কুরুক্ষেত্রে মুমূর্ষু কর্ণ পড়ে রয়েছেন মাটিতে, তখন কৃষ্ণ তাঁর দাঁত উপড়ে নিচ্ছেন। অর্জুন এই নিষ্ঠুর আচরণের প্রতিবাদ জানাতেই কৃষ্ণ জবাব দিলেন, দ্রৌপদীর লাঞ্ছনায় কর্ণ দাঁত বের করে হেসেছিলেন তাই এই দাঁত তাঁর স্বর্গে যাওয়ার প্রতিবন্ধক, সে কারণে তিনি কর্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁর দাঁত উপড়ে নিচ্ছেন।

রাজশেখর বসু এমন কোনও বিনির্মাণের পথে হাঁটেননি। কিন্তু তিনি মূল মহাভারতের সারকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে কাশীরাম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা তীজনবাঈয়ের মতো মানুষরা শুধু রাজশেখর পড়ে তাকে বিনির্মাণের পথে নিয়ে যেতে পারেন। সেই সুযোগ রয়েছে রাজশেখরের অনুবাদে। কালীপ্রসন্ন বা অন্য অনুবাদে এই সুবিধা আছে বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না।

মহাভারতের ভাষার যে মাহাত্ম্য তাকে বাংলায় এনেও অটুট রেখেছেন রাজশেখর বসু। সাধারণত বৈদিক ভাষার একটি বড় দিক হচ্ছে তার ক্রিয়াভিত্তিক বৈশিষ্ট্য ও নানা বিচিত্র অর্থবহতা। ‘নির্বচন’ করে সে সবের মানে জানতে হয়। জ্ঞানচর্চার এই দিকটি পরে আমূল বদলে গিয়েছে। একটি শব্দের একটিই অর্থ বুঝতে হবে, পণ্যবাহী সমাজের এই শব্দার্থতত্ত্ব মহাভারতীয় ভাষার ক্ষেত্রে খাটে না।

যদিও এখনকার কর্মজগত চলে এই প্রতীকী ভাষার উপর ভর করে। রাজশেখর বসুর কৃতিত্ব হল, তাঁর সারানুবাদ থেকে যে কোনও বিচারজ্ঞ পাঠক ওই বহুরৈখিক পাঠে চলে যেতে পারেন। আবার সাধারণ মানুষ তাকে প্রতীকী অর্থেও নিতে পারেন। মহাভারতের সারানুবাদের এখানেই সাফল্য।

*ছবি সৌজন্য: Mojarto, Facebook, Youtube

শামিম আহমেদ বাংলা সাহিত্যের এক পরিচিত নাম। লেখালেখি ছাড়াও পেশাগতভাবে তিনি অধ্যাপনার সঙ্গে যুক্ত। সাত আসমান, মহাভারতে যৌনতা, ফেয়ারলনে মধুবালা, ওঁর কিছু জনপ্রিয় বই। ভালোবাসেন রান্না করতে এবং ইতিহাসের অলিগলিতে ঘুরে বেড়াতে।

One Response

“রাজশেখর বসু এমন কোনও বিনির্মাণের পথে হাঁটেননি। কিন্তু তিনি মূল মহাভারতের সারকে এমন ভাবে বর্ণনা করেছেন যাতে কাশীরাম, রবীন্দ্রনাথ কিংবা তীজনবাঈয়ের মতো মানুষরা শুধু রাজশেখর পড়ে তাকে বিনির্মাণের পথে নিয়ে যেতে পারেন। সেই সুযোগ রয়েছে রাজশেখরের অনুবাদে। কালীপ্রসন্ন বা অন্য অনুবাদে এই সুবিধা আছে বলে ব্যক্তিগতভাবে মনে করি না।”

রাজশেখরের অনুবাদের কোন বৈশিষ্ট্য (যা কালীপ্রসন্নাদি অনুবাদে অনুপস্থিত) এই সুবিধার পেছনে কাজ করছে, সেইটে নিয়ে একটু মন্তব্য করলে উপকৃত হই। অন্য অনুবাদ বিশেষ পড়া নেই, মূলত ঐ বৃহদাকৃতির কারণেই।