পোশাকি নাম অসবর্ণ বিবাহ, ভেঙে বললে দাঁড়ায় ভিন্ন জাতে বিয়ে বা জাত না মেনে বিয়ে। আপাত নিরীহ শব্দটিকে ঘিরে কম আলোড়ন তো হয়নি। সেই ১৮৭০ সালের কথা। মহর্ষি তখন ব্রাহ্মসমাজের নেতৃত্বে, কেশবচন্দ্র ব্রাহ্ম যুবসমাজের প্রতিভূ। মহর্ষির প্রিয় কেশবের সঙ্গে ব্রাহ্মসমাজ পরিচালনার ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সংঘাত সৃষ্টি হয় তার মধ্যে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অসবর্ণ বিবাহ। কেশবচন্দ্র সেন ইতিহাসের পাকেচক্রে নিজেই এক সময় অভিযুক্ত হবেন কন্যার বাল্যবিবাহ দিয়ে, তাও একজন হিন্দু রাজার সঙ্গে– কিন্তু তা প্রায় এক দশক পরে। আর যখন তিনি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিরোধিতা করবেন, এমনকী ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকেও যখন যুক্তিপত্র পাঠাবেন, তখন কেশবচন্দ্রের বয়স ৩২, সালটা ১৮৭০।

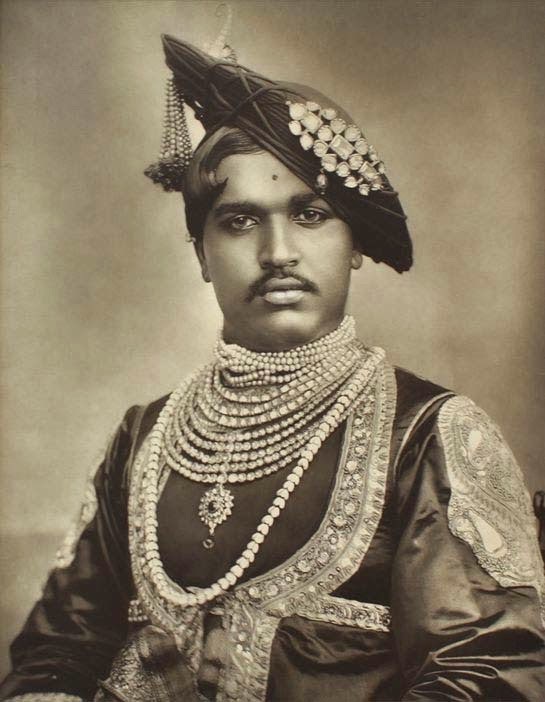

এর ঠিক ৪৭ বছর পরের কথা। স্থান কোহলাপুর নেটিভ স্টেট। রাজা ছত্রপতি সাহু বিবাহ সংক্রান্ত তিনটি গুরুত্বপূর্ণ আইন প্রনয়ণ করলেন। ১৯১৬ সালে বাল্যবিবাহ রোধ আইন, বিধবাবিবাহ ও অসবর্ণ বিবাহ প্রনয়ণ আইন ১৯১৭ সালে। ছত্রপতি সাহু আমাদের ক্রমাগত বিস্মিত করছেন এবং করবেন। আজ থেকে একশো, একশো দশ বছর আগে রীতিমতো অসবর্ণ গণবিবাহ দিয়েছিলেন তিনি। অসবর্ণ বিবাহের জন্য যে দেশে এখনও ‘অনার কিলিং’ নিষ্ঠুর সত্যি, সেখানে ছত্রপতির ইতিহাস বিস্মিত করবে, এ আর আশ্চর্য কী?

তবে আমাদের ইতিহাসকথন যে শুরু হয়েছিল জ্যোতিবা সাবিত্রীর গল্প দিয়ে? সময়ের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা এই দম্পতিও তো আমাদের কম বিস্মিত করেননি! তাঁরা কি কোনও পদক্ষেপ নিয়েছিলেন অসবর্ণ বিবাহ নিয়ে? নিয়েছিলেন। নিজের ব্রাহ্মণ দত্তক পুত্র যশবন্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন দলিত কন্যা রাধার। সেই গল্প যতটা জ্যোতিবা সাবিত্রীর, ততটাই ডঃ যশবন্তের, ততটাই রাধা সেসানেরও। তাই সেই গল্প বলতে হবে আরও একটু সময় নিয়ে, পরের পর্বে।

শুধু অসবর্ণ বিবাহ, বিধবাবিবাহ, বাল্যবিবাহ রোধেই থেমে থাকবে না এই সংস্কারমালা। এসে পড়বে দেবদাসী প্রসঙ্গও। শুধু বিবাহ সংক্রান্ত সংস্কারেই থেমে থাকবেন না ছত্রপতি, ধর্ম ও সংস্কারের নামে মহিলাদের যে অত্যাচার ও অবমাননা দেবদাসী প্রথায় চলে এসেছে তার বিরুদ্ধেও রুখে দাঁড়াবেন। শিক্ষাবিপ্লব, শিল্পবিপ্লবের পরে শিকড়ে টান পড়া এই সামাজিক বিপ্লব– ছত্রপতি সাহুর এই পর্বতপ্রমাণ অবদান মনে রাখেনি ইতিহাস। বা হয়তো মনে রেখেছে, তেমন করে শুনিনি আমরা।

শুনে নেওয়া যাক।

অসবর্ণ বিবাহের পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন ছত্রপতি। নিজে অসবর্ণ গণবিবাহের আয়োজন করেন, তা আমরা আগেই বলেছি। সময়টা ১৯১৭। যে অস্পৃশ্যতা এখনও ছেড়ে যায়নি ভারতবর্ষকে, সেই অস্পৃশ্যতা সেই সময় পূর্ণমাত্রায় ছিল। যে দলিতের ছায়াও অস্পৃশ্য, তার সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্বাভাবিকভাবেই অসম্ভবের পর্যায়ভুক্ত। তবে হিন্দুধর্মে কি অসবর্ণ বিবাহের কোনও বিধানই নেই? ঠিক তা নয়, কারণ আইন থাকলে, আইনের ফাঁকও থাকবে। হিন্দু বিবাহে দুই প্রকার অসবর্ণ বিবাহের বিধান আছে– অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহ। অনুলোম বিবাহে কোনও উচ্চবর্ণের পুরুষ কোনও নীচু জাতের নারীকে বিবাহ করতে পারে– অর্থাৎ কোনও ক্ষত্রিয় পুরুষ বৈশ্য মেয়ে বিয়ে করতে পারে। এই বিবাহে যেহেতু মেয়েটিরই গোত্রান্তর হয়ে উচ্চবর্ণে পরিণত হবে– তাই হিন্দু ধর্মগ্রন্থ অনুযায়ী এই বিবাহ করা সম্ভব। কিন্তু প্রতিলোম বিবাহ– অর্থাৎ যে বিবাহে একজন উচ্চবর্ণের নারী নীচু জাতের পুরুষকে বিবাহ করে– সেই বিবাহ হিন্দুধর্মে বহির্ভূত ও নিন্দিত।

কিন্তু যদি কোনও ক্ষত্রিয় পুরুষের নীচুজাতের নারীকে বিয়ে করা সমর্থিত হয় হিন্দুধর্মে, তবে মহাকাব্যে বিদুর দাসীপুত্র নামে চিহ্নিত কেন? কারণ অনুলোম বিবাহেও, কোনও ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয় পুরুষকে জাতিতে শূদ্র এমন কাউকে বিবাহ করার অনুমতি দেয় না ধর্ম। যদি এমন বিবাহ হয়, তাহলে সেই বিবাহজাত সন্তানেরা দাসীপুত্র বা দাসীকন্যা নামে চিহ্নিত হবে, এবং পাবে না পিতার উচ্চবর্ণের অবস্থান বা পিতার গোত্রপরিচয়। তাই পান্ডু, ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুরের পরিচয় ভিন্ন হয়ে থেকে যায়– মহাকাব্যেও, সমাজেও। সেই একই ভেদাভেদ, সমাজের চোখ বুজে থাকার মনোভাব দৃশ্যমান ছিল বাল্যবিবাহ, বিধবাবিবাহের ক্ষেত্রেও।

১৮৫৬ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সেই ঐতিহাসিক বিধবাবিবাহ আইন প্রনীত হল। রাধাকান্ত দেব ও তাঁর প্রণীত ধর্মসভার অসংখ্য বিরোধিতা ও কুৎসার মুখে দাঁড়িয়ে পাশ হল বিধবাবিবাহ আইন। কিন্তু মনে করা হয়, সমাজের শিকড়ের এত গভীরে আঘাত করে এই বিধবাবিবাহ আইন, যে তা রীতিমতো সামাজিক অসন্তোষের কারণ হয়ে ওঠে। সিপাহি বিদ্রোহের পিছনে ন্যায্য অন্যায্য যে ধরনের সামাজিক কারণ ছিল, তার মধ্যে এই ঐতিহাসিক সংস্কারও অন্যতম। মহাবিদ্রোহের শেষে রানির শাসন প্রতিষ্ঠার পর স্থির হয়, ইংরেজ সরকার ভারতীয় সমাজের কোনও সংস্কারে হস্তক্ষেপ করবে না। এর এক বিশাল ব্যতিক্রম হয়ে দাঁড়ায় ১৮৯১ সালে ‘এজ অফ কনসেন্ট অ্যাক্ট’ বা বিবাহ পরবর্তী সহবাসের ন্যূনতম বয়স প্রনয়ণের আইন- স্বয়ং রানি ভিক্টোরিয়া যে আইন প্রনয়ণে নিজে উদ্যোগী হন। এর পিছনে ছিল রুকমাবাঈয়ের উদ্যোগ ও ফুলমণি দাসীর মর্মান্তিক মৃত্যু।

যে ইতিহাস তৈরি করেছিলেন রুকমাবাঈ, মাত্র এগারো বছর বয়সে স্বামীর সঙ্গে সহবাস না করার সিদ্ধান্তের পক্ষ নিয়ে কারাবাস করে, তা পৌঁছে গিয়েছিল সাত সমুদ্র তেরো নদী পার হয়ে। তার ফলে প্রণীত হয় ‘এজ অফ কনসেন্ট’ আইন, যা বাল্যবিবাহ রোধের প্রথম পদক্ষেপ। শেষপর্যন্ত ‘এজ অফ কনসেন্ট অ্যাক্ট’ পাশ হয় ১৮৯১ সালে। বিধবাবিবাহের মতই বাল্যবিবাহ রদ করাও ছিল হিন্দু সমাজ ও সংস্কারের মূলে আঘাত হানা। এই সহবাস সংক্রান্ত আইনে মেয়ের ন্যূনতম বয়স হতে হবে তেরো, যার অর্থ কন্যাদের পিতারা গৌরিদানের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন। অনূঢ়া কন্যাকে গৌরিদান করলে স্বর্গলাভের সম্ভাবনা এমনই ছিল বিশ্বাস।

ইতিহাসের এই গুরুত্বপূর্ণ বলয় থেকে আমরা ফিরে আসি আমাদের ইতিহাসকথনের মূল স্রোতে। জ্যোতিবা সাবিত্রী ফুলের জীবনে কি প্রভাব এনেছিল বিধবাবিবাহ আইন বা বাল্যবিবাহ রোধের প্রচেষ্টা? বিধবাবিবাহ আইনের ক্ষেত্রে এ কথা বলে নেওয়া ভাল, এই আইনের যতটা প্রভাব বাংলায় ছিল, তার বাইরে মূল ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে তা ছিল না। তবে বিধবাদের এই দুর্দশা অবশ্যই চোখ এড়ায়নি জ্যোতিবা-সাবিত্রীর। তাই তাঁরা গড়ে তুলেছিলেন সেই দত্তক কেন্দ্র– যাতে বিধবাদের অবাঞ্ছিত সন্তানেরা বেঁচে থাকার সুযোগ পায়। শুধু সন্তান নয়, বিধবা মায়েরও নিরাপদ আশ্রয়ের কেন্দ্র ছিল। কিন্তু বিধবাবিবাহ পর্যন্ত যে তাঁরা এগোতে পারেননি, তা স্বীকার করতেই হবে।

তবে এগোতে পেরেছিলেন তাঁদের মানসপুত্র ছত্রপতি। অসবর্ণ গণবিবাহ আয়োজনের অব্যবহিত পরেই বিধবাবিবাহেরও আয়োজন করেন ছত্রপতি। একই রকম সাহসী ছিলেন ছত্রপতি বাল্যবিবাহ রোধের ক্ষেত্রেও। যে আইন প্রনয়ণে রানি ভিক্টোরিয়াও দু’বার ভাবেন, সেই আইন নিজের রাজ্যে প্রবর্তন করেন ১৯১৬সালে। সেই আইনে বিবাহের ক্ষেত্রে মেয়েদের ন্যূনতম বয়স চোদ্দো ও ছেলেদের আঠেরো বলে ধার্য করা হয়। তাই আমাদের চেনা জাতপাতে জীর্ণ ভারতের অসবর্ণ বিবাহের দুঃখের ভবিষ্যত, অপমানের ‘অনার কিলিং’-এর সঙ্গে কীভাবে যেন এক হয়ে যায় রুকমাবাঈ, ফুলমনি। এসে দাঁড়ান বিদ্যাসাগর তাঁর বিধবাবিবাহের ভরসা নিয়ে। আর তাঁদের সকলের আদর্শ বুকে নিয়ে লড়তে দেখি সেই যুবক রাজাকে। যাঁর নাম ছত্রপতি সাহু।

*চিত্রঋণ: Wikipedia, Facebook, Postoast

*তথ্যঋণ:

‘রাজর্ষি সাহু ছত্রপতি অফ কোলাপুর – আ রিফর্মার আহেড অফ হিস্ টাইমস’ – অভিরাম গাধ্যাপটিল

‘নন ব্রাহ্মণ মুভমেন্ট ইন সাদার্ন ইন্ডিয়া’ – কাশীনাথ কাভালকার

‘ছত্রপতি সাহু – লাইফ এন্ড প্রোফাইল’ – কালচারাল ইন্ডিয়া

‘ছত্রপতি সাহু – পিলার অফ সোশ্যাল ডেমোক্রেসি’ – এম জি মালি, পি বি সালুনকে

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।