আগের পর্ব পড়তে: [১] [২] [৩] [৪]

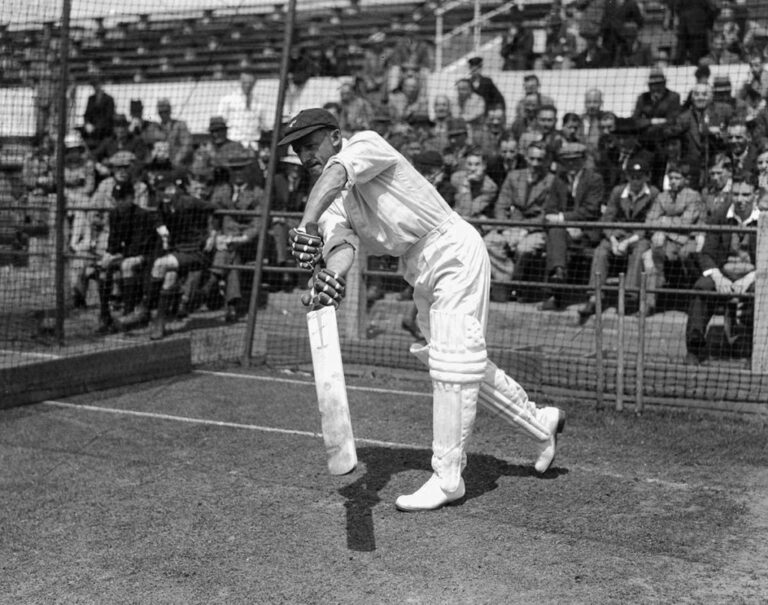

স্যার ডন

খুব ছোটবেলার কথা– ষাটের দশকের প্রথমার্ধ। বয়স আমার সাত বা আট। একটু একটু পড়তে শিখেছি, কিন্তু দুপুরবেলার আধো অন্ধকার ঘরে মায়ের পড়া গল্পই বেশি উপভোগ করতাম। মায়ের পড়ে শোনানো একটা বইয়ের কথা আজও মনে আছে– ‘ব্র্যাডম্যান ও ক্রিকেট’। লেখকের নাম আজ আর সঠিক স্মরণ করতে পারছি না– কেমন যেন মনে হচ্ছে শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় হলেও হতে পারেন। যাই হোক, ক্রিকেটের খুঁটিনাটি সে বয়সে ভালোভাবে না বুঝলেও এটা আন্দাজ করেছিলাম ভদ্রলোক গড়পড়তা ক্রিকেট খেলোয়াড় নন– এক মহীরুহ বিশেষ। সেই সময়ে বিদেশ তো কোন ছার, বাংলার বাইরেও খুব একটা কোথাও যাইনি। অস্ট্রেলিয়া সম্পর্কে মা যেটুকু বলেছিলেন সেটুকুই জানতাম। একটা বিশাল দ্বীপ, লোক খুবই কম। বেশিরভাগ মানুষই বিলেত থেকে গিয়ে সে দেশে বসতি স্থাপন করেছে– এদের অনেকেরই খুব পছন্দের খেলা ক্রিকেট। ব্র্যাডম্যান সাহেব এঁদেরই একজন।

মায়ের বলা গল্প শুনে কল্পনা করতাম, বাওরাল নামের অস্ট্রেলিয়ার এক গ্রামে একটি আমারই বয়সী ছোট্ট ছেলে পিংপং বলের সাইজের একটি বল দেওয়ালে ছুঁড়ে মারছে। একটা স্টাম্পকে ব্যাট বানিয়ে ফিরে আসা বলটাকে পেটাচ্ছে। আমিও চেষ্টা করেছিলাম– পেটানো তো দূরের কথা, স্টাম্পে-বলেই করতে পারিনি। সেই ছেলেটিই বড় হয়ে অনেক অবিস্মরণীয় কীর্তি স্থাপন করেছে। তাই বইটির নাম ‘ব্র্যাডম্যান ও ক্রিকেট’। ওঁর নামের সঙ্গে ক্রিকেট অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত। ওঁকে বাদ দিয়ে এই খেলা নিয়ে কোনও আলোচনা চলে না।

৩৫ বছর বয়সে দৈবের বশে ব্র্যাডম্যানের দেশেই নিজের জীবনের দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করলাম ১৯৯০ সালে। এসে কিছুটা আশাহত হলাম। ক্রিকেটের চেয়ে একটা মারদাঙ্গা খেলাই যেন বেশি জনপ্রিয়। সে খেলায় কথায় কথায় ষন্ডামার্কা পুরুষের দল একে অপরের গায়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। খেলাটার নাম ‘ফুটবল’ কিন্তু বল নামক বস্তুটির একটা বিদঘুটে চেহারা। যেমন কিম্ভূতকিমাকার জন্তু জানোয়ার দেশটাতে, তেমনি খেলার ছিরি। তবে ১৯৯১ সালের শেষদিকে ভারত এল সফর করতে। তখনও ভারত বিদেশে জিততে শেখেনি, তবে দলটিতে সচিন তেন্ডুলকর নামে এক ১৯ বছরের উঠতি খেলোয়াড় ছিল। আর ছিল ১৮ বছরের এক বাঙালি যুবক। সে নাকি খুব উদ্ধত স্বভাবের, তাকে খেলায় নেওয়া হত না। সেজেগুজে দাদাদের জল বয়ে নিয়ে যাওয়াই ছিল তার কাজ। পরবর্তীকালে সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নামে এই ছোকরা সাহেবদের দেশে গিয়ে ওদের হারাতে শিখিয়েছিল ভারতীয়দের।

১৯৯২-এর একেবারে শুরুতে সেই মুহূর্ত এল। হাজির হলাম সিডনি ক্রিকেট মাঠে। তাও আবার ভারত অস্ট্রেলিয়ার খেলা। বিশ্বাসই হচ্ছিল না যেন। তখন এদেশে আজকের মতো লাখ আষ্টেক স্থায়ী ভারতীয় বংশোদ্ভুত বাসিন্দা ছিল না। তাই মাঠে ঢোকার সময়ে আমাকে এক আমোদপ্রিয় অজি (Aussie) জিজ্ঞেস করল

– তুমিই কি সেই গত রাতে উড়ে আসা মিস্ট্রি (mystery) স্পিনার?

সেই টেস্টে প্রায় হারতে হারতে অস্ট্রেলিয়া কেঁদেককিয়ে ড্র করল। খুব গর্ব হচ্ছিল। কিন্তু নতুন দেশে দেশপ্রেমের আনন্দের অভিব্যক্তি বাইরে প্রকাশ করতে বিশেষ সাহস হয়নি। বাচ্চা সচিনের ম্যাকডারমট এবং প্রথম টেস্ট খেলা শ্যেন ওয়ার্ন নামে বোলারকে হেলায় পেটানো আজও চোখে ভাসে। রবি শাস্ত্রী ডবল সেঞ্চুরি করেছিলেন। আর সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় নামে এক বঙ্গসন্তান বেশ ভালো বল করেছিলেন। কোনও অজ্ঞাত কারণে বেশ কয়েকটি উইকেট পাওয়া সত্ত্বেও সুব্রত আর কোনওদিন টেস্টে সুযোগ পাননি। শুনেছি পরবর্তীকালে সিডনির বাসিন্দা হয়ে গেছেন সুব্রত।

এদেশে থাকতে থাকতে জানলাম ক্রিকেট ভালো খেললেও বড়জোর দশ থেকে পনেরো শতাংশ অস্ট্রেলীয় মানুষ খেলাটির খোঁজখবর রাখেন। এছাড়া আমাদের মতো ব্যক্তিপূজা এদেশের জাতীয় চরিত্রবিরোধী। আমার অত্যুৎসাহে জল ঢেলে এক সমবয়সী সহকর্মী একবার মন্তব্য করেছিলেন “তোমরা ক্রিকেট খেলোয়াড়দের নিয়ে এত মাতামাতি কর– কুইন্সল্যান্ডে আমার পাশের রাড়িতে গ্রেগ চ্যাপেল থাকতেন এক সময়ে, আলাপ করার সুযোগ থাকা সত্ত্বেও বারকয়েক গুড ডে (এঁরা যদিও উচ্চারণ করেন ‘গিডে!’) বলা ছাড়া বিশেষ কথাবার্তা হয়নি।” আসলে এদেশে প্রায় ঘরে ঘরে খেলোয়াড়, মাত্র আড়াই কোটি মানুষের রাষ্ট্রটিতে অলিম্পিক পদকজয়ীর ছড়াছড়ি। তাই কোনও বিশেষ খেলোয়াড়কে নিয়ে অত্যধিক মাতামাতি বা আদিখ্যেতা নেই। কিন্তু ব্যতিক্রম কিছু আছে। অন্যতম ব্যতিক্রম সেই ডন ব্র্যাডম্যান। প্রখ্যাত লোকসঙ্গীত গায়ক জন উইলিয়ামসনের একটি গান শুনলাম সেদিন। নাম ‘ স্যার ডন!’। লম্বা গানের প্রথম কটি লাইনের কথাগুলি একবার শুনেই মুখস্থ হয়ে গেল…

‘When aunty Duckie danced with Donald Bradman

She said it was the highlight of her life,

That wizard of the willow swept her off her feet,

Along with all Australians, every man on the street,

Sir Don you gave us pride in ourselves,

Please come back for just one last parade!’

বড় হয়ে ক্রিকেটে উৎসাহ যখন পাগলামি ছুঁয়েছে, বুঝেছি ৫২টি টেস্টে ৯৯.৯৪ ব্যাটিং গড় সহজ নয়– অতিমানব ছাড়া এই অ্যাভারেজ করা সম্ভব নয়। তাই ব্যক্তিপূজায় অনুৎসাহী অজিরাও এঁকে রেয়াত করে কিছুটা। উইলিয়ামসনের আর্তি– “Please come back for one last parade!” আর একটিবার, শেষবারের জন্য, অন্তরালপ্রিয় মানুষটিকে জনসমক্ষে আসার জন্য আবেদন। সেইজন্যই বাওরাল শহরে রয়েছে ব্র্যাডম্যান মিউজিয়াম।

সাহেবদের সঙ্গে খেজুরে আলাপ শুরু করার জন্য আবহাওয়া নিয়ে কোন মন্তব্য করাটা মোটামুটি নিরাপদ পন্থা। বাসে পাশের যাত্রীর উদ্দেশে “দিনটা বেশ, তাই না?” (It’s a nice day, isn’t it?) জাতীয় মন্তব্য করা যেতেই পারে। ভারতীয়দের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শ্বেতাঙ্গ মানুষও বুঝে গেছে আমাদের সঙ্গে প্রথম আলাপের বরফ ভাঙার জন্য ক্রিকেটীয় আলোচনার কার্যকারিতা। ’৯৫ সালে অফিসের পার্টিতে দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়ার অ্যাডিলেড শহর থেকে আসা জিয়ফ ক্যালেস্কি নামে এক ভদ্রলোক ঠিক তাই করলেন। বহুদিন দেখা হয়নি, তবু জিয়ফের চেহারাটা এখনও মনে আছে। লম্বা, ছিপছিপে মেদহীন পেটানো শরীর। সেই সময়ের বছর ৪৫-এর মানুষটির মুখশ্রীও সুন্দর, বেশ হলিউড নায়কদের মতো। সম্প্রতি বিবাহবিচ্ছেদ হয়েছে। নিজে থেকেই প্রাক্তন স্ত্রীর গল্প করছিলেন। আন্দাজ করলাম ভালোবাসা তখনো সজীব– কিন্তু কোনও কারণে ছাড়াছাড়ি। মুখের আপাত প্রফুল্লতার আড়ালে চাপা বেদনার ছাপ। পশ্চিমী মানুষদের মানসিকতা আমরা বুঝিনা। ওরাও বোঝে না আমাদের। সে যাইহোক, ক্রিকেট প্রসঙ্গে কথার মাঝে বললাম,

– স্যার ডন তো আপনাদের শহরে থাকেন!

তারপর ওঁর বিষয়ে নানা কথা হল। মাঝে জিওফ বললেন,

– আপনি কি ওঁর অটোগ্রাফ পেতে আগ্রহী? (Would you like to get the old man’s autograph?)

আমি তো হতবাক। বললাম,

– আপনি ওঁকে চেনেন?

হেসে উত্তর দিলেন,

– একেবারেই চিনি না, তবে আপনার যা উৎসাহ দেখছি একটু চেষ্টা করতে পারি জোগাড় করার। তবে কথা দিচ্ছি না।

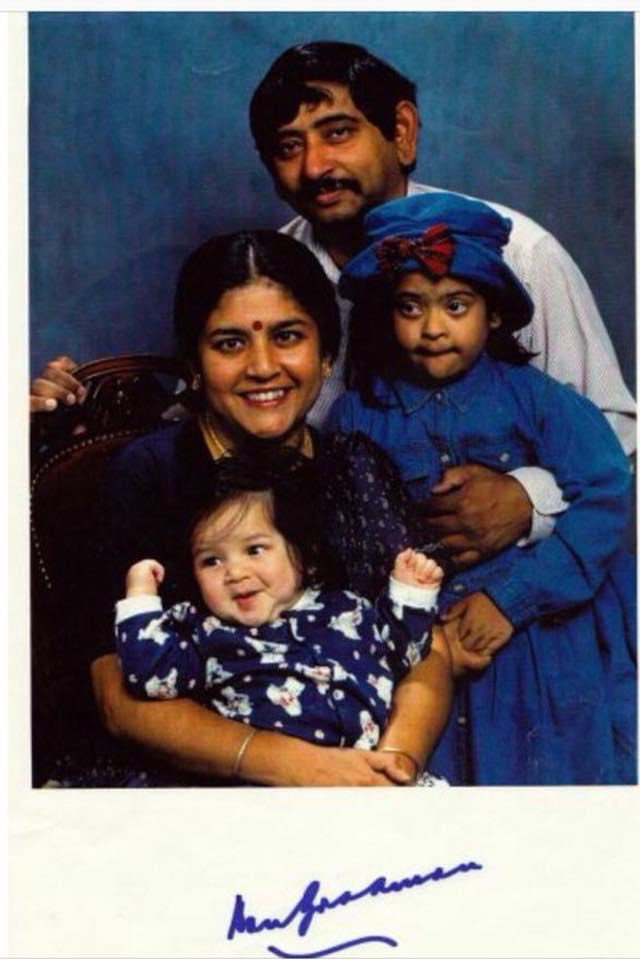

জিয়ফের প্রস্তাব অনুযায়ী দিনকয়েক বাদে আমাদের একটি পারিবারিক ছবির তলায় সইয়ের জন্য কিছুটা জায়গা রেখে অফিসের ওভারনাইট ব্যাগে অ্যাডিলেড পাঠিয়ে দিলাম। তখনও আমার কনিষ্ঠ কন্যা বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্ম হয়নি– তাই ও ছবিতে ছিল না। সঙ্গে একটি ছোট চিঠি দিলাম। লিখলাম, আমি যে দেশ থেকে আসছি সে দেশে আপনার ভক্তের সংখ্যা অস্ট্রেলিয়ার জনসংখ্যার বেশ কয়েকগুণ। আপনার অটোগ্রাফটি আমাদের পরিবারের একটি অমূল্য সম্পদ হবে।

আসলে জিয়ফ আমার কাছে বিস্তারিতভাবে ব্যাপারটা ভাঙেননি। উনি জানতেন ব্র্যাডম্যান দক্ষিণ অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশনের দপ্তরে সপ্তাহে একদিন করে আসেন চিঠিপত্রের জবাব দেবার জন্য। সেই ভরসাতেই সেখানে চিঠি-সহ ছবিটি রেখে এসেছিলেন কোনও একদিন। প্রায় ভুলেই গিয়েছিলাম ব্যাপারটা। হঠাৎ একদিন কাজের মাঝে আমার নামে ‘প্রাইভেট অ্যান্ড কনফিডেনশিয়াল’ (Private and Confidential) লেখা একটা খাম পেলাম। খুলে দেখি… আর কিছু লিখলাম না। ছবিটিই সব কথা বলবে। (চলবে)

পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৭ অক্টোবর ২০২২

ছবি সৌজন্য: Indian Express, লেখক

জন্ম ১৯৫৫ সালে উত্তর কলকাতার শ্যামবাজারে। জীবনের অর্ধেকটা প্রবাসে কাটালেও শিকড়ের টান রয়েই গেছে। অধিকাংশ স্বপ্নের ভাষা আজও বাংলা-- প্রেক্ষাপট কলকাতা। আই আই টি খড়গপুরের মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের স্নাতক হলেও অবসরজীবন জুড়ে আছে বাংলা সাহিত্য। আর টুকটাক কিছু লেখালেখি।