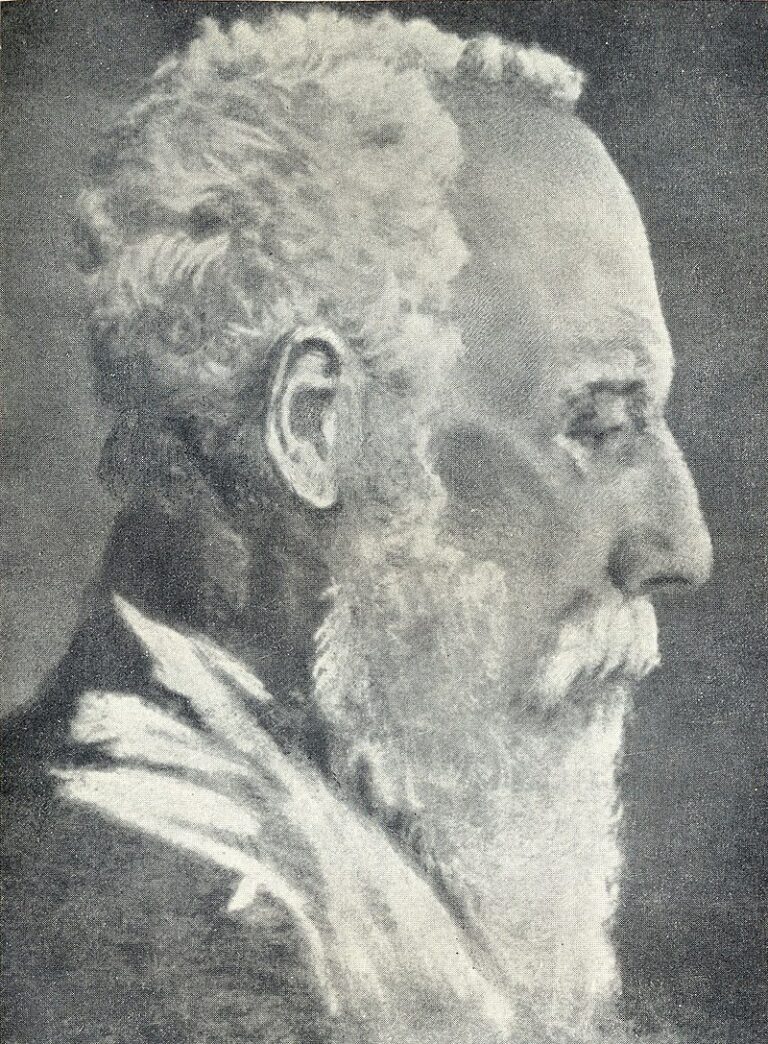

৭ই পৌষ, ১৮৪৩, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর সহব্রতীরা পরম ব্রহ্মের নামে অঙ্গীকার করে দীক্ষাগ্রহণ করেন। কার্যত এই হল ব্রাহ্মধর্মের সূচনা দিবস। সে দিনের কথা মনে রেখেই শান্তিনিকেতনে বছর শেষের পৌষ মেলা উৎসব পালিত হয়ে এসেছে ১৮৯৪ সাল থেকে। সে দিক দিয়ে কলাভবন আয়োজিত ‘নন্দন মেলা’ (Nandan Mela) বয়সে নেহাতই নবীন। দুদিনের মেলা, ১ এবং ২ ডিসেম্বর অনুষ্ঠিত হয় বিশ্বভারতীর কলাভবন সংলগ্ন পরিসরে। ১৯২২ সালে শিল্পাচার্য নন্দলাল বসু কলাভবনের অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব নিয়েছিলেন। তাঁর জন্মদিন ৩ ডিসেম্বর। দুদিনের মেলা শেষে পরদিন ভোররাতে বৈতালিক হয় কলাভবন থেকে তাঁর বাসভবন অবধি এই উপলক্ষ্যে। আসলে মেলা কিন্তু ১ এবং ২ তারিখে হয়। ৩ তারিখ পালিত হয় নন্দলাল বসুর জন্মদিন। এবারও তাই হয়েছে। এখানে একটা কথা বলা প্রয়োজন, অনেকেই ভাবেন ‘নন্দন মেলা’র নামকরণ বুঝি শিল্পাচার্যের নামানুসারে। কিন্তু আদতে, কলাভবনের প্রাক্তনী, রবীন্দ্রভারতীর অধ্যাপক পরাগ রায়ের মতে, ‘নন্দন’ শব্দটি নেওয়া হয়েছিল সৌন্দর্য, সৌকুমার্য অর্থে— যা কিনা কলাভবনের পঠনপাঠন এবং সৃষ্টির অন্যতম মূল উপাদান। এর সঙ্গে নন্দলাল বসুর নামের কোনও সম্পর্ক নেই। যে রকম সম্পর্ক নেই আচার্যের বাসভবনের কাছে অবস্থিত ‘নন্দন সদন’ বাড়িটির, যা আসলে ছাত্রদের হস্টেল হিসেবেই নামাঙ্কিত হয়েছে।

আরও পড়ুন: শান্তিনিকেতনে খ্রিস্ট জন্মোৎসব ও রবীন্দ্রনাথ

নন্দন মেলার শুরুও সে অর্থে খানিক কাকতালীয়ভাবেই। ১৯৭২ সালে কলাভবনের প্রথম বর্ষের ছাত্র বীরেন বোরা আমতলা ছাত্রাবাসে এক দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন৷ প্রাথমিকভাবে চিকিৎসার জন্য স্থানীয় পিয়ারসন মেমোরিয়াল হাসপাতালে ভর্তি করা হলেও আঘাত গুরুতর হওয়াতে তাঁকে অন্যত্র (সম্ভবত কলকাতা) নিয়ে যেতে হয় চিকিত্সার জন্য। এই সময় প্রয়োজন ছিল প্রচুর টাকার। সে সময় ধারকর্জ করে অবস্থা সামাল দেওয়া গেলেও, স্থির হল, ছাত্র-কল্যাণের জন্য একটি স্থায়ী তহবিল গড়ে তুলতে হবে৷ সেদিকে তাকিয়েই পরের বছর চালু হল নন্দন মেলা৷ সালটা ১৯৭৩।

এই ভাবনার রূপকার ছিলেন সেই সময়ের অধ্যক্ষ প্রয়াত শিল্পী দিনকর কৌশিক। সঙ্গে ছিলেন অজিত চক্রবর্তী, সোমনাথ হোড়, সুখময় মিত্র, শঙ্খ চৌধুরী প্রমুখ এবং পরবর্তীকালে কে জি সুব্রামানিয়ান (মানিদা), সনৎ কর, যোগেন চৌধুরী এমন আরও অনেকে৷ শঙ্খ চৌধুরী এর আগে বরদায় মহারাজা সায়াজিরাও বিশ্ববিদ্যালয়ের কারু বিভাগে শিক্ষক ও ডিন হিসেবে যুক্ত ছিলেন। সেখানে তিনি এ ধরনের শিল্পমেলা দেখেছিলেন। তাঁর পরামর্শে এবং বাকিদের সামগ্রিক পরিকল্পনা অনুসারে শান্তিনিকেতন কলাভবনে সেই প্রথম এই ধরনের মেলা। মূলত কলাভবনের ছাত্রছাত্রীদের সাম্প্রতিক শিল্পকর্ম স্থান পেল মেলায়৷ সেসব বিক্রি করে তার থেকে সংগৃহীত অর্থ দিয়ে শুরু হল তহবিল। কলাভবনের পেন্টিং, স্কাল্পচার, গ্রাফিক্স, ডিজাইন, আর্ট, হিস্ট্রি বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা শিল্পকর্ম নিয়ে হাজির হলেন। সঙ্গে হাত লাগালেন শিক্ষকেরাও। শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের সমন্বয়ে তৈরি হল শিল্পকর্মের এক অপূর্ব প্রদর্শনী। ক্যালেন্ডার থেকে শুরু করে ক্রাফট আইটেম, ডায়েরি, স্টেশনারি, ফ্যাশন গয়না, পেইন্টিং, প্রিন্ট, হাতে আঁকা মাটির সরা, সিরামিক, কাঠ ও ধাতব ভাস্কর্য সাশ্রয়ী মূল্যে বিক্রয়ের জন্য। এগুলি ছাড়াও থাকে শিল্প ইতিহাস বিভাগ প্রকাশিত বার্ষিক আর্ট ম্যাগাজিন, ‘নন্দন’ এবং ‘সার্চিং লাইনস’। ওই পরিসরের মধ্যেই তৈরি হয় নানা ধরনের ইনস্টলেশনের কাজ, যা এক কথায় বৈচিত্র্যময় এবং নান্দনিক। খাবারদাবার এবং সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের অনুষঙ্গও বিবিধ। অর্থাৎ সব মিলিয়ে দুদিনের এই মেলা জমজমাট! ডিসেম্বর মাসে এমনিতেই দেশ-বিদেশ থেকে মানুষজন শান্তিনিকেতনে আসেন ৭ই পৌষের পৌষমেলা, খ্রিস্টোৎসব ইত্যাদি উপলক্ষ্যে। ‘নন্দন মেলা’ সে হিসেবে ডিসেম্বরের শুরুতে কলাভবনের এক বিশেষ উৎসব, যাকে কেন্দ্র করে বহু প্রাক্তনিরাও মেলায় যোগ দেন। এ যেন বছর শেষের এক পুনর্মিলন উৎসব।

‘নন্দন মেলা’ শুরুর লগ্নে একজন ছাত্রের চিকিৎসাকল্পে অর্থ সংগ্রহ করাই ছিল প্রাথমিক উদ্দেশ্য এবং তখনই অনুভূত হয় দূরদূরান্ত থেকে কলাভবনে পড়তে আসা ছাত্রছাত্রীরা অসুস্থ হলে তাদের চিকিৎসার জন্য ভবিষ্যতেও প্রয়োজন হতে পারে আপৎকালীন অর্থ সহায়তা। সুতরাং প্রত্যেক বছর এই মেলা থেকে সংগৃহীত অর্থ নিয়ে একটি তহবিল গঠন করা হয়। কিন্তু এছাড়াও এই মেলা স্থানীয় মানুষের কাছে প্রথিতযশা শিল্পীদের কাজ খানিক কম দামে পৌঁছে দেওয়ার একটি মাধ্যম হিসেবে পরিগণিত হয় ধীরে ধীরে। সজ্জিত প্রদর্শনী বা এক্সিবিশন ফরম্যাটের বাইরে গিয়ে একটা খোলামেলা পরিবেশে শিল্প সৃষ্টি এবং তার কেনাবেচা— এটা একটা সুযোগ করে দেয় শিল্পপ্রিয় মানুষের সঙ্গে কলাভবনের সামগ্রিক কাজকর্মের পরিচয় ঘটানোর। এই মেলা ঘিরে ছাত্রছাত্রীদের উৎসাহ, উদ্দীপনার সঙ্গে যুক্ত হয় তাদের উদ্ভাবনী শক্তি এবং সে গুণের পরিচয় তারা রাখে তাদের সৃষ্টিকর্মের মধ্যে। পরাগ বলেন “এই যে জাংক জুয়েলারি, যা আজকাল ভীষণভাবে জনপ্রিয় হয়েছে মহিলাদের সাজসজ্জার অঙ্গ হিসেবে, তার খানিক উৎসস্থান এই নন্দনমেলা, এ কথা বললে মোটেই বাড়িয়ে বলা হবে না। ব্যবহার-অযোগ্য ধাতু, কাঠ এইসব থেকে ছোটখাটো গয়না বানানোর রীতি আগেই ছিল; যেগুলো পরবর্তীকালে বিক্রি হতে থাকে নন্দন মেলায়।”

কিন্তু সাতের দশকের শুরুতে আরম্ভ হওয়া নন্দনমেলার গায়েও লেগেছে পরিবর্তনের হাওয়া। পৌষমেলার মতোই যুগের নিয়মে আকারে প্রকারে বদলেছে নন্দনমেলার ধারাও। কলাভবনের আরেক প্রাক্তনী এবং প্রাক্তন শিক্ষক ঋষি বড়ুয়ার স্মৃতিচারণে উঠে আসে আশির দশকের মেলার কথা। “তখন কলাভবনের মধ্যে খুব ছোট করে একটা সুন্দর মেলা হত। প্রত্যেকটা ডিপার্টমেন্ট একটা করে স্টল দিত আর বাকি কিছু স্টল হত যেগুলোতে ছাত্রছাত্রীরা নিজেদের বানানো জিনিসপত্র যেমন ড্রয়িং, টেরাকোটা, উড কারভিং, টেক্সটাইল-এর কাজ, পোস্টকার্ড এইসব বিক্রি করত। আরেকটা মজা হল এই মেলা উপলক্ষ্যে কলাভবনের এক ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রীরা অন্য ডিপার্টমেন্টে গিয়ে কিছু তৈরি করতে পারে। যেমন ধরা যাক, হয়ত স্কাল্পচার ডিপার্টমেন্টের কেউ পেইন্টিং বিভাগে গিয়ে সরা অথবা এনামেলের প্লেট বা গয়নায় ডিজাইন আঁকল। সেসব কাজও পাওয়া যেত। খাবারদাবারের স্টল সে সময় খুব বেশি ছিল না। কিন্তু খুব মজার মজার স্টল হত কিছু কিছু। যেমন গ্রাফিক্স বিভাগের লালুদা দিতেন ‘লালুর চা’-এর দোকান। সোমনাথ হোড় বসাতেন ঝালমুড়ির দোকান। কে একবার একটা চুল ছাঁটার সেলুন বসালো। তৈরি হত উদ্ভট জিনিসপত্রের যাদুঘর, যা আবার লোকজন টিকিট কেটে দেখত। আর থাকত পাঠভবনের কচিকাঁচাদের জন্য ‘জগঝম্প পালা’, যা এখনও চলেছে। শিল্পী সনৎ কর গ্রাফিক্স ডিপার্টমেন্টে থাকাকালীন ‘খেলা খেলা’ নামে একটা ম্যাগাজিন প্রকাশ শুরু হয়, যার মধ্যে থাকত পাঠভবনের ছাত্র-ছাত্রীদের আঁকা ও ছড়া। ওদের আঁকা ছবি লিথো-তে ছেপে তৈরি হত নতুন বছরের ক্যালেন্ডার।”

নন্দন-মেলার অন্যতম আকর্ষণ নানা ধরনের ইন্সটলেশনের কাজ, যা কলাভবনের ভাষায় ‘আউটডোর স্কাল্পচার’ বা ‘স্ট্রাকচার’। এটাও শুরু হয় কলাভবনের শিক্ষক শর্বরী রায় চৌধুরী, সুসেন ঘোষ, বিকাশ দেবনাথ— এঁদের হাত ধরে। পরিবেশ-বান্ধব এবং সস্তা জিনিসপত্র, যেমন বাঁশ, বেত, খড়, মাটি, কাগজ, দড়ি— এইসব দিয়ে তৈরি হয় আউটডোর স্কাল্পচার এবং গেট। এক একটি দল এক একটি ইন্সটলেশনের কাজ করে সাজিয়ে তোলে মেলা প্রাঙ্গন। ইন্সটলেশনগুলির সামনে দাঁড়ালে এক বিস্ময়কর অনুভূতি হয়। “আমরা যখন ছাত্র ছিলাম তখন আমাদের মাস্টারমশাইরা— যেমন সোমনাথদা, মানিদা, সুহাস রায়, লালুপ্রসাদ শাউ, যাঁরা পরে খুব নাম করেছেন আর্টিস্ট হিসেবে, সবাই নিজেদের কাজ মেলায় দিতেন বিক্রির জন্য এবং সেগুলো বেশ কম দামেই তখন বিক্রি হত। ছাত্রছাত্রীরা তো বটেই , স্থানীয় মানুষজনও সেসব শিল্পসামগ্রী সংগ্রহ করতেন অতি স্বল্প মূল্যে”, বললেন ঋষি বড়ুয়া। পরবর্তীকালে মোটামুটিভাবে আশির দশকের শেষ থেকে একটা বড়সড় পরিবর্তন ঘটে যায় নন্দনমেলার চরিত্রে। মেলার কলেবর বৃদ্ধি পায় এবং সেখানে অনুপ্রবেশ ঘটে বেশ কিছু আর্ট কালেক্টর এবং আর্ট গ্যালারির, যারা সক্রিয়ভাবে এইসব খ্যাতনামা শিল্পীদের ছবি, ভাস্কর্য ইত্যাদির ব্যবসায়িক লেনদেন শুরু করে দেয়। এক অর্থে তারা সন্ধান পেয়ে যায় এক স্বর্ণখনির! এর ভালো দিক, খারাপ দিক দুইই আছে। একদিকে যেমন নন্দনমেলা বর্তমান শিল্প ও সংস্কৃতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক মঞ্চ হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছে, যার অন্যতম অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে এই কালেক্টর ও গ্যালারির অনুপ্রবেশ; অপরদিকে স্বনামধন্য শিল্পীদের কাজ নিয়ে এক ধরনের অসম প্রতিযোগিতা, যা অনেকাংশে পরিণত হয়েছে এক নিম্নমানের বাজারি বিনিময়ে।

১৯৭৩ থেকে হয়ে আসা মেলা মাঝে চার বছর বন্ধ ছিল। অতীতে একবার নকশাল আন্দোলন ও একবার বন্যার কারণে এবং ২০২০ ও ২০২১ এ অতিমারি পরিস্থিতিতে মেলা করা সম্ভবপর হয়নি। অতঃপর নব কলেবরে সে ফিরে এসেছে গত বছর। সেই হিসেবে দেখতে গেলে ২০২৩ এ নন্দন মেলা ৫০ বছরে পা রেখেছে।

নন্দন মেলার উৎসে লুকিয়ে আছে রবীন্দ্রনাথের সূক্ষ শিক্ষা-ভাবনার অনুপ্রেরণা যাকে সযতনে লালন করেছিলেন আচার্য নন্দলাল। তাঁর শিল্পভাবনার কেন্দ্রে ছিল প্রকৃতি, ছাত্রছাত্রী এবং লোকালয়ের সমস্ত মানুষকে শিল্পের সঙ্গে একাত্ম করে শৈল্পিক নান্দনিকতার বহিঃপ্রকাশ। এ প্রসঙ্গে নন্দলাল সৃষ্ট ‘কারুসঙ্ঘ’-র কথাও এসে পড়ে। তিনি বুঝেছিলেন কারুশিল্প যেমন জীবনযাত্রার পথকে সুন্দর করে তোলে, অন্য দিকে অর্থাগমের পথও খানিক সুগম করে দেয়। কারুসঙ্ঘের মূল উদ্দেশ্য ছিল এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন। মাসের কিছুদিন ফরমায়েশি কাজ করে জীবিকা উপার্জন ও বেশিরভাগ সময় নিজ নিজ শিল্পচর্চায় মগ্ন থাকা। সমবায়-ভিত্তিক অনুশাসনে চলা সঙ্ঘের সদস্যরা তাঁদের সৃষ্ট শিল্প বিক্রি করে যা আয় করবেন, তার একটা অংশ যাবে সাধারণ অর্থভাণ্ডারে। এই ভাণ্ডার থেকে সদস্যরা বিনা সুদে টাকা ধার নিতে পারবে এবং নিজের আয় থেকে ঋণ পরিশোধ করবে। এই সহযোগিতার সূত্র খানিক মেলে নন্দন মেলার সঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের নোবেল-প্রাপ্তির শতবর্ষে কলাভবনের শিক্ষক শিশির সাহানার বানানো ‘Nandan Mela, Kala-Bhavana, Santiniketan…a collective spirit’ তথ্যচিত্রে , বিশ্বভারতীর অপর প্রাক্তন শিক্ষক প্রণব রঞ্জন রায় বলেন “নন্দন মেলা আসলে শিল্পীদের জন্য যেমন খুশি কাজ করবার একটা মুক্ত পরিসর যা একাধারে আর্টকে মুক্তি দিয়েছে ক্লাসরুম ও গ্যালারির চৌহদ্দি থেকে এবং ভেঙেচুরে দিয়েছে কোনও নির্দিষ্ট ফর্মের বাধ্যবাধকতা।” আর এখানেই নন্দন মেলা অন্য শিল্পমেলা থেকে স্বতন্ত্র। তার আবহটাই আসলে এইরকম। চমকপ্রদ, জনপ্রিয় এবং শৈল্পিক প্রকাশের গভীর চেতনায় মোড়া উচ্ছ্বলতার এক বহিঃপ্রকাশ।

তথ্যঋণ:

কলাভবন – উদ্ভব পুনরুজ্জীবন শতবর্ষ: পুলক দত্ত

শিল্পী পরাগ রায় এবং ঋষি বড়ুয়ার সঙ্গে আলাপচারিতা

ছবি সৌজন্য: Wikipedia

বিশেষ ধন্যবাদ: সঞ্জিৎ চৌধুরী

সপ্তর্ষি রায় বর্ধনের জন্ম, কর্ম এবং বর্তমান ঠাঁই তার প্রাণের শহর কলকাতায়। প্রথাগত ছাত্রজীবন কেটেছে কলকাতার পাঠভবন স্কুল, সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজ এবং যাদবপুর ইউনিভার্সিটিতে। লেখাজোকা, ছবি তোলা, নাট্যাভিনয় আর হেরিটেজের সুলুক সন্ধানের নেশায় মশগুল। সঙ্গে বই পড়া, গান বাজনা শোনা আর আকাশ পাতাল ভাবনার অদম্য বাসনা। প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা তিন- "রূপকথার মতো- স্মৃতিকথায় প্রণতি রায়", "খেয়ালের খেরোখাতা" এবং "চব্য চোষ্য লেহ্য পেয়"।