পুজোর ঠিক আগে যেরকম, পুজোর পরেও ঠিক তাই। দু’রকমভাবে, বিপ্রতীপ ভাষায় সারা বাংলায় ছেয়ে থাকে এই দুই পরব – পুজোর আবাহন, পুজোর বিসর্জন। হয়তো এক পক্ষকালের এদিক-ওদিক। তার মধ্যে বদলে যায় আকাশ, বাতাস চারপাশে। যে আকাশ পুজোর গন্ধ মেখে, সাদা মেঘ গায়ে নিয়ে ভরিয়ে দিচ্ছিল চারপাশ, তার গায়ে হিম হিম চাদর। যে প্রিয়জনের ভাললাগার আবদার মেটাতে হিমশিম খেতে হচ্ছিল এতক্ষণ, তাদেরও হাসিমুখ সরে গিয়ে মুখ ভার।

বদলে গেছে যুগের ধরন, উৎসব-শেষে শ্রদ্ধা জানানোর রীতি। তবু মানুষের ভালো-লাগা, খারাপ-লাগারা বোধহয় আজও একইরকম। তাই সে যুগেও যেমন, আজও তেমন। পুজোর শেষের দিকে, নবমীতে বা পুজোর ঠিক পরে, শেষটুকু আঁকড়ে থাকার জন্য নানান অনুষ্ঠানের আয়োজন।

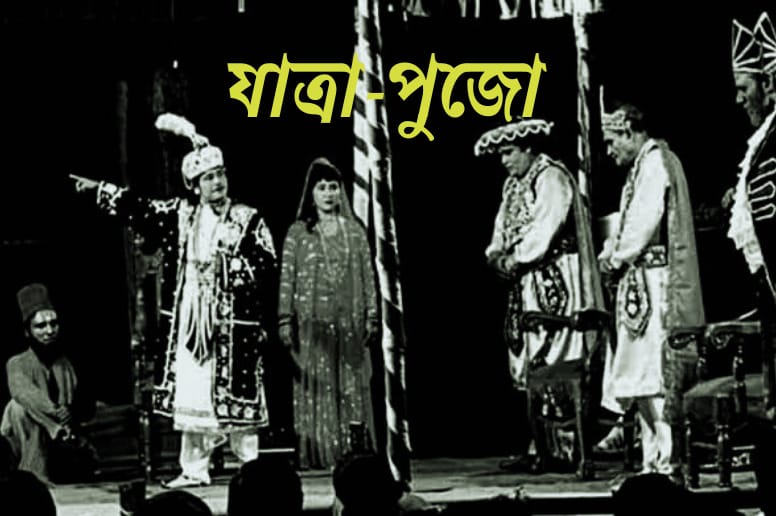

নামকরা বনেদি বাড়িতে পুজোর সময় থিয়েটার হত, তার অনেক গল্প শোনা যায় তাদের উত্তরপুরুষের মুখে। পুজোর সময় পাড়ার নাটক— তার গল্প আমরাও শোনাই আমাদের উত্তরপুরুষদের। বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ের মাইক্রোবায়োলজির অধ্যাপক পুজো মণ্ডপে গল্প শোনান, বাঁকুড়ার গ্রামে কত দূর থেকে পায়ে হেঁটে টাউনে আসতেন যাত্রা (Jatra) দেখতে। পরিবারের এক অতি-নিকট গুরুজন আজ শয্যাশায়ী, কিন্ত যখন তিনি লক্ষ্মীপুজোর সন্ধেতে জামশেদপুরের শ্বশুরবাড়ির মাঠে শাশুড়ির সঙ্গে যাত্রা (Jatra) দেখতে যাবার গল্প বলেন, পুজো শেষের সেই উদ্যাপন ঝলমল করে ওঠে নিমেষে।

যাত্রা, যাত্রাপালা (Jatra), তার প্রায় সাড়ে দু’শো বছরের ইতিহাস নিয়ে ভারি প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় এই সময়। হয়ত দুর্গাপুজোর মাধ্যমে জেগে ওঠা এক আঞ্চলিক একাত্মতা এর কারণ। পুজোর ক’দিন আমাদের কানে বাংলা গান, পুরনো বাংলা গান ভালো লাগে। মহালয়া ভালো লাগে শুধুমাত্র বীরেন্দ্রকৃষ্ণের গলায়। হয়ত হুজুগ, ফ্যাশন, বিজ্ঞাপন-মনস্কতা ধোঁয়াটে করে দিয়েছে এই আবেগের কিছুটা। হয়ত আরও আবছা হয়ে গেছে, যাবে পরের প্রজন্মের কাছে। কিন্তু জিন তার কোষে জড়িয়ে রেখেছে বেশ কিছু স্মৃতি, যা হয়ত আমাদের অজান্তেই চালনা করে ফেলে।

তাই শহরের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের এক অভিজাত পাড়ায় দ্বাদশীর সন্ধেবেলায় যখন অভিনীত হল এক যাত্রাপালা এবং দর্শক উপচে পড়ল, হাততালি, হাসি, চোখের জলে এক অন্য শরীর ধারণ করল গণ্যমান্যের বাস এই পাড়া – তখন ভাবতেই হয়, জিনের কোষস্মৃতি আসলে কী জানে? কবে থেকে সে চেনে এই যাত্রার আদল? কীভাবে সে রূপ বদল করেছে? থিয়েটারের সঙ্গে তার কী-ই বা তফাত? নাকি কোনও তফাত নেই বা আগে ছিল না!

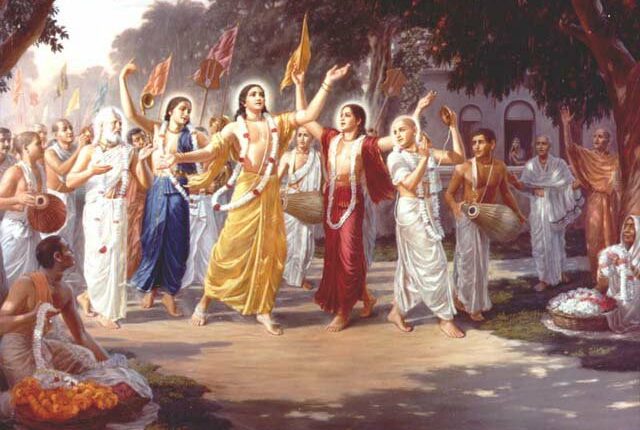

জিনের স্মৃতি বড়ই গভীরে। চৈতন্যদেবের সময় থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাচল করতেন তাঁরা। গান গাইতেন, অভিনয় করে দেখাতেন। সব থেকে বিখ্যাত ছিল তাঁদের রুক্মিণী-হরণ পালা, যেখানে রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্বয়ং চৈতন্যদেব। এই পালার উল্লেখ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাস ঠাকুর রচিত চৈতন্য ভগবত গ্রন্থেও। ১৫০৭ সালে প্রথম শুরু হয় এই পালা। তাই তার নাম যেমন পালাগানও, এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় যাবার কারণে যাত্রাও — যাত্রাপালার প্রচলন সেই তখন থেকে।

চৈতন্যদেবের সময় থেকেই বৈষ্ণব ধর্ম প্রচারে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় চলাচল করতেন তাঁরা। গান গাইতেন, অভিনয় করে দেখাতেন। সব থেকে বিখ্যাত ছিল তাঁদের রুক্মিণী-হরণ পালা, যেখানে রুক্মিণীর ভূমিকায় অভিনয় করতেন স্বয়ং চৈতন্যদেব।

চৈতন্যদেবের মৃত্যুর পর রমানন্দ রাই ও তাঁর শিষ্যরা এই ধারা বজায় রাখে বাংলা ও উড়িষ্যায়, যেখানে এই পালাগানের আরেক নাম হয় চর্যাগান। যাত্রার এই জন্মের উল্লেখ পাওয়া যায় মনোহর লক্ষ্মণ বরদাপান্ডের ‘হিস্ট্রি অফ ইন্ডিয়ান থিয়েটার গ্রন্থে। এই ধারা থেকেই পৌরাণিক যাত্রাপালা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। যাত্রার এই ধর্মভিত্তিক চরিত্র খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে গ্রামীণ সমাজে। ধর্মবিষয়ক পালা, তাই বাড়ির মহিলাদেরও দেখার নিষেধ কিছুটা শিথিল হল। চিকের আড়ালে বসে হলেও, তারা বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারল এই যাত্রাপালার মাধমে। যাত্রার এক নির্দিষ্ট লিঙ্গচরিত্র আছে, অনস্বীকার্য। অন্তত যাত্রার দর্শকদের মধ্যে তো এই অনুপাত আছেই। পাশে বসে বাড়ির যে সহায়িকা মাসি চোখ মুছছিলেন, তার পাশে অশীতিপর বৃদ্ধা, যিনি রাত হয়ে গেলেও ছেলের সঙ্গে গাড়ি করে ফিরে যেতে অস্বীকার করলেন— মহিলা দর্শকদের এই আনুপাতিক আধিক্য পৃথক বিশ্লেষণের দাবি রাখে। তবে এর একটি কারণ অবশ্যই, প্রথম থেকে যাত্রার পারিবারিক চরিত্র।

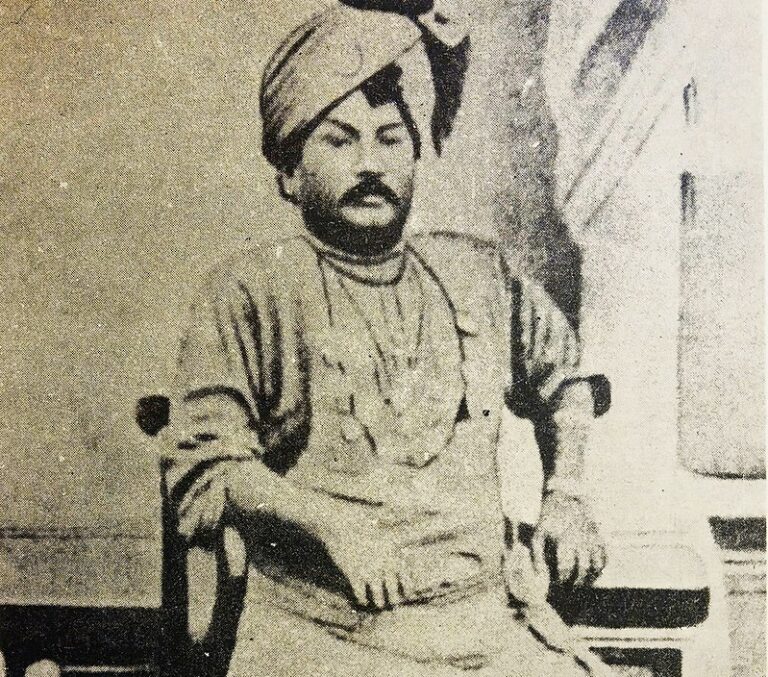

এই ধরন অবশ্য থাকে উনিশ শতক পর্যন্ত। ততদিনে প্রথম বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে ব্রিটিশ বিরোধিতার অঙ্কুরোদ্গম হয়েছে। এসময় থেকে জাতীয়তাবাদী যাত্রাপালা রচিত হতে থাকে। চারণকবি মুকুন্দ দাসের কথা আমরা সবাই জানি। তাঁর রচনায় ‘মাতৃপূজা’ পালাটি নিরন্তর তিন বছর চলে। পরবর্তী সময়ে সরকারের হস্তক্ষেপে তা বন্ধ হয়ে যায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পরের পর্বে যা আরও গুরুত্বপূর্ণ রূপ নেয়, এবং পরে নিষেধাজ্ঞা জারি হয় বেশ কিছু যাত্রাপালার উপর। এই ইতিহাসের কথা উঠে আসে ডন রুবিনের ‘ওয়ার্ল্ড এনসাইক্লোপিডিয়া অফ কন্টেম্পোরারি থিয়েটার’ গ্রন্থে।

আরও পড়ুন: যে গণিতশিল্পীকে মনে রাখিনি

এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া দরকার, ব্রিটিশ শাসনের সাংস্কৃতিক প্রভাবের অংশ হয়ে থিয়েটারও কিন্তু জায়গা করে পা ফেলেছে সাংস্কৃতিক ময়দানে। থিয়েটার আর যাত্রার কিছু গঠনগত পার্থক্য ছিল শুরু থেকেই। পাশ্চাত্যের প্রসেনিয়াম থিয়েটারের আদলে তৈরি হয় এখানকার থিয়েটার মঞ্চ, যা তিনদিক খোলা যাত্রার মঞ্চের থেকে অনেকটাই পৃথক। এ ছাড়া মঞ্চসজ্জা ব্যবহারও আসে পশ্চিমী প্রভাব থেকে, কারণ যাত্রার মঞ্চে কোনও মঞ্চসজ্জা বা ‘সিনারি’ ব্যবহারের রীতি ছিল না।

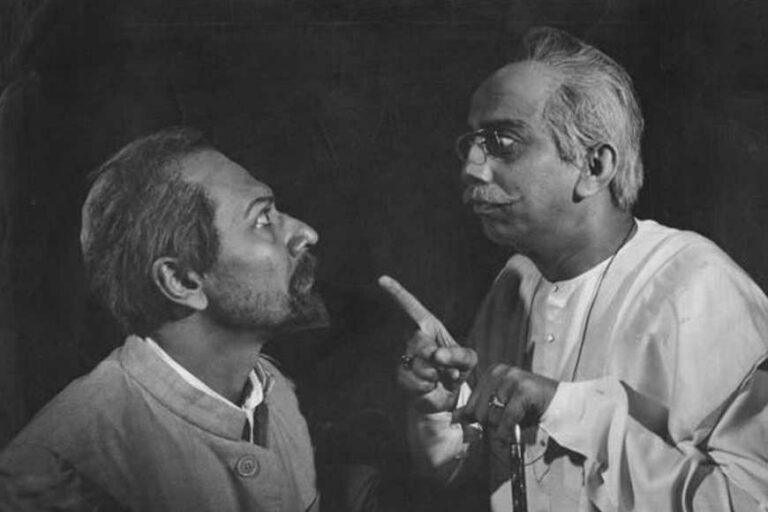

বিষয়গতভাবে প্রথমদিকে থিয়েটার ও যাত্রার মধ্যে বিশেষ পার্থক্য না থাকলেও পরবর্তীকালে বিষয়গত ভেদাভেদ দুইয়ের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করে। তবে এই সীমানা সবসময় নির্দিষ্ট থাকেনি, ষাটের দশকের বিখ্যাত আই পি টি এ থিয়েটার অনেকসময়ই গ্রহণ করেছে যাত্রার জনমুখীনতা। আশা কসবেকারের মতো গবেষকদের মতে শম্ভু মিত্রের বহুরূপী কম্পানির থিয়েটারের উদাহরণ।

কিন্তু বাণিজ্যমুখী থিয়েটার ষাটের দশকে ভিন্ন চরিত্র গ্রহণ করে। রমরমিয়ে চলে হাইবাগান ব্রডওয়ে থিয়েটার। এই সময় সামাজিক দায়বদ্ধতার ভূমিকা অনেকটাই পালন করে যাত্রা। সমসাময়িক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিকে মাথায় রেখে, বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক চরিত্রকে কেন্দ্র করে যাত্রা তখন প্রচলিত ও জনপ্রিয় হয়, যে বিবর্তনের উল্লেখ বিশেষভাবে পাওয়া যায় আর সি ব্রান্ডোনের গবেষণায়। এই রাজনৈতিক যাত্রাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ‘লেনিন’, পরবর্তীকালে ‘স্ট্যালিন’। আরও কিছুদিন পরে, অত্যন্ত জনপ্রিয় হওয়া ‘হিটলার’ যাত্রা।

ষাটের দশকের বিখ্যাত আই পি টি এ থিয়েটার অনেকসময়ই গ্রহণ করেছে যাত্রার জনমুখীনতা। আশা কসবেকারের মতো গবেষকদের মতে শম্ভু মিত্রের বহুরূপী কম্পানির থিয়েটারের উদাহরণ।

সামাজিক দায়িত্ব অদলবদলের এক পালা চলত থিয়েটার ও যাত্রার মধ্যে। ব্রডওয়ে থিয়েটারের সোনার দিন শেষ হয়ে আসে, থিয়েটারে অতিরিক্ত বাণিজ্যিকরণের বিপরীতে গড়ে ওঠে গ্রুপ থিয়েটারের আন্দোলন। পেশাগত কারণে, বাণিজ্যিক থিয়েটারের লোকেরা ভিড় জমায় যাত্রায়। গ্রুপ থিয়েটার সামাজিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ সাংস্কৃতিক ভূমিকা পালন করতে থাকে। আর যাত্রা হয়ে ওঠে বাণিজ্যিকভাবে জনমুখী। চটুল নাচ-গান-সংলাপ যাত্রাকে বাণিজ্যসফল করে সন্দেহ নেই। এইসময় বাংলা সিনেমার নায়ক নায়িকারা ‘শর্তভিত্তিক’ বা কন্ট্রাকচুয়াল অভিনেতা-অভিনেত্রী হয়ে যোগদান করেন। সেলুলয়েড ও থিয়েটার, সেলুলয়েড ও যাত্রার মধ্যে বিরোধের নিষ্পত্তি হয় অনেকটা এইভাবে। সেই রুপোলি পর্দার নায়ক নায়িকারা, অথচ যাত্রার মঞ্চে।

এই সময়ে, যাত্রার দর্শকের শ্রেণীচরিত্র দেখল এক পরিবর্তন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী আর সর্বসমক্ষে যাত্রা দেখা যথাযত মনে করল না। যাত্রার অপেক্ষাকৃত কম টিকিটের দাম, বিষয়বস্তুর তারল্য, তার ভিন্ন শ্রেণীচরিত্র নির্ধারণ করল। গ্রুপ থিয়েটার বৌদ্ধিক কৌলিন্যের চিহ্ন হয়ে গেল।

তবে এই ভেদাভেদ কৃত্রিম। যাত্রার প্রতি মধ্যবিত্তের মুখ ফিরিয়ে নেওয়া, তা-ও প্রিয়জনের ব্যবহারে অভিমানমাত্র। উপরোক্ত অভিজ্ঞতাও তাই বলে। সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের জন্য, শিকড়ের সঙ্গে যোগাযোগের জন্য এই মাধ্যমটিকে বাঁচিয়ে রাখা বড্ড প্রয়োজন। দেখানো প্রয়োজন পরবর্তী প্রজন্মকে। ওটিটি মাধ্যমে কিছু অর্থহীন বাংলা, হিন্দি অথবা কোরিয়ান ওয়েবসিরিজ দেখার মধ্যে হয়ত দোষের কিছু নেই। কিন্তু শুধুমাত্র তাদের দেখার মধ্যে সাংস্কৃতিক অপরাধ হয় বৈ কি।

আমাদের সেই প্রপিতামহী, যিনি চারণকবি মুকুন্দ দাসের গান শুনে শিহরিত হয়েছিলেন, তার স্মৃতির জন্য এইটুকু আমরা করতেই পারি।

ছবি সৌজন্য: Vector Stock, Facebook, Wikipedia

ঈশা আদতে অর্থনীতির ছাত্রী, শিক্ষিকা ও সমাজকর্মী। বিধাননগর কলেজের স্নাতক ঈশার পড়াশোনা ও শিক্ষকতার ক্ষেত্র ছুঁয়ে ছুঁয়ে গেছে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অফ ম্যাসাচুসেটস, আমহের্স্ট। ছোটবেলা কেটেছে পিতামহী শিক্ষাবিদ মৃণালিনী দাশগুপ্তের ছত্রছায়ায়, অনেক গল্প, গল্পের বইদের সঙ্গে। গল্প বলার ছায়ারা পিছু নিয়েছে তখন থেকেই। ছোটবেলার স্মৃতিদের নিয়ে লেখা 'আমার রাজার বাড়ি' প্রথম প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থ। প্রকাশিত হয়েছে 'রাই আমাদের' নামে ছোটদের গল্পের বইও। কবিতার বই 'চাঁদের দেশে আগুন নেই' আর 'রোদের বারান্দা' আছে ঈশার ঝুলিতে। কবিতার জন্য কৃত্তিবাস পুরস্কারও পান। বড়দের গল্প লেখেন অল্পস্বল্প- 'দেশ' পত্রিকা সাক্ষী। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লেখেন গবেষণামূলক লেখা, যার বিষয় মহিলাদের বিভিন্ন সমস্যা ও তার সামাজিক ঐতিহাসিক স্থানাঙ্ক। মহিলাদের প্রতিবাদের ইতিহাস তুলে আনাই এখন মূল লক্ষ্য ঈশার।