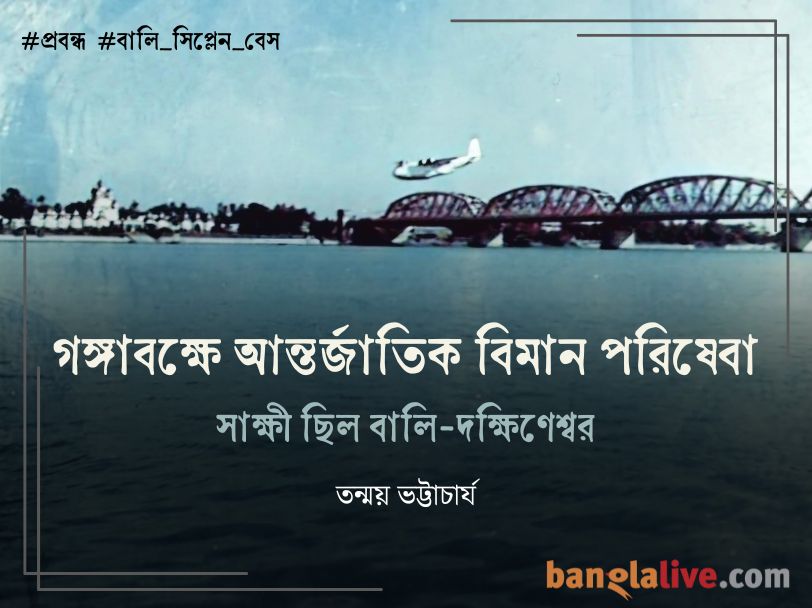

ধরুন, দক্ষিণেশ্বর বা উত্তরপাড়ার কোনও গঙ্গার ঘাটে দাঁড়িয়ে আছেন আপনি। কিংবা বালি ব্রিজের ওপর। হঠাৎ দেখলেন, দক্ষিণেশ্বর মন্দিরের সামনে গঙ্গার বুকে একটা বিমান এসে নামল। গতিবেগ কমতে-কমতে স্থির হল খানিক দূরে গিয়ে। চমকে যে উঠবেন, বলাই বাহুল্য। তবে এ-দৃশ্য আজ থেকে সাত দশক আগেও নিতান্ত স্বাভাবিক ছিল। প্রত্যহ একাধিক বিমান এসে নামত গঙ্গায়, উড়েও যেত দেশ-বিদেশে। (Bally Seaplane Base)

বিমান হলেও, ল্যান্ড প্লেনের থেকে এর চরিত্র খানিক আলাদা। পোশাকি নাম ‘সিপ্লেন’ বা ‘ফ্লায়িং বোট’। স্থল নয়, জলেই অবতরণ করত এই বিমান। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে, যখন মাটির ওপর বিমান অবতরণের ব্যবস্থা তত উন্নত হয়নি, সিপ্লেনের জনপ্রিয়তা ছিল আকাশছোঁয়া। নদী বা হ্রদ থেকে দূর-দূর দেশের উদ্দেশে পাড়ি জমাত এই বিমান। আর যেখান থেকে বিমান ছাড়ত বা যেখানে নামত, সেই স্থানকে বলা হত ‘সিপ্লেন বেস’। কলকাতার কাছে গড়ে উঠেছিল তেমনই এক সিপ্লেন বেস। দমদম এয়ারোড্রোমে নামত ল্যান্ডপ্লেনগুলি, আর হুগলি নদীতে, উইলিংডন ব্রিজের (বর্তমান বালি ব্রিজ) কাছে সিপ্লেন। কলকাতার সীমার বাইরে হলেও, শহর তথা রাজ্যের একমাত্র আন্তর্জাতিক সিপ্লেন বেস ছিল এখানেই।

বিটি রোডের ‘জন্ম’, শৈশব-কৈশোর ও অন্যান্য – তন্ময় ভট্টাচার্য

তবে সে-প্রসঙ্গে প্রবেশের আগে আরেক সিপ্লেন ওরফে ফ্লায়িংবোটের কথা বলে নেওয়া যাক, যার নামকরণের সঙ্গে জড়িয়ে এই শহর। ১৯২৮ সাল। ইংল্যান্ডে শর্ট ব্রাদার্সের পক্ষ থেকে বানানো হয় তিন ইঞ্জিনের একটি ফ্লায়িং বোট, নাম ‘শর্ট এস৮ ক্যালকাটা’। ১৪ জন যাত্রীর ধারণক্ষমতা ছিল সেটির। সে-আমলে বিভিন্ন শহরের নামে প্লেনের নামকরণ হত, সেই ধারাবাহিকতাতেই আগমন ‘ক্যালকাটা’ নামের। ১৯২৯ সালে ইংল্যান্ডের বিখ্যাত ‘ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ’ বাণিজ্যিকভাবে ‘শর্ট এস৮ ক্যালকাটা’-র ব্যবহার শুরু করে। ওই বছরই ব্রিটেন-ভারত রুটে, ভূমধ্যসাগর থেকে করাচি পর্যন্ত যাত্রা শুরু হয়। তবে নিরবচ্ছিন্ন ছিল না সেই পথ। বিভিন্ন জায়গায় থেমে-থেমে, কিছু অংশ ট্রেনে, কিছুটা ফ্লায়িং বোটে ও কিছুটা ল্যান্ডপ্লেনে। প্রসঙ্গত, নামে মিল থাকলেও, শর্ট এস৮ ক্যালকাটা কলকাতায় নিয়মিতভাবে আসেনি কোনোদিনই।

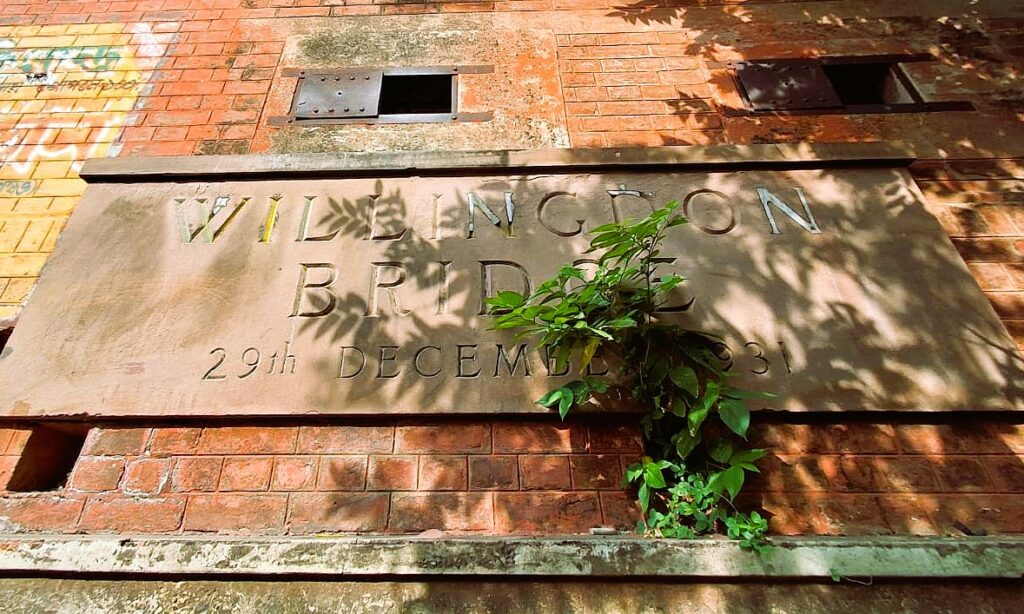

সিপ্লেন বেসের কথায় ফিরে আসা যাক আবার। ফ্লায়িং বোট যেহেতু নদী বা হ্রদে অবতরণ করে, তার কাছাকাছি একটি বেসের প্রয়োজন হয় সবসময়, যেখান থেকে যাত্রীরা যাতায়াত করতে পারবেন। বিংশ শতকের কুড়ি ও তিরিশের দশকের বছরগুলিতে, যখন হুগলি নদীতে স্থায়ী কোনও সিপ্লেন বেস তৈরি হয়নি, বিভিন্ন জায়গায় এসে নামত ফ্লায়িং বোট। তেমনই এক অস্থায়ী বেসের নামোল্লেখ পাওয়া যায় কোবাম-এর সূত্রে। অ্যালান কোবাম, বিশ্বখ্যাত ব্রিটিশ বৈমানিক, লন্ডন থেকে বিমানে পাড়ি দিয়েছিলেন সিডনিতে। যাওয়ার পথে, এলাহাবাদ থেকে ২৩ জুলাই ১৯২৬-এ আসেন কলকাতায়। ফ্লায়িং বোটের অবতরণ ঘটে হুগলি নদীর ‘বালি পিয়ার’ (Bally Pier)-এ। এই তথ্য থেকে বোঝা যায়, হাওড়ার বালিতে গঙ্গাতীরে একটি অস্থায়ী ফ্লায়িং বোট অবতরণ ক্ষেত্র ছিল তখন। প্রসঙ্গত, উইলিংডন ব্রিজ তখনও তৈরি হয়নি; ব্রিজটির উদ্বোধন হয় ১৯৩১-এর ডিসেম্বরে। সে-রাত কলকাতায় থেকে, পরেরদিন বালি হয়ে কোবাম পাড়ি দেন তৎকালীন বার্মার আকিয়াব শহরে (বর্তমান মায়ানমারের সিতওয়ে)। ফেরার পথেও, ২০ সেপ্টেম্বর কলকাতায় আসেন তিনি। পরবর্তীকালে কোবাম জানিয়েছিলেন, এই যাত্রায় নিরাপত্তার জন্যই সিপ্লেনকে বেছে নেওয়া হয়েছিল; কেন-না কলকাতা থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত পথে ভূমিতে অবতরণ করা প্রায় দুঃসাধ্য।

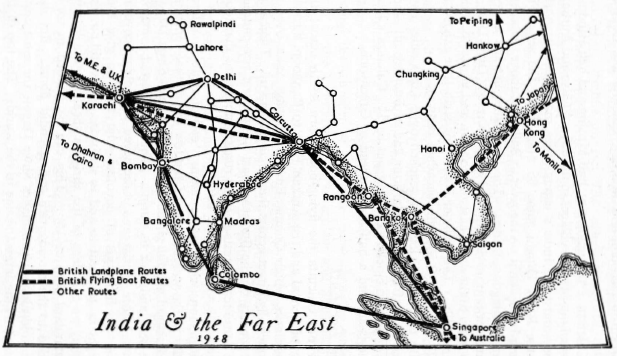

কোবামের অভিযানের প্রায় বছরখানেক পরে (১৯২৭) ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের তরফে পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়ায় বিমান চলাচলের পরিকল্পনা করা হয়। সেই পথেরই অংশ হিসেবে কলকাতা-রেঙ্গুনে সিপ্লেন সার্ভিস ও কলকাতায় একটি সিপ্লেন বেস তৈরির কথাও ভাবা হয়। যদিও সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয় আরও বছর দশেক পরে। এর মধ্যে, ১৯৩৩ সালে লন্ডন থেকে করাচি হয়ে কলকাতা পর্যন্ত এয়ারমেল সার্ভিস (ল্যান্ডপ্লেন) শুরু হয়ে গেছে। ১৯৩৫-এর এক সংবাদপত্রে কলকাতা থেকে নিউজিল্যান্ডের ফ্লায়িং বোট সার্ভিসের পরিকল্পনার কথা জানা যায়। তখনও কলকাতায় স্থায়ী কোনও সিপ্লেন বেস তৈরি হয়নি। প্রাথমিকভাবে কলকাতায় হুগলি নদীর বুকে ‘আকড়া রিচ’ (Akra Reach) নামক এক স্থানে সিপ্লেন বেস তৈরির কথা ভাবা হয়েছিল। সেইমতো বেশ খানিকটা কাজও এগোয়। কিন্তু পরবর্তীকালে বিবেচনা করে দেখা যায়, শহর কলকাতা থেকে আকড়ায় যাতায়াত খুব একটা সহজ হবে না। আকড়া অঞ্চলটি বজবজের নিকটবর্তী, কলকাতার দক্ষিণে অবস্থিত। শেষ পর্যন্ত আকড়ার পরিকল্পনা বাতিল করে, কলকাতার নিকটবর্তী উইলিংডন ব্রিজের ধারে, হাওড়া জেলার গঙ্গাপাড়ের উত্তরতম জনপদ, বালিকে নির্বাচন করা হয় সিপ্লেন বেস হিসেবে।

বালিতে সিপ্লেন বেস ছিল আগে থেকেই। আকড়ার পাশাপাশি, সিপ্লেন নামত সেখানেও। ২৮ অক্টোবর ১৯৩৭-এ সেটিকে ‘কাস্টমস এয়ারোড্রোম’ ঘোষণা করা হয়। ততদিনে ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ-এর পক্ষ থেকে কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুর হয়ে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত এয়ার মেল সার্ভিসের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে গেছে। প্রাথমিকভাবে প্রতি সপ্তাহে তিনটি ফ্লায়িং বোট যাতায়াত করবে কলকাতা-সিঙ্গাপুর রুটে। কয়েক মাস পরে, অস্ট্রেলিয়াতেও।

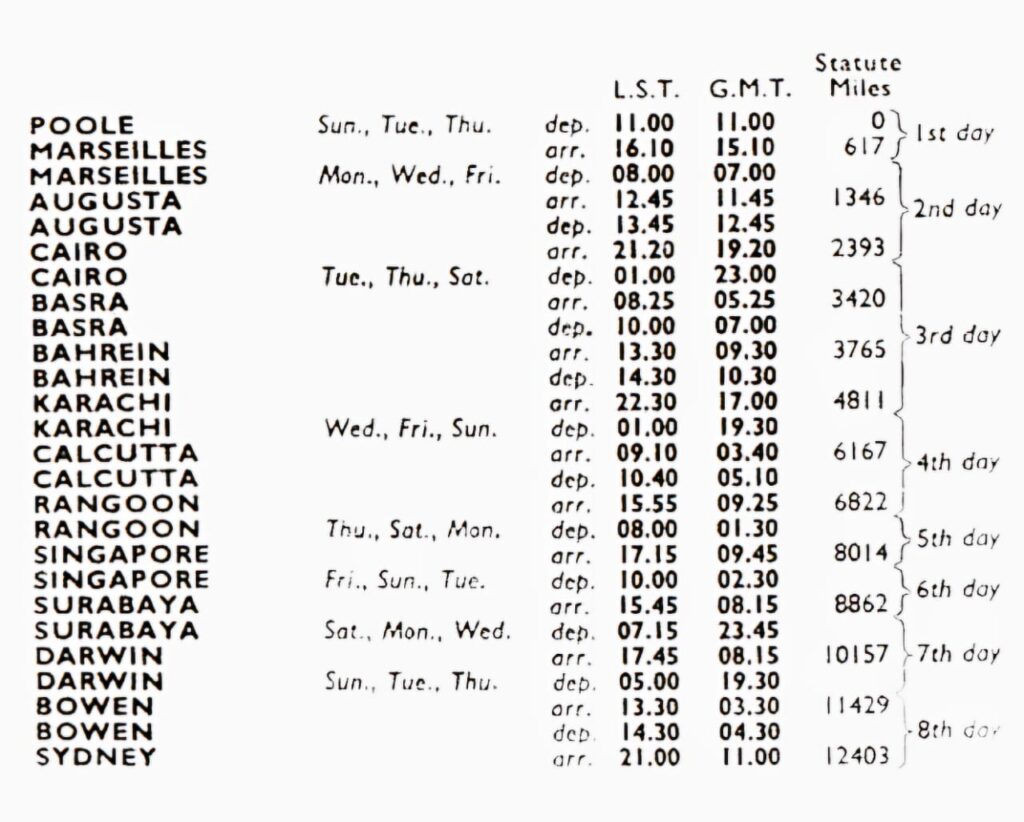

বিশ্বযুদ্ধের আগে, ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের তরফে মূলত শর্ট এস২৩ এম্পায়ার ফ্লায়িং বোট ব্যবহার করা হত। সেইমতো, ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮, ইংল্যান্ডের সাউথহ্যাম্পটন থেকে এয়ার মেল হিসেবে রওয়ানা দেয় ফ্লায়িং বোট ‘কুজি’ (Coogee)। করাচিতে এসে পৌঁছোয় ২২ ফেব্রুয়ারি। ওদিনই করাচি-উদয়পুর-গোয়ালিয়র-এলাহাবাদ হয়ে কলকাতায় অবতরণ। কলকাতা থেকে সিঙ্গাপুরে পৌঁছোয় ২৪ ফেব্রুয়ারি। কলকাতা-সিঙ্গাপুরের মধ্যবর্তী বেসগুলি ছিল আকিউব, রেঙ্গুন, সিয়াম ও পেনাং। আবার সিঙ্গাপুর থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি রওয়ানা দিয়ে, ৭ মার্চ সাউথহ্যাম্পটনে ফেরা। অন্যদিকে, সাউথহ্যাম্পটন থেকে অস্ট্রেলিয়া পর্যন্ত যাত্রা শুরু হয় জুলাই মাসে। সে-আমলের দীর্ঘতম ফ্লায়িং রুট ছিল এটিই; নয় দিনে প্রায় ১৩,০০০ মাইল যাত্রাপথ অতিক্রম করত ফ্লায়িং বোট (পথটি পরিচিত ছিল ‘ক্যাঙ্গারু রুট’ নামে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর এই পথ কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত হয় ও ‘হর্সশু রুট’ নাম পায়)। তবে টানা যাত্রা নয়, প্রত্যেকটি সিপ্লেন বেসে থেমে-থেমে। রাত্রে যাতায়াত ছিল নিষিদ্ধ। ফলে, রাতে থাকার জন্য নির্বাচিত হয়েছিল কয়েকটি বেস, যার মধ্যে অন্যতম ছিল কলকাতাও।

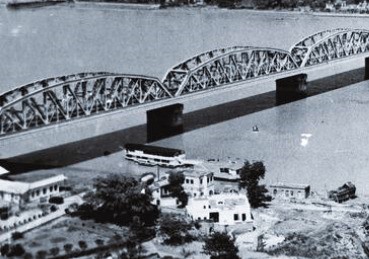

যাত্রাপথের জটিল তথ্যাদি ছেড়ে, এবার মন দেওয়া যাক ক্যালকাটা সিপ্লেন বেস অর্থাৎ বালি-তে। ‘The flying-boats alight on the river at Bally just above the seven-span Willingdon Bridge.’ উইলিংডন ব্রিজ তৈরি হওয়ার পরে (১৯৩১), সিপ্লেন বেসের ল্যান্ডমার্ক হিসেবে ব্যবহার হতে থাকে সেটিই। পাশাপাশি, কাস্টমস এয়ারোড্রোম হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পর বালি সিপ্লেন বেসের গুরুত্ব বেড়ে যায় অনেকখানি। সংস্কার করে আধুনিকীকরণ করা হয়, সেইসঙ্গে ব্যবস্থা করা হয় অন্যান্য পরিষেবারও। বিভিন্ন নথিতে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত হয়েছে বালি সিপ্লেন বেস— বালি রিচ, বালি এয়ার বেস, বালি ফ্লায়িং বোট বেস, বালি মেরিন বেস, উইলিংডন রিচ, বালি মেরিন এয়ারপোর্ট ইত্যাদি। বাংলায় ‘জলবিমান ঘাঁটি’-ও বলা হত।

ঠিক কোথায় অবস্থিত ছিল এই বেস? তৎকালীন সরকারি নথিতে উল্লিখিত সীমানা হল— ‘উত্তরে উইলিংডন ব্রিজ, পূর্বে হুগলি নদী, দক্ষিণে জিটি রোড, পঞ্চাননতলা, রেলওয়ে কোয়ার্টার ও পশ্চিমে জিটি রোড থেকে উইলিংডন ব্রিজে যাওয়ার রাস্তা’। বর্তমানে বালির যে-অঞ্চল ‘নিমতলা’ নামে পরিচিত, সেখানেই ছিল বেসটি। বালি ব্রিজ ধরে দক্ষিণেশ্বর থেকে বালির দিকে এলে, যেখানে ব্রিজ শেষ হচ্ছে, তার বামপাশে—গঙ্গাতীরে। হুগলি নদীর পশ্চিম পাড় অপেক্ষাকৃত গভীর হওয়ায়, সিপ্লেন বেস হিসেবে স্থান-নির্বাচনের যৌক্তিকতাও বোঝা যায়। এর একাংশে ১৯৩৮ সালে ভাগাড় ছিল, কিন্তু বছর দুয়েকের মধ্যেই সেসব পরিষ্কার করে উন্নতমানের লনে রূপান্তরিত করা হয়।

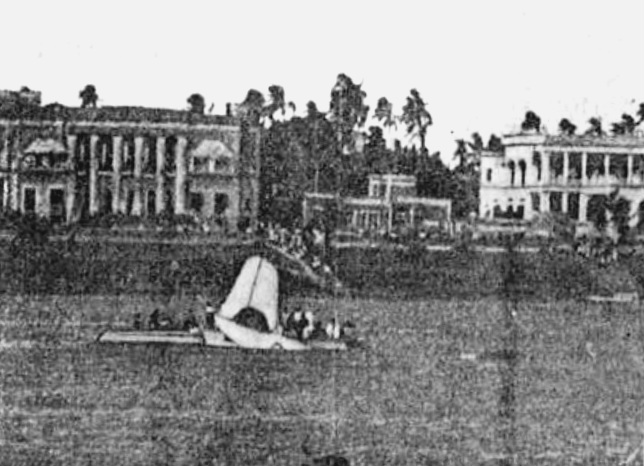

এবার বালি সিপ্লেন বেসের কার্যপদ্ধতি আলোচনা করা যাক। ফ্লায়িং বোট কলকাতার দিক থেকে উত্তরমুখী হয়ে, উইলিংডন ব্রিজ পেরিয়ে অবতরণ করত গঙ্গাবক্ষে— দক্ষিণেশ্বর ও উত্তরপাড়ার মাঝামাঝি। সেখানেই ভেসে থাকত দীর্ঘক্ষণ। বেসের নিজস্ব একটি হাউসবোট ছিল, নামটি খাঁটি বাঙালিয়ানায় ভরপুর— ‘সোনামুখী’ (এছাড়া ‘বিরকি’ নামে আরেক হাউসবোটের নামও পাওয়া যায়)। সেটি নোঙর করা থাকত নদীতে, উইলিংডন ব্রিজের পাশে, সিপ্লেন বেসে। যাবতীয় দাপ্তরিক কাজকর্ম হত সেখানেই। যাত্রীরা ফ্লায়িং বোট থেকে সরাসরি লঞ্চে উঠতেন, তারপর, লঞ্চটি মুখ ঘুরিয়ে এগিয়ে যেত উইলিংডন ব্রিজের দিকে। ব্রিজ পেরিয়ে, ডানদিকে সিপ্লেন বেসের জেটিতে ভিড়ত সেই লঞ্চ। সেখান থেকে যাত্রীরা প্রবেশ করতেন হাউসবোটে। এককালে রিসেপশন লাউঞ্জ হিসেবেও ব্যবহৃত হত সেটি, পরবর্তীতে গঙ্গার পাড়ে গড়ে ওঠে স্বতন্ত্র বেস।

বেসে পৌঁছে, জিটি রোড হয়ে উইলিংডন ব্রিজের মাধ্যমে কলকাতার উদ্দেশে রওয়ানা দিতেন যাত্রীরা। অন্যদিকে, কলকাতা থেকে আগত যাত্রীরা উইলিংডন ব্রিজের বালিপ্রান্তে এসে নামতেন। সেখানে ব্রিজ-সংলগ্ন একটি সিঁড়ি ছিল, যা দিয়ে নেমে এলে সরাসরি পৌঁছে যাওয়া যেত সিপ্লেন বেসে। বিকল্প পথ ছিল ব্রিজ-পরবর্তী রাস্তা ধরে, জিটি রোড হয়ে প্রবেশ। তারপর বেসে প্রয়োজনীয় কাজ সেরে, লঞ্চে চেপে ব্রিজের নিচ দিয়ে দক্ষিণেশ্বরের কাছে গঙ্গায় বিমানে ওঠা। যেসব যাত্রী কলকাতায় নামবেন না, তাঁরাও চলে আসতেন বেসে, খাবার হিসেবে দেওয়া হত ঠান্ডা লেমনেড ও স্যানডুইচ। ফ্লায়িং বোটে জ্বালানি ভরা হত বার্জ বা পেট্রোল লঞ্চের মাধ্যমে। তারপর, আবার পরবর্তী বেসের উদ্দেশে— এলাহাবাদ বা আকিউবের দিকে যাত্রা। সামগ্রিক পরিষেবা চলত ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের (পরবর্তীতে বিওএসি-র) তত্ত্বাবধানে। ফ্লায়িং বোটের নাইট স্টপ হলে, যাত্রীরা রাত্রিবাসের জন্য পাড়ি দিতেন কলকাতার গ্রেট ইস্টার্ন হোটেলে; পরেরদিন সকালে আবার ফিরে আসা। যতদিন বালি সিপ্লেন বেস সচল ছিল, সামান্য অদল-বদল ছাড়া পরিষেবার রূপরেখা ছিল মূলত এমনই।

তবে শুধু পরিষেবাই নয়, কয়েকটি বিমান-দুর্ঘটনার সঙ্গেও জড়িয়ে পড়ে বালি-দক্ষিণেশ্বর অঞ্চল। তার মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত দুর্ঘটনাটি ঘটেছিল ১২ জুন ১৯৩৯-এর বিকেলে। ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজের ফ্লায়িং বোট ‘সেঞ্চুরিয়ান’ (Centurion) নিউজিল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া থেকে ফিরতি পথে বালি সিপ্লেন বেসে অবতরণ করার সময় গঙ্গায় ডুবে যায়। সেই বিমানে ছিলেন চারজন যাত্রী, পাঁচজন ক্রু ও অসংখ্য ব্যাগবোঝাই চিঠিপত্র। কীভাবে ঘটেছিল সেই দুর্ঘটনা? জানা যায়, ব্রিজ পেরিয়ে জলে অবতরণ হয়েছিল স্বাভাবিকভাবেই। গতি ছিল ঘণ্টায় ১৬৬-১৭৫ কিলোমিটার। তীব্র হাওয়া বইছিল তখন। হাওয়ার দাপটে ফ্লায়িং বোটের লেজের দিকটি উঠে যায় এবং অগ্রভাগ ডুবে যায় জলে। প্লেনটি গতি কমিয়ে স্থির হয় উত্তরপাড়ার জয়কৃষ্ণ লাইব্রেরির সামনে। ক্যাপ্টেন সহ অন্যান্য ক্রু-রা সামান্য আহত হলেও সিঙ্গাপুর থেকে ওঠা জনৈক যাত্রী, উইলিয়াম কিনলকের পা ভেঙে যায়। তবে কারো প্রাণহানি ঘটেনি। দুর্ঘটনার অব্যবহিত পরেই উদ্ধারকারী লঞ্চ চলে আসায়, ১৬ মিনিটের মধ্যে ক্রু-সহ যাত্রীদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নিওয়ে যাওয়া সম্ভব হয়। ইতিমধ্যেই ফ্লায়িং বোটটি ডুবতে শুরু করে। লেজের অংশটি দীর্ঘক্ষণ ভাসমান থাকলেও, মাঝরাত্রে তলিয়ে যায় সেটিও। অনুসন্ধানের পর, চিঠির ৭৩টি ব্যাগ উদ্ধার করা যায় শেষ পর্যন্ত।

এমনই আরেক দুর্ঘটনা ঘটে ১৫ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৬ তারিখে। রেঙ্গুন থেকে কলকাতায় এসে, বালিতে গঙ্গাবক্ষে ল্যান্ড করে একটি সিপ্লেন। বার্জ বা পেট্রোল লঞ্চের সাহায্যে জ্বালানি ভরার সময় লঞ্চটিতে বিস্ফোরণ ঘটে ও সংলগ্ন প্লেনে আগুন ধরে যায়। একজন মারা যান ও ১৩ জন আহত হন, যদিও প্লেনের ক্রু-রা অক্ষতই ছিলেন। তলিয়ে যায় চিঠিপত্র-সম্বলিত সবকটি ব্যাগ।

এছাড়াও তীব্র গরমে সিপ্লেনগুলিতে সমস্যা হত প্রায়ই। টেক-অফ রান নেওয়ার সময়ও, ইঞ্জিন যথাযথ কাজ না-করায় যথাসময়ে লিফট নেওয়া যেত না। আবার স্টার্টিং পয়েন্টে ফিরে এসে নতুন করে শুরু করতে হত দৌড়। একটু ভুলচুক হলেই ওঠার সময় উইলিংডন ব্রিজে ধাক্কা খাওয়ার সম্ভাবনা ছিল প্রবল। সেসব ক্ষেত্রে ব্রিজের নিচ দিয়ে প্লেনটিকে চালিয়ে নিয়ে গিয়ে, অপরপ্রান্তে (দক্ষিণদিকে) পৌঁছে তারপর উড়ানের প্রস্তুতি নিতে হত। প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টিতেও স্থগিত হত যাত্রা। আবার শীতকালেও কুয়াশার জন্য সিপ্লেনের যাতায়াতে সমস্যা হত। সে-কারণে বালি বেসে একটি স্থায়ী আবহাওয়া পর্যবেক্ষণ বিভাগ গড়ে তোলা হয়েছিল। এমনকি, কুয়াশাচ্ছন্ন দিনগুলিতে বিমান নামার জন্য বিকল্প বেসের খোঁজও শুরু হয়েছিল একসময়। প্রসঙ্গত, ১৯৪৭ সালে বালির নিকটবর্তী কামারহাটি-তে একটি নতুন সিপ্লেন বেস গড়ে তোলার প্রস্তাব ওঠে। যদিও শেষ পর্যন্ত তা কার্যকর হয়নি।

একবার বালি থেকে বার্মার আকিয়ুবে যাওয়ার সময় প্রপেলার ও ইঞ্জিন খারাপ হয়ে যাওয়ায় একটি ফ্লায়িং বোট উত্তাল বঙ্গোপসাগরে নামতে বাধ্য হয়। তবে সবচেয়ে মজার ঘটনা ঘটেছিল ১৯৩৮-এর গোড়ায়। রয়্যাল এয়ার ফোর্সের একটি ফ্লায়িং বোট যখন গঙ্গার বুকে ভাসমান ছিল, একটা মরা ছাগল জলে ভাসতে ভাসতে এসে কোনোভাবে আটকে যায় ফ্লায়িং বোটটির নিচে। সেই মরা ছাগল নিয়েই বিমান পাড়ি দেয় আকিয়ুবের উদ্দেশে। দীর্ঘ ১১ ঘণ্টা পর, সেখানে পৌঁছে তবে আবিষ্কৃত হয় এই কাণ্ড।

১৯৩৯ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ায়, পালাবদল ঘটে বিমান পরিষেবাতেও। ঐতিহ্যবাহী ইম্পিরিয়াল এয়ারওয়েজ নবনির্মিত ব্রিটিশ ওভারসিজ এয়ারওয়েজ কর্পোরেশন (বিওএসি)-এর অঙ্গীভূত হয়। এরপর থেকে আলোচ্য পথে ল্যান্ডপ্লেন ও সিপ্লেন চলাচল করতে থাকে বিওএসি-র তত্ত্বাবধানেই। যুদ্ধ-পরিস্থিতির বদলের কারণে এয়ার রুটেরও অদল-বদল হয়, তার ছাপ পড়ে বালি সিপ্লেন বেসে। তবে বিশ্বযুদ্ধের সঙ্গে এই বেসটির যোগাযোগ অন্য কারণে উল্লেখযোগ্য। বলা ভাল, বছরদেড়েকের জন্য এক নতুন অধ্যায় রচিত হয় বালিতে।

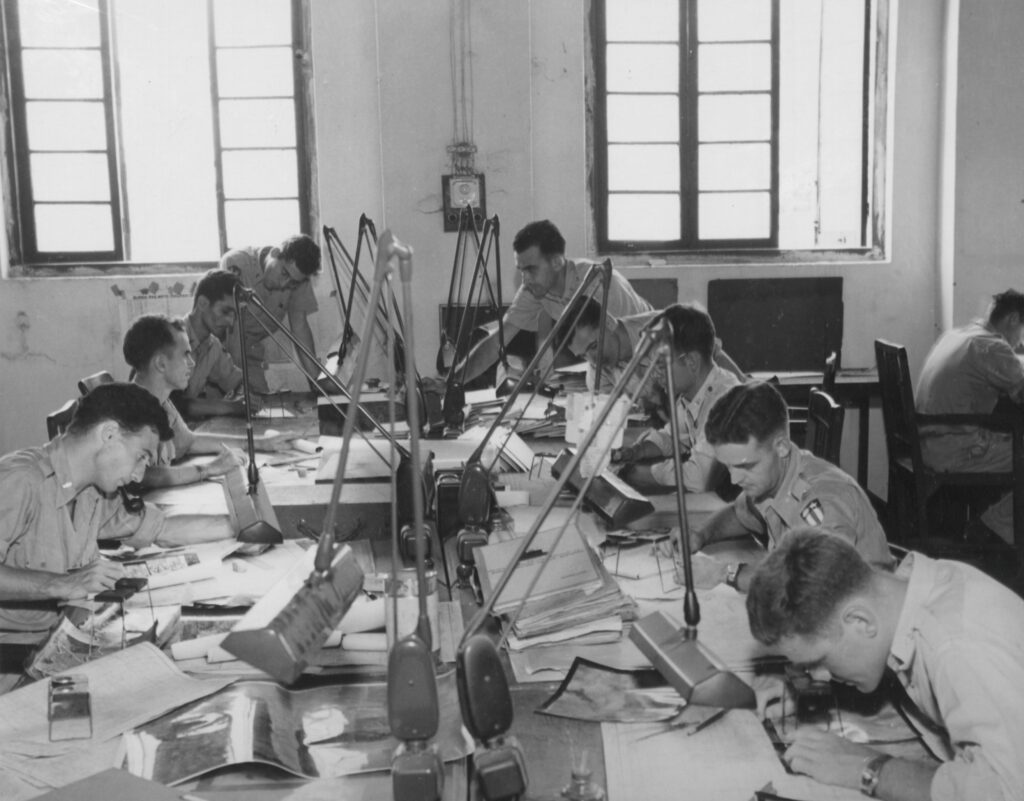

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন, ১৫ সেপ্টেম্বর ১৯৪৩-এ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আমেরিকান সেনাবাহিনীদের নিয়ে গঠিত হয় এইটথ ফটোগ্রাফিক রেকনেসেন্স গ্রুপ (8th Photographic Reconnaissance Group) বা এইটথ পিআরজি। চায়না-বার্মা-ইন্ডিয়া থিয়েটারের অধীনে, এই গ্রুপ ৩১ মার্চ ১৯৪৪-এ আসে ভারতে। কলকাতার নিকটবর্তী বালি সিপ্লেন বেসে গড়ে ওঠে তাদের হেডকোয়ার্টার। পিআরজি-র অধীনস্থ সেভেন্থ ফটো টেকনিকাল স্কোয়াড্রন (7th Photo Technical Squadron)-এরও বেস ছিল সেখানে। হুগলি নদী ও গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোডের মধ্যবর্তী অঞ্চলে, ক্যালকাটা কর্ড রেলওয়ে (সিসিআর) ব্রিজ-সংলগ্ন স্থান ছিল তাদের মূল বিচরণক্ষেত্র। ব্রিটিশ ও আমেরিকান সেনাবাহিনী কাজ করত যৌথভাবে।

এইটথ পিআরজি-র মূল দায়িত্ব ছিল বিমান থেকে তোলা ফটোগ্রাফ প্রসেস করা, টপোগ্রাফিক মানচিত্র বানানো, বিভিন্ন যুদ্ধক্ষেত্রের টার্গেট চার্ট নির্মাণ, ফটোগ্রাফ বিশ্লেষণ ইত্যাদি। হেডকোয়ার্টারের পাশাপাশি আর্মি ব্যারাক, ল্যাব এরিয়া, ট্রান্সপোর্টেশন বিল্ডিং, বেস চ্যাপেল, মেন’স ক্লাব, ক্যান্টিন ইত্যাদিও গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও, সৈন্যদের মনোরঞ্জনের জন্য ইউনাইটেড সার্ভিস অর্গানাইজেশনের তরফে বিভিন্ন বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানেরও ব্যবস্থা করা হত। সৈন্যরা প্রায়ই কলকাতার বিভিন্ন স্থানে বেড়াতে যেতেন, তাঁদের সুবাদে ক্যামেরাবন্দি হয়েছিল শহরের বেশ কিছু দৃশ্যও। বিশ্বযুদ্ধ আনুষ্ঠানিকভাবে শেষ হওয়ার পরও এইটথ পিআরজি বেশ কিছুদিন ছিল এখানে। অবশেষে, ৭ অক্টোবর ১৯৪৫, বালি সিপ্লেন বেস ছেড়ে যায় তারা।

ইতিমধ্যে, বিমান পরিবহনেও বড়োসড়ো বদল আসে। বিশ্বযুদ্ধের সময় রয়্যাল এয়ার ফোর্সের তরফে ‘সান্ড্যারল্যান্ড’ ফ্লায়িং বোটের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে বিওএসি যাত্রী পরিবহনের কাজে সান্ড্যারল্যান্ডকে (হাইথ) ব্যবহার করতে থাকে। এই ফ্লায়িং বোটের বিশেষত্ব ছিল, এতে ২২ জন যাত্রী যেতে পারতেন। ১৯৪৭-৪৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে কলকাতা-সিঙ্গাপুর হয়ে সিডনি যেতে সান্ড্যারল্যান্ডের সময় লাগত ৮ দিন, ভাড়া ছিল ৩০০ পাউন্ড। কলকাতা-লন্ডন যাত্রাপথে মিশরের কায়রো-ও ছুঁয়ে যেত বিমানটি।

বালি সিপ্লেন বেস সাক্ষী ছিল এক ঐতিহাসিক যাত্রারও। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু ততদিনে ‘নিখোঁজ’, দেশ-বিদেশে ধরা পড়েছেন আইএনএ-র সৈন্যরাও। রেঙ্গুন থেকে খবর আসে, ব্রিটিশ সরকার আইএনএ অফিসারদের বিরুদ্ধে মারাত্মক সব চার্জশিট পেশ করেছে। তাঁদের হয়ে মামলা লড়ার জন্য অনুরোধ জানানো হয় নেতাজির অগ্রজ শরৎচন্দ্র বসুকে (পেশাগতভাবে আইনজীবী ছিলেন)। জুলাই ১৯৪৬-এর মাঝামাঝি শরৎচন্দ্র বসু, তাঁর ছেলে শিশিরকুমার বসু ও পারিবারিক বন্ধু মনুভাই ভিমানি বালি সিপ্লেন বেস থেকে ফ্লায়িং বোটে চেপে পাড়ি দেন রেঙ্গুনে। সেখানে তাঁদের অভ্যর্থনা জানান আজাদ হিন্দ মুভমেন্টের শীর্ষব্যক্তিরা। এই যাত্রা সম্পর্কে শিশিরকুমার বসু লিখেছিলেন— ‘We took off for Rangoon in a large seaplane early one morning from the Hooghly river, from a spot just north of Calcutta close to the temple town of Dakshineswar. It was a very enjoyable flight.’

ধীরে ধীরে ঘনিয়ে আসতে থাকে শেষের দিন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময়, মূলত এয়ার ফোর্সের প্রয়োজনেই সর্বত্র ল্যান্ড এয়ারপোর্টের প্রভূত উন্নতি ঘটে। তৈরি হয় উন্নত মানের রানওয়ে। ফলে, সিপ্লেনের জনপ্রিয়তা কমতে থাকে দ্রুত। তারপরও বিওএসি তাদের সার্ভিস বজায় রেখেছিল বেশ কয়েকবছর। ল্যান্ডপ্লেনের তুলনায় সিপ্লেন মন্থর, জ্বালানি ও রক্ষণাবেক্ষণের খরচও বেশি। ১৯৪৯ সালে নিতে হয় চরম সেই সিদ্ধান্ত। ৯ আগস্ট বিওএসি-র নিউ দিল্লি অফিস ঘোষণা করে, আগস্টের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ইংল্যান্ড-ভারত-পূর্ব এশিয়া ফ্লায়িং বোট সার্ভিস বন্ধ করে দেওয়া হবে। কারণ হিসেবে দেখানো হয় অত্যধিক খরচকে। ওই মাসেই, ২৩ আগস্ট বিওএসি উক্ত রুটে নতুন ল্যান্ডপ্লেন ‘অ্যাগ্রোনট’ চালু করে, যার যাত্রীধারণ ক্ষমতা ছিল ৪০— ফ্লায়িং বোটের থেকে অনেকটাই বেশি।

১৯৪৯-এর ৩১ আগস্ট, চালু হওয়ার ১১ বছরের মাথায় আনুষ্ঠানিকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয় বালি সিপ্লেন বেস। সেদিন সকাল সাড়ে এগারোটা নাগাদ শেষ ফ্লায়িং বোট ‘পেভেন্সি’ রওয়ানা দেয় ব্রিটেনের উদ্দেশে। সেই বিষাদঘন মুহূর্তের সাক্ষী ছিলেন কলকাতাস্থিত ব্রিটেনের ডেপুটি হাই কমিশনার, অস্ট্রেলিয়ার ট্রেড কমিশনার, কলকাতার পুলিশ কমিশনার, পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের আইজি সহ ৪০ জন অতিথি। হাউসবোট ‘সোনামুখী’-তে আয়োজিত সমাপ্তি অনুষ্ঠানে, ফ্লায়িং বোটের মিনিয়েচার দিয়ে সাজানো একটি কেক কাটা হয়। যে ১২৫ জন কর্মী বালি বেসে চাকরি করতেন (এই সংখ্যা থেকে বেসটির গুরুত্ব অনুমিত হয়), তাঁদের অন্য বিভাগে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। ইতি ঘটে ফেব্রুয়ারি ১৯৩৮ থেকে ধারাবাহিকভাবে চলা কর্মকাণ্ডের।

এখন কী অবস্থা বালি সিপ্লেন বেসের? খোঁজ নিতে হাজির হয়েছিলাম নির্দিষ্ট স্থানে (জুন ২০২৪)। যেখানে বেসটি অবস্থিত ছিল, ঠিক সেই জায়গাতেই নির্মিত হয়েছে নিবেদিতা সেতু (২০০৪-০৭)। ফলে তার আগে ওখানে সিপ্লেন বেসের কোনো চিহ্ন অবশিষ্ট ছিল কিনা, তা অজানা। স্থানীয়দের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, নিবেদিতা সেতু নির্মাণের সময় দু-একটি কোয়ার্টার ভাঙা পড়েছিল। তার খানিক দূরে এখনও দু-তিনটি জরাজীর্ণ বাড়ি বর্তমান, যেগুলির পরিচিতি স্থানীয়দের কাছে ‘রেল কোয়ার্টার’ হিসেবেই। সেই বাড়িগুলির বিভিন্ন অংশে তন্নতন্ন করে খুঁজেও বিওএসি বা সিপ্লেন বেসের কোনো চিহ্ন বা ফলক খুঁজে পাইনি। অনুমান করা যায়, ভগ্নপ্রায় বাড়িগুলি সিপ্লেন বেসেরই অংশ— পরে রেল কর্তৃক অধিগৃহীত হয়; যেহেতু বেসের দক্ষিণ সীমায় একটি রেল কোয়ার্টার ছিল আগে থেকেই। তবে এ নিছকই সম্ভাবনা, প্রাচীন ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখেও কোনো সিদ্ধান্তে আসা সম্ভব হয়নি।

বর্তমানে সিপ্লেন বেস সংলগ্ন জায়গাটি একপ্রকার ভাগাড়ের চেহারা নিয়েছে (ওই স্থানে ভাগাড় ছিল ১৯৩৮-এর আগেও; সম্ভবত বেসটি পরিত্যক্ত হওয়ার পর আগের অবস্থায় ফিরে যায়)। বালি ব্রিজ ও নিবেদিতা সেতুর পিলারে নিচে যত্রতত্র বর্জ্য ছড়ানো। হাউসবোট যেখানে ভিড়ত, সেই জেটির চিহ্নমাত্র নেই। বস্তুত, নিবেদিতা সেতু নির্মাণের সময় অঞ্চলটির ভূগোল পালটে যায় অনেকটাই। তারপরও, বালি ব্রিজ থেকে নিচে তাকালে বেসটির স্থান অনুমান করা যায়। হতাশাও জাগে, এককালের আন্তর্জাতিক সিপ্লেন অবতরণ ক্ষেত্রটির এমন পরিচয়হীনতা দেখে।

শুরুর বছরে অর্থাৎ ১৯৩৮ সালেই ২৯০টি সিপ্লেন এসেছিল বালিতে। ১৯৪০ সালে সপ্তাহে পাঁচটি বিওএসি-র বিমান কলকাতায় এলে, দুটিমাত্র নামত দমদমে, বাকি তিনটিই এখানে। শুধু বিমান পরিষেবাই নয়, বালি সিপ্লেন বেসের সঙ্গে জড়িয়ে বিশ্বযুদ্ধের ইতিহাসও। এমন এক স্থান স্রেফ মুছে গেছে মানুষের স্মৃতি থেকে। গঙ্গার বুকে আজ আর কোনও সিপ্লেন নামে না। খোদ বালির অধিবাসীরাও কি এই অতীত সম্পর্কে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল? পর্বতপ্রমাণ বিস্মৃতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে, ইতিহাসের দিকে একবার চোখ ফেরানোর চেষ্টা করা গেল। মনে রাখার দায়িত্ব পাঠকের…

গ্রন্থ ও পত্র-পত্রিকা ঋণ:

Air Accident: Flying Boat Sinks, Waikato Times, 13 June 1939

Aren’t such records vital in educating our children?, The Courier and Adviser, 11 may, 1995

Asiatic Review New Series, Vol. 33, 1937

Australia and Back – Alan Cobham 1926, airwaysmuseum.com

Bally Marine Base Closed Down, The Indian Express, 3 September 1949

BOAC Newsletter, No. 44, November 1949

Boac 1945-48 Routes Gb-australia, pprune.org

Brian Cassidy, Flying Empires: Short ‘C’ class Empire flying boats, Queens Parade Press, 1999

Charles Woodley, Flying Boats: Air Travel in the Golden Age, History Press, 2018

Classic Airliner, Imperial Airways, 2013

Cobham in Calcutta; Next Stop Is Delhi, The Border Cities Star, 20 Sept. 1926

Eric Holloway, The Stars are My Friends. United Kingdom: Serendipity, 2005

Eric Woods, From Flying Boats to Flying Jets: Flying in the Formative Years of BOAC, 1946-1972. United Kingdom: Airlife Pub., 1997

Far East Air Operations 1942-1945. United Kingdom: Pen & Sword Aviation, 2014

Flying Boat Catches Fire And Sanks, The Indian Express, 28 February 1946

Flying Boat Service From Calcutta to N. Z. Envisaged, Hawera Star, 27 February 1935

Flying Boat/Seaplane Service In British India, past-india.com

Highways of the Air: An Account of the Growth and Development of the Air Routes of the British Commonwealth. United Kingdom: M. Mason; agents: Day & Mason, 1948

Imperial Airways: the East, www.nzstamps.org.uk

Imperial Air Route: Indian Proposals, The Sydney Morning Herald, 19 August 1927

Indian Skyways; the Aviation Journal of Asia, Volume 3, Issues 2-12, 1949

Innaguration of New Empire Air Mail Service, The Civil & Military Gazette, 28 January 1938

Kamarhati, Calcutta: proposed flying boat base, The National Archives, Kew

Mail From Sunken Centurion, THe Sydney Morning Herald, 17 June 1939

Mr Alan Cobham’s Flight, The Pioneer Mail, 30 July 1926

New Air Mail Schedules, The Sydney Morning Herald, 19 March 1938

New Airlines For Far East Service, The Indian Express, 11 August 1949

Newsletter. BOAC, United Kingdom, n.p., 1940

One Propeller Lost, Other Damaged and Engines Disabled, R. A. F. Flying Boat Drops Into the Sea, The Calgary Daily Herald, 12 March 1938

Phillip E Sims, Adventurous Empires: The Story of the Short Empire Flying Boats. N.p.: Pen & Sword Books, 2013

Report on the Maritime Trade of Bengal, India: n.p., 1938

Report on the Progress of Civil Aviation in India. India: Manager of Publications, 1936

Report on the Progress of Civil Aviation In India 1938-39, India: Manager of Publications, 1940

R E G Davies, British Airways: An Airline and Its Aircraft, Vol 1: 1919-1939, The Imperial Years, Paladwr Press, 2005

Sea Plane Catches Fire & Sinks In Hooghly, The Indian Express, 16 February 1946

Sisir Kumar Bose, Subhas And Sarat: An Intimate Memoir of the Bose Brothers, ALEPH Book Company, 2016

Stanley Reed, The Indian Year Book 1941-42, Vol 28, Bennett, Coleman $ Co. Ltd., 1942

Strange Incidents, The Sydney Morning Herald, 18 January 1938

Sugata Bose, Asia After Europe: Imagining a Continent in the Long Twentieth Century, United Kingdom: Harvard University Press, 2024

The Calcutta Gazette, Bengal Government Press, 6 September 1939

The Saturday Review. United Kingdom: Chawton Publishing Company, 1936

V E Mearles edited, Highways of the Air; an Account of the Growth and Development of the Air Routes of the British Commonwealth, London, 1948

Vyte Klisauskaite, How The Short Calcutta Revolutionized Imperial Airways’ Flights To India, Simple Flying, 2023

W F Craven and J L Cate Edited, The Army Air Forces in World War II, vol. 4, Washington DC, 1983

7th Photo Technical Squadron: 8th Reconnaissance Group, cbi-theater.com

8th Reconnaissance Group, military-history.fandom.com

বিশেষ কৃতজ্ঞতা:

The British Library, New Work Public Libray, The U.S. National Archives and Records Administration, North Lincolnshire Council, National Aerospace Library, UK

জন্ম ১৯৯৪, বেলঘরিয়ায়। কবি, প্রাবন্ধিক ও স্বাধীন গবেষক। প্রকাশিত বই: বেলঘরিয়ার ইতিহাস সন্ধানে (২০১৬), আত্মানং বিদ্ধি (২০১৮), বাংলার ব্রত (২০২২), অবাঙ্মনসগোচর (২০২৩), বাংলার কাব্য ও মানচিত্রে উত্তর চব্বিশ পরগনা ও হুগলি জেলার গঙ্গা-তীরবর্তী জনপদ (২০২৩) ইত্যাদি। সম্পাদিত বই: না যাইয়ো যমের দুয়ার (ভ্রাতৃদ্বিতীয়া-বিষয়ক প্রথম বাংলা গ্রন্থ), দেশভাগ এবং (নির্বাচিত কবিতা ও গানের সংকলন), সুবিমল বসাক রচনাসংগ্রহ (২ খণ্ড)।

6 Responses

অসাধারন তথ্য সমৃদ্ধ লেখা। কর্মসূত্রে বালিতে যাতায়াত করি পাঁচ বছর। এই ইতিহাস এতদিন অজানা ছিল। অনেক পরিশ্রমের ফসল এই লেখা তার যথাযথ মূল্য পাবে পাঠক মহলে এই আশা রাখি।

Excellent article. Commendable research work. Loved it.

একটা তথ্য অজানা রয়ে গেল এবং অসম্পূর্ণ লাগছে হুগলি নদীতে অনেক জুট মিল ছিল তার মধ্যে একটি জুট মিল ছিল লাডল জুট মিল বা আমেরিকান জুট মিল সেই জুট মিলের পাশেও কিন্তু এয়ারপোর্ট থেকে এসে প্লেন নাবত এটা আমার বাবা দাদুদের মুখে শোনা

বালিতে জন্ম, বেড়ে ওঠা, জন্মস্থানের গৌরবের কথা শুনলে গর্ব হয় বৈকি!

ভারি ভাল লেখা । পুরনো দস্তাবেজ ঘেঁটে এবং চাক্ষুষ গবেষণা করে এ ধরণের লেখা সত্যি পড়ে ভাল লাগে । তন্ময় – ধন্যবাদ আপনাকে

Dear Mr Tanmoy Bhattacharya

Need to talk to you on Sea Lane service at Bally.