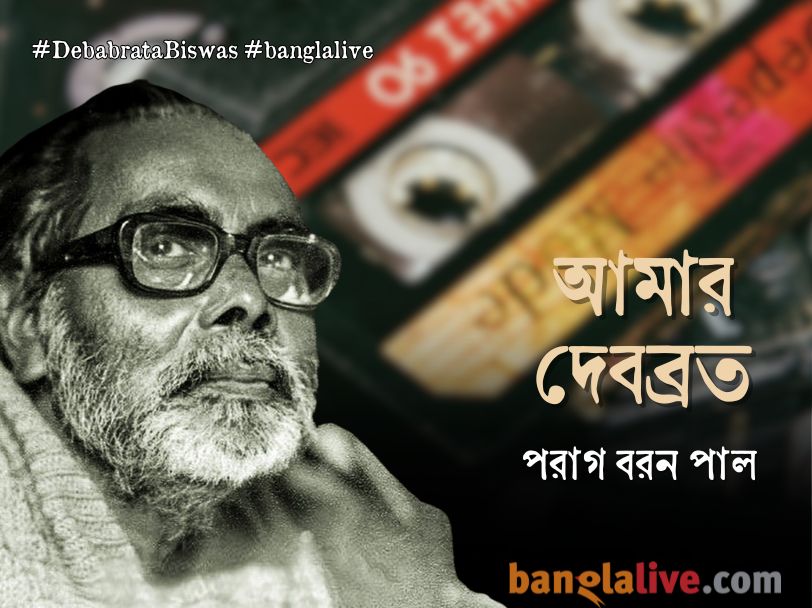

সালটা ছিল ১৯৭৩। আমি ক্লাস টু। দেবব্রত বিশ্বাসের (Debabrata Biswas) সঙ্গে সেই প্রথম মুখোমুখি।

মুখোমুখি হওয়ার ঢের আগে থেকেই অবশ্য আমাদের আলাপ। তবে একতরফা। হ্যাঁ, আলাপ ছিল শুধুই আমার দিক থেকে।

যে-সময়ের কথা বলছি – তা আমার সম্পূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মনে আছে বললে যেমন ঘোরতর মিথ্যাভাষণের দায়ে পড়তে হবে; আবার কিছুই মনে নেই বললেও তা হবে সমান অসত্য। এসময়ের অনেক কথাই আমার মা বাবা এবং দুই দাদার(প্রধানত বড়দা) কাছে শোনা। তাঁদের স্মৃতিকথন এবং আমার স্মৃতি রোমন্থন- এই দুই সূত্র থেকেই আপাতত পুনর্গঠন করার চেষ্টা করছি দেবব্রত বিশ্বাসের সান্নিধ্যে কাটানো আমার ছোটবেলার দিনগুলোকে।

যখন থেকে আমার জ্ঞান হয়েছে- তখন থেকেই নাকি আমার ধ্যানে-ভাবে ছিলেন দেবব্রত। রেডিওতে ওঁর গান বাজলেই আমি নাকি দৌড়ে গিয়ে রেডিও-র সামনে বসে পড়তাম। অন্য সবার মতো আমারও ধারণা ছিল রেডিও-র ভেতরে বসেই শিল্পীরা গানবাজনা করেন। কিন্তু রেডিও-র পেছন দিকটা স্রেফ খোলা বারণ বলেই তাঁদের সঙ্গে আমাদের দেখা হচ্ছে না-নইলে আর আটকাচ্ছিল কোথায়! তবে যাই হোক, দেখা না হলেও সবারই বেশ একটা চেহারা মনে মনে কল্পনা করে নিয়েছিলাম সেই বয়েসে। বলতে বাধা নেই- হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের চেহারা যেমনটি ভেবেছিলাম প্রায় তেমনই দেখতে তাঁকে। কিন্তু দেবব্রত বিশ্বাসের ক্ষেত্রে একথা একেবারেই খাটেনি।

আমার গণনাট্য সংঘ করা বাবার কাছে মাঝে মাঝে গল্প শুনতাম-জর্জ বিশ্বাস মোটর সাইকেলে চড়ে বাঘের মতো অমুক জনসভায় এলেন, তারপর ‘অবাক পৃথিবী’ গাইলেন স্টেজে উঠে… ইত্যাদি ইত্যাদি। এইসব শুনে-টুনে আমার কেমন যেন ধারণা হয়েছিল – দেবব্রত বিশ্বাস একজন জোয়ান গুঁফো বাজখাঁই টাইপের লোক(গোঁফ বাদ দিলে ওঁর যৌবনের চেহারার সাথে অবশ্য এটার খুব একটা অমিল নেই, কিন্তু সে-চেহারা তো আর আমাদের প্রজন্ম দেখেনি)। ধারণাটা তৈরি হবার পেছনে ঐ জলদগম্ভীর গলাটারও বেশ ভাল একটা অবদান ছিল। যাই হোক, প্রথম ওঁকে দেখে কিছুই মিলল না। প্রথমত, আমি ভেবেছিলাম ওঁর বয়স আমার থেকে বেশি বটে, কিন্তু ঐ আমার দাদা-টাদার মতো। দ্বিতীয়ত, কেন জানি না, ভেবেছিলাম উনি নির্ঘাত কোট-প্যান্টলুন পরে পাইপ টানেন। কোনটাই মিলল না।

কিন্তু কেন গিয়েছিলাম দেবব্রত বিশ্বাসের কাছে? এর উত্তর আমার তীব্র দেবব্রত-ভক্তির মধ্যে লুকিয়ে আছে। শুধু রেডিওতে গান শোনাই নয়, আমার সর্বক্ষণের আলোচনার বিষয়ও নাকি ছিলেন উনিই।

মাকে জিজ্ঞাসা করতাম- ‘দেবব্রত আমাদের বাড়ি আসে না কেন?’ বা ‘দেবব্রত-র মায়ের সঙ্গে তোমার আলাপ নেই?’ সারাক্ষণ রেডিওয় শোনা ওঁর গানই চিৎকার করে গাইতাম। আমার এই প্রবল দেবব্রতামি-তে অতিষ্ঠ হয়ে আমার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়া বড়দা অবশেষে একদিন আমায় নিয়ে গেল ট্র্যায়াঙ্গুলার পার্কের সেই বাড়িটায়। এবং ঢুকেই, যা বললাম – আমার আক্কেল গুড়ুম।

তখন থেকে এই গানটা আমি আর একবারও পুরোটা গাইনি। কারণ দেবব্রত বিশ্বাস কথাটি এখানে যেভাবে বলেছেন, যে ভাব ফুটিয়েছেন, সুরের ছোট্ট ছোট্ট মুড়কিগুলো যে নিপুণতায় ছুঁয়েছেন-তার সমতুল কিছু আমি এ-জন্মে খুব কম শুনেছি।

এরপর উনি কথা শুরু করলেন আমার সঙ্গে আপনি-আপনি করে(সকলকেই তাই করতেন)। এ-কথা সে-কথার পর শুরু হল গান। আমি, মনে আছে, প্রথমে গেয়েছিলাম ‘হে মোর দেবতা, ভরিয়া এ দেহ প্রাণ।’ এখানে একটু প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে বলে রাখি-যখন একটু বড় হলাম, কথাগুলোর মানে যৎ কিঞ্চিৎ বুঝতে শিখলাম, সুরের চলনগুলো কানে একটু একটু করে ধরা দিল – তখন থেকে এই গানটা আমি আর একবারও পুরোটা গাইনি। কারণ দেবব্রত বিশ্বাস কথাটি এখানে যেভাবে বলেছেন, যে ভাব ফুটিয়েছেন, সুরের ছোট্ট ছোট্ট মুড়কিগুলো যে নিপুণতায় ছুঁয়েছেন-তার সমতুল কিছু আমি এ-জন্মে খুব কম শুনেছি। প্রতিবারই তাই ঐ অবধি গেয়ে, ‘প্রাণ’ কথাটাকে টেনে হেঁচড়ে ঐ রকম করে গাওয়ার চেষ্টায় বিফল হয়ে হাল ছেড়ে দিয়েছি।

যাক গে, যা বলছিলাম। আমার গলায় তিন-চারটে গান শুনে উনি বললেন – ‘আপনি কি শিশুমহল বা গল্পদাদুর আসরে গান করেন?’(এগুলো তখনকার রেডিও-অনুষ্ঠানের নাম, টিভি তখনও আসেনি) করি না শুনে বললেন, ‘বেশ, বিশ্বাসদাদুর আসরে গাইবেন এরপর।’ মনে হল, ওঁর একটু পছন্দই হয়েছে গান শুনে।

ক’দিন পরেই ডাক পড়ল। রবীন্দ্রসদনে অনুষ্ঠান। দেবব্রত বিশ্বাসের ইচ্ছে- আমাকে নিয়ে মঞ্চে উঠবেন, আমি দু-তিনটে গান গাইব শুরুতে, তারপর উনি গাইবেন। আমি অতটা গুরুত্ব বুঝিনি ব্যাপারটার। কিন্তু আমার মা-বাবা দাদাদের উচ্ছ্বাস দেখে বুঝলাম, কিছু একটা ঘটেছে।

এইরকম অনুষ্ঠান বেশ কয়েকটি করেছেন উনি আমায় নিয়ে। শুরুতে আমায় পরিচয় করাতেন ‘ইনি একজন দ্বিতীয় শ্রেণীর গায়ক, অর্থাৎ ক্লাস টু-তে পড়েন।’- এই বলে। তারপর আমার জন্য বরাদ্দ থাকত তিনটি গান। স্বভাবসিদ্ধ উচ্চারণে ও ভঙ্গিমায় উনি ঘোষণা করতেন- “আগে ছোট দেবব্রত’র গান শোনেন, তারপর বুড়ো দেবব্রত গাইবেন।’

পাশাপাশি চলছিল রোববার সকালের ওঁর বাড়ি যাওয়া, নতুন গান শোনা, শেখা ইত্যাদি। তবে ‘আসুন শেখাই’ বলে সেরকম ধরে বেঁধে শেখাননি কখনও। বরং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গানটার ব্যাখ্যা যেভাবে করতেন, যেভাবে সুরটা লাগাতে, বা কোনও একটা বিশেষ শব্দ যেভাবে বলতেন – সেগুলোই মনে দাগ কাটতো বেশি।

পাশাপাশি চলছিল রোববার সকালের ওঁর বাড়ি যাওয়া, নতুন গান শোনা, শেখা ইত্যাদি। তবে ‘আসুন শেখাই’ বলে সেরকম ধরে বেঁধে শেখাননি কখনও। বরং কথাবার্তার মধ্য দিয়ে গানটার ব্যাখ্যা যেভাবে করতেন, যেভাবে সুরটা লাগাতে, বা কোনও একটা বিশেষ শব্দ যেভাবে বলতেন – সেগুলোই মনে দাগ কাটতো বেশি। আর এইসব করে কখন যেন দেখতে পেতাম – গানটা শিখিয়ে ফেলেছেন আমায়।

আমার ছোটবেলায় শোনা কোনও রেকর্ডেই ছিল না অথচ উনি বসে শিখিয়েছিলেন এমন তিনটি গানের কথা এই মুহূর্তে মনে পড়ছে। ‘শ্রাবণ মেঘের আধেক দুয়ার ঐ খোলা’, ‘পুব হাওয়াতে দেয় দোলা’ আর ‘এ যে মোর আবরণ, ঘুচাতে কতক্ষণ’ – এই তিন নম্বর গানটি ‘রাজা’ নাটকের গান। জীবনে দ্বিতীয় কারও মুখে এই গানটি আমি শুনিনি। কী যে অসাধারণ গানটি! আর কী অনয়াস দক্ষতায় যে উনি গাইতেন!

আমার ক্লাস টু থেকে ক্লাস এইট – এই সময়টায় আমি ওঁকে পেয়েছি। কত যে বিখ্যাত মানুষজনকে ঐ বাড়িতে দেখেছি তখন! সুবীর সেনকে দেখেছি, দেখেছি কিশোরী অবস্থায় ইন্দ্রাণী সেনকে, দীর্ঘদেহী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, এমনকি একদিন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়কেও দেখেছি। আমার বেশ মনে আছে, একদিন গিয়ে দেখলাম ওঁর ডানপাশের খাটের ওপর একটি শোয়ানো টেপরেকর্ডার রাখা। আমার দাদাকে বললেন, ‘এইডা আমারে দিয়্যা গেছেন…’ বলে একজনের নাম বললেন। ‘বলেছেন আপনে যত খুশি গান এডায় টেপ কইর্যা রাখেন, আমি পরে আইস্যা লইয়া যামু।’ সেই টেপরেকর্ডারে কীভাবে ‘রেকর্ড’ আর ‘প্লে’ একসঙ্গে টিপে রেকর্ড করতে হয়, গান শেষ হবার পর প্রথমে ‘পজ’ টিপে তারপর ‘স্টপ’ টিপতে হয়- সেসব শিখে ফেললাম আমি। এরপর একটা দীর্ঘসময় ধরে যখনই ওঁর কাছে যেতাম, আমার কাজ ছিল ঐ বোতাম টিপে ওঁর গান রেকর্ড করা- যেটা আমি খুব আনন্দ করে খেলাচ্ছলে করতাম। উনি মারা যাওয়ার পর এই রেকর্ডিংগুলোই রি-মাষ্টার করে প্রকাশিত হতে শুরু করল, এবং এখনও হয়ে চলেছে। এগুলো শুনলেই আমার প্রতিবার মনে হয়, আহাহা, সাউন্ড রেকর্ডিষ্ট হিসেবে জীবনে প্রথম ও শেষবারের মতো আমার করা এই অমর কীর্তি ইতিহাসে লেখা রইল না! এই রেকর্ডিংগুলো না থাকলে ওঁর গলায় অনেক গানই আমাদের না শোনা থেকে যেত।

তারপর অস্ফুটে বললেন – ‘পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে!’ আবার স্তব্ধতা। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, ‘শোনেন, একটা কথা কই। আপনার গলা ভাঙা শুরু হইছে, এইবার গলা চেঞ্জ হইবো। মানে আপনারে আমি আর ছোট দেবব্রত ডাকতে পারুম না। আপনি এবার বড়- পরাগ বরন হয়্যা যাবেন।’

শেষ করব ওঁর কাছ থেকে পাওয়া আমার জীবনের অন্যতম সেরা মুহূর্তটির কথা বলে। তখন আমি একটু বড়, সেভেন বা ক্লাস এইট। অনেকদিন পর সে-বছর আবার দেবব্রত বিশ্বাসের রেকর্ড বেরিয়েছিল সুপার-সেভেন ফর্ম্যাটে, অর্থাৎ দেখতে ছোট ই.পি রেকর্ডের মতো, কিন্তু চালাতে হবে এল.পি-র মতো তেত্রিশ স্পিডে। রেকর্ডটি বাড়িতে এসে গেছে, বেশ কয়েকবার শুনেছি। তারপর গিয়েছি ওঁর বাড়িতে, জানতে চাইলেন নতুন কী গান শিখেছি। আমি ঐ রেকর্ডেরই তিনটে গান পরপর শোনালাম- ‘দিয়ে গেনু বসন্তের এই গানখানি’, ‘মন যে বলে চিনি চিনি’ আর ‘আমার শেষ পারানির কড়ি কণ্ঠে নিলেম গান’ – শেষ গানটি যখন শেষ হল তখন একটু-একটু সন্ধে হয়ে এসেছে। গান শেষের পর স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর অস্ফুটে বললেন – ‘পার হব কি নাই হব তার খবর কে রাখে!’ আবার স্তব্ধতা। তারপর একটু সামলে নিয়ে বললেন, ‘শোনেন, একটা কথা কই। আপনার গলা ভাঙা শুরু হইছে, এইবার গলা চেঞ্জ হইবো। মানে আপনারে আমি আর ছোট দেবব্রত ডাকতে পারুম না। আপনি এবার বড়- পরাগ বরন হয়্যা যাবেন।’ আবার একটু চুপচাপ। আমার মা গিয়েছিলেন সঙ্গে। মা তাড়াতাড়ি বলতে গেলেন, ‘নানা, তাতে কি আছে…’ ইত্যাদি। হাত তুলে থামালেন মা’কে। তারপর বললেন, ‘আপনি এক্কেরে আমার মতো কইর্যা গান করতাসেন। করবেন না। আমার কাছ থেকে ভাবটা, উপলব্ধিটা গ্রহণ করেন। তারপর নিজের মতো কইর্যা গান।’

প্রায়ান্ধকার ঘরে বসে জলদমন্ত্র স্বরে বলা সেই কথাগুলো আজও কানে বাজে।

গলা ভারি হয়ে এসেছে আমাদের। বিভূতিভূষণের বাংলা ধার করে বলতে গেলে ‘গলার কাছে কী একটা পুঁটুলি পাকাইয়া উঠিয়াছে।’

আসলে একই বটগাছ আমাদের দুজনের মধ্যেই ঝুরি ছড়িয়েছে যে!

পেছন ফিরে তাকালে বুঝতে পারি – তখন আমি ওঁর প্রতিটি কথা, উচ্চারণ সবকিছু হুবহু নকল করে গাইবার চেষ্টা করতাম এটা যেমন সত্য; তেমনি নিজের ছত্রছায়া থেকে কাউকে বেরিয়ে গিয়ে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়াতে বলতে গেলে কাউকে যে বিরাট বড়মাপের মানুষ হতে হয় – সেটাও অব্যর্থ সত্যি। যখন এই মহামনীষীর সান্নিধ্যে এসেছিলাম তখন কিছু বোঝার বয়স হয়নি আমার। এখন কিছুটা বুঝতে পারি কতখানি সমৃদ্ধ হয়েছি, কতটা ঋদ্ধ হয়েছি আমি এই বিরাট বটের ছায়ায় এসে। আমি ধন্য।

এখনও চোখ বুজলেই দেখতে পাই সেই বাড়িটা – ঢোকার মুখে ছোট্ট একটু মিনি-উঠোন, অনন্তদার হাসিমুখ পেরিয়ে ঘরটায় ঢুকে হারমোনিয়ামের ওপারে বসে থাকা দেবব্রত বিশ্বাস। ওঁর আর এক প্রিয় ছাত্র অরুণ গঙ্গোপাধ্যায়, আমার অরুণদা, এই সেদিন আমায় নিয়ে গেলেন ঐ বড়িটাতে। দু’জনে মিলে অনেক পুরোনো দিনের জাবর কাটলাম ওখানে বসে। একটা সময়ে দুজনেই বুঝতে পারলাম – গলা ভারি হয়ে এসেছে আমাদের। বিভূতিভূষণের বাংলা ধার করে বলতে গেলে ‘গলার কাছে কী একটা পুঁটুলি পাকাইয়া উঠিয়াছে।’

আসলে একই বটগাছ আমাদের দুজনের মধ্যেই ঝুরি ছড়িয়েছে যে!

পেশাগতভাবে ডাক্তার ও নেশাগতভাবে গায়ক।