(Spin)

মৌলিক কণার এক ধর্ম হল স্পিন, ঠিক একশো বছর আগে তা আবিষ্কার হয়েছিল। পড়ার বইতে লেখা থাকে স্টার্ন-গার্লাক পরীক্ষা থেকে ইলেকট্রনের স্পিনের অস্তিত্ব প্রমাণ করা যায়। পরীক্ষাটা যে দু’জন করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রধান ছিলেন অটো স্টার্ন; তিনি পরে নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন। স্টার্ন এক বিশেষ রেকর্ডের অধিকারী। বিভিন্ন সময়ে তাঁর নামে মোট বিরাশিটি নোবেল মনোনয়ন জমা পড়েছিল, অন্য যে কোনও নোবেল পুরস্কারজয়ীর থেকে অনেক বেশি। পরীক্ষাটি করতে গিয়ে স্টার্ন ও তাঁর সহযোগী ওয়াল্টার গার্লাক যে যন্ত্র তৈরি করেছিলেন, তার উন্নত রূপটাকে আমরা সবাই চিনি, তা হল ম্যাগনেটিক রেজোন্যান্স ইমেজিং বা এমআরআই। স্টার্নরা কিন্তু আসলে স্পিনের কথা বলেননি। ইলেকট্রনের স্পিনের কথা আসে ১৯২৫ সালে। কিন্তু স্টার্নরা তাঁদের পরীক্ষাটি করেছিলেন ১৯২২ সালে। তাঁরা সত্যিই স্পিন আবিষ্কার করেছিলেন, কিন্তু অনেকদিন সে কথা বোঝা যায়নি। (Spin)

আরও পড়ুন: কিশোর আইনস্টাইন: কিছু সত্য কিছু মিথ

অটো স্টার্নের জন্ম ১৮৮৮ সালের ফেব্রুয়ারি ১৭, জার্মানির সোহারুতে। তাঁর বাবা অস্কার ছিলেন শস্য ব্যবসায়ী, মায়ের নাম ইউজেনিয়া। ১৯১২ সালে ব্রেসলাউ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে তিনি ভৌত রসায়ন বিষয়ে ডক্টরেট করেন। আইনস্টাইনের খ্যাতিতে আকৃষ্ট হয়ে তিনি প্রথমে প্রাগে চার্লস বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর সঙ্গে কাজে যোগ দেন। আইনস্টাইন যখন প্রাগ ছেড়ে জুরিখে যান, স্টার্নও তাঁর সঙ্গ ধরেন। সেই সময়েই তিনি পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে তাঁকে সৈন্যদলে যোগ দিতে হয়, তবে তার মধ্যেও তিনি পড়াশোনা চালিয়ে গিয়েছিলেন। যুদ্ধের পরে তিনি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয়ে মাক্স বর্নের সহকারী হিসাবে যোগ দেন। সেখানে তিনি ও তাঁর সঙ্গী গার্লাক তাঁদের বিখ্যাত পরীক্ষাটি করেছিলেন। (Spin)

আইনস্টাইন যখন প্রাগ ছেড়ে জুরিখে যান, স্টার্নও তাঁর সঙ্গ ধরেন। সেই সময়েই তিনি পদার্থবিজ্ঞানের মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন।

(Spin) পরীক্ষাটি বুঝতে গেলে আমাদের নিলস্ বোরের পরমাণু মডেলের কথা শুনে নিতে হবে। সেই মডেল অনুযায়ী ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের চারপাশে ঘোরে। ইলেকট্রনের আধান বা চার্জ আছে, সুতরাং সেই গতি নিশ্চয় একটা তড়িৎপ্রবাহের সৃষ্টি করে। তড়িৎপ্রবাহ চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করে, তড়িৎচুম্বক তৈরিতে তা ব্যবহার করা হয়। একইভাবে ইলেকট্রনের গতি একটা চৌম্বকক্ষেত্র সৃষ্টি করবে, ফলে পরমাণু চুম্বকের মতো ব্যবহার করবে। তার যে চৌম্বক ভ্রামক বা ম্যাগনেটিক মোমেন্ট সৃষ্টি হবে, বোরের তত্ত্ব থেকে তার মান নির্ণয় করা যায়। ইলেকট্রনগুলো কতকগুলো শেল বা খোলকে থাকে। বোরের মডেলের কিছুটা উন্নতিসাধন করেন আর্নল্ড সমারফেল্ড। তিনি বলেন যদি কোনও পরমাণুর উপরে চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করা হয়, তাহলে ইলেকট্রনের আবর্তনতল চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে নির্দিষ্ট কয়েকটি মাত্র কোণ করবে। একে বলা হয় স্পেস কোয়ান্টাইজেশন। (Spin)

আরও পড়ুন: ভারতের প্রথম আধুনিক মহিলা চিকিৎসক আনন্দী যোশি

(Spin) স্টার্ন প্রথম প্রথম বোরের মডেলকে পছন্দ করতেন না; তিনি ১৯১৩ সালে সিদ্ধান্ত করেছিলেন যে বোর ঠিক প্রমাণিত হলে তাঁরা পদার্থবিজ্ঞানের জগৎ ছেড়ে দেবেন। পরে স্টার্ন তাঁর মত পাল্টে বোরের মডেল নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। তিনি বুঝতে পারলেন যে সমস্ত পরমাণুর গঠন হাইড্রোজেনের মতো, অর্থাৎ যাদের সব থেকে বাইরের খোলকে একটা ইলেকট্রন আছে, তাদের উপর চৌম্বকক্ষেত্র প্রয়োগ করলে ইলেকট্রনের আবর্তনতল তার সঙ্গে দু’টি কোণ করতে পারে। প্রথম ক্ষেত্রে চৌম্বক ভ্রামকটি চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে সমান্তরালভাবে থাকবে অর্থাৎ দু’জনেই একদিকে মুখ করে থাকবে। দ্বিতীয়ক্ষেত্রে তারা বিষমান্তরাল ভাবে(anti-parallel) থাকবে, দু’জনে ঠিক বিপরীতদিকে মুখ করে থাকবে। (Spin)

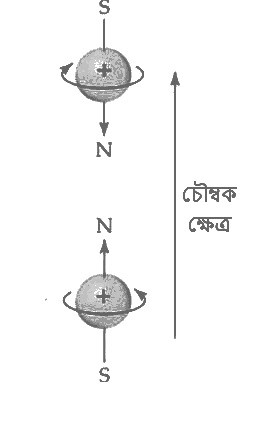

নিচের ছবি থেকে বিষয়টা পরিষ্কার হবে। পরমাণুতে ইলেকট্রনের আবর্তনের ফলে সে উত্তর(N) ও দক্ষিণ(S) মেরুযুক্ত চুম্বকের মতো কাজ করবে। সেই ক্ষুদ্র চুম্বক ও বাইরের চৌম্বক ক্ষেত্র নিচের পরমাণুর মতো বিপরীত মুখ করে থাকবে নয়তো উপরের পরমাণুর মতো একই দিকে মুখ করে থাকবে। দুই ক্ষেত্রে চৌম্বকক্ষেত্র পরমাণুর উপরে আলাদা আলাদা বল প্রয়োগ করবে, ফলে তাদের হয়তো আলাদা করা সম্ভব হবে না। তাহলে স্পেস কোয়ান্টাইজেশন সত্যিই ঘটে কী না তা প্রমাণ হবে। শুধু তাই নয়, বলের পরিমাণ নির্ণয় করে চৌম্বক ভ্রামকের মানও নির্ণয় করা যাবে। পরমাণু চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে লম্বভাবে থাকতে পারে কী না তা নিয়ে অবশ্য বিজ্ঞানীরা নিঃসন্দেহ ছিলেন না। (Spin)

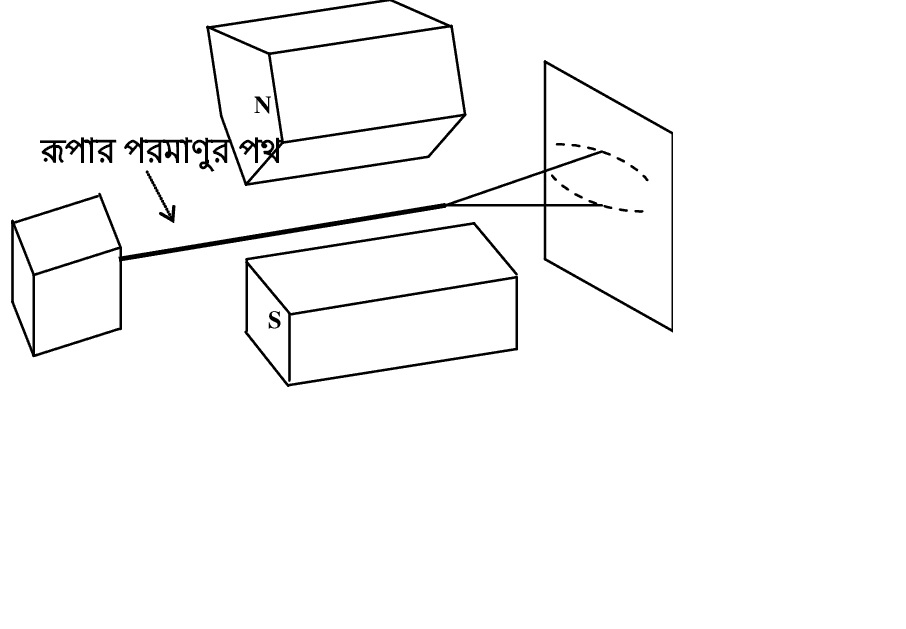

স্টার্ন অণু ও পরমাণুকে রশ্মির মতো ব্যবহার করে গ্যাসের কণাদের বেগ মাপার পদ্ধতি আবিষ্কার করেছিলেন। একটা চুল্লিতে যদি কোনও মৌলিক পদার্থকে গরম করা হয় তাহলে তার পরমাণুগুলি বেরিয়ে আসে। চুল্লির একটা সরু ছিদ্র আছে, তার সামনে একটা দেওয়াল বা বিভাজক রাখা হল। বিভাজকের অন্য পাশে একটা বায়ুশূন্য কক্ষ। যে পরমাণুগুলি চুল্লি ও দেয়ালের ছিদ্র দু’টি দিয়েই বেরোতে পারবে, তারা সবাই ওই বায়ুশূন্য কক্ষ দিয়ে মোটামুটি একই সরলরেখা বরাবর যাবে। এই পদ্ধতিটা আবিষ্কার করেছিলেন ফরাসি বিজ্ঞানী লুই দু’নোয়ের; স্টার্ন তাকে অনেক উন্নত করেছিলেন। তিনি বুঝলেন এই পদ্ধতি ব্যবহার করে স্পেস কোয়ান্টাইজেশন দেখা সম্ভব। তিনি কথাটা প্রথম তুলেছিলেন বর্নের কাছে, কিন্তু বর্ন বলেন স্পেস কোয়ান্টাইজেশন ইলেকট্রনের গতিবিধি হিসাব রাখার জন্য একটা পদ্ধতি মাত্র, বাস্তবে তার অস্তিত্ব পাওয়া যাবে না। পরে পিটার ডিবাইও গার্লাককে একই কথা বলেছিলেন। কিন্তু স্টার্ন দমে যাননি; তিনি সঙ্গী পেলেন ওয়াল্টার গার্লাককে। দীর্ঘদিন পরিশ্রম করে তাঁরা একটা যন্ত্র বানিয়েছিলেন। আমরা নিচের ছবিতে তাঁদের যন্ত্রের একটা সহজরূপ দেখিয়েছি। (Spin)

পরীক্ষাতে রূপার পরমাণু ব্যবহার করা হয়েছিল। বাঁদিকের উৎস থেকে রূপার পরমাণুগুলি রশ্মি বা বিমের আকারে বেরিয়ে আসছে। উত্তর(N) ও দক্ষিণ(S) দুই চুম্বক মেরুর মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় তা চৌম্বক ক্ষেত্রের সমান্তরাল ও বিষমান্তরাল এই দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাচ্ছে। চৌম্বক ক্ষেত্রটি অসমসত্ত্ব (inhomogeneous) হওয়া প্রয়োজন, সেইজন্য চুম্বকের উত্তর মেরুটিকে কীলকাকার নেওয়া হয়েছে। সমান্তরাল ও বিষমান্তরাল অভিমুখের পরমাণুর উপর চৌম্বক ক্ষেত্র ভিন্ন ভিন্ন বল প্রয়োগ করছে, ফলে পর্দাতে রূপার পরমাণুগুলি দু’টি পরষ্পর বিচ্ছিন্ন রেখাতে গিয়ে পড়ছে। যদি স্পেস কোয়ান্টাইজেশনের অস্তিত্ব না থাকত, তাহলে পরমাণুগুলি শুধুমাত্র সমান্তরাল ও বিষমান্তরাল নয়, মাঝের যে কোনও কোণেও অবস্থান করতে পারত। সেক্ষেত্রে দুই পাশের দুই রেখার মাঝেও রূপার পরমাণু গিয়ে পড়ত এবং পর্দাতে একটা চওড়া ছোপ দেখা যেত। যদি পরমাণু চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে লম্বভাবে অবস্থান করতে পারত তাহলে মাঝেও একটা রেখা পাওয়া যেত। পরীক্ষা থেকে বোঝা গেল তাও সম্ভব নয়। দুই রেখার মাঝের দূরত্ব মেপে রূপার পরমাণুর চৌম্বক ভ্রামকের মানও পাওয়া গেল, এবং তা বোরের মাপের সঙ্গে মিলে গেল। (Spin)

এখানে একটা মজার গল্প বলি। প্রথমে স্টার্ন ও গার্লাক বায়ুশূন্য বাক্সের মধ্যের একটা পাতের উপরেই রূপার পরমাণুগুলি ফেলছিলেন। পরীক্ষার পরে সেই পাতটিকে বার করে এনে গার্লাক তাতে রূপার কোনও চিহ্ন দেখতে পাচ্ছিলেন না, তিনি স্টার্নকে সেটি দেখতে দেন। স্টার্ন খুব কাছ থেকে দেখতে গিয়ে দেখলেন যে রূপার চিহ্ন আস্তে আস্তে কালো হয়ে ফুটে উঠল। তিনি লিখছেন যে তিনি খুব চুরুট খেতেন। তাঁর মাইনে ছিল খুব কম, সেজন্য সস্তার চুরুট ছাড়া গতি নেই। সস্তার চুরুটে গন্ধক থাকে, তাঁর নিঃশ্বাসের সঙ্গে সেই গন্ধক গিয়ে রূপার সঙ্গে বিক্রিয়া করে কালো রঙের সিলভার সালফাইড যৌগ গঠন করেছে। এর পর থেকে তাঁরা ফটোগ্রাফিক প্লেট ব্যবহার শুরু করেন। (Spin)

আরও পড়ুন: সাহিত্যানুরাগী সত্যেন্দ্রনাথ বসু

এই পরীক্ষার পরে স্পেস কোয়ান্টাইজেশন নিয়ে কোনও সন্দেহের অবকাশ রইল না। আইনস্টাইন, বোর সহ বহু বিজ্ঞানী তাঁদের পরীক্ষার প্রশংসা করেন। উলফগ্যাং পাউলি মজা করে বলেন যে এবার বোরের মডেলে অবিশ্বাসী স্টার্নও তাঁর মত পরিবর্তন করতে বাধ্য হবেন। আমাদের কাহিনি কিন্তু শেষ হয়নি। ১৯২৫ সালে ওয়ার্নার হাইজেনবার্গ ও পরের বছর এরউইন শ্রয়ডিঙ্গার পৃথকভাবে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মূল সমীকরণ আবিষ্কার করেন। তখন বোঝা গেল স্টার্ন-গার্লাক পরীক্ষাতে রূপার যে বিশেষ ইলেকট্রনটির কক্ষপথের উপর চৌম্বকক্ষেত্র কাজ করেছে, তার কৌণিক ভরবেগ আসলে শূন্য। কৌণিক ভরবেগ শূন্য হলে চৌম্বক ভ্রামকও শূন্য হবে, সুতরাং চৌম্বকক্ষেত্রের সঙ্গে তার কোনও ক্রিয়াপ্রতিক্রিয়ার সম্ভাবনা নেই। স্টার্ন ও গার্লাক যে রূপার পরমাণুগুলিকে চৌম্বক ক্ষেত্রে দু’ভাগে ভাগ হয়ে যেতে দেখেছিলেন তার জন্য দায়ী আসলে ইলেকট্রনের স্পিন। (Spin)

স্পিনকেও আমরা এক ধরনের কৌণিক ভরবেগ বলতে পারি। তার জন্য ইলেকট্রনেরও একটি চৌম্বক ভ্রামক থাকে। স্টার্ন ও গার্লাক স্পিনের জন্য যে স্পেস কোয়ান্টাইজেশন হয় তা দেখতে পেয়েছিলেন। ইলেকট্রনের স্পিনের মান হল স্টার্ন ও গার্লাক যা ধরেছিলেন, তার ঠিক অর্ধেক। তাহলে তাঁদের পরীক্ষাতে পাওয়া দুই রেখার মধ্যের দূরত্ব অর্ধেক হওয়া উচিত ছিল, তা হয়নি কেন? তার কারণ ইলেকট্রনের চৌম্বক ভ্রামক পেতে গেলে দুই দিয়ে গুণ করতে হয়; কেন সে কথা অবশ্য তখন বোঝা যায়নি। পল ডিরাক আপেক্ষিকতা ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যাকে মিলিয়ে ১৯২৮ সালে যে সমীকরণ আবিষ্কার করেন, তা থেকেই এর ব্যাখ্যা পাওয়া যায়। ঘটনাচক্রেই স্টার্ন ও গার্লাকের হিসাব পরীক্ষার সঙ্গে মিলে গিয়েছিল। (Spin)

আরও পড়ুন: পরিকাঠামো: ডিজিটাল পরিকাঠামো ও বিশ্বায়ন

পরবর্তীকালে স্টার্ন ও গার্লাকের তৈরি যন্ত্রের বহু উন্নতি করা হয়েছে। ১৯৩৩ সালে স্টার্ন ও রাগনার ফ্রিশ প্রায় একই পদ্ধতিতে প্রোটনের চৌম্বক ভ্রামক নির্ণয় করেন। ১৯৪৩ সালে স্টার্নের নোবেল পুরস্কারে সেই কথার উল্লেখ করা হয়েছিল, স্পেস কোয়ান্টাইজেশনের উল্লেখ ছিল না। ইতিমধ্যে অবশ্য ইহুদি স্টার্নকে নাৎসিদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে জার্মানি ছেড়ে আমেরিকা চলে যেতে হয়েছিল। এমন কি হতে পারে যে স্টার্ন ও গার্লাক তাঁদের পরীক্ষার ব্যাখ্যাতে যে ভুল করেছিলেন তার জন্যই নোবেল কমিটি সেই পরীক্ষার উল্লেখ করেনি? কমিটির পক্ষে বক্তৃতাতে কিন্তু কমিটির জনৈক সদস্য সেই পরীক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেছিলেন। ইলেকট্রনের মতো প্রোটন ও নিউট্রনেরও চৌম্বক ভ্রামক থাকে। ১৯৩৪ সালে স্টার্ন নিউট্রনের চৌম্বক ভ্রামকের মানও নির্ণয় করেছিলেন। প্রোটন ও নিউট্রনের চৌম্বক ভ্রামকের যে মান পাওয়া গিয়েছিলে, তা তখনকার তত্ত্ব দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায়নি। অনেক বছর পরে বোঝা যায় প্রোটন ও নিউট্রন আসলে মৌলিক কণা নয়, তারা তিনটি কোয়ার্ক নামের কণা দিয়ে তৈরি। (Spin)

বিখ্যাত পরীক্ষাটি শেষ হওয়ার আগেই স্টার্ন ফ্রাঙ্কফুর্ট ছেড়েছিলেন। প্রথমে তিনি রস্টক বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দেন, সেখান থেকে ফ্রাঙ্কফুর্টে এসে তিনি পরীক্ষাতে অংশ নিয়েছিলেন। অল্প দিন পরেই তিনি হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন ও সেখানে পরমাণু রশ্মির নতুন এক ল্যাবরেটরি তৈরি করেন। হিটলার ক্ষমতায় আসায় ইহুদি স্টার্নের চাকরি গিয়েছিল। তিনি চলে যান আমেরিকা, সেখানে পিটসবার্গে কার্নেগি ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজিতে তাঁর জন্য এক নতুন পদ সৃষ্টি করা হয়েছিল। সেখান থেকেই তিনি নোবেল পুরস্কারটি পেয়েছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে অবসর নিয়েছিলেন তিনি। জীবনে আর জার্মানিতে ফেরেননি। ১৯৬৯ সালে ১৭ আগস্ট তাঁর মৃত্যু হয়। (Spin)

অল্প দিন পরেই তিনি হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দিয়েছিলেন ও সেখানে পরমাণু রশ্মির নতুন এক ল্যাবরেটরি তৈরি করেন। হিটলার ক্ষমতায় আসায় ইহুদি স্টার্নের চাকরি গিয়েছিল।

স্পিন মৌলিক কণার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক ধর্ম, কিন্তু সেটি আবিষ্কারের জন্য কাউকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়নি। তার কারণ সম্ভবত এই যে অনেক বিজ্ঞানী নানা সময় স্পিনের কথা বলেছেন, কিন্তু তা নানা কারণে প্রচার পায়নি। আবার স্টার্নরা সেটি আবিষ্কার করেও বুঝতে পারেননি। উলফগ্যাং পাউলি পরমাণুর ধর্ম ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ১৯২৪ সালে এক নতুন কোয়ান্টাম সংখ্যার কথা বলেন। র্যালফ ক্রনিগ তাঁকে বলেন যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণি, অর্থাৎ সে পৃথিবীর মতোই নিজের অক্ষের চারদিকে পাক খায়, এ কথা ধরে নিলে এর ব্যাখ্যা সম্ভব। পাউলি তাঁর কথাকে উড়িয়ে দেন। সত্যেন্দ্রনাথ বসু সেই বছরই তাঁর বিখ্যাত গবেষণাপত্রে ফোটনের স্পিনের কথা বলেছিলেন। আমরা জানি আইনস্টাইন সেটির জার্মান অনুবাদ করে ছাপতে পাঠান। তখন তিনি সেই স্পিনের কথাটা বাদ দিয়ে দেন। আর্থার কম্পটন ১৯২১ সালেই স্পিনের কথা বলেছিলেন, কিন্তু তা বিশেষ প্রচার পায়নি। (Spin)

১৯২৫ সালে হল্যান্ডের লেইডেন বিশ্ববিদ্যালয়ে পল এহরেনফেস্টের দুই ছাত্র জর্জ উহ্লেনবেক ও স্যামুয়েল গৌডস্মিট পাউলিকে ক্রনিগ যা বলেছিলেন, সেই কথাই তাঁদের শিক্ষককে বলেন। এহ্রেনফেস্ট তাঁদের প্রবন্ধের আকারে লিখে তাঁকে জমা দিতে বলেন। হল্যান্ডের দিকপাল পদার্থবিজ্ঞানী হেন্ড্রিক লরেঞ্জ চিরায়ত পদার্থবিদ্যাতে ইলেকট্রন তত্ত্বের জন্য বিখ্যাত ছিলেন, এহ্রেনফেস্ট দুই ছাত্রকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে বলেন। লরেঞ্জ তখনও লেইডেনে সপ্তাহে একদিন ক্লাস নেন, ক্লাসের পরে উহ্লেনবেক ও গৌডস্মিট তাঁকে তাঁদের তত্ত্বের কথা বলেন। লরেঞ্জ বলেন তিনি ভেবে দেখবেন। (Spin)

পরের সপ্তাহে লরেঞ্জ তাঁদের একতাড়া অঙ্ক দেখান, বলেন যে ইলেকট্রনের ঘূর্ণি থেকে যদি পাউলির কোয়ান্টাম সংখ্যা ব্যাখ্যা করতে হয়, তাহলে ইলেকট্রনের বাইরের তলের বেগ আলোর থেকে অনেক বেশি হতে হবে। হতাশ দুই ছাত্র শিক্ষকের কাছে গিয়ে বলেন যে লরেঞ্জ তাঁদের তত্ত্ব যে ভুল তা দেখিয়ে দিয়েছেন, কারণ বিশেষ আপেক্ষিকতা অনুসারে আলোর থেকে বেশি বেগ সম্ভব নয়। এহ্রেনফেস্ট বলেন যে তিনি সেই গবেষণাপত্র আগেই ছাপতে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ‘তোমরা দু’জনেই তরুণ, একটা বোকামি তোমরা করতেই পারো।’ পাউলির মতোই এহ্রেনফেস্টও প্রথমেই এই সমস্যাটা বুঝেছিলেন, কিন্তু তিনি আরো বুঝেছিলেন যে যখন প্রকৃত তত্ত্ব আসবে, তখন এই সমস্যা থাকবে না। বাস্তবে ঘটবেও তাই। আমরা এখন জানি যে স্পিন ইলেকট্রনের মূলগত ধর্ম, তার সঙ্গে ইলেকট্রনের ঘূর্ণির কোনও সম্পর্ক নেই। আমাদের সাধারণ জগতের কোনও ছবি দিয়ে তাকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। (Spin)

চিত্র ঋণ- লেখক ও মিডিয়াম ডট কম

গৌতম গঙ্গোপাধ্যায় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক। তিনি বর্তমানে সত্যেন্দ্রনাথ বসু প্রতিষ্ঠিত বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিব। বাংলায় বিজ্ঞান বিষয়ে লিখতে ভালোবাসেন। প্রকাশিত গ্রন্থের মধ্যে আছে সত্যেন্দ্রনাথের একটি ছোট জীবনী।