(Abala Basu)

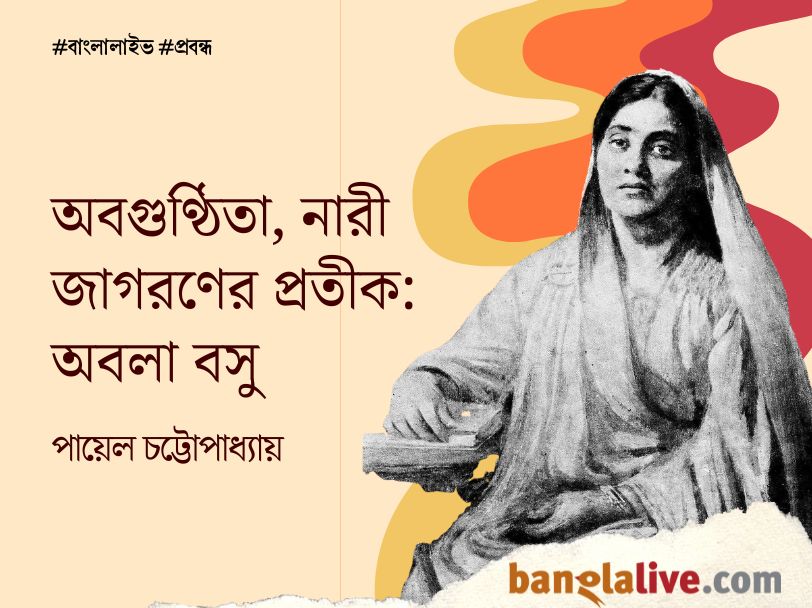

নারীমুক্তি এবং সেই সংক্রান্ত যাবতীয় আন্দোলনের শেকড় রয়েছে অতীতেই। বহু প্রতিভাময়ী, বিস্ময়নারীরা জন্মেছেন এই বাংলায়। তাঁদের জীবনের ব্রতই ছিল সমাজে নারীদের অবস্থান বদলানো। আলোর মশালের মতো করে তাঁরা এগিয়ে নিয়ে গেছেন নিজেদের সদর্থক ভাবনা। তেমনই এক আলোকময়ী নারী ছিলেন অবলা বসু। লেডি অবলা বসু নামেও তিনি পরিচিত। বিজ্ঞানসাধক ডঃ জগদীশচন্দ্র বসুর সহধর্মিনী। অবলা বসুর কৃতিত্ব স্বামীর বিপুল প্রতিভার আড়ালেই থেকেছে সবসময়। (Abala Basu)

বিদায় অভিশাপ: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

তবে ইতিহাসের অলি-গলিতে, আড়ালে যেসব মহীয়সী নারীদের অবদানের কথা খুঁজে পাওয়া যায়, তিনি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জন্মের প্রায় ৪৫ বছর পর জন্মেছিলেন অবলা দাশ। পৃথিবীর বুকে নারীদের অবস্থান পাল্টানোর ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের তৈরি করা পথেই হেঁটেছিলেন। স্বেচ্ছায়, নিজের উদ্যোগে। নারী ও শিশুদের জীবনপথ সুগম হলেই আগামী দিনের সমাজ আলোকিত হবে, এই বিশ্বাস নিয়েই এগিয়ে গেছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, নারীসমাজের অবরুদ্ধ জীবন ও শিক্ষাসংকট সামাজিক অন্ধকারের কেন্দ্র, তা দূর করার ক্ষেত্রে এগিয়ে আসতে হবে মেয়েদেরই। সেই কাজ তিনি করেছিলেন পরম মমতায়। (Abala Basu)

বাংলাদেশের বিক্রমপুরের টাঙ্গীবাড়ি থানার তেলিরবাগ গ্রামে জন্ম অবলা দাশের। ১৮৬৫ সালের ৮ই আগস্ট তাঁর জন্ম। বাবা দুর্গামোহন দাশ, মা ব্রহ্মময়ী দেবী। বাবা দুর্গামোহন দাশ সেই সময় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম কর্তাব্যক্তি ছিলেন। পেশায় ব্যারিস্টার। নারীশিক্ষার ব্যাপারে উদার মনোভাবাপন্ন। অবলা বসু তখন অবলা দাশ। পড়াশোনায় বরাবর আগ্রহ ছিল তাঁর। প্রাথমিক শিক্ষাজীবন শুরু হয় বরিশালে। অল্পকালের মধ্যেই দুর্গামোহন দাশ পরিবার নিয়ে চলে আসেন কলকাতায়। কলকাতার বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় এবং পরবর্তীতে বেথুন স্কুলে ভর্তি হয়েছিলেন অবলা। মেয়ে পড়াশোনায় আগ্রহী। মেধাবী। বাবা চাইলেন ডাক্তারি পড়ুক মেয়ে। এদিকে তখনও কলকাতা মেডিকেল কলেজ মেয়েদের ডাক্তারি পড়ার অনুমতি দেয় না। বাবার ইচ্ছের প্রতি সম্মান এবং মেধাবী মেয়ের আগ্রহ, অবলা দাশ পাড়ি দিলেন মাদ্রাজ। ডাক্তারি পড়া শুরু করেছিলেন। মাসিক কুড়ি টাকা স্কলারশিপ পেতেন তিনি। (Abala Basu)

মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন এল অ্যালেন.ডি.আবরু। অবলা সেখানে থাকতেন জেনসেন পরিবারে। বাবা দুর্গা মোহন দাশের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী।

মাদ্রাজে তাঁর সঙ্গী ছিলেন এল অ্যালেন.ডি.আবরু। অবলা সেখানে থাকতেন জেনসেন পরিবারে। বাবা দুর্গা মোহন দাশের প্রিয়তম বন্ধু ছিলেন শিবনাথ শাস্ত্রী। বন্ধুকন্যার প্রতিভার বিষয় নিয়ে নিশ্চিত শিবনাথ শাস্ত্রী মাদ্রাজে চিঠি লিখে উৎসাহ দিতেন। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন—

“তুমি জেনসেনদের বাড়িতে স্থান পাইয়াছ শুনিয়া আমি যে কী আহ্লাদিত হইয়াছি তাহা বলিতে পারি না, তোমার বাবা নিশ্চিন্ত হইলেন, আমরাও নিশ্চিন্ত হইলাম। তুমি এখন অবাধে পড়াশোনা কর। মধ্যে মধ্যে এখানকার বন্ধুদের জন্য মন কেমন করিবে, কিন্তু তখন আপনার কর্তব্য ও ঈশ্বরের প্রিয় কার্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া আপনাকে উৎসাহিত করিবে।” অবলা বসুকে শিবনাথ শাস্ত্রীর লেখা বেশ কিছু চিঠিতে তৎকালীন ব্রাহ্মসমাজ নিয়েও একটি সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজে নারী উন্নয়নের বিষয়টি কীভাবে দেখা হত, তাও ব্যক্ত করা হয়েছে এই সব চিঠিতে। চিঠির শেষে শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছিলেন “নাবিক সমুদ্রে পোত পাঠাইয়া যেরূপ অপেক্ষা করে, তোমাকে মাদ্রাজ পাঠাইয়া ব্রাহ্মসমাজ সেই রূপ অপেক্ষা করিতেছে জানিবে।” (Abala Basu)

চার বছর মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়ার পর ১৮৮৬ সালে সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় অবলা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে এমনটাও কলেজের তরফে জানানো হয়েছিল।

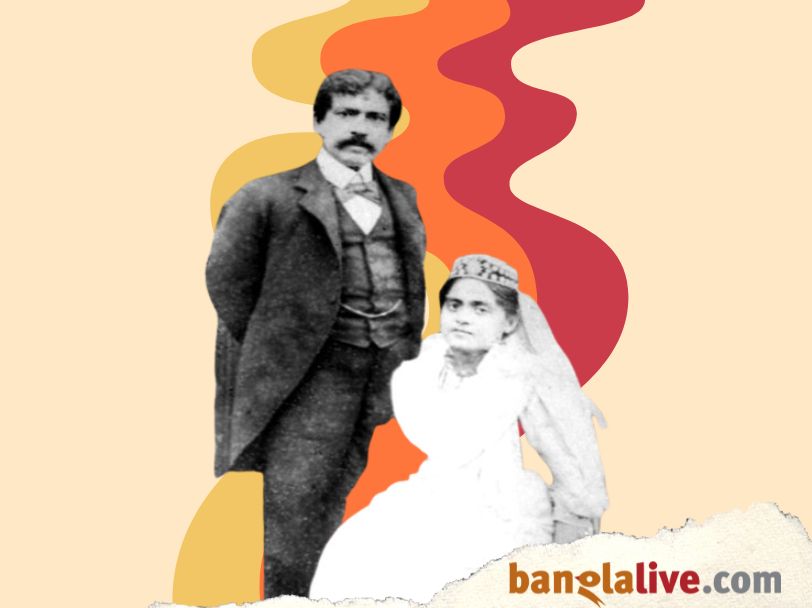

চার বছর মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে পড়ার পর ১৮৮৬ সালে সার্টিফিকেট কোর্সের পরীক্ষায় অবলা সসম্মানে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। ধাত্রীবিদ্যায় তাঁর বিশেষ দক্ষতা আছে এমনটাও কলেজের তরফে জানানো হয়েছিল। এরপর কলকাতায় ফিরে আসেন তিনি। বিয়ে হয় জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে। সময়টা ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৮৮৭। অবলা দাশ থেকে অবলা বসু। এসময় অবলা বসুর জীবনের এক অন্যরকম দিকবদল ঘটে। মাদ্রাজের ওই সার্টিফিকেট কোর্সের পর ডাক্তারি পড়ার দিকে আর এগোননি অবলা বসু। (Abala Basu)

বিয়ের পর জীবনের অনেকটা সময় আবর্তিত হয়েছিল স্বামীকে ঘিরে। সাংসারিক অবস্থাও নানা টানাপোড়েনের ভেতর দিয়ে চলেছে। সেই সময় ডঃ জগদীশচন্দ্র বসু দেশী এবং বিদেশী অধ্যাপকের বেতন বৈষম্যের প্রতিবাদে লড়াই করছেন। বেতন নিচ্ছেন না। পরিবারের আর্থিক সংকট চলছিল। অবলা কিন্তু স্বামীর পাশেই থেকেছেন। কলকাতায় বাড়ি ভাড়া বেশি। অন্যদিকে শহুরে কোলাহল বিজ্ঞানসাধক ডক্টর জগদীশচন্দ্র বসুকে এক মুহূর্তের জন্য শান্তি দিচ্ছে না। শহুরে কোলাহল ছেড়ে জগদীশচন্দ্র কলকাতার বাইরে কোথাও বাড়ি ভাড়া নিতে চাইলেন। সঙ্গ দিলেন স্ত্রী। চন্দননগরে চলে আসেন তাঁরা। জগদীশচন্দ্র ধীরে ধীরে আবার কাজে মন বসানো শুরু করেন। অন্যদিকে লড়াইও চালিয়ে যান। বেতন বৈষম্য মিটে যাওয়ার পর তাঁরা আবার কলকাতায় ফিরে এসেছিলেন। ৬৪/২ মেছো বাজার স্ট্রিটের একটি বাড়ি দিদি সুবর্ণপ্রভার সঙ্গে যৌথভাবে ভাড়া নিয়েছিলেন জগদীশচন্দ্র। (Abala Basu)

১৮৯২ সালে জগদীশচন্দ্র বসু পদার্থবিজ্ঞানীদের প্রথম আন্তর্জাতিক প্যারিস সম্মেলনে আমন্ত্রণ পান। সঙ্গী হন স্ত্রী। সে সময় মেয়েদের স্বামীর সঙ্গে বিদেশযাত্রা করা যথেষ্ট গৌরবের ছিল না। বরং সংসারের গণ্ডির বাইরে স্বামীর সহযাত্রী হওয়ার কারণে বহু নারীকে সমালোচিত হতে হয়েছে। সমাজের নির্ধারিত গণ্ডি ভাঙার কারণে সেইসব বিদেশ গমন করা মেয়েদের অন্য চোখেই দেখা হয়েছে। সে চোখ সম্ভ্রম বা সম্মানের নয়। তেমন মেয়েদের সম্বন্ধে কৌতুহলী হয়েছেন অনেকে, কিন্তু সেই মেয়ে যথেষ্ট সংসারী নয়, এমন ভাবনাই ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। অবলা বসুর পরিবার ব্রাহ্ম ধর্মের অনুসরণকারী ছিলেন, এক্ষেত্রে তাঁকে কোনও কটুক্তি সহ্য করতে হয়নি। বিদেশে মেয়েদের অবস্থান অবলা বসুকে অনেকখানি প্রভাবিত করেছিল। সেখানকার মেয়েদের স্বাধীনচেতা, দৃঢ় ব্যক্তিত্ব যে শিক্ষার মাধ্যমেই তৈরি হয়েছে, তা বুঝতে পেরেছিলেন। দেশে ফিরে তাই অবলা বসু নিজেকে নারীসেবার কাজে নিয়োজিত করেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, সংসার এবং পরিবারের কাজ সামলেই সমাজসেবার কাজ করেছেন। (Abala Basu)

১৯১৯ সালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও মেয়েদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য একটি নারীশিক্ষা সমিতি গঠন করেছিলেন অবলা বসু। শিক্ষাসংক্রান্ত পরিবর্তনের সূচনা হওয়া উচিত গ্রাম থেকে, এমনটাই মনে করতেন তিনি। প্রায় ২০০টি স্কুল শুরু করেছিলেন গ্রামে।

১৯১৯ সালে স্ত্রীশিক্ষা প্রসার ও মেয়েদের অর্থকরী শিক্ষাদানের জন্য একটি নারীশিক্ষা সমিতি গঠন করেছিলেন অবলা বসু। শিক্ষাসংক্রান্ত পরিবর্তনের সূচনা হওয়া উচিত গ্রাম থেকে, এমনটাই মনে করতেন তিনি। প্রায় ২০০টি স্কুল শুরু করেছিলেন গ্রামে। বিধবাদের জীবনের মানোন্নয়নের কাজ করেছেন পরম মমতায়। তাঁদের শিক্ষিত করার জন্য ১৯২৫ সালে বিদ্যাসাগর বাণী ভবন, ১৯২৬ সালে মহিলা শিল্প ভবন, ১৯৩৫ সালে বাণী ভবন ট্রেনিং স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিধবা মেয়েরা অবলা বসুর তৈরি স্কুলে পড়ানোর সুযোগ পেতেন। (Abala Basu)

সামাজিক পরিবর্তনের ক্ষেত্রে তিনি বেছে নিয়েছিলেন নিজের কলমকেও। জগদীশচন্দ্র বসুর সঙ্গে ইউরোপ, জাপান, আমেরিকার মতো অনেক পশ্চিমের দেশ ভ্রমণ করেছেন তিনি। ভ্রমণ অভিজ্ঞতা লিখেছিলেন নানা পত্রিকায়। সেসব অভিজ্ঞতা নিছকই বেড়ানোর বর্ণনা নয়। ওই অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রা, খাদ্যাভ্যাস, চিন্তাভাবনা সবটুকুই মিশে থাকত সেসব বর্ণনায়। মেয়েদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করতেন। তাঁর প্রথম ভ্রমণ কাহিনি প্রকাশিত হয়েছিল ১৮৯৫ সালে। পত্রিকার নাম মুকুল। কাশ্মীর ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রকাশিত হয়েছিল। লক্ষ্ণৌ ভ্রমণের কথাও লিখেছিলেন। ‘লন্ডনের গল্প’ নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল পরবর্তীকালে। এই পত্রিকাগুলি যাতে মেয়েদের কাছে পৌঁছয় সেই ব্যবস্থাও করতেন অবলা বসু। (Abala Basu)

একদিকে সমাজ সংস্কারক, অন্যদিকে ঘোরতর সংসারী। বিজ্ঞানাচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর যোগ্য সহধর্মিনী। সাংসারিক সবদিকে তীক্ষ্ণ নজর ছিল তাঁর। সমাজসংস্কারের পাশাপাশি স্বামীর বিজ্ঞানচর্চার দিকেও খেয়াল রাখতেন। গাছের প্রতি বিজ্ঞানসাধকের ভালবাসার বিষয়টি চোখ এড়ায়নি তাঁর। লন্ডনে থাকাকালীন স্বামীর মনের অবস্থা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথকে চিঠি লিখেছিলেন “অধ্যাপক মহাশয়ের শরীর মাঝে খুব অসুস্থ ছিল, এখন অনেকটা সুস্থ বটে, কিন্তু হৃদয়ের অবসন্নতা গভীর। এখন বসন্তের পূর্বাভাস, গাছপালা সব নির্জীব। তাহারা কিছুতেই সাড়া দেয় না। তাহারা না জাগিলে ওর অবসন্নতা দূর হইবে না।” রবীন্দ্রনাথকে লেখা এমন বেশ কয়েকটি চিঠি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায়। (Abala Basu)

মেয়েদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলাই অবলা বসুর জীবনের মূল ব্রত ছিল। সেই লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। নারী সমবায় ভান্ডার অর্থাৎ রোজগারের অর্থ জমিয়ে তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সুব্যবস্থা, মেয়েদের জন্য প্রথমবার এই আয়োজন করেছিলেন।

মেয়েদের শিক্ষিত ও স্বাবলম্বী করে তোলাই অবলা বসুর জীবনের মূল ব্রত ছিল। সেই লক্ষ্যে নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। নারী সমবায় ভান্ডার অর্থাৎ রোজগারের অর্থ জমিয়ে তাই দিয়ে ভবিষ্যৎ পরিকল্পনার সুব্যবস্থা, মেয়েদের জন্য প্রথমবার এই আয়োজন করেছিলেন। মুম্বাইতে মেয়েদের নিজেদের তৈরি দোকানের কথা এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন। নারী সমবায় মণ্ডলী নামে একটি প্রতিষ্ঠানের রেজিস্ট্রেশনও করিয়েছিলেন। ওই প্রতিষ্ঠানের শেয়ারের মূল্য ধার্য করা হয়েছিল পাঁচ টাকা। শেয়ার বিক্রি করে রোজগারের কথাও ভেবেছিলেন। মেয়েরা কারোর মুখাপেক্ষী থাকবে না এই ছিল তাঁর স্বপ্ন। নিজেকে দেশসেবায় নিয়োজিত করেছিলেন। ‘বাঙালি মহিলার পৃথিবী ভ্রমণ’ প্রবন্ধে তিনি লিখেছেন “ছেলেবেলা হইতেই ইচ্ছা ছিল, আমার এই সামান্য জীবন যেন দেশসেবায় নিয়োগ করতে পারি। দেবতার আশীর্বাদেই আমার কল্পনার অতীত সার্থকতা জীবনে লাভ করিয়াছি। বহু দেশ ভ্রমণ করিয়া দেশ সেবার নানা উপাদান সংগ্রহ করিতে পারিয়াছি।” (Abala Basu)

জীবনের প্রতিও অবলা বসুর দৃষ্টিভঙ্গি বরাবর অন্যরকম ছিল। প্রথম ভারতীয় মহিলা হিসেবে মাদ্রাজে ডাক্তারি পড়তে গিয়েছিলেন। কলকাতায় ফিরে তা আর শেষ করেননি। এমনকী এই নিয়ে আক্ষেপের একটি শব্দও উচ্চারণ করেননি। বেছে নিয়েছিলেন সমাজ সেবার পথ। আনন্দের সঙ্গে স্বামীর পাশে থেকেছেন। অথচ নিজের আদর্শ থেকে একটিবারও বিচ্যুত হননি। প্রতিভাময়ী, অবগুণ্ঠিতা এই নারী ১৯৫১ সালের ২৬ শে এপ্রিল (মতান্তরে ২৫শে এপ্রিল) পৃথিবীকে বিদায় জানিয়েছিলেন। যে সব নারীরা তাঁদের উত্তরসূরীদের জন্য সহজ পথ তৈরি করেছেন, আলো দেখিয়েছেন, অবলা বসু তাঁদের পথিকৃৎ। (Abala Basu)

তথ্যসূত্র:

১.অবলা বসু ও সেই সময়: দময়ন্তী দাশগুপ্ত

২. জ্ঞান-বিজ্ঞান পত্রিকার বিশেষ নারী সংখ্যা

৩. দেশ-বিদেশ ভ্রমণ: জগদীশচন্দ্র বসু ও অবলা বসু

আকাশবাণী কলকাতার ট্রান্সমিশন এক্সিকিউটিভ। পেশাগত সূত্রে দীর্ঘদিন লেখালেখির সঙ্গে জড়িত। পরিবার আর কাজের বাইরে অক্ষর আর প্রকৃতি অবসরের সঙ্গী।