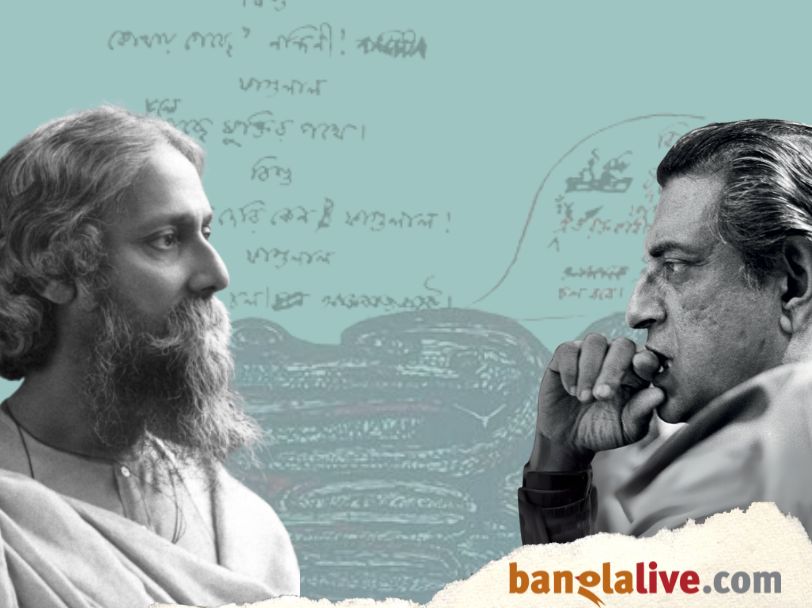

(Raktakarabi)

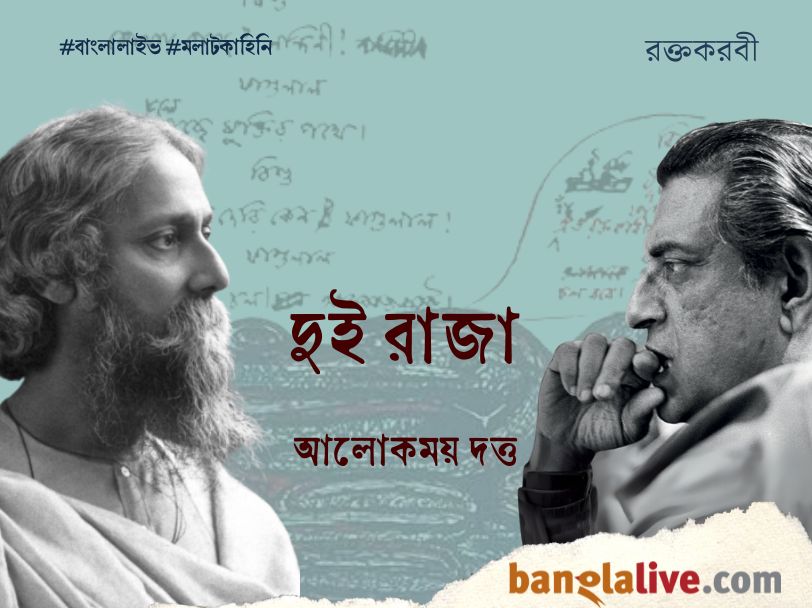

এ গল্প, দুই রাজাকে নিয়ে। একজন এসেছিলেন উনিশশো ছাব্বিশে, অন্যজন উনিশশো আশিতে। প্রথমজনের রাজ্য ‘যক্ষপুরী’, দ্বিতীয়ের ‘হীরক’। দু’জনেরই সম্পদের উৎস খনিজ, প্রথমজনের সোনা, দ্বিতীয়জনের হীরে। প্রথমজন বাস করেন অন্ধকার প্রাসাদে, রহস্যে ঘেরা জালের আড়ালে, তাঁকে সহজে দেখা যায় না, নিজেকে একটা বিরাট ভীতিপ্রদ শক্তি রূপে গড়ে তুলেছেন। দ্বিতীয়জন কিন্তু সভাসদ পরিবৃত হয়ে ভরা রাজসভা আলো করে বসে থাকেন, দেশবিদেশের রাজ অতিথিদের অভ্যর্থনা করে, তাঁদের হীরে উপহার দিয়ে আর নানা উৎসব-অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে নিজেকে প্রজাপালক প্রজানুরঞ্জক হিসাবে জাহির করতে সদাব্যস্ত। (Raktakarabi)

দু’জনের রাজ্যেই বাস করে দলে দলে শ্রমিক, তাদের উপরে যে সামাজিক কাঠামো আছে সেটা এই দু’জনের রাজ্যে দুই ধরণের। প্রথমজনের আবির্ভাব হয়েছিল যে সময়ে, তখনও তাঁর স্রষ্টার সঙ্গে দেশের কোনও মন্ত্রিসভার পরিচয় হয়নি, তাই এঁর কোনও মন্ত্রী নেই, রাজার পরেই সেখানে আছে কোতয়াল, বড়, মেজ, ছোট সর্দার, মোড়ল আর তাঁদের নানা গুপ্তচর। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী আর টুকরো মানুষের কথা

যেন একটা বিরাট মাইনিং কোম্পানি আর পুলিশতন্ত্র মিলেমিশে আছে, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন হয়তো এরকমই ছিল। অন্যদিকে দ্বিতীয়জনের স্রষ্টা আমাদের স্বাধীন দেশের কেন্দ্রে আর রাজ্যে যে মন্ত্রিসভাগুলো বসে আছে তাদের হাড়ে হাড়ে চিনেছিলেন, ফলে এই রাজার একটি পুরোদস্তুর মন্ত্রিপরিষদ আছে যাদের কাছে রাজার কথাই শেষ কথা, যাদের একমাত্র কাজ রাজার ইচ্ছাকে আদেশে পরিণত করে সেপাই-সৈন্য দিয়ে প্রজাদের উপরে প্রয়োগ করা। প্রধানমন্ত্রীর ছদ্মবেশে এরকম রাজা আমরা অনেক দেখেছি। (Raktakarabi)

এছাড়া প্রথম রাজার রাজ্যে দুই অধ্যাপক আছেন, একজন বস্তুতত্ত্ববাগীশ অন্যজন পরে এলেন, তিনি পুরাণতত্ত্ববাগীশ। এঁদের কাজটা ঠিক কী বোঝা যায় না, কথা শুনে মনে হয় এঁরা নিজেরাও বোঝেন না, রাজা নিজেই দ্বিতীয়জনের সামাজিক কোনও প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন না। আছেন এক চিকিৎসক যাঁকে শুধু রাজার ব্যারাম নিয়ে আলোচনা করতে দেখা গেলেও নিশ্চয় অন্যদেরও চিকিৎসা করেন বলে আশা করা যায়। একজন পুরোহিত আছেন তিনি আধ্যাত্মিকতার শান্তিজল দিয়ে খনিশ্রমিকদের ভিতরকার ক্ষোভকে প্রশমিত করার চেষ্টা করেন। (Raktakarabi)

আছে কিছু শিক্ষিত মানুষ যাদের শ্রমিকদের মধ্যে সাজিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া হয় তাদের উপরে নজর রাখার জন্যে, তাদের ভিতরে কৌশলে রাজার প্রতি আনুগত্য তৈরি করার জন্যে। আর আছে কৃষকরা, নেপথ্যে তাদের ফসল কাটার গান শুনে বোঝা যায় তাদের অস্তিত্ব। (Raktakarabi)

এ দেশে কোনও ছোট ছেলেমেয়ে নেই, বুড়োবুড়িও নেই, লোকজনের কথাবার্তা, হাবভাব থেকে মনে হয় সবার বয়স ষোলো-সতেরো থেকে খান পঞ্চাশের মধ্যে, শ্রমিক, সর্দার আর মোড়লদের স্ত্রী ছাড়া মেয়ে একটিই, নন্দিনী। সবমিলিয়ে দেশটা যেন আবারও একটা কোম্পানি, শ্রমিক থেকে রাজা, বিভিন্ন পদাধিকারী ছাড়া এখানে আর কেউ নেই, এর ব্যতিক্রম শুধু নন্দিনী। সে যদিও কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলির একজন তবু সেও যে কেন এই দেশে এসেছে তা বোঝা যায় না, তার এখানে থাকাটা সবার কাছেই আকস্মিক, শুধু যেন মনে হয় এবিষয়ে রাজার কোনও পরিকল্পনা ছিল, সেটা কী বা সেটা কতটা সফল হয়েছে তাও প্রথমে পরিষ্কার নয়। (Raktakarabi)

“এ দেশে কোনও ছোট ছেলেমেয়ে নেই, বুড়োবুড়িও নেই, লোকজনের কথাবার্তা, হাবভাব থেকে মনে হয় সবার বয়স ষোলো-সতেরো থেকে খান পঞ্চাশের মধ্যে, শ্রমিক, সর্দার আর মোড়লদের স্ত্রী ছাড়া মেয়ে একটিই, নন্দিনী।”

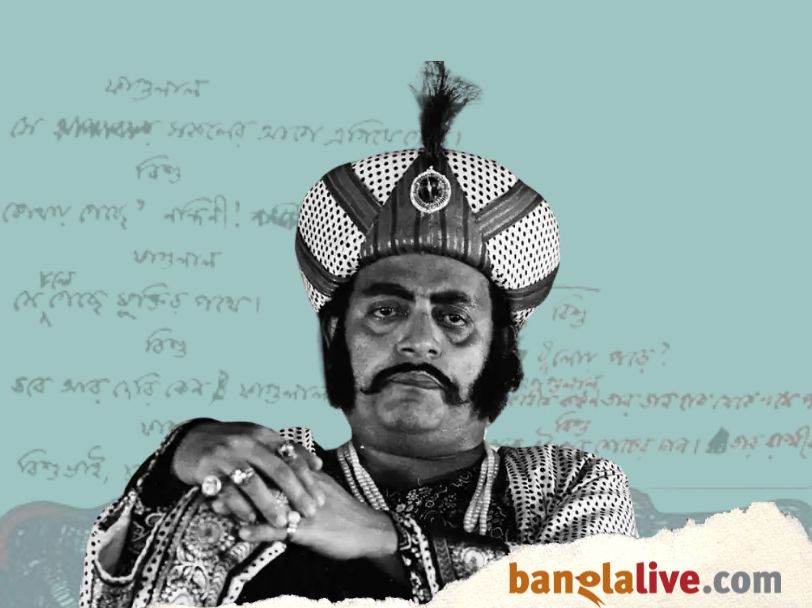

অপরপক্ষে হীরক কিন্তু একটি সম্পূর্ণ দেশ। সেখানে সব বয়সের মহিলা ও পুরুষ আছে। সকলের সামাজিক অবস্থান আর ভূমিকা খুব পরিষ্কার, এমনকি বিদূষকও আসলে বকলমে রাজার পরেই সবার উপরে নজরদারি করেন, মন্ত্রী, কোটাল, সেনাপতি, কেউই তাঁর বক্রোক্তি থেকে রেহাই পান না। এদেশে পাঠশালা আছে বা রাজাদেশে উঠে যাওয়ার আগে অবধি ছিল, অতএব ছাত্র আর শিক্ষক দুইই ছিল, হীরের খনিশ্রমিক ছাড়াও আছে কৃষকরা, নেপথ্যে নয়, একেবারে সরাসরি তাদের রাজসভায় বেঁধে এনে খাজনা চাওয়া হয়। আছেন সভাকবি, যিনি একাধারে অতিথিদের জন্য হীরক রাজ্য ও রাজার প্রশস্তি এবং শ্রমিক-কৃষক-ছাত্র-শিক্ষক সবার জন্য মন্ত্র লেখেন। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী ও গগনেন্দ্রনাথ

আছেন রাজজ্যোতিষী, যিনি গ্রহ-নক্ষত্রের গতিবিধি থেকে নানা শুভদিন বিচার করেন, যদিও ঠিক কার পক্ষে শুভ সেটা মাঝে মাঝে উহ্য রেখে দেন। তবে এই দেশের কয়েকজন নির্দিষ্ট কাজের বাইরে চলে যায়, যেমন উদয়ন পণ্ডিত, তার ছাত্ররা, আর চারণকবি। (Raktakarabi)

যক্ষপুরীর রাজা নিজে একাধারে মহাশক্তিমান বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ। তাঁর আবিষ্কৃত চশমা দিয়ে তিনি দেশের সর্বত্র দেখতে পান, অন্তত এরকম একটা আভাস পাওয়া যায়, তাই তিনি সবসময়, এমনকি ঘুমানোর সময়ও সেই চশমা পরে থাকেন। কিন্তু তাঁর শক্তির আসল উৎস এক রহস্যময় যন্ত্র। কোনও মানুষের উপরে প্রয়োগ করলে তা দু’রকমের ফল দেয়, মানুষটির মনের মধ্যে কোনও দৃঢ়তার কমতি থাকলে তার ইচ্ছাশক্তি সম্পূর্ণ লোপ পায়, সে আজ্ঞাবাহী যন্ত্রমানবে পরিণত হয়। আর যদি মানুষটিকে হার মানাতে না পারে তাহলে সেই যন্ত্র তাকে একেবারে মেরে ফেলে। যে সব খনিশ্রমিক যক্ষপুরীর নিয়মনিগড়ে বাঁধা পড়ার ব্যাপারে এতটুকুও আপত্তি দেখায় তাদের সবার পরিণতি এই দুটির একটি। (Raktakarabi)

হীরকের রাজা নিজে বিজ্ঞানী নন বটে কিন্তু তাঁর রাজ্যে তিনি এক বিজ্ঞানীকে এনেছেন। প্রথমে এঁকে একটু সন্দেহের চোখে দেখছিলেন, পরে এই বিজ্ঞানী এক মোক্ষম আবিষ্কার সামনে আনলেন। একটি যন্ত্রঘর, তার মধ্যে কাউকে ঢুকিয়ে যে কোনও কথা যন্ত্রকে শিখিয়ে দিলে সে সেই কথা লোকটির মাথায় এমনভাবে গেঁথে দেবে যে আর কোনও কথা তার মাথায় থাকবে না, ক্রমাগত সেকথাই বলে যাবে আর তুরীয় আনন্দ নিয়ে ঘুরে বেড়াবে। তার আর ইচ্ছাশক্তি বলে কিছু থাকবে না। হীরকের রাজা মহা উৎসাহে এই মগজধোলাইয়ের যন্ত্রকে তাঁর রাজ্যচালনার প্রধান অস্ত্র করে নিলেন, রাজার বিরুদ্ধে যারাই মুখ খুলবে তাদেরই এই যন্ত্রঘরে ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। (Raktakarabi)

“এই বিদ্রোহী নেতাকে শেষ করে, নন্দিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজা যখন তাঁর জালের আড়াল থেকে সামনে আসেন তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁর নিজের তৈরি করা সমাজের হাতে তিনি নিজেই বন্দী…”

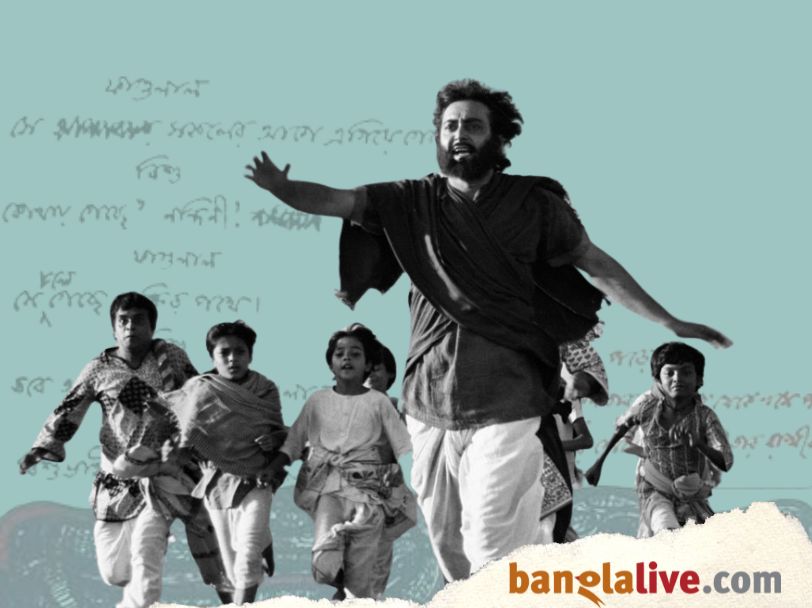

প্রথম রাজার রাজ্যে তীব্র অসন্তোষ লুকিয়ে ছিল খনিশ্রমিকদের মনে আর তাদের উপরে নজর রাখার জন্যে যে বিশুকে শ্রমিক সাজিয়ে আনা হয়েছিল তার আত্মগ্লানির মধ্যে। আচমকা বাইরের থেকে আসা দু’জন সেই অসন্তোষকে বের করে এনে এই রাজ্যের সবকিছুকে একের পরে এক প্রশ্নের মুখে ফেলতে লাগল, তাদের একজনকে আমরা দেখতে পাই, সে নন্দিনী। (Raktakarabi)

অন্যজনকে জীবিত দেখি না কিন্তু ক্রমাগত রাজার প্রতিস্পর্ধী হিসাবে তার কথা শুনতে পাই, সে রঞ্জন। এর সঙ্গে এটাও বোঝা যায় এদের দু’জনকে তাঁর রাজ্যে আনার পিছনে রাজার আসল উদ্দেশ্য কী ছিল, তিনি বিজ্ঞান দিয়ে সবকিছুকে বুঝতে চান, তারপরে প্রযুক্তি দিয়ে সেসব কিছুকে করায়ত্ত করতে চান। (Raktakarabi)

এভাবেই প্রেমকেও তিনি বুঝে ফেলে নিজের বশে আনতে চান। নন্দিনী আসার পরে তিনি দেখেন তাঁর প্রেমে প্রায় সবাই পড়েছে, সরল অবোধ খনিশ্রমিক কিশোর, বিশু, বস্তুবাগীশ অধ্যাপক, সর্দার, শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেও, সেও সবাইকে আলাদা আলাদা ধরণে ভালোবাসে কিন্তু প্রেম তার শুধুমাত্র রঞ্জনের সঙ্গে। তিনি কিছুতেই এই ব্যাপারটা বুঝতে পারেন না, না নিজের ভিতরকার নতুন মানসিক আলোড়নকে, না নন্দিনীর মনকে, না রঞ্জনের সেই বিশেষ গুণকে যার জোরে সে তাঁকে অতিক্রম করে নন্দিনীর মন সবসময় অধিকার করে আছে। (Raktakarabi)

“তাঁদের হাতেও দড়ি ধরিয়ে দিলে ওঁরাও টানতে থাকেন, শেষকালে মূর্তি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই রাজাও অবশেষে নিজের হাতেই নিজের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত হলেন।”

তাঁর সামনে এটা একটা বিরাট সঙ্কটের আকারে এসে দাঁড়ায়, এর সংঘাতে তাঁর মানসিক স্থৈর্য চলে যায়, তাঁর শক্তির আসল উৎস, তাঁর গবেষণার যন্ত্রপাতি নিজের হাতে চুরমার করতে থাকেন। তখন একটাই ইচ্ছা, একবার রঞ্জনের সামনে বসে তার মনটাকে বুঝে ফেলা। ঠিক সেই সময় সর্দারের গোষ্ঠী, পরিচয় না দিয়ে শুধু একজন বিদ্রোহী শ্রমিক হিসাবে রঞ্জনকে তাঁর সামনে হাজির করে। রাজার অনেক জেরার মুখেও রঞ্জন নাম বলে না, রাজার সেই মারাত্মক যন্ত্রও তার মনোবল ভাঙতে না পেরে তাকে মেরে ফেলে। (Raktakarabi)

এই বিদ্রোহী নেতাকে শেষ করে, নন্দিনীর আকুল আহ্বানে সাড়া দিয়ে রাজা যখন তাঁর জালের আড়াল থেকে সামনে আসেন তখন তিনি বুঝতে পারেন তাঁর নিজের তৈরি করা সমাজের হাতে তিনি নিজেই বন্দী, এই সমাজের নিগড় না ভাঙলে তাঁর মুক্তি নেই। নন্দিনী আর খনিশ্রমিকদের সঙ্গে তিনি সেই ভাঙনের যজ্ঞে যোগ দেন। (Raktakarabi)

হীরকের রাজ্যে আলোড়ন আসে আত্মগোপনকারী বিদ্রোহী শিক্ষক উদয়ন আর দুই রাজ-অতিথি গুপী গায়েন ও বাঘা বায়েনের সংযোগের ফলে। এই দুই শিল্পী শুণ্ডীরাজের জামাই কিন্তু নিজেদের অতীত সামাজিক অবস্থান তারা ভোলেনি, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়াই করতেও ভয় পায় না। নিজেদের অলৌকিক ক্ষমতাকে নানান ভাবে কাজে লাগিয়ে, উদয়ন পণ্ডিতের পরিকল্পনা তারা সফল করে, প্রধানত রাজকোষের সমস্ত হীরে হস্তগত করে সেগুলো যাদের আসলে পাওয়ার কথা সেই খনিশ্রমিকদের মধ্যে বিলি করে তাদের সবাইকে বিদ্রোহীবাহিনীতে শামিল করে। (Raktakarabi)

আরও পড়ুন: রক্তকরবী: বইয়ের শতবর্ষ, নাটকের নয়

সেই হীরে দিয়ে অবশেষে বিজ্ঞানীকেও তারা নিজেদের দলে আনে, যখন রাজা আর গোটা মন্ত্রিমণ্ডলীকে ঠেলে সেই মগজ ধোলাই যন্ত্রে ঢোকানো হয় তখন দেখা যায় বিজ্ঞানী হাসিমুখে এক নতুন মন্ত্র সেই যন্ত্রে চালান করছে। তারপরেই সমস্ত প্রজা, শ্রমিক, কৃষক, সৈন্য সবাই মিলে রাজতন্ত্রের নতুন প্রতীক হীরক রাজার বিশাল মূর্তিটি ভাঙার জন্য তাতে দড়ি বেঁধে টানতে থাকে আর সমস্বরে বলে, দড়ি ধরে মারো টান রাজা হবে খান্খান্। হঠাত দেখা যায় হীরক রাজা আর তাঁর মন্ত্রীরা সবাই আসছেন আর ওই একই কথা বলছেন। বোঝা যায় বিজ্ঞানী তাঁদের মাথায় এই মন্ত্রই ঢুকিয়ে দিয়েছে। তাঁদের হাতেও দড়ি ধরিয়ে দিলে ওঁরাও টানতে থাকেন, শেষকালে মূর্তি হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ে। এই রাজাও অবশেষে নিজের হাতেই নিজের রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে মুক্ত হলেন। (Raktakarabi)

অলঙ্করণ: আকাশ গঙ্গোপাধ্যায়

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

আলোকময় দত্ত ২০১৭ সালে সিনিয়র প্রফেসর পদে সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্স থেকে অবসর নেওয়ার পর রাজা রামান্না ফেলো হিসাবে সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিক রিসার্চ ইনস্টিটিউটে তিন বছর অতিবাহিত করেন। বর্তমানে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের এমেরিটাস অধ্যাপক।

One Response

Fresh idea for a new story ! Very well articulated – hope the author entertains us with more of such small stories in the future 👍