(Eli Cohen)

এলি কোহেন যখন তাঁর বহু আকাঙ্ক্ষিত ইজরায়েলে পা রাখছেন, তখন পুরো পশ্চিম এশিয়ায় রাজনৈতিক ও সামরিক উথাল-পাথাল চলছে। পশ্চিম এশিয়ার ভাগ্য পরোক্ষে জড়িয়ে গিয়েছে কয়েক হাজার কিলোমিটার পূর্বে থাকা ভারতের রাজনৈতিক হোমাগ্নির সঙ্গেও। প্রায় দু’শতক পরে ইংল্যান্ড আর তার দুধেল গাই ভারতকে শোষণ করতে পারছে না। পারছে না আর রণক্ষেত্রে কাতারে কাতারে ভারতীয় সেনাকে শত্রুপক্ষের কামানের মুখে ফেলে বিজয়মাল্য পরতে। ফলে সারা বিশ্বের মতো পশ্চিম এশিয়াতেও তাদের সাম্রাজ্য ভেঙে পড়ছে। আর এই ধ্বংসস্তুপের মধ্যেই পশ্চিম এশিয়ার পুনর্জন্ম হচ্ছে। এই রাজনৈতিক ও সামরিক মন্থনই ক্রমে কোহেনের জীবনেরও দিগনির্দেশিকা হয়ে দাঁড়ায়। (Eli Cohen)

শুরু হল এলি কোহেন ষষ্ঠ পর্ব…

আরও পড়ুন: পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এলি কোহেন- বিদ্রোহ, ধ্বংস ও আগামীর স্বপ্ন

বড় আকারের ভূমিকম্পের শেষে যেমন সুনামি আসে তেমনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষে বিশ্বের এতদিনকার রাজনৈতিক কাঠামোই খড়কুটোর মতো ভেসে গেল। ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মতো ইউরোপীয় ঔপনিবেশিক শক্তির বিজয়ী পক্ষে থেকেও লাভের লাভ তেমন কিছু হল না। উল্টে সসাগরা শক্তিদের কবল থেকে একের পর এক ভূখণ্ড মুক্ত হয়ে গেল। (Eli Cohen)

ভারতের স্বাধীনতা আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভেঙে পড়া

ইংল্যান্ডের কথাই ধরা যাক। ভারত হাতছাড়া হওয়ায় শুধু যে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির গভীর ক্ষয় হল তাই নয়, অর্থনৈতিকভাবে ঘুরে দাঁড়ানোও মুশকিল হয়ে দাঁড়াল। ফলে যুদ্ধের পরে পশ্চিম এশিয়া তো হাতছাড়া হলই, অর্থনৈতিক শক্তি হারিয়ে দুনিয়ায় রাজ করার মসনদ ওয়াশিংটনকে ছেড়ে দিতে হল ব্রিটেনকে। (Eli Cohen)

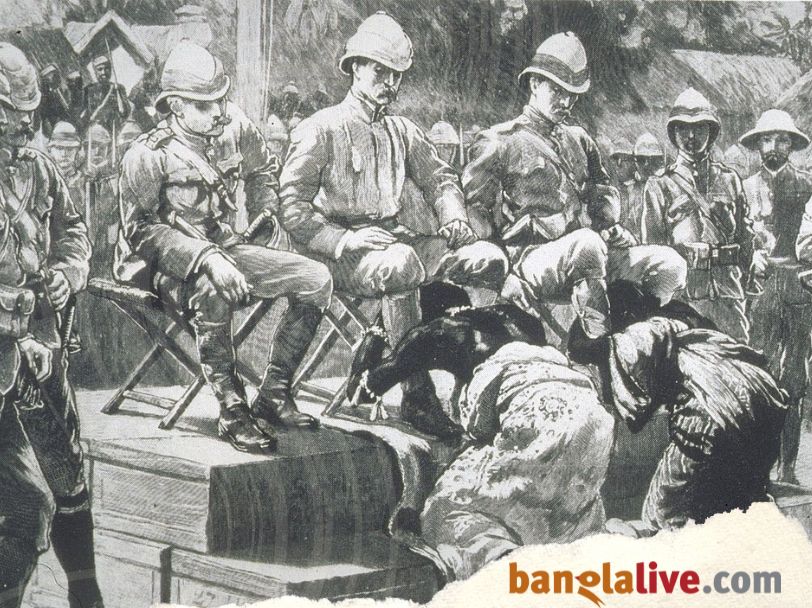

প্রথমে ব্রিটেনের সামরিক ক্ষমতার হ্রাস নিয়ে বলা যাক। মূলত ভারতীয় সেনাদের উপর ভর করে ব্রিটেন দুনিয়া জয় করেছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও এর অন্যথা হয়নি। পরিসংখ্যান বলছে ১৯৩৯ সালে যখন যুদ্ধ শুরু হল তখন ব্রিটিশ বাহিনীতে লাখ দুয়েক ভারতীয় সেনা ছিল। ১৯৪৫ এ যুদ্ধ শেষের সময় সেটা বাড়তে বাড়তে ২৫ লক্ষে দাঁড়ায়। কিন্তু আজাদ হিন্দ ফৌজের কারণে ১৯৪৬ সালে নৌ বিদ্রোহ আর সেনাবাহিনীতে অসন্তোষ বাড়তে শুরু করলে ইংরেজ প্রমাদ গোনে। শুধু ব্রিটিশ সেনা দিয়ে যে সাম্রাজ্য রক্ষা করা যাবে না তা হাড়ে হাড়ে জানত ইংল্যান্ড। তাই পরিস্থিতি অনুকূল থাকতে থাকতে ভারত ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেয় ইংল্যান্ড। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হয়ে যায়। (Eli Cohen)

“যুদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান তৎকালীন হিসাবেই আড়াই হাজার কোটি পাউন্ড দাঁড়িয়েছে। লন্ডন, লিভারপুলের মতো মহানগরীগুলোতে জার্মান বোমা বর্ষণে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ। ওদিকে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে গিয়ে রাজকোষের অবস্থা সঙ্গীন। ফলে তখন সরকারি ব্যয় মেটাতেই ওয়েস্টমিনিস্টারের ত্রাহি ত্রাহি রব।”

কিন্তু ইংরেজদের সমস্যার সেই শুরু। ভারত থেকে বিতাড়িত হওয়ার পর ভারতীয় সেনা আর তাদের বাহিনীতে ছিল না। উল্টে বিশ্বযুদ্ধে সোয়া তিন লাখ ব্রিটিশ সেনা মারা পড়ে। তাই যুদ্ধের ইংলন্ডের পক্ষে ব্রিটিশ সেনা পাওয়াই মুশকিল হয়ে দাঁড়ায়। অত বড় যুদ্ধের পরে ব্রিটিশ যুবকরা মোটেই ইংল্যান্ড ছেড়ে হাজার হাজার মাইল দূরে রাজার জন্য প্রাণ নিয়ে বাজি খেলতে রাজি নয়। (Eli Cohen)

এর উপর যুদ্ধের ফলে ক্ষয়ক্ষতির পরিমান তৎকালীন হিসাবেই আড়াই হাজার কোটি পাউন্ড দাঁড়িয়েছে। লন্ডন, লিভারপুলের মতো মহানগরীগুলোতে জার্মান বোমা বর্ষণে বেশ ক্ষতিগ্রস্থ। ওদিকে যুদ্ধের ব্যয় মেটাতে গিয়ে রাজকোষের অবস্থা সঙ্গীন। ফলে তখন সরকারি ব্যয় মেটাতেই ওয়েস্টমিনিস্টারের ত্রাহি ত্রাহি রব। পরিস্থিতি সামলাতে তখন সরকারি ব্যয় সঙ্কোচ, ওয়াশিংটন থেকে ঋণ নেওয়া, রেশনিং ব্যবস্থা চালু করার মতো আপৎকালীন সব ব্যবস্থাই ব্রিটিশ সরকার নিতে শুরু করেছে। (Eli Cohen)

ব্রিটিশ রমরমার মূলে ভারত শোষণ

এখন প্রশ্ন হল শুধু কি যুদ্ধের খরচ মেটাতে গিয়েই ‘যে সাম্রাজ্যে সূর্যাস্ত হয় না’ তার এমন বেহাল দশা হল? ইতিহাস বলে, ব্রিটিশ ঐতিহাসিকদের একটানা ঢাক পেটানো ছিল যে ভারত শাসন করে ইংলন্ডের লাভের লাভ কিছুই হয়নি। উল্টে ১৯০ বছর ধরে ভারত নাকি ইংল্যান্ডের ঘাড়ে চেপেছিল। এই মিথ্যার বেসাতি ফাঁস হয়ে গিয়েছে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের তথ্য সমৃদ্ধ গবেষণায়। তাঁরা তথ্য প্রমান সহ দেখিয়েছেন প্রায় দুই শতক ধরে পরিকল্পনামাফিকভাবে ভারতের শিল্প ধ্বংস করা হয়েছে যাতে শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ইংল্যান্ডে নিয়ে যাওয়া যায়। যে শিল্পবিপ্লব পশ্চিম ইউরোপ তথা ব্রিটেনে হয়েছিল তার কাঁচামাল যোগান দেওয়া যেমন ইংল্যান্ডের মতো ছোট দ্বীপরাষ্ট্রের পক্ষে সম্ভব ছিল না, তেমনি প্রস্তুত পণ্যের বাজারও ছিল আদতে ইংল্যান্ডের বাইরে। অর্থ্যাৎ কাঁচামালের সরবরাহ লাইনটা ইংল্যান্ডমুখী করলে ভারতের দেশীয় শিল্প যেমন কাঁচামালের অভাবে শুকিয়ে যাবে তেমনি সেই কাঁচামাল দিয়ে বানানো পণ্য ভারতীয় বাজার দখল করতে পারবে। (Eli Cohen)

আরও পড়ুন: গণহত্যার অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আশার আলো

তিন ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত, প্রসন্নন পার্থসারথী এবং প্রভাত পট্টনায়েকের সঙ্গে উৎসা পট্টনায়েক এ ব্যপারে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। রমেশ চন্দ্র দত্ত তাঁর ১৯০৩ সালের ‘ইকোনমিক হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ’ বইয়ের ভূমিকায় লিখছেন, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্য অংশগুলো যখন আর্থিক দিক থেকে উন্নতি করছে, তখন সবচেয়ে জনবহুল ভারত বহু মাইল পিছিয়ে আছে। যেমন কানাডার বার্ষিক মাথাপিছু আয় ৪৮ পাউন্ড, ইংলন্ডে ৪২ পাউন্ড অথচ ভারতে মাত্র ২ পাউন্ড। (Eli Cohen)

ব্রিটেন কীভাবে ভারতীয় শিল্প ও বাণিজ্যকে তিলে তিলে শেষ করেছে তার প্রত্যক্ষদর্শী আইসিএস রমেশ দত্ত। ভারতীয় হিসাবে তিনিই প্রথম ডিভিশনাল কমিশনার হন। তাঁর বয়ান অনুসারে, যে কোনও দেশের সমৃদ্ধির মূলে রয়েছে কৃষি, ব্যবসা আর শিল্পোৎপাদন, এবং সর্বোপরি সঠিক আর্থিক পরিচালনা। ব্রিটিশ শাসন হয়তো আপাত শান্তি দিয়েছে কিন্তু জাতীয় সমৃদ্ধির কোনও চেষ্টাই করেনি। অষ্টবিংশ ও উনবিংশ শতকের উপনিবেশের প্রতি ব্রিটিশ নীতি দেখলেই বোঝা যায় এই নীতির মূল লক্ষ্য ছিল কীভাবে ভারতীয় শিল্প ধ্বংস করে ব্রিটিশ শিল্পের জয়রথ অব্যাহত রাখা যায়। সেই কথা মাথায় রেখে ভারতীয় পণ্য যাতে ইউরোপে না ঢুকতে পারে আর ভারতের বাজারে ব্রিটিশ পণ্য যাতে বিনা বাধায় ঢুকতে পারে তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ইংরেজ ঐতিহাসিক হোরেস হেম্যান উইলসন তো বলেইছেন যে ভারতীয় শিল্পের যাতে নাম ও নিশান না থাকে তার জন্যই টুঁটি চিপে মারা হয়েছিল ভারতীয় শিল্পকে। (Eli Cohen)

রমেশ দত্ত ভারতীয় রেশম রুমালের প্রসঙ্গটি উত্থাপন করেছেন। যেহেতু ভারতীয় রেশমী রুমালের ইউরোপে বাজার ছিল তাই ব্রিটিশ সংসদেরও তা শীড়পীড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ভারতে তুলোর চাষ করলে তা কীভাবে ব্রিটিশ কারখানার কাজে, কীভাবে ভারতে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার বাড়বে সেইসব প্রশ্ন নিয়েই কেবল ব্রিটিশ সংসদীয় সিলেক্ট কমিটি মাথা ঘামাত, ভুলেও ভারতীয় শিল্পের উন্নতির চিন্তা মাথায় আনত না। (Eli Cohen)

“শিল্পে পশ্চিমের রমরমার পিছনে যে আদতে ভারতেরই অবদান রয়েছে তা মার্কিন বস্টন কলেজের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন ও দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রসন্নন পার্থসারথী তাঁর ‘হোয়াই ইউরোপ গ্রু রিচ অ্যান্ড এশিয়া ডিড নট-গ্লোবাল ইকোনমিক ডাইভারজেন্স ১৬০০-১৮৫০’ বইতে দেখিয়েছেন।”

উৎসা পট্টনায়েক ও প্রভাত পট্টনায়েকের ২০১৬ সালের বই ‘আ থিওরি অফ ইমপেরিয়ালিজম’ এর শুরুতেই বলা হয়েছে কেন ফুলে ফেঁপে ওঠা বহির্বাণিজ্য, পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পক্ষে এত গুরুত্বপূর্ণ সেই প্রশ্নের উত্তর খোঁজা হয়েছে। দেখা গিয়েছে তৎকালীন পশ্চিম ইউরোপের শিল্পবিপ্লবের পিছনে ছিল বিদ্যুৎ, খাদ্য আর কাঁচামাল যা পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে যোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। তাহলে এগুলি এল কোথা থেকে? ইতিহাস বলছে মূলত ভারত ও আফ্রিকার উপনিবেশ শোষন করে শিল্পবিপ্লবের উপাদান জোগাড় করা হয়েছে। ঠিক এই কঠিন সত্যটাই পশ্চিমী ঐতিহাসিকরা পাশ কাটিয়ে যান। বরং রিকার্ডোর মতো অর্থনীতিবিদরা যখন বাণিজ্যের সংজ্ঞা হিসাবে দু’দেশের মধ্যে পারস্পরিক সুবিধার তত্ত্ব খাড়া করেন, তখন তারা সযত্নে এই সহজ সত্যটা এড়িয়ে যান ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লব জাত পণ্যের বাণিজ্য হল একমুখী যেহেতু ভারতের উৎপাদন ক্ষমতাই ধ্বংস করে দেওয়া হয়েছে। (Eli Cohen)

আরও পড়ুন: ম্যান ইটার্স অফ সাভো থেকে প্যালেস্তাইন ক্যাম্পেন

শিল্পে পশ্চিমের রমরমার পিছনে যে আদতে ভারতেরই অবদান রয়েছে তা মার্কিন বস্টন কলেজের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারপার্সন ও দক্ষিণ এশীয় ইতিহাস বিশেষজ্ঞ প্রসন্নন পার্থসারথী তাঁর ‘হোয়াই ইউরোপ গ্রু রিচ অ্যান্ড এশিয়া ডিড নট-গ্লোবাল ইকোনমিক ডাইভারজেন্স ১৬০০-১৮৫০’ বইতে দেখিয়েছেন। তাঁর যুক্তি, শিল্পবিপ্লবের শুরুতে সপ্তদশ শতকে ভারত ও চিন উৎপাদন ক্ষমতায় পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে বহু যোজন এগিয়ে ছিল। তাইজন্য বস্ত্র উৎপাদনের ক্ষেত্রে ব্রিটেন প্রযুক্তিগত ভারতেরই বস্ত্র উৎপাদন প্রণালীকে অনুসরণ করতে থাকে। ফলে ধীরে ধীরে পশ্চিম হয়ে দাঁড়ায় বিশ্বের বস্ত্র উৎপাদন কেন্দ্র। তবে আরেকটা কারণও ছিল। জ্বালানি হিসাবে কাঠ সরবরাহের সমস্যা দেখা দেয়। তখন ব্রিটিশ শিল্প বাধ্য হয়ে কয়লা নির্ভর হয়ে পড়ে। (Eli Cohen)

কত সম্পদ লুণ্ঠন?

ভারত থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের ব্যাপারেও আধুনিক ঐতিহাসিক ও গবেষকরা আলোকপাত করেছেন। উৎসা আর প্রভাতের হিসাবমতো ১৭৬৫ থেকে ১৯৩৮ পর্যন্ত প্রায় ৪৫ ট্রিলিয়ন ডলার বা ৪৫ লক্ষ কোটি ডলারের সম্পদ ইংল্যান্ড ভারত থেকে শোষন করেছে। (Eli Cohen)

আবার উপদেষ্টা সংস্থা অক্সফামের হিসাবে ১৭৬৫ থেকে ১৯০০ অবধি ভারত থেকে ব্রিটেন ৬৪.৮২ ট্রিলিয়ন ডলারের সম্পদ সরিয়েছিল। এর মধ্যে অভিজাতরাই লুঠ করেছিল ৩৩.৮ ট্রিলিয়ন ডলার। তাই ১৯৪৭ সালে ‘ক্রাউন জুয়েল অফ দ্য এম্পায়ার’ ভারতের বেরিয়ে যাওয়া ব্রিটেনকে সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিকভাবে চরম ধাক্কা দিয়েছিল বলে মনে করা হয়। (Eli Cohen)

“পরিসংখ্যান বলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ কোষাগারে ছিল ১০০ টন সোনা। ঐতিহাসিকরা বলছেন শিল্পবিপ্লব আর ভারতের মতো দেশ লুঠ করে এই সম্পদ ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভল্টে জমা হয়।”

অপারেশন ফিশ

ইতিহাস আরও গভীরে গিয়ে বলছে এই যে পৌনে দু’শো বছর ধরে এক তরফা ফুলে ফেঁপে ওঠা শোষনের বাণিজ্য ব্রিটেনের কোষাগার শুধু ভর্তি করেনি, তার স্বর্ণভাণ্ডারও উপচে পড়েছে। ফলে ব্রিটিশ পাউণ্ডকে বলা হত as good as gold. যুদ্ধের আগে ব্রিটেনের সসাগরা বসুন্ধরা শাসন করার এটাই ছিল আসল জীয়নকাঠি। (Eli Cohen)

পরিসংখ্যান বলছে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে ব্রিটিশ কোষাগারে ছিল ১০০ টন সোনা। ঐতিহাসিকরা বলছেন শিল্পবিপ্লব আর ভারতের মতো দেশ লুঠ করে এই সম্পদ ব্রিটিশ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের ভল্টে জমা হয়। এর উপরই ভর করে ইংল্যান্ডের গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড করা হয় পাউন্ডকে। বিংশ শতকের দুই ও তিনের দশকে এই লুণ্ঠনের মাত্রা অনেকাংশেই বাড়ে। ফলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে সোনার মজুত ২৮০ টনে দাঁড়ায়। কিন্তু যুদ্ধ শুরু হলে চ্যানেল পেরিয়ে জার্মান বাহিনীর আক্রমনের শঙ্কায় ২৮০ টন সোনা কানাডার মন্ট্রিয়েলে রাখা হয়। সামরিক অভিযানের কায়দায় চরম গোপনীতায় এই সোনা সরানো হয়। নাম দেওয়া হয় অপারেশন ফিশ। এই অভিযানে সোনা ভর্তি জাহাজ একাধিক ব্রিটিশ রণতরী পাহারা দিয়ে অতলান্তিক পার করায়। (Eli Cohen)

আরও পড়ুন: পশ্চিম এশিয়ার ইতিহাসের সন্ধিক্ষণে এলি কোহেন- ঊনবিংশ শতকের প্রেক্ষাপট

একদিকে ভারতের মতো একাধারে কাঁচামালের যোগানদার, অন্যদিকে ব্রিটিশপণ্যের বিপুল বাজার হাতছাড়া হওয়ার ফল যা হওয়ার তাই হল। ব্রিটেন সব দিক থেকেই দুর্বল হয়ে পড়ল। উপনিবেশ ধরে রাখার মতো শক্তি আর রইল না। ফলে একে একে পশ্চিম এশীয় দেশগুলো ঔপনিবেশিক জোয়াল ছুঁড়ে ফেলে দিতে শুরু করল। একে জর্ডন, ইজরায়েল, সিরিয়া, ইরাক, লেবানন ঔপনিবেশিক শাসন মুক্ত হল। (Eli Cohen)

ফলে এলি কোহেন এক রাজনৈতিকভাবে টালমাটাল নতুন পশ্চিম এশিয়ায় পা রাখলেন।

তথ্যসূত্র-

(১) এলি কোহেন-আ লাইফ অফ এসপিওনাজ অ্যান্ড স্যাকরিফাইস,

(২) রমেশ চন্দ্র দত্ত-‘ইকোনমিক হিস্টরি অফ ইন্ডিয়া ইন দ্য ভিক্টোরিয়ান এজ’,

(৩) উৎসা পট্টনায়েক ও প্রভাত পট্টনায়েক-‘আ থিওরি অফ ইমপেরিয়ালিজম’

(৪) প্রসন্নন পার্থসারথী-হোয়াই ইউরোপ গ্রু রিচ অ্যান্ড এশিয়া ডিড নট-গ্লোবাল ইকোনমিক ডাইভারজেন্স ১৬০০-১৮৫০

মুদ্রিত ও ডিজিটাল মাধ্যমে সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূলত শিল্প বাণিজ্য ও প্রযুক্তি বিষয়ক সাংবাদিকতায় ব্যপ্ত বিগত তিন দশক। তবে সুযোগ পেলে ক্যামেরা নিয়ে বেড়িয়ে পড়া বা অন্য ধরনের লেখাতে প্রাণের আরাম খোঁজার চেষ্টাও চলে