উত্তমকুমার মারা যাওয়ার পরে বাংলা সিনেমায় আর সেই রকম কোনও স্টার দেখিনি। প্রসেনজিৎ বা অন্য যাদের নাম উঠে আসে, না, তারা কেউই ওই রকমের স্টার নয়। উত্তমকুমারের সঙ্গে তাদের তুলনাও হয় না। অনেকে বলেন, হয়তো হতে পারত সৌমিত্র। কিন্তু আমি তো জানি, ও নিজেই কোনও দিন স্টার হতে চায়নি। বম্বেতেই কাজ করতে চাইল না কখনও। সব সময় থেকেছে কলকাতায়, মিশেছে সাধারণ লোকের সঙ্গে। যে চেয়েছে, সে-ই দেখা করতে পেরেছে সৌমিত্রর সঙ্গে। এগুলো তো স্টার হয়ে ওঠার রাস্তা নয়।

সৌমিত্রর সঙ্গেও অনেকগুলো ছবিতে কাজ করেছি, সেই ‘অপুর সংসার’ থেকে। তারপর ‘দেবী’, ‘শেষ প্রহর’ (১৯৬৩), ‘বর্ণালী’ (১৯৬৩), ‘কিনু গোয়ালার গলি’ (১৯৬৪), ‘অরণ্যের দিনরাত্রি’, (১৯৬৯), ‘আবার অরণ্যে’ (২০০২), বেশ অনেকগুলো ছবি। যতদূর মনে পড়ে, ‘শতযুগে দেখা’ নামে দিলীপ রায়ের একটা ছবিতেও কাজ শুরু করেছিলাম সৌমিত্রর সঙ্গে। ভূপেন হাজারিকা ছিলেন সেই ছবির সুরকার। যে কোনও কারণেই হোক, সে ছবি আর শেষ হয়নি। কাজ করতে গিয়ে দেখেছি, সৌমিত্র একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। সিনেমা ছাড়াও মঞ্চে অভিনয়, পত্রিকা সম্পাদনা, নিজের লেখালেখি – কবিতা থেকে গল্প, প্রবন্ধ, নাটক – সবই তো লেখে। এত কিছু নিয়ে ব্যস্ত থেকেছে, এত কিছু করেছে সৌমিত্র সারা জীবনে! আর আজও কী অসাধারণ কণ্ঠস্বর। শিক্ষিত মানুষ তো বটেই, তার সঙ্গে আবার শিশুর মতো কৌতূহল। অথচ কী না জানে!

[the_ad id=”266918″]

নাটক আর সিনেমা ছাড়াও সাহিত্য থেকে ইতিহাস, রাজনীতি থেকে খেলা, প্রায় সমস্ত বিষয়েই সৌমিত্রর একটা স্পষ্ট ধারণা আর মত আছে। অন্য কোন অভিনেতার সঙ্গে এত রকম বিষয়ে কথা বলা যায়? টাইগারেরও খুব পছন্দ ছিল সৌমিত্র আর রবিদাকে। অনেক আড্ডা হয়েছে আমাদের।

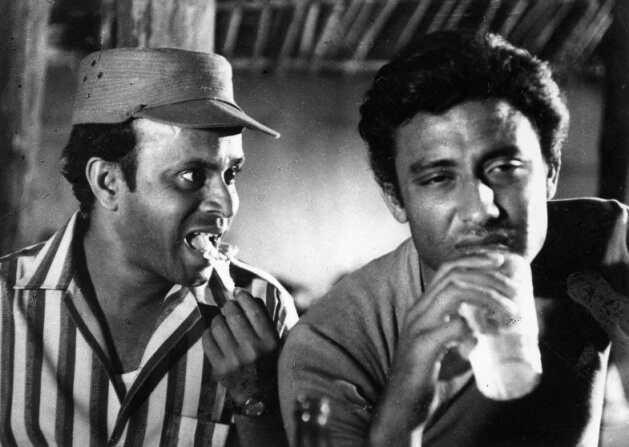

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-র কথা মনে পড়লে… ভালো যেমন লাগে, মনটা ভারীও হয়ে যায়। পাহাড়ি সান্যাল তো অনেক দিন আগেই গেছেন, মানিকদা, রবিদা, বংশী চন্দ্রগুপ্ত, শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়, কাবেরী বসু, শমিত ভঞ্জ, কেউই তো আর নেই! আছি শুধু আমি, সৌমিত্র আর সিমি। তাও সিমি তো আলাদাই থাকত, কোনও দিনই আমাদের গ্যাংয়ের একজন হয়ে ওঠেনি। পালামৌয়ের জঙ্গলে ছিপাদহে আমরা শ্যুটিং করেছি এপ্রিল শেষের প্রচণ্ড গরমে। আমার ঘরে তবু একটা ছাত ছিল, একটা কুলারও ছিল। ওদিকে সৌমিত্র, রবিদা, শুভেন্দু থাকত একটা টিনের চালের ঘরে। রবিদা বলতেন, আমি রবি পোড়া, ও হল শুভেন্দু ভাজা, এই সব।

এর মধ্যে এল দোসরা মে, মানিকদার জন্মদিন। সিমি কলকাতা থেকে কেক আনিয়েছে জন্মদিন পালন করবে বলে। কিন্তু বংশীদা আর শমিত ছাড়া আমাদের কাউকে ডাকেনি। কাজের বাইরে সিমির সঙ্গে একটা ছেলেমানুষি মান-অভিমান চলত আমাদের। সে সব কথা মনে পড়লে হাসিই পায় এখন।

[the_ad id=”266919″]

বিকেলবেলা যখন শ্যুটিং শেষ করে ফিরছি, তখন সিমির বোন এসে আমাদের সবাইকে যেতে বলল জন্মদিনের পার্টিতে। নেমন্তন্ন পেয়েও আমরা ঠিক করলাম, নিজেরা তো যাবই না, শমিত আর বংশীদাকেও যেতে দেব না। কিন্তু শমিতকে তো ঘনিষ্ঠ দৃশ্যে কাজ করতে হবে সিমির সঙ্গে! শমিত বলল, আমি তো যাবই। বলে চলেও গেল কিছুক্ষণের মধ্যে। ভালোমানুষ বংশীদাকে আমরা আর কিছুতেই যেতে দিলাম না।

‘অরণ্যের দিনরাত্রি’-তে মানিকদা নিজের মতো কাজ করার মস্ত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন রবিদাকে। সেই অতুল্য ঘোষের নাম বলার সঙ্গে সঙ্গে কালো চশমা পরে নেওয়া যে রবিদার নিজের ভাবনা, সে সব গল্প তো সবাই জানেন। চিত্রনাট্যের বাইরে গিয়ে রবিদাকে সেবার প্রায় যা-ইচ্ছে-তাই করতে দিয়েছিলেন মানিকদা। অন্যদিকে, ঠিক ততটাই হাত-পা বেঁধে রেখেছিলেন সৌমিত্রর। বন্ধুদের থেকে অনেক বেশি সফল বলে একটা জটিলতা ছিল সৌমিত্রর চরিত্রে। মানিকদা সেটা যেভাবে ভেবে রেখেছিলেন, তার থেকে সৌমিত্রকে এক চুলও নড়তে দেননি।

[the_ad id=”270084″]

এ ঘটনার অনেক অনেক বছর পর গৌতম ঘোষের ‘আবার অরণ্যে’-র শ্যুটিং চলছে যখন, সৌমিত্র, শুভেন্দু আর আমার থাকার ব্যবস্থা হয়েছে একই বাংলোয়। ঘুম থেকে উঠে চা খেতে খেতে দেখতাম সৌমিত্র আর শুভেন্দু ব্যায়াম করে চলেছে। তারপর বেশ অনেকক্ষণ ধরে গান গেয়ে গলার রেওয়াজ করত সৌমিত্র। আর সন্ধেবেলা সবাই মিলে আড্ডায় বসা হত। সেই সব আড্ডা, ইস আমার রেকর্ড করে রাখা উচিত ছিল। বাংলা থিয়েটারের কী সব পুরনো গল্প শোনাত সৌমিত্র আর শুভেন্দু – গিরিশ ঘোষ, বিনোদিনী দাসী থেকে শিশির ভাদুড়ি, অহীন্দ্র চৌধুরী, কত লোকের গল্প! আমি শুধু শুনতাম ওদের কথা।

বছর কুড়ি আগে বোধ হয়, আমি তখন জাতীয় চলচ্চিত্র পুরস্কারের একজন জুরি, চেয়েছিলাম ‘কোনি’-তে (১৯৮৪) খিদ্দা-র রোলে অভিনয়ের জন্যে সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কারটা যেন সৌমিত্রকে দেওয়া হয়। কিন্তু অন্যেরা চাইল পুরস্কারটা নাসিরুদ্দিন শাহকে দিতে, ‘পার’-এর জন্যে। আমি বলেছিলাম, ‘পার’ একজন দক্ষ এবং পরিচিত পরিচালকের ছবি, যিনি নাসিরকে ওর কাজটা যে ভাবে বুঝিয়েছেন, নাসির ঠিক সেইভাবেই করে গেছে। অতিরিক্ত কিছু, বা অসাধারণ কিছু করেনি। এর চেয়ে অনেক ভালো অভিনয় নাসির আগেও অনেক ছবিতে করেছে এবং পরেও করবে। অন্যদিকে, ‘কোনি’ প্রায় অপরিচিত পরিচালকের ছবি। সেখানে এক সাঁতার প্রশিক্ষকের চরিত্র অসাধারণ হয়ে উঠেছে, সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠেছে সৌমিত্রর অবিশ্বাস্য দক্ষ অভিনয়ে। কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠের দাপটে আমার কথা চাপা পড়ে গেল, পুরস্কারটা নাসিরুদ্দিনকেই দেওয়া হল। সৌমিত্রকে সে বছর তো পুরস্কার দিলই না, তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, তারপর বছরের পর বছর ওকে ভুলেই থাকা হল। শেষ পর্যন্ত, বছর দশেক আগে সেরা অভিনেতার জাতীয় পুরস্কারের জন্যে যখন সৌমিত্রর কথা মনে পড়ল, তার মধ্যে সবাই জাতীয় পুরস্কার পেয়ে গেছে! সৌমিত্রর কাছে আর সেই পুরস্কারের কোনও দাম নেই তখন। পরে দাদাসাহেব ফালকে দিয়ে অবশ্য সৌমিত্রকে সম্মান দেখানোই হয়েছে।

[the_ad id=”270085″]

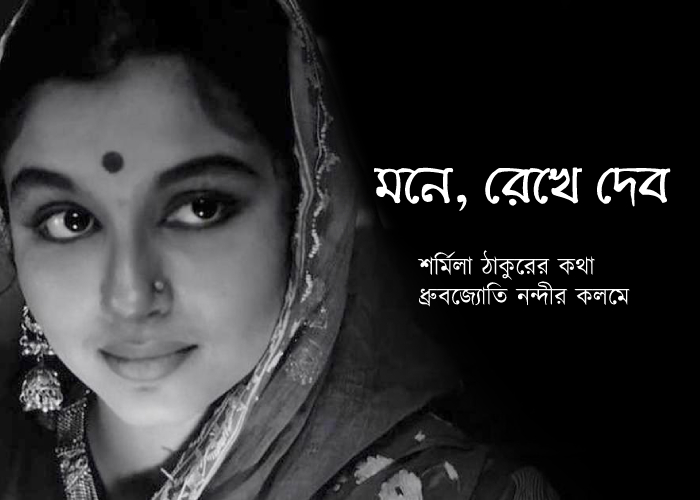

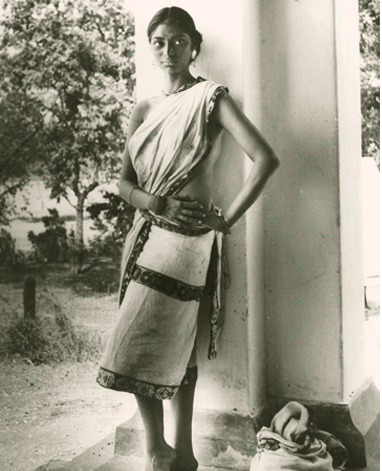

প্রায় একই সময়ে রিলিজ করেছিল ‘নায়ক’ আর ‘শাওন কি ঘটা’। ১৯৬৬ সালের মে মাসে ঠিক ১৫ দিনের মধ্যে পরপর এসেছিল শর্মিলা ঠাকুরের দু-দু’টো ছবি। কলকাতায় ‘নায়ক’ রিলিজ করেছিল ৬ মে, আর বম্বেতে ‘শাওন কি ঘটা’ ২২মে।

তার আগে তো বম্বেতে মাত্র তিনটে ছবি করেছি আমি। শাম্মি কাপুরের সঙ্গে ‘কাশ্মীর কি কলি’, শশী কাপুরের সঙ্গে ‘ওয়ক্ত’, আর বিশ্বজিতের সঙ্গে ‘ইয়ে রাত ফির না আয়েগি’। কিন্তু ১৯৬৬ সালে পরপর এল মনোজকুমারের সঙ্গে ‘শাওন কি ঘটা’, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে ‘অনুপমা’ আর ‘দেবর’। ধর্মেন্দ্র আর আমার পর্দার কেমিস্ট্রি সমালোচকদের বেশ পছন্দও হয়েছিল। কিন্তু তখন যে লোকে শুধু আমার অভিনয়ের কথাই খুব বলছে, তা তো নয়। পর্দায় আমাকে দেখে ওই রকম সালোয়ার কামিজ, পেছনে নট দেওয়া ব্লাউজ, চোটি ঝোলানো চুলের স্টাইল নকল করা ফ্যাশন হয়ে উঠেছে বম্বে, দিল্লি, কলকাতা, সর্বত্র। বম্বেতে আমি আর তখন আউটসাইডার নই, ইন্ডাস্ট্রির অংশ হয়ে গিয়েছি। শাম্মি কাপুরের নায়িকা হিসেবে শক্তি সামন্ত আবার কাস্ট করেছেন ‘অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস’-এ (১৯৬৭)।

[the_ad id=”270086″]

বার্লিনে ‘নায়ক’ দেখানোর কয়েক দিন আগে মানিকদা ফোন করলেন। আমি তখন ‘অ্যান ইভনিং ইন প্যারিস’-এর শ্যুটিং করছি স্যুইজারল্যান্ডে, ইন্টারলাকেনে। মানিকদা বললেন, স্ক্রিনিংয়ের দিন বার্লিন চলে এসো। বললাম, কী করে যাব? আমার তো শ্যুটিং চলছে। মানিকদা খুব অবাক হয়ে বললেন, বার্লিন ফিল্ম ফেস্টিভালে তোমার নিজের ছবির স্ক্রিনিংয়ে থাকবে বলে এক দিন ছুটি নিতে পারবে না!

আসলে শ্যুটিং ছাড়া আরও একটা কারণ ছিল না-যাওয়ার। টাইগার, মানে পটৌডির সঙ্গে আমার রোমান্স-পর্ব তখন সবে শুরু হয়েছে। সাসেক্সের ক্যাপ্টেন তখন টাইগার, একটা কাউন্টি ম্যাচে আঙুলের হাড়ে চোট পেয়েছে। বেশ কিছু দিন খেলতে পারবে না। এদিকে আমি এসেছি ইউরোপে, আছি প্যারিসে। টাইগারও তাই লন্ডন থেকে প্যারিসে চলে এল। আমরা দু’জনে তখন প্যারিসের রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়াই। সে আনন্দের, সেই অভিজ্ঞতার কোনো তুলনা হয়না। টাইগারকে ছেড়ে বার্লিন যাওয়া তখন সম্ভব? একটা দিনের কথা এখনও স্পষ্ট মনে আছে আমার। ১৯৬৬ সালের ১৪ জুলাই। বাস্তিল ডে। দু’জনে মিলে যে প্যারিস আবিষ্কার করেছিলাম তখন, এ জীবনে তা ভুলতে পারব না। (চলবে)

আদতে ছিলেন সাংবাদিক, তারপর কর্পোরেট কর্তা। অবসরের পর শান্তিনিকেতনে বসে লেখাজোকায় মন দিয়েছেন। বেশ কিছু প্রবন্ধ আর গল্প লিখেছেন আজকাল, অনুষ্টুপ আর হরপ্পা-য়। প্রথম উপন্যাস 'গোলকিপার' প্রকাশিত হয়েছে বাংলালাইভে। আপাতত ডুবে রয়েছেন ভারতীয় সিনেমার ইতিহাসে। আজকালের রবিবাসর ক্রোড়পত্রে প্রকাশিত হচ্ছে তাঁর ধারাবাহিক রচনা - সিনেমাতলার বাঙালি।