সবে ফোনটা রাখলো কুণালদা। পাক্কা ৪০ মিনিট। কী আর করার আছে এই লকডাউনের বাজারে? গোটা সপ্তাহ জুড়ে ওয়ার্ক ফ্রম হোমের অত্যাচার, আর উইকএন্ডে একে ওকে ফোন। কুণালদারা আগে এখানে, নিস শহরেই থাকত। মাস ছয়েক হল চাকরি বদলে ইউরোপের আরও উত্তরে, পোল্যান্ডে চলে গিয়েছে।

যে কথা হচ্ছিল আর কি। এমন একটা পরিস্থিতি ইউরোপের অনেক মানুষই প্রথম বার দেখছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমকালীন প্রজন্মের হাতে গোনা কিছু বয়স্ক মানুষ দেখে থাকলেও থাকতে পারেন। হালফিলের মিলেনিয়ালদের একেবারেই সে দুর্ভাগ্য সইতে হয়নি। তবে আমাদের মত জনাকয় যারা গত কয়েক বছর তুরস্কের রাজনৈতিক উত্থান পতনের সাক্ষী, তাদের ব্যাপারটা একটু আলাদা। তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতার চেয়ে ইউরোপের হালফিলের লকডাউনের ধরনটা একেবারেই আলাদা। মাথার উপর দিনরাত রাষ্ট্রীয় চোখরাঙানি নেই, চারপাশে ফিসফিসে মিলিটারি আতঙ্ক নেই, টেলিফোনে কলিগদের দেশ ছেড়ে পালিয়ে বাঁচার খবরের মূহ্যমানতা নেই। যেটা আছে, তা শুধুই একটা অজানা অচেনা মৃত্যুচেতনা। সমকালীন ইউরোপের এই করোনা মহামারীর নাড়ি বুঝতে হলে প্রথমেই একটু ইতিহাসের পাতায় ডুব দেওয়া প্রয়োজন।

এপিডেমিক শব্দটার উত্থান ইউরোপে, গ্রিসে। এপি অর্থে উপর (upon/above) আর ডেমস অর্থে মানুষ (সেখান থেকেই ডেমোক্রেসি বা গণতন্ত্র)। কোনও ব্যাকটেরিয়া বা ভাইরাস-জনিত মারণ রোগ যখন একই দেশের অনেক মানুষকে সংক্রামিত করে, তখন তাকে এপিডেমিক বা মহামারী বলে। আবার সেই এপিডেমিক যখন এক দেশের সীমান্ত পার করে পড়শি দেশ, মহাদেশ, বা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে, তখন তারই নাম হয় প্যানডেমিক বা অতিমারী। ইউরোপকে কিন্তু প্লেগ, স্মলপক্স এবং কলেরা মহামারীর আঁতুড়ঘর বলা যেতেই পারে।

সময়টা খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০-৪২৬। পেলোপনেশিয়ান যুদ্ধের সমকালীন এথেনীয় প্লেগ লাখখানেক মানুষের প্রাণনাশের কারণ হয়। রাজনীতিবিদ পেরিক্সের জীবনাবসান তার মধ্যে অন্যতম। ক্লাসিকাল গ্রিসের পতনের অন্যতম কারণ এই এথেনীয় প্লেগ। থুসিডাইডিস (যিনি এই রোগ থেকে বেঁচে গিয়েছিলেন) তাঁর অনবদ্য তথ্যবয়ানে মহামারীটির একটি পর্যাপ্ত ক্লিনিকাল চিত্র তৈরি করেন। তৎকালীন কোনও রোগের সঙ্গে মিল না-থাকায় এই মহামারীর সূত্র পর্যন্ত থুসিডাইডিস পৌছতে পারেননি ঠিকই, তবে এই ভাইরাস যে তার বাহককে খানিকটা প্রতিরোধক্ষমতা প্রদান করে তা ওঁর কাজে স্পষ্ট। নথিভুক্ত ইউরোপীয় মহামারীর মধ্যে এর পরেই উল্লেখযোগ্য জাস্টিনিয়ান প্লেগ। বাইজান্টাইন সম্রাট জাস্টিনিয়ানকে, বিজিত মিশরের উপহার হিসেবে পাঠানো শস্য বোঝাই জাহাজ ছিল Yersinia pestis ব্যাকটেরিয়ার প্রসবকক্ষ! তৎকালীন পূর্ব-রোমান সাম্রাজ্যের কনস্টানটিনোপল ছাড়িয়ে দাবানলের মত এশিয়া, আফ্রিকার অংশবিশেষ ছাড়াও সম্পূর্ন ইউরোপকে গ্রাস করে এই অতিমারী। জাহাজের ইঁদুরের সংস্পর্শে আসা মাছির মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া এই মারণ রোগ, খ্রিষ্টাব্দ ৫৪১-৫৪২, এই এক বছরে কেড়ে নেয় তিন থেকে পাঁচ কোটি মানুষের প্রাণ, সমকালীন পৃথিবীর জনসংখ্যার প্রায় ৫০ শতাংশ।

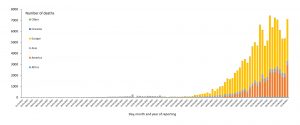

এরপর আরও বেশ কয়েকটি মহামারীতুল্য রোগের সম্মুখীন হয়েছে প্যান-ইউরোপ। তবে তার কোনওটাই ১৩৪৭ এর বিউবনিক প্লেগের মতো বীভৎস আকার ধারণ করেনি। জাস্টিনিয়ান প্লেগের মতোই এই রোগের সুত্রপাত ইটালির সিসিলিয়ান মেসিনায় নোঙর করা বারোটি পণ্য-বোঝাই জাহাজে। প্রত্যেকটি জাহাজে ঢুকে দেখা যায় তার নাবিকেরা হয় মৃত নতুবা মুমূর্ষু। সিসিলির প্রশাসন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই জাহাজগুলিকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার হুকুম দিলেও ততক্ষণে অনেকটাই দেরি হয়ে গিয়েছে। ১৩৪৬-১৩৫৩, এই সাত বছরে বিউবনিক প্লেগ ইউরেশিয়ায় প্রায় ৭.৫-২০ কোটি মৃত্যু দেখেছিল। এই মর্মান্তিক দুরবস্থার হাত থেকে রক্ষা করার ক্ষমতা না থাকলেও, ইউরোপের সমকালীন ডাক্তার ও জীববিজ্ঞানীরা এটা বেশ বুঝেছিলেন যে মানুষে-মানুষে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখতে পারলে ভাইরাসের সংক্রমন খানিকটা হলেও আটকানো সম্ভব। সে কারণেই রাগুসার ভেনিস নিয়ন্ত্রিত বন্দর-নগরীর কর্তৃপক্ষ, আগত নাবিকদের, জাহাজেই সামাজিক বিচ্ছিন্নতায় বসবাস করার হুকুম দিয়েছিলেন; অন্তত তাদের সুস্থতা প্রমাণ না-হওয়া পর্যন্ত। প্রথমে, নাবিকরা তাদের জাহাজে ৩০ দিন পর্যন্ত বিচ্ছিন্নতা অবলম্বন করতেন, যা ভেনিশিয়ান আইনে “ট্রেন্টিনো” হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে, তার সময়সীমা বাড়িয়ে ৪০ দিন করে দেওয়া হয় এবং সেই নিয়মের নাম হয় “কোয়ারেন্টিনো।” হালের করোনা প্যানডেমিক সামাল দেওয়ার প্রচলিত হাতিয়ার “সোশাল কোয়ারেন্টাইন”-এর ঠাকুরদা অবশ্যই সেই বিউবনিক প্লেগের ভেনেসিয়ান “কোয়ারেন্টিনো”। এরই মাঝে অবশ্যই এসে পড়বে স্মল-পক্স, কলেরা এবং ১৯১৮-এর স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জার কথা। বারো হাজার বছরেরও পুরনো ভারিওলা ভাইরাস জনিত স্মলপক্স রোগের প্রথম ইউরোপীয় উপস্থিতির ঐতিহাসিক প্রমান মেলে ১৬৫-১৯৮ খ্রীষ্টাব্দের রোমে। ১৫০০ শতাব্দীতে ওল্ড ওয়ার্ল্ড তথা ইউরোপের সঙ্গে সঙ্গে স্মলপক্সের মরণকামড় অনেক বেশি করে উপলব্ধি করেছিল মেক্সিকো বা নিউ ওয়ার্লড। আনুমানিক দু’শো বছর পার করে, ১৮০১ সালে, ইংল্যান্ডের ডাঃ এডওয়ার্ড জেনারের হাত ধরে স্মলপক্স ভ্যাক্সিনের আগমন। সবশেষে ১৯৮০ সালে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশান পৃথিবীকে স্মলপক্স-মুক্ত বলে ঘোষণা করে। উনিশ শতকের বিধ্বংসী কলেরার ক্ষেত্রেও কিন্তু ইংল্যান্ডই অগ্রণী। ডাঃ জন স্মো, তাঁর বৈজ্ঞানিক মেধা ও পদ্ধতিতে প্রমান করেন, হাওয়া নয়, পানীয় জলই কলেরার বাহক। একশো বছর আগে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঠিক পরে ঘটে যাওয়া স্প্যানিশ ইনফ্লুয়েঞ্জা প্যানডেমিক গোটা যুক্তরাষ্ট্রকে শ্মশানে পরিণত করলেও তার জন্ম কিন্তু ইউরোপেই, ফ্রান্সে। গত একশো বছরে ঘটে যাওয়া সমস্থ এইচ-এন স্ট্র্যান্ডের ভাইরাস এপিডেমিকের পূর্বসুরী এই স্প্যানিশ ফ্লুয়ের এইচ ১ এন ১ ভাইরাস!

কাজেই, উপরের তথ্য থেকে স্পষ্টতই বোঝা যায় যে এপিডেমিকাল-ইউরোপের নিজস্ব একটা বিস্তীর্ণ বিবর্তন-ইতিহাস রয়েছে আর তার পাশাপাশি রয়েছে প্রতিটি মহামারী-যুদ্ধে নতুন নতুন চিকিৎসা-হাতিয়ার আবিষ্কারের অভ্যেস। যাকে বলে, নেসেসিটি ইস দ্য মাদার অফ অল ইনভেনশানস।

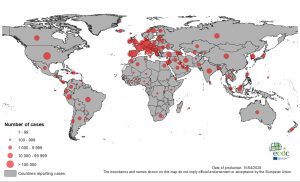

এবার আসা যাক কোভিড-১৯ সম্পর্কিত বর্তমান পরিস্থিতে। আজ ১৬ এপ্রিল, ২০২০। দুঃস্বপ্ন পেছন ছাড়ে না! সংখ্যাটা বেড়েই চলেছে রোজ। ২২ জানুয়ারি ইসিডিসি (European Centre for Disease Prevention and Control)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী, ২০১৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর চায়নার উহান মিউনিসিপাল কর্পোরেশন তাদের সামুদ্রিক খাদ্যদ্রব্যের বাজার (হিউনান হোলসেল সিফুড মার্কেট) থেকে ছড়ানো নিউমোনিয়ার কথা জানায়। কিছু প্রাথমিক তদন্তের পর ৯ জানুয়ারি, সেই নিউমোনিয়ার জন্যে দায়ী নতুন এক জীবাণু, করোনাভাইরাসের খবর পৃথিবীর কাছে প্রকাশ করেন চায়নার সিডিসি, যার নাম দেওয়া হয় সিভিয়ার এ্যাকিউট রেস্পিরেটরি সিন্ড্রম করোনাভাইরাস ২ (SARS-CoV-2)। পরবর্তীকালে রোগটির নামকরণ হয় করোনাভাইরাস ডিজিজ ২০১৯ (COVID 19)। জানুয়ারির ২০ তারিখ সর্বসাকুল্যে ২৯৫টি কেস রিপোর্ট করে চিনে সিডিসি, যার মধ্যে ২৯১ জন উহানের অভ্যন্তরীণ নাগরিক এবং বাকি চারজন থাইল্যান্ড, জাপান ও দক্ষিণ কোরিয়া থেকে আগত বিদেশি কর্মী বা পর্যটক। ইসিডিসি, ৯ জানুয়ারির রিস্ক এ্যাসেসমেন্ট রিপোর্টে কিন্তু বলেই রেখেছিল, এই রোগের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়ার প্রবণতা অনেকখানি। ইউরোপীয় নাগরিকরা চায়নার উহান অঞ্চলে আসা-যাওয়ার কথা যেন দ্বিতীয়বার বিবেচনা করেন, রিপোর্টে সেই কথাও বলা হয়।

তবে প্রাথমিক কিছু সাবধানতাকে মান্যতা দিলেও কর্মক্ষেত্রে বা সাধারণ জীবনে কোনও দেশই খুব বেশি সেই রিপোর্ট পাত্তা দেয়নি। তাছাড়াও ইউরোপ বেশ কয়েক দশক সংক্রামক ব্যাধির সম্মুখীন হয়নি বললেই চলে। কাজেই এই ধরনের কোনও ভাইরাস আক্রমণকে তৎক্ষণাৎ রুখে দেওয়ার জন্য যে চিকিৎসা পরিকাঠামো দরকার, তা জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি অথবা অন্য কোনও দেশের হাতেই ছিল না। তবে দরকারে একটা পর্যায় অবধি ঠেকা দিয়ে শুরুর দিকের কাজ চালিয়ে; তার উপর ভিত্তি করে পরবর্তী রণকৌশল তৈরি করার মানসিকতার অভাব ছিল না কখনওই।

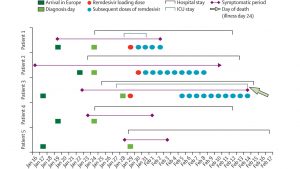

কাজেই উহান অঞ্চলে প্রায়শই যাতায়াতকারী ইউরোপীয় ওয়র্কফোর্সের হাত ধরে বেশ সাবলীল ভাবেই কোভিড প্রবেশ করে এই সমস্ত দেশগুলোয়। একেবারে হালে, এলসেভিয়ারের একটি বিজ্ঞান বিষয়ক পত্রিকায় প্রকাশিত ক্লিনিকাল স্টাডিতে দেখানো হয়েছে, ইউরোপের প্রথম পাঁচ কোভিড রুগির সময়ানুসারিক বিবর্তন। ১৭-২২ জানুয়ারির মধ্যেই সংক্রামিত মানুষেরা প্রবেশ করেন ইউরোপে, ২৩-২৯ তারিখের মধ্যে ধরা পড়ে ভাইরাল ইনফেকশান, যাঁদের মধ্যে একজনের মৃত্যু ঘটে ১৪ ফেব্রুয়ারি।

এবারে দু’একটি দেশভিত্তিক তথ্যে আলোকপাত করা যাক;

চিনের সংক্রমণ ইউরোপে ছড়ানোর পর যে ক’টি দেশ সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তাদের মধ্যে ইটালি অবশ্যই অন্যতম। তার পরে আছে স্পেন, জার্মানি ও ফ্রান্স। ইটালির প্রতি ভালোলাগাটা ভালোবাসায় পরিণত হতে বার তিনেক যাতায়াতের বেশি সময় লাগেনি আমার। সে এমন এক দেশ, যার ইতিহাস, প্রকৃতি, খাওয়া দাওয়া, মানুষ সবকিছুই আপাদমস্তক সৌন্দর্যে মোড়া। ইউরোপীয় নন্দনতত্ত্বের উচ্চতম বিন্দু ইটালি, এ কথা বলা হলেও বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। তাই, সেই দেশটা এই আকালের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ভাবলেই মনটা খারাপ হয়ে যায়। ৩১ জানুয়ারি দু’জন চৈনিক পর্যটকের কোভিড টেস্টের ইতিবাচক ফলাফলের মধ্যে দিয়ে ইটালির অন্ধকার সময়ের সূত্রপাত। ওই একই দিনে রাষ্ট্র ইমারজেন্সি চালু করে এবং তাদের তরফে চিনের সমস্ত বিমান পরিষেবা অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। সপ্তাহ খানেক পরে উহান ফেরত এক ইটালিয়ান পুরুষ কোভিড-আক্রান্ত হিসেবে নথিভুক্ত হন। প্রধানমন্ত্রী কন্তে এক প্রেস বিজ্ঞপ্তিতে জানান, দেশের কোভিড লড়াইয়ে তাঁরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ এবং তা সঠিক দিকেই এগোচ্ছে।

সমস্যাটা হয় অন্য জায়গায়। এই সময়ের ভিতরেই, গোপনে শতাধিক সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছিল উত্তর ইটালির বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে। ২১ এবং ২২ ফেব্রুয়ারি লোম্বার্ডি অঞ্চলে প্রায় ৭৬ জনের কোভিড পজিটিভ এবং এক জনের মৃত্যু্র খবর আসে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই লোম্বার্ডি ও ভেনেতো অঞ্চলের ১১টি প্রভিন্সের ৬ কোটি মানুষের কোয়ারেন্টাইনিং-এর নির্দেশিকা জারি করে সরকার। পয়লা মার্চ খবরে বলা হয়, সম্পূর্ণ দেশে কোভিড সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়েছে। ইটালির দুর্দশার প্রধান কারণ অবশ্যই নাগরিকদের ঔদাসিন্য ও সরকারি নির্দেশিকা অমান্য করার প্রবণতা। ১০ মার্চ দেশব্যাপী কোয়ারেনটাইন বলবৎ হওয়ার পরেও ২০ মার্চের পুলিশ রিপোর্টে বলা হয়, বিগত আট দিনে কোয়ারেনটাইন অমান্য করার অপরাধে প্রায় ৫৩ হাজার মানুষের নাম ঠিকানা নথিভুক্ত করা হয়েছে। আজ ১৬ এপ্রিল, সে দেশের কোভিড রোগীর সংখ্যা দেড় লাখেরও বেশি, মৃত কুড়ি হাজার ছাড়িয়েছে। এমন অস্থির সময়ে রাষ্ট্রীয় আইন না-মানার ফলাফল কত ভয়ংকর হতে পারে, ইতিহাস ইটালিকে তার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসাবেই মনে রাখবে।

স্পেনের সংক্রমণের ইতিহাসটাও বেশ খানিকটা ইটালির মতোই।

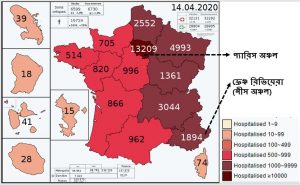

ফেব্রুয়ারি ১৮। জার্মান, সুইস সীমান্ত ছুঁয়ে ফ্রান্সের ছোট্ট শহর মূলহাউস। ঝামেলার সূত্রপাত সেখান থেকেই। প্রত্যেক বছরের মতোই এক সপ্তাহ ব্যাপী ক্রিশ্চান ওপেন ডোর কনফারেন্স হয়েছে এ বছরেও। সারা বিশ্বের খ্রিষ্টধর্ম অবলম্বনকারীদের সমাগম (কনগ্রেগেশান); দু’হাজারের বেশি মানুষের মিলনক্ষেত্র। রাষ্ট্র তার নাম দিয়েছে “দ্য করোনা টাইম বম্ব।” সেই দু’হাজারের মধ্যে বেশ কিছু সংক্রামিত ছিলেন। তাঁরাই ছড়িয়ে পড়েছেন দেশ বিদেশের বিভিন্ন প্রান্তে। বিগত দেড় মাসে, শুধু মাত্র ফ্রান্সে করোনা (COVID-19) আক্রান্তের সংখ্যা সাত থেকে বেড়ে দাঁড়িয়েছে এক লক্ষ সাতচল্লিশ হাজারের বেশি। মৃতের সংখ্যা ছুঁয়েছে প্রায় আঠেরো হাজার। আড়াই হাজারের বেশি রুগিকে মূলহাউস কনফারেন্সের সঙ্গে সন্নিবদ্ধ করেছে সরকার। ওই দু’হাজার মানুষের মধ্যে মারা গিয়েছেন সতেরো জন। সম্পূর্ণ লকডাউন অবশ্য চালু হয়েছে মৃতের সংখ্যা ১৪৮ ছুঁতেই। এক মাসের বেশি হল স্কুল, কলেজ, অফিস প্রায় সমস্ত কিছুই বন্ধ। তার মাঝেই বাকি দেশগুলোর মতোই প্রাণ হাতে নিয়ে দাঁতে দাঁত চেপে লড়ে যাচ্ছেন স্বাস্থ্যকর্মী, গ্রসারি স্টোরের কর্মচারি, ইন্ডাস্ট্রির ম্যনুফ্যাকচারিং ইউনিটের লোকজন, শুধুমাত্র দেশের সাধারণ মানুষকে একটু বেঁচে থাকার রসদ যোগাবেন বলে। রাষ্ট্র সন্ত্রস্ত, মানুষ সন্ত্রস্ত। এ যেন এক যোদ্ধার সহনক্ষমতার, ধারণক্ষমতার পরীক্ষা। সব করছেন ম্যাকরন। তাঁর কিছু ভুল, কিছু ঠিক। শুরুর দিকে মানুষের মাঝে নিজে পৌঁছে বোঝানোর চেষ্টা করেছেন স্বাভাবিক জীবন সম্ভব। আবার নিজেই ইটালির দিশায় না হেঁটে জোর কদমে রাষ্ট্রীয় মেশিনারির সাহায্যে স্তব্ধ করেছেন দেশকে। সবশেষে বলেছেন, একনায়কতন্ত্রে না পৌঁছে গণতন্ত্রের হাত ধরে এই সঙ্কট পেরনো যায় কিনা, সেটাই আসল যুদ্ধ।

সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে প্যারিস এবং তার আশপাশের অঞ্চল। সংক্রমণের সিংহভাগ সেখানেই। প্যারিসের পরই, নিস ফ্রান্সের অন্যতম পর্যটন প্রাণকেন্দ্র। ফ্রেঞ্চ রিভিয়েরার চোখের মণি। ইতিহাস, সংস্কৃতি, আনন্দ, বিলাসবহুল পান-খাওয়াদাওয়ার আয়োজনে উপচে পড়া ঝকঝকে স্বপ্ননগরী। প্রত্যেক বছর ৫০ লক্ষেরও বেশি পর্যটক আসেন এখানে। ফ্রান্সের ৪০% পর্যটক শুধুমাত্র নিসে আসেন রিভিয়েরার গ্রীষ্ম উপভোগ করবেন বলে, আর সঙ্গে আনেন পাঁচ বিলিয়ন ইউরোর রোজগার। কাজের সুবাদে এখানে থাকার একটা সুযোগ হয়েছে। ফ্ল্যাটের বারান্দা দিয়েই খানিকটা সমুদ্র-সৈকতের পরিমণ্ডল উপভোগ করা যায়। তাই গত বছরও দেখেছি, কী ভাবে মার্চের শেষ থেকেই সেজে উঠেছে শহর, গ্রীষ্মের আগমনের উৎসাহে। এ বছর করোনার লকডাউন কেড়ে নিয়েছে প্রাণোচ্ছাসের সবটুকু। যেন এক আমরণ ডিপ্রেশান গ্রাস করেছে শহরটাকে। নিস টুরিজিমের ওয়েবসাইট দেখলে বোঝা যায় শহর তথা সম্পূর্ণ রিভিয়েরার অর্থনীতি কি অসহনীয় ধাক্কা সহ্য করছে এই লকডাউনে।

এ বার আসা যাক জার্মানির কথায়। ২০১৮-এর ফেব্রুয়ারি থেকে ২০১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত জার্মানির ড্রেসডেন শহরে কাজ করার ফলে জার্মান শৃঙ্খলাবোধ সম্বন্ধে খুব পরিষ্কার একটা ধারণা তৈরি হয়েছে আমার। তাই পুরনো বন্ধুরা যখন হপ্তা তিনেক আগেও মাঠে, নদীর পাড়ে একজোট হওয়া পার্টিরত জার্মানদের একের পর এক ভিডিও আর ছবি পাঠাচ্ছিলেন, তখন একটু অবাকই হয়েছি আমি আর আমার স্ত্রী শারদীয়া। তার ক’দিন বাদেই মার্কেল সাহেবা যখন টিভিতে দেশব্যাপী লকডাউনের কথা জানালেন, তখন খানিকটা স্বস্তি পেলেও মনে মনে একটা উৎকন্ঠা কাজ করছিলই। কিছুটা পড়াশোনা করে বুঝেছি, যে দেশের উপর সমগ্র ইউরোপের অর্থনীতি বেশ খানিকটা নির্ভরশীল, তার পক্ষে চাইলেও এক রাতের মধ্যে সমস্ত প্রোডাকশন লাইন স্তব্ধ করে দেওয়া আত্মহননের সমার্থক। শেষ অবধি সে ভার রক্ষা করা সম্ভব হয়নি, কারণ এই অন্ধকার সময়ে নিজের দেশের মানুষের জীবনের চেয়ে উপরে অর্থনীতিকে বসানো চলে না। কার্স্টেন জেস্কির মতো অনেকেই মনে করেন, এই লকডাউনের ফলে ইউরোপিয়ান অর্থনীতির ধস আরও অনেকখানি বাড়বে। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মত যোগ হয়েছে, হেসে রাজ্যের অর্থমন্ত্রী শেফারের আত্মহত্যার খবর। এই “ইন্ডিউসড ইকনমিক কোমা”র মধ্যেও কিন্তু জার্মানির কোভিড-জনিত মৃত্যুর হার সর্বোচ্চ-আক্রান্ত দেশগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন। এর একটি প্রধান কারণ অবশ্যই “আর্লি ডিটেকশান” বা শুরুতেই সংক্রমন আটকানোর প্রক্রিয়া। দক্ষিণ কোরিয়ার মত চটজলদি না হলেও মার্কেল সরকারের “ট্রেস, টেস্ট, ট্রিট” পদ্ধতির ধীর কিন্তু সাবলীল গতির কাজ শুরু হয়েছিল অনেকদিন আগেই। ওয়ল স্ট্রিট জার্নালের রিপোর্ট অনুযায়ী, একজনের কোভিড পরীক্ষার ফল ইতিবাচক ধরা পড়লে তার পরিবার ও বন্ধুস্থানীয় সমস্ত মানুষের উপর একে একে টেস্ট চালিয়েছে রাষ্ট্র। ফ্রান্স বা অন্যান্য সংক্রামিত ইউরোপীয় দেশের তুলনায় জার্মানির পরীক্ষা চালানোর ক্ষমতা কয়েক গুণ বেশি। হালফিলের রিপোর্টে জানা যায়, ফ্রান্স যেখানে দিনে সাত হাজার পরীক্ষা করতে পারে সেখানে জার্মানির সংখ্যাটা কুড়ি হাজারের বেশি। এছাড়াও ইন্টেনসিভ কেয়ার ইউনিটেও জার্মানি অনেকখানি এগিয়ে থাকায় সংকটাপন্ন অনেক রুগিই ভাল হয়ে উঠেছেন। আর এরই বিপরীতে ইটালি বেশ কয়েকদিন ধরেই ৭৫-৮০ বছরের মৃত্যুপথযাত্রী রুগিদের ফিরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছে।

ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটে। শুধু মহামারীতে নয়, প্রাকৃতিক বিপর্যয় বা দু’দুটো বিশ্বযুদ্ধে মানুষ এই একই ভয়াবহতার সাক্ষী থেকেছে একাধিকবার। মানুষের যেচে তৈরি করা বিপর্যয়গুলো, ইরাক যুদ্ধ বা তুরস্কের ক্যু পরবর্তী সময়ের মতো আস্তে আস্তে গা-সওয়া হয়ে যায়। কারণ আমরা জানি, আমরা চাইলেই আবার একই ভাবে একই জায়গায় একই স্থাপত্য দাঁড় করাতে পারি। অথবা জার্মানির মত নিঃশব্দে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালিমা মুক্তির আশায় বছরের পর বছর অন্যান্য দেশের, যুদ্ধে সর্বস্ব হারানো মানুষগুলোর একটু বেঁচেবর্তে থাকার আর্জিটুকু মেটানোর চেষ্টা নিরলস ভাবে চালিয়ে যেতে পারি, চাইলেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে? সমগ্র ইউরোপ বিগত শতাব্দীগুলোর মত আবার একটা নৃশংস প্রাকৃতিক হত্যালীলার উপকেন্দ্রে এসে দাঁড়িয়েছে, নিরস্ত্র। তার সঙ্গে ধীরে ধীরে ঢুকে পড়ছে একটা অর্থনৈতিক ব্ল্যাকহোলে। এই শ্মশানযাত্রা মানুষের আয়ত্বের বাইরে। ইতিহাস সাক্ষী, শেষ রক্তবিন্দু পর্যন্ত যুদ্ধ চালাবেন মার্কেল, ম্যাকরনরা। সবশেষে, এ অন্তর্জলীর অবসান হয়তো ঘটবে একটা প্রশ্নে এসে, ‘আবার নয় তো?’

এই একবিংশ শতাব্দীতেও, বিশ্ব কি তবে আরও একবার আরও একটা মহামারীর (যার সাবধানবাণী ইসিডিসি শুরুতেই জানিয়েছিল) মুখে, চিকিৎসা-শাস্ত্রের নতুন কোনও ইউরোপীয় বিস্ময় আবিষ্কারের অপেক্ষায় দাঁড়িয়ে? কেবল মাত্র সময়ই তার উত্তর জানে; আর জানে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে লড়তে লড়তেও মানুষের বাঁচতে চাওয়ার অদম্য ইচ্ছা।

ড. রূপক বর্ধন রায় GE Healthcare-এ বিজ্ঞানী হিসেবে কর্মরত। ফ্রান্সের নিস শহরে থাকেন। তুরস্কের সাবাঞ্চি বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচডি করেছেন। বৈজ্ঞানিক হিসেবে কর্মসূত্রে যাতায়াত বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে। লেখালিখির স্বভাব বহুদিনের। মূলত লেখেন বিজ্ঞান, ইতিহাস, ঘোরাঘুরি নিয়েই। এ ছাড়াও গানবাজনা, নোটাফিলি, নিউমিসম্যাটিক্সের মত একাধিক বিষয়ে আগ্রহ অসীম।

10 Responses

পড়লাম,মন দিয়ে পড়লাম।মনন ও মন দুটোই শেষে ভারী হলো।

সাবাশ রূপক!

আজ অবধি করোনা নিয়ে সেরা লেখাটা পড়লাম অনেক অন্ধের হাতি-দর্শন আর অজ্ঞানের জ্ঞান-বর্ষণ সহ্য করে টলারেন্স ফ্যাক্টর বৃদ্ধির পর !

ভাল থাকবেন। সাবধানে থাকবেন।

অধরা দি <3 <3

<3 <3

দারুন

odbhut shundor likhecho rupak….prithibir haashi phire ashar opekkhay roilam, tomar ei lekha ti chirokal mone thakbe jokhn e ei mohamarir kotha mone porbe odurr vobishotte ???

সবাইকে আন্তরিক ধন্যবাদ। ভাল থাকুন, সুস্থ থাকুন।

সমৃদ্ধ হলাম