সিনেমা নয়, টেলিভিশন তো নয়ই। শেষ জীবনে থিয়েটারের জন্যই যে আকুলিবিকুলি করতেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সেটা যেন আমরা কখনও ভুলে না যাই। এটা অনেকে জানেন যে, থিয়েটারের শো-ডেট বাঁচিয়ে তবেই শ্যুটিং শিডিউল ঠিক করতেন সৌমিত্র। তাঁর সঙ্গে টালিগঞ্জ চলচ্চিত্রশিল্পের যে সব প্রযোজক-পরিচালকের যোগাযোগ ছিল, সকলেই এ ব্যাপারটা জানতেন। মানতেনও। কারণ তাঁরা বুঝতেন, যে থিয়েটারের কাছে একেবারে নিঃশর্ত আত্মসমর্পণ করেছিলেন তিনি।

কেউ বলুক বা না-বলুক, সৌমিত্রবাবু বিলক্ষণ জানতেন, যে বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এক যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি তিনি– যার এক দিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ। এবং অন্যদিকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিবেণীসঙ্গম। প্রথম যুগের ডাকনাম ‘পাবলিক থিয়েটার’ যা প্রায় সোওয়াশো বছর ধরে উত্তর কলকাতার বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল, এখন হারিয়ে গিয়েছে। যার মৃত মাধুরীর কণা বয়ে নিয়ে চলেছে স্টার বা মিনার্ভা থিয়েটারের মতো কতিপয় নাট্যশালা। দ্বিতীয় যুগের ডাকনাম ‘গ্রুপ থিয়েটার’, যা বামপন্থী সাংস্কৃতিক চেতনাকে নাগরিক জীবনের রক্তপ্রবাহে সঞ্চরণশীল রেখেছিল এই সেদিনও। এখন অবশ্য সহস্র শৈবালদামের কবলে পড়ে তা একমেবাদ্বিতীয়ম অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের দোরে নতজানু। গত পাঁচ দশক ধরে এই দুই সমান্তরাল ধারায় যাতায়াত করেছেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অনায়াস। অক্লান্ত। অবিরত।

[the_ad id=”266918″]

এর জন্য যে দম লাগে, সেটি বঙ্গসংস্কৃতির এক ঊর্বর জমি থেকে অর্জন করেছিলেন সৌমিত্রবাবু। তিনি যখন বড় হচ্ছেন, তখন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত জীবনের সঙ্গে থিয়েটারের সম্বন্ধ আজকের তুলনায় অনেক নিবিড় ছিল। তাঁদের কৃষ্ণনগরের বাড়িটিই ছিল নাট্যচর্চার আখড়া। তা ছাড়া, সে আমলে ভাল স্কুল-কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে বছরে একটি-দু’টি নতুন নাটকের প্রযোজনা– তার গুণমান যেমনই হোক না কেন– নিয়মিত ব্যাপার ছিল। এসবের মধ্যে দিয়ে চলতে চলতে কলকাতায় যেদিন ঘাঁটি গাড়লেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সেদিন গুরু হিসেবে পেলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। হলেনই বা পড়ন্তবেলার শিশির, তবু শিষ্যের বুকে নিখাদ নাট্যপ্রেমের বীজ বুনে দিতে পেরেছিলেন তিনি।

খোদ শিশির ভাদুড়ীর কাছে বছরকয়েক শিক্ষানবিশি করার অভিজ্ঞতা যে তাঁর জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এ কথা বরাবর পঞ্চমুখে স্বীকার করেছেন সৌমিত্রবাবু। এ নিয়ে লিখেওছেন অনেক। কলকাতার পাবলিক থিয়েটার শিশির-সৌমিত্রকে এক সঙ্গে মঞ্চে অবতীর্ণ হতে দেখেনি। অবিশ্যি মার্কাস স্কোয়্যারে বঙ্গসংস্কৃতি সম্মেলনের দরবারে ‘প্রফুল্ল’ নাটকে শিশিরকুমারের পাশে অভিনয় করেছিলেন সৌমিত্র। সেই একবারই। ‘অপুর সংসার’-এর আগে।

কিন্তু ওই স্মরণীয় শিশিরসান্নিধ্য তাঁকে এমন দু’টি জিনিস শিখিয়েছিল যা আমৃত্যু ধ্রুবসত্য বলে জেনেছেন তিনি। এক, ‘এন্টারটেইনমেন্ট ভ্যালু’ থিয়েটারের জিয়নকাঠি। জমাতে না পারলে নাটক করার কোনও মানেই হয় না। গ্রুপ থিয়েটারের সঙ্গে এখানে তার বরাবরের আড়াআড়ি। দুই, একটু নিচু পর্দার সুরেলা অভিনয়ই নাটকের জন্য মানানসই। বিশ শতক জুড়ে তামাম পশ্চিমী দুনিয়ায় অশ্বমেধের ঘোড়া ছোটানো ‘মেথড অ্যাক্টিং’ আমাদের দেশে চলে না। ‘রিডিং বিটউইন দ্য লাইনস’ হল চরিত্রায়ণের সোনার কাঠি।

যত দিন গিয়েছে, পাবলিক থিয়েটারের গণেশ যত উল্টনোর উপক্রম হয়েছে, তত গ্রুপ থিয়েটারের মহল্লায় সরে এসেছেন সৌমিত্র। লক্ষ্মীর ঝাঁপি উপুড় করে দেবার মতো প্রযোজক পাননি। যাঁদের পেয়েছেন, তাঁদেরই পাশে নিয়ে চলেছেন। নড়বড়ে স্টেজ, লজঝড়ে গ্রিনরুম– কোনও কিছুর পরোয়া করেননি। বছর পাঁচেক আগে তাঁকে মেনে নিতে হয়েছিল, যে কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করার শারীরিক সক্ষমতা আর তাঁর নেই। ‘আত্মকথা’ বা ‘ছাড়িগঙ্গা’র মতো নাটক, যাতে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাঁকে মঞ্চে উপস্থিত থাকতে হয়– তেমন নাটক নিজের কাঁধে বয়ে নিয়ে যাবার জোর তিনি হারিয়েছেন। তা বলে একদিনের জন্যও লোক হাসাননি। সরে এসেছিলেন পার্শ্বচরিত্রে। যেটুকু জায়গা পেয়েছেন, সেটুকুতেই ওস্তাদের মার দেখিয়েছেন।

গত শীতেও তাঁর অভিনয় দেখতে কলকাতা তো বটেই, দমদম,কল্যাণী, উত্তরপাড়া, চন্দননগর,কৃষ্ণনগরের মতো শহর আর শহরতলির রংমহল উন্মুখ হয়ে থেকেছে। ক’বছর আগেও নয়াদিল্লির ‘শাহী রঙ্গমহোৎসব’-এর ষোলোকলা পূর্ণ হয়েছে তাঁর মঞ্চাবতরণে। অতিমারী বাদ না সাধলে বা হঠাৎ মৃত্যুঘণ্টা বেজে না উঠলে, এই শীতের মরসুমে অন্তত দু’টি নাটকে তাঁকে মঞ্চে দেখত বাঙালি – ‘ফেরা’ এবং ‘ঘটক বিদায়’। মনে রাখতে হবে, এই দু’টি নাটকই তাঁর হাতযশ, দিশি সুতোয় বোনা বিদেশি নাটকের নকশা।

[the_ad id=”266919″]

শুধু অভিনয় নয়, প্রসেনিয়াম থিয়েটারের চরম প্রয়োজনীয় দু’টি দিক– অর্থাৎ নাটক লেখা ও পরিচালনা করা – দু’ক্ষেত্রেই সাড়া-জাগানো সাফল্য পেয়েছেন সৌমিত্রবাবু। প্রভাবে তা সিনেমার তুলনীয় না-ই হতে পারে, তা বলে এক চিলতে হেলাফেলা ছিল না তাঁর থিয়েটারের কাজে। সিনেমায় কেবল অভিনয় করতেন তিনি। থিয়েটারে এর কয়েকগুণ বেশি মনোনিবেশ করতে হত তাঁকে। অতিশয় সাগ্রহে এ কাজে তিনি ব্রতী থেকেছেন আজীবন। বস্তুত, তাঁর মতো এক সৃজনশীল মানুষের জীবনের নানা পর্বে মরমী বঁধূয়ার ভূমিকায় নিরবচ্ছিন্নভাবে থেকেছে থিয়েটার। বিগত পাঁচ দশক ধরে।

দুয়েকটি ব্যতিক্রম বাদ দিলে ১৯৬০-এর দশকে সিনেমাতেই ডুবে ছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। অবস্থাটা বদলাল ১৯৭৩ নাগাদ। সময়টা ছিল কলকাতার প্রসেনিয়াম থিয়েটারের পক্ষে অতীব ফলপ্রসূ। সে সময়েই স্বজনবান্ধবদের নিয়ে দল গড়ে নাটক করার তোড়জোড় করছিলেন সৌমিত্রবাবু। অভিনেতৃ সঙ্ঘের নেতৃত্বে চলে আসার পর এই উদ্যোগ আরও দানা বাঁধে। পাশে ভানু বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুপকুমার, উৎপল দত্তের মতো পোড়খাওয়া থিয়েটার-সিনেমার সঙ্গী থাকায় তাঁর সুবিধেই হয়।

সৌমিত্রবাবু বিলক্ষণ জানতেন, যে বাংলা প্রসেনিয়াম থিয়েটারের এক যুগসন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি তিনি– যার এক দিকে গিরিশচন্দ্র ঘোষ, শিশিরকুমার ভাদুড়ী প্রমুখ। এবং অন্যদিকে শম্ভু মিত্র, উৎপল দত্ত, অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ত্রিবেণীসঙ্গম।

তাঁর এই সময়কার মানসিকতা খুব কাছ থেকে বুঝবার একটি উপাদান আমাদের হাতে এসেছে। নান্দীকারের প্রখ্যাত অভিনেতা তথা পরবর্তীতে যাত্রার জনপ্রিয় পালাকার অসিত বন্দ্যোপাধ্যায়কে লেখা তাঁর একটি চিঠি। খুব সম্ভবত অভিনেতৃ সঙ্ঘের কার্যকলাপ নিয়ে অসিতবাবুর সঙ্গে আলোচনা চলছিল তাঁর। তা ছাড়া, সে বছর অক্টোবরে অর্থাৎ পুজোর মরসুমে নান্দীকারের আয়োজনে একটি উৎসবে সৌমিত্রবাবুকে পাওয়া যাবে কিনা, আর গেলে বিজ্ঞাপনে তাঁর নাম ব্যবহার করা যাবে কিনা, এ নিয়েও আগ্রহী ছিলেন অসিতবাবু। শ্যুটিংয়ের ফাঁকে জুতসই উত্তর দেবেন বলে দু’টি চিঠি নিয়ে বিশাখাপত্তনমে গিয়েছিলেন সৌমিত্র। ফুরসত মেলেনি। তাই জবাব লেখা হয়েছিল ১৯৭৩-এর ২৯ মে– ৩, লেক টেম্পল রোডের বাসা থেকে। পুজোর ছুটিতে স্ত্রীপুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে বাইরে বেড়াতে যাওয়া হয় বলে নান্দীকারের উৎসবের ব্যাপারে কোনও পাকা কথা দিতে পারেননি সৌমিত্র। ওই চিঠিতেই এক জায়গায় তিনি বলছেন –

“(অভিনেতৃ) সংঘ ডিসেম্বরের ৯/১০ তারিখ নাগাদ রবীন্দ্রসদনে নাট্যোৎসব করবে বলে স্থির করেছে। বিদেহী ছাড়াও আরও তিনটি নতুন নাটক। একটা উৎপলবাবু – একটা অনুপ – একটা আমি করব – এইরকম স্থির হয়েছে। জানিনা কতদূর কি হবে। … কলামন্দিরে কালিদাস রঙ্গালয়ের সাহায্যার্থে একদিন বিদেহী হল। খুব আরাম পাওয়া গেল ওই বাড়িতে ওরকম নাটক করে।”

এ থেকে তিনটি বিষয় উঠে আসে। এক: হেনরিক ইবসেনের ‘গোস্টস’ থেকে সৌমিত্রর অনুবাদ-নির্দেশনা-অভিনয়ে অভিনেতৃ সঙ্ঘের প্রযোজনা ‘বিদেহী’ বেশ জমে উঠেছিল। মাঝেমাঝেই মঞ্চায়ন চলছিল। এটিই তাঁর প্রথম বড় মাপের নাট্য পরিচালনা। কলামন্দিরের মতো অত্যাধুনিক প্রেক্ষাগৃহে তা যে সাফল্যের সঙ্গে মঞ্চস্থ হচ্ছিল, তাতে যারপরনাই উত্তেজিত ছিলেন তিনি। দুই: এই সুবাদে নান্দীকারের মতো সদাসক্রিয় ও অগ্রগামী গ্রুপ থিয়েটার দলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল তাঁর। অনুমান করি, এর নেপথ্যে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের অবদান ছিল। তিন: উৎপল দত্ত, অনুপকুমারদের মতো রংমহলে পায়ের তলায় অনেকখানি জমি নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা মানুষদের পাশাপাশি নিজেকে দেখতে পেয়ে আশায় বুক বাঁধছিলেন সৌমিত্রবাবু। আমরা জানি, যে ওই নাটকটি হয়েছিল ‘রাজকুমার’ নামে। মার্কিন দেশের মার্কামারা কমিউনিস্ট নাটককার ক্লিফোর্ড ওডেটসের লেখাকে বাংলায় ঢালাই করেছিলেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। রূপান্তরটি খাসা হয়েছিল বলে হাতে গোনা কয়েকটি চ্যারিটি শো নয়, পাবলিক থিয়েটারেও চমকপ্রদ সফলতা পায় ‘রাজকুমার।’

কলকাতায় যেদিন ঘাঁটি গাড়লেন সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, সেদিন গুরু হিসেবে পেলেন শিশিরকুমার ভাদুড়ীকে। হলেনই বা পড়ন্তবেলার শিশির, তবু শিষ্যের বুকে নিখাদ নাট্যপ্রেমের বীজ বুনে দিতে পেরেছিলেন তিনি।

আর এই সাফল্যই মোড় ঘুরিয়ে দেয় সৌমিত্রর জীবনের। থিয়েটারের সঙ্গে গাঁটছড়া পোক্ত হয়ে ওঠে। একদিকে সত্যজিৎ রায়ের প্রধান অভিনেতার জায়গা ধরে রাখছেন, সঙ্গে অকাতরে মেনস্ট্রিম বাংলা সিনেমার দাবিদাওয়া মেটাচ্ছেন। অন্যদিকে নির্মাল্য আচার্যের সহযোগে ‘এক্ষণ’-এর মতো পত্রিকা সম্পাদনা করছেন। এটুকুর মধ্যেই সন্তুষ্ট হবার অঢেল উপকরণ ছিল। সৌমিত্রবাবু কিন্তু তা হলেন না। তাঁর ভেতরে থিয়েটারের যে আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়েছিলেন শিশিরকুমার, মনোমন্দিরের কুলুঙ্গি থেকে সেটি সন্তর্পণে বের করে আনলেন। সেই আলো জ্বলে উঠল হাতিবাগানের থিয়েটারপাড়ায়। একটি স্বতন্ত্র বিভায়। নানা গতের আমোদগেঁড়ে বিনোদনের মধ্যে নিজের জন্য পথ কাটলেন সৌমিত্র। ‘রাজকুমার’, ‘নামজীবন’, ‘ফেরা’, ‘নীলকণ্ঠ’, ‘ঘটক বিদায়’, ‘দর্পণে শরৎশশী’-র মতো কত প্রযোজনা যে করলেন! স্টার ইমেজের জৌলুসকে ভাঙিয়ে এমন এক ধরনের থিয়েটারকে জিইয়ে রাখলেন, যা পাবলিক থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটারের বাঁধা গতের মাঝখান দিয়ে দিব্যি একটি স্বতন্ত্র পথ করে নিল।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের থিয়েটারের প্রধান বৈশিষ্ট্য কী? মেধাবী মধ্যবিত্ত মনন দিয়ে জগৎ ও জীবনের নানা আলোছায়াকে খতিয়ে দেখা। একটু বাঁয়ের দিকে হেলে পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থার পাঁক তুলে দেখানো। তাঁর নিজের মতো করে সুস্থ বিনোদনের একটি কাঠামো গড়ে তোলা।

এ কাজটি কিন্তু মোটেই সহজ ছিল না। কারণ, তাঁকে পেশাদারদের সঙ্গে নিয়ে চলতে হয়েছিল। পাবলিক থিয়েটারের মালিকপক্ষের সঙ্গে পদে পদে সমঝোতা করে চলতে হয়েছিল। তবু চলেছিলেন। মাথা উঁচু করেই চলেছিলেন। রবি ঘোষ, মাধবী মুখোপাধ্যায়ের মাপের কুশীলবদের পাশে নিয়ে চলেছিলেন। সবচেয়ে বড় কথা – জনসমর্থন তিনি পেয়েছিলেন। এটি তাঁর কাছে জরুরি ছিল। আর যাই হোক, কোনও দিন কলাকৈবল্যবাদী থিয়েটারের চৌহদ্দি মাড়াননি সৌমিত্রবাবু।

নানা গতের আমোদগেঁড়ে বিনোদনের মধ্যে নিজের জন্য পথ কাটলেন সৌমিত্র। …স্টার ইমেজের জৌলুসকে ভাঙিয়ে এমন এক ধরনের থিয়েটারকে জিইয়ে রাখলেন, যা পাবলিক থিয়েটার বা গ্রুপ থিয়েটারের বাঁধা গতের মাঝখান দিয়ে দিব্যি একটি স্বতন্ত্র পথ করে নিল।

পাবলিক থিয়েটারের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পর নিজেকে বদলে নিয়েছেন একটু একটু করে। নতুন ধাঁচের অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সইয়ে নিয়েছেন। কখনও নিভা আর্টস, কখনও ‘মুখোমুখি’র মতো মোটের ওপর পেশাদার বন্দোবস্তের ওপর ভরসা রেখেছেন। এমনকী ‘স্বপ্নসন্ধানী’ বা ‘সংস্তব’র মতো ষোলো আনা গ্রুপ থিয়েটার ঘরানার দলেও কাজ করেছেন। অতিথি হিসেবে। ‘টিকটিকি’ বা ‘ছাড়িগঙ্গা’র মতো প্রযোজনা এসেছে সেই সূত্র ধরেই। তাঁর বড় সাধ ছিল শেক্সপিয়ারের ‘হ্যামলেট’-এ নামভূমিকায় অভিনয় করবেন। সুযোগ হয়নি। উঠেপড়ে লেগেছিলেন ‘কিং লিয়ার’ নিয়ে। তালেগোলে হয়ে উঠছিল না। শেষটায় মিনার্ভা রেপার্টরি থেকে প্রস্তাব আসতেই লুফে নেন। এক কথায় রাজি হন তরুণতর প্রজন্মের শ্রেষ্ঠ নির্দেশক সুমন মুখোপাধ্যায়ের নির্দেশনায় কাজ করতে। একদিকে তাঁর চৌম্বক আকর্ষণ, অন্যদিকে শেক্সপিয়ার-সুমন মণিকাঞ্চনযোগ – সব মিলিয়ে চূড়ান্ত উন্মাদনার জন্ম দিয়েছিল ‘রাজা লিয়ার’। ২০১১-তে রাজ্য রাজনীতির পালাবদল ও তৎপরবর্তী গড়িমসিতে প্রযোজনাটি আচমকা বন্ধ হয়ে না গেলে জনপ্রিয়তার এক ইতিহাস গড়তে পারত।

[the_ad id=”270084″]

এহ বাহ্য। সৌমিত্রবাবু থমকে যাননি। দেহপট সনে নট সকলি হারায় – গিরিশকথিত এই আপ্তবাক্যে বোধ করি বিশ্বাস করতেন তিনি। তাই কালান্তক ব্যাধিকে দমিয়ে রেখে সেটিকেই নাট্যবস্তুতে পরিণত করতে পেরেছিলেন ‘তৃতীয় অঙ্ক, অতএব’ নাটকে। বয়সোচিত ‘আত্মকথা’য় তিন প্রজন্মের অভিনেত্রীকে এক সুতোয় গেঁথেছিলেন। যখনই পেরেছেন, তখনই পাঠ-অভিনয় করেছেন। শেষের কবিতার অমিত রায়কে বাঙালি কোনও দিন ভুলবে না। গিরিশের ‘বিল্বমঙ্গল ঠাকুর’ পড়তেও বড় ভাল লাগত তাঁর। বছরখানেক আগেও পড়েছেন। দেশে বিদেশে মনোজ মিত্রের ‘অশ্বত্থামা’ পাঠ-অভিনয়ের কত অনুষ্ঠান করেছেন এককালে!

আমাদের সৌভাগ্য যে তাঁর ‘নাটক সমগ্র’ প্রকাশ পেয়েছে তিনটি গুরুভার খণ্ডে। তাঁকে মঞ্চে আর দেখব না বটে, তবু তাঁর রচনা পড়তে তো পারব! আর বুঝতে পারব যে বিলীয়মান বাঙালি প্রজ্ঞার এক উজ্জ্বল প্রতিনিধি কীভাবে স্বদেশ ও সমকালের সঙ্গে সংলাপ চালিয়ে গিয়েছেন। অর্ধশতক জুড়ে।

অস্যার্থ– এই মুহূর্তে বাজি রেখেই বলা যায়, সকলই হারাবেন না সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়। মিসিং লিংক হারায় না। তাঁর অস্তিত্বই তাঁর অমরত্বের চাবিকাঠি।

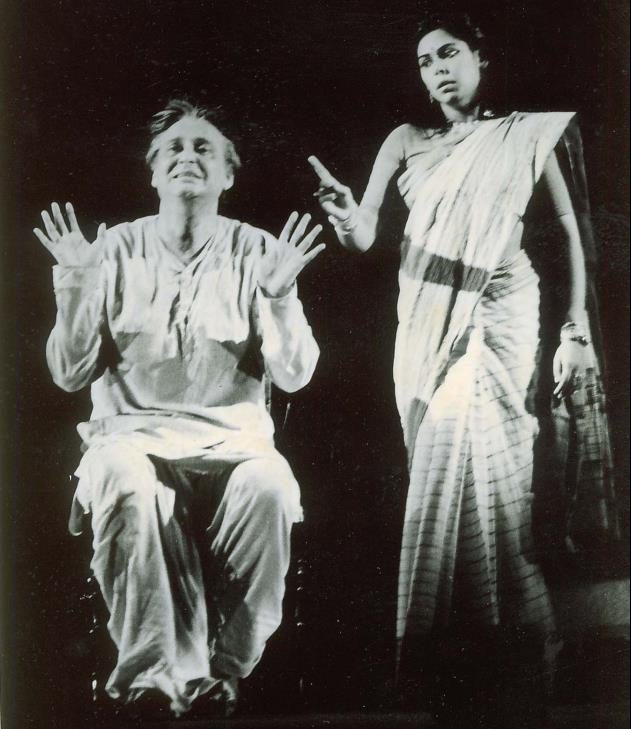

*ছবি লেখকের সৌজন্যে প্রাপ্ত।

অংশুমান ভৌমিকের জন্ম ১৯৭৫-এ কলকাতায়। ছেলেবেলা কাটিয়েছেন মামারবাড়ি নবদ্বীপে। গত চার দশক কলকাতার বাসিন্দা বা যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরিজির এমএ হলেও বাবার 'দেশ' বরিশাল আর মায়ের 'দেশ' নদিয়ার মধ্যে দোদুল্যমান তাঁর অস্তিত্ব। পেশায় শিক্ষক, নেশায় কালচারাল কমেন্টেটর। বাংলা ও ইংরেজিতে লেখালেখি করছেন দু'দশকের বেশি। দেশবিদেশ থেকে প্রকাশিত বইয়ের সংখ্যা বারো। 'দ্য টেলিগ্রাফ' ও কৃত্তিবাস-এর নাট্যসমালোচক হিসেবে ইদানীং থিতু।