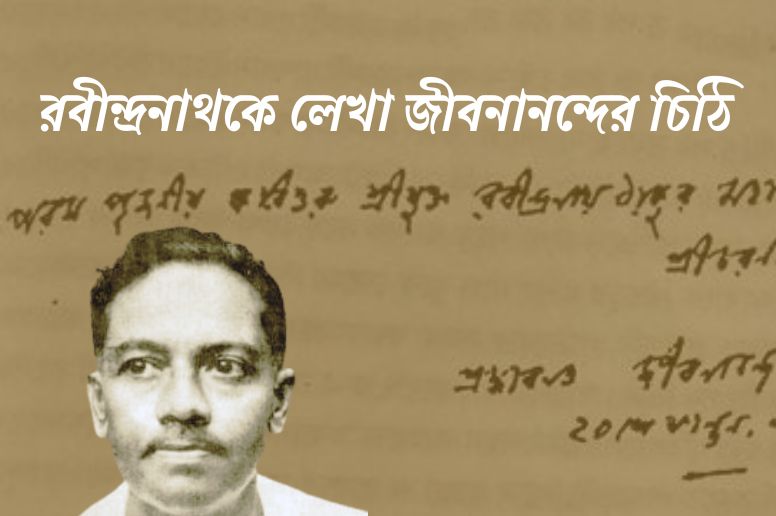

১৯২৭ সালে প্রকাশিত ‘ঝরা পালক’ কাব্যগ্রন্থটি স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পড়তে পাঠিয়েছিলেন জীবনানন্দ দাশ। বইটি পড়ে কবিকে একটি চিঠি দেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বিশ্বকবির লেখা সেই চিঠির প্রত্যুত্তরে এই চিঠিটি লেখেন জীবনানন্দ (Jibanananda Das)।

শ্রীচরণেষু

আপনার স্নেহাশীষ লাভ করে অন্তর পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আজকালকার বাংলাদেশের নবীণ লেখকদের সবচেয়ে বড় সৌভাগ্য এই যে তাদের মাথার উপরে স্পষ্ট সূর্যালোকের মত আধুনিক পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ মনীষীকে তারা পেয়েছে। এত বড় দানের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখতে হলে যতখানি গভীর নিষ্ঠার দরকার দেবতা পূজারীকে কখনও তার থেকে বঞ্চিত করেন না। কিন্তু দানকে ধারণ করতে হলে যে শক্তির প্রয়োজন তার অভাব অনুভব করছি। অক্ষম হলেও শক্তির পূজা করা এবং শক্তির আশীর্বাদ ভিক্ষা করা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় সাধনা। আর আমার জীবনের আকিঞ্চন সেই আরাধ্য শক্তি সেই কল্যাণময় শক্তির উৎসের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা। আশা করি এর থেকে আমি বঞ্চিত হব না।

পত্রে আপনি যে কয়েকটি কথা উল্লেখ করেছেন সেই সম্পর্কে দু-একটা প্রশ্ন আসছে। অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন— পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের ভিতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠছে না তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা ‘সেরেনিটি’ জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাদের কাব্যের ভিতর এই সুর অনেকভাবে ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে, সে কাব্য ক্ষুন্ন হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের ডিভাইন কমেডির ভিতর কিংবা শেলীর ভিতর সেরেনিটি বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এদের রচনার ভিতর আছে বলে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকম বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময়ে নানা রকম ‘মুডস’ খেলা করে। সে ‘মুড’গুলোর প্রভাবে মানুষ কখনো মৃত্যুকেই বঁধু বলে সম্বোধন করে, অন্ধকারের ভেতরই মায়ের চোখের ভালোবাসা খুঁজে পায়, অপচয়ের হতাশার ভিতরে বীণার তার বাধবার ভরসা রাখে। যে জিনিস তাকে প্রাণবন্ত করে তোলে অপরের চোখে হয়ত তা নিতান্তই নগন্য। তবু তাতেই তার প্রাণে সুরের আগুন লাগে ,– সে আগুন সবখানে ছেয়ে যায়। ‘মুড’-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বেলে ওঠে, তাতে ‘সেরেনিটি’ অনেক সময়েই থাকে না– কিন্তু তাই বলে তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।

সকল বৈচিত্র্যের মতো সুর বৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভিতর। কোন একটা বিশেষ ছন্দ বা সুর অন্য সমস্ত সুর বা ছন্দের চেয়ে বেশি করে স্থায়ী স্থান কি করে দাবি করতে পারে? আকাশের নীল রং, পৃথিবীর সবুজ রং, আলোর শ্বেত রং, কিম্বা অন্ধকারের কালো রং-সমস্ত রংগুলোরই একটা আলাদা বৈশিষ্ট্য ও আকর্ষণ আছে। একটাকে অন্যটার চেয়ে বেশি সুন্দর ও সুচির বলা চলে বলে মনে হচ্ছে না। এই অন্ধকার, এই আলো, আকাশের নীল, পৃথিবীর শ্যামলিমা–এসবই তো সুচির-সুন্দর। সৌন্দর্য ও চিরত্বের বিচার তাই অন্য ধরনের বলে মনে হয়। ঘুড়ির কাগজের সবুজ, নীল, শাদা বা কালো রং যখন পৃথিবী, আকাশ, প্রভাত বা রাত্রির বর্ণের সৌন্দর্য ও স্থায়িত্বের দাবি করে বসে, তখন আর কোন প্রসঙ্গের প্রযোজন থাকে না। আমার তাই মনে হয়, রচনার ভিতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়ত তাও নিস্ফল হয়ে যায় । বিটোফেনের কোন কোন সিম্ফনী বা সোনাটার ভেতর অশান্তি আছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে, কিন্তু আজো তা টিকে আছে–চিরকালই থাকবে টিকে, তাতে সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিলো বলে।

আমার যা মনে হয়েছে তাই আপনাকে জানিয়েছি। আপনার অন্তরলোকের আলোপাতে আমার ত্রুটি অক্ষমতা মার্জিত করে নেবেন আশা করি। আপনার কুশল প্রার্থনীয়। আপনি আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করুন।

প্রণত

শ্রীজীবনানন্দ।

বাংলালাইভ একটি সুপরিচিত ও জনপ্রিয় ওয়েবপত্রিকা। তবে পত্রিকা প্রকাশনা ছাড়াও আরও নানাবিধ কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে থাকে বাংলালাইভ। বহু অনুষ্ঠানে ওয়েব পার্টনার হিসেবে কাজ করে। সেই ভিডিও পাঠক-দর্শকরা দেখতে পান বাংলালাইভের পোর্টালে,ফেসবুক পাতায় বা বাংলালাইভ ইউটিউব চ্যানেলে।