অনেকদিন বাদে মহাকরণে গেছি সেদিন। প্রেস কর্নারে বসে আছি। একজন দু’জন করে সাংবাদিক ঢুকছেন। ‘কালান্তর’ পত্রিকার চিফ রিপোর্টার চিত্তপ্রিয় রায় এসে বসলেন আমার পাশে। যবে থেকে মহাকরণে আমার আসাযাওয়া শুরু হয়েছে, তখন থেকেই ওঁকে আমি চিনি। ভারি চমৎকার মানুষ। একথা সে কথার পরে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমি কালান্তরে আসতে চাই কী না। আচমকা এই প্রস্তাবে একটু অবাকই হলাম।

আগের কিস্তিতেই বলেছি, সেই সময়ে বসুমতীতে আমার কিছু সমস্যা হচ্ছিল। আমার রিপোর্টারি করতে বেরুনো চিফ রিপোর্টারের পছন্দ হচ্ছিল না। সেই অসন্তোষ প্রকাশ পেত তাঁর ব্যবহারে। এসব কারণে আমার নিজেরও বসুমতীতে কাজ করতে ভালো লাগছিল না আর। চিত্তদা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, বসুমতী আমাকে কাজের বিনিময়ে কোনও পারিশ্রমিক দেয় কিনা।

পারিশ্রমিক?

এ ব্যাপারটা তো কোনওদিন মাথাতেই আসেনি আমার! ওই রকম একটি সংবাদপত্রে আমি কাজ করার সুযোগ পেয়েছি, তাতেই যারপরনাই কৃতজ্ঞ ছিলাম!

অর্থকরী দিক সম্বন্ধে সেই বয়সে আমার না ছিল কোনও ধারণা, না ছিল প্রত্যাশা। কাজেই চিত্তপ্রিয়বাবু যখন জানালেন যে ওখানে শিক্ষানবিশ হিসেবে কাজ করলে আমি মাসিক ১০০ টাকা পারিশ্রমিক পাব, আমি তো খুব পুলকিত হলাম!

ষাটের দশকে আমার কাছে ওই টাকার মূল্য কত ছিল, আজকের যুগের ছেলেমেয়েরা কল্পনাও করতে পারবে না।

চিত্তদার প্রস্তাবে না করার কোনও কারণ ছিল না আমার কাছে। শুধু বললাম, বাড়িতে একবার মা-বাবাকে জিজ্ঞেস করে জানিয়ে দেব।

[the_ad id=”266918″]

আমার পরিবার ছিলেন বামপন্থী। কাজেই কমিউনিস্ট পার্টির রাজ্য শাখার মুখপাত্র কালান্তরে আমার কাজ করা নিয়ে কোনও আপত্তিই উঠল না। তা ছাড়া এ কাগজের সঙ্গে যুক্ত বেশ কিছু সাংবাদিকের সঙ্গে বাবার পরিচয় ছিল- কিছুটা আমার বাপের বাড়ির দেশ বরিশাল সূত্রে আর কিছুটা বাবার ডাক্তারির সুবাদে।

দেশভাগের পরে ভাইবোন, স্ত্রী ও নাবালক ছেলেমেয়েদের নিয়ে বাবা চলে এসেছিলেন কলকাতায়। প্রথম দিকে কিছুদিন আমাদের শ্রীরামপুরে থাকতে হয়েছিল এক আত্মীয়ের বাড়িতে। চল্লিশ দশকের শেষভাগটা আমার পরিবারের পক্ষে একটা কঠিন সময় ছিল। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে তখনকার দিনের এক নামী কোম্পানি মেটাল বক্স-এ মেডিক্যাল অফিসারের চাকরি পেলেও নানাবিধ অভ্যন্তরীণ গোলযোগের কারণে বাবার সে চাকরি বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ইতিমধ্যেই অবশ্য তিনি চিকিৎসক হিসাবে সুনাম অর্জন করেছিলেন।

[the_ad id=”266919″]

বাবার সঙ্গে কমিউনিস্ট পার্টির অনেকের একটি পরোক্ষ যোগাযোগ ছিল। সে সময় কমিউনিস্টদের টাকাপয়সার বেশ অভাব ছিল। চল্লিশের দশকে পার্টি বেআইনি ঘোষিত হলে বেশিরভাগ পার্টি সদস্যরা চলে গিয়েছিলেন আন্ডারগ্রাউন্ডে। খাওয়াদাওয়ার ঠিক নেই। শহরের এ বস্তি, ও বস্তিতে আত্মগোপন করে দিন গুজরান করতে হত। অনেকেই নানাবিধ রোগে, বিশেষ করে যক্ষ্মাতে আক্রান্ত হতেন। চিকিৎসার দায়িত্ব পড়ত বাবার কাঁধে। বাবা যে শুধু বিনা পয়সায় ওঁদের চিকিৎসা করতেন তাই নয়, ওষুধের কোম্পানি থেকে যে নমুনা ওষুধপত্র পেতেন, ওঁদের বিলিয়ে দিতেন। কখনও কখনও সাধ্যমতো পুষ্টিকর খাবারেরও যোগান দিতেন। এ সব আমি জানতে পেরেছিলাম ‘কালান্তর’ কাগজে ঢোকার পরে। বাবা কোনওদিন এ সম্বন্ধে একটি কথাও আমাকে বলেননি।

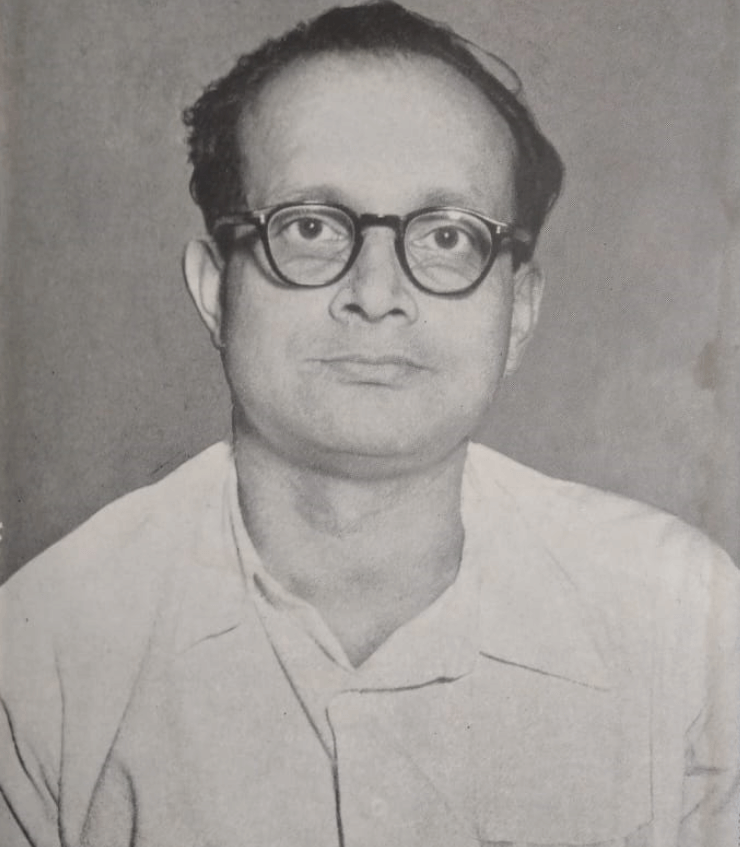

‘কালান্তর’ তখন বেরত সুন্দরীমোহন অ্যাভিনিউ থেকে। অ্যাজ়বেস্টসের ছাদ। ছোট্ট জায়গা। দেড়তলায় বসতেন ডেস্কের কর্মীরা আর রিপোর্টাররা একতলার একটি ঘরে। তখন ‘কালান্তর’-এর সম্পাদক ছিলেন ভবানী সেন। তিনি আজ দিল্লি, কাল মস্কো ঘুরে বেড়াতেন পার্টি ও কাগজের কাজে। আমি ‘কালান্তর’-এ যোগ দেবার সময়ে ভবানীবাবু ছিলেন মস্কোতে। ফিরে এসে একদিন ডেকে পাঠালেন। ওঁর সঙ্গে সেই প্রথম সাক্ষাৎ। পরনে ধবধবে সাদা ধুতিপাঞ্জাবি। সৌম্যদর্শন, মুখে স্মিত হাসি। সত্যি কথা বলতে, ওই ক’দিনে সহকর্মীদের কাছ থেকে এত শুনেছি ওঁর কথা, যে ওঁকে দেখে একটুও অচেনা মনে হল না।অফিসের সবাই, চা দেয় যে ছেলেটি, সে থেকে শুরু করে সবাইকার ‘ভবানীদা’ ছিলেন তিনি। সম্পাদকের ঘরে সকলের জন্য ছিল অবারিতদ্বার।

[the_ad id=”270084″]

কী ধরনের সাহিত্যে আমার আগ্রহ, দেশিবিদেশি কোন লেখকের লেখা পছন্দ, খেলাধুলো করি কিনা, এমনকি বেড়াতে ভালোবাসি কিনা-এই রকম সাতসতেরো প্রশ্ন করলেন আমাকে। কিন্তু প্রশ্নের ধরনটা এমনই ছিল যে আমার মনে হল আমি যেন অনেকদিন বাদে দেখা এক আত্মীয়ের সঙ্গে কথা বলছি। অবশেষে এল সেই প্রশ্ন, যা অবশ্য খানিকটা প্রত্যাশিতই ছিল। সেটা হল, আমি রাজনীতি করি কিনা। আমার নঞর্থক উত্তরে কিন্তু ওঁর কোনও হেলদোল হল না। একেবারে অন্য প্রসঙ্গে চলে গেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন সাংবাদিকতার কোন বিভাগে আমি কাজ করতে চাই। রিপোর্টার হতে চাই শুনে বেশ কিছু দেশিবিদেশি সাংবাদিকদের গল্প শোনালেন। কথা শেষে বেরিয়ে আসছি, ওঁর দেরাজ থেকে লেনিনের মুখ আঁকা ভারি সুন্দর একটা ব্রোচ বের করে আমাকে দিলেন।

ডেস্কের দায়িত্বে ছিলেন জ্যোতি দাশগুপ্ত, যিনি পরবর্তীকালে সম্পাদক হয়েছিলেন। ‘কালান্তর’-এ বেশ কিছু বরিশালের মানুষ ছিলেন। এই জ্যোতি দাশগুপ্ত তাঁদের মধ্যে একজন। আমার বাবা ওঁর পূর্বপরিচিত ছিলেন। পার্টির দুঃসময়ে বাবা কী ভাবে চিকিৎসক হিসেবে পার্টির অসুস্থ সদস্যদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন, সেসব গল্প তখন উনিই সবিস্তার আমাকে বলেছিলেন।

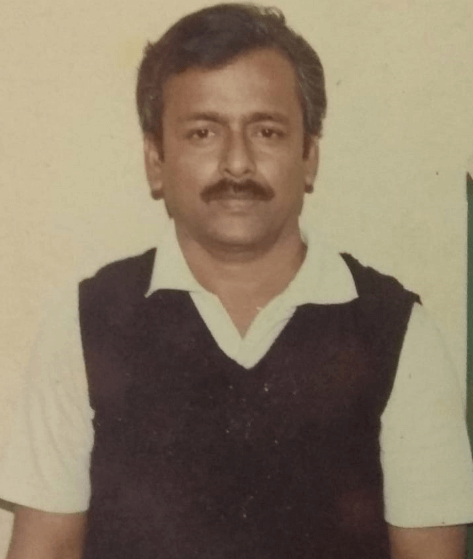

‘কালান্তর’-এ রিপোর্টারদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন অতীন সরকার। আর ছিলেন দিলীপ চক্রবর্তী ও দীপ্তেন্দু দে। খেলাধূলার পাতার দায়িত্বে ছিলেন তৃপ্তি গুহ। আমি ছাড়া বাকি সবাই ছিলেন সিপিআই পার্টির সদস্য। আর একজন আসতেন দফতরে। তিনি জ্যোতির্ময় গুপ্ত। নানা কাগজে লিখতেন। আংশিক বা পার্টটাইম রিপোর্টার হিসেবে কাজ করলেও প্রায়ই ওঁর খবর হেডলাইন হিসেবে ‘কালান্তর’-এর প্রথম পাতায় বেরত। এবারে ওদের সঙ্গে আমি যোগ দিলাম।

অতীনবাবু ছিলেন আমাদের থেকে বয়সে কিছুটা বড়। অত্যন্ত শান্তশিষ্ট স্বভাবের নিপাট ভালোমানুষ। দিলীপ আর দীপ্তেন্দু ছিল প্রায় আমার সমবয়সী। ‘কালান্তর’-এর এই তরুণ ব্রিগেড তখন কলকাতা দাপিয়ে বেড়াত। তৃপ্তি গুহ ছিলেন একটু রগ্চটা প্রকৃতির। নিজের পার্টির প্রতি আনুগত্য ছিল প্রশ্নাতীত। পার্টি সম্বন্ধে কেউ কোনও বিরূপ মন্তব্য করলে, চুপ করে কোনওদিন সহ্য করতে দেখিনি ওঁকে। চেঁচামেচি করতেন। যুক্তিতর্কে কেউ হারাতে পারত না ওঁকে। তবে ভেতরে লুকনো ছিল একটি অতি স্নেহশীল মন। অত্যন্ত বন্ধুবৎসল ছিলেন। চিত্তদার সঙ্গে গভীর বন্ধুত্ব ছিল আমৃত্যু। ১৯৭০ সালে শংকর (ঘোষ) ও আমার বিয়ের দিন বিনা নিমন্ত্রণে যে ক’জন সাংবাদিক বন্ধু আচমকা এসে উপস্থিত হয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে তৃপ্তিদা একজন। উপহার দিলেন একটা বড় সাদা খাম। খাম খুলে দেখি শংকরের একটি সাদা কালো ছবি। আগের দিন কোনও এক প্রেস কনফারেন্সে শংকরের অজান্তে ওঁদের মধ্যে কেউ একজন ছবিটি তুলেছিলেন। চমৎকার সেই ছবিটি আমার জীবনের অন্যতম সেরা উপহার।

দৈনিক বসুমতীর পর যখন ‘কালান্তর’-এ যোগ দিলাম, আমার রুটিনে তেমন পরিবর্তন হল না। বাড়ি থেকে দুপুরে ‘কালান্তর’। সেখান থেকে বিশ্ববিদ্যালয়ে সান্ধ্য ক্লাস সেরে বাড়ি ফিরতে বেশ রাত হত। কন্যার স্বাস্থ্যের কথা ভেবে মা সঙ্গে দিয়ে দিতেন ভারি টিফিন। দীপ্তেন্দু আর দিলীপ তীর্থের কাকের মতো বসে থাকত কখন আমার ঝোলা থেকে টিফিনকৌটো বেরুবে সে অপেক্ষায়। তিন বন্ধু মিলে টিফিন শেষ করতাম মহানন্দে। সহকর্মী সাংবাদিকদের কাছে আমরা হয়ে উঠেছিলাম ‘থ্রি কমরেডস!’ সত্যিই আমরা ছিলাম অভিন্নহৃদয়। অফিসের পাশেই ছিল একটা রোল-কাবাবের দোকান। দিলীপ আর দীপ্তেন্দুর পাল্লায় পড়ে ওই দোকানে আমাকে বিফ রোল খেতে হয়েছিল আর সেই আমার ‘নিষিদ্ধ’ মাংসের স্বাদের সঙ্গে প্রথম পরিচয়, প্রথম প্রেম!

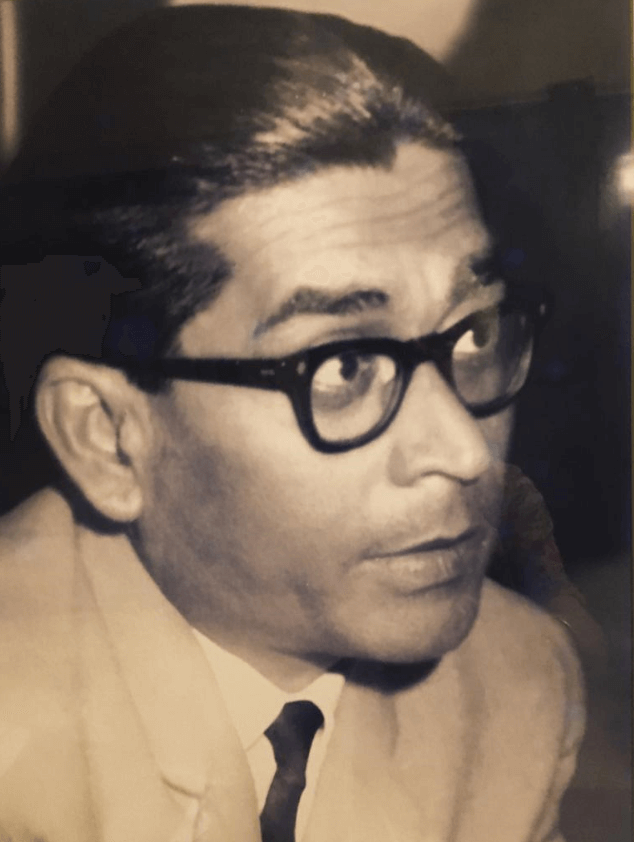

যেদিন কোনও কারণে কলেজ বন্ধ বা ক্লাস দেরিতে থাকত, মহাকরণে যেতাম। অফিস থেকে গেলে চিত্তদা, তৃপ্তি গুহ সঙ্গে যেতেন। মহাকরণের ‘প্রেস কর্নার’-এ তখন কলকাতার বাঘা বাঘা সংবাদিকদের চাঁদের হাট। এদিকে ওই ‘বিট’-এ আমিই ছিলাম একমাত্র মহিলা রিপোর্টার। এখানেই আলাপ হয়েছিল বরুণ সেনগুপ্তর সঙ্গে। উনি তখন আনন্দবাজার পত্রিকার রাজনৈতিক সংবাদদাতা। অত্যন্ত দিলদরিয়া হাসিখুশি স্বভাবের মানুষ ছিলেন। চেহারা, কথাবার্তার মধ্যে একটু যেন নায়ক নায়ক ভাব ছিল। আড়ালে সহকর্মীরা ওঁকে বলতেন ‘সংবাদপত্রের উত্তমকুমার’ বলে!

আমার তখন লবঙ্গ মুখে রাখা অভ্যেস ছিল। তাই কাঁধের ঝোলানো ব্যাগের খোপে একটা কৌটোতে লবঙ্গ থাকত। প্রেস কর্নারে বসে লবঙ্গের কৌটো খুললেই যাঁরা এসে হাত পাততেন, তাঁদের মধ্যে বরুণবাবুও থাকতেন। ঠাট্টা করে আমাকে ডাকতেন ‘লবঙ্গ লতিকা’ বলে। প্রতিবাদ করলেও শুনতেন না।

[the_ad id=”270085″]

একবার সোনাগাছির মেয়েদের একটা অনুষ্ঠানে কাকে পাঠানো হবে এই নিয়ে ‘কালান্তর’ দফতরে চিত্তদা আলোচনা করছিলেন। আমি বললাম, আমি যেতে পারি। কারণ কী কারণে যেন সেদিন বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ছিল। প্রস্তাব শুনে চিত্তদা আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন একটুক্ষণ। বললেন, তুমি কী পারবে? জায়গাটাতো ভালো নয়। আমি বললাম, পারব। চিত্তদা আমাকে যেতে দিলেন ঠিকই, কিন্তু সঙ্গে দিলীপকেও জুড়ে দিলেন। সেদিন সোনাগাছির যৌনকর্মীরা সভা ডেকেছিলেন ওদের দুঃখ-দুর্দশা, অন্যায় অবিচারের কথা জানাতে। খুব কাছ থেকে অপরিচিত জীবনধারা এক ঝলক দেখার সুযোগ হয়েছিল সেদিন। অদ্ভুত অভিজ্ঞতা! কাজ শেষ করে ফেরার সময় আমাদের দু’জনের মুখে কথা ছিল না। বাসে উঠে দিলীপ আমাকে বলেছিল, দেখলে আলপনা, কী ভাবে এই সমাজে মেয়েদের শরীর কেনাবেচা হয়! আমি নিরুত্তরই রইলাম।

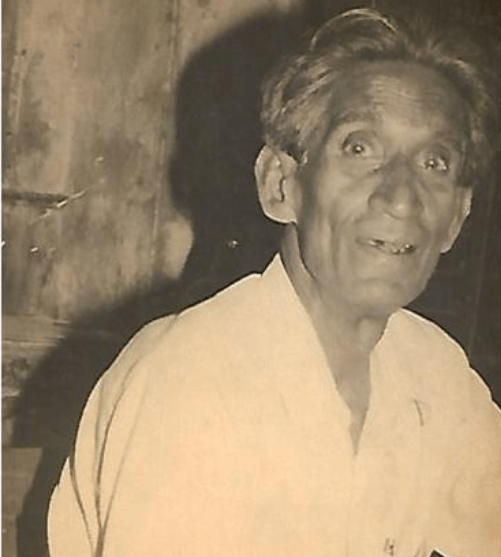

একবার সিপিআই-এর বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে ওঁর কেন্দ্র মেদিনীপুরের এক গ্রামে গিয়েছিলাম জনসভা ‘কভার’ করতে। এই বিশ্বনাথ ছিলেন যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভার তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখোপাধ্যায়ের ছোটভাই এবং সেচমন্ত্রী। সারাদিন ওঁর সঙ্গে সঙ্গে ঘুরেছিলাম। এখনও মনে পড়ে গ্রামের মেঠো পথ ধরে হন্হন্ করে চলেছেন বিশ্বনাথবাবু। সঙ্গে পার্টির আঞ্চলিক সদস্যরা, সেচ দফতরের দু’একজন কর্মচারি আর তাঁদের পায়ে পায়ে আমি! দুপুরে স্থানীয় এক পার্টি সদস্যের বাড়িতে ওঁর খাওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। বিশ্বনাথবাবু আমাকেও ছাড়লেন না। বললেন, তুমিও এখানে আমার সঙ্গেই খেয়ে নেবে। জনসভা, পার্টির লোকেদের সঙ্গে আলোচনা, গ্রামের মানুষদের অভাব অভিযোগ, সমস্যা, কৃষি এবং সেচ সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথাবার্তা শুনতে শুনতে দুপুর গড়িয়ে সন্ধ্যা হল। ফেরার সময় সামনে হ্যাজাক নিয়ে পথ দেখিয়ে দু’জন খেতের মধ্য দিয়ে আল ভেঙে যাচ্ছেন। সেই আলোতে বিশ্বনাথবাবু ও অন্যরা চলেছেন। আমি একটু পিছনে। তিনি কিন্তু ঠিক লক্ষ্য রেখেছেন আমি ওঁদের অনুসরণ করে আসছি কিনা।

[the_ad id=”270086″]

কলকাতা পৌঁছতে সে দিন বেশ রাত হয়ে গিয়েছিল। মোবাইল ফোন তো ছিল না! কাজেই বাড়িতে খবরও দিতে পারিনি। সারা পথ কত বিষয় নিয়ে গল্প করলেন। পথে গাড়ি থামিয়ে চা-বিস্কুট খাওয়ালেন। কথা ছিল কলকাতায় পৌঁছে বাস ধরে বাড়ি আসব। সে কথা বলতেই বকুনি খেলাম। গাড়ির চালককে নির্দেশ দিলেন আমাকে বাড়িতে পৌঁছে তবে ওঁর বাড়ির রাস্তা ধরতে। অবাক হয়েছিলাম ওঁর সহৃদয়তায়। একদিন আগেও ওঁকে চিনতাম না ব্যক্তিগতভাবে। অথচ ওঁর ব্যবহারে সে কথা বোঝার উপায় ছিল না।

সেসময়ে কলকাতায় বামপন্থী যুব সংগঠনের উদ্যোগে রঞ্জি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হত যুব উৎসব। বিরাট মাঠ জুড়ে। সেবার খবর করতে গেলাম আমি। পূর্ব ইউরোপের বিভিন্ন দেশ থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন সংস্কৃতির পশরা নিয়ে। তাঁদের সুরের মূর্ছনা, নাচ মুগ্ধ করেছিল উপস্থিত দর্শকদের। বাংলাও অবশ্য পিছিয়ে থাকেনি। মনে আছে লোকসঙ্গীত শিল্পী নির্মলেন্দু চৌধুরী আর পূর্ণদাস বাউল গানে মাত করে দিয়েছিলেন আসর। এক দোভাষীর সহায়তায় আজারবাইজানের এক সঙ্গীতশিল্পীর সাক্ষাৎকার নিয়েছিলাম সেদিন। আজ ধূসর সেই সব স্মৃতি।

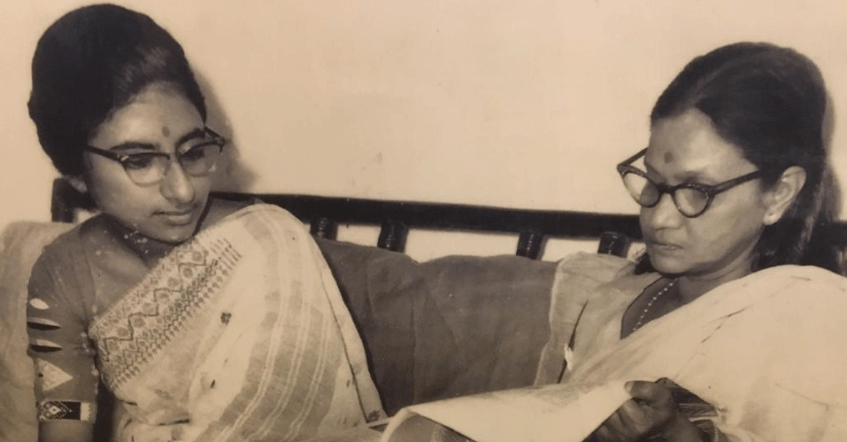

বসুমতী ও কালান্তরে কাজ করার পাশাপাশি আমি ‘ঘরণী’ নামে একটি মহিলা পত্রিকাতেও লেখালিখি করতাম। সম্পাদিকা ছিলেন করুণা মুখোপাধ্যায়। এই পত্রিকার জন্য বেশ কিছু ‘ফিচার’ লিখেছিলাম। ‘কলকাতার ক্রিসমাস’, খেলাধূলায় বাঙালি মহিলা’, ‘ নাচোলের রানি ইলা মিত্র’ এরকম সব। ইলাদির সঙ্গে এই কর্মসূত্রেই প্রথম পরিচয় আমার। পরে কালান্তরের সূত্রে আরও গভীর হয়েছিল সে পরিচয়। এই পত্রিকার জন্য বেশ কিছু বিশিষ্টজনের সাক্ষাৎকার নিতে হয়েছিল আমাকে, যাঁর মধ্যে একজন ছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমাদেবী, আর একজন সুসাহিত্যিক প্রতিভা বসু।

প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎকার নিতে শান্তিনিকেতনে যেতে হয়েছিল। কলকাতার রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষায়তন ‘সুরঙ্গমা’র অধ্যক্ষ তখন শৈলজারঞ্জন মজুমদার। ওঁরা প্রতিমা দেবীকে সম্বর্ধনাজ্ঞাপন করবেন। ওই অনুষ্ঠানটি নিয়ে একটি লেখা চাই সম্পাদকের আর সেই সঙ্গে প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎকার। সম্পাদকই সব ব্যবস্থা করে দিলেন। রবীন্দ্রনাথের কন্যা মীরা দেবীর গৃহ চিকিৎসক ছিলেন আমার বাবা। সেই সূত্রে আমারও পরিচয় ছিল ওঁর সঙ্গে। আমি ওঁর বৌঠানের সাক্ষাৎকার নিতে যাচ্ছি শুনে তিনিও সানন্দে একটি চিঠি লিখে দিলেন। এক মাঘের সন্ধ্যায় উত্তরায়ণে অনুষ্ঠান হল। প্রধান অতিথি ছিলেন বিশ্বভারতীর তৎকালীন উপাচার্য কালিদাস ভট্টাচার্য। শান্তিনিকেতনের সব আশ্রমিকরা উপস্থিত ছিলেন তাঁদের প্রিয় ‘বৌঠান’-এর এই সম্বর্ধনায়।

‘সুরঙ্গমা’র কর্মকর্তারা পরের দিন সকালেই প্রতিমা দেবীর সাক্ষাৎকারের ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। নির্দিষ্ট সময়ে উত্তরায়ণের গা ঘেঁসে ‘কোনার্ক’-এ চলে গেলাম। উনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। পরিচয় দিতে বসতে বললেন। মীরা দেবীর চিঠি দিলাম। পড়লেন। স্মিত হেসে বললেন, আমি তোমার বাবার কথা মীরার মুখে আগেও শুনেছি। বয়সের ভারে শরীর অশক্ত, কিন্তু মুখখানি লাবণ্যময়। একটি পরিণত সৌন্দর্য ওঁকে যেন ঘিরে ছিল। কণ্ঠস্বর ক্ষীণ! তবু এসবের মধ্যেও তাঁর আন্তরিক স্নেহমধুর ব্যবহার আমাকে মুগ্ধ করেছিল। কবির জীবনের শেষদিকে, অসুস্থতার সময়ে কী ভাবে কবির সেবা করেছেন, সঙ্গ দিয়েছেন সেসব কথা বললেন। ষাটের দশকে তখন রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যের ক্ষেত্রে কিছু শিল্পী রবীন্দ্রধারা থেকে একটু সরে আসছিলেন। এ নিয়ে তাঁর ক্ষোভ ও মনোবেদনাও প্রকাশ পেয়েছিল সেদিন।

এ ভাবে সবই ঠিকঠাক চলছিল। হঠাৎই গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লাম। জ্বর, সর্বশরীরে কালশিটে, আরও নানা উপসর্গ। ট্রপিক্যাল স্কুল অফ মেডিসিনে দীর্ঘদিন ভর্তি থাকতে হল। প্রথমদিকে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা করেও রোগ নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না। কলকাতার সেরা হেমাটোলজিস্ট এবং ট্রপিকালের মুখ্য অধিকর্তা ডাঃ জে বি বিশ্বাস আমার চিকিৎসার ভার নিয়েছিলেন। বেশ কয়েক বোতল রক্ত দেওয়া হল। এক সময়ে মনে করা হয়েছিল আমার রোগটা লিউকেমিয়া জাতীয়। আমার চিকিৎসক বাবা প্রায় হাল ছেড়ে দিলেন। ‘কালান্তর’ সে সময়ে নানাভাবে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। আমার চিকিৎসা সংক্রান্ত সমস্ত রিপোর্ট মস্কো পাঠানো হল।

ইতিমধ্যে কলকাতার ডাক্তাররা রোগ ধরতে পারলেন। প্রায় এক বছর চিকিৎসার পর আমি সুস্থ হলাম। কিন্তু স্বাস্থ্যগত কারণে আমার আর সাংবাদিক জীবনে ফেরা হল না। স্বপ্নটা অর্ধেক দেখা রয়ে গেল। ঘুমটা যেন মাঝপথে ভেঙে গেল।

পেশা শুরু হয়েছিল সাংবাদিকতা দিয়ে। পরে নামী ইস্কুলের বাচ্চাদের দিদিমণি। কিন্তু লেখা চলল। তার সঙ্গে রাঁধা আর গাড়ি চালানো, এ দুটোই আমার ভালবাসা। প্রথম ভালবাসার ফসল পাঁচটি বই। 'নানা রাজ্যের অন্নব্যঞ্জন', 'মছলিশ' আর 'ভোজনবিলাসে কলকাতা' অন্যতম।

12 Responses

Alpana Aunty,ami mugdho hoye ayk nisshase apnar sob lekha pori,ayto sohoj sabolil bhasay apni lekhen…..porte khub valo lage…..eybhabei choluk apnar lekhoni….khub bhalo thakben….pranam neben

সহজ সুন্দর লেখা | খুব ভালো লাগলো |

Oshadharon.

খুব ভাল লাগল। তখনকার কালান্তর আর কিছু অসাধারণ মানুষের কথা মন ছুঁয়ে গেল।

খুব ভালো লাগল। তোর লেখা সবসময়েই পড়ি একদম ভেতর থেকে। এগুলো ব্ই আকারে কিছু করা যায় কি? আরও লেখা পড়তে চাই।

খুব ভালো লাগল। তোর লেখা সবসময়েই পড়ি একদম ভেতর থেকে। এগুলো ব্ই আকারে কিছু করা যায় কি? আরও লেখা পড়তে চাই।

পড়ে মুগ্ধ ৷ এই পত্রিকার সর্ম্পকে কোন ধারণা বা জ্ঞান কিছুই ছিল না ৷ অপূর্ব , মনোগ্রাহী উপস্থাপনা ৷ তুই আমাদের galaxyতে polestar .

Awesome Article Mrs. Alpana Ghosh ma’am! Many unknown facts and some meorable snaps too. Hope to see mor of such articles in the days to come. Bye and regards

Koto smriti : porer lekha kobe?

প্রত্যাশিত ভাবেই খুব ভালো লাগলো এই অতীতচারণ।

Sreemoti Alpona Ghosh ke prothomei dhonobad janai eto sundar alekhyo amader upohar debar jonyo.. onar lekha porle ami sei samaye chole jai..jokhonkar kotha uni likhchen. .porbar por anekta samaye sei abesh theke jaye. koto kichu jante parlam tokhonkar sanmbad jogot samondhe. nanan tothye bhora lekhati uni ki sabolil bhabe upasthona korechen. erokom e arekti lekha r apekhaye roilam.. .

Wonderful article. Feels good to read about my grandfather, Bhabani Sen