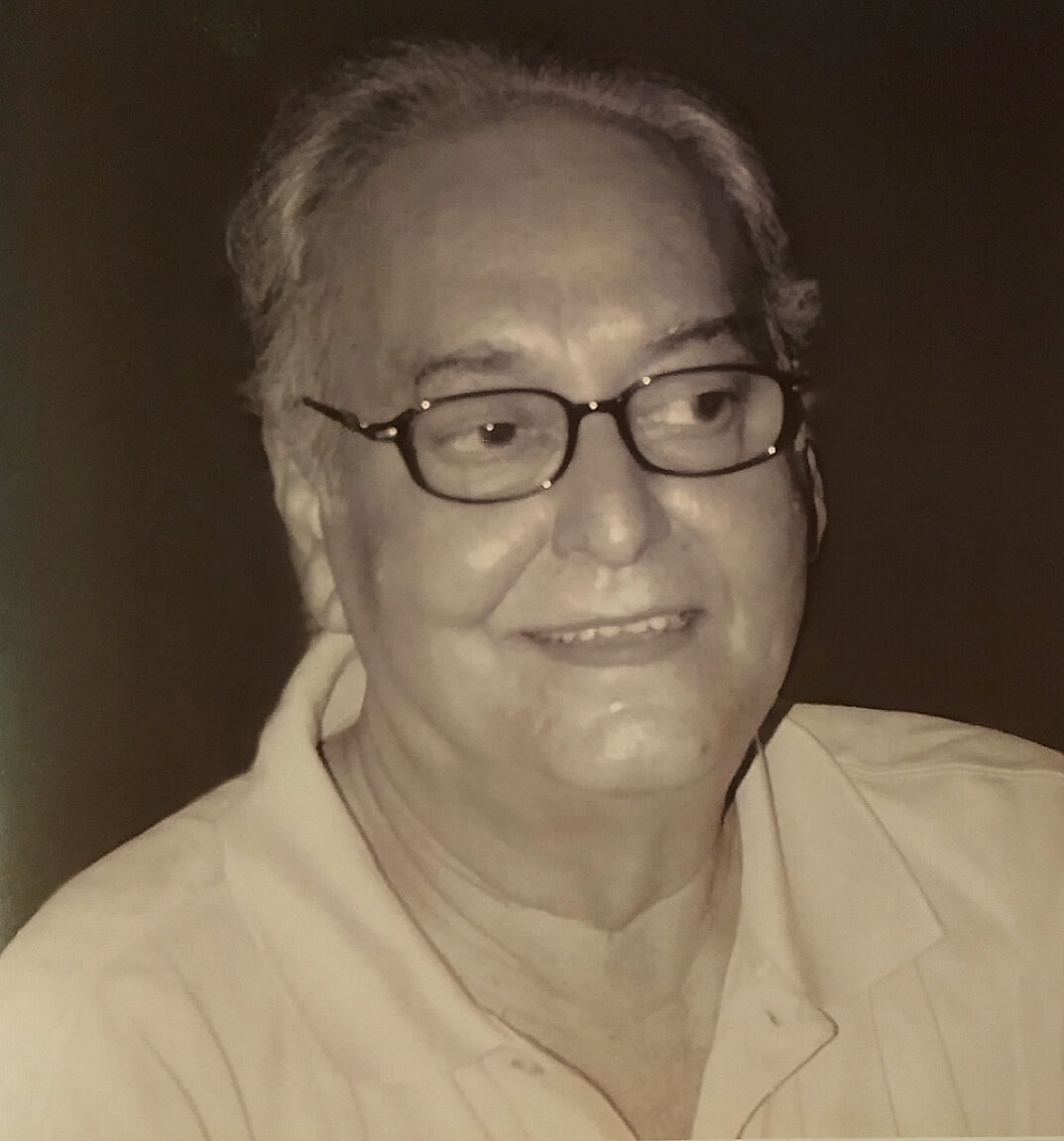

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় স্মরণে, লিখছেন তিলোত্তমা মজুমদার

ফুল ছিল, কত-না বাগান উজাড় করা ফুল। ছিল আত্মীয়, বন্ধু, পরিজন, ভক্ত সমাগম, ছিল ক্যামেরা ও মস্ত আয়োজন। শুধু এই মুহূর্তের শেষ ইতিবৃত্ত লিখে দিতে পারল না কেউ। কোনও সংলাপ তাঁর জন্য অপেক্ষমান ছিল না কোথাও। আর কোনও দৃশ্যান্তর নেই, আর কোনও সাজঘর নেই, তিনি প্রয়াত। অগণিত দীর্ঘশ্বাস এই দৃশ্যের আবহসঙ্গীত রচনা করেছিল, তার জন্য কোনও সুরকার প্রয়োজন হয়নি। সমস্ত যুদ্ধের পোশাক খুলে রেখে, পুষ্পরাজি ও অগ্নির সংলাপে তিনি হয়ে উঠলেন চিরজীবী। তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়।

যে যায় সে যায়। রেখে যায় পদচিহ্ন। সবাইকেই চলে যেতে হয় শেষাবধি, কিন্তু মৃতের রেখে যাওয়া বস্তু ও বিস্ময়গুলি ফিরে ফিরে দেখার অপূর্ব আবেগ জীবিতের। এর থেকে মুক্তি নেই। একে অবহেলা করার উপায় নেই। এগুলিই মৃত ও জীবিতের মধ্যে অবিচ্ছিন্ন সংযোগ রচনা করে। তৈরি করে এক অত্যাশ্চর্য নবতর উপলব্ধি, অনেকাংশে যিনি চিরতরে চলে গেছেন তাঁকে, খানিক নিজেকেও। প্রশ্ন জাগে, তাঁকে যেমন জানি, যথেষ্ট কি সেই জানা? নাকি মৃত্যুর কাছে যে অনিবার্য পরাভব, তা এক দিব্যানুভবের জন্ম দেয়, যা দিয়ে এতকালের চেনা নতুন করে চেনা হয়। এতকালের বোঝার মধ্যে থেকে উঠে আসে নতুনতর অর্থ। যত না-জানা, না-বোঝা, যত অনুপলব্ধি, যত অকারণ দ্বন্দ্ব ও আঘাত, তার সঘন বাষ্প হৃদয় আচ্ছন্ন করে দেয়। কেউ প্রকাশ্যে কাঁদে, কেউ অন্তরালে, কেউ কান্নার ওপর পাথরচাপা দিয়ে দেয়, যেন লুকোন মোহর, কিংবা সাপ। কিন্তু মৃত্যু, ক্ষণিকের জন্য হলেও তীব্র এক দর্পণের ভূমিকা নেয়, তার প্রতিবিম্বে স্বয়ম ও সম্যক। কারণ দ্বিতীয় নইলে এককের কোনও অস্তিত্ব নেই।

যিনি মহাপ্রয়াণে সজলচক্ষু করে গেলেন অগণিত জনকে, তিনি সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়, বরণীয় অভিনেতা, নাট্যকার, পরিচালক, চিত্রকর, কবি। তিনি অনিন্দ্যকান্তি, মধুরভাষী, অসম্ভব শৃঙ্খলাপরায়ণ— ‘কোনি’ চলচ্চিত্রে গঙ্গাপারে সেই দৃশ্যের কথা সহজে ভুলবার নয়। খিদ্দার ভূমিকায় মধ্যবয়সি নায়ক শরীরচর্চা করছেন। দলাইমলাইয়ের আরাম নিতে থাকা এক অতি স্থূলকায় ব্যক্তির চোখ ঠিকরে বেরিয়ে আসছে সেই দৃশ্য দেখে। সেই দর্শন আসলে সৌমিত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য দর্শনও বটে। এই শৃঙ্খলা না থাকলে, চর্চা ও অস্তির প্রতি গভীর সম্মানবোধ না থাকলে, এতগুলি ক্ষেত্রে সমান পারদর্শিতায় বিচরণ করতে তিনি পারতেন না। একজন অভিনেতার পক্ষে শরীর অবশ্যই অতি মুল্যবান সম্পদ। যে কোনও প্রাণির পক্ষেই তাই। সে নিয়ে তর্ক নেই। কিন্তু অভিনয়ের ক্ষেত্র এই সম্পন্নতা সবচেয়ে বেশি দাবি করে। সেখানে চাই সুস্থতা, দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করে যাবার ক্ষমতা, চাই নমনীয়তা এবং সৌন্দর্য।

সুন্দরের সংজ্ঞা কে নির্ণয় করবে? বিষয় হল, অভিনয়ের জগতে যিনি অভিনীত চরিত্রে যত বিশ্বস্ততা আনয়ন করতে পারেন, তিনিই সুন্দর। সৌমিত্র এক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সফল। তাঁর অভিনীত এমন কোনও চরিত্রের উদাহরণ দেওয়া যাবে না, যেখানে তাঁকে যেন ঠিক মানায়নি। ‘শেষের কবিতা’-য় অমিত চরিত্র থেকে ‘অভিযান’ ফিল্মে ওয়াহিদা রহমানের সঙ্গে যুবক নায়ক, ফেলুদা থেকে ‘অশনি সংকেত’-এর নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ গঙ্গাচরণ, ‘তিন ভুবনের পারে’-তে টুইস্ট নাচিয়ে যুবক থেকে ‘অপরিচিত’ সিনেমায় এক নির্মল হৃদয় যুবক, ‘বসন্ত বিলাপ’-এর দুষ্টু রোম্যান্টিক নায়ক থেকে গুরুগম্ভীর কিং লিয়রের ভূমিকা। তাঁর অভিনীত এমন প্রতিটি ফিল্ম ও প্রতিটি নাটক নিয়ে আলোচনা করলেও, অভিনয়ে তাঁর প্রশ্নাতীত সার্থকতার বিশ্লেষণই করে যেতে হয়।

অথচ, এই সার্থকতা সত্ত্বেও, একটি কর্কটমুখী প্রশ্ন চিরকালের জন্য ঝুলিয়ে রাখা হল। সৌমিত্র, না উত্তম?

সম্পূর্ণ অন্যায় ও অর্থহীন। দ্বন্দ্ব ও কূটতর্ক, তুলনা ও প্রতিতুলনা মানবের অন্তর্গত চারিত্র্য। তাই দিয়েই যুগে যুগে সমাজ ও রাজনীতির তত্ত্ব যেমন তৈরি হয়, তেমনি গড়ে ওঠে বাজার। বাজারের লোলজিহ্বা ও বহু কোটি নখরময় হাত কোন অগোচরে সমাজ ও ব্যক্তিমানসের অধিকার নিয়ে ফেলে, তার সূচনাবিন্দু নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব। এই বাজারিপনা দিয়েই তৈরি হয় দলাদলি, পক্ষ অবলম্বন, পত্রিকার পাতা থেকে পার্কের বিনোদনি আড্ডা, সকলেই অলীক মাপকাঠির শেকলে বেঁধে ফেলেন প্রতিভা ও গুণাবলি। তাতে প্রতিভার যিনি অধিকারী, তাঁর অসম্মান, অনাদর, বা তাঁর প্রতি অন্যায় বিচারদণ্ড আরোপ অন্তরে রক্তপাত ঘটায় কিনা, সে নিয়ে ক’জন ভাবেন? বড়ে গুলাম আলি খানসাহেব ও ভীমসেন জোশির মধ্যে কি শ্রেষ্ঠত্বের বিচার হয়? বব ডিলান কি তুলনীয় হতে পারেন কিশোর কুমারের সঙ্গে… উভয়েই অবিস্মরণীয় হওয়া সত্ত্বেও? যিনি প্রতিদিন একশো হাঁড়ি বিরিয়ানি রেঁধে হাজার লোকের রসনা তৃপ্ত করেন, তাঁর সঙ্গে কেমন করে শ্রেষ্ঠত্বের বিচার সম্ভব, যিনি অতুল স্বাদের ডাব-চিংড়ি পরিবেশন করেন? কোনও প্রতিভা ও শিল্প ঘিরে নিজস্ব পছন্দ অনুযায়ী ভক্তপরিধি গড়ে ওঠা যুক্তি ও শিষ্টাচার সম্মত। কিন্তু তুলনা একটি অপ্রয়োজনীয় কর্ম, এর সত্যি কোনও মাপকাঠি নেই, শেষ নেই, সুফল নেই।

তৎসত্ত্বেও, দেখা গেল সৌমিত্রর প্রয়াণে শোকাভিভূত সমাজ সেই তর্ক করেই চলল। সত্যিকারের মহানায়ক কে ছিলেন, কে বড়? কার ফিল্ম টেলিভিশনে পুনঃপ্রদর্শিত হলে ভিড় বাড়ে।

মহানায়কত্ব যদি যুগ ও সমাজ মনস্তত্ত্বের মৌলিক দাবি হত, প্রতি যুগেই তার দাবি উঠত। সেই দাবি খুঁচিয়ে তুলতে লোভাতুর লোকজন সব দেশে, সব কালে থাকেন, কিন্তু তার রূপারোপে যে সমষ্টি ভিত্তিক রুচি ব্যবহার করা দরকার, তার চরিত্র প্রতিতরঙ্গের মতো পালটে যেতে থাকে। বাজারকেও তাই হতে হয় অতি সচেতন এবং ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা। এখন বাজার বহু প্রতিভা সমন্বিত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, বাজার যে বিশ্বাস ও উৎপন্ন ধারণা একবার বিকিয়ে লাভ করেছে, যুগমানস পালটে গেছে বলে, সুযোগ পেয়ে সেই পুরনো দ্রব্য চালিয়ে দেবে না। ছিন্ন মশারি যদি কখনও শোকের প্রতীক হয়ে ওঠে, ঘুরেফিরে তা ফিরি করবেই কোনও না কোনও বিপণন মস্তিষ্ক। অতএব, বাজারবিমণ্ডিত সংস্কৃতি মৃত্যুতেও তাঁকে রেহাই দেয়নি। কাউকেই দেয় না। বিগত একশো বছরের সবচেয়ে ক্ষতিকারক হানাদার কোভিড ভাইরাস যেমন কাউকে ক্ষমা করেনি, করুণা করেনি, প্রতিভার কাছে, বয়সের কাছে, সুন্দরের কাছে নতজানু হয়নি, ঠিক তেমনি।

অথচ, কেউ সঠিক জানে না, কাকে বলে মহানায়ক! বহু মানুষ যাঁকে দেখতে চায়, তাঁকে, নাকি যিনি সকল কর্মে অতুল স্বাক্ষর রেখেছেন, তাঁকে? মহানায়কের তকমা পাওয়া কি শিল্প ও প্রতিভার সার্থকতার পক্ষে অপরিহার্য? বহুজনমনোরঞ্জন প্রতিভার একটি সফল দিক বটে, কিন্তু তা একমাত্র পন্থা নয়, শেষকথাও নয়।

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যে সেই সুচেতনা ও দর্শন ছিল। ময়ূরবাহন চরিত্রে তাঁর সেই আলোকময় রূপ, ভুবনমোহন হাসি, তাঁর বুদ্ধির ছটা, অসামান্য অভিনয় সেই মুহূর্তেই মহানায়কোচিত করে তোলে তাঁকে সন্দেহাতীতভাবে, আর সে কারণেই বাজার তা লুফে নেয়। বাজারের সঙ্গে ক্রেতার সংখ্যার সরাসরি সম্পর্ক, একেবারে সমানুপাতিক, কিন্তু ভালবাসা ও ভাল লাগার ক্ষেত্র পৃথক নিয়মে চলে। সৌমিত্র সেই নিয়মের অনুগামী ছিলেন বলেই নাটক রচনা, পরিচালনা ও নাট্যাভিনয়ে এমন ব্যাপ্ত অবদান রাখতে পেরেছেন, খ্যাতি তাঁর চিত্রকর মানস কেড়ে নিতে পারেনি, তিনি বহু ছবি এঁকেছেন। বাজারের কূট তুলনা তাঁর আত্মস্থ থাকার ব্যত্যয় ঘটাতে পারেনি। তিনি বহু কবিতা লিখেছেন, বেতার নাটক, আবৃত্তি, বিভিন্ন আন্দোলনে যোগদান, এমন বহু কর্মে নিজেকে নিয়োজিত করেছেন, এবং প্রত্যেকটি কাজে আছে দক্ষতা, মনোযোগ, আছে নিজের সেই মুহূর্তের সেরাটি ঢেলে দেবার পারদর্শিতা। ময়ূরবাহন তাঁর ময়ূরের নিয়ন্ত্রণ হারাননি বলেই এই দু’ মাস আগে পর্যন্ত তাঁকে সক্রিয় ও সচেতন অবস্থানে পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তিনি অপরাজিত, আমরা সৌভাগ্যবান।

অন্তরে তিনি এক মহৎ মানুষ। নিজের খ্যাতি ও ব্যাপ্তি দ্বারা নিজস্ব পরিসর, ধার করে পরা লং কোটের মতো সর্বদা জড়িয়ে রাখেননি এই ব্যক্তিত্ব। আত্মসম্মানবোধ প্রবল ছিল বলে অপরকেও সম্মান দিয়ে কথা বলেছেন, স্বকাজে অপরিসীম নিষ্ঠা ছিল। তাই তেমন কাজের মানুষ পেলে কাছে টেনে নিয়েছেন। তিনি তাঁর শিল্পায়িত অবদানের জন্য সমাজে চিরকালের আসন পেলেন, সেই সঙ্গে, যাঁদের সঙ্গে একটুও ঘনিষ্ঠতা ছিল, তাঁরাও তাঁকে আজীবন হৃদয়ে রাখবেন। তিনি চিরবরণীয়, চিরপ্রণম্য।

তিলােত্তমা মজুমদারের জন্ম উত্তরবঙ্গে। কালচিনি চা-বাগানে ইউনিয়ন একাডেমি স্কুল, আলিপুরদুয়ার কলেজ এবং স্কটিশ চার্চ কলেজে পড়াশোনা। ১৯৯৩ থেকে লিখছেন। সাহিত্য রচনার প্রথম অনুপ্রেরণা দাদা। ভালবাসেন গান ও ভ্রমণ| ‘বসুধারা' উপন্যাসের জন্য পেয়েছেন আনন্দ পুরস্কার এবং সেইসঙ্গে পেয়েছেন আরও অন্যান্য সাহিত্য পুরস্কার। ২০১৭-তে অংশ নিয়েছেন আইওয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সাহিত্য কর্মশালায়।

5 Responses

লেখাটিতে ব্যবহৃত সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় এর আঁকা ছবি দুটি কোনটাই আত্মপ্রতিকৃতি নয়। একটু ঠিক করে নেবেন।

ধন্য়বাদ

ভারী সুচিন্তিত এবং সময়োপযোগী লেখা। লেখিকার লেখনী শক্তিশালী। সেকথা বাংলা ভাষার পাঠকদের অজানা নয় আজ। পড়ে ভাল লাগল.

Nice write up. However a detailed discussion on Saumitra Chatterjee and the roles he played would be highly appreciated.

সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় সাহিত্য, সংস্কৃতি, ছায়াছবি এবং নাট্যজগতের এক চির সবুজ দূত। তাঁর মতো বর্ণময় চরিত্র সম্মন্ধে লিখতে গেলে পাতার পর পাতা শেষ হয়ে যাবার কথা। প্রিয় লেখিকা সীমিত অক্ষরে অনেকটাই সেই অসাধ্য সাধন করেছেন। ওনার নিজের হাতে আঁকা ছবিগুলো এই লেখার উপযুক্ত অলংকরণ।