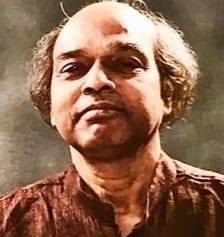

(Salil Chowdhury)

সলিল চৌধুরী একাধারে গীতিকার-সুরকার, এক সার্থক কম্পোজ়ার। আবার শুধু লেখা, সুর দেওয়াই নয়, যন্ত্র-অনুষঙ্গে তিনি প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন বরাবর। তাঁর গান, সুর-রচনা অবশ্যই স্বতন্ত্র আলোচনার দাবি রাখে।

গণ-আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত সলিলের গান লেখার শুরু গণসঙ্গীত দিয়েই: ‘দেশ ভেসেছে বানের জলে।’ সোনারপুর অঞ্চলে বন্যাপীড়িত দুর্গত মানুষের কথা ভেবে এ গান লিখেছিলেন সলিল। গত শতকের চারের দশকে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সলিল পরপর বেশকিছু গণসঙ্গীত লেখেন, যেখানে তিনি শুধু বিষয়ের দিকেই নজর দেননি, সুর-ছন্দ-আঙ্গিকের কথাও ভেবেছিলেন। দেশি-বিদেশি সঙ্গীত আত্মীকরণ করে তিনি গানে কাজে লাগিয়েছেন। তাঁর লেখা গণসঙ্গীতগুলির মধ্যে কম্পোজ়িশান হিসেবে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ‘ও আলোর পথযাত্রী।’

“ও আলোর পথযাত্রী, এ যে

রাত্রি এখানে থেমো না”…

ঢিমে লয়ে টানা টানা সুরে আরম্ভ হয় গান, তারপর মাঝে যেই আসে এই কথা–

“আহ্বান শোনো আহ্বান

আসে মাঠঘাট বন পেরিয়ে

দুস্তর বাধাপ্রস্তর ঠেলে

বন্যার মতো বেরিয়ে”–

তখন লয় বেশ দ্রুত, সুরও কাটাকাটা। প্রাথমিক ক্লান্তি বদলে যায় প্রতিজ্ঞায়।

আর একটি গান ‘আমাদের নানান মতে‘–র প্রথমাংশ বাঁধা হয় লোকায়ত সুরে-ছন্দে, তারপর একসময় কথা অনুযায়ীই গানের তাল-লয় যায় বদলে। গানের মধ্যে এই যে তালফেরতা, কখনও বা লয় পরিবর্তন– সলিলের সুর-রচনার একটি মূল বৈশিষ্ট্য।

১৯৪৬ সালে কাকদ্বীপে তেভাগা আন্দোলনের পটভূমিতে রচিত ‘হেই সামালো হেই সামালো‘ লোকসঙ্গীতের আধারে তৈরি। সে বছরই ২৯ জুলাই সারা ভারতে ধর্মঘটের বিজয়ঘোষণা উপলক্ষে লেখা ‘ঢেউ উঠছে, কারা টুটছে‘-তে পাশ্চাত্য সুর-ছন্দের আভাস, কিন্তু বিজাতীয় মনে হয় না। রবীন্দ্রনাথের “কৃষ্ণকলি আমি তারেই বলি”-র বিপ্রতীপে সলিল লিখেছিলেন আর এক কৃষ্ণকলির কথা, যে কলকাতার রাস্তায় “দুটি শীর্ণ বাহু তুলে,… ক্ষুধায় জ্বলে জ্বলে, অন্ন মেগে ফেরে।” এই গানটি স্মরণীয় হয়ে আছে সুচিত্রা মিত্রের ওজস্বী কণ্ঠে। তাঁর অন্যান্য উল্লেখ্য গণসঙ্গীত–”বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা”, “হাতে মোদের কে দেবে”, “ও ভাই রে ভাই, মোর মতন আর দেশপ্রেমিক নাই” ইত্যাদি।

এ কথা সত্য, যে গণসঙ্গীত মুখ্যত সম্মেলক কণ্ঠেই প্রাণ পায়। তবে একক কণ্ঠেও এমন গান স্মরণযোগ্য হয়েছে, যেমন হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের “পথে এবার নামো সাথী”, “ধিতাং ধিতাং বোলে”, দেবব্রত বিশ্বাসের কণ্ঠে “আমার প্রতিবাদের ভাষা” বা মান্না দে-র “মানব না এ বন্ধনে।”

১৯৪৯ নাগাদ সলিল চৌধুরী বাংলা আধুনিক গানের মূল স্রোতে যুক্ত হন। সলিলের গানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ রূপকার হেমন্ত মুখোপাধ্যায় সে বছর রেকর্ড করেন কাহিনিধর্মী গান “কোনও এক গাঁয়ের বধূর কথা।” এক প্রত্যন্ত গ্রামের এক বধূর আশা আর আশাভঙ্গের কাহিনি এই গান, বিষয়, সুর, আঙ্গিক সবদিক দিয়েই ছিল অভিনব। কাহিনিধর্মী গান আগেও হয়েছে, কিন্তু বিষয় থাকত সেই চিরাচরিত প্রেম। এই প্রথম সাধারণ মানুষের যন্ত্রণা, দৈনন্দিন জীবনের কথা উঠে এল বাংলা কাহিনিধর্মী গানের মধ্যে। এই গানেও তাল-ফেরতা আসে গানেরই প্রয়োজনে। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের সুললিত কণ্ঠের জাদুতে অমরত্ব পেয়েছে এই গান। এছাড়া সুকান্ত ভট্টাচার্য, সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের কবিতাতেও স্মরণীয় সুর-যোজনা করেছিলেন সলিল, সেখানেও রূপকার হেমন্ত। সুকান্তের ‘রানার‘ কবিতায় প্রথমদিকে ছুটন্ত রানারের ছন্দটাকে যেভাবে ধরেন, শেষদিকে একই দক্ষতায় ধরেন রানারের দারিদ্র্যলাঞ্ছিত জীবনের যন্ত্রণা। সুকান্তের ‘অবাক পৃথিবী‘ বা ‘ঠিকানা‘-তে সুর ও ছন্দের সেই বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়েই বিষয়টাকে ধরেন। সত্যেন্দ্রনাথের ‘পালকি চলে‘-তে দেশি-বিদেশি ধরন মিলেমিশে যায় অনায়াসে।

এ কথা অনস্বীকার্য যে, সলিল চৌধুরীর গান বাইরে থেকে শুনতে যতটা সহজ, তার রূপায়ণ কিন্তু ততটা সহজ নয়। স্বর অপ্রত্যাশিতভাবে ওঠানামা করে। যেমন হেমন্তের “আমি ঝড়ের কাছে রেখে গেলাম আমার ঠিকানা।” তাঁর আর একটি গান “শোনো কোনও একদিন”-ও সুররচনার দিক দিয়ে অভিনব। এখানে সলিল প্রধানত একটি স্থায়ী ও একটি অন্তরার সুর তৈরি করেছেন। এবং শেষ অন্তরা ও শেষে আবার একবার স্থায়ী ওই একই সুরে হেমন্তকে দিয়ে গাইয়েছেন, কিন্তু করেছেন পাশ্চাত্যরীতিতে, কেবলমাত্র একটি করে পুরো পর্দা এগিয়ে দিয়ে। ‘সা‘-টা বদলে যাচ্ছে। কিন্তু কোথাও কোনও ‘জার্ক‘ নেই। এই ধরনের আর একটি গান, বেতারের রম্যগীতিতে শ্যামল মিত্রের গাওয়া “চলে যে যায় দিন।” এ গানটি পরে অরুন্ধতী হোমচৌধুরীকে দিয়ে গাইয়েছিলেন সলিল। আরও পরে হিন্দি ছবি ‘অন্নদাতা’য় কিশোরকুমারকে দিয়ে।

সলিলের গানের আর এক অসামান্য রূপকার লতা মঙ্গেশকর, এ কথা পূর্ব-আলোচিত। তাঁর অধিকাংশ বেসিক আধুনিক গান সলিলের কথায় সুরে। তাঁর “না যেও না” খাম্বাজ রাগের আধারে তৈরি, কিন্তু রাগই সেখানে প্রধান নয়। “সাত ভাই চম্পা” বললেই মনের মধ্যে এর প্রিলুড মিউজ়িকটি বাজতে থাকে, অ্যাকর্ডিয়ান এখানে এমনই আকর্ষক। তা ছাড়া, সুরেও মেজর-মাইনরের খেলা আছে। “ও মোর ময়না গো”-তে ছন্দ-বিন্যাস অনেক ভাবনার খোরাক যোগাবে, অনুষঙ্গে গিটারের ব্যবহারও অভিনব। ‘আজ তবে এইটুকু থাক” ইমন রাগাশ্রয়ী বটে, কিন্তু ইমনের মধ্যেই আটকে থাকে না।

সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ও খুব সার্থকভাবে গেয়েছেন সলিলের কিছু গান। বিমলচন্দ্র ঘোষের কবিতা “উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা”‘ সলিলের সুরে দারুণ ফোটে সন্ধ্যার কণ্ঠে। সন্ধ্যার অন্যান্য গানের মধ্যে “গুনগুন মন ভ্রমরা”, “গহন রাতি ঘনায়”, “ও নীল নীল পাখি” পাশ্চাত্য ধরনে। মেলোডি আছে, সুরের ওঠানামা আছে। আসলে সলিলের গান সম্পূর্ণ কর্ডভিত্তিক। জি-মাইনরের ওপর তাঁর একাধিক গান, যেমন সন্ধ্যার “যদি নাম ধরে তারে ডাকি”।

শ্যামল মিত্রের “যা যারে যা যা পাখি” –র প্রিলুডটি বাজতে শুরু করলেই মনোযোগী শ্রোতা ধরে ফেলবেন এটি কোন গান। হেমন্ত, লতা, সন্ধ্যা, শ্যামল, সবিতা চৌধুরী প্রমুখ সব শিল্পীদের গানেই যন্ত্র-আয়োজন সম্পর্কে একথা প্রযোজ্য। শ্যামলের “আহা ওই আঁকাবাঁকা পথ” গানে সুর-ছন্দের একটা উচ্ছ্বলতা আছে, কিন্তু “এমন দিনে তুমি মোর পাশে নাই, হায় স্মৃতিরা যেন জোনাকির ঝিকিমিকি”-তে এক বিষণ্ণতাও ধরা পড়ে সুরের মাদকতায় আর শিল্পীর গায়নে। শ্যামলের “যদি কিছু আমারে শুধাও” গানে স্থায়ী আর প্রথম অন্তরা মুক্তছন্দে গাওয়া হয়, তাল আসে দ্বিতীয় অন্তরায়। একসময়, গণনাট্য সঙ্ঘে এ গান গাইতেন দেবব্রত বিশ্বাস।

সবিতা চৌধুরী যখনই গেয়েছেন, প্রায় সবক্ষেত্রেই সলিল চৌধুরীর তৈরি গানই বেছে নিয়েছেন। তাঁর “সুরের এই ঝর ঝর ঝরনা” গানে স্বরসন্ধির প্রয়োগ চমকে দেয়। স্বরসন্ধির ব্যবহারে সলিলের নৈপুণ্য আরও নানা গানে সুপ্রকাশিত। “হলুদ গাঁদার ফুল” গানে আবার যেমন লোকায়ত মেজাজ। তরুণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের “আর দেরি নেই” , দ্বিজেন মুখোপাধ্যায়ের “একদিন ফিরে যাব”, “পল্লবিনী গো সঞ্চারিণী”, ধনঞ্জয় ভট্টাচার্যের “অন্তবিহীন এই”, বিশ্বজিতের “যায় যায় দিন”, সাগর সেনের “কী হল চাঁদ কেন”প্রভৃতি গান বিদেশি আঙ্গিকে তৈরি, কিন্তু অনাত্মীয় মনে হয় না। প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের “নাও গান ভরে নাও” গানের মধ্যে সলিল একটি বিদেশি গানের সুর ব্যবহার করেন তুখোড় বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতের ছোঁয়া আছে জটিলেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের “পাগল হাওয়া” গানটিতেও। এ গানটি পরে আবার গেয়েছিলেন সুবীর সেন। কলাবতী রাগাশ্রিত আধুনিক গান “ঝনন ঝনন বাজে” সলিলের অন্যতম সেরা কাজ, অসামান্য গেয়েছিলেন ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য। রাগের আশ্রয়ে গান শুরু হলেও অন্তরাতে সলিল ছন্দটা যেভাবে ভাঙেন, তা অচিন্ত্যনীয়।

বাংলা ছাড়াও হিন্দি, মালয়ালম ছবিতেও সলিলের নানা কাজ ছড়িয়ে আছে। অনেক সময়ই সলিল বাংলা গানের সুর হিন্দিতে, আবার হিন্দি সিনেমার গানের সুর বাংলাতে ব্যবহার করেছেন। আবার কিছু এমন সুর আছে, যা শুধু একটি ভাষার গানেই প্রয়োগ করেছেন। তবে যে কোনও ভাষার গানেই তাঁর যন্ত্র-আয়োজন আলাদা অভিনিবেশ দাবি করে। বাঁশি, সেতার, অ্যাকর্ডিয়ন, কি-বোর্ড প্রভৃতির সুচারু প্রয়োগে তাঁর কম্পোজ়িশন সব সময়ই স্মরণীয়। সব মিলিয়ে সত্যিই এক ব্যতিক্রমী সঙ্গীত-রচয়িতা সলিল চৌধুরী।

স্বপন সোম এ কালের বিশিষ্ট সংগীতশিল্পী ও সংগীত গবেষক। গান শিখেছেন মোহন সোম, মায়া সেন ও সুভাষ চৌধুরীর মতো কিংবদন্তীদের কাছে। দীর্ঘদিন ধরে 'দেশ' পত্রিকায় সংগীত সমালোচনা করেছেনl গান নিয়ে প্রবন্ধ লিখেছেন 'আনন্দবাজার পত্রিকা', 'দেশ', 'আনন্দলোক', 'সানন্দা', 'আজকাল', 'এই সময়', 'প্রতিদিন' প্রভৃতি পত্রপত্রিকায়l

One Response

খুব ভালো লাগল