পথ পরিক্রমার কথা ধরলে আমাদের বহু পরিচিত ফা হিয়েন কিংবা হিউয়েন সাং এঁর তুলনায় একটু ম্লানই হয়ে যান বোধহয়। এই ভদ্রলোক ভারতে পা রাখেন প্রায় একশো বছর আগে। যাত্রাপথের সুদীর্ঘ রাস্তাটা একেবারে আলোকবর্ষের মতো শোনায়। হাঙ্গারি থেকে রোমানিয়া। তারপর বালগেরিয়া, গ্রিস, ইজিপ্ট, লেবানন, সিরিয়া, ইরাক, ইরান, উজবেকিস্তান, আফগানিস্তান হয়ে ভারতে। কিছুটা হেঁটে, কিছুটা নৌকোয়, কিছুটা ক্যারাভানে চেপে। ১৮১৯ সালে শুরু করেছিলেন যাত্রা, কাবুল পৌঁছনো ১৮২২ সালের ৬ জানুয়ারি।

কাবুল থেকে কাশ্মীর, তারপর লেহ। হাঙ্গারিয়ান তরুণ সিকন্দর চোমা ডি কোরোশি (Alexander Csoma De Korose) ভেবেছিলেন সেখান থেকে যাবেন চিনের ইয়ারকন্ড। মানে এখনকার জিনজিয়াং। ওখানে শুনলেন, সে রাস্তায় প্রচুর ডাকাতি হয়। চিনের দিকে না গিয়ে এখন তিনি লাদাখ থেকে হাঁটতে শুরু করেন হিমাচলের কুলুর দিকে। ব্রিটিশরা সে সময় তাঁকে ধরেছিল চর ভেবে। পথে পরিচিত এক ব্রিটিশ বন্ধু তাঁকে ছাড়িয়ে আনেন অনেক কষ্ট করে। সেই তিনি এখন শুয়ে আছেন দার্জিলিং শহরের এক কবরখানায়।

চোমার অনন্তশয্যার জায়গাটি চমৎকার। দার্জিলিং-লেবং যাওয়ার বড় রাস্তার ধারে, সেই ছোট্ট কবরখানায় গিয়ে দেখি, তাঁর কবরের উপর দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে এক হৃষ্টপুষ্ট মার্জার। অন্য সমাধির তুলনায় তাঁর সমাধি অনেক সাজানো। সাদা সিল্কের পতাকা উড়ছে হাওয়ায়। পাশের দেওয়ালে হাঙ্গারিয়ান ভাষায় নানা কথা। বেগুনি ছোট ছোট ফুল কবরের পাশের জমিতে ফুটে । আমি জানি না নাম। শুধু জানি, ষোলোটা ভাষা জানতেন ঘুমিয়ে থাকা এই মানুষ। যার মধ্যে ছিল বাংলা, মারাঠি ও সংস্কৃত। তাঁর সমাধিস্তম্ভে চারটি ভাষায় পরিচিতি লেখা দেখলাম। হাঙ্গারিয়ান, হিন্দি, বাংলা এবং ইংরেজি। হাঙ্গারিতে এখন শিক্ষিত মহলে সবাই তাঁর কথা জানেন আধুনিক তিব্বতি ভাষার জনক হিসেবে। জার্মানির বিশ্ববিদ্যালয়ে এশীয় ভাষা নিয়ে পড়াশোনা করতে এত আগ্রহী হয়ে পড়েন, যে ঠিক করেন, যাবেন মঙ্গোলিয়া। ভাগ্যই তাঁকে টেনে আনে ভারতে। দার্জিলিংয়ে তাঁর থাকার কথাই ছিল না। কলকাতা থেকে তিনি যাচ্ছিলেন তিব্বতের লাসায়। তাঁর চিরজীবনের স্বপ্ন ছিল। যাওয়ার সময় তরাই অঞ্চলে চোমাকে ধরে ম্যালেরিয়ায়। দার্জিলিংয়ে এসেই মারা যান। চারদিন থাকার পর। আর এই সমাধিক্ষেত্রে দাঁড়িয়েই হাঙ্গারিয়ান নাট্যকার গাবোর লাঙ্গজোকর সিদ্ধান্ত নেন, চোমার অবিশ্বাস্য জীবন নিয়ে এক নাটক লিখতে হবে। লিখলেনও। নাম, ‘ম্যালেরিয়া।’

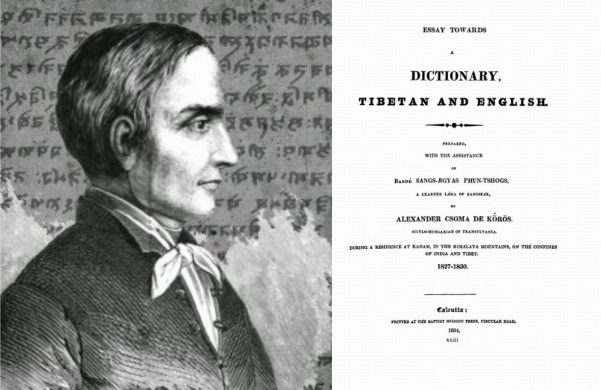

দার্জিলিংয়ে রাজভবনের সামনে নিরাপত্তার শালে ঢাকা রাস্তায় পরপর অনেকের মূর্তি রয়েছে। স্বামী অভেদানন্দ থেকে রাহুল সাংকৃত্যায়ন। নেপালি অনেক বিশিষ্ট মানুষের মূর্তিও ওইখানে। সে পথে হাঁটতে গিয়ে চোখে পড়ে এই হাঙ্গারিয়ান শিক্ষাবিদের এক অন্যরকম স্মৃতিস্তম্ভ। হাঙ্গারি দূতাবাসের লোকেরা এসব ব্যবস্থা করেছেন। চোমার অনেক ভাষাগত আবিষ্কার বৈপ্লবিক। প্রচুর পড়াশোনার পর তিনি সিদ্ধান্তে এসেছিলেন, পূর্ব ও উত্তর-পশ্চিম ইউরোপের অনেক মানুষের কথাবার্তায় সংস্কৃত শব্দ চালু ছিল। বৌদ্ধধর্মও। দানিউব নদীর দুই তীরের দেশে অনেক সৌধে পাওয়া যেত সংস্কৃত শব্দ। গ্রিক এবং রোমান লেখকরাই এ সব ব্যবহার করতেন ওই দেশগুলোর আলোচনা করতে গিয়ে। যে ব্রিটিশরা একদা তাঁকে শত্রুপক্ষের চর ভেবেছিল, তারাই একটা সময় তাঁকে দারুণ মর্যাদা দিয়ে নিয়ে আসে কলকাতায়। রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগ দেন তিব্বতি ভাষায় অভিধান তৈরি করবেন বলে। সরকারি খরচেই সেই অভিধান ছাপার ব্যবস্থা হয়। জেমস প্রিন্সেপের উদ্যোগে তাঁকে এশিয়াটিক সোসাইটির লাইব্রেরিয়ান করে দেওয়া হয়। ১৮৩৭ থেকে ১৮৪২, এই পদে ছিলেন।

খারাপই লাগে, এতদিন এমন বিচিত্র চরিত্রের নাম শুনিনি আগে, যিনি বিদেশি হয়েও কলকাতার, বাংলার গর্ব। কোথাও একটা পড়লাম, বছর কয়েক আগে হাঙ্গারিয়ান প্রতিনিধি দল এসেছিল পার্ক স্ট্রিটে এশিয়াটিক সোসাইটিতে সিকন্দর চোমা কোরোশির বসার ঘর দেখতে। সে সব তো আর আগের মতো নেই কিছু। তবু তন্ময় হয়ে সব দেখেছিল অনেকক্ষণ ধরে। ওখানে যে তাদের সেরা ভাষাবিদের ছোঁয়া লেগে রয়েছে। দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতি বছর তাঁর জন্মদিন পালন হয় চোমা দিবস হিসেবে। ১৬ বছর ধরে তাঁর নামে এক প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা হয় প্রতি বছর। তিনি যে পথে এসেছিলেন ভারতে, সব দেশে কসোমার নামে সম্প্রতি ভ্রাম্যমান প্রদর্শনী হয়েছে।

দার্জিলিং ম্যালের পাশে যে বাড়িতে চিত্তরঞ্জন দাশ প্রয়াত হয়েছিলেন, তা এখনও তালা মারা। লোকে ঢোকে বলে মনে হয় না। মাস কয়েক আগে উত্তরবঙ্গ সংবাদে খবর বেরিয়েছিল, সে বাড়িতে আলো নেই দীর্ঘদিন। এখন কি ছবিটা পাল্টেছে? দার্জিলিং অনেক বিশিষ্টদের শেষ শয্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সিস্টার নিবেদিতাও তো কোথাকার মানুষ, কোথায় এসে হারিয়ে যান চিরদিনের মতো। হাঙ্গারিয়ান ভাষাবিদ চোমার শেষ নিঃশ্বাস দার্জিলিংয়ের কোন বাড়িতে পড়েছিল? জানতে হবে। জানি না। এ দিকে কাঞ্চনজঙ্খার অজস্র শৃঙ্গ ঝলসায় রোদে। একদিকে মেঘেদের ছায়ায় কিছুটা কালো। চোমার সমাধির পাশে দাঁড়িয়ে দার্জিলিং শহরের দিকের নিটোল ছবিটা চোখে পড়ে। রোদে, মেঘে পাল্টে যায় পাহাড়ের ধাপে ধাপে থাকা বাড়িগুলোর রং। পথের রং বদলে যায়। কত ভাষাভাষী মানুষ সেখানে। সিকন্দর কোরোশি চোমা আজ বেঁচে থাকলে আরও কিছু ভারতীয় ভাষা শিখে ফেলতেন নিশ্চয়ই।

*ছবি সৌজন্য: Alchetron, Transylvania Now

লেখক উত্তরবঙ্গের সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রাক্তন কার্যকরী সম্পাদক। এর আগে এই সময় সংবাদপত্রের সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। ছিলেন ক্রীড়া সম্পাদকও। অতীতে যুক্ত ছিলেন ক্রীড়া সাংবাদিকতার সঙ্গে। আনন্দবাজার পত্রিকায় বিশেষ সংবাদদাতা হিসেবে কাজ করেন দীর্ঘদিন। বাঙালির সঙ্গে আন্তর্জাতিক ফুটবলের যোগসূত্র ঘটানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা তাঁর। পাঁচটি ফুটবল বিশ্বকাপ, তিনটি অলিম্পিক, একটি ইউরো কাপ ফুটবল, দুটি হকি বিশ্বকাপ, একটি ক্রিকেট বিশ্বকাপ-সহ অসংখ্য ঘরোয়া টুর্নামেন্ট কভার করলেও প্রথমদিন থেকে লিখে থাকেন নানা বিষয়ে। ঘরোয়া ও আন্তর্জাতিক রাজনীতি, সংস্কৃতি, গানবাজনা, সিনেমা, খাবার, ভ্রমণ। এখন বলতে গেলে লেখার দুনিয়ায় খেলা বাদে সর্বত্র বিচরণ।

One Response

ভারতীয় শাস্ত্রীয় সংগীতও ভারতীয় শাস্ত্রীয় সেতারের তৃতীয় পুরুষ পান্ডিত নিখিল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পর্কে কিছু লিখলে বড় ভালো হয়।