ছোটদের রামায়ণে রামের বনবাস আর দণ্ডকারণ্যের যৎকিঞ্চিৎ বিবরণের বাইরে পৌরাণিক বনজঙ্গল সম্পর্কে আমার তেমন আগ্রহ ছিল না। তবু একসময় রামায়ণের গল্পের মতোই পিতৃআজ্ঞায় বনবাসে যেতে হয়েছিল। রামলক্ষ্মণের বদলে আমার দুই বোন, এক সদ্যপরিচিত ডাক্তারবাবু আর সরকারি অ্যাটেনডেন্টের সঙ্গে দণ্ডকারণ্যে গিয়েছিলাম।

১৯৬০ সালের কথা। বাবা সে সময় চাকরি সূত্রে মধ্যপ্রদেশে ছত্তিসগঢ়ে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে বদলি হয়েছিলেন। বস্তার স্টেটে জগদলপুর শহরে তাঁদের সিডব্লিউপিসি-র অফিস। আমরা কলকাতার বাড়িতে থেকে স্কুলে পড়ি। গরমের ছুটিতে বাবা-মায়ের কাছে যাওয়ার আনন্দই ছিল অন্যরকম। তবে সেবারের যাত্রা ছিল পাহাড়-পর্বত পার হয়ে অনেক দূরে। কলকাতা থেকে রওনা হওয়ার আগে বাবার ঘন ঘন চিঠি, আচমকা টেলিগ্রাম পেয়ে (তখন ওই দুর্গম গিরির ও প্রান্ত থেকে চিঠিপত্র সময়মতো আসত না) সেই সব নির্দেশমতো এক ডাক্তারের খোঁজ পাওয়া গেল। তিনি হাওড়া থেকে বম্বে মেলে ভিলাই যাবেন। ভিলাই স্টিল প্ল্যান্টে আমার ছোটকাকার পরিচিত ডাক্তার। আমরা তাঁর সঙ্গে রওনা দেব।

পরদিন রায়পুর স্টেশনে রঘুপতি রাই নামে বাবার অফিসের এক পিওন আমাদের দুই বোনকে নামিয়ে দেবে। তারপর রঘুপতির নেতৃত্বে রামধুন গাইতে গাইতে দূরপাল্লার বাসে চড়ে দণ্ডকারণ্যের জগদলপুর। ট্রেনে ডাক্তারবাবু যথাসাধ্য দেখাশোনা করলেন। বাড়ি থেকে দেওয়া লম্বা টিফিন কেরিয়ারের লুচি, আলুচচ্চড়ি, সন্দেশ না খেয়ে আমরা ডাক্তারবাবুর অর্ডার দেওয়া ট্রেনের ভাত, চিকেন কারি খেলাম। কলকাতার বাড়িতে তখন মুরগির ডিম, মাংস ঢুকতে পায় না। সেইজন্যেই হয়তো তাঁর আতিথেয়তায় বাধা দিলাম না। খুব ঝাল বলে বোন তেমন খেল না দেখে ওর জন্যে টিফিনবক্স খুললাম। ডাক্তারবাবু লুচি দেখে উৎফুল্ল! সন্দেশসমেত সেগুলোরও সদগতি হল। সকালবেলা রায়পুর স্টেশন এল। রঘুপতি কী রূপে দেখে দেবে জানি না। কিন্তু ট্রেনের কনডাক্টর গার্ডের সহায়তায় কী সব কাগজপত্র দেখিয়ে রঘুপতি রাই মালপত্র শুদ্ধু আমাদের নিয়ে নিল। তার আগে বাবার লেখা ছোট্ট চিরকুটও আমাকে ধরিয়ে দিয়েছে। সাক্ষ্যপ্রমাণ-সহ তার সঙ্গে একটা সরকারি জিপে উঠলাম। তার খবরদারিতে রায়পুর বাসস্ট্যান্ডের কাছে একটা মিষ্টির দোকানে ঢুকতে হল। তখনও ঘুমের ঘোর কাটেনি। এ বয়সে চায়ের নেশাও ছিল না। সাতসকালে লাড্ডু, পেঁড়া কে খাবে? কিন্তু রঘুপতি নিজে চা, সামোসা খাওয়ার আগে বলতে চেষ্টা করল, এবার বাসে চড়ে প্রায় দু’শো মাইল পাহাড়, জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে যেতে হবে। অতএব দুটি দুটি করে লাড্ডু, পেঁড়া আমাদের খাওয়া উচিৎ। তার কথায় মিষ্টিওলা গেলাস করে গরম দুধও দিয়েছিল। অগত্যা দুধ, পেঁড়া খেয়ে জগদলপুর যাওয়ার বাসে উঠলাম। ডাক্তারবাবুও ততক্ষণে নির্ঘাৎ ভিলাই পৌঁছে গেছেন।

দূরপাল্লার লাক্সারি বাস বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। একজোড়া সিটের রিজার্ভেশন ছিল। জানলার কাচে ছোট ছোট পর্দা। বসার চেয়ার রিক্লাইন করা যায়। কয়েকঘণ্টা আরামেই যেতে পারব। সঙ্গে গল্পের বই আছে। বাস ছাড়ার আগে রঘুপতি এসে দেখে গেল অন্য কোনও যাত্রী আমাদের পায়ের কাছে তাদের ব্যাগ-ট্যাগ ঢুকিয়েছে কিনা। তারপর সামনে ড্রাইভারের সিটের কাছাকাছি বসে পড়ল। বাস সময়মতোই ছাড়ল। বিরাট শহর রায়পুরের সীমানা ছাড়িয়ে যখন হাইওয়েতে পৌঁছল, তখনও সমতলেই আছি। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ধামতেরি নামে একটা ছোট শহরে দোকান-বাজারে ঘেরা এলাকায় এলাম। সেখানেও বাসস্ট্যান্ডের কাছে খাওয়ার হোটেল, স্থানীয় লোকজনের ভিড়। বিবিধ ভারতীর হিন্দি গান ভেসে আসছে।

শুনলাম পাহাড়ে ওঠার আগে এই শেষ শহর, যেখানে দরকারি জিনিস, ওষুধপত্র কিনতে পাওয়া যাবে। কিছু লোক চা খেতে নেমেছিল। আমাদের সঙ্গে একটা আর্মির সবুজ গরমকাপড় বসানো পারিবারিক ওয়াটারবটল ছিল। রায়পুরে মিষ্টিওলার বউ তার মধ্যে নতুন জল ভরে দিয়েছে। তাও রঘুপতি আরও জল ভরতে হবে কিনা জেনে নিল। চাইলে বাসস্ট্যান্ড থেকে মুমফালি আর ঝুরিভাজার প্যাকেটও কিনে আনতে পারে। রায়পুরের মিষ্টির দোকানে যতই অনীহা দেখাক, ঝুরিভাজার জন্যে ছোট বোন আমাকে ঈশারা করছিল। টাকা দিতে চাইলে রঘুপতি বলে গেল— সাহাবনে অ্যাডভান্স দে দিয়া।

বাস ক্রমশ পাহাড়ের পথে চলেছে। যত উঁচুতে ঘুরে ঘুরে উঠছি, দু’ধারের জঙ্গল ঘন হয়ে আসছে। জগদলপুর শহর সমুদ্রতল থেকে ২৬০০ ফিট ওপরে। পাহাড়ের এই শ্রেণির নাম বোধহয় বয়লাডিলা। তখনও মধ্যপ্রদেশের কিছুই দেখা হয়নি। রমাপদ চৌধুরী, বিমল মিত্র, আর তরুণ ভাদুড়ির লেখার মধ্যে দিয়ে যেটুকু পরিচয়। পাহাড়ের সাত ঘাট পেরতে তখনও অনেক দেরি। দু’ধারের দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্রমশ ক্লান্তি আসছিল। দেখলাম বোনটা মাথা হেলিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। গালে ঝুরিভাজার হলদে গুঁড়ো। লক্ষ্য করছিলাম বাসে কোনও মহিলা নেই। কে জানে একদল পুরুষ যাত্রী কোথায় চলেছে। নিশ্চয়ই কাজেকর্মে যাচ্ছে। নাম না জানা জগদলপুরে কে আর বেড়াতে যাবে? বাবার এবারের ট্র্যান্সফারের খবর শুনে ঠাকুমা বলেছিলেন— “জগদ্দলে আসছে? জুটমিলে নতুন চাকরি নিল?” ওঁর আর দোষ কি? ছত্তিসগঢ়, বস্তার প্রদেশের কথা আমরাও কি জানতাম? পরে মাওবাদীদের জন্যে নামগুলো আন্তর্জাতিক খবরে উঠে এসেছে। যদিও মধ্যপ্রদেশের তৎকালীন কংগ্রেস সরকারের বিরুদ্ধে ছত্রিয়াড়ি আদিবাসীদের প্রতিবাদ, বিক্ষোভ, ষাটের দশকের প্রথমদিক থেকেই শুরু হয়েছিল। তাদের সমর্থনে ছিলেন ছত্তিসগঢ়ের মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও। সেই রাজদর্শন আমার জগদলপুরের রাজপ্রাসাদেই হয়েছিল। সে প্রসঙ্গে এ লেখার শেষ পর্বে আসব।

একসময় বাস থামল পাহাড়ে ঘেরা কাঁকের শহরে। দুপুরে খাওয়ার জন্যে ড্রাইভার, যাত্রীরা দলবেঁধে ঢুকতে লাগল টালির ছাদওলা একতলা হোটেলগুলোতে। বেশ কয়েকটা বাস এসে থামার পরে হোটেলে ভিড় বাড়ছিল। আমাদেরও নামতে হবে। রঘুপতি একবার ঘুরে এসে ডেকে নিয়ে গেল। ওর খবরদারিতে পেছনের দিকে একটা হোটেলে চকচকে প্লাস্টিক পাতা টেবিলে আলাদা ব্যবস্থা হল। আবার সেই ভাত, মাংস, রুটি, ডাল। এ রান্না ট্রেনের থেকে ঢের ভালো। পথে যেতে যেতে দুপুর শেষ হয়ে এল। দু’ধারের দৃশ্য বলতে একদিকে মাথা উঁচু পাহাড়, অন্যদিকে গভীর খাদ। ঝর্ণাও দেখলাম। বন্য জন্তুজানোয়ার দিনদুপুরে দেখা দেয় না। রাস্তায় একের পেছনে এক বাস, ট্রাক চলেছে। তারই মাঝে মাঝে ময়ূর হাঁটাহাঁটি করছে। একসময় ‘কোণ্ডাগাঁও’ বাসস্ট্যান্ড এল। আদিবাসীদের ভিড়ের মাঝে বাঙাল ভাষায় কথাবার্তা শুনতে পেলাম। বাসের জানলার কাছে অপরিচিত, কৌতূহলী মুখ। রঘুপতি নেমে গিয়ে চেনা লোকজনের সঙ্গে কথা বলছে। হঠাৎ এক ভদ্রলোক বাসে উঠে আমাদের কাছে এলেন। পরিচয় দিলেন বাবার অফিসের চেনা কী যেন ‘সুব্বারাও’ নামে। খোঁজ নিচ্ছেন আমরা ঠিকমতো আছি কিনা। ভাবলাম, এর চেয়ে কলকাতায় গিয়েই বাবা আমাদের নিয়ে এলে পারতেন। সুব্বারাও বললেন, বাসস্ট্যান্ডে অনেক বেঙ্গলী আসে। কোথাও যাওয়ার জন্যে নয়। কোণ্ডাগাঁওতে রেফিউজি ক্যাম্পের বাসিন্দা। বাসে বাঙালি যাত্রী দেখলে আলাপ করতে চায়। সুব্বারাওয়ের কথা শুনতে শুনতে বাস ছেড়ে দিল। একটু পরেই আমরা জগদলপুর পৌঁছবো জানিয়ে ভদ্রলোক একটা ফাঁকা সিটে গিয়ে বসলেন। রঘুপতি এসে হেসে বলে গেল— ‘জলদি পঁহচ যায়েঙ্গে। সাবসে বাত কর লিয়া।’ মনে হল কোণ্ডাগাঁও বাসস্ট্যান্ড থেকে বাবাকে ফোন করেছিল।

বাবা, মায়ের কাছে পৌঁছনোর অপেক্ষা, আনন্দের মধ্যেও বাসস্ট্যান্ডে দাঁড়ানো দণ্ডকারণ্যের উদ্বাস্তু ক্যাম্পের মানুষগুলোর কথা মনে হচ্ছিল। কোথাও যাওয়ার নেই। শুধু বাসযাত্রীদের মধ্যে বাঙালি মুখ খোঁজেন। এই নির্বাসনের প্রকৃত ছবি আমি পরে দেখেছি, যখন বাবার সঙ্গে বোরগাঁও, কোণ্ডাগাঁওয়ের রি-সেটলমেন্ট কলোনি দেখতে গিয়েছিলাম। ওদিকে বাস জগদলপুর পৌঁছল। ইন্দ্রাবতী নদীর ধারে আলো ঝলমলে সুন্দর শহর। পাহাড়, জঙ্গল পার হয়ে হঠাৎই এক সমতলভূমি। বাবাকে দেখে দৌড়ে বাস থেকে নেমে বোন বলল— ‘উঃ কি দূর! কি দূর! বাড়ি যেতে কতক্ষণ লাগবে? মা কেন আসেনি? আর্য্য কোথায়?’ জগদলপুরে বাবা বাড়ি নিয়েছিলেন শহরের ভেতর, কারণ অফিস ছিল সাময়িকভাবে রাজপ্রাসাদের কিছু অংশ নিয়ে। শহর থেকে দূরে ধরমপুরা এলাকায় সবে তৈরি হয়েছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের অফিসার্স কোয়ার্টার্স। ক’টা দোকানপাট, নতুন স্কুল, ছোট হাসপাতাল ছাড়া কিছু নেই। তার চেয়ে জগদলপুরে থাকার অনেক সুবিধে। ছোট ভাইয়ের স্কুলের কথা ভেবেও তাই ঠিক করা হয়েছিল।

বাস থামল পাহাড়ে ঘেরা কাঁকের শহরে। দুপুরে খাওয়ার জন্যে ড্রাইভার, যাত্রীরা দলবেঁধে ঢুকতে লাগল টালির ছাদওলা একতলা হোটেলগুলোতে। বেশ কয়েকটা বাস এসে থামার পরে হোটেলে ভিড় বাড়ছিল। আমাদেরও নামতে হবে। রঘুপতি একবার ঘুরে এসে ডেকে নিয়ে গেল। ওর খবরদারিতে পেছনের দিকে একটা হোটেলে চকচকে প্লাস্টিক পাতা টেবিলে আলাদা ব্যবস্থা হল। আবার সেই ভাত, মাংস, রুটি, ডাল। এ রান্না ট্রেনের থেকে ঢের ভালো। পথে যেতে যেতে দুপুর শেষ হয়ে এল।

পৌঁছনোর পর থেকে রোজ রোজ বেড়াতে যাওয়া হচ্ছে। ধরমপুরার সরকারি বাংলোতে আমাদের ছোটবেলার চেনাশোনা বেশ কয়েকজন বাঙালি আর ওড়িয়া পরিবার আছেন। এঁরা আগে উড়িষ্যার হীরাকুঁদ ড্যাম প্রজেক্টে বাবার সঙ্গে চাকরি করতেন। এখন বদলি হয়ে দণ্ডকারণ্য প্রজেক্টে এসেছেন। এঁদের ছেলেমেয়েরাও এখন গরমের ছুটিতে কলকাতা, শান্তিনিকেতন, সম্বলপুর, নয়তো পটনার হস্টেল থেকে বেড়াতে এসেছে। এঁদের সঙ্গেই দল বেঁধে পিকনিক যাওয়া হল। পাহাড়ের গায়ে চিত্রকূট ফলস, তিরথগড় ফলস দেখে এলাম। এ চিত্রকূট রামায়ণের নয়। সে পাহাড় আরও পশ্চিমে। একদিন ছত্তিসগঢ়ের গ্রামে আদিবাসী মারিয়াদের নাচ দেখলাম। জগদলপুর বাজারে শাড়ি, রূপোর গয়না আর বাসনপত্রের দোকানে সারাক্ষণ ট্র্যানজিস্টরে হিন্দি গান। সত্যিই এক জ্যোৎস্নারাতে পথে পথে ‘চৌধভিঁকা চাঁদ হো’ বাজছিল। বাঙালি যে দেশে যায়, নাটক যায় সঙ্গে। তার ওপর মে মাসে এসেছি। রবীন্দ্রজয়ন্তী হবে না? শুনলাম নাটকের জোর রিহার্সাল চলছে। জগদলপুর গার্লস স্কুলের হেডমিস্ট্রেস ছিলেন মিস প্রীতি বোস। রায়পুরের প্রবাসী বাঙালি। স্কুলের টিচার মিস রায় ছাত্রীদের নিয়ে নাচগানের অনুষ্ঠান করেন। আমরা দুই বোন তাঁদের ডাকে সাড়া দেব, না বাঙালি ক্লাবের রবীন্দ্র জয়ন্তীতে কিছু করব, এই ডাকাডাকির মাঝে রিহার্সাল শুরু হল।

সিনেমা হল ভাড়া করে রবীন্দ্রজয়ন্তী। ‘বিসর্জন’ নাটক হল। তার আগে ‘ডাকঘর’। আমার বোন ‘সুধা’ সাজল। গার্লস স্কুলের রায় দিদিমণির নির্দেশে আমরা করেছিলাম ‘ভানুসিংহের পদাবলী’। পরের বছর ছিল রবীন্দ্র শতবার্ষিকী। হায়ার সেকেন্ডারি পরীক্ষা দিয়ে সেই মে মাসে আবার জগদলপুর যাওয়া। আবার রবীন্দ্রজয়ন্তী। ‘দেনাপাওনা’ নাটকে বোন সাজল দুঃখী কিশোরী বধূ নিরুপমা। শেষ দৃশ্যের আগে চোখে আঁচল দিয়ে কেঁদে কেঁদে কী অভিনয়! হলে তখন চটাপট হাততালি। তার আগে আমার ‘অভিসার’ শেষ। এক স্থানীয় মহিলার গলা কাঁপানো আবৃত্তি আর কিছু গানের সঙ্গে বাসবদত্তা সেজে নেচেছিলাম। সাহিত্যিক নারায়ণ সান্যাল তখন কোরাপুটে পোস্টেড ছিলেন। সেদিন রবীন্দ্রজয়ন্তীতে এসে কবিতা আবৃ্ত্তি করেছিলেন। জগদলপুরে সস্ত্রীক আমাদের বাড়িতেও এসেছেন। সম্ভবতঃ তাঁর ‘দণ্ডক শবরী’ তখন ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হচ্ছে। ‘বকুলতলা পি. এল ক্যাম্প’ পড়েছি আরও পরে।

ছত্তিসগঢ়ের স্থানীয় লোকজন বলতে ওই শহরে যাদের দেখেছি, বেশিরভাগই হাটেবাজারে খেটে খাওয়া মানুষ। বাড়িতে কাজ করতে আসত ছত্তিসগঢ়ী মেয়ে। মাছ-তরকারির ঝুড়ি মাথায় করে বাড়ি বাড়ি বিক্রি করত। উৎকৃষ্ট চাল, তরিতরকারি, পাকা রুইমাছ। দাম এত কম ছিল যে, মা বলতেন প্রথম এসে ভাবতাম ওরা হিসেবে ভুল করছে। কিন্তু বাজারেও দাম কিছু বেশি ছিল না। ওড়িয়া মেয়েদের মতো কাপড় পরা, মাথায় বাঁকা সিঁথি কেটে খোঁপায় ফুল দেওয়া সুঠাম গড়নের ছত্তিসগঢ়ী মেয়ে, বউয়ের দল পথেঘাটে নানা কাজে ব্যস্ত। মাথার ওপর ব্যালেন্স করে পেতলের বড়, মেজ, সেজ, ছোট নানা সাইজের কলসি বসিয়ে জল নিয়ে চলেছে। অনেকটা হাঁড়ির মতো দেখতে পাত্রগুলোকে ওরা বলত গুণ্ডি। জগদলপুরের বাজারে গুণ্ডির ওপর গুণ্ডি বসানো স্তম্ভই ছিল বাসনের দোকানের শোভা। ধোপানীরা পুকুরের ধারে কাঠের পাটাতনে বসে হাতে চ্যাপ্টা মতো ডান্ডা নিয়ে ভেজা কাপড়ের ওপর বাড়ি মারছে। মুখে সমঃস্বরে হিস্ হিস্ শব্দ। ছাদ পেটানো মিস্ত্রিদের মতো গানের বদলে হিসহিসিয়ে কাপড় কাচার ছন্দ।

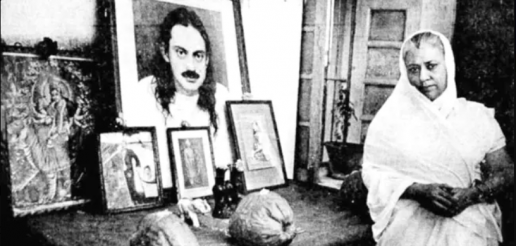

এদিকে ক্রমশ ছুটি শেষ হয়ে আসছে। মা বলছেন, আমাদের নিয়ে এখনও রাজবাড়িতে দন্তেশ্বরী কালীমন্দিরে যাওয়া হয়নি। বস্তারে ‘দন্তেবাড়া’ নামে এক সতীপীঠ আছে। সেখানে নাকি সতীর একটি বা একাধিক দাঁত পড়েছিল। সেই বিশ্বাসে সেখানে যেমন দেবীমূর্তি আছে, জগদলপুরের রাজপ্রাসাদেও দন্তেশ্বরী নামে কালীমূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। একদিন তাঁর সন্ধ্যারতির সময় প্রাসাদে গেলাম। মন্দিরের সামনে তেমন ভিড় ছিল না। আরতির বাজনা বলতে কাঁসর ঘণ্টার সঙ্গে ঢোল আর শিঙ্গা। দেবীদর্শনের পরে প্রসাদের নারকোল আর লাড্ডু নিয়ে প্রাসাদের বিশাল কম্পাউন্ডে কিছুদূর এগোতেই সেই রঘুপতির সঙ্গে দেখা। জিজ্ঞেস করল— “রাজাসাহাব কো দেখা অপনে?” যেন ও মহারাজার খোঁজেই বেরিয়েছে। মা উৎসাহ না দেখালেও আমার তো রাজাকে দেখার খুব ইচ্ছে। আলোর মালায় সাজানো রাজপ্রাসাদ দেখতে দেখতে চোখে পড়ল, একটা গাড়িকে ঘিরে বন্দুকধারী লোকজন দাঁড়িয়ে আছে। রঘুপতি ধারাবিবরণী দিচ্ছিল— “ইয়ে বিলাইতি গাড়ি রোলস রাইস। অব দেখিয়ে রাজাসাহাব আ রঁহে হ্যাঁয়”। মা আর এগোলেন না। আমরা দুই বোন আরও কাছাকাছি গিয়ে মহারাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও-কে দেখলাম। যিশুখ্রিস্টের ছবি আর মোহনানন্দ মহারাজের মধ্যবয়সের চেহারার মতো সুন্দর রাজাসাহেব। কাঁধ পর্যন্ত লম্বা চুল। ঘিয়ে রংয়ের সিল্কের ধুতিপাঞ্জাবির ওপর চাদর জড়িয়ে গাড়িতে উঠলেন। তাঁর রোলস্ রয়েস্ মন্দির আর বিশাল গেট পার হয়ে বেরিয়ে গেল। তখনও কাঁসর ঘণ্টা, ঢোল, শিঙ্গা বাজছে। রাজপ্রাসাদের চৌহদ্দির মধ্যে রঘুপতির স্বচ্ছন্দ বিচরণের কারণ, সিডব্লিউপিসি-র অফিসের পিওন হিসেবে অনেকের সঙ্গেই তার চেনাশোনা হয়েছিল। তবে সরকারি অস্থায়ী অফিস পরে নিজস্ব বিল্ডিংয়ে উঠে গিয়েছিল।

জগদলপুরে স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে মহারাজা সম্পর্কে নানারকম কথা শোনা যেত। তখনও মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে মহারাজের বিরোধ চরমে ওঠেনি। কিন্তু সরকারিমহলে অসন্তোষের ভাব। ‘পাগলা রাজার’ সম্পর্কে এমনও শুনতাম, তাঁর খামখেয়ালিপনার জন্যে দু’দিন সিডব্লিউপিসি-র অফিস ছুটি হওয়ার আগেই রাজপ্রাসাদের সব গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল। অফিসের কর্মীরা বাড়ি ফিরতে পারছেন না। রাজার সঙ্গে সরকারের ঝগড়ায় উলুখাগড়ার প্রাণ যায় যায়। রঘুপতি সে গল্প ফলাও করে বলেছিল— “শাম তক্ সাহাব লোগ্ সব দপ্তরমে ফঁস্ গয়ে থে। হম্ ঔর বদরিনাথ যাকে দরওয়ান লোগোকোঁ রাজাসাহাবকে পাস্ ভেজা। তব হি না …”। শুনে বাবা হাসতেন। নিজেও সেদিন ঐ বন্দিদশায় ছিলেন। অফিস থেকে প্যালেসে ফোন করার পর রাজার হুকুমেই গেট খুলেছিল। আমরা যে পাড়ায় থাকতাম, সেখানকার এক উকিলগিন্নি আর বড় ব্যবসায়ী পরিবারের মহিলারা মাকে সতর্ক করেছিলেন— রাজার স্বভাবচরিত্র ভাল নয়। মেয়েকে নিয়ে সাবধানে পথেঘাটে বেরবেন। এই লোকাল মেয়েগুলোই রাজবাড়িতে খবর পাঠিয়ে দেয়। ওদের কাছে তো রাজা ভগবান। রথের দিন জগন্নাথের সঙ্গে রাজাকেও রথে বসিয়ে দড়ি টানে। মহারাজ যে রানির বদলে তাঁর আদিবাসী রক্ষিতা সুভদ্রাকে নিয়ে বেড়াতে যান, আদিবাসীদের স্বার্থরক্ষার জন্যে সুভদ্রাই যে তাঁর পরামর্শদাত্রী— এ নিয়ে প্রকাশ্যেই আলোচনা হত।

আমাদের কোলকাতায় ফেরার আর কয়েকদিন বাকি। বাবা, মায়ের সঙ্গে আমরা তিন ভাইবোন ‘ছোটি বেহেন’ সিনেমা দেখতে গেলাম। হলে পৌঁছতে দেরি হয়ে গিয়েছিল। যখন দোতলায় সিটে গিয়ে বসলাম, তখন অন্ধকার হয়ে গেছে। কিন্তু দরজার পাশে দুই বন্দুকধারীকে দেখে বাবা শুধু বললেন— “ভঞ্জ দেও এসেছেন। হলের সামনে গাড়িটাও দেখলাম।” আমাদের ঠিক আগের সিটেই রাজার পাশে খোঁপায় ফুলের মালা জড়ানো এক মহিলার মাথা দেখতে পাচ্ছিলাম। হয়ত রানিও এসেছেন। কিন্তু সিনেমায় দাদা আর ছোটবোনের স্নেহ-ভালবাসার করুণ কাহিনি দেখতে দেখতে রাজা, রানির দিকে আর মন দিইনি। সিনেমা শেষ হওয়ার পরে দুই বন্দুকধারীর সঙ্গে ওঁরা যখন দরজার দিকে যাচ্ছেন, তখন রাজার পেছনে যাকে দেখলাম, ছত্তিসগঢ়ী আদিবাসী মহিলারই চেহারা। চোখে পড়ার মধ্যে, তার মাথায় এক টিকলি। পরে শুনেছিলাম সে সুভদ্রা। আদিবাসীদের স্বার্থ নিয়ে রাজার সঙ্গে সরকারের বিরোধের সময় রাজার ওই সঙ্গিনীও আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল।

প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও ছিলেন বস্তার স্টেটের বিংশতম মহারাজা। কাকতীয় রাজবংশের শেষ শাসক। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর মাত্র সাত বছর বয়সে ১৯৩৬ সালে সিংহাসন পেয়েছিলেন। তারপরে রায়পুরের রাজকুমার কলেজে পড়াশোনা শেষ করেছেন। ১৯৫৭ সালে সাধারণ নির্বাচনে অবিভক্ত মধ্যপ্রদেশের জগদলপুর লোকসভা কেন্দ্র থেকে জয়ী হয়ে সাংসদ হন। ছত্তিসগঢ়ের লোকজন, বিশেষ করে আদিবাসী সমাজে রাজার জনপ্রিয়তার কারণ ছিল। তাদের প্রতি দয়া, দাক্ষিণ্য, সহানুভূতি ছাড়াও অন্যায়, অবিচারের প্রতিবাদ করা। এই নিয়েই মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সরকারের সঙ্গে তাঁর সংঘাত শুরু হয়েছিল। আদিবাসীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবি, সরকার পক্ষ থেকে অন্যায্যভাবে তাদের জমি অধিগ্রহণ, স্থানীয় খনিজসম্পদ হস্তগত করা এবং অন্যান্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার জন্যে ক্রমশই তিনি রাজ্য সরকারের অসন্তোষ বৃদ্ধি করছিলেন। তাঁর কাছে মৃত্যুর হুমকিও আসছিল। জগদলপুর ও কাছাকাছি এলাকায় আদিবাসীরা তখন জোট বেঁধেছে। তিরধনুক হাতে প্রতিবাদ মিছিলে চলেছে। কিছু হিংসাত্মক ঘটনাও ঘটছে।

ষাটের দশকের মাঝামাঝি বস্তার, জগদলপুর আর সেখানকার ‘দেশদ্রোহী রাজা’র কথা সারা দেশের পত্রপত্রিকায় সচিত্র বিবরণ-সহ ছাপা হতে লাগল। রামায়নের দণ্ডকারণ্য যে শুধু বাঙালি উদ্বাস্তুদের পুনর্বাসনের রাজ্য নয়, সেখানে আদিবাসীদের স্বার্থে সরকারের সঙ্গে মহারাজার যুদ্ধ হয়, এও সবিস্তারে জানা গেল। ঘটনা চরমে পৌঁছল ১৯৬৬ সালের ২৫ মার্চ। রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অপরাধে মধ্যপ্রদেশ কংগ্রেস সরকারের সশস্ত্র পুলিশবাহিনী রাজা প্রবীরচন্দ্র ভঞ্জ দেও-কে তাঁর প্রাসাদের সিঁড়িতে গুলি চালিয়ে হত্যা করল। মৃত্যু নিশ্চিত করার প্রয়োজনে তারা একষট্টি রাউন্ড গুলি চালিয়েছিল। রাজার সঙ্গে মারা গেলেন আরও এগারো জন। আহত হয়েছিলেন আদিবাসী-সহ আরও কুড়িজন। ১৯৬১ সালের পরে আর জগদলপুর যাওয়া হয়নি। আমার বাবা তার দু’বছর পরে কলকাতায় বদলি হয়ে চলে এসেছিলেন। রাজার মৃত্যুর ঘটনা কাগজে পড়েছিলাম। তাঁর ভাই বিজয়চন্দ্র ভঞ্জ দেও রাজা হওয়ার পরে ‘স্টেটসম্যান’ পত্রিকায় সস্ত্রীক ছবি বেরিয়েছিল। তাঁর সুন্দরী রানি ছিলেন ইন্দোরের রাজপরিবারের মেয়ে। আজ রাজত্ব নেই। তবু রাজবংশ থাকে। বিজয়চন্দ্রের নাতি কমলচন্দ্র ভঞ্জ দেও সম্ভবতঃ জগদলপুরের সেই রাজপ্রাসাদেই থাকেন। যেখানে বহু বছর আগে আমার রাজদর্শনের প্রথম অভিজ্ঞতা নিয়ে এ লেখায় কিছু স্মৃতিচারণ করলাম। (চলবে)

*পরবর্তী পর্ব প্রকাশিত হবে ২৩ নভেম্বর ২০২২

*ছবি সৌজন্য: TripAdvisor, India Today

দীর্ঘকাল আমেরিকা-প্রবাসী আলোলিকা মুখোপাধ্যায়ের লেখালিখির সূচনা কলকাতার কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় পর্বে। আমেরিকার নিউ জার্সির প্রথম বাংলা পত্রিকা "কল্লোল" সম্পাদনা করেছেন দশ বছর। গত আঠাশ বছর (১৯৯১ - ২০১৮) ধরে সাপ্তাহিক বর্তমান-এ "প্রবাসের চিঠি" কলাম লিখেছেন। প্রকাশিত গল্পসংকলনগুলির নাম 'পরবাস' এই জীবনের সত্য' ও 'মেঘবালিকার জন্য'। অন্য়ান্য় প্রকাশিত বই 'আরোহন', 'পরবাস', 'দেশান্তরের স্বজন'। বাংলা সংস্কৃতির প্রচার ও প্রসারের জন্য নিউইয়র্কের বঙ্গ সংস্কৃতি সঙ্ঘ থেকে ডিস্টিংগুইশড সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন।